Новое имя в черновых набросках к «Дневнику писателя» за 1877 год Ф. М. Достоевского

Автор: Тарасова Наталья Алекс

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.

Бесплатный доступ

Текстология, поэтика, творчество достоевского

Короткий адрес: https://sciup.org/14749794

IDR: 14749794

Текст статьи Новое имя в черновых набросках к «Дневнику писателя» за 1877 год Ф. М. Достоевского

По мысли Е. Л. Гинзбурга, «имя собственное оказывается приметой текста, носителем памяти словесной культуры – в той мере, разумеется, в коей оно насыщено смыслами текста, или, что то же, участвует в построении смысла этого текста» [13; 307]. В рукописном тексте «Дневника писателя» имена собственные, а в ряде случаев – и нарицательные, являются теми семантическими знаками, через которые определяется литературный, исторический, философско-религиозный контекст избранной автором темы. Имена и названия, таким образом, важны для понимания творческой истории произведения, которая, по словам Н. К. Пик-санова, «начинается, когда возникает первый его замысел, и кончается, когда поэт наложил последний штрих на его текст» [22; 68].

Новое имя, не указанное в справочных изданиях о Достоевском и не получившее комментария, обнаруживается в черновых заметках к «Дневнику писателя» 1877 года.

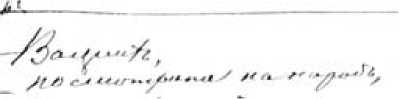

В публикации сентябрьских набросков пропущена короткая запись, имеющая значение для развития авторской мысли. Приведем вариант Полного собрания сочинений Достоевского (с учетом контекста):

«Правда, случилось нечто обратное. Не люди оборачив<аются> в слизняков.

Слизняки. Не слизняков обратил.

– Посмотрите на народ, он спокоен и уверенно ждет.

– Народ ничего не понимает» [14; Т. 26, 186].

В автографе записи сделаны по-другому (рис. 1):

«Правда случилось нѣчто обратное. Не люди оборачив<аются> въ слизняковъ.

Слизняки. Не слизняковъ обратилъ.

– Вацлихъ.

– Посмотрите на народъ, онъ спокоенъ и увѣренно ждетъ.

– Народъ ничего не понимаетъ» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 14/8. Л. 1 об.).

Рис. 1

В печати пропущено имя «Вацлихъ» и нет информации о том, что записи разделены чертой.

Набросок относится к сентябрьскому выпуску «Дневника писателя» (гл. 2, § II). В этом тексте обратим внимание на следующее суждение:

«…и у нас в России (по примеру Европы. – Н. Т. ) заговорили иные о каких-то неожиданных национальных силах, которые вдруг проявила Турция. <…> В Европе случилось то же самое, что произошло в поврежденном уме Дон-Кихота, но лишь в форме обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтоб спасти истину , выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, – сделали из настоящего уже слизняка организм человеческий, одарив его плотью и кровью, духовною силою и здоровьем» [14; Т. 26, 27–28].

Здесь Достоевский касается темы «любви к туркам», о которой уже писал в предшествующих выпусках «Дневника», см. очерки «Любители турок» – выпуск за май – июнь, гл. 4; «Сотрясение Левина…» – выпуск за июль – август, гл. 3.

В. Е. Багно отметил вслед за М. де Гевара и С. Г. Бочаровым [7; 103], что сцена между ДонКихотом и его оруженосцем (§ I гл. 2 сентябрьской книжки «Дневника»), где вражеские армии сравниваются со слизняками, червями и пауками, «является совершенно самостоятельным произведением русского писателя, столь же самостоятельным, как например “Сцена из Фауста” Пушкина» [4; 127], cм. также [1], [2], [3], [5], [15], [18], [19], [23]. Как поясняет этот эпизод Т. В. Захарова, здесь «автор “Дневника писателя” в размышлении о тайнах человеческой природы отталкивается от ситуации недоумения и сомнения Дон-Кихота по поводу реальной возможности одному рыцарю уничтожить стотысячную армию врагов и разрешения этого сомнения путем выдуманной версии волшебного и нечистого характера такой армии» [15; 69]. В. Е. Багно подчеркивает, что «Достоевский, скорее всего сознательно, разработал и углубил те стороны сервантесовского образа, которые оказались ему необходимы как для развития собственных соображений о взаимоотношении фантастического и реального в жизни и в искусстве, так и для подкрепления некоторых своих политических взглядов» [4; 132]. В связи с проблематикой исследования нас особенно интересует отмеченный аспект в разработке образа Дон-Кихота. В. Е. Багно указывает на тематическую параллель в февральском номере «Дневника писателя» 1877 год (§ IV гл. 1): «В главе “Меттернихи и Дон-Кихоты” Достоевский раскрывает свое понимание назначения и судьбы России, сравнивая ее с Дон-Кихотом, но с ДонКихотом обновленным, у которого есть уже и “гений”, и “новое слово”, который “осмыслил свое положение в Европе и не пойдет уже сражаться с мельницами”…» [4; 134].

Дополним эти наблюдения. В февральской книжке «Дневника» в указанном параграфе содержится следующее высказывание:

«В самом деле: в Европе кричат о “русских захватах, о русском коварстве”, но единственно лишь, чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не верят, да и никогда не верили. Напротив, их смущает теперь и страшит, в образе России, скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, гнушающееся и захватом и взяткой. <…> Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, никакой ценой. А так как Россия в то же время страшно сильна и организм ее очевидно растет и мужает не по дням, а по часам, что отлично хорошо понимают и видят в Европе (хотя подчас и кричат, что колосс расшатан), – то как же им не бояться?» [14; Т. 25, 49].

В сентябрьском выпуске высказана сходная мысль:

«Пусть они кричат у себя о “позорной слабости России как военной державы”, вопреки свидетельству десятков их же корреспондентов с самого поля войны, удивлявшихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей дисциплине русского солдата и офицера... Но вообразить только, что к ним дошло бы самое полное, точное и истинное сведение о всей силе духа, чувства и непоколебимой веры народа русского в справедливость великого дела, за которое обнажил меч государь его, и в несомненное торжество этого дела, рано или поздно! Вообразить, что в Европе поняли наконец, что война эта для России есть национальная война в высшей степени и что народ наш вовсе не мертвая и бездушная масса, как они всегда представляют его себе, а могущественный и сознающий свое могущество организм, сплоченный весь как один человек и нераздельный сердцем и волею с своею армиею, – о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило бы у них это сведение!» [14; Т. 26, 28].

Приведенные суждения позволяют соотнести черновые записи, разделенные чертой: в набросках сначала говорится об удивительных метаморфозах в европейском сознании, превращающих «слизняков» в «людей»; затем автор переходит к народной теме, открывая ее именем «Вацлихъ», – в окончательном тексте имя исчезает, но сохраняются некоторые мысли (цитированные выше), несомненно, связанные с этим именем.

Сведений о названном человеке не так много и, кроме того, они противоречивы. Например, в справочнике С. А. Венгерова отмечено, что Вац-лих (более распространенный вариант имени – Вацлик) помещал статьи в газете «Голос» [12; 202], а в алфавитном списке имен сотрудников «Голоса», составленном А. А. Краевским, о Вацлике нет никаких упоминаний [29]. Второй пример: известно, что Вацлик был военным корреспондентом, но в одном из самых насыщенных фактической информацией изданий о Русско-турецкой войне 1877–1878 годов также нет сведений об этом человеке, хотя приводится подробный список русских и иностранных корреспондентов с перечислением газет и журналов, в которых эти авторы сотрудничали [20]. Информация о Вацлике содержится в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [26], в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. А. Венгерова [12], в «Научном словаре» Ф. Л. Ригера [28], в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова [17]. Вацлику посвящена песня на болгарском языке [27].

Достоевский, судя по графологическим характеристикам приведенного наброска, пишет имя «Вацликъ» через «х» – возможно, следуя своему произношению данного имени. Впрочем, особенности написания имени могут указывать на источник (публикацию Вацлика, может быть, иноязычную) – так, словарь С. А. Венгерова сообщает, что Вацлик печатался «по-немецки в “St.-Petersburger Herold”. Вместе с тем он писал корреспонденции из Петербурга в чешские газеты “Nàrod”, “Pokrok”, “Glos Nàroda”, “Nàrodni Listy”, “Politic”, в “Гласе Црнгорца” и др.» [12; 202]. Однако следует учитывать, что иноязычные имена собственные Достоевский обычно воспроизводил на языке первоисточника, поэтому вполне вероятно, что в данном случае следует все же вести речь об особенностях произношения имени, а не написания.

Из названных источников мы узнаем, что Ян (Иван Яковлевич) Вацлик (15 июня 1830 – ?) – это чешский политик и публицист, который в

1850-е годы выступал в защиту Черногории от турок, в конце 1850-х годов был статс-секретарем иностранных дел при князе Данииле Черногорском, после смерти князя в 1860 году продолжал дипломатическую службу. В 1868 году Вацлик поселился в Петербурге и стал публиковаться в русской периодике, был военным корреспондентом в экспедиции М. Д. Скобелева в Коканд и Памир в 1875–1876 годах, во время Русско-турецкой войны как корреспондент выезжал в Болгарию. Основная тема его публикаций – Восточный вопрос.

В 1877 году о Вацлике писала газета «Голос» в обзоре литературы о Балканах: «По поводу претензий, заявленных Англией и Турцией против Черногории на пресловутой парижской конференции 1856 года, явились новые сочинения о Черногории, именно: чеха Вацлика, секретаря князя Даниила, под заглавием “ La souverainité de Monténégro ”, 1858, и немецкого барона Рейнс-берга-Дюрингсфельда “Монтенегро”, 1858 (17-я тетрадь издания “Unsere Zeit”). <…> Нововы-шедшие сочинения значительным образом дополняют и исправляют те сведения о стране и народе, которыми могла располагать до последнего времени Западная Европа в своих суждениях о Черногории и в отношениях к ней» [21; 1].

В связи с записью Достоевского интерес представляют публикации Вацлика в журналах «Заря» и «Нива». О знакомстве Достоевского с данными статьями может свидетельствовать то, что оба журнала имелись в библиотеке писателя (известны сведения об отдельных номерах «Зари» за 1871–1872 годы и «Нивы» за 1875 год). По сообщению составителей издания «Библиотека Ф. М. Достоевского», «начиная с № 1 1870 г. “Заря” высылалась Д . во Флоренцию и Дрезден (см.: ПСС , 29 1 , 11, 170 и др.). <…> Свидетельством работы писателя для журнала является неосуществленный замысел: “План для рассказа (в “Зарю”)” (1869), а также опубликованный в 1870 г. (№ 1, 2) рассказ “Вечный муж”» [6; 203]. Обращение Достоевского к публикациям, вышедшим до «Дневника писателя», но актуальным для автора в период подготовки «Дневника», – довольно обычный факт. Другой пример – найденная нами запись о «Житии Святителя Тихона Задонского» в редакции Крестного календаря за 1867 год, сделанная Достоевским на полях чернового автографа к «Дневнику писателя» 1876 года (см. [24]).

В «Заре» за 1870 год напечатаны три обозрения Вацлика под названием «Славянская летопись за 1869 год», освещающие положение дел в славянских странах – Черногории, Сербии, Болгарии, Чехии и др. – и политические отношения славян с европейскими державами, прежде всего Австро-Венгрией, Италией и Германией [8], [9], [10]. Несомненно, интерес Достоевского к выступлениям Вацлика объясняется не только обращением обоих авторов к Восточному вопросу, но и тематическим сходством рассуждений.

Вацлик, как и Достоевский, говоря о ситуации на Балканах, особое внимание уделяет народной теме , обосновывая при этом идею политической независимости славян от европейских государств, претендующих на мировое господство. Так, оценивая происходящее в родной ему Чехии, Вацлик замечает: «Вся жестокая борьба чешского народа против разных многообразных и многочисленных правительственных систем Габсбургской монархии заключается в борьбе за государственное право чешской короны . Мы не хотим на этом месте излагать основы государственного чешского права, но все-таки должны обратить по крайней мере внимание на протесты чешской нации против нарушения этих прав со стороны Венских централизаторов от имени габсбургских владык, которые со своей стороны допускали это. Из этого нашим читателям будет более понятна продолжительная, неуступчивая и крутая, хотя нравственная только, борьба за народное право славянской державы в сердце Европы, прежде столь славной» [10; 258]. Как считают историки, «важное место в идеологическом арсенале чешского национального движения занимали австрославизм и русофильство»: австро-славизм имел политическую мотивацию – «с падением Австрийской империи все народы могли бы стать объектом экспансии сильных соседних держав»; русофильство «проявлялось в надеждах на помощь со стороны России (разных кругов русского общества) чешскому освободительному движению – помощь моральную и, возможно, когда-нибудь политическую» [25; 80]. При этом «одним из компонентов идеологии национального движения оставалась идея славянской общности (взаимности, сотрудничества, сближения славянских народов). Эта идея закрепилась в национальном самосознании чешского народа в конце XVIII – начале XIX в., находя основания в близости языка, происхождения, в определенной мере исторических судеб и культуры чехов и других славян» [25; 79].

Второе сходство между суждениями Достоевского в «Дневнике писателя» и Вацлика в названных статьях состоит в том, что оба автора обращаются к религиозной теме в контексте политической. Повествуя о жизни славянских народов, Вацлик стремится показать русским читателям не только государственное, но духовное становление славян на основе православной культуры: «В церковном отношении можно заметить только то, что табор (митинг) в Малине, на котором участвовали и священники, принял резолюцию полной реформы чешской церкви, решил возвратиться к синодам и к славянским первоучителям св. Кириллу и Мефодию, чтобы возобновлением славянского языка при богослужении приблизиться к основанию народной церкви и к остальным братьям-Славянам. <…> Однако церковное сближение Славян, столь желательное во многих отношениях для Чехов, не осуществится до тех пор, пока в столице Чехии не будет православного храма. Но и это искреннее желание Чехов должно скоро удовлетвориться» [10; 271].

Не менее важна еще одна публикация Вац-лика в журнале «Нива» за тот же год – «культурный очерк» «Чехославяне» [11]. В этой работе представлены размышления об историческом прошлом Чехии (публикации Вацлика в русской периодике, несомненно, одной из целей имели ознакомление читателей с историей и культурой Чехии) - и вновь в контексте народной темы . Автор говорит о Средневековье, когда в Чехии утвердились немецкое господство и католицизм: «Чехия представляла тогда самую жалкую страну! Язык чешский заменен был латинским и немецким, университет был закрыт, чешские книги (как еретические) переданы пламени…» [11; 103]. В очерке возникает историческая параллель: чехи в пору германско-римского владычества и нынешние славяне под гнетом турок. По мнению публициста, воздействие иной религиозной и национальной среды ведет к уничтожению самобытной духовной жизни в стране. Однако именно в этой ситуации, грозящей, казалось бы, исторической катастрофой, народ остается хранителем духовных ценностей – мысль, действительно близкая к суждениям Достоевского в «Дневнике писателя». У Вацлика: «Как и во всех странах опустошенных, плененных, попранных под ноги чуждого владычества, но нравственно не завоеванных высшею идеею, так и в Чехии, в тысяче глухих уголков, под соломенными сельскими крышами было пристанище, куда прибегли остатки народной жизни чешского народа, устраненного в то время от всякой политической деятельности. <…> У этих порабощенных страдальцев сохранилась искра богатейшего наследия народного чешского гения – чешская народная песня, чешская сказка, повесть и чешская пословица » [11; 104]. По мысли автора, культурные и религиозные (православные) традиции, хранимые в народе, позволили Чехии преодолеть исторические невзгоды и восстановить единство нации [11; 104–105]. Несомненно, эти суждения соотносимы с ситуацией в славянском мире и в самой России: именно народ, который «спокоен и уверенно ждет», представляется Достоевскому главной духовной силой. В окончательном тексте политическая тема соединяется с литературной – через образ ДонКихота.

Этот образ связан с идеей рыцарского служения человечеству, в «Дневнике писателя» обретающей конкретно-исторический и вместе с тем религиозно-философский смысл. ДонКихот, как было замечено, есть воплощение России [4; 134]. Кроме того, по определению Т. В. Захаровой, «Дон-Кихот в воспроизведении Достоевского – воплощение предельного высшего типа красоты человека и человеческой природы и обозначает высшее свойство “исторической жизнедеятельности” человечества» [15; 70]. При этом идеализм и вера героя противопоставлены рационализму и ложной мудрости: неслучайно говорится о том, что Дон-Кихот умер, когда «излечился от своего помешательства и поумнел» [14; 26, 26]. Отметим основные значения темы премудрости и образа мудрецов в «Дневнике писателя» 1877 года.

В январском выпуске, в строках о Фоме Данилове – солдате, который мученически погиб, но сохранил верность христианству, «премудрые» предстают как отрицатели, не верящие в духовную силу русского народа:

«Да ведь это, так сказать, – эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства» [14; Т. 25, 14].

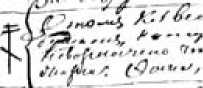

Понятие «эмблема» становится здесь указанием на знаковость образа героя: в рабочей тетради Достоевского за 1876–1877 годы обнаруживаем подтверждение этой идеи – изображение православного креста (рис. 2), символически объединяющего Фому Данилова с близкими ему, в понимании автора, литературными типами:

«О томъ, какъ великая идея передается та-кимъ душамъ, которыя, по-видимому, и подозрѣвать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Өома, мученикъ, Власъ, Жанъ-Вальжанъ» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 16. Л. 174).

Рис. 2

Фома Данилов определяется не только как «эмблема России», но как символ христианской России.

В апрельском выпуске образ «премудрых» связан с темой неверия в «обновляющий и воскрешающий» смысл объявленной Россией войны в защиту славян [14; Т. 25, 94]. В другом случае говорится о «мудрецах», которые распространяют превратное мнение о России в европейском обществе:

«И, само собою, они слушали одних лишь “премудрых и разумных” наших. Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится» [14; Т. 25, 97].

В рассказе «Сон смешного человека» (апрельский «Дневник») «премудрость» соотносится с позитивистскими идеями, которые подвергаются критике:

«Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премуд- рость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья» [14; Т. 25, 116].

В «Дневнике писателя» за май – июнь трижды встречается прописная форма слова «премудрость» (что не отражено в печатном тексте). Достоевский употребляет слово в противоположном смысле: здесь «Премудрость» («высшая Премудрость» – РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 153, 159, 162, черновой автограф; ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 32, 36 об., 39 об., наборная рукопись, список А. Г. Достоевской) – это ироничное авторское определение российской и европейской дипломатии, неспособной верно оценить роль России в мировой истории [14; Т. 25, 144, 147, 150]. Интересна правка текста в наборной рукописи за май – июнь:

«…другой вопросъ, несравненно простѣйшій и естественнѣйшій, но на который, именно потому что онъ такъ простъ и естественъ, люди [м]/М/удр[ые по преимуществу]/ости/ и не об-ращаютъ почти никакого вниманія» (ИРЛИ. Ф. 100. № 29480. Л. 35).

Здесь слово «Мудрость» единственный раз записано с заглавной буквы, и это исправление не отражено в печати, хотя, несомненно, оно сделано со смыслом: «люди Мудрости» (как и носители «высшей Премудрости») представлены как мудрствующие, но далекие от понимания того, что «просто и естественно» – поэтому заглавная буква здесь используется как средство показать несоответствие между формой и содержанием заявленных понятий (неслучайно определение «высшая» в сочетании со словом «Премудрость» имеет строчной вариант написания). В черновом автографе за май – июнь есть сходный пример:

«Мнѣ всегда казалось, напримѣръ, что скептицизму и цинизму всѣхъ этихъ мудрѣйшихъ людей, командующихъ событіями, придавалось нѣсколько высшее, а потому и не правильное значеніе, такъ что напримѣръ скептицизмъ и ци-низмъ, съ приправою самаго легковѣснаго остроумія – и принимался за познаніе всемірной Исторіи, человѣка и дѣлъ его, да еще при такомъ высокомѣріи что и подумать страшно» (РГБ. Ф. 93. I. 2. 12. Л. 158).

В данном случае «мудрейшие люди» наделяются скептицизмом и цинизмом – качествами, которые в «Дневнике писателя» определяются как главнейшие пороки современного Достоевскому общества. При этом заглавная буква вновь используется для сопоставления антиномичных понятий: по мысли автора, именно мудрейшие циники и скептики не в состоянии понять «человека и дела его» в мировой Истории.

В сентябрьском выпуске Достоевский пишет о «будущем интеллигентном русском человеке», обращаясь к проблеме «лучших людей» (актуальной как для публицистики, так и для художественных произведений писателя): «Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ» [14; Т. 26, 32]. Как отмечает А. И. Батюто, ироническое употребление слова «мудрецы» восходит к сентенции из шекспировского «Гамлета»: «Есть многое в природе, друг Горацио, / Что и не снилось нашим мудрецам» [5; 368]. Кроме того, по мнению комментатора, «в “Дневнике писателя” за апрель 1877 года (глава первая, § I “Война. Мы всех сильнее”) “мудрецами” названы публицисты “Отечественных записок” и “Вестника Европы”, помещавшие на страницах этих журналов, накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, антивоенные очерки и статьи…» [5; 368]. Но образ мудрецов появляется не только в апрельской книжке «Дневника», и, если учитывать более широкий художественно-публицистический контекст произведения, то можно сделать следующие выводы:

-

1. Данный образ, безусловно, рассматривается автором в контексте народной темы, причем слова «мудрецы», «премудрые», «премудрость» оказываются в определенном ассоциативном ряду, в котором присутствуют понятия «цинизм», «отрицание», «нигилизм», «неверие», «рационализм».

-

2. Отмеченные понятия указывают, кому противопоставлены «мудрецы», «премудрые» и «умники», – «новым людям», «лучшим людям», верящим в духовную силу своей нации и верующим во Христа. И с этой точки зрения первоисточником темы премудрости следует считать Библию. В первом послании святого апостола Петра к Коринфянам говорится о человеческой премудрости, которая без веры в Бога представляет собой лишь умствование и слабость духа (1Кор. 1:21; ср.: 1Кор. 2:4–8). В ветхозаветном тексте речь идет об истинной премудрости, которая понимается как чистота души, как пророческий дар (Прем. 7:25–28). Христианская основа авторских оценок имеет значение и для раскрытия образа Дон-Кихота: «поумневший» Дон-Кихот, замечает Достоевский, «был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком » [14; Т. 26, 26; курсив мой. – Н. Т .]. В этих строках встречаются те же самые лексические коды, что и в других цитированных примерах, и речь здесь идет о противостоянии веры и неверия.

В суждениях писателя о Дон-Кихоте в сентябрьском выпуске встречается слово «истина», в печатном тексте выделенное курсивом:

«Как же спасти истину ? И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим» [14; Т. 26, 26].

Характерно, что в наборной рукописи слово «истина» записано с маленькой буквы (РГБ. Ф. 93. I. 2. 13. Л. 48, 49, 51), а не с заглавной – как в апрельском выпуске «Дневника писателя», где Истина видится в Православном Деле защиты славян на Балканах и в духовном возрождении героя, вставшего на путь сочувствия и служения человечеству (что в определенной степени сближает эти два образа – Смешной человек и Дон-Кихот). В сентябрьском «Дневнике» в контексте европейской темы истина приравнивается к мечте :

«…тот, чтоб спасти истину , выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, – сделали из настоящего уж слизняка организм человеческий…» [14; Т. 26, 27–28].

Истина , приравненная к мечте ; мечта , подобная лжи («Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи…» [14; Т. 26, 27]) – все эти слова приобретают отрицательную коннотацию. Истина-мечта, которой угрожает «математическое соображение» и которая нуждается в спасении, утрачивает свой незыблемый статус, свое абсолютное значение, на что и указывает орфографическое оформление слова истина . Об этом же свидетельствует название соответствующей подглавки «Дневника», недвусмысленно отражающее авторскую идею и расставляющее все точки над і: «Ложь ложью спасается» – об Истине здесь речи нет вообще (cр.: «Достоевскому принадлежит мысль: нужно не только то, чтобы человек поступал искренне, в соответствии со своими убеждениями, но чтобы он постоянно спрашивал себя, справедливы ли эти убеждения. <…> Дон-Кихот (в трактовке Достоевского) не выходит из круга фантастических представлений; чтобы спасти одно, он прибегает к другому, еще более нелепому – и так до бесконечности (глава из “Дневника писателя” носит название “Ложь ложью спасается”)» [16]). Семантика названных понятий придает новые черты образу Дон-Кихота в «Дневнике писателя».

Этот образ, как указал В. Е. Багно, переосмысливается Достоевским с художественной точки зрения: «Особенность трактовки Достоевским образа Дон-Кихота в том, что он, сознательно или бессознательно, смешивает свои собственные сомнения, борьбу веры и неверия с внешними потрясениями, которые испытывает вера Дон-Кихота. В конечном счете, герой Сервантеса оказывается наделенным сомнениями героев Достоевского» [4; 132]. Новый смысл литературного образа становится более понятен, если учитывать тематическую соотнесенность двух параграфов «Дневника писателя». В подглавке «Ложь ложью спасается» речь идет о «нелепейшей мечте», о «лжи», которая «разрешает сомнение» [14; Т. 26, 26–27]. Если оценивать развитие образа Дон-Кихота в «Дневнике писателя», то очевидно, что внутренние изменения в восприятии данного художественного типа определяются проблемой соотношения «идеала» и «действительности». Далее в тексте «Дневника писателя» авторская идея конкретизируется в новой функции образа Дон-Кихота – он символизирует уже не Россию, как в февральском выпуске «Дневника», а Европу с ее «поврежденным умом», которая спасает мечту «о ничтожности и бессилии России» и поэтому возвышает Турцию, придумывая еще одну «гораздо нелепейшую мечту» [14; Т. 26, 27–28]. Именно это сравнение Европы с Дон-Кихотом актуализирует тему неистинной логики рационализма и ложных убеждений и определяет дальнейшую аргументацию автора, который стремится доказать «скудость европейских о нас познаний» [14; Т. 26, 28]. И здесь важными становятся «славянские» рассуждения Вацлика, которые, очевидно, были для Достоевского подтверждением его собственных представлений о величии и духовной силе народа.

Таким образом, установленное нами по рукописи имя позволяет точнее понять ход авторских мыслей в «Дневнике писателя» 1877 года, учесть новые, неизвестные ранее источники развития народной темы в сентябрьском выпуске произведения – статьи чешского публициста – и охарактеризовать особенности развития образа Дон-Кихота в контексте размышлений Достоевского.

Исследованный материал дает основание для вывода о том, что имя собственное становится своеобразным семантическим ключом к расшифровке содержания произведения на уровне художественного замысла и его воплощения в окончательном тексте. Кроме того, специфика имени, его смысловое наполнение и выбор говорят об особенностях творческого сознания автора, фиксирующего внимание как на литературных образах, так и на исторических реалиях. В соединении эти образы и факты создают сложный сплав историко-литературных представлений, выступающих как объект художественного анализа и как средство выражения художественно-публицистических идей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 02-04-00101а.

Список литературы Новое имя в черновых набросках к «Дневнику писателя» за 1877 год Ф. М. Достоевского

- Альми И. Л. О превращениях пушкинского «Жил на свете рыцарь бедный» в художественном мире Достоевско-

- го//Альми И. Л. Статьи о поэзии и прозе. Кн. вторая. Владимир: Изд-во ВГПУ, 1999. С. 236-240.

- Арсентьева Н. Н. Дон Кихот и князь Мышкин//Достоевский и современность. Вел. Новгород: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник; Дом-музей Ф. М. Достоевского, 1992. Ч. 2. С. 4-8.

- Арсентьева Н. Н. Проблема национального идеала в творчестве М. де Сервантеса и Ф. М. Достоевского//

- Ф. М. Достоевский и национальная культура. Вып. 2. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 1996. С. 65-88.

- Багно В. Е. Достоевский о «Дон-Кихоте» Сервантеса//Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1978. Т. 3. С. 126-135.

- Батюто А. И. Примечания//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 363-368.

- Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание. СПб.: Наука, 2005. 338 с.

- Бочаров С. Г. О композиции «Дон-Кихота»//Сервантес и всемирная литература/Под ред. Н. И. Балашова, А. Д. Михайлова, И. А. Тертерян. М.: Наука, 1969. С. 7-116.

- Вацлик И. Славянская летопись за 1869 год. Черногория. Сербия. Народ Болгарский. Положение народа Сербо-Хорватского. Сербы в Старой Сербии и верхней Албании//Заря: Журнал учено-литературный и политический, издаваемый В. Кашпиревым. 1870. Апрель. С. 181-191.

- Вацлик И. Славянская летопись за 1869 год (Продолжение). (Далмация, Хорвация, Словония, Военная Граница, Банат, Сеньская Река)//Заря: Журнал учено-литературный и политический, издаваемый В. Кашпиревым. 1870. Август. С. 181-196.

- Вацлик И. Я. Славянская летопись за 1869 год. (Чехия, Моравия, Силезия, Словаки, Словенцы)//Заря: Журнал учено-литературный и политический, издаваемый В. Кашпиревым. 1870. Октябрь. С. 258-279.

- Вацлик И. Я. Чехославяне (культурный очерк)//Нива: Иллюстрированный журнал семейного чтения. 1870. № 7. С. 103-105.

- Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней): В 6 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича; тип. И. А. Ефрона, 1895. Т. IV. С. 201-203.

- Гинзбург Е. Л. Из заметок по топонимике Достоевского. II//Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М.: Научный мир, 1999. С. 306-320.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.

- Захарова Т. В. Книга Сервантеса «Дон-Кихот», образ «Дон-Кихота» в контексте «Дневника писателя

- Книга Сервантеса «Дон-Кихот», образ «Дон-Кихота» в контексте «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского//Достоевский и современность. Вел. Новгород: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник; Дом-музей Ф. М. Достоевского, 1991. Ч. 1. С. 67-71.

- Манн Ю. В. И. С. Тургенев и вечные образы мировой литературы (статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот»)//Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1984. Т. 43. № 1. С. 22-32.

- Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956-1960. Т. 1. С. 402; Т. 3. С. 314; Т. 4. С. 97.

- Мать Ксения (Н. Н. Соломина -Минихен). Идея «серьезного Дон-Кихота» и пушкинского «рыцаря бедного» в романе «Идиот»//Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век, 2003. № 18. С. 61-70.

- Назиров Р. Г. Фабула о мудрости безумца в русской литературе//Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет. Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 103-116.

- Немирович -Данченко В. И. Военные корреспонденты в первое время//Немирович-Данченко В. И. Год войны. (Дневник русского корреспондента). 1877-1878: В 3 т. СПб.: Тип. В. И. Лихачева и А. С. Суворина, 1878-1879. Т. 3. С. 105-128.

- Новейшая литература о Балканском полуострове//Голос. 1877. 23 марта. № 82. С. 1.

- Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума». М.: Наука, 1971. 400 с.

- Смирнов В. А. Рыцарство у Достоевского//Достоевский и современность. Старая Русса: Новгородский гос. объединенный музей-заповедник; Дом-музей Ф. М. Достоевского, 1996. С. 125-127.

- Тарасова Н. А. Неизвестный источник «Дневника писателя» 1876 г. и «Братьев Карамазовых»//Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век, 2001. № 16. С. 215-221.

- Чешская нация на заключительном этапе формирования. 1850 -начало 70-х годов XIX в./Отв. ред. В. И. Фрейдзон. М.: Наука, 1989. 271 с.

- Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии: в 12 т./Отв. ред. В. М. Карев, М. Н. Хитров. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. Т. 3. С. 147-148.

- Пјесме о најновијим турско-црногорским бојевима//Јуначки споменик од великога војводе Мирка Петровића/Издао Архимандрит цетинiьски Нићифор Дучић. Друго издање. На Цетињу, 1864. С. 54-63.

- Slovnik Naučny/Red. Dr. Frant. Lad. Rieger. V Praze: Nakladem kněhkupectvi I. L. Kober, 1872. Dil. IX. S. 841.

- 1863-1877. Пятнадцатилетие газеты «Голос»/издание редактора газеты А. А. Краевского. СПб.: Тип. газеты «Голос», 1878. С. 3-11 отд. паг.