Новое огузское погребение у с. Боголюбовка в Оренбургской области

Автор: Матюшко Ирина Вячеславовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-2 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 2011 году Оренбургская археологическая экспедиция Оренбургского государственного педагогического университета под руководством Н.Л. Моргуновой проводила раскопки Боголюбовского курганного могильника на реке Большой Уран в Новосергиевском районе Оренбургской области. Настоящая публикация посвящена кочевническому погребению IX-XI вв., исследованному в кургане бронзового века (курган №2) Боголюбовского курганного могильника. Захоронение IX-XI вв. имеет аналогии в южнорусских степях и относится к огузским племенам. Выявлены особенности огузского обряда захоронения женщин и детей, социальные различия.

Характеристика погребального обряда, типичные признаки огузских погребений, половозрастной анализ, социальные признаки обряда, половозрастной анализ погребения, социальные и половозрастные различия у огузских племен

Короткий адрес: https://sciup.org/148203144

IDR: 148203144 | УДК: 902.

Текст научной статьи Новое огузское погребение у с. Боголюбовка в Оренбургской области

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №14-01-00127 и при поддержке Задания № 33.1471.2014К на выполнение научно-исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности.

В 2011 году при раскопках курганной группы позднего бронзового века у с.Боголюбовка Новосергиевского района Оренбургской области (рис. 1) археологической лабораторией Оренбургского государственного педагогического университета под руководством Н.Л. Моргуновой было вскрыто захоронение огузской кочевницы, сопровождающееся предметами быта и бронзовыми украшениями1.

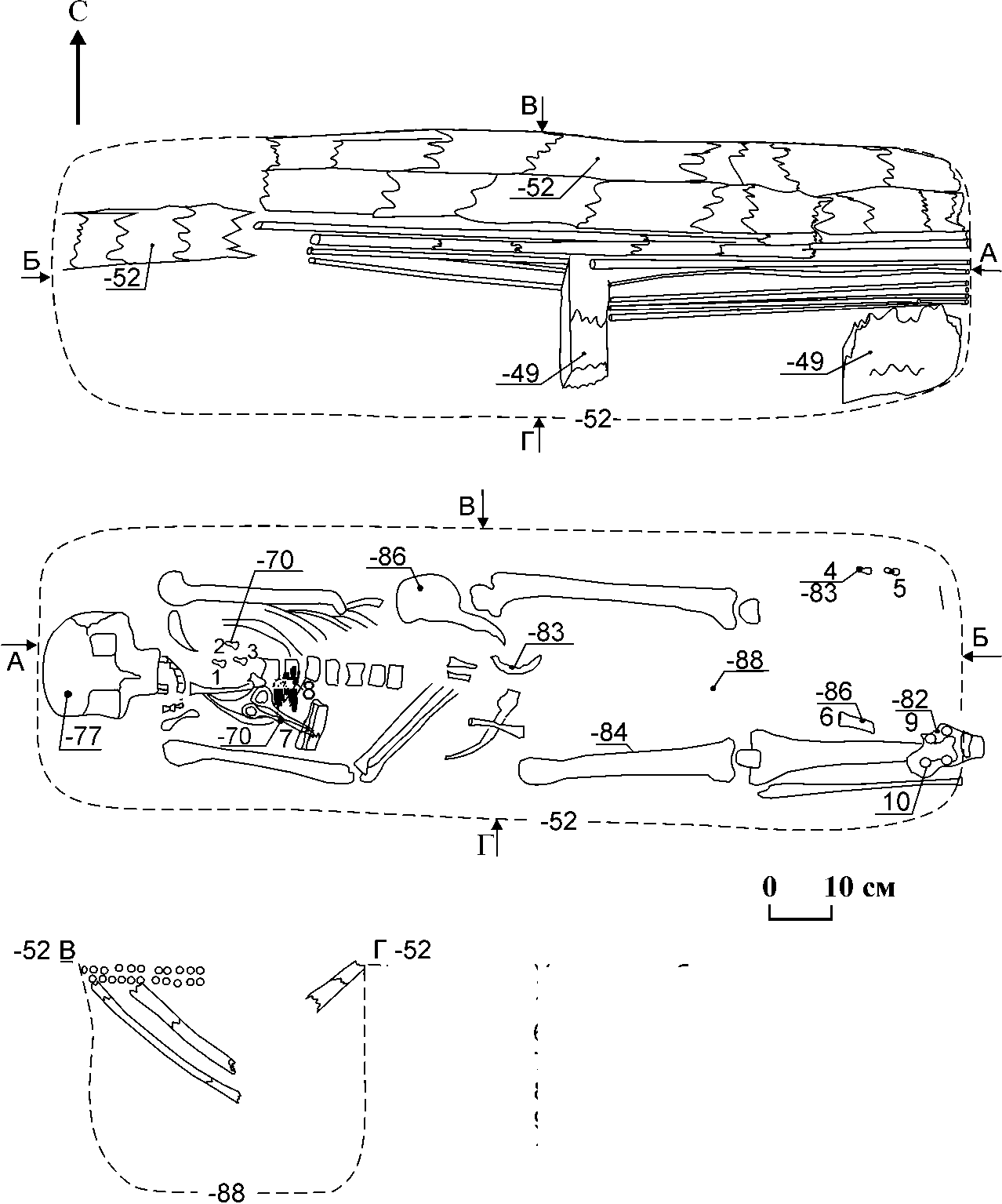

Погребение (КМ Боголюбовка, 2/7) было впущено в земляной курган, высотой 0,98 м и диаметром 26 м. Могильная яма размером 125х39 см и глубиной 36 см была ориентирована строго по линии запад-восток. Сверху могилы вдоль нее находилось деревянное перекрытие, состоящее из плашек и прутиков. Перекрытие накрывало костяк молодой женщины с ребенком. Антропологические определения были сделаны А.А. Хохловым2. Кости новорожденного ребенка находились в районе живота женщины. Левая берцовая кость ноги женщины отсутствовала. На скелете женщины в районе ног находились фрагменты обуви (кожа, ткань) с бронзовыми украшениями, половина бронзового бубенчика-привески, фрагмент керамики. В районе грудной клетки находились еще бронзовые бубенчики-привески и бытовой инвентарь: железные ножницы, костяной гребень, которые располагались с правой стороны (рис.2).

Аналогии данному захоронению можно най- Матюшко Ирина Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России.

ти среди захоронений первой половозрастной группы огузов 2-й пол. IX - 1-й пол. XI в., выделенной Е.В. Кругловым по материалам Северного Прикаспия3. В данную группу входят женские и детские погребения. Для них были характерны украшения, бытовой инвентарь и иногда жертвоприношение лошади. Чаще жертвоприношение лошади встречалось в погребениях второй половозрастной группы (мужских захоронениях) и особенно в богатых мужских захоронениях военно-кочевой знати огузов4. Эти особенности хорошо описаны в письменном источнике – у Ибн-Фадлана, согласно которому, мужчину-огуза должны были похоронить вместе с конем5.

Все же, по данным археологических источников, из 56 женских и детских погребений огузов в Северном Прикаспии в 26 случаях конские остатки находились6. Наблюдения над огузскими женскими захоронениями с частями коня, известными в Оренбуржье и Западном Казахстане, показывают наличие в данных захоронениях изделий из драгоценных металлов. Как полагает ряд исследователей огузской культуры, наличие изделий из драгоценных металлов иллюстрирует деление общества на определенные слои7. Другие ученые выделяют как признак знатности огузских погребений – обувь, украшенную металлическими бляшками в сочетании с дорогостоящими тканями8.

Кроме того, в погребении у с.Увак в Оренбургской области в таком захоронении с конем, дорогостоящими тканями, обувью, украшенной серебряными бляхами, возраст женщины был определен как пожилой9.

Рис. 1. Карта Оренбургской области с прилегающей территорией.

Условные обозначения: 1 – курганный могильник у с.Боголюбовка

Таким образом, очевидно, что жертвоприношение лошади связано с мировоззрением огузов, но также отражает половозрастное и социальное положение человека.

Вероятно, что в силу молодого возраста кочевницы (КМ Боголюбовка, 2/7) жертвоприношение лошади не было осуществлено.

Социальное положение погребенной может быть также определено на основе такого элемента обряда, как разрушение костяка, зафиксированное в КМ Боголюбовке, 2/7, характерное по данным Е.В. Круглова, для рядовых членов огуз-ского общества10. Набор инвентаря не противоречит этому выводу.

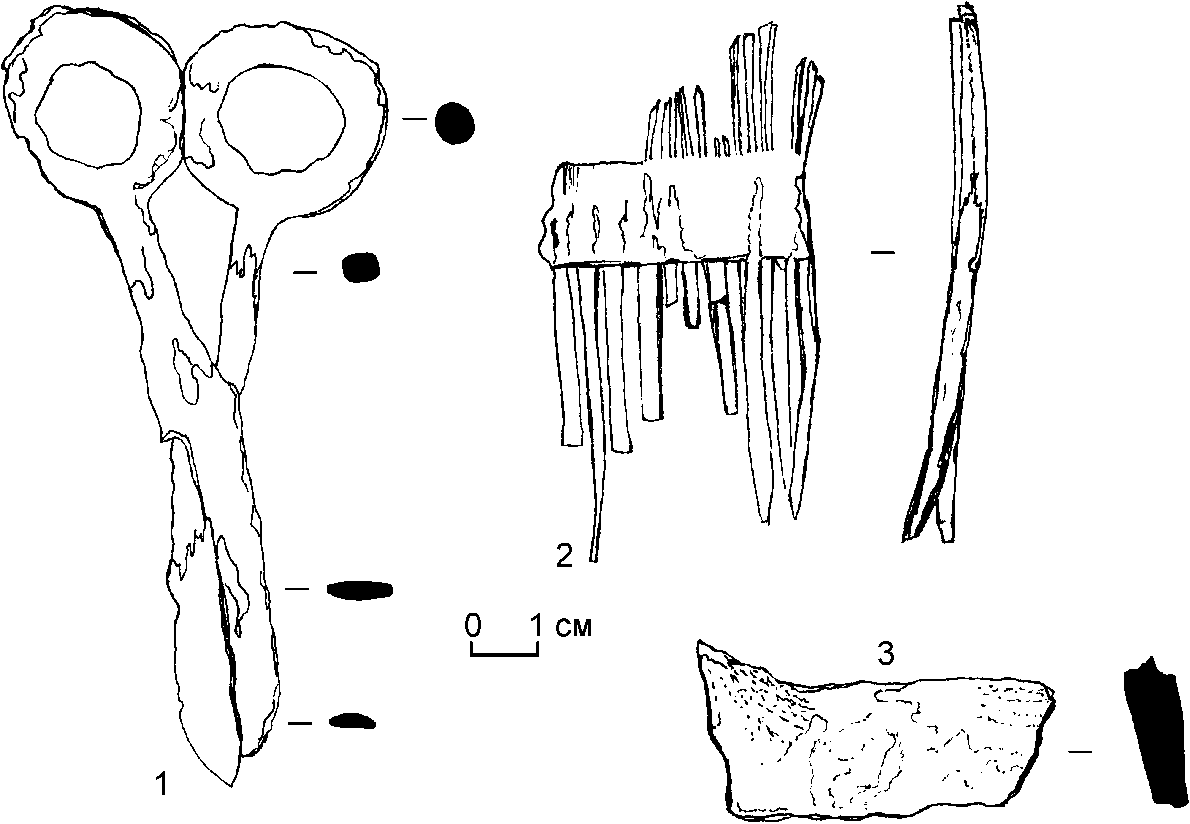

Железные шарнирные ножницы – общей длиной 12,1 см и кольцами в диаметре 3,0 см (рис.3, 1 ).

Костяной гребень двусторонний с редкими и частыми зубцами. Редкие зубцы шириной около 2 мм, частые зубцы – по 1 мм. Ширина гребня 4,2 см, длина 8,0 см. Толщина гребня 0,2 см (рис.3, 2 ).

Фрагмент керамики длиной 4,7 см, шириной 2,1 см, толщиной 0,7 см – вероятно, является стенкой сосуда черноглиняного, лепного (рис.3, 3 ). Обе поверхности заглажены скорее всего мелким предметом. На обеих поверхностях сильный на-гар11. Состав глины под микроскопом: (ожелез-ненная?), незапесоченная (0,1-0,2 мм); формовочная масса: шамот + выжимки из навоза. Шамот не калиброван, основная крупность 1 мм, но есть и более крупные до 2 мм, концентрация 1:5.

Бронзовые бубенчики-привески (всего пять экземпляров) были грушевидной формы с про-

Рис. 2. Курганный могильник у с.Боголюбовка. Курган 2. Погребение 7

Условные обозначения: 1-5 - бронзовые бубенчики 6 - фрагмент керамики 7 - железные ножницы 8 - костяной гребень 9 - остатки сапога 10- бронзовые бляхи резью в нижней части и круглой петелькой вверху. Диаметр петли 0, 2 см, ширина бубенчика в середине 1,0 см. Общая длина бубенчика 1,6-1,7 см. Изготовлены из двух половинок, нижняя часть бубенчиков украшена насечками. Всего три целых экземпляра, один такой бубенчик – представлен половинкой, еще 1 экземпляр представляет собой половину бубенчика более крупного размера: 1,2 см в диаметре (рис.3, 4).

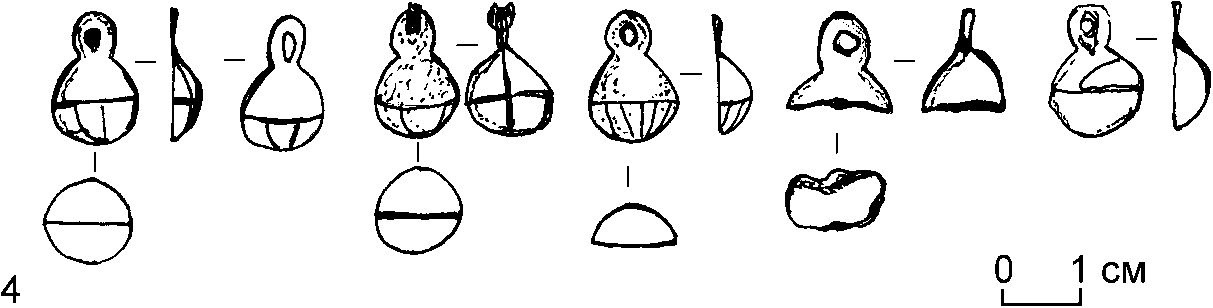

Бронзовые накладки на обувь – фрагменты кожи и ткани, украшенные бронзовыми тремя видами полушаровидных блях размерами в диаметре 1 см, 0,7 см и 0,8 см и тремя бляхами в форме трилистника, каждый размером 2,0х2,3 см (рис.4; фото 1).

На внешней поверхности двух экземпляров полушаровидных бляшек диаметром 0,8 см в центре есть орнамент в виде квадрата, а по краю полукружия. На полушаровидных бляхах диаметром 1,0 см по краю на плоском бортике с внешней стороны есть орнамент из полукружий. На всех бляшках с обратной стороны имеются

Рис. 3. Курганный могильник у с.Боголюбовка. Курган 2. Погребение 7. Инвентарь из погребения: 1 – железные ножницы; 2 – костяной гребень; 3 – фрагмент керамики; 4 – бронзовые бубенчики

бронзовые штифты для крепления. Так, непосредственно на фрагменте кожаных сапог были укреплены 10 бляшек.

Датировка инвентаря определяется по типам. Фигурные бляхи-трилистники типа КI – по классификации Г.А. Федорова-Давыдова и полукруглые бронзовые бляхи типов АI и типа АII по классификации Г.А. Федорова-Давыдова датируются IX-X вв.12 Аналогии круглым бронзовым бляхам с плоским бортиком с орнаментом из полукружий и без него широко известны в огузских погребениях степей Евразии13, а бронзовые фигурные накладки (трилистники) имеют полную аналогию в Волжском курганном могильнике (курган 2, погребение 4) на р.Ахтуба в Волгоградской области14. Набор инвентаря из Боголюбовс-кого огузского погребения является типичным для рядовых огузских женских погребений:

Выводы. Вероятно, конь обнаруживает связь с половозрастным и социально-экономическим положением погребенных у огузских племен. В связи с этим важно отметить, что на наличие богатых огузских женских погребений указывала С.А. Плетнева15. Ученый выделила следующие признаки таких захоронений: предметы из серебра или золота, дорогостоящие ткани. Для богатых мужских захоронений огузов – повторяются эти же признаки, но в сочетании с разными видами вооружения, включая защитное и комплекс захоронения коня. Отсутствие этих признаков является показателем рядового положения. Таким образом, в науке закрепился комплекс социально значимых признаков, которые проявились в погребальном обряде огузов.

О 1 см i______________________i

Рис. 4. Курганный могильник у с.Боголюбовка. Курган 2. Погребение 7. Фрагменты обуви и бронзовые бляхи.

Фото 1 . Курганный могильник у с.Боголюбовка. Курган 2. Погребение 7. Фрагмент обуви, украшенный бляхами

Список литературы Новое огузское погребение у с. Боголюбовка в Оренбургской области

- Моргунова Н.Л. Отчет о раскопках Боголюбовского курганного могильника в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2011 году//Архив ИА РАН.

- Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Евгеньев А.А., Крюкова Е.А., Купцова Л.В., Рослякова Н.В., Салугина Н.П., Турецкий М.А., Хохлов А.А., Хохлова О.С. Боголюбовский курганный могильник срубной культуры в Оренбургской области. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. С.123.

- Круглов Е.П. Погребальный обряд огузов Северного Прикаспия 2-й пол. IX -пер. пол. XI в.//Степи Европы в эпоху средневековья. Т.2. Хазарское время. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2000. С.399.

- Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Пер. под ред. И.Ю. Крачковского//На стыке континентов и цивилизаций.. (из опыта образований и распада империй X-XVI вв.). М.: ИНСАН, 1996. С.25.

- Бисембаев А.А. Археологические памятники кочевников средневековья Западного Казахстана (VIII-XVIII вв.). Актобе: ИП Жанадилов С.Т., 2010. С.91.

- Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Взаимодействие леса и степи Урало-Поволжья в эпоху средневековья (по материалам костюма). Пермь: Изд-во Пермского гос пед. уни-та, 2006. С.104-105.

- Федорова-Давыдова Э.А. Погребение знатной кочевницы в Оренбургской области//Древности Восточной Европы. М., 1989. С.262-266.

- Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Наука, 1966. С.53.

- Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Взаимодействие леса и степи Урало-Поволжья в эпоху средневековья (по материалам костюма). Пермь: Изд-во Пермского гос. пед. ун-та, 2006. С.26.

- Мыськов Е.П. Погребения кочевников IX-XI вв. на Ахтубе//Древности Волго-Донских степей. Вып.3. Волгоград: Изд-во Волгоград. ун-та, 1993. С.69-83.

- Плетнева С.А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях//Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Том I. Материалы и исследования по археологии СССР. №62. М.-Л.: 1958. С.151-226.