Новое палеолитическое местонахождение Алтайры-1 и доставка сырья на палеолитические стоянки Еловской котловины (центральная часть Горного Алтая)

Автор: Рыбин Е.П., Анойкин А.А., Хаценович А.М., Мансков С.А., Долгушин И.Д., Ганболд М.-Э.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Характер отбора сырья для индустрий многослойной средне- и верхнепалеолитической стоянки Кара-Бом в центральной части Горного Алтая может рассматриваться как пример адаптации к различным по удаленности источникам сырья. На всем протяжении функционирования стоянки производство каменных артефактов базировалось почти исключительно на высококачественном местном сырье. В результате петрографических исследований сырье индустрий стоянки Кара-Бом было определено как эффузивы (вулканогенные породы), согласно другому определению этой породы на основе геохимического анализа и классификации В.Т Фролова, базой сырьевого набора Кара-Бома являются силициты (осадочные кремнистые породы). Ранее предполагалось, что сырье Кара-Бома доставлялось в Еловскую котловину в виде аллювия рек, представленного перенесенными водой породами из первичных выходов, и отбор сырья человеком происходил недалеко от стоянки. В 2020 г. было предпринято исследование Еловской котловины в районе стоянки Кара-Бом, а также ручья Алтайры, берущего свое начало на первичных выходах сырья. В русле ручья находятся многочисленные отдельности породы, наличие которых позволило предположить, что основным источником сырья для Кара-Бома служила долина верхнего течения ручья с высотами от 1400 до 1900 м над ур. м. Здесь было обнаружено местонахождение Алтайры-1, которое было одной из локаций, где в палеолите происходила первичная обработка сырья. На местонахождении найдены массивные и крупные сколы первичной отделки, а также типичный радиальный нуклеус. Вероятно, материал находится в перемещенном состоянии, предварительно материалы этого местонахождения могут быть отнесены к среднему палеолиту.

Палеолит, каменное сырье, источники сырья, горный алтай, палеолитические стоянки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145614

IDR: 145145614 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.218-223

Текст научной статьи Новое палеолитическое местонахождение Алтайры-1 и доставка сырья на палеолитические стоянки Еловской котловины (центральная часть Горного Алтая)

Способы доставки каменного сырья, его качество, исходная форма и удаленность источников материала от мест утилизации самым существенным образом влияют не только на способы подготовки и редукции нуклеусов, но также и на общую систему его использования [Féblot-Augustins, 1993; Dibble, 1995; Kuhn, 2004; Turq et al., 2017]. Для некоторых индустрий, в частности для комплексов карабомовского варианта пластинчатого начального верхнего палеолита Южной Сибири и Центральной Азии, прослеживается целенаправленная эксплуатация пород среднего и высокого качества с ориентацией на подпрямоугольные объемные блоки исходных форм сырья [Рыбин и др., 2016].

Характер отбора сырья для индустрий многослойной средне- и верхнепалеолитической стоянки Кара-Бом в центральной части Горного Алтая может рассматриваться как пример адаптации к различным по удаленности источникам, в основном схожим по своим петрофизическим характеристикам пород. На всем протяжении функционирования стоянки производство каменных артефактов базировалось почти исключительно на высококачественном местном сырье, вероятно, одном из лучших среди фиксируемых в палеолитических индустриях Горного Алтая. Это темно-серая, иногда зеленоватая, почти черная тонкозернистая порода. В комплексах Кара-Бома отмечается несколько разновидностей этого сырья, отличающихся цветностью, степенью кристаллизации и однородности структуры [Белоусова, Рыбин, Федорченко, 2019].

На начальном периоде исследования стоянки предполагалось, что главным источником сырья служили мощные выходы «роговиков и орогови-кованных пород» (по определению С.В. Николаева [Петрин, Николаев, 1993]), образующих различные формы рельефа (водоразделы, курумники, каменные реки) в верховьях рек Алтайры, Семи-сарт и Тюмечин. Морозное выветривание уменьшало размерность первичных валунов породы. Дальнейшее перемещение по склонам в виде кол- лювия и делювия с разгрузкой в долины ручьев, а также размыв моренных и флювиогляциальных накоплений сосредотачивали в русле наиболее крепкие и монолитные отдельности. Иногда роль транспортирующего фактора играли ледники: по данным С.В. Николаева, до выхода на дно котловины ручей Алтайры прорезает 5–6 генераций морен сартанского времени и 2 конечные морены зырянского оледенения (рис. 1) [1998, с. 191]. При быстрой транспортировке материала происходила проверка на однородность (выявлялись пустоты, внутренние трещины желваков) и определенная сортировка по размерам. Последнее объяснялось еще и тем, что происходил резкий перегиб тальвега Алтайры в районе урочища Кызыл-Бом, после чего долина расширялась, днище становилось пологим, ручей начинал меандрировать, только относительно некрупные формы выносились на участок, где располагалась стоянка и где, согласно данной точке зрения, происходил основной отбор сырья. Такая система доставки сравнивалась с «горно-обогатительной фабрикой», когда при передвижении сырья отсеивались его наименее качественные отдельности [Палеолитические комплексы…, 1998, с. 24].

Позднее было выдвинуто предположение о несколько более сложной поведенческой системе доставки сырья на территорию стоянки. Отмечалось, что с отбором сырья, сносимого реками вниз, связаны и потенциальные трудности: пойма рек, петляющих по долине и имеющих множество проток, сильно заболочена и покрыта густой растительностью [Рыбин, 2002]. Очевидные изменения прослеживаются и при первичной обработке кусков породы: самая низкая доля артефактов, не несущих естественной корки, прослеживается в среднепалеолитической индустрии СП2, где они составляют 65,5 %, в отличие от горизонта начального верхнего палеолита ВП2 («мастерская»), где их уже 83,7 % (учитывались только целые сколы). Это позволяет предположить, что в НВП-ассамбляжах на территории стоянки обрабатывались в основном уже предварительно подготовленные нуклеусы. Иная стратегия по-

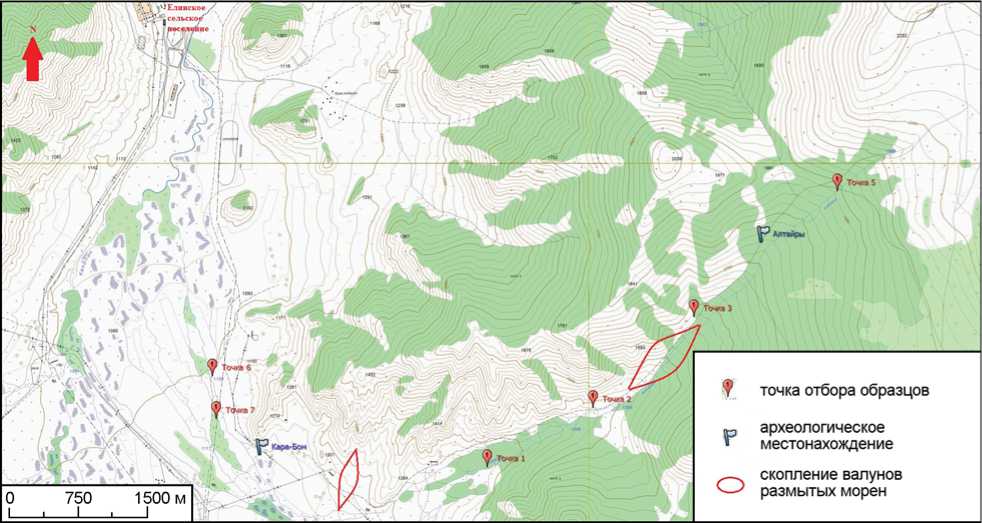

Рис. 1. Карта расположения объектов, упомянутых в тексте.

ведения характеризует среднепалеолитическую индустрию, когда на стоянку приносилось большее количество необработанных желваков. Кроме того, возможно, ледниковые условия могли влиять на доступность сырья в верховьях ручья Алтайры, заставляя носителей культуры среднего палеолита, населявших долину в эпоху МИС 4, использовать отдельности сырья, которые могли быть обнаружены непосредственно вблизи памятника, что менялось в относительно теплые условия МИС 3, когда расположенные выше выходы сырья становились доступными. Эту точку зрения подтверждает анализ желвачной поверхности на сколах, показавший отсутствие на ней признаков руслового перемещения (личн. сообщ. канд. геол.-минер. наук Н.А. Кулик, 2002 г.). Исходные размеры желваков породы, судя по сохранившимся сколам и нуклеусам, могли достигать 30–35 см по длинной оси, а возможно, и больше. Все это подводило к выводу, что основная деятельность по подготовке камня к расщеплению в начале верхнего палеолита на Кара-Боме производилась непосредственно на выходах сырья на горных склонах. Вместе с тем, по мнению С.В. Николаева [1998], представляющемуся ныне вполне оправданным, формирование отложений, включающих среднепалеолитические ассамбляжи, происходило после таяния ледников МИС 4; следовательно, с большой долей вероятности эти комплексы могут быть отнесены к началу МИС 3.

В результате петрографических исследований Н.А. Кулик сырье индустрий Кара-Бома было опре- делено как девонские кислые эффузивы, для которых характерна рассланцованность, выразившаяся в естественном образовании плитчатых (брусковидных) заготовок сырья, и которые обладают качествами, наиболее подходящими для литического производства. По мнению Н.А. Кулик, сырье поступало непосредственно с выходов на вершине горы Аптырга, расположенной в 6–7 км от стоянки [Кулик, Шуньков, Петрин, 2003]. Существует и иное определение этой породы, согласно ему, основой сырьевого набора Кара-Бома являются силициты (осадочные кремнистые породы) кварцевого состава, среди которых выделяются три основные разновидности, отличающиеся структурно-текстурными характеристиками (зернистостью, массивностью и т.д.) ([Рыбин и др., 2018], определение канд. геол.-минер. наук Р.А. Шелепаева на основе геохимического анализа и классификации В.Т. Фролова [1992]).

Таким образом, до настоящего времени остается неопределенным локализация мест отбора и вероятных мест первичной обработки сырья перед доставкой его на местонахождения Еловской котловины, что вызывает необходимость дополнительного проведения как археологических, так и петрографических исследований.

Местонахождение Алтайры-1

В июле 2020 г. коллективом сотрудников ИАЭТ СО РАН была предпринята рекогносцировочная поездка для актуализации данных по состоянию памятников начального верхнего палеолита центральной части Горного Алтая (держатель открытого листа – д-р ист. наук А.А. Анойкин). Одной из целей работ было исследование зон распространения пород – потенциальных источников каменного сырья стоянки Кара-Бом в Еловской котловине. В ходе работ производился осмотр русла ручья Ал-тайры, фиксировались размеры и форма отдельностей сырья, в ряде точек выше и ниже по течению Алтайры относительно Кара-Бома (высота памятника 1 125 м над ур. м.) производился отбор образцов каменного материала (рис. 1).

Верховья Алтайры связаны с седловиной, соединяющей гору Аптырга с соседней вершиной на высоте ок. 2 150 м. В летнее время верховья ручья представляют собой сухое каменистое русло, а долина на этом участке – кар, окруженный полями курумника [Николаев, 1998]. Седловина водораздела сложена песчаниками, сланцами и силицитами. Ниже по течению левый берег ручья крутой, правый несколько более пологий и, так же как и русло, завален глыбами курумника. В русле встречаются крупные, до метра, глыбы кремнистой породы.

В ходе рекогносцировки долины ручья было исследовано восемь локаций. В целом вниз по течению отмечается тенденция сокращения удельного веса пригодного для расщепления каменного сырья среди отдельностей горных пород, заполняющих русло ручья и борта его долины. Наиболее благоприятными для потенциального отбора каменного сырья в целях изготовления артефактов являлись высоты от 1 400 до 1 900 м (точки 2–5) с относительно пологим подъемом и легким доступом к отдельностям сырья и расширениям долины, что было удобно для осуществления производственной деятельности. На этом же отрезке долины ручья в изобилии встречаются подходящие по своей геометрии и близкие к карабомовским экземплярам по макроскопическим признакам, уплощенные подпрямоугольные брусковидные отдельности силицитов.

На одном из расширений долины ручья Алтай-ры была обнаружена ровная слабонаклоненная площадка, получившая рабочее название «точка 4/Ал-тайры-1» с координатами 50º44ʹ34ʹʹ с.ш., 85º39ʹ6ʹʹ в.д. и высотой 1 730 м над ур. м. Эта площадка рас-

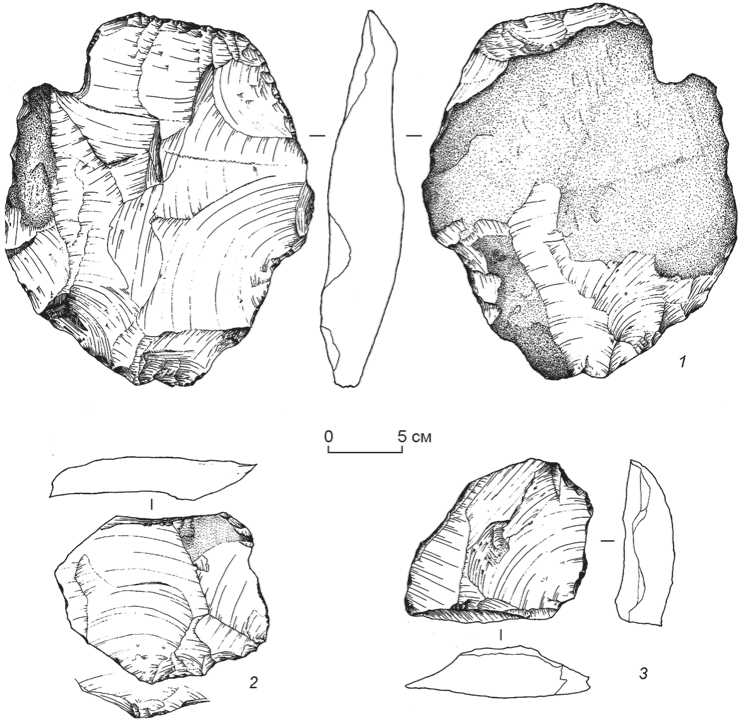

Рис. 2. Каменные артефакты с местонахождения Алтайры-1.

1 – нуклеус; 2, 3 – отщепы.

положена на правом борту долины, относительное превышение над сухим руслом Алтайры, заполненным глыбовником и валунником, составляет ок. 6–8 м. Склон этой площадки сохранил следы обнажения, частично покрытого осыпью и показывающего, что борт ручья в этой части сложен чередованием слоев суглинка и обломочника. На поверхности обнажения было собрано пять артефактов, изготовленных из зеленовато-черного, зеленовато-серого мелкозернистого сырья, аналогичного тому, из которого были сделаны артефакты Кара-Бома. Выступающие грани артефактов несут следы очень легкой заглаженности. Наиболее яркой формой является нуклеус (рис. 2, 1 ). Это крупный, округлый, уплощенный предмет (длина – 228 мм; ширина – 193 мм, толщина – 33 мм). На фронте расщепления фиксируются негативы снятий крупных отщепов. Ударные площадки узкие, расположены по всему периметру ядрища. При-площадочная зона на противоположных концах нуклеуса несет следы снятия карниза. Контрфронт покрыт естественной коркой, также здесь отмечаются негативы нескольких уплощающих (?) снятий отщепов. Остальные артефакты представляют собой крупные трапециевидные отщепы (разброс длины от 105 до 75 мм, ширины от 197 до 145 мм, толщины от 36 до 20 мм) с гладкими, относительно узкими ударными площадками и радиальной или ортогональной огранкой дорсала (рис. 2, 2, 3 ). Очевидно, эти сколы могли возникнуть как в связи с расщеплением радиальных нуклеусов, так и в связи с первичной подготовкой расщепляемых блоков. На некоторых сколах прослеживаются участки, несущие ретушь, возможно, не преднамеренную.

Заключение

Местонахождение Алтайры-1, скорее всего, являлось одной из локаций, где в палеолите происходила первичная обработка сырья. Обнаруженные артефакты с большой долей вероятности находились не в первичном залегании: судя по сохранности их поверхности, они могли претерпеть незначительное перемещение. На основании морфологии артефактов из подобного рода мастерских, как правило, затруднительно определить, к какой эпохе относится рассматриваемый комплекс. Орудия на таких производственных площадках редки и атипичны, на месте оставлялись артефакты, относящиеся к стадии оформления пренуклеусов/пре-форм, которые после могли транспортироваться на стоянку. В данном случае нами были обнаружены массивные и крупные сколы первичной отделки, а также типичный центростремительный/радиаль-ный нуклеус. Уверенные заключения по такому 222

набору артефактов преждевременны, но предварительно материалы этого местонахождения могут быть отнесены к среднему палеолиту.

Наиболее близкие к стоянке Кара-Бом участки котловины, как уже отмечалось, переработаны деятельностью рек и частично заболочены. «Кара-бомовское» сырье встречается здесь крайне редко, видимо, доставка его водными потоками из-за перегиба долины Алтайры была затруднена. Поскольку морфология выположенного днища котловины с меандрирующими реками сформировалась еще в верхнем плейстоцене и сохранялась, очевидно, на протяжении всего верхнего плейстоцена, можно предположить, что поиски сырья в этой части котловины были энергозатратны и малоэффективны как сейчас, о чем говорят результаты наших работ, так и в древности. Основным источником сырья для Кара-Бома и других местонахождений части Еловской котловины, близкой к этому памятнику, скорее всего, являлась долина верхнего течения ручья Алтайры с его легкодоступным и обильным набором силицитов.

Полевые исследования выполнены за счет гранта РНФ № 19-18-00198. Аналитическая часть исследований выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-0000660 КОМФИ).

Список литературы Новое палеолитическое местонахождение Алтайры-1 и доставка сырья на палеолитические стоянки Еловской котловины (центральная часть Горного Алтая)

- Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П., Федорченко А.Ю. Стратегии обработки каменного сырья в начале верхнего палеолита Горного Алтая (по материалам культурного горизонта ВП2 стоянки Кара-Бом) // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2019. - № 1. - С. 225-250.

- Кулик Н.А., Шуньков М.В., Петрин В.Т. Результаты петрографического анализа палеолитических индустрий Центрального Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2003. -Т. IX, ч. I. - С. 154-159.

- Николаев С.В. Геология и палеогеография межгорных котловин Горного Алтая // Палеолитические комплексы стратифицированной части стоянки Кара-Бом. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 1998. -Прил. 1. - С. 185-221.

- Палеолитические комплексы стратифицированной части стоянки Кара-Бом / А.П. Деревянко, В.Т. Петрин, Е.П. Рыбин, Л.М. Чевалков. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 280 с.

- Петрин В.Т., Николаев С.В. Сырьевые источники стоянки Кара-Бом // Охрана и изучение культурного наследия. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1993. -С. 69-73.

- Рыбин Е.П. Поведенческие стратегии и системы мобильности древнего человека на рубеже среднего и верхнего палеолита Горного Алтая (стоянка Кара-Бом) // Проблемы каменного века Средней и Центральной Азии. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2002. -С. 183-188.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Гунчинсурэн Б., Шелепаев Р.А., Одсурэн Д., Болорбат Ц., Маргад-Эрдэнэ Г., Попов А.Ю. Роль специфического каменного сырья в освоении среднего течения реки Селенги палеолитическими популяциями // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. - С. 159-163.

- Рыбин Е.П, Шелепаев Р.А., Попов А.Ю., Хаценович А.М., Анойкин А.А., Павленок Г.Д. Эксплуатация осадочных пород в верхнепалеолитических технологиях расщепления камня Центральной Азии - Южной Сибири // Теория и практика археологических исследований. - 2018. - № 2 (22). - С. 146-156.

- Фролов В.Т. Литология. - М.: Изд-во Мос. гос. ун-та, 1992. - Т. 1. - 336 с.

- Dibble H. Raw Material Availability, Intensity of Utilization, and Middle Paleolithic Assemblage Variability // The Middle Paleolithic Site of Combe-Capelle Bas (France). -Philadelphia: Univ. Museum Press. - 1995. - P. 289-314.

- Feblot-Augustins J. Mobility Strategies in the Late Middle Palaeolithic of Central Europe and Western Europe: Elements of Stability and Variability // J. of Anthropol. Archaeology. - 1993. - Vol. 12. - P. 211-265.

- Kuhn S.L. Upper Paleolithic Raw Material Economies at Ucagizli Cave, Turkey // J. of Anthropol. Archaeology. -2004. - Vol. 23. - P. 431-448.

- Turq A., Faivre J.-Ph., Gravina B., Bourguignon L. Building models of Neanderthal territories from raw material transport in the Aquitaine Basin (southwestern France) // Quaternary International. - 2017. - Vol. 433. - P. 88-101.