Новое погребение железного века в Северном Приангарье

Автор: Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521527

IDR: 14521527

Текст статьи Новое погребение железного века в Северном Приангарье

В рамках подготовки будущего ложа Богучанской ГЭС (Кежемский район Красноярского края) отрядом ИАЭТ СО РАН под руководством А.Н. Зенина в мае-июне 2008 года были проведены разведочные работы по всей зоне затопления [Зенин, 2009]. В том числе, было произведено обследование территории многослойного памятника «Шивера Проспихи-но». Местонахождение обнаружено в 1969 г. участниками Комплексной археологической экспедиции Иркутского государственного университета. В 2006 г. на памятнике были проведены раскопки и разведки Красноярского университета под руководством П.В. Мандрыки, был зафиксирован ряд местонахождений на территории памятника под названием Селище Кода 7. А.В. Постнов, участник разведочных работ 2008 г., считает данное местонахождение частью ансамбля археологических памятников «Шивера Проспихино», т.к. для выделения отдельных памятников в рамках большой площади ансамбля пока недостаточно ясны их границы [Зенин, 2009]. Поэтому он предлагает пока сохранить за объектом первоначальное (с 1969 г.) название. Авторы данной статьи поддерживают эту точку зрения. Среди всего прочего, в 2006 г. П.В. Мандрыкой было полностью исследовано одно жилище VIII–XI вв. н.э. и обнаружены следы культурного горизонта раннего железного века [Мандрыка, 2007].

Памятник расположен на правом берегу р. Ангары, на высокой террасе, в 4 км от устья р. Коды вверх по течению р. Ангары. В ходе разведки 2008 года на памятнике было заложено 16 шурфов.

Погребение обнаружено в шурфе №12 (рис. 1 – 1 ). Шурф размерами 1 × 1 м, ориентированный по сторонам света, был заложен в 16 м от склона террасы. В шурфе было зафиксировано пятно, в котором концентрировались мелкие костные остатки и фрагменты сосуда. После прирезки могильное пятно в плане приобрело овальную, вытянутую по линии восток-запад форму. Длина могилы – не менее 0,7 м, ширина – 0,52 м, глубина относительно уровня сооружения – 0,2–0,21 м. Стенки ямы пологие, дно ровное. Следов горения в могиле не зафиксировано. По центру ямы обнаружено округлое скопление кальцинированных, сильно фрагментированных костей человека не младше Juveni^^ (определение произведено к.и.н., с.н.с. ИАЭТ СО РАН Д.В. Поздняковым). Кости имеют следы термического воздействия разной интенсивности , по характеру разрушения и цвету кос-

Рис. 1. Шивера Проспихино. Шурф 12.

План ( 1 ) и находки из погребения ( 2-5 ): 2 - стекло (?); 3-5 - железо.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ▼ - нивелировочный промер по дну шурфа;

О - каменный предмет;

X - фрагмент керамики;

* - железное изделие;

® - бусина;

С - развал сосуда;

Г J - скопление кальцинированных костей тей температура воздействия определена в 800-1000 ºС (Д.В. Поздняков). Мощность скопления – до 0,1 м.

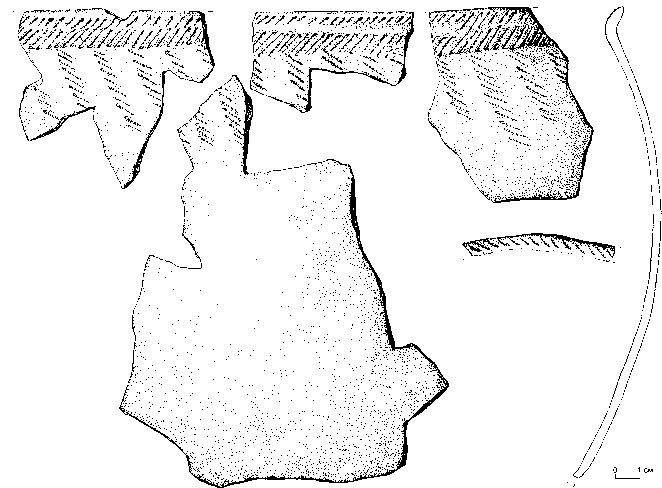

В юго-западном углу могилы обнаружен развал одной трети керамического сосуда (рис. 2). В верхней части скопления костей найдены фрагменты коррозированных железных изделий (пряжки, обоймы ? - рис. 1 - 3, 4 ) и «глазчатая» бусина (рис. 1 - 2 ). В нижней части скопления костей обнаружен фрагмент железного орудия (наконечник стрелы ? – рис. 1 – 5 ). Следов термического воздействия на предметах не зафиксировано.

Традиция ингумирования кремированных на стороне останков в небольших округлых и неглубоких ямах без наземных сооружений эпизодически прослеживалась в материалах цэпаньской культуры: Сергушкин-1 (пункт А), погр. 4; Слопцы, погр. 1 [Привалихин, 1993а, с. 12–14]; Оку-невка [Леонтьев, 1999, с. 14–15]. Комплексы датированы V-II вв. до н.э. п о бронзовым наконечникам стрел, бабочковидным ажурным бляшкам, и некоторым другим предметам (каменные наконечники стрел, костяные насады к ним и др.) [Привалихин, 1987, с. 92–94]. Причем для данного периода зафиксированы и случаи частичной кремации трупов в могиле.

Наибольшее же распространение практика ингумирования кремированных останков получила в регионе в период средневековья (VI–XII вв. н.э.). Известно более 15 погребений на памятниках Северного Приангарья: Усть-Кова, Чадобец, Отика, Сергушкин-3, Карапчанка, Усть-Кода [Василь- евский, Бурилов, 1971, с. 255, 258, 259; Леонтьев, Дроздов, 1996 с. 42, 43; Леонтьев, 1999; Леонтьев, Дроздов, Макулов, 2005]. Причем помещение в яму необожженных останков встречались на порядок реже – 3 комплекса [Заика, Рейс, 2005, с. 187; Леонтьев, Дроздов, 1996, с. 40, 41]. Вместе с кремированными костями помещали железные предметы в разном сочетании: тесла, ножи с кольцевидным или крюковидным навершием, наконечники стрел, фрагменты цепочек, пластины, удила, проколки с волютовидным навершием, иглы, наконечники стрел, пряжки, трубки и пр. Кроме этого, в могилах находились бронзовые нашивные бляшки и бусины, китайская медная монета и др. Очень часто предметы несут на себе следы огня [При-валихин, 1993б, с. 101]. Керамический сосуд в качестве сопроводительного инвентаря встречен лишь однажды и с необожженными останками. Фрагменты же частей сосудов в заполнении могилы обнаруживались и в могилах с кремированными останками (2 случая на Усть-Кове). Таким образом, при морфологическом сходстве комплексов с кремированными останками двух разных хронологических периодов разница в сопровождающем инвентаре очевидна.

Охарактеризуем обнаруженные нами предметы. «Глазчатая» бусина в подобных погребениях встречена впервые (рис. 1– 2 ). По классификации стеклянных украшений, предложенной В.П. Диопик для региона Юго-Восточной Европы VI–IX вв. н.э., изделие можно отнести к варианту б [1961, с. 222]. Правда, с устойчивыми подтипами этого варианта, связать предмет не представляется возможным. Атипичные же представители варианта б бытовали в рамках всего изученного исследовательницей периода.

Можно предположить, что обломок железного предмета является фрагментом причерешковой части наконечника стрелы (рис. 1– 5 ). Близкие по форме целые изделия были обнаружены в других средневековых погребениях региона [Привалихин, 1993б, с. 102, рис. 14].

Сосуд имеет баночную форму, и вероятнее всего, круглое дно (рис. 2). Диаметр по венчику – около 23 см, высота – не менее 20 см. Он изготовлен ручной лепкой. Внутренняя и внешняя поверхность тщательно заглажены. Визуально фиксируется добавление дресвы. Черепок тонкий (0,3 см). Формовалось изделие от устья ко дну ленточным способом (ширина лент около 3 см). На финальном этапе конструирования, при изготовлении устья добавлялась практически не расформованная лента, край которой отгибался во внешнюю сторону. Из-за слабой расформовки край сосуда имеет небольшое утолщение. Орнаментирована верхняя четверть сосуда. Орнамент – отпечатки косопоставленного гребенчатого мелкозубого штампа. Композиция – лента из двух горизонтальных параллельных рядов оттисков от края сосуда, и лента из почти вертикальных рядов оттисков, расположенная ниже. Внутренняя, отогнутая часть венчика также покрыта одним рядом косопоставленных гребенчатых отпечатков. Композиция и способ нанесения орнамента, морфология изделия находят аналогии в материале памятников «каменско-малокоренинского-цэпаньского круга» [Леонтьев,

Рис. 2. Шивера Проспихино. Керамический сосуд из погребения.

1999; Мандрыка, Фокин, 2005, с. 138, рис. 2 – 4, 21 ; с. 139; Привалихин, 1993а]. Главным и принципиальным отличием описанного изделия является отсутствие являющегося своеобразным маркером указанного круга культур налепного валика по венчику [Мандрыка, Фокин, 2005, c. 139]. Отметим, что в результате разведки 2007 года В.П. Мандрыкой на данном местонахождении при сборе подъемного материала обнаружен фрагмент очень схожий с описанным сосудом [Мандрыка, 2007, рис. 148 1 ].

Материал характеризуемого комплекса пока однозначно не указывает на время совершения захоронения. «Глазчатая» бусина не является узко-датирующим предметом. Сосуд по морфологии и орнаментации, на наш взгляд, ближе к керамическим изделиям раннего железного века региона. Отсутствие следов огня на предметах также характерно для комплексов этого времени. Но, вместе с тем, наконечник стрелы, если мы правильно определили функциональное назначение и морфологию предмета по фрагменту, имеет аналогии в средневековых комплексах региона. Наличие керамики в могиле также указывает на эту эпоху. Поскольку в мировой науке появилась возможность датировать кремированные останки по 14С [Ol^^en et al., 2008], в дальнейшем может появиться еще один аргумент для определения хронологического положения комплекса. Т.к. между периодами бытования традиций игумирования кремированных останков существует разрыв в 800 лет, не исключено, что обнаруженный комплекс демонстри- рует особый в культурном и хронологическом смысле вариант погребальной практике.

В 2009 г. В.П. Мандрыкой было продолжено исследование ансамбля Шивера Проспихино, в т.ч. площади примыкающей к шурфу. Это позволит окончательно прояснить датировку представленного комплекса.