Новое в изучении периферийных районов азиатского Боспора

Автор: Малышев А.А., Гольева А.А., Новичихин А.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328005

IDR: 14328005

Текст статьи Новое в изучении периферийных районов азиатского Боспора

Отражением процесса складывания и развития этих связей на протяжении VI-I вв. до н.э. является интенсивное греческое проникновение (колонизация) в периферийные районы приграничья Боспорского государства. Этот процесс практически не получил отражение на страницах письменных источников, поэтому необходимые данные могут быть получены только на основании имеющихся археологических материалов.

Попытки осмыслить эти материалы предпринимались уже не раз (Захаров, 1937; Шалое, 1950; Онайко, Дмитриев, 1982; и др.), самое обстоятельное исследование, в котором обобщены все данные о хронологии поселений Закубанья античной эпохи, проведено совсем недавно (Каменецкий, 2001). К сожалению, значительная часть выводов основана на материалах археологических разведок, систематические стационарные исследования даже самых широкоизвестных памятников практически не проводились.

В 2004—2005 гг. были начаты полевые археологические раскопки целого ряда бытовых памятников, расположенных в пределах 100 км к востоку и юго-востоку от азиатского Боспора, на которых, по имеющимся у нас данным, длительное время находились поселения греков-боспорян. Боспорское присутствие в этих регионах должно было оказать определенное воздействие на формирование антропогенного ландшафта: систему расселения, особенности природопользования (хозяйствования) и коммуникации, особенности фортификации и домостроительства.

ПАМЯТНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ДРЕВНЕЙ СИНДИКЕ И К ВОСТОКУ ОТ НЕЕ (ЗАКУБАНЬЕ)

Поселение Андреевская Щель 1 расположено в 6 км от Анапы (в древности Горгиппия), на крутом северном склоне хребта Семисам, высота над уровнем моря около 200 м. С него хорошо просматривается вся Анапская равнина, включая участок черноморского побережья. По всей видимости, до конца IV в. до н.э. этот горный массив являлся естественной границей бос-порских владений на юго-востоке, позже границей хоры античной Горгип-пии.

Для устройства поселения была выбрана площадка размером около 1 га, укрепленная природными условиями. Это окончание отрога, вытянутого вдоль хребта с запада на восток. Юго-восточный склон отрога образован глубокой впадиной урочища Андреевская щель, по дну которой протекает небольшой ручей. В настоящее время водоток перекрыт дамбой, которая образовала небольшой водоем1. Судя по находкам мелких фрагментов керамики вблизи источника, он использовался в древности. Доступ на поселение был возможен с северо-запада, возможно в древности с этой стороны его могли защищать фортификационные сооружения.

Памятник открыт в 1978 г. анапским археологом А.И. Саловым. Первые систематические исследования на поселении проведены в 1991-1992 гг. (Но-вичихин, 1994. С. 172-175). Исследования, производившиеся на периферий-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 222. 2008 г. ном северо-западном участке памятника, позволили выделить два хронологических горизонта (эпохи эллинизма и раннеримского времени). На поселении обнаружены материалы, позволяющие предположить, что эта площадка была заселена гораздо раньше, однако, культурный слой доантичного, аборигенного поселения пока не обнаружен.

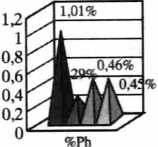

Основные периоды бытования поселения, его хозяйственная направленность, а также этнокультурная принадлежность обитателей - вот те вопросы, на которые были призваны ответить материалы раскопок в центральной части поселения в 2004-2005 гг. Была прослежена типичная для поселения стратиграфия, что подтверждается результатами анализа по содержанию валового фосфора. Состав и насыщенность слоя артефактами типичны не для периферийного поселенческого, а городского слоя: он характеризуется высоким содержанием археологических, фаунистических и карпологических материалов.

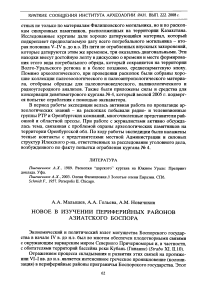

Наиболее выразительным оказался слой раннеримского времени. Его отличало значительное содержание культурных остатков, около 100 единиц на 4 м2, с ним связаны три хозяйственные ямы, две из них имеют глубину более 1,5 м. Помимо амфорного материала (позднегераклейские CI, СШ, Син Ш, CIVB, а также позднесинопские амфоры Син П) {Внуков, 2006. Рис. 1, 1-10,12,13), содержание которого в керамическом комплексе не превышало 50%, слой датирован бронзовыми боспорскими монетами I в. н.э. (Митридата III (39^4-5 гг. н.э.) и Аспурга (37-38 гг. н.э.)) (рис. 1, Пг)2. Менее отчетливо выделяется комплекс материалов более позднего, римского времени. Его маркируют находки амфор бежевой тонкой слюдянистой глины, зеленоватой обмазкой и воронковидными венчиками.

Культурные отложения эллинистической эпохи менее выразительны, они сохранились в виде пятен светло-коричневого суглинка мощностью 0,1-0,2 м. Содержание керамики резко, практически вдвое, сокращается. Среди датирующих материалов три монеты Ш-П вв. до н.э. (табл. 1) и клеймо на ручке двуствольной амфоры. Обломки толстостенного открытого чернолакового сосуда, покрытого черным лаком высокого качества, а также фрагмент венчика синопской биконической и нижнего корня ручки фазосской амфор могут быть датированы в пределах IV в. до н.э.

В пределах Ш-I вв. до н.э. датируются и три культовые терракоты (герм и торсы женских фигурок в длинных одеяниях) (рис. 1, П a-в), которые имеют аналогии в материалах из культурных слоев расположенной неподалеку Горгиппии {Алексеева, 1997. Табл. 184, 50-52; табл. 196, 128, 136, 139, 140, 142; 198, 180,181,182-185).

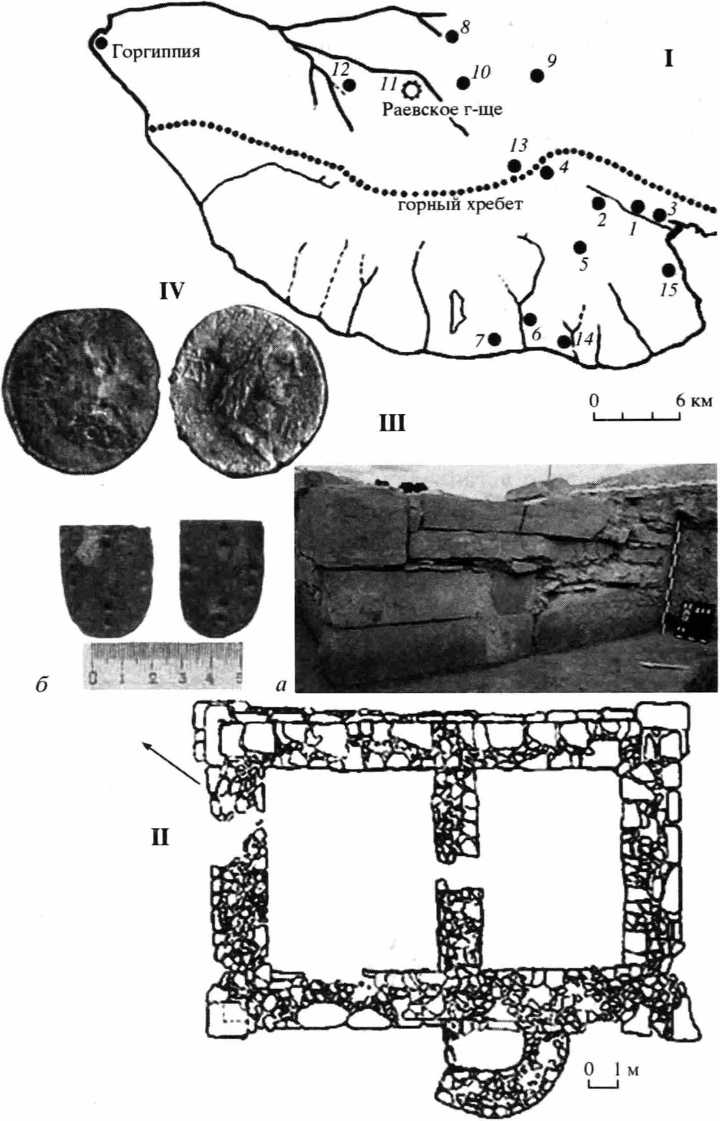

Рис. 1. Периферия азиатского Боспора

I - Памятники, исследованные в 2003-2005 гг.: 1 - пос. Андреевская щель; 2 - Раевское городище; 3 - пос. Раевское 12; 4 - пос. Дубки; 5 - Краснобатарейное городище; II - Находки с поселения Андреевская щель: а-в - культовые терракотовые статуэтки, г - монета Митридата Ш; Ш - Краснобатарейное городище: а, б - монеты, в - надгробие (случайная находка, хранится в Новороссийском гос. историческом музее-заповеднике), г - конструкция из крупных блоков (раскопки 2005 г.)

Таблица 1. Монетные находки из поселения Андреевская щель

|

№ |

Местонахождение |

Материал |

Изображение |

Размер, см |

Центр, дата |

Источник |

|

1 |

Анщ-04, кв. 1-2 |

АЕ |

л.с.: голова молодого Сатира влево, о.с. голова льва, ПАМ, внизу осетр |

1,7 см |

Панг., 1/2 Ш в. до н.э. |

Анохин, 1986. Табл. 4, № 125 |

|

2 |

Анщ-05, Яма 7 |

АЕ |

л.с.: голова Аполлона, вправо, о.с.: лук в горите, ПАМ Боспор |

1,2 см |

Панг., 2/2 П в. до н.э. |

Шелов, 1956. УШ, 95 |

|

3 |

Анщ-05, Яма 8 |

АЕ |

л.с.: голова молодого Сатира влево, о.с.: голова льва, ПАМ, внизу осетр |

1,7 см |

Пант., сер. Ш в. до н.э. |

Шелов, 1956. VI, 73 |

|

4 |

Анщ-05, Яма 5 |

АЕ |

л.с.: бюст царя, вправо BACUIEOC М1ФР АДАТО Y, о.с.: палица Геракла с наброшенной на нее шкурой льва, слева лук в горите, справа трезубец справа ГВ (12 ед.) (рис. 1, Пг) |

2,4 см |

Боспор, Митридат Ш, 39-45 гг. |

Фролова, 1997. Табл. XX, 2-18, с. 208 |

|

5 |

Анщ-04, кв. 2-2 |

АЕ |

л.с.: голова Аспурга вправо, справа IB (12 ед.), слева ВАР; о.с.: [KAICAROC] FEIMANIKOY голова Калигулы вправо |

1,9 х х 2 см |

Боспор, Аспург 37-38 гг. н.э. |

Анохин, 1986. Табл. 12, №320 |

Строительные остатки, помимо хозяйственных ям, датированных раннеримским временем, и немногочисленных фрагментов кровельной черепицы, не обнаружены.

Наиболее значительную долю среди изучаемых выборок фаунистических остатков составили остатки охотничьих видов (почти 15%), в основном это кости благородного оленя3. Среди домашних видов присутствуют кости крупного и мелкого рогатого скота и свиньи. Необычно высока насыщенность культурного слоя поселения зернами культурных злаков: более чем в 10 раз она превышает подобные материалы по Раевскому город ищ у Ровно половину из них составляют различные сорта пшеницы, а около трети принадлежит пленчатому многорядному ячменю4.

Продвижение греков-боспорян на восток от границ Азиатского Боспора могло осуществляться как по сухопутной трассе, издавна существовавшей в предгорьях из Анапы через станицы Холмскую, Саратовскую, Царскую в Центральное Предкавказье (Фелицын, 1899. С. 24), так и водным путем по водотокам, руслу Кубани и ее притоков (Адагум, Аушедз и др.). Судя по расположению бытовых памятников, на которых засвидетельствовано боспор-ское присутствие, в прибрежной части, греки-боспоряне явно предпочитали водные пути сообщения.

Начало процесса освоения Закубанья можно датировать концом VI в. до н.э. Оно ознаменовано основанием греческого поселения в 40 км от Черноморского побережья, на Семибратнем городище (Анфимов, 1941. С. 263; 1951. С. 242-243). О дальнейшем развитии этого процесса, можно судить по археологическим материалам с бытовых памятников, расположенных в глубинных районах Закубанья. Один из них - это удаленное от черноморского побережья на 60 км Краснобатарейное городище.

Несмотря на широкую известность в археологической литературе, систематические археологические исследования на городище не проводились. Тем не менее, даже имеющиеся данные позволяют заключить, что на протяжении длительного периода, этот комплекс объектов, расположенных вдоль притока реки Кубань-Адагум, являлся опорным пунктом боспорян в Закубанье.

Восточный холм “А” - цитадель, окруженная кольцевым рвом, а также примыкающая к нему с севера возвышенная платформа (участок “В") типичны для меотских городищ (Каменецкий, 2001. Рис. 3). Античный облик имеют фортификационная система в виде рвов и валов, засвидетельствованных южнее городища (Шилов, 1950. С. 113-115), а также прямоугольная в плане структура, расположенная к северо-западу от холма “А”. О длительном пребывании здесь боспорян свидетельствуют и некоторые случайные находки (рис. 1, Пг).

Длительное время представление о хронологии городища основывалось на материалах из разведочного шурфа Н.В. Анфимова (Анфимов, 1947. С. 136-144), находке плиты со знаком Тиберия Юлия Евпатора (Захаров, 1929) и на немногочисленных нумизматических материалах (Захаров, 1937; Лунин, 1941; Анфимов, 1937; и др.). Более обоснованная схема представлена И.С. Каменецким (2001. С. 6-7). Она была дополнена анализом подъемного материала, что позволило датировать городище V в. до н.э. - III в. н.э. Более достоверные сведения могут быть получены в результате многолетних стационарных исследований хорошо стратифицированных отложений.

В 2004-2005 гг. предприняты исследования культурного слоя на верхней площадке холма “А”. Она имеет неправильную овальную форму, вогнутую с северо-востока, размером 60 х 90 м и возвышается над местностью на 8 м. Поверхность площадки довольно резко понижается в центральной части, юго-восточная часть площадки возвышается над остальной площадкой почти на два метра. Исследования культурного слоя на глубину 1,7 м были предприняты в северо-западной части площадки. Выявлены горизонты, связанные с периодами наиболее интенсивной хозяйственной деятельности.

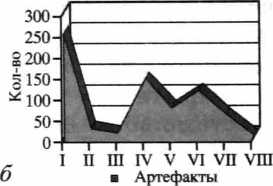

Состав и насыщенность исследованных горизонтов культурного слоя городища бытовым мусором позволяют сопоставить его со слоями городских античных центров Боспора. Максимальное содержание культурных остатков (свыше 300 единиц на 4 м2) фиксировалось на уровнях четвертого и шестого штыков. В заполнении четвертого-пятого штыков отмечены многочисленные следы разрушения и мощного пожара — прокаленная обмазка, обломки обожженной черепицы и керамики. В то же время наиболее значительный уровень валового содержания фосфора оказался глубже, на уровне седьмого штыка.

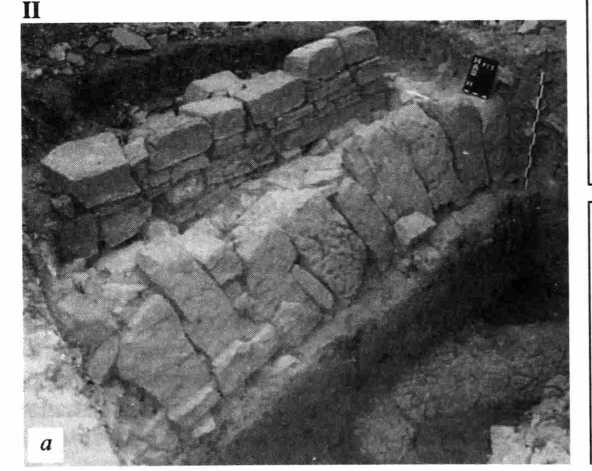

При расчистке заполнения пятого штыка обнаружено семь мощных блоков из ракушечника правильной геометрической (прямоугольной) формы: один размерами 0,65 х 1,2 м, остальные - 0,4 х 0,8 м (рис. 1, ПО). Уровень верхней поверхности блоков варьировался незначительно, в пределах 0,05 м. Они уложены регулярно, образуя мощную “вымостку” (фундамент?): средние блоки уложены вдоль оси ЮЗ-СВ, к ним с двух сторон примыкали плиты, ориентированные по оси СЗ-ЮВ. Зазор между плитами 1-5 см. Часть блока, расположенного к СЗ от “оси”, просел и имеет уклон к ЮЗ, что свидетельствует о том, что он был уложен не на материковую поверхность. Продолжение этого сооружения можно ожидать в восточном, западном и южном направлениях. Находки менее крупных обломков песчаника свидетельствуют о том, что конструкция в значительной мере была разобрана.

О дате постройки можно судить по сопутствующему материалу. Амфорный материал (ножка эллинистической амфоры косского типа, позднеге-раклейские типа СШ, горло колхидской амфоры с ребром на уровне верхних корней ручек), а также нумизматические находки охватывают широкий хронологический диапазон с конца IV в. до н.э. по П в. н.э. (табл. 2).

Раскопки дали достаточно многочисленный материал рубежа эр в слое (горизонт пятого штыка), связанном с большими разрушениями на городище. Каменная конструкция из крупных блоков ракушечника, а также многочисленные обломки кровельной черепицы5 свидетельствуют о значительных масштабах каменного домостроительства на городище.

Наиболее удаленный от черноморского побережья памятник (около 100 км) - городище Борисенков Лиман (Абинский район). Он расположен на длинном мысу, ориентированном по оси СЮ. В древности его омывали два водотока, между двумя балками, которые впадали в приток Кубани - Сухой Аушедз. Раскопки, проведенные кубанским исследователем К.Т. Живило, открыли здесь каменную постройку, охарактеризованную им как крепость генуэзцев (Каменецкий, 2001. С. 10-12). Собранный в 1995 г. в ходе разведочных работ подъемный материал позволил И.С. Каменецкому определить хронологию памятника в пределах с V в. до н.э. по I в. н.э. Каменная постройка отнесена исследователем к античной эпохе (Каменецкий, 2001. С. 11).

В 2005 г. с целью исследования культурного слоя были заложены шурфы в северной и центральной частях городища. Северная часть имела вытя-

Таблица 2. Монетные находки из раскопок 2004—2005 гг. на Краснобатарейном городище

Об интенсивной жизнедеятельности в этой части городища свидетельствует крайне высокое содержание валового фосфора (свыше 1%) практически на всех уровнях культурного слоя мощностью более 2,5 м. Не противоречит этому и значительное количество культурных остатков в каждом штыке (свыше 100 экземпляров на 4 м2), причем в четырех - свыше 200 экз., а в восьмом штыке содержание бытового мусора превышает 400 единиц.

Материал, учитывая малую площадь исследования, предположительно был разбит на два хронологических горизонта. Эллинистический - пятый штык и ниже - был датирован обломками ручки амфоры косского типа и рюмкообразной амфорной ножки. Отметим, что, начиная именно с пятого штыка, в керамическом комплексе резко возросло содержание лепной керамики. Вышележащие слои содержат типичную для римского времени керамику: амфоры и тонкостенную серо лощеную.

Состав грунта (темный гумусированный слой с многочисленными прослойками золы и песка) и комплекс находок характерны для культурных слоев бытовых памятников кубанских меотов. Типичен для меотских городищ и выявленный в предматериковом слое объект - часть заглубленного в материковую глину бытового сооружения. Судя по заполнению ямы, а также характеру слоя над объектом, были обнаружены остатки глинобитной или скорее турлучной постройки.

Центральная, наиболее возвышенная часть городища имеет в плане почти квадратную форму, размерами приблизительно 100 х 100 м и ограничена с севера и юга6 балками. Поверхность этой части городища в значительной мере уничтожена в новейшее время в ходе мелиоративных работ. По всей видимости, полностью уничтожена центральная и восточная части площадки. От первоначального рельефа осталась возвышенность в северной части площадки, где и был заложен шурф. Выявленная стратиграфия и комплекс находок имели совсем иные особенности: под верхними отложениями, которые связаны с земляными работами на городище в новейшее время, был обнаружен слой золы мощностью 0,2-0,7 м, под которым прослежен горизонт сильно прокаленной (ярко-оранжевого цвета) довольно однородной по составу глины, что, как и в шурфе 1, свидетельствовало об использовании ее в качестве строительного материала. По структуре глина комковатая с включением крупных угольков и прослоек золы.

В западной части шурфа, на уровне - 230-260 см от поверхности, выявлено понижение в материке - часть большой ямы глубиной около 0,8 м, связанной, по-видимому, тоже с бытовой постройкой. Вдоль контура ямы в процессе расчистки выявлена трещина в заполнении, которая была образована отделкой внутренней части сооружения. В заполнении понижения обнаружено большое количество фрагментов штукатурки, состоящей из песка, мелкой гальки, а в качестве связующего вещества использован раствор светло-бежевого цвета. Внешняя поверхность тщательно заглажена, про-грунтована и окрашена частично в насыщенно пурпурно-коричневый цвет, частично покрыта орнаментом или рисунком, частично оставлена в цвете грунтовки.

Таким образом, выявленная стратиграфия позволяет предположить связь всех залегающих регулярно отложений с одним строительным горизонтом, сооружения этого горизонта погибли в огне очень мощного пожарища. Слой бытования и гибели выявленной постройки можно датировать рубежом эр.

Обращают на себя внимание и гораздо меньшие объемы бытовых отходов. Среди сравнительно немногочисленного керамического материала преобладает круговая посуда.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ПЕРИФЕРИЯ БОСПОРА (ПОЛУОСТРОВ АБРАУ)

Наиболее значительным памятником этого региона является Раевское городище, расположенное у подножия Навагирского хребта, который в эллинистическое время становится естественной границей Боспорского государства на юго-востоке.

Практически по всей площади раскопа 2004—2005 гг. были выявлены следы аборигенного поселения эпохи раннего железного века, датированного по данным С14 анализа УШ в. до н.э., а по находкам античных позднепух-логорлых амфор - началом V в. до н.э. Античное поселение, представленное регулярной каменной застройкой, появляется здесь почти на два века позднее, судя по датирующему материалу, прежде всего нумизматическим материалам, в начале Ш в. до н.э.

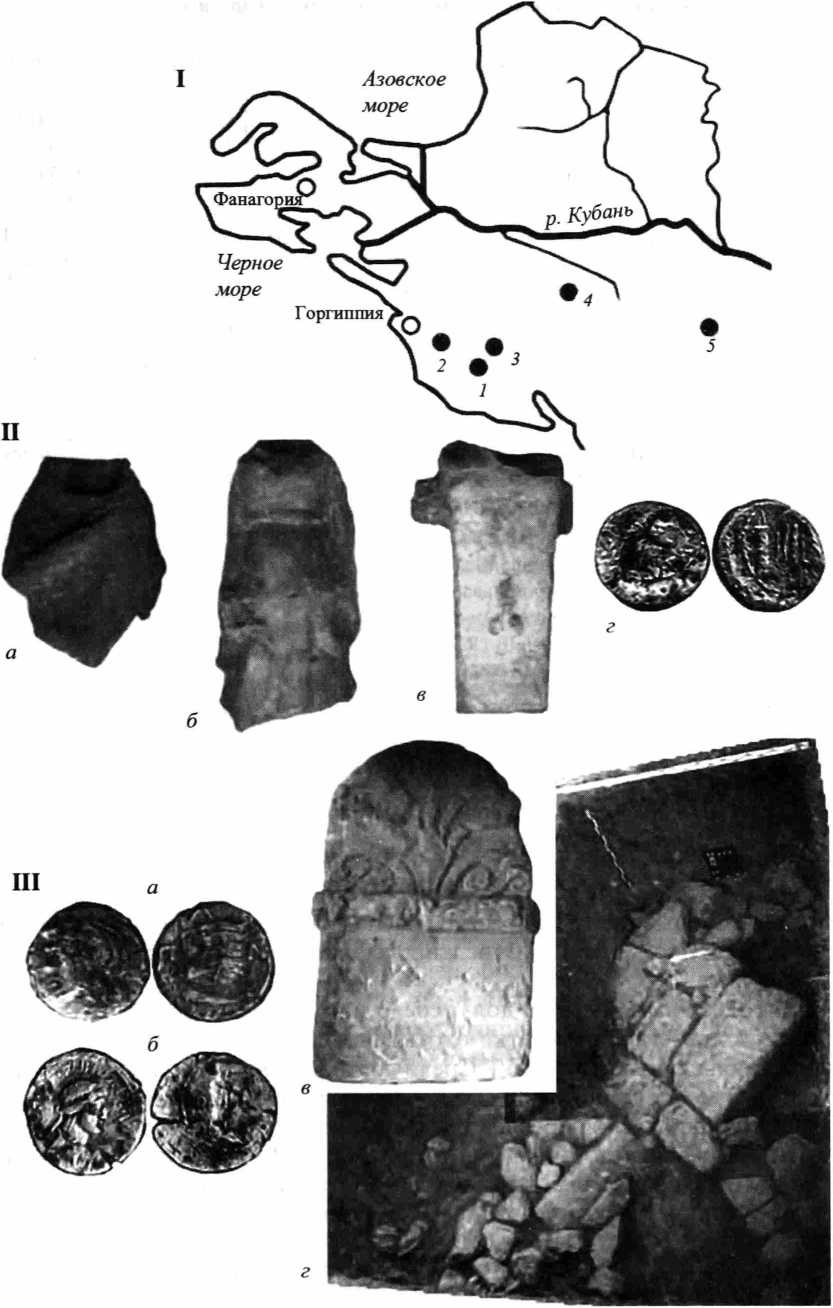

Учитывая расстояние между Западным (1956-1963 гг.) и Восточным (2002-2005 гг.) раскопами, общая площадь эллинистической каменной застройки составляла не менее 2000 м2. Стены шириной 0,6-0,7 м сохранились на высоту не более 0,5 м, кладка двухлицевая. Камни укладывались впереплет, причем наиболее массивные блоки песчаника - в основание кладки. Образовавшиеся неминуемо при этом пустоты заполнялись обломками песчаника и глиной.

В западной части эллинистической застройки исследовано два сооружения (размерами около 4,5 х 7,5 м (помещение В) и около 4 х 6,5 м (двухкамерное помещение Г)), вытянутых по оси 3-В и возведенных, судя по нивелировочным отметкам, на небольшой естественной возвышенности. Вокруг этих сооружений концентрировалось максимальное количество обломков античной кровельной черепицы горгиппийского (?) производства с клеймом “EYMHAOY”. Находки угольков хвойных пород7 в заполнении помещений свидетельствует об использовании древесины хвойных пород при сооружении перекрытий.

О существовании других жилых сооружений данных недостаточно. Наличие многочисленных обрывков кладок стен объясняется сложностью внутренней планировки и неоднократными перестройками (рис. 2,1а). Монетные находки (рис. 2,16) и фрагменты светлоглиняных амфор позволяют предположить, что некоторые элементы комплекса продолжают бытовать до раннеримского времени. Часть сооружений античного времени были уничтожены при строительстве оборонительных сооружений в эпоху Средневековья, в частности при рытье рва, судя по находкам керамической посуды Х-ХШ вв.8

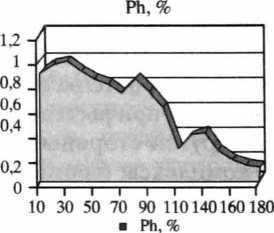

С другой стороны, керамический, палеозоологический и карпологические комплексы (состав, насыщенность), а также содержание валового фосфора в культурном слое свидетельствует о невысокой интенсивности жизнедеятельности, что, наряду с отсутствием необходимых в осенне-зимний период очагов, говорит о сезонном использовании этого комплекса.

Максимальный % Ph в культурных слоях Раевского г-ща

■ СВ, постройка ■ СЗ, застройка а ЮВ, жилище ° ЮЗ, шурф

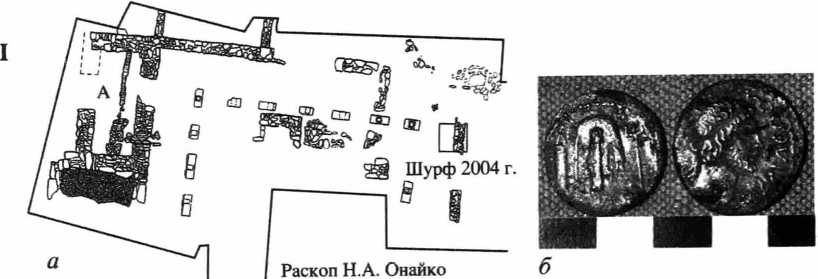

Рис. 2. Исследования на Раевском городище

I - план эллинистической застройки в северо-западной части городища; II - северо-восточная часть городища- а - фрагмент внешней стены и контрфорса здания раннеримского времени; б - содержание культурных остатков в культурном слое на раскопе; в - содержание валового фосфора; Ш - содержание валового фосфора в культурных слоях городища

Артефакты

Единственный хозяйственный комплекс изучен в южной части раскопанной площади. Он включает небольшую каменную выгородку; керамическую, из крупных фрагментов амфор, и каменную, из тонких плиток песчаника, вымостки; обожженный и расколотый курант; развал толстостенного сосуда (пифоса), а также скопление многочисленных фрагментов печной обмазки.

В 2005 г. в северо-восточном углу Раевского городища была предпринята попытка локализовать открытое В.И. Сизовым в 1885-1886 гг. трехкамерное сооружение с мощными каменными стенами (Сизов, 1889. С. 114), являвшееся, по мнению Н.А. Онайко, остатками здания-башни (рис. 3, П), которое входило в систему боспорской сигнально-сторожевой системы раннеримского времени в этом регионе (Онайко, Дмитриев, 1982. С. 121).

Проведенная геодезическая съемка этой части городища не выявила следов старого раскопа. Часть внешней, южной стены монументального здания обнаружена в одном из заложенных в этой части городища раскопе. С напольной стороны у основания стены были возведены мощные контрфорсы из вертикально установленных крупных блоков песчаника (рис. 2, Па). Прочность конструкции обеспечивалась блоками, которые уложены горизонтально, впереплет с вертикальными. Контрфорсы были призваны воспрепятствовать сползанию вниз по склону9 и разрушению тяжелых стен монументальной постройки.

В 12 м к юго-востоку обнаружено основание каменной двухлицевой кладки шириной около 1,8 м (раскоп 2), имеющей направление 3-В и сохранившейся на высоту 1-2 ряда.

Совершенно иные характеристики имеет культурный слой в этой части городища: при довольно незначительных объемах бытового мусора здесь зафиксирован самый высокий из выявленных в культурных слоях городища уровень содержания валового фосфора (рис. 2, Ш). О длительном пребывании здесь населения говорит и плотность распространения разновременных глубоких (более 1,5 м) хозяйственных ям10.

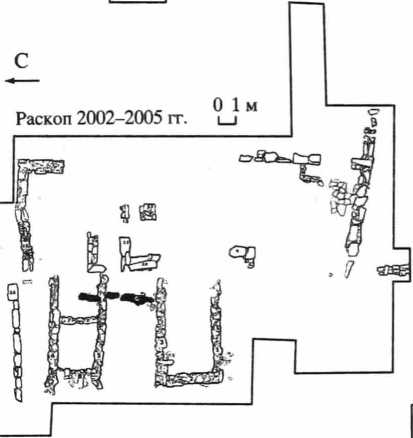

Отметим, что различные составляющие вышеупомянутой боспорской сигнально-сторожевой системы раннеримского времени изучаются практически каждый полевой сезон. Эти работы свидетельствуют о масштабности комплекса мероприятий, осуществленных боспорянами в I в. до н.э. для укрепления своих позиций в этом регионе. В настоящий момент в исследуемом регионе мы располагаем данными о четырнадцати поселениях этого типа (рис. 3, I). Не исключено, в частности, что в это время подобная башня-усадьба находилась на мысу в Андреевской щели.

Помимо сооружения в северо-восточной части Раевского городища в 2004-2005 гг. исследовались еще два объекта, связанные с этим историческим феноменом. Один из них - поселение Дубки было открыто А.В. Дмитриевым. В его основе - двухкамерная башня-усадьба. В 70-80-е годы XX в.

Рис. 3.1 - укрепленные башни усадьбы юго-восточной периферии Боспора

1 - Цемдолинская; 2 - Владимировская; 3 - Цемесская роща; 4 - Гудзева гора; 5 - Сапун; 6 - Южная Озерейка; 7 - Лиманчик; Л - Натухаевская; 9 - Козлятник; 10 - Дубки; 11 - Раевское городище; 12 - Ра-евское поселение 12; 13 - Пивни; 14 - Широкая балка; 75 - Новороссийск. II - план Цемдолинской башни; III - поселение Дубки: о - каменные кладки усадьбы; б - панцирные пластины из кулыурного слоя; ГУ - боспорская монета конца I в. до н.э. (пос. РП-12).

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 222. 2008 г. юго-восточная часть башни была разобрана местными жителями. К сожалению, процесс разрушения продолжается и в настоящее время: в 2004 г. на поселении была обнаружена грабительская воронка размерами 4 х 5 м.

В 2005 г. были начаты систематические раскопки памятника, прослежены кладки стен двухкамерного здания. Стена 1 (внешняя), толщиной около 1,8 м, сохранилась на высоту 1,4 м. Она сооружена из тонких плит песчаника светло-серого цвета, сложенных впереплет. Крупные блоки (размерами около 0,4 х 0,9 м) были уложены в основание стен. Стена 2 - перегородка между двумя помещениями (восточным и западным) - менее мощная, около 1,5 м. Она сохранилась на высоту около 0,5 м. В заполнении западного помещения обнаружены крупные бронзовые (панцирные?) пластины (рис. 3, Шб).

Другой объект (поселение Раевское 12) расположен в 5 км к западу от Раевского городища, на небольшом мысу, образованном высоким южным склоном берега реки Маскага и склоном впадающего в нее с юга водотока. Ландшафтные особенности позволяли контролировать пространства на севере - практически до самой Горгиппии (Анапы), на востоке - течение реки Маскага до Раевского городища.

Памятник значительно пострадал в новейшее время, поэтому реконструкция первоначального рельефа затруднительна. Обилие крупных камней песчаника свидетельствует о существовании здесь большой каменной постройки, которая, исходя из ландшафтных особенностей и хронологии находок из заложенного здесь небольшого раскопа11, могла представлять собой сторожевую башню-усадьбу типа открытых в Цемесской долине (рис. 3, П).

Таким образом, выявлены свидетельства длительного пребывания боспорян (приемы хозяйствования, домостроительства и фортификации). Наиболее развитая и обширная система боспорского присутствия в периферийных районах азиатского Боспора складывается на рубеже эр.

Список литературы Новое в изучении периферийных районов азиатского Боспора

- Алексеева Е.М., 1997. Античный город Горгиппия. М.

- Анохин В.А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев.

- Анфимов Н.В., 1937. Отчет по обследованию низовья реки Кубани//Архив ИИМК. Ф.2. оп.1. №190.

- Анфимов Н.В., 1941. Новые данные к истории Азиатского Боспора (Семибратнее городище)//CA. VII.

- Анфимов Н.В., 1947. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1947 г., проведенных по открытому листу №73//Архив ИА. Ф. Р-1. №177.

- Анфимов Н.В., 1951. Раскопки Семибратнего городища//КСИИМК. XXXVII.

- Захаров Н.А., 1929. Вновь найденная каменная плита со знаком из района кубанских плавен//Записки Северо-Кавказского Краевого общества археологии, истории и этнографии. Кн.1. (т.III). Вып.5-6. Ростов-на-Дону.

- Захаров Н.А., 1937. Пограничное укрепление Боспорского государства на Северном Кавказе и Краснобатарейное городище//СА. II. М.-Л.

- Каменецкий И.С., 1987

- Каменецкий И.С., 2001. У границ азиатского Боспора//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып.1. Краснодар.

- Лунин Б.В., 1941. Материалы к описанию некоторых неопубликованных древних монетных находок на территории Дона и Кубани//Ученые записки Ростовского финансово-экономического института. I. Ростов-на-Дону.

- Новичихин А.М., 1994. Раскопки античного поселения в Андреевской щели близ Анапы//Боспорский сборник. 4. М.

- Онайко Н.А., Дмитриев А.В., 1982. Сторожевые посты в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально-экономической и политической истории юго-восточной окраины Боспора на рубеже н.э.//ВДИ. 2.

- Сизов В.И., 1889. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии//МАК. II.

- Фелицын Е.Д., 1899. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубанской области//Кубанский сборник. V. Екатеринодар.

- Фролова Н.А., 1997. Монетное дело Боспора. Часть I-2. 1997.

- Шелов Д.Б., 1956. Монетное дело Боспора. М.

- Шилов В.П., 1950. О расселении меотских племен//СА. XIV.