Новороссийско-таманская операция советских войск и финал битвы за Кавказ 1942-1943 годов: замысел, ход, итоги

Автор: Киселев И.В.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Человек и время

Статья в выпуске: 4 (36), 2023 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматриваются основные события и результаты завершающего этапа битвы за Кавказ в 1943 г. С 10 сентября по 9 октября советские войска провели Новороссийско-Таманскую наступательную операцию, которая завершилась ликвидацией Кубанского плацдарма немцев. У отечественных и зарубежных исследователей сформировались разные взгляды на итоги этого сражения. Поэтому разрешение сложившихся противоречий и определение результатов последних боев на Кубани стало целью исследования. Источниками для него послужили статистические материалы, советские и немецкие оперативные документы, воспоминания и дневники участников боев. Автору удалось проанализировать планы и соотношение сил, рассмотреть ключевые события Новороссийско-Таманской операции, сопоставить потери Красной армии и вермахта, установить результаты советского наступления и эвакуации немецко-румынских войск в Крым

Великая отечественная война, битва за кавказ, кубанский плацдарм, северо-кавказский фронт, черноморский флот, 17-я немецкая армия

Короткий адрес: https://sciup.org/170205540

IDR: 170205540 | УДК: [355.422+355.433]:355.48(470.6) | DOI: 10.36343/SB.2023.36.4.010

Текст научной статьи Новороссийско-таманская операция советских войск и финал битвы за Кавказ 1942-1943 годов: замысел, ход, итоги

Перелом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был достигнут Красной армией в сражениях на южном участке советско-германского фронта. Заметное место среди них занимает битва за Кавказ. Она стала одним из самых масштабных и продолжительных сражений всей Второй мировой войны. Не случайно в 2020 г. дата окончания боев на

Северном Кавказе — 9 октября 1943 г.— внесена в перечень Дней воинской славы России как «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ». 80-летию этого сражения были посвящены научные конференции и памятные мероприятия в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Тем не менее в отечественной и зарубежной историографии сложились разные оценки результатов Новороссийско-Таманской наступательной операции советских войск, которой, собственно, и завершилась борьба за Северный Кавказ.

В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 9 октября 1943 г. итогом сражений на Кавказе был назван «разгром таманской группировки противника» [17, с. 57]. В дальнейшем этот тезис повторялся как в многотомных трудах по истории Великой Отечественной войны, так и в книгах А. С. Завьялова и Т. Е. Калядина [10, с. 208], А. А. Гречко [7, с. 443], Х. М. Ибрагимбейли [11, с. 270]. Между тем в советских изданиях, предназначенных для служебного пользования, результатом Новороссийско-Таманской наступательной операции признавалось очищение Таманского полуострова от немцев и ликвидация их Кубанского плацдарма, но о разгроме противника речи не шло [15, с. 420]. Участники тех событий, С. Г. Горшков [9, с. 222] и Г. А. Пшеня-ник [18, с. 356], придерживались мнения, что немцам был нанесен серьезный урон, но основную часть своих сил они эвакуировали. Аналогичная оценка итогам боев за Тамань в сентябре — октябре 1943 г. дается в монографиях коллектива Южного научного центра РАН [5, с. 190] и С. В. Януша [34, с. 700–701]. Тем не менее в новейшем фундаментальном издании «Великая Отечественная война 1941– 1945 годов» со ссылкой на боевое донесение командования Северо-Кавказского фронта от 9 октября 1943 г. вновь подчеркивается, что советские войска «разгромили 10 немецких и румынских дивизий и четырем нанесли тяжелый урон» [2, с. 347].

В зарубежной историографии сформировался совершенно иной взгляд на завершение битвы за Кавказ. Ее участники, военнослужащие вермахта Р. Конрад [40, s. 60], В. Пиккерт [16, с. 65] и В. Тике [23, с. 436], писали о плано- мерном отходе и эвакуации германских войск с минимальными потерями и в условиях подавляющего превосходства советских войск. Современные германские историки также подчеркивают тот факт, что с Таманского полуострова удалось вывести не только личный состав, но и боевую технику, боеприпасы, снаряжение [39, p. 452]. Мнение об успешной эвакуации Кубанского плацдарма разделяет и американский историк Р. Форзик, вместе с тем отмечая запоздалость этого решения [37, p. 90]. К выводу о благополучном исходе отступления немецко-румынских войск с Тамани пришел в своей магистерской работе Д. Гелбрейт [38, p. 44–45].

Все сказанное указывает на принципиальные противоречия в оценке событий завершающего периода битвы за Кавказ. Их разрешение и определение реальных результатов Новороссийско-Таманской наступательной операции 10 сентября — 9 октября 1943 г. и есть цель данной статьи. Для этого потребуется изучение состава сил и планов сторон, анализ различных аспектов боевых действий и всесторонняя оценка итогов освобождения Таманского полуострова в 1943 г.

Достижение цели исследования потребовало обращения к широкому спектру источников. Основными стали советские и немецкие оперативные документы: журналы боевых действий, сводки, отчеты и т. д. Среди них особый интерес представляют статистические материалы по учету и потерям личного состава и боевой техники. Это документы Красной армии из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а также оцифрованные материалы вермахта из Федерального военного архива Германии (Bundesarchiv-Militararchiv) и Национального управления архивов и документации США (National Archives and Records Administration). Наряду с ними привлекались источники личного происхождения: мемуары и дневниковые записи участников боев за Таманский полуостров.

Методологической основой исследования стали историко-статистический и сравнительно-исторический методы. Они позволили проанализировать и обобщить данные о составе и потерях войск, сопоста- вить планы и действия Красной армии и вермахта во время Новороссийско-Таманской наступательной операции.

Начало освобождению Северного Кавказа зимой 1942–1943 гг. положило наступление на юге России Красной армии. Ее победы под Сталинградом и на Среднем Дону заставили германское командование отвести основную часть своих сил с Кубани и Ставрополья. Тем не менее, по решению А. Гитлера, немецкая группа армий «А» сохранила в своих руках Кубанский плацдарм — пространство Таманского полуострова к западу от линии Темрюк — Крымская — Новороссийск. В весенне-летнюю кампанию 1943 г. советский Северо-Кавказский фронт предпринял несколько попыток ликвидировать вражеский плацдарм. К сожалению, единственным заметным достижением советских войск стало взятие Крымской.

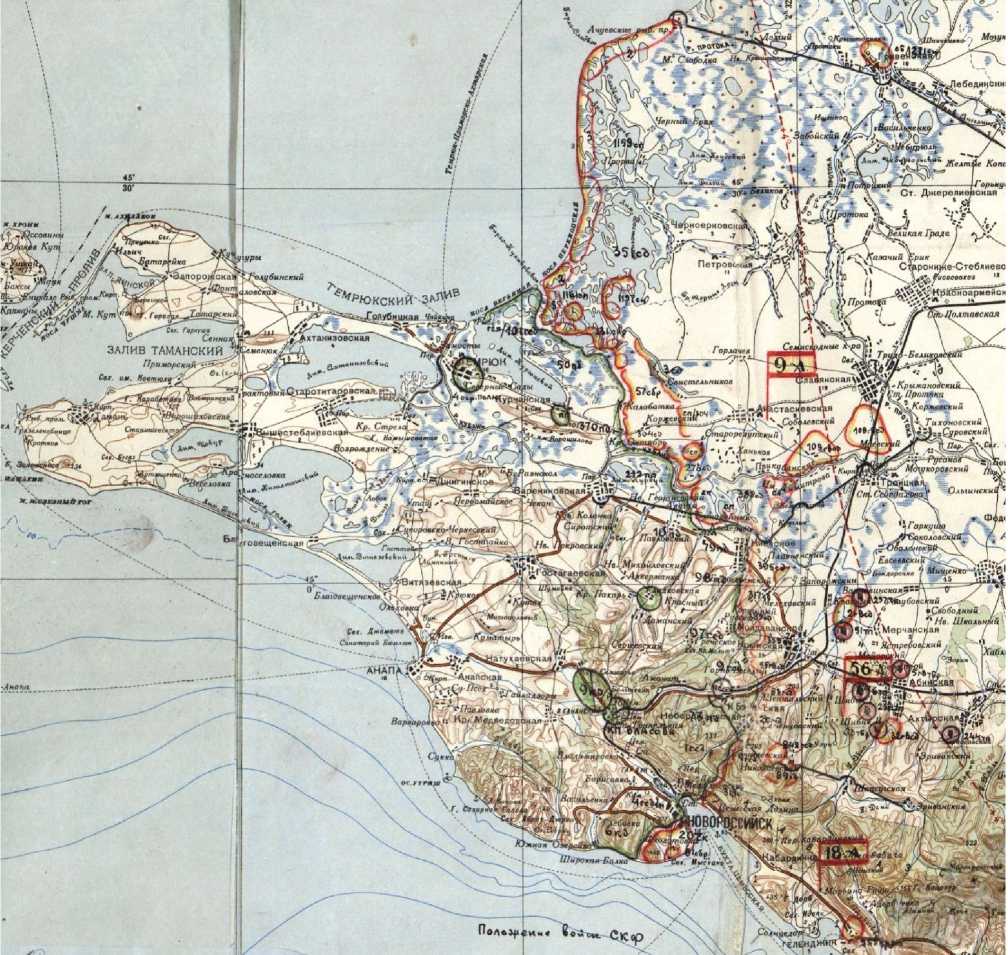

13 августа Генеральный штаб Красной армии передал командованию СевероКавказского фронта указания И. В. Сталина о прекращении активных действий для приведения войск в порядок и подготовки последующего наступления [20, с. 257]. В своей директиве от 22 августа Ставка ВГК вновь потребовала от командующего войсками фронта генерал-полковника И. Е. Петрова перейти к обороне, пополнить войска за счет собственных ресурсов и вместе с тем готовить их к новой наступательной операции [19, с. 194]. Ее варианты прорабатывались, поэтому уже 26 августа план операции был представлен Ставке ВГК. Цель наступления — «разгромить в районе Нижней Кубани и Таманского полуострова войска 17 А[рмии] пр[отивни]ка и освободить занятую врагом территорию» [26, л. 86]. Исходя из неудачного опыта нескольких операций на центральном участке фронта, возник замысел прорыва немецких позиций в районе Новороссийска силами 18-й армии. И только вслед за этим должно было развернуться наступление 56-й армии на центральном направлении. Занимавшей северный участок фронта 9-й армии отводилась вспомогательная роль. Тем самым планировалось обойти с юга основной рубеж обороны противника с последующим окружением его сил в центре (Рис. 1).

Доводом в пользу такого варианта стала идея привлечь флот для артиллерийской поддержки сухопутных войск и проведения морских десантов. В частности, существовали планы по высадке стрелкового корпуса в районе Анапы. Но в ответ на соответствующие указания генерал-полковника И. Е. Петрова командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. А. Владимирский дал понять, что количество и состояние боевых кораблей и транспортных судов не позволяют провести масштабную десантную операцию в глубине обороны противника. В этом вопросе Л. А. Владимирский получил поддержку народного комиссара военно-морского флота Н. Г. Кузнецова, в тот момент находившегося на Кавказе. Черноморский флот оказался готов предоставить только катера и другие малые плавсредства. Поэтому было принято решение высадить морской десант численностью около 6 тыс. человек прямо в новороссийском порту.

Состав группировки советских войск к началу наступления представлен в таблице 1 [3, с. 174].

Таблица 1

Численный состав войск Северо-Кавказского фронта к началу Новороссийско-Таманской наступательной операции

Table 1

The nuтber of troops of the North Caucasus Front at the beginning of the Novorossiysk-Taтan offensive operation

|

Силы и средства |

9-я армия |

56-я армия |

18-я армия |

Части фронта |

Всего |

|

Личный состав |

53 613 |

89 599 |

59 272 |

134 694 |

337 178 |

|

Орудия и минометы |

1 361 |

1 890 |

1 409 |

1 672 |

6 332 |

|

Танки и САУ |

– |

90 |

40 |

184 |

314 |

|

Автомашины и тягачи |

1 748 |

3 295 |

2 022 |

12 843 |

19 908 |

|

Лошади |

8 296 |

8 382 |

6 589 |

5 932 |

29 199 |

Данные таблицы указывают на то, что наибольшими силами и средствами располагала 56-я армия. Основная масса фронто-

Рис. 1. Положение войск Северо-Кавказского фронта к концу августа 1943 г. Фрагмент советской карты

Fig. 1. Position of the troops of the North Caucasus Front by the end of August 1943. Fragment of a Soviet map

вых резервов так же находилась в ее полосе. Такое положение сложилось со времени попыток прорвать центральный участок немецкой обороны в мае — июне 1943 г., но совершенно не соответствовало замыслу нанести первый удар с юга войсками 18-й армии.

Парадоксальным выглядит тот факт, что подготовка к наступлению сопровождалась не усилением, а ослаблением Северо-Кавказского фронта. В конце августа 1943 г. из его состава по распоряжению Ставки ВГК убыли семь дивизий 9-го и 10-го стрелковых корпусов. Вслед за этим, согласно указаниям Генерального штаба, в распоряжение Южного фронта 5–9 сентября были отправлены 10-й гвардейский стрелковый корпус в составе двух дивизий и 77-я стрелковая дивизия. Общая численность этих соединений — почти 60 тыс. человек. Наконец, 5 сентября из Генерального штаба пришло распоряжение — в пятидневный срок отправить в резерв Ставки ВГК управление 58-й армии с частями усиления и обеспечения [25, л. 39, 86, 195].

Бронетанковые войска фронта состояли всего из двух бригад, нескольких полков и батальонов. Они вполне обеспечивали непосредственную поддержку пехоты. Но для развития успеха и продвижения в глубине обороны противника после ее прорыва необходимо более крупное соединение. Отметим, что в этом отношении Северо-Кавказский фронт уступал любому фронтовому объединению Красной армии, участвовавшему в наступательных операциях осенью 1943 г. Отчасти решить эту проблему могло создание фронтовой подвижной группы. В нее вошли 5-я гвардейская и 63-я танковая бригады, усиленные 55-й гвардейской стрелковой дивизией и самоходной артиллерией.

Основу советских войск на Кубани составляли стрелковые дивизии и бригады. Представитель Генерального штаба подполковник Д. И. Лебедев оставил в своем отчете нелестный отзыв об их боеспособности: «Войска Северо-Кавказского фронта в силу систематических наступательных действий к первым числам сентября 1943 г. были в значительной степени истощены. Только две дивизии имели общую численность 7–8 тыс., остальные, в среднем, 5 тыс. человек. Обученность пехоты, поступающей на пополнение, была низкая» [31, л. 19].

И все же отметим, что личный состав подразделений Северо-Кавказского фронта сражался на Кубани по полгода и более, поэтому он был прекрасно знаком с местными условиями. Конечно, длительные позиционные бои без очевидного результата не дали столь необходимого опыта проведения наступательной операции. Но ее ожидали в войсках, и в определенной степени эти настроения передают дневниковые записи двух офицеров Красной армии. Старший лейтенант В. Г. Морозов, за плечами которого были полгода позиционных боев на Малой земле, 5 сентября в своей записной книжке обозначил ожидание грядущих событий короткой фразой: «ну теперь наступ[ать]» [33, с. 271]. Еще более красноречиво выразился 6 сентября переводчик старший лейтенант В. И. Стеженский: «Уже четыре месяца топчемся на одном месте. А на других фронтах фрица бьют». Но уже спустя три дня, узнав о продвижении советских вой- ск в Донбассе, он так же выразил надежду на перемены: «Теперь и здесь фриц скоро начнет драпать, а мы будем наступать ему на хвост. Надеюсь, что будет успех» [22, с. 129].

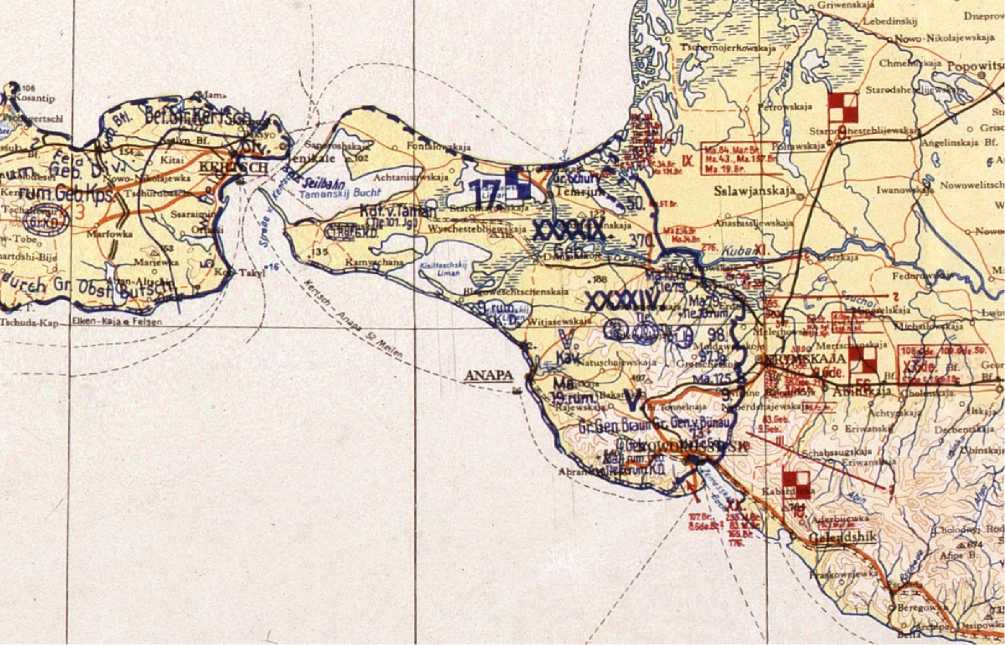

В период освобождения Северного Кавказа советским войскам противостояла группа армий «А» во главе с генерал-фельдмаршалом Э. Клейстом. К сентябрю 1943 г. на Кубанском плацдарме находилась группировка в составе десяти немецких и пяти румынских дивизий, объединенных под командованием 17-й армии генерал-полковника Э. Йенеке. Отечественные оценки ее численности разнятся в пределах от 270 до 440 тыс. человек. Первая цифра представляется более точной, так как она соответствует данным о 250,5 тыс. солдат и офицеров, которые находились на довольствии в 17-й армии к концу августа 1943 г. Порядка 40 тыс. человек из них составляли румынские военнослужащие [41, fr. 8360539]. Бронетанковые части противника располагали на Кубани 59 немецкими штурмовыми орудиями и 27 легкими румынскими танками [40, fr. 7202365]. Артиллерия 17-й армии насчитывала около 2,8 тыс. орудий и минометов [3, с. 179] (Рис. 2).

Среди немецких офицеров и солдат дальнейшее пребывание на Тамани вызывало все большие сомнения, особенно после Курской битвы. Эти настроения прекрасно иллюстрирует история боевого пути 98-й пехотной дивизии: «В войсковых частях ходят самые мрачные прогнозы. И этому есть основания. Сталинград маячит перед глазами страшным призраком. В начале сентября поползли слухи о возможном отводе с Кубанского плацдарма обратно в Крым. На передовой вздохнули с облегчением, пусть это всего лишь и слухи» [6, с. 234–235].

Отдельно стоит сказать о соотношении сил в воздухе. Советская 4-я воздушная армия располагала 599 боевыми самолетами. ВВС Черноморского флота насчитывали 450 машин, основная часть которых привлекалась к действиям на Таманском направлении [18, с. 342]. Особенность их состава заключалась в том, что около 40% самолетов фронтовой и 50% флотской авиации относились к числу истребителей. Штурмовики и бомбардировщики составляли менее 60% сил 4-й воздуш-

Рис. 2. Положение войск 17-й армии к концу августа 1943 г. Фрагмент немецкой карты

Fig. 2. Position of the troops of the 17th Army by the end of August 1943. Fragment of a German map

ной армии и около 30% ВВС Черноморского флота, причем преобладала штурмовая и ночная бомбардировочная авиация. Недостаток полноценных бомбардировщиков ограничивал ударные возможности и дальность действия советской авиации.

По сравнению с теми силами, что были вовлечены в воздушное сражение на Кубани в апреле — июне 1943 г., численность советской авиации сократилась. Но господство в воздухе все равно осталось, ведь за все время Новороссийско-Таманской операции немцы задействовали не более 300 самолетов. В послевоенном обзоре действий командир авиакорпуса генерал-лейтенант К. Ангерштейн подчеркивал недостаток имевшихся в его распоряжении сил. Для действий на Кубанском плацдарме были выделены одна группа истребителей, включавшая хорватскую и словацкую эскадрильи, и одна группа румынских пикирующих бомбардировщиков, а также несколько подразделений разведывательной авиации. Аэродромная сеть противника на

Тамани имела всего лишь четыре взлетных полосы, отчасти это компенсировалось близостью крымских аэродромов [35, p. 10–11].

Таким образом, в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции Красная армия имела почти четырехкратное превосходство в бронетехнике и более чем двукратное — в артиллерии, ее авиация полностью господствовала в небе. И только численность личного состава советских войск лишь на 25– 30% превышала количество солдат и офицеров 17-й армии противника.

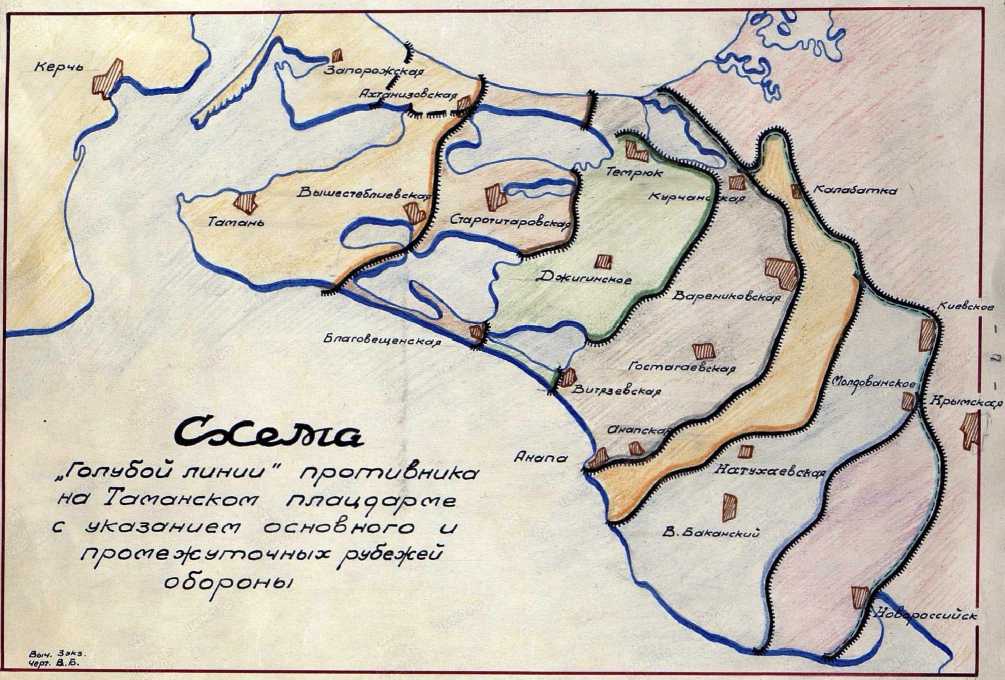

При таком соотношении сил прорыв подготовленной немецкой обороны представляется возможным, хотя и непростым делом. Она пролегала по пересеченной местности и представляла собой целую систему укреплений, получивших известность как «Голубая линия». Ее северный 70-километровый участок располагался в нижнем течении р. Кубань, среди многочисленных плавней и лиманов. Здесь плотность огневых точек, проволочных заграждений и минных полей была наимень-

Рис. 3. Основной и промежуточные рубежи «Голубой линии». Советская схема

Fig. 3. The main and intermediate lines of the “Blue Line”. A Soviet scheme

шей, однако это в избытке компенсировалось водными преградами. Наиболее укрепленным являлся центральный отрезок «Голубой линии», протяженностью более 30 км. Несколько слабее оборудован южный фланг немецкой обороны, но он проходил через городскую черту Новороссийска и горно-лесную местность, что само по себе затрудняло его прорыв [1, с. 117].

В 5–15 км от передовой противник оборудовал вторую линию обороны. За нею был намечен еще целый ряд промежуточных рубежей, но их строительство завершено не было. Здесь наиболее серьезным препятствием для наступления могла стать пойма р. Старая Кубань. География центральной части Таманского полуострова благоприятствовала ведению оборонительных боев и поэтапному отходу немецко-румынских войск на запад. Расположенные здесь Ахтанизовкий и Кизилташский лиманы формировали три естественных дефиле, через которые пролегали пути сообще- ния между фронтом и Керченским проливом. В этих районах германское командование так же подготовило несколько промежуточных рубежей (Рис. 3).

При всей масштабности укреплений противника на подступах к Тамани их сравнение с такими известными оборонительными рубежами, как линии Мажино или Маннергейма, представляется некорректным, хотя именно такие параллели проводятся в отечественной литературе. «Голубая линия» представляла собой систему полевых укреплений с многочисленными траншеями, минными полями, противотанковыми рвами и проволочными заграждениями. Практически все доты и дзоты имели пулеметное вооружение, тогда как артиллерия располагала преимущественно открытыми огневыми точками. Исключением стал только район Новороссийска, где противник закрепился в капитальных городских строениях и промышленной зоне, широко используя местный цемент для создания бетонных сооружений [29, л. 18–19].

Подготовленная оборона и силы, сопоставимые с теми, что имелись у Красной армии, позволили немцам удерживать Кубанский плацдарм до начала осени 1943 г. Но в это время в планах противника также произошли изменения. После поражения на Курской дуге о новом наступлении вермахта на Кавказ не могло быть и речи. Кубанский плацдарм утратил свое значение для немцев, все усилия им требовалось сосредоточить на обороне Крымского полуострова. Но командование сухопутными войсками медлило с принятием этого решения. В конце августа — начале сентября 1943 г. советские войска завершили освобождение Донбасса и стали продвигаться к Перекопскому перешейку с севера. Возникла реальная угроза окружения и разгрома в Крыму и на Тамани всей группы армий «А». 4 сентября ее командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст получил указание начать переброску сил 17-й армии с кавказского берега в Крым, уничтожив и заминировав все, что только возможно. Соответствующий приказ А. Гитлера на этот счет гласил: «Противнику должна достаться на длительное время полностью не пригодная для использования и жилья пустыня, где на протяжении месяцев будут взрываться мины» [21, с. 527]. В связи с успехами Красной армии в Донбассе противник ожидал скорого перехода советских войск в наступление на Тамани — такое мнение высказывалось в «Обзоре намерений противника на восточном фронте Германии» от 5 сентября 1943 г., подготовленном отделом армии Востока германской разведки [36, op 5].

К этому времени командующий 17-й армией генерал-полковник Э. Йенеке уже имел приказ Э. Клейста о подготовке эвакуации войск с Таманского полуострова. Было разработано два варианта под кодовыми наименованиями «Кримхильда» и «Брунгильда». Первый план рассчитывался на 10–12 недель и предполагал вывоз не только военнослужащих, но и всего трудоспособного гражданского населения, а также многочисленного имущества. Но успехи Красной армии заставили немецкое командование 8 сентября остановиться на втором варианте эвакуации и сокра- тить ее время до 6–7 недель. Необходимость в скорейшей отправке войск на юг Украины оказалась столь велика, что уже 8–9 сентября первое немецкое соединение, 125-я пехотная дивизия, покинула Кубань не только морем, но и по воздуху [42, fr. 7202357–7202358].

Перемещение сил противника не стало секретом для командования СевероКавказского фронта. Советская разведка установила, что «противник, начав эвакуировать части армейского усиления и армейские тыловые учреждения с Таманского полуострова в Крым, одновременно подготавливает все виды транспортных средств для последующей эвакуации живой силы и техники с Таманского полуострова в Крым» [24, л. 74].

Днем начала советского наступления стало 10 сентября, когда 18-я армия и Новороссийская военно-морская база нанесли комбинированный удар с моря и суши по Новороссийску. Десантники закрепились на берегу, но сокрушить немецкую оборону не сумели. Поэтому генерал-полковник И. Е. Петров ввел в бой за Новороссийск фронтовую подвижную группу. В результате 13–15 сентября подразделениям 18-й армии удалось соединиться с десантниками и занять северо-восточную часть города. Одновременно 14 сентября началось наступление в полосе 9-й и 56-й армий, но продвинуться вперед они не сумели.

Неблагоприятное для немцев развитие событий заставило генерал-фельдмаршала Э. Клейста перенести на пять дней отход 17-й армии с основной оборонительной позиции. Первоначально он планировался на 20 сентября, но уже на исходе суток 15 сентября подразделения 5-го и 44-го армейских корпусов покинули передовую. На следующий день Новороссийск был освобожден войсками 18-й армии. К сожалению, в течение ночи советской разведке не удалось установить этот факт, в оперативных сводках Северо-Кавказского фронта и его армий по-прежнему сообщалось об упорном сопротивлении противника на основной линии обороны. Только утром 16 сентября силы 18-й и 56-й армий развернули преследование отступающих немецко-румынских частей. Такое развитие событий 17 сентября отметил и упоминавшийся выше В. И. Стежен-ский: «Фриц отходит не под нашим давлени- ем, а сам. Продвинулись мы километров на 20» [22, с. 131].

То, что противник поэтапно отводил свои дивизии к Керченскому проливу, понимали не только на передовой, но и в штабе Северо-Кавказского фронта. В середине дня 16 сентября командующий фронтом приказал «с переходом на параллельное преследование, упредить пр[отивни]ка выходом на рубеж р. р. КУБАНЬ и СТАРАЯ КУБАНЬ, отрезая пути отхода главных сил пр[отивни]ка к портам ТАМАНЬ». Генерал-полковник И. Е. Петров «требовал от Командармов, командиров корпусов и дивизий — выброской подвижных средств преследования, энергичными и дерзкими действиями всех родов войск — не допустить отхода Таманской группировки в Крым, уничтожать и пленять его живую силу и технику на путях отхода» [29, л. 18–19].

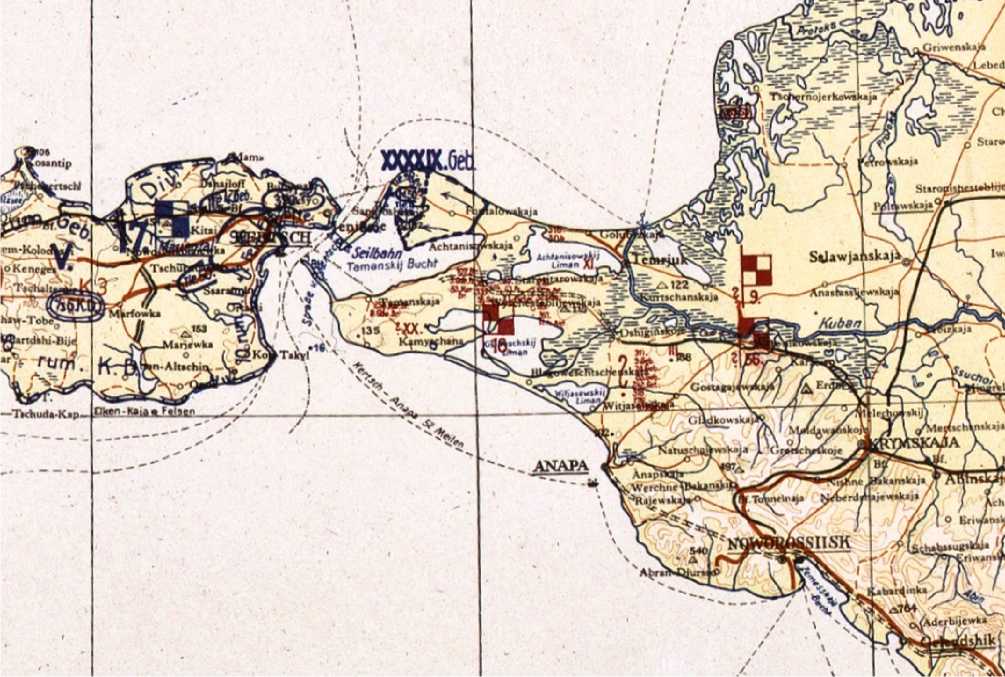

К сожалению, нарушить порядок отступления немецко-румынских войск не удалось. Они последовательно оставляли один рубеж за другим, используя в качестве прикрытия пехотные батальоны или полки, усиленные артиллерией и саперами. Боеприпасы ими не экономились, дороги и подступы к опорным пунктам густо минировались. В отдельные дни, например 17 и 20 сентября, советские войска практически не продвигались вперед (Рис. 4).

В директиве № 0651/оп от 21 сентября 1943 г. командование фронта еще раз подчеркнуло: «Задача войск Северо-Кавказского Фронта — сосредоточенными и стремительными ударами по основным направлениям армий нанести поражение врагу, уничтожить его живую силу, захватить боевую технику и вооружение». От войск требовалось «действовать решительно и дерзко, стремительно двигаться вперед по заданным направлениям, не считаясь с потерями, усталостью личного состава, с отставанием обозов, средств усиления» [14].

В этой же директиве были отданы распоряжения о подготовке морских десантов в районе Голубицкой и Благовещенской, на северном и южном флангах обороны противника. Их целью стали пути отступления немцев

Рис. 4. Положение войск 17-й армии на 22 сентября 1943 г. Фрагмент немецкой карты

Fig. 4. Position of the 17th Army troops on September 22, 1943. Fragment of a German map

вдоль черноморского и азовского побережья. В ночь на 25 сентября катера Азовской военной флотилии высадили около 700 человек в окрестностях Голубицкой и Чайкино. На короткое время они даже нарушили движение по дороге из Темрюка, но к исходу дня десантники оказались рассеяны кратно превосходящими силами 50-й пехотной дивизии противника, большинство из них погибло. Проведенная 25–26 сентября Черноморским флотом десантная операция на участке побережья Благовещенская — озеро Соленое прошла более успешно. Силам десанта общей численностью почти 8,5 тыс. человек удалось перекрыть Бу-газскую косу. Решение последующей задачи — прорыв к Тамани — затянулось до 3 октября из-за тяжелых боев с частями 4-й горной дивизии немцев.

Высадка советских морских десантов не нарушила планов противника по отходу на запад. Не сумели отсечь противника от Керченского пролива наступающие авангарды 18-й и 56-й армии. К 26 сентября силы 17-й армии отошли на так называемую «Малую голову гота» — западную оконечность Таманского полуострова. Командование армии перебралось в Крым, как и основная масса войск противника — пять немецких и четыре румынские дивизии, а также многочисленные части усиления. Оставшиеся на таманском берегу пять немецких и одна румынская дивизии перешли в подчинение штаба 49-го горного корпуса генерала Р. Конрада. Они насчитывали порядка 65 тыс. солдат и офицеров при 900 орудиях всех калибров. Противник мог рассчитывать на поддержку тяжелой артиллерии крымского берега.

27 сентября части 9-й армии освободили Темрюк. В последующие дни войска СевероКавказского фронта без существенных результатов продолжали атаки на немецкие позиции, подтягивали к передовой отставшую артиллерию и тылы. Только в ночь на 2 октября советское наступление возобновилось с новой силой. Подразделения 18-й армии с юга и основные силы 56-й армии с востока продолжили сжимать плацдарм противника. Части двух немецких дивизий — 4-й горной и 97-й егерской — последовательно оставили несколько промежуточных рубежей и в ночь на 9 октября покинули косу Чушку, завершив эвакуацию в Крым (Рис. 5).

Подполковник Н. В. Резников, один из представителей Генерального штаба на Северо-Кавказском фронте, в своем докладе характеризовал завершающие бои на Таманском полуострове так: «Войска 56 А[рмии], преследуя арьергарды пр[отивни]ка, на них не наседали, обычно дрались с разведкой, а как правило, за пр[отивни]ком следовали от рубежа к рубежу. Наступление на промежуточных рубежах организовывалось слабо и, как правило, успеха не имело. Войска вести преследование и быстро организовывать бой не научены» [32, л. 7]. Участник заключительных боев на Тамани В. И. Стеженский 9 октября записал в своем дневнике. «Фрицы уже в Крыму. Надо сказать, ушли они отсюда исключительно организованно и планомерно, даже пустые гильзы от снарядов увезли с собой. Пленных были единицы» [22, с. 132].

Последние дни боев на Тамани продемонстрировали значение морального фактора и настроя войск. По наблюдениям упомянутого выше подполковника Д. И. Лебедева, «пехота нужного наступательного порыва не имела в силу ее беспрерывных действий и утомления… На последних рубежах пехота своими пассивными действиями как бы выражала, что пр[отивни]к все равно уйдет» [31, л. 37]. Вместе с тем было бы неверно говорить о выжидательных настроениях среди всех солдат и офицеров Северо-Кавказского фронта. Свидетельством тому — приведенные выше записи В. Г. Морозова и В. И. Стеженско-го. На «создание мощного наступательного порыва» была нацелена работа политических органов Северо-Кавказского фронта. Уже по итогам летних боев 1943 г. сложилось понимание того, что агитационно-пропагандистская работа в условиях наступления потребовала иных подходов и приемов, нежели в обороне [30, л. 131–132].

Силой, которая могла помешать планомерной эвакуации немцев, могла стать советская авиация. Действительно, из 10 535 вылетов, выполненных 4-й воздушной армией за время Новороссийско-Таманской операции, 1 870 были нацелены на порты и плавсредства противника. Авиация Черноморского флота

Рис. 5. Положение войск 17-й армии на 7 октября 1943 г. Фрагмент немецкой карты

Fig. 5. Position of the troops of the 17th Army on October 7, 1943. Fragment of a German map

совершила за сентябрь 1943 г. 4 829 самолетовылетов, из которых 709 так же выполнялись для ударов по коммуникациям между Крымом и Таманью [18, с. 356]. Но основная масса этих налетов пришлась на последние числа сентября и начало октября, тогда как первые недели эвакуации 17-й армии проходили без существенных помех. Приоритет был отдан поддержке собственных войск на поле боя и ударам по ближайшему тылу противника. Для борьбы с германскими кораблями и судами требовалось производить мощные авианалеты на большую дальность. Это было по силам только бомбардировщикам, а их доля в составе советских ВВС оставалась незначительной.

Главную опасность для советских летчиков представляла многочисленная зенитная артиллерия немцев. Особенно высокой была ее концентрация вокруг Керченского пролива. Истребители противника, напротив, не проявляли особой активности до конца сентября 1943 г. То же можно сказать и об ударной авиации. Если в первой половине месяца отмечались только разведывательные полеты и единичные бомбовые удары, то в последующем немецкие бомбардировщики стали фиксироваться целыми группами. Действительно, в конце сентября 1943 г. на аэродром Багерово в Крым была переброшена 3-я группа 3-й эскадры пикирующих бомбардировщиков. К. Ангерштейн отметил ее эффективность в борьбе против советских десантов и войск, наступавших на открытых пространствах Таманского полуострова. Возросшая с 21 сентября активность авиации противника отмечена и в документах Красной армии, хотя эффективность ее бомбометания оценивалась невысоко [27, л. 82об]. И все же именно прибывшей группе пикировщиков удалось нанести тяжелый урон советскому флоту буквально за несколько дней до окончания битвы за Кавказ.

Командование Черноморского флота стремилось использовать все возможности для срыва эвакуации противника и после длительного перерыва решилось на отправку к южному берегу Крыма трех эскадренных миноносцев. Их поход 29–30 сентября не имел никакого результата, поэтому вечером 5 октября для поиска немецких плавсредств в районе Ялты и Феодосии вышел отряд в составе лидера «Харьков», эсминцев «Беспощадный» и «Свободный». Однако противник обнаружил советские корабли. В течение дня 6 октября они были потоплены четырьмя последовательными ударами немецких пикировщиков. Гибель сразу трех кораблей такого класса стала большой потерей для Черноморского флота. Другим последствием стал отказ от действий на вражеских морских коммуникациях крейсеров и эскадренных миноносцев вплоть до самого конца войны [13, с. 289–290].

Наряду с эсминцами для борьбы с морскими перевозками немцев привлекались советские торпедные катера. С 16 сентября по 9 октября 1943 г. ими было совершено 9 групповых выходов на Черном море и еще 4 — на Азовском. Только в одном случае они встретили германский конвой, но не решились его атаковать [4, с. 289–290].

Всего за время эвакуации кубанской группировки германский военно-морской флот потерял на минах три самоходных баржи. Еще одна баржа получила повреждения от авианалетов и не восстанавливалась, а другая была потоплена советской подлодкой А-2. Кроме того, на счету советских летчиков оказались два тральщика, один транспорт, три лихтера, буксир и несколько других малотоннажных плавсредств. Авиация оказалась самой эффективной силой в борьбе с немецкими конвоями, но даже она не смогла помешать эвакуации 17-й армии в Крым. Для этого противник задействовал около 240 кораблей и судов различного тоннажа, и понесенные им потери можно оценить как несущественные. Таким образом, советские данные о нанесенном германскому флоту уроне, который оценивался в 165 потопленных и поврежденных плавсредств, оказались значительно завышены.

Безвозвратные потери самой Красной армии в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции в публикациях под редакцией Г. Ф. Кривошеева оценивались в 13 912 солдат и офицеров, а санитарные со- ставили еще 50 323 человека. Черноморский флот и Азовская военная флотилия лишились 1 275 человек. В общей сложности Советские Вооруженные Силы потеряли 65,5 тыс. солдат и офицеров, а также 111 танков и САУ, 70 орудий и минометов, 240 самолетов [8, с. 370]. Иные данные приведены в очерке «Ликвидация Кубанского плацдарма немцев». Его составители указывают на потерю 73 орудий, 38 минометов, 285 танков и 5 САУ. Собственные потери в людях оценивались в 59 297 человек: 12 635 убитых, 1 984 пропавших без вести и 44 678 раненых [29, л. 18–19].

В донесении штаба Северо-Кавказского фронта по итогам боев на Тамани немецкие и румынские потери оценивались в 57 800 солдат и офицеров, «из коих оставлено на поле боя убитыми 16 000 убитыми» [27, л. 92]. В дальнейшем стала фигурировать цифра в 22 тыс. погибших, которая и сейчас широко встречается в отечественной историографии. О количестве пленных остались противоречивые данные. В одном случае сообщается про 1 440, в другом — 2 548 человек [28, л. 78, 86]. Кроме того, советским войскам удалось захватить 32 танка и штурмовых орудия, 337 орудий и 229 минометов, 477 автомашин, другое вооружение и снаряжение. Но выявленные противоречия заставляют усомниться в правильности произведенных подсчетов. Сомнения по этому поводу сразу после окончания боев высказал и представитель Генерального штаба Красной армии на Северо-Кавказском фронте подполковник Д. И. Лебедев [31, л. 36].

По данным отдела учета потерь вермахта с 10 сентября по 10 октября 1943 г. 17-я армия по боевым причинам потеряла 5 103 человека — 1 051 погибшего, 3 806 раненых и 246 пропавших без вести — не считая убыли в подразделениях авиации, войск ПВО и флота [41, fr. 462–468]. В эту статистику также не попали румынские союзники и коллаборационисты. Но, даже беря в расчет все эти факты, трудно объяснить разницу между существующими оценками понесенного 17-й армией урона.

Так или иначе, основной массе войск противника удалось покинуть Таманский полуостров. Об этом говорят данные о переправленных в Крым военнослужащих, технике и грузах. Они широко представлены в отече- ственной и зарубежной историографии, источником для них служит обзор по итогам боев на Кубанском плацдарме, приведенный в журнале боевых действий группы армий «А» [42, fr. 7202743]. Вместе с тем автору удалось обнаружить в отчетных документах 770-го десантносаперного полка информацию о еще более масштабных перевозках в Керченском проливе с 7 сентября по 9 октября 1943 г. [44, fr. 1203]. Их сравнение представлено в таблице 2.

Таблица 2

Личный состав и техника 17-й армии, эвакуированные с Кубани в Крым 7 сентября – 9 октября 1943 г.

Table 2

Personnel and equipтent of the 17th Arтy evacuated froт the Kuban region to Criтea, 7 Septeтber – 9 October 1943

|

личный состав |

автомашины |

лошади |

орудия |

танки и САУ |

|

|

Данные группы армий «А» |

255 980 |

21 230 |

72 899 |

1 815 |

74 |

|

Данные 770го десантносаперного полка |

261 807 |

23 511 |

84 170 |

2 449 |

92 |

Наряду с морским транспортом использовался и воздушный, посредством которого удалось перевезти 15 661 солдата и офицера вермахта. Переправе в Крым значительного объема грузов способствовала работа канатной дороги через Керченский полуостров, запущенной немцами в середине июня 1943 г. Она функционировала до последних дней существования Кубанского плацдарма.

Выявленные автором различия в данных о масштабах немецких морских перевозок невелики. Более существенным остается вопрос о величине потерь войск противника, особенно среди германских союзников и коллаборационистов. Для разрешения этих противоречий потребуются дополнительные исследования.

Суммируя сказанное, остается признать тот факт, что 17-я армия противника сумела избежать разгрома на Кубани и в основной своей части эвакуироваться в Крым. Такое развитие событий во многом было предопределено конфигурацией Кубанского плацдарма, самой географией Таманского полуострова, что давало массу возможностей для создания оборонительных рубежей. У германского командования было достаточно времени для отработки плана отвода войск и тактических приемов его поэтапной реализации, а имевшие значительный боевой опыт войска сумели воплотить этот замысел в жизнь. Семь эвакуированных с Кубани дивизий вермахта сразу были направлены в Северную Таврию. Еще две немецкие и все румынские дивизии остались в Крыму. Развернувшиеся там боевые действия продемонстрировали, что эти соединения сохранили боеспособность.

При этом нельзя упрекать командование СевероКавказского фронта в отсутствии инициативы, а его войска — в полной пассивности. Во многих случаях советские подразделения не ограничивались преследованием, а настойчиво атаковали. Не раз предпринимались попытки прорыва обороны противника подвижными отрядами, охвата его позиций со стороны моря или лиманов.

Но развить эти локальные, тактические успехи не получалось. Сказывался недостаточный опыт наступательных боев на всех уровнях, а продолжительные позиционные бои наложили отпечаток на боевой настрой личного состава Северо-Кавказского фронта — его солдатам и офицерам было непросто проникнуться наступательным духом. Объективными проблемами были малочисленность бронетанковых войск, ограниченные возможности Военно-морского флота при осуществлении десантных операций и блокады Таманского полуострова, а также недостаточный ударный потенциал советской авиации. Все это говорит о том, что финал битвы за Кавказ вовсе не был «легкой прогулкой» для советских солдат и офицеров.

Тем не менее сложившееся в западной историографии мнение об исключительном успехе планомерного ухода 17-й армии противника с Кубанского плацдарма выглядит преувеличением. Германское командование было вынуждено отказаться от плана эвакуации продолжительностью в 10–12 недель и ограничиться 6–7 неделями, а в реальности провести отвод своих войск к Керченскому проливу за 5 недель. Утверждения о том, что немцы вывезли все, что имело хоть какую-нибудь ценность, опровергается советскими данными о трофейном имуществе, уничтоженной и захваченной технике. Нако- нец, оккупанты не смогли угнать с Таманского полуострова все местное население. Отказ от продолжения борьбы за Кавказ, имевший в глазах руководства Третьего рейха огромное значение, не был «жестом доброй воли». Это стало результатом успеха Красной армии в летне-осенней кампании 1943 г., в достижение которого внесли свой вклад на Кубани и войска Северо-Кавказского фронта.

Список литературы Новороссийско-таманская операция советских войск и финал битвы за Кавказ 1942-1943 годов: замысел, ход, итоги

- Баданин Б.В. На боевых рубежах Кавказа. М.: Воениздат, 1962.

- Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 3. М.: Кучково поле. 2012.

- Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах. В 2 т. Т. 2. М.: Объединенная редакция МВД России, 2010.

- Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 4 т. Т. 2: Черноморский флот. СПБ.: Морской Петербург, 2005.

- Война. Юг. Перелом (лето 1942 – осень 1943 гг.). Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012.

- Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939–1945. М.: Центрполиграф, 2013.

- Гречко А.А. Битва за Кавказ. М.: Воениздат, 1969.

- Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. М.: Воениздат, 1993.

- Горшков С.Г. На южном приморском фланге. М.: Воениздат, 1989.

- Завьялов А.С., Калядин Т.Е. Битва за Кавказ. 1942–1943 гг. М.: Воениздат, 1960.

- Ибрагимбейли Х.М. Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток. М.: Наука, 1977.

- Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Голос, 2000.

- Морозов М.Э., Кузнецов А.Я. Черноморский флот в Великой Отечественной войне. Краткий курс боевых действий. М.: Яуза-пресс, 2015.

- Оперативная директива № 0651/оп штаба Северо-Кавказского фронта от 21 сентября 1943 г. // Портал «Память народа». URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обращения 26.08.2023).

- Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. 1941–1945: Военно-исторический очерк. В 6 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1958.

- Пиккерт В. От Кубани до Севастополя: зенитная артиллерия Вермахта в сражениях на Юге России, 1943–1944. М.: Центрполиграф, 2016.

- Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза: С 25 января 1943 г. по 3 сентября 1945 г. М.: Воениздат, 1975.

- Пшеняник Г.А. Крах плана «Эдельвейс». Советская авиация в битве за Кавказ. 1942–1943. М.: Центрполиграф, 2013.

- Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 (5). Ставка ВГК: Документы и материалы. 1943 год. В 4 ч. Ч. 3. М.: ТЕРРА, 1999.

- Русский архив: Великая Отечественная. Т. 23 (12). Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы. В 4 ч. Ч. 3. М.: ТЕРРА, 1999.

- «Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М.: Наука, 1967.

- Стеженский В.И. Солдатский дневник: военные страницы. М.: Аграф, 2005.

- Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942–1943 гг. М.: Эксмо, 2005.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 932. Д. 203. Л. 74.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 932. Д. 236. Л. 39, 86.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 932. Д. 240. Л. 86.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 932. Д. 365. Л. 78, 86.

- ЦАМО Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 932. Д. 567. Л. 18–19.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 51. Оп. 958. Д. 57. Л. 131–132

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 449. Оп. 9921. Д. 9. Л. 19.

- Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 449. Оп. 9921. Д. 48а. Л. 7.

- Это и моя война: Великая Отечественная в письменных и визуальных эго-документах: сб. документов. Краснодар: Традиция, 2016.

- Януш С.В. Красная армия в сражениях за Кавказ (1942–1943 гг.). М.: Илекса, 2020.

- Bundesarchiv-Militärarchiv. RH 2/2232. Bd. 6. Op 5.

- Forczyk R. The Kuban 1943. The Wehrmacht’s last stand in the Caucasus. Oxford, Osprey Publishing, 2018.

- Galbraith D.R. The Defence and Evacuation of the Kuban Bridgehead, January – October 1943. Maynooth: National University of Ireland, 2014.

- Germany and the Second World War. Vol. VIII. Oxford: Clarendon Press, 2017.

- Konrad R. Kampf um den Kaukasus. Munchen: Copress Verlag, 1954.

- National Archives and Records Administration. T. 78. R. 624.

- National Archives and Records Administration. T. 311. R. 154.

- National Archives and Records Administration. T. 312. R. 722.

- National Archives and Records Administration. T. 314. R. 1562.