Новости театральной жизни (январь-февраль-март 2025 года)

Автор: Дробышева М.Н.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Новости

Статья в выпуске: 1 (74), 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140309544

IDR: 140309544

Текст краткого сообщения Новости театральной жизни (январь-февраль-март 2025 года)

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Оперные премьеры трех выдающихся композиторов на сценах Мариинского театра

«Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера

На сцене Концертного зала Мариинского театра режиссеры-постановщики Константин Балакин и Алексей Степанюк представили вагнеровскую музыкальную драму «Тристан и Изольда». Атмосферу морской стихии, окружавшей Тристана и Изольду, выразительно передали художник по свету Ирина Вторникова и видеохудожник Ирма Комладзе. Талантливо созданные художником-постановщиком Еленой Вершининой декорации ассоциируются с картиной Арнольда Беклина «Остров мертвых» (1880).

Оформление спектакля переносит зрителя в эпоху раннего Средневековья, в кельтскую легенду о «Тристане и Изольде» (1210), что подчеркивается рыцарскими одеждами и роскошными платьями героев оперы. Красива сцена устремленных ввысь кипарисов, где «влюбленные прославляют ночь и смерть, которые для них выше тщеславного света дня».

Рихард Вагнер создавал оперу «Тристан и Изольда» под воздействием своих собственных переживаний. Композитор был влюблен, но ни о каком союзе с любимой женщиной Матильдой Везендонк не могло быть и речи. В Тристане и Изольде Вагнер видел себя и Матильду, а в короле Марке ее супруга Отто Везендонка. «За то, что я написал „Тристана“, я глубочайше благодарен Вам навеки!» – эти строки Вагнер адресовал Матильде. В эпической поэме Готфрида Страсбургского, написанной около 1210 года любовь вспыхивает из-за волшебного напитка, а у Вагнера любовь Изольды зарождается, когда она встречает взгляд Тристана. Для композитора любовь Тристана и Изольды выше телесности и вообще выше материи.

Одна из сложнейших трагических опер мирового репертуара явилась плодом религиозно-философских раздумий композитора после прочтения книги Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» («Die Welt als Wille und Vorstellung») (1818). Мировая премьера «Тристана и

Изольды» состоялась в королевском придворном театре в Мюнхене. Вагнер лично репетировал партии с певцами Людвигом и Мальвиной Шнорр фон Карольсфельд. Спектакль имел грандиозный успех.

В первой постановке в Мариинском театре 1899 года партию Изольды исполнила Фелия Литвин, а партию Тристана французский тенор Эдуард Косир, а в 1900 году ее спел Иван Ершов. В течение четырех лет в Мариинском театре было дано 13 представлений оперы. Вторую постановку (1909) осуществил Всеволод Мейерхольд, которую оформил абхазский художник-график знатного княжеского рода Александр Чачба-Шервашидзе, дирижировал Эдуард Направник. Исполнителями были: Изольда – Марианна Черкасская, Тристан – Иван Ершов. На сцене Мариинского театра прозвучала 16 раз, но с началом Первой мировой войны 1914 года, все постановки немецких опер были сняты с репертуара.

Валерий Гергиев стал одним из лучших «вагнеровских» дирижеров современности. В день рождения Петербурга 27 мая 2005 года маэстро представил третью постановку оперы «Тристан и Изольда». Партию Изольды исполнила Лариса Гоголевская, Тристана – Сергей Лядов, режиссером спектакля был Дмитрий Черняков, а художником-Зиновий Марголин. Спектакль «Тристан и Изольда» стал музыкальным событием сезона 2004–2005 гг. и был удостоен Российской национальной театральной премией «Золотая маска»

В течение последних лет опера исполнялась в полусценических и концертных версиях. Новая постановка 2025 года безусловная победа творческих сил Мариинского театра, дирижером первых двух спектаклей был Валерий Гергиев. Эта опера одна из сложнейших как в вокальном, так и в актерском исполнении. Исполнители должны обладать выносливостью и особой памятью осваивать вагнеровский музыкальный текст. В первый день премьерного спектакля титульные партии исполнили Татьяна Павловская и Михаил Векуа, короля Марка – Михаил Петренко, Брангену – Юлия Маточкина, Курвенала – Евгений Никитин. В третий вечер перед слушателями предстали и другие, не ме-

Сцены из спектакля «Тристан и Изольда»

нее талантливые вокалисты: Антон Ха-ланский (Тристан), Жанна Домбровская (Изольда), Зинаида Царенко (Брангена), Юрий Воробьев (Король Марк), Вадим Кравец (Курвенал). Легенду о бесконечности любви Тристана и Изольды поведал Мариинский театр, обратившись к сочинению гениального Вагнера.

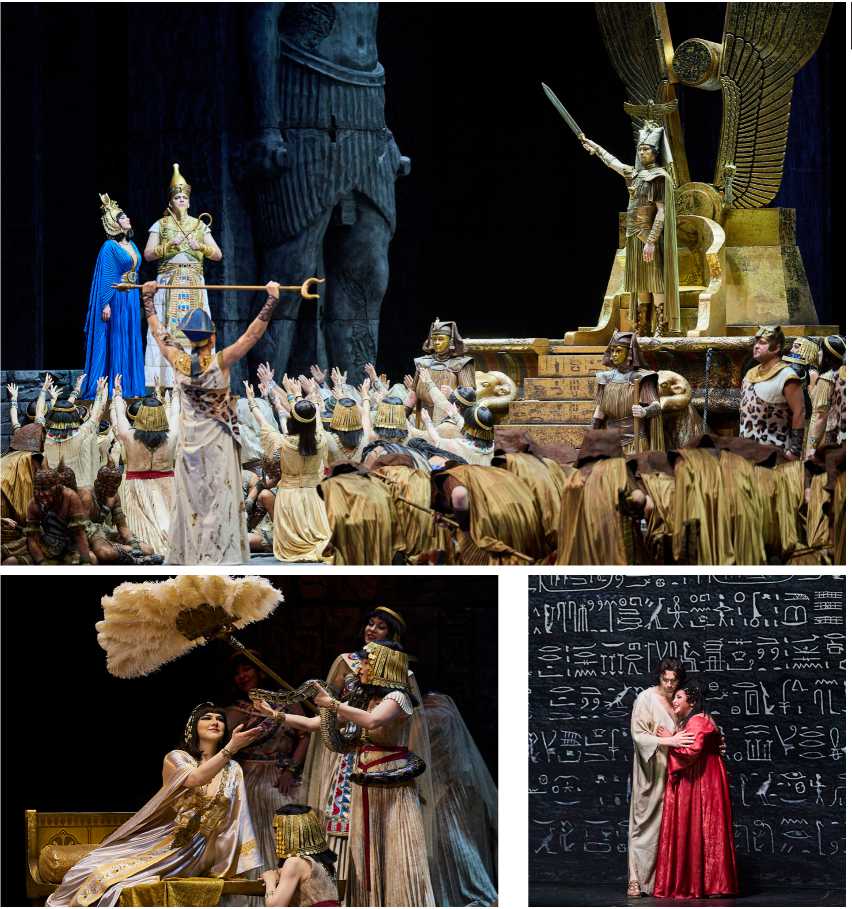

«Аида» Джузеппе Верди

На Новой сцене Марииского-2 в течение четырех дней зрители увидели семь премьерных спектаклей «Аиды» Джузеппе Верди. За дирижерским пультом были Валерий Гергиев и Кристиан Кнапп. Важно отметить, что постановку «Аиды» осуществил знаменитый итальянский режиссер Джанкарло дель Монако, сын легендарного тенора Марио дель Монако, хорошо известного в Советского Союзе. На спектакле «Кармен» в Москве в 1959 году в Большом театре генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев вручил ему орден Ленина.

Опера «Аида» присутствовала в репертуаре Мариинского театра в разные исторические периоды. Впервые в России «Аида» « была представлена на сцене Большого (Каменного) театра в Петербурге на итальянском языке в исполнении Императорской итальянской оперной труппы в 1875 году, а через два года в 1877 году «Аида» прозвучала на русском языке на сцене Мариинского театра силами артистов Императорской русской оперной труппы под управлением дирижера Эдуарда Направника. Далее «Аида» продолжала ставиться на русском языке в Мариинском театре в 1893 году (дирижер Эдуард Направник), 1922 году (дирижер Эмиль Купер), через 26 лет в 1948 году «Аида» была восстановлена под управлением Даниила Похитонова режиссером

Николаем Гладковским в тех же декорациях Петра Шильдкнехта. В 1995 году Валерий Гергиев решил показать постановку Франко Дзеффирелли «Аида» Миланского театра Ла Скала в сценографии Лилы Де Нобили, в адаптации, режиссером которой был Юрий Александров. Главные партии на итальянском языке пели выдающиеся певцы Мариинки: Галина Горчакова (Аида), Ольга Бородина (Амнерис), Владимир Галузин (Радамес), Николай Путилин (Амонасро). Премьера новой постановки «Аиды» прошла в Мариинском театре в 1998 году, режиссером был Алексей Степанюк, а сценографию Петра Шильдкнехта восстановил театральный художник Вячеслав Окунев. В Концертном зале Мариинского театра в 2011 году в постановке «Аиды», которую осуществил известный швейцарский театральный и цирковой режиссер Даниэле Финци Паска, использовались приемы циркового искусства.

Премьера оперы «Аиды» 2025 года на сцене Мариинского-2 привлекает своим неожиданным сценографическим решением постановки, поражает своими грандиозными масштабами. Как правило, постановщики оперы «Аида» обращаются к традиционным ассоциациям, связанным с освещенными солнцем пирамидами, сфинксами, с песчаными пространствами, по которым бредут караваны верблюдов, с разноцветными папирусами. Джанкарло дель Монако вместе с испанским художником-постановщиком Антонио Ромеро обратились к периоду в египетской истории, когда Судан завоевывает Египет и там появляются гигантские статуи фараонов, созданные из черного вулканического камня. Вся сценография состоит из разнообразных оттенков черного цвета, сцена словно покрыта вулканической пылью, состоящей

Новости

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

из поблескивающих песчаных кристаллов. Эта идея возникла благодаря археологическим находкам, хранящимся сегодня в Египетском музее Каира. Дель Монако сознательно уменьшает число антрактов, чтобы не прерывать поток событий в постановке, для этого используются декорации на колесах. а действие происходит то во дворце, в храме в Мемфисе, на площади в Фивах, на берегу Нила, то в подземелье храма египетского бога Птаха. В либретто к опере, созданном французским археологом-египтологом, основателем и директором Египетского музея в Каире Огюстом Мариеттом и итальянским журналистом и либреттистом, другом Верди Антонио Ги-сланцони, показано государство Египет и власть двух верховных правителей – фараона и жреца Рамфиса.

Верди в опере «Аида» продемонстрировал знание глубоких и мощных корней египетской культуры. Для этого композитор использует два музыкально-стилистических приема: один – экзотический, в который входят традиционные элементы псевдоориентального стиля, заимствованные из старинной европейской музыки, второй – в песнях и маршах национально-освободительных движений данной эпохи передает романтическо-патриоти-ческую стилистику XIX века. Для воссоздания псевдоориенальной музыки Верди обращается в оркестре «Аиды» к экзотическим инструментам, о которых он хорошо знал из рельефа усыпальницы придворного скульптора Паатонемхеба, Саккара XIV век до н.э. В дополнении к традиционному составу медной группы Верди использует шесть инструментов – так называемые египетские трубы. Концертные арфы в опере имитируют звучание старинных струнно-щипковых инструментов. Для воссоздания экзотических тембров композитор обращается и к флейте, смешивая в унисонах флейтовый тембр с тембрами других деревянных духовых. Красиво звучит в первом акте трио Амнерис (Зинаида Царенко), Аиды (Ирина Чурилова) и тенора Радамеса, исполнителем которого стал Яромир Низамутдинов. В самом начале оперы он исполняет труднейший вокальный номер речитатив и романс. Торжественен обряд посвящения Радамеса в полководца, возглавившего войско египтян, ему противостоят эфиопка рабыня Аида и эфиопский царь Амонасро, ее отец.

Конфликт оперы основан на любовном треугольнике – Радамес и Аида любят друг друга, но в него тайно влюблена и дочь фараона Амнерис. Партия эфиопки Аиды противопоставляется египтянке Амнерис, образ героинь сопровождаются у первой деревянно-духовыми инструментами, а у второй – смычковыми. Воинствующего царя эфиопов, отца Аиды, баритона Амо-насро исполнял Эльчин Азизов (Большой театр). У баса Рамфиса, Оскара Абдраза-кова, нет отдельных арий, он участвует во всех картинах оперы и также открывает ее действие. Исполнительница партии Аиды должна иметь универсальный голос лирического и драматического сопрано, так называемый спинто-сопрано, каким и обладает Ирина Чурилова. Сольных выступлений у певицы два: ария в первом акте «Вернись с победой к нам!» и в третьем «О край, родимый!», которую обычно называют романсом, в нем вокальные строфы чередуются с наигрышем гобоя, изображающего ориентальный инструмент. Партию Амнерис (меццо-сопрано) исполняла Зинаида Царенко. В первой картине второго действия, перед зрителями предстают покои Амнерис, и дочь фараона пытается скрыть свое волнение, играя с живым питоном. Присутствие змеи ассоциируется с состоянием, переживаемой ею адской ревности. Таков был замысел режиссера. Для нее в опере композитор не написал ни одной развернутой сольной арии.

Грандиозен финал второго акта, где звучит триумфальный марш победы египтян над эфиопами, в котором участвует 300 человек, только 140 артистов хора. «Аида» была показана впервые в 1871 году в Каире, в реквизите тогда щиты и шлемы были из чистого серебра, корона из настоящего золота. А в нынешней постановке во время триумфального шествия солдаты были в масках цвета золота, подобных забралам.

Развязка оперы наступает в финале третьего действия, когда Амонасро в момент встречи Аиды и Радамеса, подкараулив влюбленных, предлагает молодому военачальнику трон и безопасность в Эфиопии. Но план Амонасро раскрыт. Уличенный в измене Рамфисом и Амнерис, Рада-мес отдает свой меч жрецу. Ради любви и спасения Аиды и ее отца Радамес жертвует своей честью полководца и готов понести наказание за измену родине. Он обречен на страшную для древнего египтянина смерть без последующей мумификации, необходимой для загробной жизни. Радамеса заживо хоронят в подземелье, куда проникает Аида, чтобы разделить с любимым его судьбу. Финальную сцену композитор задумал на двух уровнях. Наверху – вид внутреннего пространства храма бога Ра, а внизу подземелье, где звучит последняя песня Аиды

Сцены из оперы «Аида»

«Прощай земля.» («О terra addio.»), Радамес присоединяется к ней, и возлюбленные прощаются с жизнью. Наверху из храма доносится пенье жрецов, в глубокой тоске Амнерис молит богов о душевном покое.

«Саламбо» Модеста Мусоргского1

К дню празднования 23 февраля на сцене Мариинского-2 перед зрителями предстала премьера постановки «Саламбо» Модеста Мусоргского. Это первая опера, написанная в 1863 году 24-летним композитором, либретто которой было создано по одноименному роману Гюстава Флобера. В течение почти трех лет композитор работал над оперой, создав множество музыкальных сцен, но завершить ее не смог из-за критики друзей «Могучей кучки». То, что «Саламбо» звучит сегодня в целостном, сценическом виде – заслуга Мариинского театра и Валерия Гергиева. Оркестровая редакция отдельных номеров оперы была создана самим Мусоргским, Римским-Корсаковым и Виссарионом Шебалиным. Валерий Гергиев в 1991 году предложил петербургскому композитору Вячеславу Наговицыну расширить ее редакцию и добавить в нее музыку нескольких «род-

Новости

Сцена из оперы «Саламбо». В центре Владимир Стеклов, народный артист России

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

ственных» «Саламбо» произведений Мусоргского. В этом же году в испанском городе Мериде в древнем римском амфитеатре опера «Саламбо» предстала на суд зрителей силами Мариинского театра, за дирижерским пультом был сам Валерий Гергиев.

Два ведущих театра страны, Большой (2 декабря 2024 года) и Мариинский (22 февраля 2025 года) представили оперу «Салам-бо» режиссера Сергея Новикова и художника-постановщика Ростислава Протасова, художника по видео – Дмитрия Иванченко. Режиссеру Новикову свойственно обращение к разным формам сценического искусства. Так как «Саламбо» состоит из сцен незавершенной оперы, то необходима была роль чтеца, соединяющего действие спектакля, таким стал народный артист России Владимир Стеклов, изображающий Гамилькара Барку, отца Саламбо. Произнесенные артистом пафосно монологи передавали напряженность момента и способствовали раскрытию содержания сцен. В спектакле был еще один разговорный персонаж – раб (заслуженный артист России Александр Олешко), которого вместо своего сына отдавал на экзекуцию Гамилькар.

Действие оперы погружает зрителей в мир бушующих страстей Древнего Карфагена. В центре оперы главарь наемников, вождь ливийцев Мато, партию которого, полную трагизма, проникновенно исполняет бас Михаил Петренко. Красива сцена, когда жрица Саламбо (Юлия Маточ-кина) молится в храме богини Таниты, покровительницы Карфагена. Голос Юлии Маточкиной (меццо-сопрано) в партии Саламбо звучит так, словно слушатель погружается в магию сакрального момента и эмоционально сопереживает ей. Дуэт Саламбо и Шагабарима, жреца Таниты (баритон Ярослав Петряник) напоминает дуэт Марины Мнишек с иезуитом Рангони из «Бориса Годунова».

Ливийцы узнают, что пока жители Карфагена обладают магическим и таинственным заимфом – покрывалом – богини Таниты упавшим с неба, Карфаген могуществен и непобедим. Под влиянием его друга, хитроумного Спендия (Андрей Зорин) Мато идет в храм и похищает заимф, завидя спящую Саламбо, Мато признается ей в любви.

Кульминацией спектакля стала сцена жертвоприношения детей Молоху, сожжение мальчиков из богатейших семей. Неистово грозно звучит бас Мирослава Молчанова в партии Аминахара, Верховного жреца Молоха на фоне детских голосов хора. Пережив страшное потрясение, родители молят богов о мщении варварам за смерть своих сыновей. Саламбо под воздействием требований жреца Таниты Шагабарима должна пойти в лагерь к ливийцам и забрать заимф. Саламбо решается на подвиг ради родины, пожертвовав девичьей честью. Этот сюжет напоминает известную легенду о Юдифи и Олоферне, использованную в опере Александра Серова «Юдифь» (1863). Мато повержен, его ждет страшная смерть от обезумевшей толпы, в сцене казни режиссер Новиков для воссоздания эмоционального накала, соединяет видеоряд со сценическим действием. Саламбо, видя умирающего Мато, представляет его таким, каким он был в палатке, обнимающим ее, произносящим нежные слова. Таким был финал их несбыточного счастья.

Для всех опер Мусоргского главным становится изображение народа. Так и в «Саламбо» с особой драматичностью и напряженностью прозвучали массовые хоровые сцены. Слушатели узнавали отдельные мотивы из оперы «Борис Годунов», а их было восемь, так, например, ария царя Бориса «Тяжка десница грозного судьи» звучала в сцене жертвоприношения младенцев или финальная музыка смерти царя Бориса была основана на теме Молоха из «Саламбо». Оркестр под управлением Валерия Гергиева звучал филигранно точно, подтверждая еще раз своим исполнением высокий профессионализм. Этот спектакль был поистине грандиозным подаркам российским зрителям.

Сегодня уже никого не удивляют выступления Большого театра России на сцене Мариинского. В течение трех дней с 14– 16 марта на сцене Мариинского-2 прошла опера Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс», совместная постановка режиссера Дамиано Микьелетто с музыкальными театрами России, Амстердама, Копенга- гена и Сиднея, режиссером был Алексей Верещагин. Помимо московских солистов в опере выступила и Ольга Пудова. В эти дни перед москвичами на исторической сцене Большого театра России прозвучала музыкальная драма Рихарда Вагнера «Гибель богов» силами артистов Мариинского театра, за дирижерским пультом был маэстро Валерий Гергиев.

Концертный зал Мариинского театра

Январским вечером Нового, 2025, года в Концертном зале Мариинского прошел концерт «Зимние грезы». Инициатором и автором идеи был Павел Смелков. В первом отделении прозвучала Симфония №1 соль минор «Зимние грезы» Петра Ильича Чайковского. В первой части «Грезы зимнею дорогой» звучит тремоло скрипок, ассоциирующееся с падающим снегом, затем появляется печальная мелодия, интонируемая флейтой и фаготом. Торжественная праздничная экспозиция сменяется печальной мелодией главной темы первой части. Вторая часть симфонии называется «Угрюмый край, туманный край» и сочинялась композитором под впечатлением поездки по Ладожскому озеру на остров Валаам. Отдельные темы были заимствованы из его ранней увертюры «Гроза». Гобой в исполнении Павла Кундянока передает раздолье крестьянской песни, хор оркестровых голосов подхватывает ее и ведет к завершению. Третья часть открывается трелями у кларнета (соло Виталий Папы-рин) и флейт. Народная стихия передается деревянными духовыми. Своеобразие симфонии заключается в ее лирико-психологической композиции и главное в ней – воплощение призрачных, нереальных ведений-грез, предвещающих у композитора будущие темы фатума. Это настоящая русская симфония, в которой ощущается русский характер, русская душа. Именно дирижер Павел Смелков, взращённый Петербургской консерваторией, ученик великого Мусина мог передать это.

Второе отделение открылось Шестью романсами на слова Пушкина Георгия Свиридова (оркестровка Павла Смелкова). Романсы были исполнены Натальей Евстафьевой (меццо-сопрано), Александром Михайловым (тенор), Владимиром Морозом (баритон), Мирославом Молчановым (бас), передающими разные настроения от элегического до юмористического. В это вечер прозвучали две мировые премьеры Павла Смелкова: концертная парафраза на темы из балета «Щелкунчик» для скрипки с оркестром (солист Илья Козлов)

Павел Смелков и Поэма для голоса с оркестром «Зимнее утро», слова Александра Пушкина.

С самого начала своей творческой деятельности Павел Смелков проявил себя как лидер, став дирижером и художественным руководителем молодежного камерного оркестра «Балтика». С 2000 года он работает в Мариинском театре, спектакли под его управлением «Поворот винта» и «Женщина без тени» удостоены высшей театральной премии «Золотая маска» в 2007 и 2011 годах. С 2016 года Павел Смелков – главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, им подготовлено более 30 оперных и балетных постановок. Освоив специальность композиции у профессора Александра Мнацаканяна, Смелков стал автором двух струнных квартетов, концерта для фортепиано с оркестром, фортепианных сонат и романсов, и других сочинений. Им создано более 200 оркестровок русской и зарубежной классической музыки, некоторые из них были представлены на нынешнем концерте.

Многих слушателей Концертного зала Мариинского театра привлекла оратория Роберта Шумана «Рай и пери» исполнителями которой стали солисты Марина Кирюшина (Пери), Мария Уварова (Ан-

Новости

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

гел), Роман Молоканов (Юноша), Дарья Ступнева (Девушка), а также квартет солистов, Камерный хор и Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижер Константин Рылов. Литературной основой сочинения Шумана стал фрагмент восточной повести ирландского поэта Томаса Мура «Лалла-Рук». Композитора привлекла история искупления прекрасной персидской феи – пери, которая приносит к вратам рая три дара: каплю крови, пролитую за свободу; последний вздох жертвенной любви и слезу раскаянья.

В качестве либретто Шуман обратился к новому переводу друга, композитора Эмиля Флексига. Оратория состояла из шести номеров, сгруппированных в три части. В первой части пери, дочь падшего ангела и земной женщины, оказывается в Индии, во второй – в Египте, в третьей – в Сирии. Так ее путешествия по восточным странам чередуются со сценами на пороге небесных обителей. Роберт Шуман задумал создать как он писал «новый жанр, ораторию не для молельни, а для светлых людей». «Светлыми людьми» он называл тех, кто испытывал потребность в искусстве. Концертный зал в этот вечер был переполнен. Шумановская оратория собрала «светлых людей», но и сама сделала их таковыми.

С особым успехом прошел концерт «Музыка Барокко», став прекрасным подарком женщинам к 8 марта. Барочная опера с богатыми темами, вокальной виртуозностью и артистизмом предстала в исполнении Антонины Весениной (сопрано), Дарьи Ро-сицкой (меццо-сопрано), Клима Тихонова (тенор), Павла Стасенко (баритон), Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер Михаил Шехтман). Партию клавесина исполнил Юрий Кокко, а играл на лютне Алексей Канайкин. Концерт открылся увертюрой к опере «Александр» Георга Фридриха Генделя, автора 40 опер, ораторий и концертов, передающего очарованность эпохой барокко. Арию Красоты из оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования» о том, что Красота отвергает власть Времени, однако, вместе с тем, убежденная Временем и Разочарованием она обращается к небесам, к миру бесконечного пела Антонина Весенина. В арии Самсона из одноименной библейской оратории величественные генделевские мужские образы передал Клим Тихонов. Колоритный сильный женский характер воссоздала Антонина Весенина в арии Клеопатры из оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте». Арии Антонио Вивальди разнообразны по своим настроениям, выража- ющим то умиротворение, то гнев. Арию мести Вагоя, слуги Олоферна из оратории на ветхозавтный сюжет «Торжествующая Юдифь» вызывающе, подобно фурии, исполнила Дарья Росицкая. Жан Филипп Рамо был представлен на концерте арией Ифизы из оперы-балета «Празднество Гебы», которая прозвучала в исполнении Дарьи Росицкой, а из комической оперы «Платея» композитора аллегорический персонаж Вздорность талантливо экспрессивно артистично изобразила Антонина Весенина. В финале концерта слушатели оказывались в Турции, в Персии, в обеих Америках благодаря квартету вокалистов из оперы-балета Рамо «Галантные Индии».

Антонина Весенина

20 марта в Концертном зале Мариинского театра прошел Гала-концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Бориса Штоколова, исполнителя 50 басовых партий русского и зарубежного репертуара на сцене Мариинского (Кировского) театра. Любимым композитором Штоколова был Мусоргский и великая партия Бориса Годунова. С особой проникновенностью певец интерпретировал русские народные песни и старинные романсы, наполняя их особой одухотворенностью и глубоким смыслом. Поэтому в программе концерта в его честь прозвучали сочинения Михаила Глинки, Александра Бородина, Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Шарля Гуно,

Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер Павел Смелков и ведущих солистов Оксаны Шиловой, Екатерины Семенчук, Геннадия Беззубенкова, Александра Морозова, Владимира Ванеева. Памяти выдающегося певца, педагога Бориса Штоколова был посвящен Международный конкурс вокалистов имени Б.Т. Штоколова. Инициатором и художественным руководителем конкурса стала Татьяна Дмитриевна Смелкова, заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ имени А.И. Герцена, почетный работник высшего профессионального образования, награждена нагрудным знаком Министерства Просвещения «За Верность Профессии». В жюри конкурса состоят выдающиеся российские музыканты, солисты Большого и Мариинского театров, педагоги высочайшего уровня.

В этом Гала-концерте приняли участие лауреаты Международного конкурса вокалистов имени Б.Т. Штоколова такие, как : Кристина Гонца (Гран-при, 2014), Екатерина Иванова (I премия, 2024), Тигрий Бажакин (I премия, 2020), Дмитрий Ток-маков(I премия, 2020), (Вячеслав Васильев (I премия, 2016), Анна Князева ( II премия, 2009), Марьяна Олейник (II премия, 2020).

Петербургский фестиваль «Чехов. отражения»

(К 165-летию со дня рождения писателя)

Фестиваль проходил с 19 января по 19 февраля, инициатором его стала Театральная библиотека, объединившая театры, музеи, библиотеки, Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей, Российский государственный институт сценических искусств. В программе: 22 спектакля 17 театров, концерты, проходящие в Малом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в Петербург-концерте Дом Кочневой, а также выставка в Театральной библиотеке, посвященная спектаклю 2005 года – «„Три сестры“ Чехова – легенда Молодежного театра на Фонтанке».

Центральная районная библиотека имени А.П. Чехова представила выставку «Врут все: А.П. Чехов в воспоминаниях», а также осуществила выступление джазового ансамбля Паши Канторова и Макса Некрасова (в программе показ немого фильма «Чины и люди», 1929). В эти чеховские дни можно было посетить лекции-концерты в Музее театрального и музыкального искусства «Взгляд композиторов на произведения Чехова» при участии солистов Театра музыкальной комедии, а также побывать на двух экскурсиях «Александринский театр от Пушкина до Чехова» и «Чехов. Путешествие к провалу», в которых посетители узнавали, как в XIX веке менялись сценические образы и актерские приемы от легких комедий и мелодрам до психологического театра Антона Чехова. Эти экскурсии были задуманы так, что давали возможность представить историю Александринки глазами ее актеров.

В Петербурге сегодня наибольшее число чеховских пьес идет в Академическом театре имени Ленсовета. Среди них трагикомедии: «Дядя Ваня», «Три сестры» (режиссер Юрий Бутусов), «Вишневый сад» (режиссер Уланбек Баялиев), спектакль по рассказам писателя «Чехов. Хочется жить!» (режиссер Анджей Бубень), а также на Малой сцене театра две сценические композиции «Палата №6» (режиссер-художник Евгения Богинская) и «Театр мне, что ли, к черту послать?» по письмам Антона Чехова, Ольги Книппер-Чеховой и монологам из пьес «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», и «Свадьба», «Вишневый сад» (режиссер Нина Евдокимова).

Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова представил на фестивале спектакли «Три сестры», режиссер Владимир Панков и на Малой сцене – «Дама с собачкой», драма с антрактом, постановка Анатолия Праудина.

Малый драматический театр – Театр Европы показал премьеру пьесы Льва Додина «Палата№6» и спектакли «Три сестры», постановка Льва Додина, режиссер Валерий Галендеев и «Дядя Ваня», постановка Льва Додина. По мнению Льва Додина: «„Три сестры“ – одна из самых замечательных и сложнейших пьес мирового репертуара». Доктор искусствоведения Алексей Бартошевич высказался об этом трагическом спектакле, что «для него этот спектакль не только театральное, но и жизненное событие». Постановку Льва Додина «Палата № 6» характеризует то, что режиссер мастерски раскрывает драму, не меняя ни единого слова чеховского оригинала, и не пытаясь ее осовременить.

В дни фестиваля можно было посетить Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова – спектакли «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Палата№ 6», «Театр на Садовой» – спектакль «Дядя Ваня», Драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской – трагикомедии «Дуэль» и «Живой товар» по произведениям Антона Чехова, драма «Моя дорогая Helene» (по пьесе «Дядя Ваня»), Небольшой драматический театр –

Новости

Выступления Л.Р. Новиковой и И.Н. Сухих на конференции «Театральный мир Антона Чехова» в Доме актера. Ведущий А.А. Чепуров.

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

спектакль «Три сестры», «Вишневый сад», Театр-фестиваль «Балтийский дом» – спектакль «Палата № 6» (Экспериментальная сцена под руководством Анатолия Прауди-на) и трагикомедия «Попрыгунья».

На фестивале были представлены и камерные театры: Театр «За Черной речкой» показал спектакль «АПЧhi» в жанре «Цитаты в лицах», основой которого стали чеховские рассказы «Смерть чиновника», «Злоумышленник», «Человек в футляре», Театр «Суббота» показал спектакль «Реникса» по пьесе «Три сестры» и не только, а «Театр Дождей» – спектакль «Дядя Ваня», «Театр Драматических Импровизаций» – спектакль «Женитесь, господа!» по водевилям «Предложение», «О вреде табака» и «Медведь» и пьесе «Дядя Ваня».

Музыкальные театры также выступили на фестивале. Мариинский театр показал балет Валерия Гаврилина «Анюта», по мотивам чеховского рассказа «Анна на шее». В Малом зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича прозвучала Сюита-фантазия из музыки к балету Валерия Гаврилина «Анюта» в исполнении Фестивального симфонического оркестра Санкт-Петербурга, дирижер Иван Шинкарев. В этом концерте можно было услышать сочинения Родиона Щедрина и Игоря Рогалева, солистка Пелагея Куренная(сопрано). Музыкальный театр «Зазеркалье» познакомил слушателей с оперой «Чехов. В рождественскую ночь» (по мотивам рассказов «Ванька», «Мальчики»). В фестивальной программе Петербург-концерта, Дом Кочневой был литературно-музыкальный спектакль «Невидимые миру слезы» по чеховским юмори- стическим рассказам и музыкальным миниатюрам Антонины Ростовской, а также был показан спектакль «Три сапога пара» по пьесам «Предложение» и «Медведь».

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина представил инсценировку «Крокодил души моей» по произведениям молодого Чехова, печатавшимся под псевдонимом Антоши Чехонте. В Театре-»Мастерская» в Конюшенном Флигеле Юсуповского дворца был разыгран иммерсивный спектакль «Платонов». Театральная библиотека пригласила посетителей в иммерсивную игру «Сюжет для небольшого рассказа», задуманную по пьесам Чехова. Военно-медицинский музей представил театрализованное представление «Доктор А.П. Чехов», вовлекая зрителей в его действие. В спектакле были использованы фрагменты из воспоминаний, личные письма, отрывки из чеховских произведений. Авторы спектакля стремились раскрыть личность Чехова не только как великого писателя и драматурга, но и как прекрасного врача.

Особого внимания заслуживает в рамках фестиваля «Чехов. Отражения» научно-практическая конференция «Театральный мир Антона Чехова», состоявшаяся в Доме актера в Карельской гостиной. Конференцию открыл доктор искусствоведения, профессор Александр Чепуров докладом «Театр Чехова. Векторы и возможности». На конференции выступили ведущие театроведы петербургской школы Вадим Максимов с докладом «Совершенствование структуры новой драмы в пьесах Чехова», Николай Песочинский поведал о «Феномене игры в „чеховских спектаклях»

XXI века“«, Надежда Таршис коснулась темы драматической вины чеховских персонажей в своем сообщении «Современные маски „чеховских катастроф“«, Елена Горфункель рассказала о постановке Дмитрия Крымова «Фрагмент» ( после пожара). По мотивам третьего акта «Трех сестер» А. Чехова», Ирина Байкова рассмотрела чеховских «смиренных» (Няня, Соня, Вафля, с ними Дядя Ваня) на сцене последних десятилетий. О своих постижениях Чехова на сцене выступили практики театра, режиссеры Геннадий Тростянецкий, Семен Спивак, театральный педагог и режиссер Вениамин Фильштинский, народная артистка России Лариса Малеванная, вспомнив об успехе постановки Г.А. Товстоногова «Дядя Ваня» у японского зрителя. Со своими исследованиями по чеховской драматургии познакомили доктора филологических наук Сергей Кибальник (Пушкинский Дом, РАН) в докладе «Внутренний диалог Чехова с Достоевским и Пушкиным в „Трех сестрах“« и Игорь Сухих представил Чехова в дневниках Михаил Пришвина. Мастерство Чехова драматурга и его влияние на мировой театр выявили Беатрис Пикон-Валлен (Франция), рассмотревшая три режиссерских поколения Маттиас Лангхофф–Кристиан Бенедетти–Сирил Тест, Мария Шевцова (Великобритания) в постановке «Вишневый сад» (Лондон, 2024), Галина Коваленко (СПб) в спектакле «Чайка» Тома Стоппарда. Пенг Тао (КНР) раскрыл значение «подводного течения» в театре Чехова с точки зрения «эстетики атмосферы», Лийса Бюклинг (Финляндия) представила «чеховский театр» режиссера Ральфа Лонгбакка в Финляндии в 1970–1980-е годы и сообщила о многочасовых беседах его с Георгием Товстоноговым. Марина Дробышева обратилась к «Дубровницкой трилогии» Иво Войновича, представителя хорватского модерна, своими устремлениями, духовным складом его герои напоминали персонажей Чехова и ассоциировались с их нравственной позицией. Завершилась конференция выступлением Веры Харламовой, показавшей слушателям на экране уникальные чеховские экземпляры из собрания Театральной библиотеки, в которых можно обнаружить следы присутствия Антона Павловича и его связь с Петербургом, с городом, где были осуществлены все постановки пьес при жизни писателя.

Чехов сумел точно проникнуть в психику человека, а человек, как мы видим, не меняется и внутренние мотивации, побуждения, эмоции остаются прежними, зрители узнают в героях Чехова самих себя. Чехов открыл самую суть человеческой природы, Чехов – Шекспир XXI века. Играя Чехова, актеры также открывают самих себя, Чехов – мировой писатель и актуален будет всегда. Фестиваль показал, как чеховское наследие отражается в творчестве современных режиссеров, актеров, художников, драматургов. Фестиваль доказал, что чеховские мотивы и темы особенно актуальны для молодого поколения.

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой

XI Международная ежегодная научно-практическая и историко-теоретическая конференция «Ноmmage a Petipa/ Посвящение Петипа» прошла в Академии c 11 по 12 марта 2025 года. Конференция в честь Петипа привлекает лучшие бале-товедческие умы со всего мира. Кафедра балетоведения – один из центров мировой науки о балете, отпраздновавшая недавно свой первый крупный юбилей.

Н.М. Цискаридзе

Десять лет назад по инициативе ректора Н.М. Цискаридзе кафедра возобновила свою деятельность. Важно вспомнить 1993 год, когда Ленинградское хореографическое училище преобразовывалось в Академию Русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой и создавались новые структуры высшего образования. Так

Новости

Участники XI Международной ежегодной научно-практической и историко-теоретической конференции «Ноmmage a Petipa / Посвящение Петипа»

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

появляется кафедра истории и теории хореографического искусства.

Переломным моментом в жизни кафедры стал приход выдающегося театрального критика, доктора искусствоведения, профессора Веры Михайловны Красовской. Сборник ее статей «Профили танца» открыл издательскую программу деятельности АРБ имени А.Я. Вагановой. Далее руководство кафедрой осуществляли Геннадий Григорьевич Альберт, Марина Александровна Ильичева. Вновь возобновленную кафедру балетоведения в 2014 году возглавил Борис Александрович Илларионов, затем Лариса Ивановна Абызова. Сегодня кафедрой балетоведения руководит Наталья Николаевна Зозулина.

Коллектив кафедры представляет балетоведов разных поколений: профессора: Л.И. Абызова, Н.Н. Зозулина, доценты: И.А. Пушкина, А.А. Екатерининская, преподаватели Т.Н. Горина, К.А. Козлова, С.В. Тихоненко. Деятельность кафедры нацелена как на обучение студентов нового поколения, будущих профессионалов, так и на научную деятельность преподавателей.

На кафедре выпускаются научные труды такие, как «Хроника Петербургского балета за три века» (шеститомник, описывающий жизнь русского балета в

Петербурге), составляются учебники, теоретические труды, как «История хореографического искусства: Отечественный балет XX – нач XXI « (СПб.: Композитор СПб., 2012, 2017 – выдержала два издания) Л.И. Абызовой, один из важных проектов – публикации «Балетного наследия русской балетной критики» С.Н. Худекова (в 3-х томах) и Акима Волынского. В настоящее время кафедра выпускает специалистов по направлениям: «Хореографические исследования и балетная критика» и «Менеджмент хореографического искусства (бакалавриат), «Теория и история хореографического искусства» и «Продюсирование хореографического искусства» (магистратура). На кафедре разработаны три программы обучения студентов: балетоведы, балетные критики и балетные менеджеры. Студенты, избравшие направление балетную критику, изучают историю хореографии, хореографическую драматургию, анализ балетного спектакля, балетную критику и ее историю. Изучение истории и теории хореографии предполагает постижение студентами широких знаний в области разных видов искусств, критик способен анализировать хореографию, сценографию, музыку, учитывая анализируемый контекст, в котором созда- но произведение, он рецензирует живые спектакли, делится своими впечатлениями с читателями. Хореографический исследователь, занимается сбором информации, работает с архивами, в отличие от балетного критика его деятельность скорее научная, чем публицистическая. Источниковедение – это особая историческая дисциплина, которая призвана помочь исследователю-балетоведу научиться работать с источниками, анализировать их, применять в практике всю полученную информацию. Изучение исторических источников помогают балетоведам избежать субъективности, неоднозначных оценок и неправильности прочтения. Балетоведение, как наука, появилась сравнительно недавно. За рубежом балетоведов обучают в университетах, петербургская модель АРБ выпускает эксклюзивных специалистов, которые воспитываются вместе с хореографами, музыкантами, менеджерами и будущими артистами балета. Каждый балетовед обязан знать свою родословную, история балетной критики – одна из важных дисциплин в понимании истории балетного Петербурга и его наследия. Новые исследования балетоведов кафедры способствуют воплощению спектаклей хореографами–реставраторами.

В день рождения Мариуса Петипа до открытия конференции ее участники по традиции посещают Некрополь мастеров искусства Александро-Невской лавры для возложения цветов к могиле великого балетмейстера.

В Музее Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой с приветственным словом к участникам конференции «Hommage a Petipa» обратился ее основатель, кандидат искусствоведения Б.А. Илларионов, зам. директора Центрального государственного архива литературы и искусства.

В первый день научной сессии, посвященной хореографическому искусству до 1917 года, выступили: В.И. Уральская, главный редактор журнала «Балет», поведав о танце как языке общения и сохранения информации, затем О.А. Федорченко, кандидат искусствоведения (РИСИ) рассказав о российской премьере балета «Сильфида» 1835 года. Особый интерес вызвало сообщение А.С. Галкина, кандидата искусствоведения Института искусствознания (Москва), представившего «Баядерку» М. Петипа на Московской сцене 1904–1943 гг. Участники конференции благодаря современным технологиям по видеосвязи смогли перенестись в США и пообщаться с доктором наук, профессором Калифорнийского университета Мариушем Водзицким и услышать его доклад «Юные годы Карлотты Гризи – легенды и факты». Н.И. Фурман, доцент Белорусской академии музыки, выступила с темой «Постановочные версии «Лебединого озера» на белорусской сцене: вчера, сегодня, завтра».

Возложение цветов к могиле Мариуса Петипа

Новости

Вторая сессия конференции называлась «К 100-летию со дня рождения И.Д. Бельского». Ее открыла профессор Л.И. Абызова, которая хорошо знала Игоря Дмитриевича, бывала на его спектаклях и стала автором монографии «Игорь Бельский: симфония жизни» (СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2000. 400 с., ил.). В ее выступлении прозвучало отношение балетного критика к творчеству выдающегося балетмейстера, сыгравшего значительную роль в развитии современного балетного театра. Далее со словом воспоминаний об участии в партиях балетов «Седьмая симфония». «Берег надежды» И.Д. Бельского выступила народная артистка СССР, балерина Габриэла Комлева.

Народная артистка СССР, балерина Габриэла Комлева

Общество. Среда. Развитие № 1’2025

Игорь Бельский вспоминал о работе с ней: «Каждый хореограф, с которым Комлева встречалась, находил в ее таланте черты, близкие себе, помогал исполнительнице раскрыть саму себя, а вместе с тем – расширить возможности современного хореографического искусства. И все-таки что-то остается в ней тайной. Я рад, что наши творческие пути пересеклись». Далее выступление продолжил мэтр балетоведения Аркадий Соколов-Каминский, а затем свои исследования о творческой деятельности хореографа Игоря Бельского представили аспиранты кафедры балетоведения

Полина Кондратова, Ирина Кружилина, Юлия Камилова (преподаватель кафедры методики и практики, соискатель).

На следующий день на третьей и четвертой научных сессиях конференции среди выступающих были как теоретики балета, так и практики, артисты балета Мария Буланова, солистка Мариинского театра, и заслуженная артистка России Елена Андреенко, балерина Большого театра. Кафедра балетоведения представила презентацию книг за 2024 год: «Альманах студенческих работ» (8 выпусков), «Витийственный Аким», статьи Акима Волынского 1916–1917 и 1924–1926 гг. Особое внимание участников конференции привлек библиографический указатель трудов профессора Ларисы Ивановны Абызовой, насчитывающий 1100 названий. Вот как характеризует балетного критика Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой: «Серьезное знание предмета соединяется у Абызовой с доступностью изложения, и сложное для описания искусство балета становится понятным и интересным для читателей разных уровней – от коллег по балетоведческому цеху до обычных зрителей. С ее мнением можно не соглашаться, но не прислушиваться невозможно – суждения всегда искренни и уважительны. Чувствуется, что в них вложена душа».

В завершении конференции состоялась презентация автобиографической книги выпускницы ЛХУ имени А.Я. Вагановой, первой англичанки, приехавшей из Лондона в Советский Союз в 1957 году постигать искусство русского классического балета, Анны Вустер Пасти «Мой путь к мечте», изданной Академией Русского балета имени А.Я. Вагановой в 2024 году. В книге представлены воспоминания о системе обучения, о педагогах и артистах, а также уникальные фотографии. Автор вспоминает свою жизнь в балетной школе, полную испытаний, которые ей приходилось преодолевать в новых, непростых условиях. Только любовь к танцу и желание стать балериной помогли ей справиться со всеми трудностями. Своими впечатлениями о книге поделился с присутствующими Николай Цискаридзе. Отрывки из книги прочла актриса Малого драматического театра – Театра Европы Татьяна Рассказова. В заключении презентации по видеосвязи Анна Вустер могла пообщаться с педагогами, балетными критиками и даже с выпускником ЛХУ имени А.Я. Вагановой 1958 года Анатолием Никифоровым, который вспомнил, как он разучивал с ней концертные номера.