Новостные медиа как источник мобилизации гражданского активизма

Автор: Абрамова Софья Борисовна, Лопатина Виктория Рауфовна, Антонова Наталья Леонидовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье осуществлен анализ роли новостных медиа в информировании и вовлечении населения, в том числе молодежи, в гражданскую активность. Ставится проблема влияния цифровых технологий на формирование гражданского активизма. Акцент делается на контекст наличия в медиа-пространстве новостей, способных популяризировать гражданский активизм. Исследование методом контент-анализа охватило 22 интернет-ресурса в 8 федеральных округах России (12 590 постов за июль 2023 года), а также все публикации в сетевом издании е1.ru за период 2019-2023 годов (82 130 постов). Результаты анализа позволили произвести тематическую типологизацию публикаций о гражданском активизме; зафиксировать долю этих постов в структуре новостной повестки; выявить наличие призывов к участию в гражданских проектах и определить ситуацию в медиа-среде как неэффективную для решения задачи вовлечения населения в гражданскую активность. Предложены рекомендации для оптимизации медиа-контента.

Медиа, медиаконтент, социальные сети, гражданская активность, партисипация, контент-анализ, мобилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/149143918

IDR: 149143918 | УДК: 316.77 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.1

Текст научной статьи Новостные медиа как источник мобилизации гражданского активизма

, , ,

1,2,3Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia , , ,

Введение . В условиях цифровизации всех сфер общественной жизни развитие получили новые коммуникационные каналы взаимодействия между гражданским обществом и государством. Так, наблюдается становление института гражданской журналистики (Чернега, 2005), функции которого связаны не только с информированием о текущих актуальных событиях, но и с вовлечением жителей в гражданские проекты и инициативы, нацеленные на улучшение жизни групп и сообществ; активность проявляют и политики, используя социальные сети для выстраивания диалога и обратной связи с населением (Шпуга, 2013).

Развитие цифровых технологий способствует расширению возможностей новых медиа в формировании политических и гражданских знаний населения, в создании условий для содействия обсуждению актуальных проблем, что выступает предикторами гражданской активности. По данным Фонда «Общественное мнение», новостные веб-сайты, а также социальные сети и мессенджеры составляют конкуренцию телевидению, особенно среди молодежи, для которой становятся вторыми по распространенности способом получения актуальных данных о текущих событиях (51 %)1. Исследования показывают, что публикации о гражданской активности способствуют вовлечению населения в общественное соучастие, в то время как преобладающая развлекательная направленность медиа зачастую снижает уровень активизма (Thorson, Edgerly, 2017). Однако для реальных практик гражданского участия под влиянием медиа требуется гражданская ответственность, служащая формированию интереса к новостным СМИ (Ahmedet al., 2021).

Несмотря на тот факт, что социальные медиа положительно влияют на гражданскую активность и политическое участие (Kim S., 2023), большинство исследователей делают оговорку, связанную с необходимостью учитывать формы использования социальных сетей, в том числе и в новостном контексте – различные модели использования СМИ могут либо способствовать гражданской активности, либо подрывать её (Kim S.-H., 2007). Так, исследование J. Ohme с коллегами (Ohme et al., 2022) показало, что в период кризисов люди могут сознательно избегать новостей, но при такой «новостной диете» у них высвобождается время на другие формы деятельности, в том числе и на реализацию реальных гражданских инициатив.

Интерес к участию в общественной жизни сегодня все больше определяется теми возможностями, которые предоставляют цифровые СМИ с точки зрения включения медиа-контента и гражданских интересов в повседневную жизнь населения, в том числе и молодого поколения. Дискуссия о способности СМИ влиять на текущую или потенциальную гражданскую активность предполагает, как минимум, учет двух условий. Во-первых, интерес к СМИ, а также уровень потребления, обсуждения и доверия информационным источникам (Salad et al., 2023). Во-вторых, наличие в медиа-пространстве информации, способной сформировать установку на гражданский активизм. Именно последнему аспекту и посвящено наше исследование.

Методика исследования . Целью исследования стал анализ особенностей освещения гражданской активности новостными медиа. В фокусе нашего исследовательского внимания – региональный медиаконтент и его влияние на информированность и вовлечение жителей в практики гражданской активности. Для реализации цели мы поставили следующие задачи: во-первых, выявить публикации, посвященные гражданской активности, типологизировать их по тематике; во-вторых, проанализировать содержательную и оценочную направленность публикаций, их тональность. В-третьих, раскрыть их мобилизационный/демобилизационный потенциал через наличие призывов к участию. В-четвертых, предложить рекомендации по освещению гражданской активности населения в целом и молодежи, в частности.

Был использован метод контент-анализа для двух блоков исследования. В первый блок в качестве источника публикаций были включены новостные сайты и сообщества в социальных сетях регионов Российской Федерации. Выбор площадок для анализа строился следующим образом: в каждом федеральном округе отбирались два города – наиболее крупный (первый) по численности, который в 6 округах (кроме Дальневосточного и Северо-Кавказского) является миллионником, и еще один крупный город с населением менее 1 млн человек. Далее, с помощью системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «Медиалогия», отбирались наиболее читаемые интернет-ресурсы в каждом городе, затем был осуществлен поиск их аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте». В совокупности отобрано 22 интернет-ресурса, в которых проанализированы публикации, вышедшие с 1 по 31 июля 2023 года. Разработана карта контент-анализа, в которую вошли следующие категории: вид поста (анонс, отчет, информация о деятельности), инфоповод, тема (сфера), уровень, инициатор мероприятия, характеристики участников, наличие призывов к участию, тональность, количество просмотров и лайков. Внутри категорий анализа были определены единицы анализа, а единицами счета стали публикации/посты.

Второй блок для динамического анализа представляет собой кейс – городской портал Екатеринбурга (https://. Первоначально был осуществлен парсинг сайта при помощи пакета Python, в результате которого была получена база всех публикаций на данном портале в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2023 года (82 130 новостей). Далее, при помощи программы обработки и анализа социологической информации «Vortex»1, были отобраны публикации, посвященные гражданской активности (1 781 пост, 2,2 % от всех публикаций). Поиск публикаций осуществлялся по ключевым словам, согласно которым было произведено тематическое моделирование и получено 9 тем: активизм (прямое упоминание активистов); волонтерство; благотворительность; спасение людей и животных (неорганизованное, вне формальных – медицинских, спасательных и иных – учреждений); городской активизм (благоустройство, общественные слушания, голосования и пр.); митинги и акции протеста; сбор петиций и подписей; общественные инициативы. В отдельную категорию выделена тема Храма-на-Драме2, поскольку она занимает значимое место в медиа-повестке 2019 года и способна существенно исказить показатели по другим категориям.

Результаты исследования . Всего за анализируемый период (июль 2023 года) во всех выбранных нами интернет-ресурсах в регионах РФ вышло 12 590 материалов, среди них были выявлены 194 публикации, посвященные проявлениям гражданской активности населения, что в целом составило всего 1,5 % от всех публикаций и свидетельствует о довольно низкой степени освещения вопроса практик активизма в новых медиа. Публикации о гражданском активизме чаще всего встречались в новостных изданиях Екатеринбурга (31), Хабаровска (21), Ставрополя (16) и Казани (16) (таблица 1).

Таблица 1 – Активность региональных медиа в освещении гражданского активизма

Table 1 – Activity of Regional Media in Covering Civic Participation

|

Федеральный округ |

Город |

Интернет-ресурс |

Кол-во всех постов за июль 2023 г. |

Кол-во постов о гражданской активности |

|

|

частота |

% от всех постов |

||||

|

Уральский |

Екатеринбург |

E1.ru |

1 487 |

31 |

2,1 |

|

Тюмень |

72.ru |

1 464 |

10 |

0,7 |

|

|

Центральный |

Москва |

M24.ru Моя Москва |

1 405 |

9 |

0,6 |

|

Ярославль |

76.ru |

784 |

6 |

0,8 |

|

|

Северо-Западный |

Санкт-Петербург |

Fontanka.ru |

1 024 |

4 |

0,4 |

|

Калининград |

Klops.ru |

1 455 |

12 |

0,8 |

|

|

Южный |

Ростов-на-Дону |

161.ru |

287 |

8 |

2,8 |

|

Севастополь |

РИА Крым |

698 |

9 |

1,3 |

|

|

Сибирский |

Новосибирск |

NGS.ru |

1 429 |

14 |

1,0 |

|

Иркутск |

Ircity.ru Типичный Иркутск |

1 476 |

11 |

0,7 |

|

|

СевероКавказский |

Ставрополь |

NewsTracker.ru |

372 |

16 |

4,3 |

|

Пятигорск |

Пятигорск |

62 |

3 |

4,8 |

|

|

Махачкала |

Мой Дагестан |

64 |

3 |

4,6 |

|

|

Дальневосточный |

Хабаровск |

DVHAB.ru Типичный Хабаровск |

682 |

21 |

3,1 |

|

Владивосток |

Primamedia.ru Владивосток |

1 147 |

13 |

1,1 |

|

|

Приволжский |

Казань |

Интересная Казань |

651 |

16 |

2,5 |

|

Саратов |

Саратов Онлайн 116.ru |

1 054 |

8 |

0,8 |

|

|

Итого: |

12 590 |

194 |

1,5 |

||

Анализ продемонстрировал, что интернет-ресурсы столичных городов (Москва, Санкт-Петербург) не являются площадками-лидерами, ориентированными на освещение практик гражданской активности населения в отличие от результатов, полученных А.В. Сапоновой и И.В. Задориным (Сапонова, Задорин 2021). Согласно их исследованию репрезентации в СМИ деятельности

НКО, Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область являются субъектами, СМИ которых чаще других рассказывали о событиях в третьем секторе. По результатам нашего контент-ана-лиза, согласно рисунку 1, лидирующие позиции занимают провинциальные территории: Дагестан, Свердловская область и Татарстан, что можно объяснить усилением внимания столичных изданий к общероссийской социально-политической повестке, что, скорее всего, является временной ситуацией. В периферийных городах наблюдается обратная тенденция - на фоне сложных глобальных проблемных тематических полей текущего года увеличивается количество публикаций, поддерживающих позитивный социальный настрой.

Рисунок 1 – Индекс1 активности региональных медиа в освещении гражданского активизма

Figure 1 - Index of Regional Media Activity in Covering Civic Activism

Все отобранные для анализа публикации были распределены по категориям в зависимости от содержательной направленности освещаемой гражданской активности. Так, чаще всего в качестве информационных поводов встречались следующие виды активности: спасение чело-века/животного (28,4 %), волонтерство и благотворительность (17,0 %), поиски пропавших (10,3 %), экологические мероприятия (10,3 %), городской активизм (7,2 %), патриотическая деятельность (5,2 %), научные изобретения, разработки (3,1 %). Меньше 3,0 % составили инфоповоды, освещающие протестные акции/ забастовки, акции в сферах туризма и искусства, политическое участие, спортивные мероприятия. В категорию «Другое» (9,8 %) вошли единичные инфоповоды, связанные с поимкой преступников, онлайн-голосованиями, социальной рекламой, ситуационной помощью в тушении пожаров со стороны рядовых жителей.

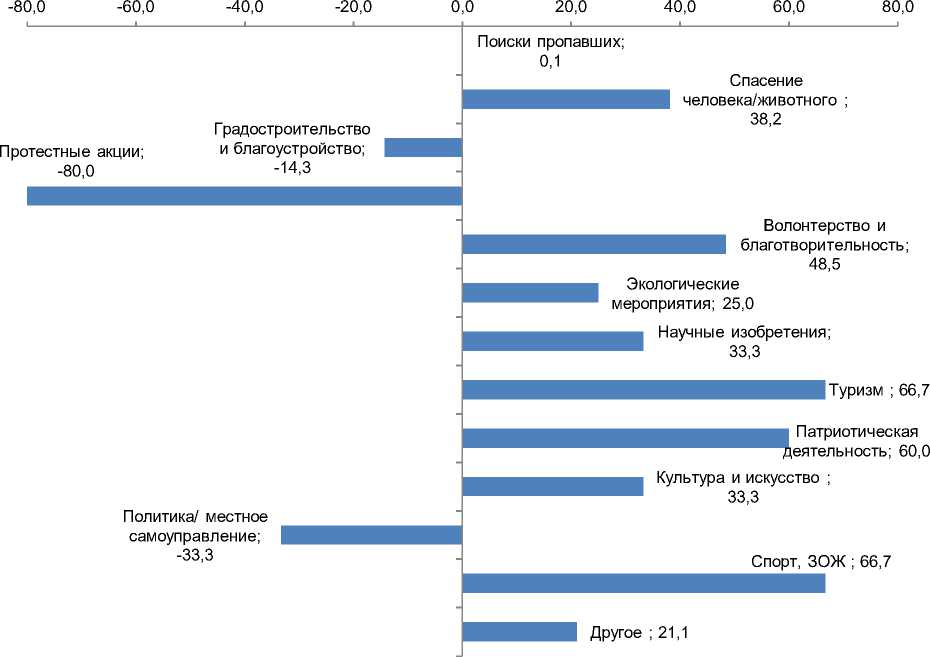

Тональность публикаций определялась в зависимости от преобладающей в посте эмоционально окрашенной лексики, соответственно, мы выделили позитивную и негативную тональности (рисунок 2). Если в равной доле присутствовала и та, и другая лексика, фиксировалось сочетание позитива и негатива, а в случаях подачи информации без эмоционально окрашенных выражений в краткой форме, публикации присваивался нейтральный статус.

Публикации о спасении человека или животного чаще имели позитивную тональность (52,7 %), например: « незамедлительно бросился на помощь» , « благодаря собранности и мужественности удалось спасти», «добрый очень, молодец» . Позитивную тональность также в большей степени имели публикации, посвященные волонтерству и благотворительности (51,5 %), а также экологическим акциям (40,0 %), например: «волонтеры устроили детям праздник с пушистыми терапевтами», «трогательное, доброе видео», «любовь к чистоте и природе», «вклад в наш общий дом» . Напротив, материалы, освещающие протестную активность и забастовки, согласно анализу, наделялись негативной тональностью (80,0 %), например, «устроили бунт», «обижают, кидают всех», «грозились увезти бастующих в отдел».

1 Индекс рассчитан как средний показатель доли публикаций об активизме в городах данного федерального округа.

Рисунок 2 – Индекс1 тональности публикаций в зависимости от типа освещаемой практики гражданской активности

Figure 2 – Tonality of Publications by Type of Civic Activity

Преобладание нейтральных постов зафиксировано в тематических блоках о поисках пропавших (75 %), градостроительстве и благоустройстве (50 %), научных изобретениях (67 %), политических инициативах (67 %). Схожий тренд на преобладание нейтральности проявился в исследовании информационного потока о некоммерческом секторе: за три года наблюдения число новостей нейтральной тональности увеличилось с 66 % (2020 г.) до 86 % (2022 г.)2.

Что касается наличия призывов к участию, то подобные побуждения были обнаружены лишь в четверти публикаций (22,7 %) от общего числа отобранных для анализа материалов. Чаще всего подобные обращения встречаются в публикациях, посвященных поиску пропавших людей (75,0 %), например: «Помогите, нужна помощь, сообщите, вы можете помочь». На втором месте по наличию призывов публикации, которые относятся к категории «Спорт, ЗОЖ» (33,0 %), например: «Вместе изменим мир к лучшему» . На третьем месте – посты, нацеленные на реализацию установки на альтруизм (27,3 %), например: «Желающие могут поучаствовать», «Умоляем, помогите». Далее мотивационные просьбы встречаются в материалах об экологических акциях (25,0 %): «Призывает не мусорить», «Зови друзей». В публикациях, посвященных городскому активизму, спасению людей/животных, протестным акциям, научным разработкам, туризму, патриотической деятельности, искусству и местному самоуправлению, были лишь единичные призывы либо они полностью отсутствовали.

Анализ вовлеченности аудитории свидетельствует о том, что наибольшее количество просмотров набирают публикации о героических поступках простых людей. Так, новость с заголовком

«Татарстанец Павел Матвеев во время урагана спас 11 человек», опубликованная в сообществе «Интересная Казань», набрала 169 тыс. просмотров, 3 550 лайков и 166 комментариев. На втором месте по просмотрам – материал «Поющий кондуктор из Екатеринбурга превратил машину в автобус» (154 тыс. просмотров, 1 253 лайков и 225 комментариев) опубликован на сайте е1.ru. Новость также изложена в позитивном ключе, дополняется видеороликом и описывает не столько героический поступок, сколько доброе дело. Другие наиболее просматриваемые новости (от 100 тыc. просмотров) связаны со случайным спасением людей, успешным сбором средств для помощи детям, благополучно завершенными поисками пропавших. При этом в качестве инициатора выступает непубличная персона или группа людей, а информация изложена, как правило, в позитивной тональности, без призыва к участию и сопровождается фотографиями с мест событий.

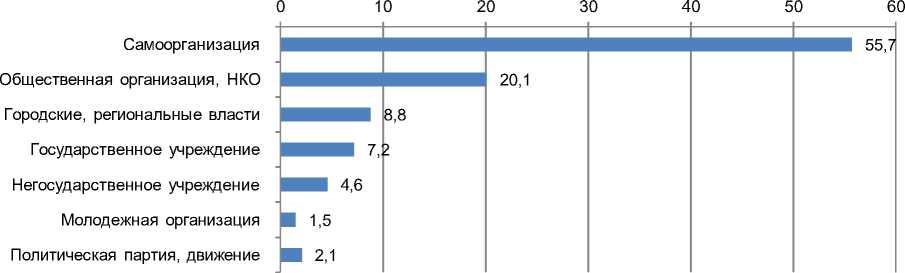

Как демонстрирует рисунок 3, в большинстве публикаций (55,7 %) гражданская активность была самостоятельно организована человеком или группой людей, не состоящих в организа-циях/движениях/партиях; реже инициатором выступала общественная организация или НКО (20,1 %) и меньше всего материалов, в которых гражданский активизм продвигали молодежная организация (1,5 %) или политическая партия (2,1 %).

Рисунок 3 – Инициатор гражданской активности

Figure 3 – Initiator of Civic Activity

Полученные данные свидетельствуют о распространенности так называемого низового активизма, особенность которого связана «с формированием горизонтальных связей между участниками, которые создают возможности для их мобилизации» (Щемелева, 2022). Более того, по результатам проведенного нами контент-анализа, активизм скорее реализуется на индивидуальном уровне и имеет разовый ситуативный характер, часто связан с событием-триггером, мимо которого нельзя пройти и, на наш взгляд, его можно определить как «активизм одного случая».

Второй блок исследования был направлен на выявление динамики публикаций по проблематике гражданской активности. Прежде всего, отметим, что выросло общее число публикуемых постов в год: если в 2019 году – 13 534, в 2020 году – 17 704, то в 2022 – 19 405. Такого же однозначного тренда по числу интересующих нас постов об активизме не прослеживается: в 2019 и 2021 годах было 480 публикаций, в 2020 и 2022 годах – 315 (309). Пики роста числа постов определяются событиями, связанными с Храмом-на-Драме (2019 год) и пандемическими акциями и протестами (2021 год).

При анализе тематической структуры публикаций за каждый год была использована несколько иная модель. Если в первом блоке анализ шел от содержания текстов и строился на выделении сфер и направлений проявления активизма, то во втором – от ключевых слов и фиксировал прежде всего формы, способы активизма, которые затем рассматривались через логику размещения в уже имеющихся рубриках данного издания.

Материалы, представленные в таблице 2, позволили выделить следующие тенденции. Увеличивается доля публикаций, посвященных волонтерской деятельности: если в 2019 году они занимали 8,1 % от всех постов о гражданском активизме, то в 2023 году – уже 37,2 % с устойчивым приростом каждый год. Столь же выражено растет доля публикаций про активизм одного случая, связанный со спасением людей и животных – в текущем году этому уделено внимание в 36,7 % постов.

Отметим, что сами термины «активист», «активизм» используются все в меньшей доле публикаций: достигнув пика в 2020 году (17,1 %, на фоне пандемического активизма граждан), эти понятия на современном этапе используются только в 3,1 % новостных постов.

Нестабильной и социально-обусловленной актуальной повесткой является доля новостей под тематикой митингов, акций протестов и пикетов. Минимальная доля в текущем году (9,7 %)

существенно отличается от 2021 года (45,9 %). Показатель по этой теме 2019 года должен быть суммирован с отдельным топиком Храм-на-Драме, который составил 54,6 % контента по активизму в 2019 году. Отметим низкие значения по доле публикаций, подчеркивающих инициативность общественников и их сотрудничество с властью.

Таблица 2 – Тематическая структура публикаций по гражданскому активизму, в % по годам

Table 2 – Thematic Structure of Publications on Civil Activism, In % by Year

|

Тематика |

Год публикаций |

||||

|

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

|

Волонтерство |

8,1 |

17,8 |

15,4 |

32,4 |

37,2 |

|

Спасение животных, людей |

7,9 |

14,0 |

16,4 |

29,8 |

36,7 |

|

Митинги, акции протеста, пикеты |

12,9 |

25,7 |

45,9 |

21,0 |

9,7 |

|

Благотворительность |

2,5 |

9,2 |

4,8 |

3,9 |

6,6 |

|

Активисты |

8,1 |

17,1 |

11,0 |

6,1 |

3,1 |

|

Городской активизм, благоустройство |

2,9 |

3,8 |

2,7 |

2,6 |

2,6 |

|

Кейс Храма-на-Драме |

54,6 |

6,0 |

1,0 |

0,0 |

1,0 |

|

Петиции, сбор подписей |

1,2 |

2,2 |

0,8 |

3,6 |

2,6 |

|

Инициативы, выступления общественников |

1,7 |

4,1 |

1,9 |

0,6 |

0,5 |

|

Итого: |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

В анализируемом городском портале новости делятся по 26 рубрикам. Специализированной рубрики для информирования о гражданских проектах и инициативах не предусмотрено, в связи с чем новости по этому направлению распределяются по другим имеющимся разделам (таблица 3). Наибольшее число публикаций (32,2 %) попадает в раздел с максимально широким смысловым полем «Город». В структуре тем по активизму большинство публикаций также отнесено в эту рубрику (посты по активистам, благотворительности, благоустройству), однако другие тематики имеют ядро публикаций в иных рубриках. Например, волонтерство в 56,8 % случаевп связывают с происшествиями, спасение – с рубрикой о животных, петиции активно присутствуют в разделах по образованию и политике, а инициативы и деятельность общественников в презентации СМИ связаны с рубрикой происшествий. При этом важно отметить: структура распределения новостей по большинству топиков такова, что новости о гражданском активизме попадают практически во все рубрики (в том числе с негативной коннотацией, например, «криминал», или с не вполне очевидной связкой, например, «еда»). С одной стороны, это может рассматриваться как позитивный тренд, обеспечивающий получение информации о гражданских акциях независимо от предпочтений тематики публикаций, а с другой – свидетельствует о возможно неоднозначном, субъективном маркировании сообщений при распределении их по рубрикам.

Таблица 3 – Распределение тематических новостей об активизме по рубрикам, % по столбцам

Table 3 – Distribution of Thematic News about Activism by Category, % by Column

|

Рубрика |

Тематика новостей |

|||||||

|

о со 1— о ф 1- о о со |

_0 1— со 1— си |

1— о т Ф и о. о со 1-о си ID |

X т 1-о m >s * ч Ф 2 s е; т ф си о |

О 2 йш £ га |

J си CU 5 5 |

о ID ф ф S о 1- с ф с |

_0 со ZT |

|

|

Город |

12,5 |

40,4 |

36,3 |

3,2 |

47,2 |

28,3 |

24,3 |

11,1 |

|

Происшествия |

56,8 |

13,8 |

7,7 |

22,6 |

12,8 |

5,4 |

38,9 |

|

|

Животные |

17,4 |

1,1 |

1,1 |

68,6 |

||||

|

Политика |

1,2 |

9,6 |

4,4 |

3,4 |

25,8 |

16,2 |

16,7 |

|

|

Страна и мир |

2,6 |

2,1 |

8,8 |

0,3 |

12,2 |

19,4 |

||

|

Недвижимость |

0,0 |

5,3 |

1,1 |

23,6 |

4,9 |

2,7 |

2,8 |

|

|

Здоровье |

1,7 |

3,2 |

12,1 |

1,2 |

1,1 |

4,5 |

5,4 |

2,8 |

|

Культура |

0,3 |

3,7 |

2,2 |

6,7 |

1,0 |

2,7 |

||

|

Дороги и транспорт |

5,9 |

1,1 |

1,2 |

4,5 |

1,0 |

13,5 |

||

|

Криминал |

1,7 |

2,7 |

2,2 |

1,2 |

1,1 |

1,6 |

5,4 |

|

|

Образование |

0,3 |

1,1 |

2,2 |

1,8 |

21,6 |

5,6 |

||

|

Бизнес |

0,6 |

0,5 |

11,0 |

1,1 |

1,4 |

|||

|

Иные рубрики1 |

4,2 |

10,6 |

9,9 |

1,8 |

11,1 |

4,8 |

2,7 |

2,8 |

Заключение . Результаты исследования позволяют говорить о необходимости усиления задачи рассматривать местные новости как ценный источник информации о политических и социальных проблемах и усилиях граждан по их решению. Публичная презентация в СМИ результативности гражданских инициатив повышает доверие к ним общества (Ширяева, 2011) как по отношению к деятельности общественных организаций, так и к акциям отдельных граждан. Подлинный диалог, партнерство и доверие возможны только в атмосфере информационной открытости1. По нашему мнению, необходимо обеспечивать разнонаправленный характер этой открытости – не только от властных структур к обществу, но и от общества к власти и внутри самого общества.

Тематика публикаций, связанная с функционированием в регионе практик гражданского участия, создает определенную «гражданскую среду» обитания, тем самым формируя векторы включения жителей в общественную и политическую жизнь, а также опоры гражданской и территориальной идентичности.

В целом, постов, в которых в том или ином формате фигурируют гражданские проекты и инициативы, крайне мало – всего 1,5 % от общего числа публикаций, отобранных для анализа по региональным СМИ в июле текущего года, и 2,0 % – по анализу динамики городского портала Екатеринбурга за 5 лет. Это свидетельствует о недостаточном внимании со стороны СМИ вопросам развития гражданского общества: не раскрываются вопросы деятельности общественных советов, общественных организаций и союзов, жители не имеют возможности быть информированными о поддержке гражданских инициатив в регионе и других аспектах активизма.

Важным представляется акцентирование внимания на самостоятельности и инициативности граждан при организации и реализации гражданских проектов. Выявлена острая проблема, связанная со значительной долей активизма одного случая и его позитивной оценкой, что мешает формированию устойчивой гражданской деятельности.

Значительная часть публикаций об активизме (36,9 %) подается в информационном нейтрально-безоценочном ключе, что снижает степень воздействия на аудиторию. Практически во всех публикациях отсутствует указание на эффективность описываемых инициатив, их роли в решении региональных проблем, влияния на последующие (реальные или потенциальные) действия властей по решению проблемных зон. По результатам нашего исследования, проведенного в 2021 году, именно отсутствие веры в позитивные изменения становится причиной отказа от участия в преобразовании городской среды (Антонова, Абрамова 2021).

Мы полагаем, что необходимо усиливать поддержку в СМИ гражданских инициатив и привлекать к ним общественное внимание, в том числе через создание отдельных специализированных рубрик, увеличения числа публикаций и аналитического контента. Это будет способствовать мобилизации жителей в гражданские проекты, в обсуждение на площадках новых медиа актуальных вопросов жизни регионов, в участие в цифровых и офлайн-форматах инициирования и решения локальных и региональных задач развития. Информационные сообщения должны быть понятны и убедительны, мотивировать аудиторию к определенным гражданским действиям и указывать потенциально возможные пути их реализации, учитывать социокультурный контекст региона, влияющий на возможности целевой аудитории понять и принять вовлекающие идеи и аргументы.

Проведенный контент-анализ позволяет предложить следующие рекомендации для медиа по освещению гражданской активности. Во-первых, уделять больше внимания гражданской активности, в особенности молодежной, поскольку данные новости вызывают отклик аудитории, главным образом если история подана в позитивном ключе. Во-вторых, увеличить мобилизационный потенциал медиаконтента за счет добавления обращений к аудитории, призывов к участию в разного рода активности. В-третьих, усилить акцент на эффективности реализуемых инициатив, достижения решения значимых и актуальных проблем общественной жизни.

Список литературы Новостные медиа как источник мобилизации гражданского активизма

- Антонова Н.Л., Абрамова С.Б. Право на город: мотивация социальной активности городской молодежи // Теория и практика общественного развития. 2021. № 6. С. 15–19. https://doi.org/10.24158/tipor.2021.6.1.

- Сапонова А.В., Задорин И.В. «Хорошими делами прославиться нельзя»: проблемы репрезентации в СМИ деятельности некоммерческого сектора во время пандемии COVID-19 в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 2 (162). С. 423–444. https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.2.1919.

- Чернега О.П. Гражданская журналистика: характерные черты и методы // Социальная журналистика: профессия и позиция. М., 2005. С. 29–35.

- Ширяева А.А. Участие СМИ и журналистов в становлении гражданского общества // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2011. № 2. С. 115–123.

- Шпуга Е.С. Неформальные средства коммуникации политических лидеров современной России // Теория и практика общественного развития. 2013. № 12. С. 113–115.

- Щемелева И.И. Исследование социальной активности и социального активизма в офлайн- и онлайн-пространстве // Теория и практика общественного развития. 2022. № 7. С. 57–61. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.7.6.

- Ahmed I., Beebe S.A., Ikhlaq A. News media use and civic engagement in the perspective of university students: social capital and civic accountability as mediating mechanism // Pakistan Journal of Educational Research. 2021. Vol. 4, no. 1. Pp. 34–49. https://doi.org/10.52337/pjer.v4i1.54.

- Avoiding the news to participate in society? The longitudinal relationship between news avoidance and civic engagement / J. Ohme [et. al] // Communications. 2022. [Without pagination]. https://doi.org/10.1515/commun-2021-0099.

- Influence of news media use and political discussions on social self-efficacy through sense of unity: an analysis of mediation model invariance with Spanish and Portuguese adolescents / V. Salad [et. al] // Current Psychology. 2023. [Without pagination]. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04940-3.

- Kim S.-H. Media Use, Social Capital, and Civic Participation in South Korea // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2007. № 84 (3). Pp. 477–494. https://doi.org/10.1177/107769900708400305.

- Kim S.J. The role of social media news usage and platforms in civic and political engagement: Focusing on types of usage and platforms // Computers in Human Behavior. 2023. Vol. 138, no. 1. P. 107475. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107475.

- Thorson K., Edgerly S. Civic Engagement through Media // The International Encyclopedia of Media Effects. Hoboken, N.-J., 2017. [Without pagination]. https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0168.