Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан

Автор: Афанасьев Г.Е., Добровольская М.В., Коробов Д.С., Решетова И.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Вклад донских алан в культурогенез и этногенез населения Хазарского каганата, его наследников, тюркских, славянских и финно-угорских соседей обсуждается на протяжении последних 100 лет. Для данной реконструкции этнической специфики раннесредневекового населения бассейна Среднего Дона применен широкий спектр современных методов. Выполнено компьютерное картографирование и пространственный анализ расположения катакомбных, ямных и кремационных могильников салтово-маяцкой культуры в междуречье Дона и Северского Донца. С помощью процедур ГИС-моделирования выделены ареалы плотности, построены тренды пространственного распространения погребальных сооружений разного типа, а также прослежена их территориальная и этнокультурная взаимосвязь с синхронными фортификационными памятниками региона. Ареал катакомбных могильников (10 памятников) имеет наибольшую плотность на осколе и на Сев. Донце. Использовались методы анализа палео-ДНК. В 6 образцах была обнаружена мужская гаплогруппа G2 и в 6 образцах - женская гаплогруппа I. Такое единообразие полученных результатов считается редким явлением в генетических исследованиях и встречается только при работе с материалами чрезвычайно замкнутых популяций. Одонтологический источник свидетельствует об относительной однородности компонентов внутри аланского кластера, в отличие от индивидов из ямных погребений. Выявлена демографическая специфика аланских групп. Это умеренный или повышенный ожидаемый возраст смерти (около 37 лет), значительный процент детских погребений (27-34 %), существенная разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. Изучение изотопного состава коллагена кости позволило реконструировать диету населения как смешанную растительно-белковую, с преобладанием растительного компонента. Результаты анализа изотопов стронция демонстрируют низкую мобильность населения.

Аланы, салтово-маяцкая культура, средний дон, катакомбные могильники, этногенез, гис-анализ, палеогенетика, палеодемография, одонтология, изотопное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/14328141

IDR: 14328141

Текст научной статьи Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан

Кардинальные изменения в Европе, явившиеся результатом миграций эпохи Великого переселения народов, стали основой культурных, социальных, демографических, популяционно-генетических изменений «обновленного» населения раннего Средневековья. Уникальная историческая ситуация, при которой произошла «поляризация» процессов этногенеза, выразилась, с одной стороны, в создании крупных политических и государственных образований, а с другой – в дроблении крупных племенных объединений и народностей. Подобное явление типично и для динамики групп аланского населения, принявшего участие в формировании ряда современных народов Северного Кавказа.

Появление в середине VIII в. в лесостепной зоне Донецко-Донского междуречья нового этнического компонента – переселившейся в регион части северокавказских аланских племен – маркируется выделенной в 1926 г. С. Н. За-мятниным салтово-маяцкой культурой ( Турбин , 1926. С. 1–5). Вклад донских алан в культуро- и этногенезе населения Хазарского каганата, его наследников, тюркских, славянских и финно-угорских соседей обсуждается на протяжении последних 100 лет. Во второй половине прошлого века окончательно оформилась концепция, согласно которой в Хазарском каганате ираноязычное донское аланское население активно ассимилировалось тюркоязычным булгаро-хазарским вплоть до потери своего языка ( Артамонов , 1954) и этнокультурных традиций ( Плетнёва , 1967). Одни исследователи ее поддержали ( Магомедов , 1983; Михеев , 1985), но другие выразили глубокие и аргументированные сомнения ( Кузнецов , 1969; Турчанинов , 1964). Так что, по существу, этот вопрос остается открытым и требует своего решения.

Проблема этнического облика донских алан неразрывно связана с темой этногенеза центральнокавказских народов и вклада в этот процесс алан ( Афанасьев , 1987). Для определения исходных мест миграции северокавказских алан в бассейн Среднего Дона по археологическим материалам особую важность представляют работы, обобщающие данные о распространении катакомбных могильников II–IX вв. на Северном Кавказе. Выделено несколько ареалов некрополей, которые были идентифицированы с конкретными аланскими племенными образованиями, известными нам по письменным источникам ( Коробов , 2009). Установлено, что каждая территориальная группа характеризуется особенностями погребального обряда, выраженными в параметрических характеристиках усыпальниц, составе инвентаря и ряде прочих элементов похоронной церемонии ( Коробов , 2003). Хронологическая дифференциация памятников показала, что район Кисловодской котловины являлся той территорией, где в середине VIII в. прекращают функционировать аланские катакомбные могильники. Складывается впечатление, что именно отсюда шли миграционные потоки аланских этнических групп в бассейн Среднего Дона ( Афанасьев, Рунич , 2001. С. 22, 23).

Во второй половине XX в. широкое распространение среди археологов получила версия, по которой северокавказские аланские племена, практиковавшие катакомбный обряд погребения, являлись предками современных осетин. Она развивала сформулированную Ю. Клапротом, Я. Потоцким, В. Миллером и их последователями гипотезу о скифо-сармато-аланском происхождении этого народа. Другая группа исследователей разделяла альтернативную версию – взгляды Н. Я. Марра, Е. И. Крупнова и других, кто полагал, что осетины – потомки автохтонных кавказских племен, а иранский язык – следствие их языковой ассимиляции (Гаглойти, 1966. С. 5–24). В качестве аргументов исследователей, придерживающихся аборигенной версии происхождения осетин, фигурирует вывод лингвистов о том, что осетинский язык хоть и принадлежит к группе иранских языков, но сформировался на кавказском субстрате (Абаев, 1956). Этот постулат дополняется выводами антропологов о том, что физический облик современных осетин свидетельствует об их местном кавкасионском происхождении (Бунак, 1946. С. 93–105; Абдушелишвили, 1964. С. 15–198; Алексеев, 1974. С. 9–198). В последние годы тема аланского наследства вновь активно обсуждается в работах отечественных историков, при этом одни и те же письменные, лингвистические, археологические источники получают различные этногенетические интерпретации (Шнирельман, 2006). Появляются новые версии и на базе исследования антропологического материала (Герасимова, 1994).

Ряд актуальных вопросов, связанных с проблемой этногенеза северокавказских народов, решение которых носит междисциплинарный характер, был сформулирован генетиками. Установлено, что популяции Северного Кавказа могут быть разделены на четыре лингвистико-географических региона, в генофонде каждого из которых преобладает один вариант Y-хромосомы. Для темы нашего исследования интересен вывод о том, что для населения Центрального Кавказа характерна гаплогруппа G2a1a-P18. Анализ ее филогенетической сети показывает, что среди осетин-иронцев преобладает кластер α, а среди осетин-дигорцев – кластер β. Общим для иронцев и дигорцев предстает кластер γ ( Ди-бирова , 2011. С. 81, 134–136), но пока остается неизвестным, каким образом гаплогруппа G2a1a-P18 появилась на Центральном Кавказе. По этому вопросу нет единства мнений, предлагаются различные варианты – наследство сарматоаланских племен, носителей кобанской культуры ( Чокаев , 2012), амазонок-сав-роматов ( Сабитов , 2011) и др. Очевидно, что только изучение палео-ДНК образцов, которые археологическими и антропологическими методами могут быть корректно идентифицированы с представителями аланского кластера населения Хазарского каганата, должно дать ответ на этот вопрос.

Выбор для междисциплинарного анализа материалов лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры Донецко-Донского междуречья обусловлен тем обстоятельством, что время появления алан на Дону (середина VIII в.) приблизительно совпадает, согласно лингвистической хронологии, со временем разделения праосетинского языка на иронский и дигорский диалекты. Кроме того, анализ генеалогической скорости STR-мутаций показал, что в это же время происходит выделение кластеров α (1400 ± 500 л. н.), β (1300 ± 500 л. н.) и γ (1200 ± 500 л. н.) в гаплогруппе G2a1a-P18 ( Дибирова , 2011. С. 134–136; Балановский , 2012. С. 28–30). Эти выводы открывают обнадеживающие перспективы сравнительного анализа этнокультурной, палеоантропологической и палеогенетиче-ской характеристик аланского населения середины VIII – IX в. в бассейне Среднего Дона с характеристиками аланского населения Кисловодской котловины предшествующего времени, накануне миграции в лесостепь.

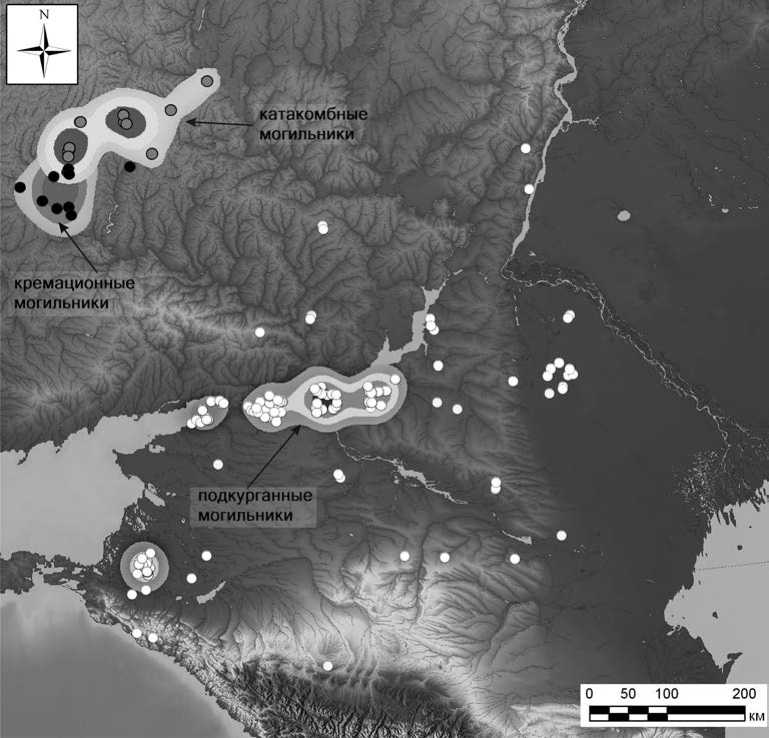

Для реконструкции этнической специфики раннесредневекового населения бассейна Среднего Дона исследовательская группа применяла широкий спектр как традиционных, так и новых для исторических дисциплин методов, а также специфических методов, присущих естественнонаучным дисциплинам (Афанасьев и др., 2014). Осуществлено позиционирование, компьютерное картографирование и пространственный анализ расположения катакомбных, ямных и кремационных могильников салтово-маяцкой культуры в междуречье Дона и Северского Донца. С помощью процедур ГИС-моделирования выделены ареалы плотности, построены тренды пространственного распространения погребальных сооружений разного типа, а также прослежена их территориальная и этнокультурная взаимосвязь с синхронными фортификационными памятниками региона. Особое внимание уделялось критической проверке бытующих взглядов на этномаркирующие морфологические и технико-технологические признаки кухонной посуды у носителей салтово-маяцкой культуры. В частности, исследована сопряженность этих признаков с керамическими производственными мастерскими и погребальной обрядностью обслуживающего их населения.

В основу блока антропологических работ был положен принцип комплексности биоархеологического исследования. Соотнесение данных классических методик с учетом признаков, позволяющих реконструировать образ жизни индивидов, дает нам новую возможность понимания целого ряда вопросов, связанных, например, с процессами адаптации древнего населения (при переходе к оседлости, освоении пространства в поисках источников пищи, военных конфликтах и т. п.), дифференцированным доступом к пище и другим ресурсам. Так как в наши задачи входило получение разносторонней информации о биологических особенностях и биологических маркерах хозяйственных, культурных, социальных традиций, был сформирован следующий корпус методик: программа подсчета основных демографических характеристик, программа палеопатологических исследований, антропометрические методики, одонтометрическая и одонтоскопическая методики, программа определения изотопного состава коллагена костной ткани (δ13С и δ15Ν) и зубной эмали (87Sr/86Sr). Использованные методы анализа палео-ДНК аналогичны традиционным методам анализа современного ДНК. Однако к чистоте и стерильности эксперимента предъявляются повышенные требования, обусловленные тем обстоятельством, что, в отличие от современных образцов, в древних образцах сохраняются лишь единичные молекулы ДНК.

Новые исследовательская парадигма и методические приемы анализа, междисциплинарный подход к изучению материала открывают возможности более глубокого извлечения исторической информации из археологического источника. В ряде обобщающих работ археологов и историков, посвященных Хазарскому каганату, кухонные горшки и котлы салтово-маяцкой культуры занимали особое положение в качестве важного признака, маркирующего расселение тюркоязычных булгаро-хазарских племен, не оставляя места для раннесредневекового населения Северного Кавказа, представляющего адыго-абхазскую, иранскую и нахскую лингвистические группы. Критическое рассмотрение методики анализа морфологических и технико-технологических признаков подобной керамики и сопоставление образцов гончарного производства с антропологическими характеристиками населения дают основания считать эту гипотезу несостоятельной (Афанасьев, 2013а; 2013б). Выясняется, что у аланского насе- ления бассейна Среднего Дона, аланского и субстратного раннесредневекового населения Центрального Кавказа изготовление подобных сосудов имеет более глубокие традиции, уходящие корнями как минимум к рубежу н. э. Напрашивается вывод о том, что исторические построения, очерчивающие территорию обитания булгаро-хазарских племен в Волго-Доно-Кубанском междуречье, на Северном Кавказе и базирующиеся на технико-технологических свойствах кухонных горшков салтовского облика как этнических маркерах, фактически не имеют научных доказательств и нуждаются в пересмотре.

В рамках данного проекта проведено изучение пространственного распределения основных типов погребальных сооружений в бассейне Дона методами ГИС-анализа. Полученная карта (рис. 1) показала, что зоной с наивысшей плотностью подкурганных погребений, оставленных хазарским этносом (около 350 объектов), является территория Нижнего Дона. Ареал связываемых с аланами катакомбных могильников (10 памятников) имеет наибольшую плотность на Осколе, в районе Волоконовки, и на Северском Донце, в районе Верхнего Салтова. К югу от них, на Северском Донце, расположена территория с высокой плотностью кремационных некрополей (10 памятников). На севере она частично перекрывается зоной катакомбных могильников. Отдельные ям-ные захоронения и могильники, принадлежность которых или исключительно булгарам, или самым разнообразным по этническому составу группам местного и пришлого населения продолжает дискутироваться, встречаются как в трех выделенных ареалах, так и на обширном пространстве между ними – в степях бассейна Среднего Дона. Каким образом результаты ГИС-анализа археологического материала сопряжены с данными палеоантропологии и генетики в контексте реконструкции этнического состава населения Хазарского каганата?

В процессе работы над проектом были проведены комплексные антропологические исследования новых скелетных материалов из катакомбных некрополей Дмитриевский и Верхнесалтовский IV. В целом, для индивидов из катакомбных погребений, ассоциируемых с аланской этнической общностью, установлено единство морфологического облика, проявляющегося в чертах строения черепа и посткраниального скелета. Половозрастные характеристики изученных выборок позволяют считать палеопопуляции, оставившие эти некрополи, оседлыми, стационарными, динамично развивавшимися. В пределах единства краниологических особенностей, описанных ранее для аланских групп ( Чучу-кало , 1926. С. 207–215; Алексеев , 1962), выявлены два комплекса краниологических особенностей, которые встречаются в каждой из исследованных серий ( Березина, Решетова , 2013). Возможно, наличие этих двух комплексов указывает на структурированность аланского населения Донецко-Донского междуречья. Средние характеристики остеометрических параметров свидетельствуют о гра-цильном сложении индивидов из катакомбных погребений. Остеометрические исследования позволили выявить единые тенденции в скелетной конституции, проявляющиеся, в частности, в стабильности пропорций продольных размеров сегментов верхней и нижней конечностей. Относительно удлиненная голень и относительно удлиненное предплечье позволяют относить эти группы населения к южным адаптивным формам.

Рис. 1. Расположение могильников с различной погребальной обрядностью

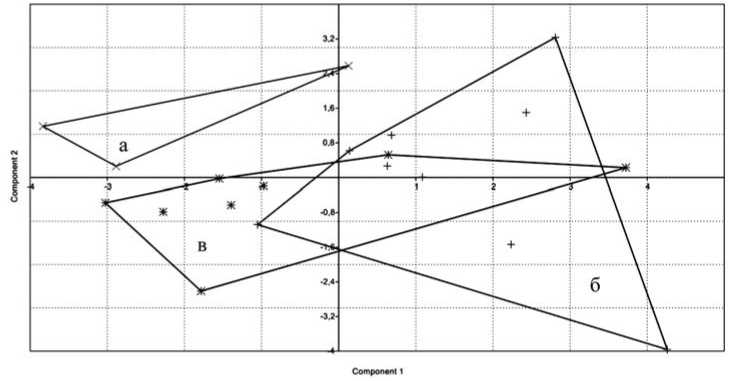

Анализ одонтологических данных методом главных компонент выявил четкую межгрупповую дифференциацию женской группы индивидов, ограниченную пределами памятников. Наибольшую близость к аланским материалам проявила одонтологическая выборка из могильника Ржевка, расположенного в пограничном лесостепном регионе. Разнообразие внутри как мужской, так и женской выборки отмечалось по ожидаемому направлению процессов ре-дукции/укрупнения вариабельных зубов в разных группах, тяготеющих в сторону либо восточного, либо южного европеоидного типа. Одонтологический источник создает впечатление относительной однородности компонентов внутри аланского кластера, свидетельствующих о европеоидном происхождении, в отличие от индивидов из ямных погребений, среди которых присутствует примесь восточного одонтологического типа (рис. 2). Полученные данные по аланским одонтологическим сериям внутри салтово-маяцкой культуры

Рис. 2. Результаты анализа главных компонент для одонтологической серии (женщины) из могильников а – Дмитровский (Подонье), катакомбный; б – Ржевка (Поосколье), ямный; в – Маяки (Поосколье), ямный не входят в противоречие с результатами более ранних исследований (Кондук-торова, Сегеда, 1990).

При изучении одонтологической серии из некрополя Дмитриевский Сегеда С. П. проанализировал 119 черепов (51 мужской и 68 женских) (Там же). Программа дополнила результаты краниологического анализа и включила в себя, кроме метрического, комплекс основных расово-диагностических критериев. В результате было выявлено, что серия из могильника Дмитриевский сложилась на европеоидной основе при некотором участии «восточного компонента». Различия между мужской и женской группами носили ненаправленный характер и были статистически недостоверными. При сравнительном анализе, охватившем территориально и хронологически близкие восточноевропейские группы, серии из салтово-маяцких памятников выявляют наибольшее сходство с представителями северокавказского одонтологического комплекса (данные Каши-бадзе В. Ф., 1984 г.).

Выявлена демографическая специфика аланских групп. Она проявляется в таких показателях, как умеренный или повышенный ожидаемый возраст смерти (около 37 лет), значительный процент детских погребений (27–34 %), существенная разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. Последняя особенность типична для обществ с высоким уровнем рождаемости. Сочетание высоких показателей детской смертности и значительного диморфизма в продолжительности жизни мужчин и женщин позволяет предполагать, что эти группы динамично увеличивали свою численность. Вместе с тем демографические показатели групп населения из двух некрополей не совпадают. Так, численное преобладание женщин выражено в группе из Дмитриевского могильника, что отмечалось также ранее Бужиловой А. П. (2010. С. 859). Показатели ожидаемой продолжительности жизни у мужчин из аланских групп – 37 лет и 41 год, в то время как аналогичные показатели для мужских групп из ямных погребений салтово-маяцкой культуры в основном не превышают 37 лет (Решетова, 2013). Средний возраст смерти – величина во многом условная, хотя и показательная. Хотелось бы отметить, что для мужских групп высока доля индивидов в возрасте старше 45 и даже 50 лет. Это прямое свидетельство высокого качества жизни мужской части социумов. Сходство параметров демографической структуры групп из различных некрополей с катакомбами, вероятно, является следствием единства образа жизни и элементов социальной организации аланских обществ Донецко-Донского междуречья. Важнейшей чертой этого образа жизни следует считать оседлость.

В связи с реконструкцией образа жизни актуальным представляется привлечение данных изотопного анализа в части воссоздания основных характеристик питания. Определения δ13/12С и δ15/14Ν показали невысокие величины для азота (8–10 ‰) и высокие показатели углерода (от -16 до -13 ‰) ( Добровольская, Решетова , 2014. С. 42). Такое сочетание изотопных показателей, с учетом данных по местной травоядной фауне, свидетельствует как об умеренной доле продуктов животного происхождения, так и о большом удельном весе растительной пищи. Важно отметить, что столь высокими значения дельта углерода характеризуются только растения С4-типа фотосинтеза (растения аридных зон). Из евразийских сельскохозяйственных культур это, прежде всего, просо. Данные, косвенно указывающие на широкое использование земледельческой продукции, также подтверждают мнение об оседлости аланских групп в Донецко-Донском междуречье.

Вопрос о степени оседлости населения также может быть рассмотрен на основе данных о соотношении 87Sr/86Sr в костной ткани и эмали зубов как людей, так и животных. Метод основан на значительной зависимости изотопного соотношения от местных геологических условий. Величина соотношения зависит от происхождения основных местных геологических отложений. Поступающие в организм человека изотопы не трансформируются биологическими процессами, а полностью отражают местную геохимическую обстановку. Метод получил широкое распространение в современных биоархеологических исследованиях (см., напр.: Population…, 2012).

Первые результаты, полученные при исследовании образцов из могильников Верхнесалтовский (катакомбы 74 и 77) и Дмитриевский (катакомбы 171 и 172), показали сходство величин соотношения внутри каждого из некрополей. Индивид из катакомбы 74 Верхнесалтовского некрополя (женщина) представлен двумя образцами эмали зубов – первого верхнего премоляра (образец а ) и третьего верхнего моляра (образец б ). Как известно, эмаль коронок этих зубов формируется у человека в разное время. Коронки первых премоляров заканчивают свое формирование между 5 и 6 годами, в то время как коронки третьих моляров (зубов мудрости) завершают рост примерно к 18 годам. Сравнивая показатели изотопного соотношения в эмали зубов, мы можем проверить, не менялись ли геохимические особенности среды обитания человека, т. е. не перемещался ли он на значимые расстояния. Обе величины, определенные для образцов индивида из катакомбы 74, практически совпадают (рис. 3).

0,7070,70750,7080,70850,7090,7095 0,710,71050,711

Рис. 3. Результаты определения соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr в эмали зубов индивидов из погребений Верхнесалтовского и Дмитриевского могильников

Такое постоянство связано с оседлым образом жизни. Важно также отметить, что расстояния между могильниками невелики, т. е. выражаются лишь в десятках километров. Таким образом, вновь примененный метод показал высокую надежность и эффективность и открывает значительные перспективы для дальнейшего использования.

Для анализа аланской палео-ДНК на уровне гаплогрупп (лабораторные работы выполнялись В. В. Ильинским и А. У. Елмуратовым были отобраны 12 образцов человеческих зубов и фрагментов костей из катакомбных могильников (10 – из раскопок В. С. Аксёнова в Верхнесалтовском IV могильнике и 2 – из раскопок В. А. Сарапулкина в Дмитриевском могильнике). После того как костная ткань и зубы были поверхностно обработаны деконтаминирующим раствором, проводилось механическое снятие их верхнего слоя на глубину 1–3 мм, а затем отбирался материал из внутренних слоев. Образцы измельчались и декальцифицировались раствором EDTA и SDS. Экстракция ДНК из полученной надосадочной жидкости проводилась этанольным переосаждением. Исследование мужской линии проводилось путем анализа 23 микросателлит-ных локусов (STR) Y-хромосомы человека. Определение гаплогруппы женской линии осуществлялось изучением гипервариабельных регионов мтДНК. Задача состояла в выявлении нуклеотидных последовательностей гипервариабельных регионов HVS-1, HVS-2, HVS-3 мтДНК с последующим определением гапло-группы индивидуумов и предсказаний путей миграции. В итоге, в 6 образцах была обнаружена мужская гаплогруппа G2 и в 6 образцах – женская гаплогруп-па I. Такое единообразие полученных результатов считается редким явлением в генетических исследованиях и встречается только при работе с материалами чрезвычайно замкнутых популяций. Можно полагать, что продолжение работы в этой области позволит нам внести некоторые уточнения или корректировки, учитывая то обстоятельство, что ранее в результате проведенных венгерскими коллегами молекулярно-генетических исследований 6 образцов из Верхнесал- товского могильника были выявлены гаплогруппы U*, U2, H, K, D, U5 митохондриального ДНК (Чёз и др., 2012. С. 94–101).

На Северном Кавказе, с территорией которого связаны своим происхождением донские аланы, у современного населения G2 встречается в виде двух ветвей. Среди представителей иранской лингвистической группы (осетины) преобладает G2a1, тогда как для адыго-абхазской лингвистической группы (абхазы, адыгейцы, шапсуги, черкесы, кабардинцы, абазины) характерна G2a3. В значительно меньшей степени G2a фиксируется у представителей центральнокавказских тюркоязычных (карачаевцы, балкарцы) и нахских (ингуши, чеченцы) народов ( Nasidze et al. , 2004; Коршунова , 2004. С. 61–161; Литвинов , 2008. С. 10–22; Боготова , 2009. С. 16–23; Дибирова , 2011. Табл. 6; Балановский , 2012. Рис. 58; Схаляхо , 2013. С. 5–22; Теучеж , 2013. С. 9–22; Клёсов , 2013). Решение проблемы аланской ДНК, неразрывно связанное с исследованием роли алан и кавказского субстрата в формировании осетинского народа, теперь принимает более отчетливые очертания. Мы получили первые, и чрезвычайно перспективные для исторической интерпретации, данные об аланской ДНК хазарского времени. Необходимы дальнейшие углубленные исследования не только палео-ДНК на уровне субкладов аланского материала хазарского и предхазарского времени, но и палео-ДНК носителей подкурганного и ямного обрядов погребений на территории Хазарского каганата, а также одновременного и предшествующего им центральнокавказского субстрата, практиковавшего захоронения в каменных ящиках, в подземных и наземных склепах. Тогда станет ясно: является ли мужская G2 у донских алан наследием северокавказских алан, сармат, кангюйцев, или это вклад центральнокавказского субстрата.

Полученные в ходе работы результаты анализа археологического, антропологического источников и палео-ДНК указывают на единство генетических, морфологических черт, сходство хозяйственных и культурных традиций внутри аланского кластера, а также свидетельствует о правомерности отнесения населения, оставившего катакомбные некрополи Донецко-Донского междуречья, к единому консолидированному этническому объединению. Можно говорить о своеобразной консервации морфологических и генетических особенностей большинства изученных аланских серий, что указывает на сохранение традиционной структуры брачных связей и чрезвычайно низком уровне метисаци-онных процессов. Впервые в науке были получены комплексные результаты, свидетельствующие о культурной, антропологической и генетической специфике донских алан, материальная культура которых заключена в лесостепном варианте салтово-маяцкой культуры.

Список литературы Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан

- Абаев В.И., 1956. О языковом субстрате//Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. № 9. С. 57-69.

- Абдушелишвили М.Г., 1964. Антропология древнего и современного населения Грузии. Тбилиси: Мецниереба. 207 с.

- Алексеев В.П., 1962. Антропологiя Салтiвського могильника//Матерiали з антропологiї України. Київ. Вип. 2. С. 48-87.

- Алексеев В.П., 1974. Происхождение народов Кавказа. Краниологическое исследование. М.: Наука. 320 с.

- Артамонов М.И., 1954. Надписи на баклажках Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого городища//СА. Вып. XIX. С. 266-268.

- Афанасьев Г.Е., 1987. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII-X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры). М.: Наука. 201 с.

- Афанасьев Г.Е., 2013а. Кухонная посуда салтово-маяцкой культуры -этномаркирующий признак?//РА. № 3. С. 13-25.

- Афанасьев Г.Е., 20136. Отощители в формовочной массе кухонной посуды салтово-маяцкой культуры как этномаркирующий признак//Очерки средневековой археологии Кавказа/Отв. ред. В.И. Козенкова. М.: ИА РАН. С. 34-50.

- Афанасьев Г.Е., Добровольская М.В., Коробов Д.С., Решетова И.К., 2014. О культурной, антропологической и генетической специфике донских алан//Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа: XXVIII Крупновские чтения: Материалы Международной науч. конф., Москва, 21-25 апреля 2014 г./Отв. ред. Д.С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 30-35.

- Афанасьев Г.Е., Рунич А.П., 2001. Мокрая Балка. Вып. 1: Дневник раскопок. М.: Научный мир. 252 c.

- Балановский О.П., 2012. Изменчивость генофонда в пространстве и времени: синтез данных о геногеографии митохондриальной ДНК и Y-хромосомы: Дисс.. д-ра биол. наук. М. Рукопись. 357 c.

- Березина Н.Я., Решетова И.К., 2013. Новые антропологические материалы из могильников Северного Кавказа и Среднего Подонья//Новые материалы и методы археологического исследования: Материалы II Междунар. конф. молодых ученых (13-19 марта 2013, Москва)/Отв. ред. В.Е. Родинкова, А.Н. Федорина. М.: ИА РАН. С. 181, 182.

- Боготова З.И., 2009. Изучение генетической структуры популяций кабардинцев и балкарцев: Автореф. дисс. канд. биол. наук. Уфа. 24 с.

- Бужилова А.П., 2010. Донские аланы по данным антропологии//Человек и древности/Сост. М.В. Андреева, С.В. Кузьминых, Т.Н. Мишина. М.: Гриф и К°. С. 855-866.

- Бунак В.В., 1946. Антропологический состав населения Кавказа//Вестник государственного музея Грузии. Т. XIII-А. С. 89-109.

- Гаглойти Ю.С., 1966. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси: Мецниереба. 258 с.

- Герасимова М.М., 1994. Палеоантропология Северной Осетии в связи с происхождением осетин//Этнографическое обозрение. № 3. С. 51-62.

- Дибирова Х.Д., 2011. Роль географической подразделённости и лингвистического родства в формировании генетического разнообразия населения Кавказа (по данным об Y-хромосоме): Дисс.... канд. биол. наук. М. Рукопись. 168 с.

- Добровольская М.В., Решетова И.К., 2014. Питание носителей тРАдиций салтово-маяцкой культуры Доно-Донецкого междуречья по данным изотопного анализа//РА. № 2. 39-47.

- Клёсов А.А., 2013. Что говорит ДНК-генеалогия о кавказцах . URL: http://pereformat ru/2013/10/east-kavkaz-dna/.

- Кондукторова Т.С., Сегеда С.П., 1990. Краниологическая и одонтологическая характеристика людей салтово-маяцкой культуры из села Дмитровское//Вопросы антропологии. Вып. 84 С. 94-105.

- Коробов Д.С., 2003. Социальная организация алан Северного Кавказа IV-IX вв. СПб.: Алетейя. 377 с.

- Коробов Д.С., 2009 К вопросу о РАсселении аланских племен Северного Кавказа по данным археологии и письменных источников//РА. № 1. С. 64-76.

- Коршунова Т.Ю., 2004. Анализ генетической структуры популяций Северного Кавказа по данным о полиморфизме митохондриального и ядерного геномов: Дисс.... канд. биол. наук. Уфа. Рукопись. 195 с.

- Кузнецов В.А., 1969. Рецензия на книгу С.А. Плетнёвой «От кочевий к городам»//СА. № 2. С. 296-301.

- Литвинов С.С., 2008. Изучение генетической структуры народов Западного Кавказа по данным о полиморфизме Y-хромосомы, митохондриальной ДНК и ALU-инсерций: Автореф. дисс.... канд. биол. наук. Уфа. 23 с.

- Магомедов М.Г., 1983. Образование Хазарского каганата. М.: Наука. 224 с.

- Михеев В.К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Вища школа. 147 с.

- Плетнёва С.А., 1967. От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура. М.: Наука, 1967. 208 с. (МИА; № 142.)

- Решетова И.К., 2013. Характеристика антропологических материалов из могильников у с. Маяки на Северском Донце//Новые материалы и методы археологического исследования: материалы II Междунар. конф. молодых ученых (13-19 марта 2013, Москва)/Отв. ред. В.Е. Родинкова, А.Н Федорина. М.: ИА РАН. С. 182-184.

- Сабитов Ж., 2011. Происхождение гаплогруппы G2a1a у осетин//The Russian Journal of Genetic Genealogy. T. 3. № 1. С. 61-69. (Русская версия.)

- Схаляхо Р.А., 2013. Геногеография тюркоязычных народов Кавказа: анализ изменчивости Y-хромосомы: Автореф. дисс.... канд. биол. наук. М. 24 с.

- Теучеж И.Э., 2013. Генофонд адыго-абхазских народов, грузин и армян по данным о полиморфизме Y-хромосомы и фамилий: Автореф. дисс.... канд. биол. наук. М. 24 с.

- Турбин И.И., 1926. Заявление о городищах в Воронежской губернии. Дело № 163//Архив ИИМК. № 202.

- Турчанинов Г.Ф., 1964. О языке надписей на камнях Маяцкого городища и флягах Новочеркасского музея//СА. № 1. С. 72-87.

- Чёз А., Ланго П., Менде Б.Г., 2012. Археогенетическое исследование материалов салтовской и древневенгерской культур (предварительное сообщение)//Старожитностi Лiвобережного Поднiпров'я. Київ; Полтава: Центр памя'тникознавства НАН України. 200 с.

- Чокаев Х.К., 2012. Популяционная генетика о проблеме происхождения осетинского этноса . URL: http://forum.nohchidu.com/index.php/topic,72.0.html?PHPSESSID=68b38138aad6a3a95c5b790961f3b1be.

- Чучукало Г.И., 1926. Черепа из Верхнесалтовского могильника//Труды Украинского Психо-Неврологического Института. Вып. 11: Материалы по антропологии Украины. Сб. 2. Харьков: Харкiв Друк. С. 207-216.

- Шнирельман В.А., 2006. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX в. М.: Новое литературное обозрение. 348 с.

- Nasidze I., Ling E.Y.S., Quinque D., Dupanloup I., Cordaux R., Rychkov S., Naumova O., Zhukova O., Sarraf-Zadegan N., Naderi G.A., Asgari S., Sardas S., Farhud D. D., Sarkisian T., Asadov S., Kerimov A., Stonrking M., 2004. Mitochondrial DNA and Y-Chromosome Variation in the Caucasus//Annals of Human Genetics. № 68. P. 205-221.

- Population dynamics in prehistory and early history, 2012. New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics/E. Kaiser, I. Burger, W Schrier (Eds). Berlin: Walter de Gruyter & Co. 353 p.