Новые археологические объекты раннего голоцена Приольхонья

Автор: Новиков А.Г., Горюнова О.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся материалы новых археологических объектов раннего голоцена Куркут III, Бур-люк I и Нуга I, расположенных на побережье оз. Байкал. Проведен культурно-хронологический анализ этих комплексов и предложена их датировка. Установлено, что по номенклатурному набору и типологии инвентаря они аналогичны широкому кругу мезолитических поселений Приольхонья хронологического охвата 9,8-7,3 тыс. л.н. Наличие характерных типологических форм орудий позволило сузить датировку: для комплекса Бурлюк I -в пределах 9,3-7,3 тыс. л.н. (10,5-8,2 тыс. кал. л.н.), а для Куркута III- в пределах 8,0-7,3 тыс. л.н. (8,8-8,2 тыс. кал. л.н.). Полученные материалы значительно расширили базу данных по мезолитическим комплексам региона и подтвердили планиграфические особенности концентрации материалов отдельными пятнами - скоплениями, за пределами которых находки единичны.

Приольхонье, оз. байкал, ранний голоцен, мезолит

Короткий адрес: https://sciup.org/14522335

IDR: 14522335 | УДК: 903(571.53)96279+903(571.53)96339

Текст научной статьи Новые археологические объекты раннего голоцена Приольхонья

Приольхонье (западное побережье оз. Байкал от мыса Елохин до р. Большая Бугульдейка) в настоящее время является одним из опорных геоар-хеологических районов для изучения культурных комплексов раннего голоцена Прибайкалья. С этим периодом в истории региона ассоциируются мезолитические комплексы. Благодаря междисциплинарным исследованиям много слойных геоархео-логических объектов на территории Приольхонья (Берлога, Итырхей, Саган-Нугэ, Кулары III и др.) стало возможным стратиграфически расчленить культурные комплексы разных периодов раннего голоцена, дать предварительную характеристику 140

и предложить схему их периодизации [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 2006]. Серия радиоуглеродных дат по этим объектам дала возможность более точно оценить возраст ряда культурных событий и рубежей.

Тематические исследования, проведенные в Приольхонье в последние годы, позволили выявить новые геоархеологические объекты с комплексами раннего голоцена. Ввод этих материалов в научный оборот и предварительная их датировка являются целью предлагаемой статьи.

Археологический объект Нуга I находится в 248 км к СВ от г. Иркутска и в 68 км к СВ от пос. Сахюртэ (Маломорская речная станция), в северо-восточной части одноименного залива западного побережья оз. Байкал. Местонахождение обнаружено отрядом Иркутской экспедиции ЛО ИА АН СССР (Л.П. Хлобыстин) в 1959 г. Сборы материалов проводились отрядами Комплексной археологической экспедиции Иркутского государственного университета (КАЭ ИГУ) в 1984, 1991 и 1994 гг. (П.Е. Шмыгун, О.И. Горюнова). Стоянка предварительно была отнесена к неолиту. Шурфовочные работы впервые проведены отрядом экспедиции Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН (А.Г. Новиков, О.И. Горюнова) в 2014 г. В результате работ выявлено два культурных слоя, датируемых неолитом и мезолитом. Культурный слой сохранился узкой полосой вдоль побережья. Площадь вскрытия – 6 м2. Сводный стратиграфический разрез включает:

-

1) дерн (0,05 м);

-

2) серую супесь (0,05–0,04 м);

-

3) черную гумусированную супесь (0,06 м), I культурный слой;

-

4) бурую прослойку супеси (0,03–0,04 м);

-

5) черную гумусированную супесь (0,08–0,12 м), II культурный слой. В подошве слоя отмечены мо-розобойные клинья.

Ниже – желтая щебенистая супесь с грубообломочным материалом.

К раннему голоцену отно сится комплекс II культурного слоя, содержащий 39 изделий из камня. Находки представлены призматическими пластинами (10 экз.), отщепами (15 экз.) и сколами (краевой и 5 пластинчатых). В числе орудий – угловой резец на призматической пластине, концевые скребки на пластинчатых сколах (3 экз.), дисковидный скребок на сколе кварца, скребок на отщепе, скребловидное орудие и первичный скол с краевой ретушью.

Археологический объект Бурлюк I находится в 4 км к СЗ от пос. Сахюртэ (Маломорская речная станция), у одноименного мыса на северо-западном побережье Куркутского залива Малого моря оз. Байкал. Объект обнаружен П.П. Хороших в результате разведки 1921–1923 гг.; подъемные сборы проведены отрядом Иркутской экспедиции ЛО ИА АН СССР в 1959 г. Шурфовочные работы впервые выполнены Маломорским отрядом КАЭ ИГУ (О.И. Горюнова) в 1991 г. В результате в береговой зоне выявлено три культурных слоя, датированных неолитом – бронзовым веком. В 2015 г. отрядом Российско-Канадской археологической экспедиции ИГУ (А.Г. Новиков) на пологой площадке в 120 м от побережья, на высоте 13–14 м от современного уровня оз. Байкал выявлен мезолитический комплекс. Площадь вскрытия – 16 м2. Артефакты рас- полагались одним пятном – скоплением, за пределами которого находки единичны.

Стратиграфический разрез в месте раскопа включает:

-

1) дерн (0,04–0,05 м);

-

2) серая супесь (0,12–0,15 м), культурный слой.

Ниже – пачка песков и супесей желтого цвета с пятнами ожелезнения (сартанские отложения). Мощность рыхлых отложений – до 0,50 м.

Обнаруженные артефакты представлены изделиями из камня (193 экз.). Среди них преобладают призматические пластины и их обломки (87 экз., включая 11 микроформ), отщепы (82 экз., включая 29 микроформ). Пластинчатые сколы составляют 5 экз. В числе изделий – призматический одноплощадочный циркумфронтальный нуклеус.

Среди орудий доминируют резцы (4 экз.) и скребки (4 экз.). Резцы угловые – на пластинчатом сколе и на призматической пластине; срединные – на пластинах (2 экз.). Скребки преимущественно концевые на пластинчатых сколах (2 экз.), один – на призматической пластине. Отмечен скребок с округлым лезвием на отщепе. В числе орудий – две проколки (на пластинчатом сколе и на призматической пластине) и три резчика (на краевом сколе и два – на призматических пластинах). Часть призматических пластин (4 экз.) с локальной ретушью. Отмечен отщеп с ретушью.

Археологический объект Куркут III находится в бухте Западный Куркут (Куркутский залив Малого моря оз. Байкал), в 3 км к СЗ от пос. Сахюртэ (Маломорская речная станция). Впервые хронологически разновременный археологический материал зафиксирован в прибрежной части бухты в 1956 г. экспедицией ИГУ (П.П. Хороших, Э.Р. Рыгдылон, В.В. Сви-нин). В дальнейшем подъемные сборы проводились различными отрядами академических и вузовских подразделений: в 1959 г. – Иркутской экспедицией ЛО ИА АН СССР, в 1963 г. – отрядом ЛО ИА АН СССР (Л.П. Хлобыстин), в 1974–1976 гг. – отрядами КАЭ ИГУ (Н.А. Савельев, О.И. Горюнова). Шурфовочные работы впервые проведены Куркут-ским отрядом экспедиции Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ (О.И. Горюнова) в 1997 г. В результате в береговой части бухты зафиксировано четыре культурных слоя, датируемых от неолита до периода современной этнографии. Дальнейшие работы того же отряда в 2004, 2006 и 2013 гг. выявили в центральной, удаленной от побережья, части бухты (высота расположения 1,7–4,0 м над современным уровнем оз. Байкал) бескерамический комплекс. Он фиксируется отдельными пятнами в раскопах № 2 и № 3 2006 г. и № 2 и № 6 2013 г. Общая площадь вскрытия – 103 м2.

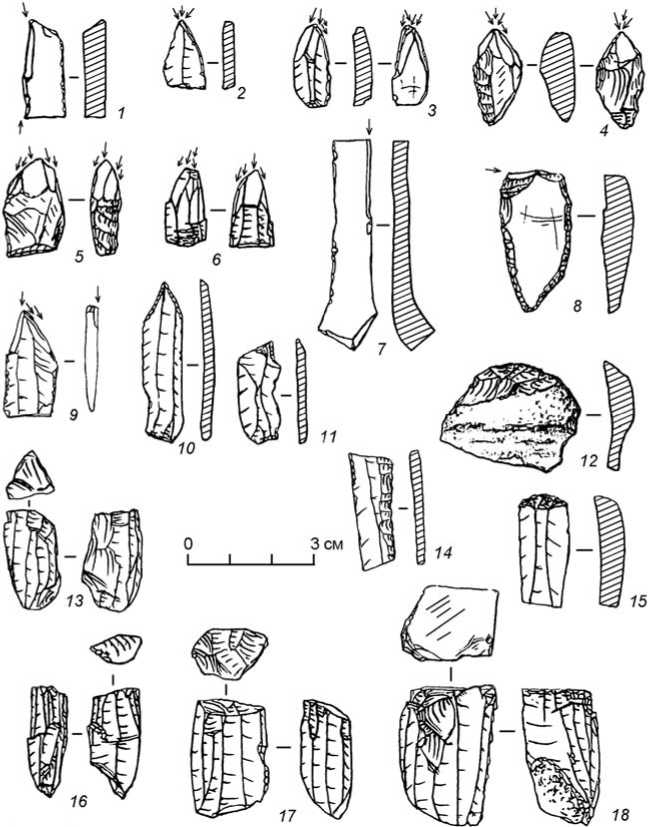

Каменный инвентарь мезолитического комплекса стоянки Куркут III.

Наиболее полный стратиграфический разрез в этой части бухты представлен в раскопах 2013 г.:

-

1) дерн (0,03–0,04 м);

-

2) светло-серая супесь (0,05–0,12 м), вглубь бухты – выклинивается;

-

3) бурая супесь (0,10–0,16 м), I (II)* культурный слой, вглубь бухты сливается с нижележащим слоем;

-

4) черная гумусированная почва (0,05–0,16 м); подошва разбита морозобойными клиньями. II (V) культурный слой.

Ниже – желтая щебенистая супесь.

К подошве черной гумусированной супеси привязан комплекс каменных изделий, датируемый мезолитом. Находки располагались скоплениями, за пределами которых их количество единично. Всего в комплексе зафиксировано 1720 артефактов. Первичное расщепление характеризуется нуклеуса- ми (15 целых и 6 заготовок) и сколами различной морфологии (1521 экз.). В числе последних 1005 от-щепов и кусков кремня (среди них 222 микроформы), 3 подживляющих скола с фронта нуклеуса, 150 пластинчатых, 19 краевых, 28 первичных сколов и 316 призматических пластин (целых и в обломках). Все нуклеусы одноплощадочные (см. рисунок, 13, 16–18). Преобладают призматические монофронтальные (9 экз.). Один нуклеус – биф-ронтальный. Среди конических нуклеусов (5 экз.) один – со сходящимися латералями.

Набор орудий (178 экз.) включает 12 скребков, скребловидное орудие, 2 комбинированных орудия (скобель-скребок и скобель-резчик), 4 проколки (3 из них – на призматических пластинах; см. рисунок, 10, 11), 5 резчиков (см. рисунок, 14), 18 резцов, 3 орудия с выемкой на пластинах, 2 скобеля на от-щепах, вкладыш с краевой ретушью на призмати- че ской пластине, ретушированные сколы (краевой, первичный и 16 пластинчатых), 19 отщепов, 90 призматических пластин с краевой ретушью и 3 обломка орудий.

Среди резцов (см. рисунок, 1–9) преобладают угловые на призматических пластинах (6 экз.). Отмечены 5 срединных (2 из них – многофасеточные), 4 полиэдрических, поперечный на пластинчатом сколе и 2 нуклеуса-резца.

Скребки (см. рисунок, 12, 15) – преимущественно с округлым лезвием на отщепах (8 экз.), остальные (4 экз.) – концевые на пластинах.

Таким образом, рассмотренные комплексы из объектов Куркут III, Бурлюк I и Нуга I по номенклатурному набору и типологии инвентаря аналогичны широкому кругу мезолитических поселений Приольхонья хронологического охвата 9,8–7,3 тыс. л.н. (11,0–8,2 тыс. кал. л.н.) [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 2006; Новиков, Горюнова, Вебер, 2014]. Их объединяет отсутствие керамики, наличие призматических нуклеусов, концевых скребков, большое количество призматических пластин и орудий из них (угловые резцы, вкладыши с краевой ретушью, орудия с выемками, резчики и др.). Наличие в комплексе Бур-люк I срединных и срединных многофасеточных резцов позволяет сузить его датировку в пределах 9,3–7,3 тыс. л.н. (10,5–8,2 тыс. кал. л.н.). Комплекс Куркута III, содержащий многофасеточные полиэдрические резцы и нуклеусы-резцы, может быть сопоставлен с объектами позднего–финаль-ного мезолита Приольхонья: VIII–VII слои Итыр-хея, VIII–VI слои Саган-Нугэ, IV–III слои Кула-ры III, XI слой Улан-Хады. Радиоуглеродные даты по этим комплексам – в пределах 8,0–7,3 тыс. л.н., или 8,8–8,2 тыс. кал. л.н. [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 2006; Новиков, Горюнова, Вебер, 2014].

Полученные новые материалы по раннему голоцену Приольхонья значительно расширили базу данных по мезолитическим комплексам региона. Исследования подтвердили планиграфические особенности концентрации археологических материалов мезолитических комплексов отдельными пятнами – скоплениями, за пределами которых находки единичны.

Список литературы Новые археологические объекты раннего голоцена Приольхонья

- Воробьева Г. А., Горюнова О.И., Новиков А.Г. Культурно-хронологическая периодизация и палеоэкологическая обстановка раннего голоцена Приольхонья//Современные проблемы археологии России. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. 1. -С. 189-191.

- Горюнова О.И., Новиков А.Г. Бескерамические комплексы Приольхонья (оз. Байкал)//Архаические и традиционные культуры Северо-Восточной Азии. Проблемы происхождения и трансконтинентальных связей. -Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2000. -С. 51-57.

- Новиков А.Г., Горюнова О.И., Вебер А.В. Мезолитический комплекс геоархеологического объекта Саган-Заба II (оз. Байкал)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2014. -Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. -С. 117-124.