Новые археологические памятники на северо-западе Алтая (Краснощековский и Солонешенский районы Алтайского края)

Автор: Харевич А.В., Харевич В.М., Колясникова А.С., Бочарова Е.Н., Колобова К.А., Кривошапкин А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В ходе полевого сезона 2020 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены разведки в Краснощековском и Солонешенском р-нах Алтайского края. Работы были обусловлены необходимостью расширения источниковой базы по исследованию жизнеобеспечивающих стратегий поздних неандертальцев Алтая. В рамках разведочных работ было обследовано два участка общей протяженностью 55 км. Была изучена территория в окрестностях опорных стоянок сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая: пещер Чагырская и им. Окладникова. В результате работ было выявлено три новых археологических объекта. Пещера Козья расположена в Краснощековском р-не Алтайского края, на притоке р. Чагырка (бассейн р. Чарыш), в 13 км от Чагырской пещеры. Пещера Верхняя Сибирячиха находится в Солонешенском р-не Алтайского края, на левом берегу р. Сибирячиха, притоке р. Ануй, рядом с пещерой им. Окладникова. Местонахождение Березовка расположено в Солонешенском р-не Алтайского края, на берегу р. Ануй, в месте впадения р. Березовка. Все выявленные археологические объекты относятся к эпохе палеолита. По характерному типу орудий и морфологии сколов-заготовок пещера Верхняя Сибирячиха была отнесена к среднему палеолиту, а местонахождение Березовка - к начальным этапам верхнего палеолита. В рамках поиска новых объектов, связанных с поздними неандертальцами Алтая, наибольший интерес представляют обнаруженные пещерные стоянки, которые, в отличие от известных долговременных лагерей (пещера Чагырская, им. Окладникова), демонстрируют единичные эпизоды посещения. В целом проведенные работы показали, что среднее течение р. Ануй и северный склон Тигирецкого хребта по-прежнему обладают большим потенциалом в плане обнаружения новых археологических объектов.

Северо-западный алтай, сибирячихинский вариант среднего палеолита, каменные артефакты, археологический слой, фаунистические остатки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145620

IDR: 145145620 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.263-270

Текст научной статьи Новые археологические памятники на северо-западе Алтая (Краснощековский и Солонешенский районы Алтайского края)

В последнее время памятники сибирячихин-ского варианта среднего палеолита Алтая находятся в фокусе комплексных междисциплинарных исследований, посвященных реконструкции процессов жизнедеятельности поздних неандертальцев [Kolobova et al., 2019; Колобова и др., 2019; Междисциплинарные исследования…, 2018]. В результате изучения археологических комплексов и генетических исследований ископаемых антропологических останков было доказано, что неандертальцы, обитавшие в Чагырской пещере, пришли на территорию Алтая из Европы ок. 60 тыс. л.н., сохранив свою материальную культуру и стратегии охоты [Kolobova et al., 2020].

В связи с последними исследованиями, посвященными изучению адаптационных стратегий неандертальцев, возникает необходимость расширения источниковой базы и поиска новых археологических объектов. В полевом сезоне 2020 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены разведочные работы на северо-западе Алтая в окрестностях известных памятников сибирячихинского варианта среднего палеолита – пещер Чагырская и им. Окладникова [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013]. Поиск новых объектов проводился по берегам рек Чарыш, Ануй и его малых притоков. Протяженность маршрута разведки в Краснощековском и Солонешенском р-нах Алтайского края составила 55 км (рис. 1).

Среднее течение Чарыша и долины его притоков, дренирующих северный склон Тигирецкого хребта, характеризуются наличием многочисленных карстовых полостей [Вистингаузен, 2019]. Здесь расположены два опорных палеолитических объекта Алтая – пещеры Чагырская и Страшная [Кривошапкин и др., 2015; Krivoshapkin et al., 2018]. Исследуемый участок относится к северозападной части Алтайской горной системы. Наиболее крупной орографической единицей района является Тигирецкий хребет, простирающийся в северо-западном направлении. Абсолютные отметки хребта достигают 2 299 м. Высота уровня Чарыша в месте расположения Чагырской пещеры составляет 337 м, высота уровня р. Иня в районе пещеры Страшной – 470 м. В рамках данных работ детально были изучены устье Ини и ее нижнее течение, а также долина р. Чагырка.

К юго-востоку от Чагырской пещеры на одном из притоков Чагырки был обследован скальный массив с несколькими карстовыми полостями. В двух пещерах были отмечены мощные рыхлые отложения и обнаружены разновременные фаунистические остатки, в связи с чем в них были заложены разведочные шурфы.

Пещера Козья

Пещера Козья (рис. 1, 2 ) расположена по правому (восточному) борту ручья (левого притока Чагырки), на западном склоне горы. Пещера возвышается над уровнем ручья на высоте 20 м. Абсолютная высота над ур. м. составляет 578 м. Пещера представляет собой протяженную карстовую полость с расширением в северо-восточной части. Она состоит из одного зала и двух галерей, уходящих в северном и юго-восточном направлениях. Протяженность основного зала составляет 16 м. Вход в пещеру обращен на юго-запад, его ширина составляет 4 м, в расширяющейся части ширина полости достигает 8 м. Перед пещерой есть предвхо-довая площадка, ее размеры 1,5 × 3 м.

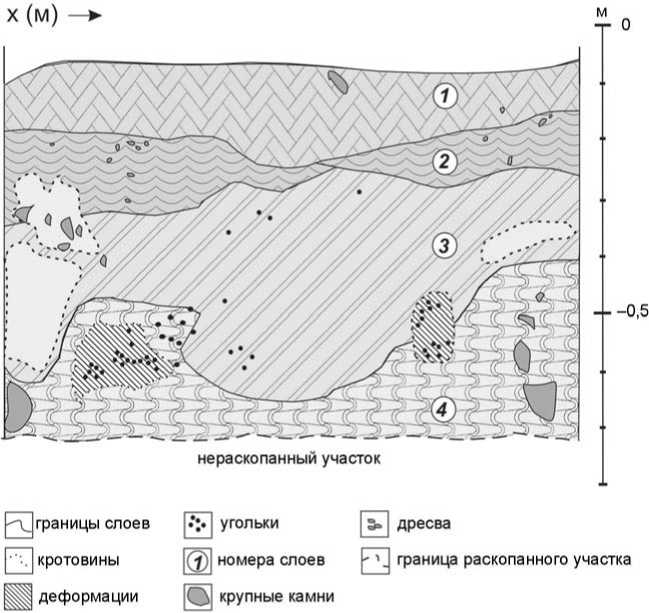

При обследовании карстовой полости на по-верхно сти рыхлых отложений были зафиксированы разновременные фаунистические остатки, фрагмент неорнаментированной керамики и отщеп. Разведочный шурф 1 × 1 м был заложен в центральной части пещеры в 9 м от входа. На изученном участке было выделено четыре стратиграфических подразделения (рис. 2).

Слой 1: рыхлые гумусированные отложения, перемешанные с современным мусором бурого и черного цветов. В основании слоя было выявлено углистое пятно, которое представляет собой растащенный костер. Мощность слоя от 5 до 15 см.

Слой 2: рыже-бурые суглинки с большим содержанием дресвы и многочисленными угольками, которые, по всей видимо сти, попали туда из вышележащего слоя. На вскрытом участке слой был представлен частично, в северо-западной части шурфа он практически отсутствовал. В южной части шурфа была зафиксирована яма с заполнением из слоя 1. Мощность слоя достигает 10 см.

Слой 3 сформирован суглинками палевого цвета, характеризуется высоким содержанием крупно-

Рис. 1. Расположение участков, обследованных в ходе археологической разведки, с указанием памятников сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая и выявленных объектов.

1 – Чагырская пещера; 2 – пещера Козья; 3 – пещера Верхняя Сибирячиха; 4 – пещера им. Окладникова; 5 – Березовка.

го обломочного материала и фаунистических остатков. В ходе разбора отложений в слое было выявлено множество нарушений и кротовин, которые содержали наполнитель вышележащих отложений. Мощно сть слоя составляет 10–40 см.

Слой 4 представлен яркими желто-рыжими суглинками. Отдельные линзы этого подразделения были выявлены на уровне слоя 3, к основанию шурфа слой был вскрыт на всей поверхности раскопа. В отложениях фиксируется много крупного обломочного материала. Мощность вскрытого слоя на данном участке 15–30 см.

Археологического материала в слое 1 обнаружено не было. Фаунистическая коллекция представлена 53 экз. Среди определимых остатков (см. таблицу ) присутствует домашняя лошадь ( E. ferus caballus ) и сибирская косуля ( Capreolus pygargus ). По характеру отложений и уровню сохранности ко стей можно заключить, что этот слой формировался в голоценовый период.

В углистом пятне на границе слоев 1 и 2 была найдена одна мелкая галечка. В слое 2 обнаружены только фаунистические остатки, которые представлены пятью неопределимыми фрагментами разного уровня сохранности. Фаунистическая коллекция слоя 3 насчитывает

Рис. 2. Стратиграфический разрез пещеры Козья.

-' границы обследованных участков

— граница государства

• памятники сибирячихинского варианта среднего палеолита

• выявленные археологические объекты

[ границы слоев I"'. J кротовины нераскопанный участок

|»;« | угольки | а. | дресва

|(j)| номера слоев ^J граница раскопанного участка |Q| крупные камни

Видовой состав фаунистической коллекции, обнаруженной в ходе разведок 2020 г.

|

Таксон |

Пещера Козья |

Пещера Верхняя Сибирячиха |

Пещера Обзорная |

||||||

|

слой 1 |

слой 2 |

слой 3 |

слой 4 |

слой 1 |

слой 2 |

слой 3 |

слой 1 |

слой 2 |

|

|

Донской заяц Lepus tanaiticus |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

1 |

|

Заяц-беляк L. timidus |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Суслик Spermophilus sp. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Алтайский цокор Myospalax myospalax |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

|

Птицы Aves |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

11 |

– |

– |

|

Корсак Vulpes corsak |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Лисица V. vulpes |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

3 |

– |

– |

|

Бурый медведь Ursus arctos |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

Пещерная гиена Crocuta crocuta spelaea |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

14 |

– |

1 |

|

Мамонт Mammuthus primigenius |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

|

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

– |

– |

|

Лошадь Оводова Equus ovodovi |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

– |

– |

|

Домашняя лошадь E. ferus caballus |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

|

Equus sp. |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

23 |

– |

– |

|

Благородный олень Cervus elaphus |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

1 |

– |

– |

|

Сибирская косуля Capreolus pygargus |

5 |

– |

2 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Степной бизон Bison priscus |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Горный козел Capra sibirica |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

|

Горный баран Ovis ammon |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

2 |

– |

– |

|

Козлы/бараны Capra/Ovis |

– |

– |

– |

1 |

– |

2 |

– |

1 |

– |

|

Всего определимых костных остатков |

6 |

– |

2 |

1 |

– |

14 |

80 |

2 |

2 |

44 экз. Среди определимых фрагментов (см. таблицу ) фиксируются две ко сти сибирской ко сули ( Capreolus pygargus ). Уровень сохранности остеологического материала позволяет датировать данный слой периодом плейстоцена. Археологического материала в слое не обнаружено.

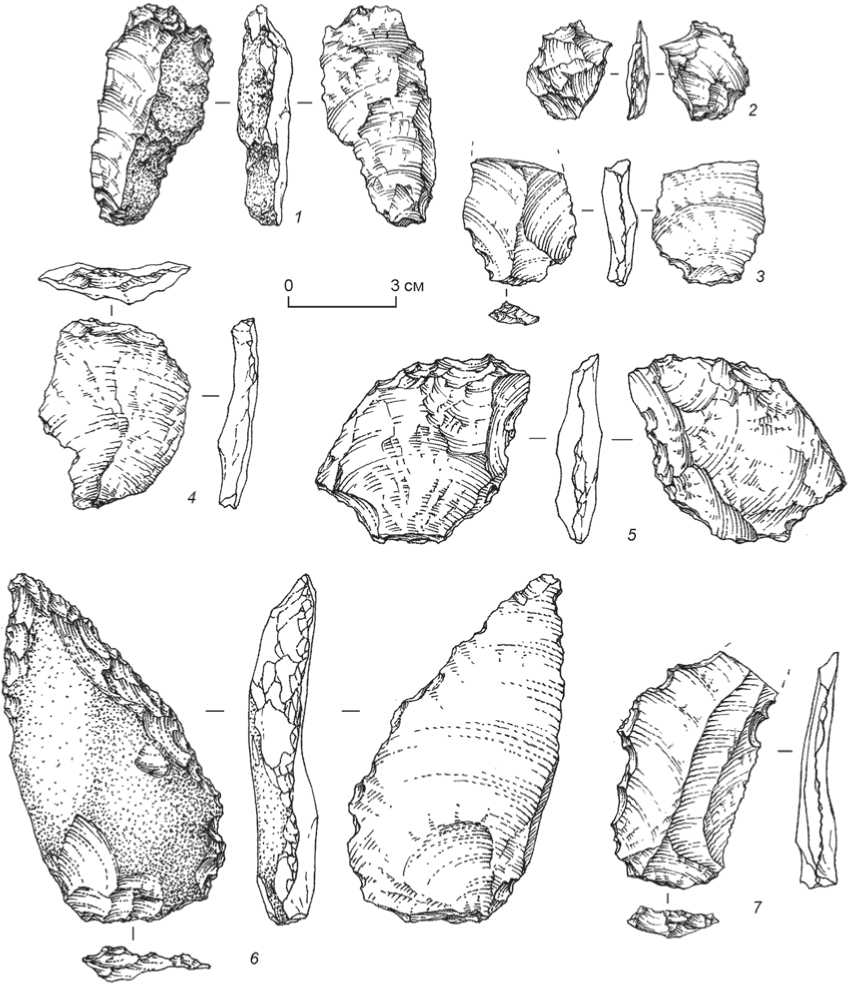

Единственным подразделением, в котором был зафиксирован археологический материал, является слой 4, где на глубине 65–70 см от дневной поверхности было найдено два отщепа (рис. 3, 2, 5 ). Фаунистическая коллекция слоя составила 11 экз. Среди определимых костей присутствуют остатки подсемейства козьих ( Capra/Ovis ). По характеру отложений и уровню сохранности костей данный слой был отнесен к периоду плейстоцена. Археологическая коллекция не позволяет провести каких-либо конкретных культурно-хронологических аналогий из-за своей малочисленности. По завершении рас-копочных работ из слоя 3 и 4 были отобраны образцы отложений для седиментационного анализа ДНК.

Пещера Обзорная

В том же скальном массиве, в 200 м на юго-восток по склону от пещеры Козья, расположена пещера Обзорная. Как и Козья, она представляет собой протяженную карстовую полость с расширением в восточной части и двумя уходящими вглубь галереями. Разведочный шурф был заложен в центральной части карстовой полости. Шурф был пройден на глубину 70 см, где на большей части площади была вскрыта крупная глыба. После чего работы были прекращены. В разрезе зафиксированы голоценовые и плейстоценовые отложения, но археологического материала в пещере не обнаружено. Среди определимых фаунистических остатков (см. таблицу) были выделены кости подсемейства козьих (Capra/Ovis) и зубы пещерной гиены (Crocuta crocuta spelaea).

Второй участок разведывательных работ 2020 г. приурочен к долинам Ануя и его притоков в Со-лонешенском р-не Алтайского края, где расположена другая опорная стоянка сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая – пещера им. Окладникова [Деревянко, Маркин, 1992]. На данном участке были обследованы долины малых притоков в окрестностях с. Сибирячиха и с. Березовка: р. Сибирячиха, р. Сибиряченок, Бащелакский ручей, р. Березовка; также были осмотрены карстовые полости на правом берегу Ануя в пределах с. Сибирячиха.

Пещера Верхняя Сибирячиха

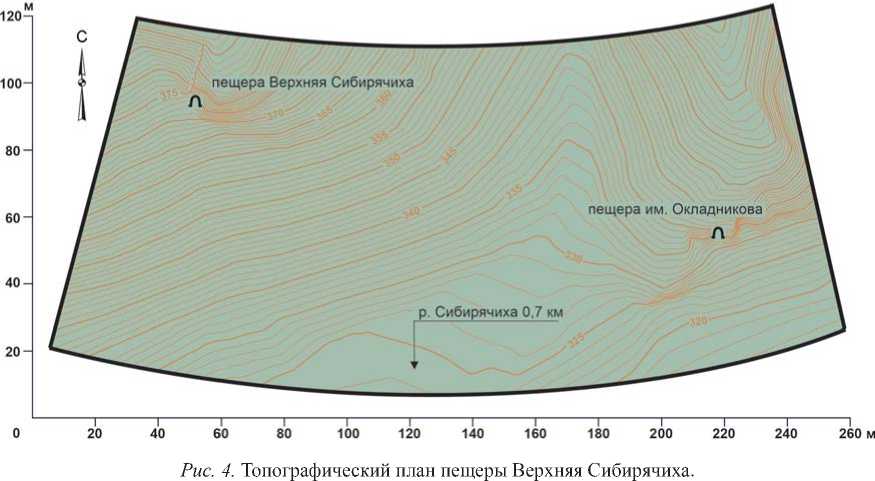

Пещера Верхняя Сибирячиха расположена в скальном обнажении по левому берегу р. Си-

Рис. 3. Археологический материал, обнаруженный в ходе разведок.

1, 3, 7 – местонахождение Березовка; 2, 5 – пещера Козья; 4, 6 – пещера Верхняя Сибирячиха.

бирячиха в месте впадения в нее р. Сибиряченок (рис. 1, 3 ). Пещера находится в непосредственной близо сти от пещеры им. Окладникова, на 170 м выше по течению. Как и пещера им. Окладникова, Верхняя Сибирячиха имеет южную экспозицию, но расположена выше – на высоте 55 м от уреза реки. От пещеры им. Окладникова Верхняя Сибирячи-ха отделена небольшим логом, разделяющим два скальных обнажения (рис. 4).

Пещера представляет собой горизонтальную карстовую полость, которая состоит из одного зала, имеющего расширение в северной части, и одной галереи, уходящей в северном направлении. Протя- женность основного зала – 10 м. Ширина входа – 3 м. В наиболее широкой части полость достигает 7 м. Предвходовая площадка пещеры небольшая, шириной 4 м, с двух сторон ограничена скальными уступами. Из пещеры открывается хороший обзор на долины рек Сибирячиха и Сибиряченок. Абсолютная высота пещеры – 375 м над ур. м.

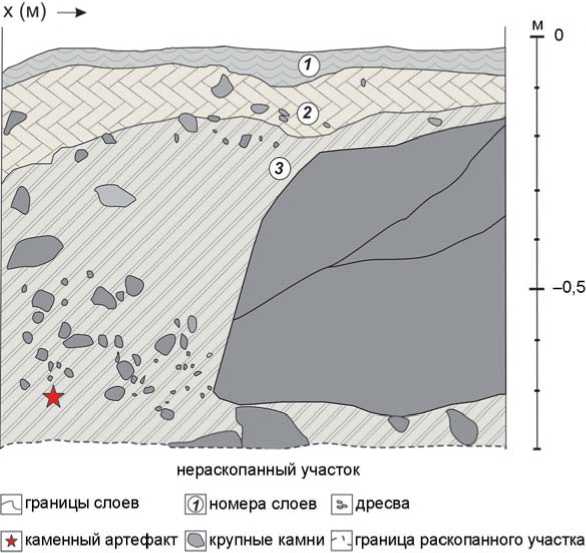

В центральной части пещеры, на расстоянии 7 м от входа был заложен разведочный шурф площадью 1 м2. В шурфе была вскрыта следующая стратиграфическая последовательность (рис. 5).

Слой 1. Современный мусор, перемешанный с продуктами жизнедеятельности мелкого домаш-

нераскопанныи участок глJграницы слоев [^номера слоев Qflpecea

★ каменный артефакт Д крупные камни [^граница раскопанного участка

Рис. 5. Стратиграфический разрез пещеры Верхняя Сибирячиха.

В слоях 1 и 2 археологического материала обнаружено не было. Фауни-стиче ская коллекция слоя 1 представлена отдельными неопределимыми фрагментами. В слое 2 было найдено 120 фрагментов костей. Среди определимых остатков (см. таблицу ) присутствуют кости донского зайца ( Lepus tanaiticus ), корсака ( Vulpes corsak ), лисицы ( V. Vulpes ), бурого медведя ( Ursus arctos ), благородного оленя ( Cervus elaphus ), горного барана ( Ovis ammon ), козлов/баранов ( Capra/Ovis ).

Фаунистическая коллекция слоя 3 насчитывает 427 экз. и демонстрирует достаточно широкий видовой состав (см. таблицу). Наиболее многочисленными таксонами среди определимых остатков являются пещерная гиена (Crocuta crocuta spelaea), шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis), лошадь Оводова (Equus ovodovi), представители класса птиц (Aves). Кроме него скота. Мощность слоя на отдельных участках достигает 10 см.

Слой 2. Супесь коричневато-серая с высоким содержанием мелкого обломочного материала. Мощность слоя – 5–20 см.

Слой 3. Серо-коричневые суглинки с большим содержанием фаунистических остатков и крупного и среднего обломочника. Плотность обломочного материала в слое очень высокая, отдельные фрагменты известняка достигают 80 см. Вскрытая мощность слоя составляет 65 см.

того, в коллекции встречаются останки таких плейстоценовых животных, как мамонт ( Mammuthus primigenius ), степной бизон ( Bison priscus ) и др. Большинство костных фрагментов демонстрирует следы пищевой активности хищников.

На глубине 70 cм от дневной поверхности в слое 3 был обнаружен археологический материал: подлистовидное скребло на первичном сколе и от-щеп (см. рис. 3, 4, 6). По своей морфологии, манере оформления и первичной заготовке – конвергентный скол со скошенной осью скалывания – найденное скребло демонстрирует сходство с конвергент- ными орудиями из индустрий сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая [Междисциплинарные исследования…, 2018].

Немногочисленность археологического материала вместе с фаунистической коллекцией указывают на то, что подавляющую часть времени пещера служила убежищем для хищников. Человек посещал Верхнюю Сибирячиху гораздо реже, чем расположенную рядом пещеру им. Окладникова. Наряду с этим наличие характерного типа орудия указывает на то, что оставленный археологический материал связан именно с неандертальцами сиби-рячихинского варианта среднего палеолита Алтая. По завершении раскопочных работ из слоя, в котором был обнаружен археологический материал, были отобраны образцы для седиментационного анализа ДНК. Образцы костных остатков были переданы на радиоуглеродное датирование.

Березовка

В ходе обследования второго участка разведок было найдено местонахождение подъемного материала Березовка (см. рис. 1, 5 ), на окраине одноименного села в Солонешенском р-не Алтайского края. Памятник расположен на правом берегу Ануя, в месте впадения р. Березовка. Материал приурочен к выровненной площадке (делювиальный шлейф?) на высоте 40 м от современного уровня реки. На сегодняшний день Ануй протекает в 500 м от местонахождения. Археологический материал был зафиксирован в обнажениях вдоль склона и на пролегающей по склону дороге.

В собранной коллекции присутствует три крупных пластины (рис. 3, 1, 3, 7) , четыре пластинчатых отщепа и два отщепа. Размеры пластин, их огранка и манера подготовки ударной площадки позволяют предварительно отнести найденный материал к ранним этапам верхнего палеолита Алтая, опорные комплексы которого фиксируются выше по течению Ануя и в русле Чарыша [Деревянко, Шуньков, Маркин, 2014; Rybin, 2014; Деревянко и др., 2017].

Таким образом, в ходе полевых разведочных работ на северо-западе Алтая выявлено три новых археологических объекта. Все они демонстрируют сохранность культурных отложений, что предоставляет возможности для их дальнейшего изучения. Для двух памятников удалось предварительно определить культурно-хронологическую атрибуцию. По характерному типу орудий и морфологии сколов-заготовок пещера Верхняя Сибирячиха отнесена к среднему палеолиту, а местонахождение Березовка – к начальным этапам верхнего палеолита.

Проведенные работы показали, что среднее течение Ануя и северный склон Тигирецкого хреб- та по-прежнему обладают большим потенциалом в плане обнаружения новых археологических объектов. В рамках изучения стратегий жизнеобеспечения поздних неандертальцев Алтая наибольший интерес вызывают обнаруженные пещерные стоянки. До настоящего времени были известны только базовые лагеря неандертальцев, активно заселявшиеся на протяжении длительного времени. В свою очередь, кратковременные стоянки, демонстрирующие отдельные эпизоды посещения, позволят расширить представления о заселении неандертальцами различных экологических ниш и способах их адаптации к различным природным ландшафтам.

Список литературы Новые археологические памятники на северо-западе Алтая (Краснощековский и Солонешенский районы Алтайского края)

- Вистингаузен В.К. Пещеры Тигирека - итоги изучения от Далласа до наших дней (1771-2009) // Тр. Тигирекского заповедника. - 2019. - № 11. - С. 16-42.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). - Новосибирск: Наука, 1992. - 224 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. -№ 1 (53). - С. 89-103.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Чеха А.М, Шалагина А.В. Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 103-107.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Динамика палеолитических индустрий в Африке и Евразии в позднем плейстоцене и проблема формирования Homo sapiens. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - 228 с.

- Колобова К. А., Шалагина А.В., Маркин С.В., Кривошапкин А.И. Определение бифасиального компонента в среднепалеолитических комплексах (по материалам памятника Чагырская пещера) // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2019. - Т. 18, № 7. -С. 98-111.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Шалагина А.В., Рудая Н.А. Характеристика верхней пачки отложений пещеры Страшной по материалам раскопок в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. -С. 99-102.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, 3. Якобс, Бо Ли. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с.

- Kolobova K.A., Roberts R.G., Chabai V.P., Jacobs Z., Krajcarz M.T., Shalagina A.V., Krivoshapkin A.I., Li B., Uthmeier T., Markin S.V., Morley M.W., O'Gorman K., Rudaya N.A., Talamo S., Viola B., Derevianko A.P. Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - 2020. - Vol. 117 (6). - P. 28792885. - URL: DOI: 10.1073/pnas.1918047117

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Markin S.V., Krivoshapkin A.I., Chabai V.P. The significance of bifacial technologies in Altai Middle Paleolithic // L'Anthropologie. -2019. - Vol. 123, N 2. - P. 276-288.

- Krivoshapkin A.I., Shalagina A.V., Baumann M., Kolobova K.A. Between denisovans and neanderthals: Strashnaya Cave in the Altai mountains // Antiquity. -2018. - Vol. 92, N 365. - P. 1-7.

- Rybin E.P. Tools, beads, and migrations: specific cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of Southern Siberia and Central Asia // Quaternary International. -2014. - Vol. 347. - P. 39-52.