Новые бактериальные болезни подсолнечника

Автор: Бородин С.Г., Котлярова И.А., Терещенко Г.А., Лавренко О.В.

Рубрика: Защита и иммунитет

Статья в выпуске: 1 (153-154), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о бактериальных болезнях, выявленных в процессе фитооценки в 19992012 гг. на растениях подсолнечника. Зафиксировано появление фитопатогенных бактерий: Xanthomonas arboricola (Smith) Vauterin et al. и Rhizobium radiobacter (Beijerinck и Van Delden, 1902; Young et al, 2001). Дана их характеристика, описаны симптомы проявления и представлены фотографии.

Подсолнечник, бактериальные болезни, распространенность бактериозов, диагностика, симптомы проявления

Короткий адрес: https://sciup.org/142151129

IDR: 142151129 | УДК: 632.35:633.854.78

Текст научной статьи Новые бактериальные болезни подсолнечника

Введение. До недавнего времени на подсолнечнике отмечались следующие бактериальные болезни: мелкая некротическая пятнистость листьев ( Pseudomonas syringae pv . mellea ), бурая угловатая пятнистость листьев ( Pseudomonas syringae pv. helianthi ), пятнистость листьев и стеблей ( Pseudomonas syringae pv. cichorii ), хлоратическая пятнистость ( Pseudomonas syringae pv. tagetis ), гниль стеблей, корзинок и увядания ( Pectobacterium caroto-vora subsp. carotovora ). Возбудителями этих бактериозов в основном являлись представители родов Pseudomonas и Pec-tobacterium [1; 2; 3].

В 1981 г. американский фитопатолог M.L. Richeson выявил и описал новую бактериальную болезнь подсолнечника. Выделенный им возбудитель был идентифицирован как Xanthomonas campestris (Pammel, 1895). Основные симптомы – бурые пятна на листьях, часто окруженные хлоратическим ореолом, растрескивание и образование язв на стеблях, бурые сосуды, заполненные серой слизистой массой [4]. Из-за широкого спектра симптомов проявления болезнь имеет несколько названий: бактериальный ожог, побурение стебля и листьев, растрескивание и изъязвление стеблей, бурая пятнистость, бактериальная гниль [5; 6].

В мире нет определенного мнения в отношении ксантомонад, вызывающих бактериоз подсолнечника. В Югославии штаммы этого патогена отнесены к X. campestris pv. phaseoli, в Бразилии – к новому патоварианту X. campestris pv. silvia. В других регионах мира – X. arboricola [6; 7]. В России первоначально все штаммы, выделенные из пораженных бактериозом растений, по своим фенотипическим свойствам были определены как X. сampestris [8]. Однако дальнейшие исследования показали, что большинство из них относятся к виду X. arboricola (Smith) и отличаются от X. campestris способностью утилизировать соли хинной кислоты [9; 10]. Тот факт, что группа бактерий вида X. arboricola является возбудителем нового бактериоза, подтверждают и данные А.Н. Игнатова, В.В. Котлярова, полученные в 2001–2008 гг. при обследовании посевов подсолнечника в Европейской части Российской Федерации [10; 11].

В мире патовары этого вида паразитируют на землянике ( X. arboricola pv . fragaria ), косточковых плодовых деревьях ( X. arboricola pv. pruni ), фундуке ( X. arboricola pv. сoryliva ), грецком орехе ( X. arboricola pv. jglandis ), тополе ( X. arboricola pv. populi ) и молочае ( X. arboricola pv. poinsetticola ) [12; 13]. Впервые в России вид X. arboricola (Smith) Vauterin et al. был выделен из растений семейства злаковых, капустных и сложноцветных [7; 14]. Способность вида X. arboricola переходить с одной культуры на другую и осваивать новые делает его особо опасным.

В нашей стране бактериальный ожог подсолнечника был зафиксирован Е.В. Матвеевой в 1989 г. на полях совхоза «Коминтерн» Белгородской области. В 1990 г. растения, пораженные этим бактериозом, были обнаружены и в некоторых хозяйствах Пензенской области Кузнецкого района [2]. В 2006 г. значительное поражение растений подсолнечника бактериозами с преобладанием бактериального ожога было зафиксировано при обследовании посевов в Центральном и Северо-Кавказском регионах [5]. В 2008– 2009 гг. штаммы, принадлежащие к виду X. arboricola (Vauterin et al., 1995), стали причиной заболеваний подсолнечника в некоторых районах Краснодарского края и Ростовской области. Частота встречаемости бактериальной гнили на отдельных полях достигала 80 %. Болезнь приводила к частичной гибели всходов, преждевре- менному созреванию, снижению биометрических показателей и к потерям урожая маслосемян на 50–70 % [11; 15].

В последние годы на посевах подсолнечника все чаще встречаются растения, пораженные почвенной бактерией из рода Agrobacterium. Эта фитопатогенная облигатно аэробная бактерия способна поражать более 1000 видов высших растений. Характерная особенность – образование наплывов, наростов, раковых опухолей. Впервые была описана Смитом и Тоун-зендом под названием Bacterium tumefaciens (от tumor «опухоль» и facere «делать, действовать»). В 1907 г. переименована ими в Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend, 1907) [16]. В 2001 г. на основе сравнительного генетического анализа вид A. tumefaciens переведен в род Rhizobium и переименован в Rhizobium radiobacter [17]. Вид R. radiobacter вызывает у растений подсолнечника рак корней и распространен по всему миру.

По мнению В.В. Котлярова, А.Н. Игнатова, Е.В. Матвеевой, основные причины увеличения распространенности бактериозов на подсолнечнике заключаются в появлении новых, более агрессивных видов и групп фитопатогенных бактерий, потеплении климата, высокой инфицированности семян, в отсутствии необходимых мероприятий по снижению вредоносности бактерий. В основном для защиты используются химические, фунгицидные, а не бактерицидные препараты [6; 7; 11].

Крайне осложняет проблему выявления бактериозов подсолнечника внешняя похожесть их проявления на симптомы нехватки питательных элементов: фосфора, азота, магния, и некоторых грибных болезней. Нередко имеет место поражение одновременно 3–4 видами бактерий. Для снижения вредоносности и разработки мер борьбы с бактериозами возникает необходимость своевременного их обнаружения и правильной диагностики [6; 11; 14].

В статье рассматриваются новые бактериальные болезни селекционного материала подсолнечника, выявленные в 1999–2012 гг. в процессе проведения фитооценки.

Материалы и методы. Материалом для получения данных о поражении и развитии бактериозов на растениях подсолнечника в 1999–2012 гг. служили сорта и гибриды, выращиваемые на ЦЭБ ВНИИМК в питомниках испытания и оценки потомств. Бактериальную природу болезни определяли по характерным симптомам внешнего проявления (выделение светлого или темного экссудата, маслянистость и водянистость тканей, неприятный запах) и микроскопированием колоний патогена, выделенных из пораженных тканей [18; 19; 20]. Диагностику бактериозов осуществляли по симптомам проявления различных видов бактерий на растениях, описанных в работах российских и иностранных ученых [2; 3; 5; 6; 21; 22].

Учет бактериозов проводили в фазе физиологической спелости по общепринятым методам [23; 24].

Принадлежность изучаемых бактерий к грамположительному или грамотрица-тельному виду устанавливали тестом Гре-герсена [25].

Морфологические признаки выделенных колоний (форма, прозрачность, цвет, консистенция) изучали при выращивании на слабощелочном картофельном и мясопептонном агаре (рН 7,2–7,5).

В работе приводятся названия фитобактерий, утвержденные Международным комитетом по систематике прокариотов (МССП) и опубликованные в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии (IJSEM) [26; 27] и в соответствии с руководством Д. Берги (2001) по систематической бактериологии [28; 29].

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в результате фитооценки селекционного материала, свидетельствуют о ежегодном поражении растений под- солнечника различными видами бактерий.

В 2004–2005 гг. нами зафиксировано появление бактериального заболевания с признаками поражения, характерными для представителей рода Xanthomonas.

Поражаются все органы подсолнечника во всех фазах развития растений. Источником первичной инфекции являются семена. При посеве зараженных семян у многих проростков у основания корешков появляются некротические участки ткани, которые буреют, загнивают и отмирают. Часть всходов подсолнечника погибает.

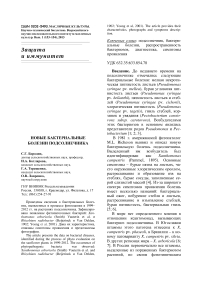

При диффузном заражении растений сосудистая система приобретает бурую окраску, заполняется серой слизистой массой. Бактерии закупоривают сосуды, прекращается приток воды, растение увядает (рис. 1).

Рисунок 1 – Признаки диффузного поражения

В процессе вегетации подсолнечника через поры и травмированные ткани ксантомонады поражают сосудистую систему корзинки, стебля, листьев. Сосудистый некроз корзинки проявляется в виде усыхания тканей в области прикрепления ее к стеблю. Корзинка созревает раньше стебля. Полноценные семена образуются только у края корзинки, а ближе к центру формируются невыполненные, легковесные (рис. 2).

Рисунок 2 – Симптомы проявления бактериоза на корзинках подсолнечника Возбудитель болезни – Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al., 1995).

Характерным признаком бактериального ожога является растрескивание, изъязвление и загнивание стеблей. Сначала на стеблях и черешках появляются некротические темно-коричневые пятна, язвы. Из них выделяется бактериальный экссудат. Затем стебель становится твердым, ребристым и растрескивается в продольном направлении. Сосуды имеют бурый цвет, при надавливании из них вытекает серо-белая слизистая масса (рис. 3).

Рисунок 3 – Симптомы проявления бактериального ожога на стеблях и черешках (возбудитель – Xanthomonas arboricola Smith) (Vauterin et al., 1995)

Основной симптом проявления бактериоза на листьях – бурые, водянистые некротические пятна, часто окруженные хлоратическим ореолом. Чаще всего пятна образуются по краю листовой пластинки (рис. 4).

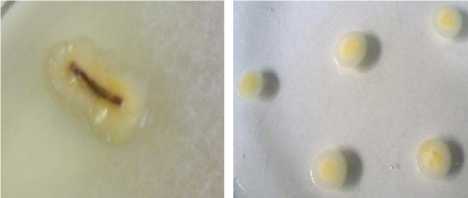

ром 0,2–0,8 × 0,7–1,8 мкм. На питательных средах с углеводами выделенные изоляты образовывали светло-желтые слизистые колонии с прозрачными ровными краями (рис. 5).

Рисунок 5 – Колонии Xanthomonas ar-boricola (Smith) (Vauterin et al., 1995) на картофельном агаре

Рисунок 4 – Симптомы проявления Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al., 1995) на листьях подсолнечника

Микроскопический анализ подтвердил наличие бактерий в сосудах. Это грамот-рицательные подвижные палочки, разме-

При обследовании посевов в 2006 г. были обнаружены единичные растения с симптомами, типичными для бактериального рака корней. Возбудитель болезни – грамотрицательная, облигатно аэробная палочковидная почвенная бактерия Rhizobium radiobacter (Beijerinck and van Delden, 1902; Young et al., 2001). В последующие годы (2007–2012 гг.) распространенность болезни колебалась от 2,7 до 16,0 %.

У растений подсолнечника бактерия R. radiobacter вызывает разрастание тканей корней и корневой шейки. При поражении сначала образуются светлые, мягкие наросты, затем они темнеют и твердеют. Наблюдается недоразвитость и отмирание боковых корешков. Центральный корень утолщается и деформируется. Паренхимные ткани стебля буреют и разрушаются. На продольном срезе стебля заметны опробковевшие ткани, разрывы которых увеличиваются к центру (рис. 6). У растений отмечается отставание в росте, сближенность междоузлий, ребристость стебля. Корзинки часто имеют форму воронки с отогнутыми краями и пустой сердцевиной. В таких корзинках семена образуются щуплые, бурые, с повышенной в 2–3 раза лузжистостью.

Рисунок 6 – Симптомы проявления бактериального рака на подсолнечнике (возбудитель – Rhizobium radiobacter ) Морфология клеток и колоний бактерий аналогична описанной для рода Rhizobium в определителе Берджи (2001).

Клетки Rhizobium radiobacter представляли собой прямые или слегка изогнутые подвижные палочки размером 0,6–1,0 × 1,5–3,0 мкм. Грамотрицательные. Не образовывали спор. На картофельном агаре колонии выпуклые, округлые, полупрозрачные, слизистые, от непигментирован-ных до светло-бежевых.

Источником инфекции являются зараженные многолетние растения, растительные остатки и почва, в которой патоген сохраняется в течение нескольких лет.

Выводы. В последние годы (1999– 2012) зафиксировано появление и распространение неспецифических бактериальных патогенов для подсолнечника – Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al., 1995), и Rhizobium radiobacter (Bei-jerinck and van Delden, 1902; Young et al., 2001). Группа бактерий вида Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al., 1995) является возбудителем бактериального ожога, наиболее вредоносного бактериоза. Бактерии Rhizobium radiobacter (Beijerinck и Ван Delden, 1902; Young et al., 2001) вызывают рак корней.