Новые биомаркеры для прогнозирования сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов

Автор: Салах Х., Эль-газзар Р.М., Абд эль-вахаб Э.В., Чарл Ф.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 1 (49), 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена тем, что дайвинг оказывает отдаленное негативное воздействие на здоровье и связан с высоким уровнем смертности. При этом исследования, посвященные оценке сердечно-сосудистого риска у дайверов, крайне малочисленны. В связи с этим осуществлена оценка точности некоторых новых биомаркеров, по сравнению с традиционными показателями, применяемыми для анализа сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов. Проведено сравнительное поперечное исследование с участием 50 профессиональных дайверов и такого же числа моряков. Участники прошли клиническое обследование и электрокардиографию; проведены базовые биохимические исследования, а также оценка содержания некоторых микроэлементов и показателей окислительного стресса. Оптимальный, десятилетний и пожизненный сердечно-сосудистый риск определен с применением метода оценки риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Модель для прогнозирования сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов построена на основе сравнения результативности применения некоторых новых биомаркеров и показателя, полученного при помощи шкалы оценки риска атеросклеротических заболеваний. Согласно результатам исследования уровень десятилетнего и пожизненного сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов и моряков был выше оптимального уровня; причем уровень данного риска выше у дайверов, а в электрокардиограмме отмечались значительные электрофизиологические изменения. Предлагаемая модель, которая объединяет значимые предикторы и элементы оценки риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, показала более высокую результативность в оценке сердечно-сосудистого риска. Скорректированный интервал QT был точен при определении и стратификации сердечно-сосудистого риска у дайверов и моряков (AUC (95 % ДИ) = 0,692 (0,584-0,800), чувствительность = 60,0 %, специфичность = 84,0 %, PPV = 78,9, NPV = 67,7, p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Факторы риска, показатели сердечно-сосудистого риска, биомаркеры, изменения в электрокардиограмме, профессиональные заболевания, показатели окислительного стресса, профессиональный дайвинг

Короткий адрес: https://sciup.org/142244642

IDR: 142244642 | УДК: 613.2 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.1.11

Текст научной статьи Новые биомаркеры для прогнозирования сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов

Эль-Газзар M. Рагаа – профессор кафедры профессионального здравоохранения и загрязнения атмосферы отдела профессиональной гигиены и загрязнения атмосферы (e-mail: ; тел.: 00203542387; ORCID: .

Абд Эль-Вахаб В. Экрам – профессор кафедры тропического здравоохранения (e-mail: ; тел.: +201110456072; ORCID: .

Чарл Фами – профессор кафедры профессионального здравоохранения и загрязнения атмосферы отдела профессиональной гигиены и загрязнения атмосферы (e-mail: ; тел.: 00203426389; ORCID: .

ных радикалов, окислительного стресса и нарушению баланса микроэлементов, что усиливает вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему [3–5]. Помимо этого, погружение в воду связано и с температурным стрессом, что может повлиять на распределение кровотока и объемы крови, поступающие в сердце, увеличивая уровень риска для данного органа.

Сердечно-сосудистые заболевания вносят определенный вклад в большинство коэффициентов смертности, связанных с дайвингом [6]. Соответственно, оценка сердечно-сосудистого риска при анализе профессиональной пригодности является необходимым компонентом, позволяющим выявить пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Традиционные методы оценки сердечно-сосудистого риска повсеместно используются в рамках моделей прогнозирования, диаграммах риска или тестировании уровня сердечного стресса 1 . Эти методы позволяют осуществлять заблаговременное вмешательство с целью разработки рекомендаций по изменению стиля жизни пациентов и / или назначению лекарственной терапии. Это помогает осуществлять контроль над такими модифицируемыми факторами сердечно-сосудистого риска, как курение, дислипидемия, гипертония, диабет и ожирение [7]. Применение формулы расчета сердечно-сосудистого риска на популяционном уровне может оказаться полезным в рамках выявления уровня заболеваемости ССЗ и помогает разработать целенаправленные стратегии медицинского вмешательства [7].

Во время усиления профилактических мер всеобъемлющий риск-ориентированный подход приводит к более точной оценке риска и разработке эффективных стратегий первичной клинической профилактики. Общий риск ишемической болезни сердца (ИБС) определяется при помощи расчета абсолютного риска наступления сердечно-сосудистого события (например, смерти или инфаркта миокарда) в течение определенного периода. Расчет основан на эмпирическом уравнении, которое объединяет основные факторы риска, такие как артериальное давление и уровни холестерина. Метод оценки риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) в основном полагается на оценку традиционных факторов риска [8]. В настоящее время он активно применяется как замена традиционной шкале Фрамингема для оценки сердечнососудистого риска [9]. С профилактической и клинической точки зрения, существует потребность в совершенствовании метода оценки риска и стратификации с применением надежных биомаркеров, обеспечивающих более эффективное получение дифференциальных данных, по сравнению с доступ- ными на данный момент биомаркерами, применяемыми для оценки сердечно-сосудистого риска.

Дайвинг может вызывать отдаленные сердечнососудистые эффекты [10]. Например, распространенность некоторых сердечно-сосудистых симптомов и заболеваний среди бывших дайверов мужского пола может быть выше среднестатистического популяционного уровня. Дальнейшее изучение новых биомаркеров и недавно разработанные аналитические методики описаны и рекомендованы во многих исследованиях [11, 12].

С другой стороны, традиционным методом, применяемым для определения лиц с высоким риском ССЗ, является электрокардиограмма (ЭКГ). Она также позволяет прогнозировать высокий риск определенных специфических заболеваний и ишемической болезни сердца 2 . Организм профессиональных дайверов создает механизмы адаптации к изменениям окружающей среды под водой, включая изменения в миокарде, которые могут быть связаны с соответствующими изменениями в электрокардиограмме. Патологические изменения в ЭКГ могут служить важным ключом к пониманию структурных аномалий сердца, считающихся возможной причиной внезапной смерти дайверов [13].

Цель исследования – анализ некоторых новых биомаркеров для оценки сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов. Изучались как традиционные, так и новые биомаркеры сердечно-сосудистого риска, обоснованность результатов применения метода оценки рисков АССЗ и их взаимосвязи с другими биомаркерами. На основании полученных данных необходимо определить наилучшую модель прогнозирования в рамках оценки сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов.

Материалы и методы. Полное описание выборки исследования приводится в предыдущей публикации нашей группы [14]. В рамках данной работы проведено сравнительное поперечное исследование в период с июня 2017 г. по май 2018 г.; исследование проводилось в Главной морской больнице г. Александрии. Для участия в исследовании было привлечено 100 добровольцев, которых распределили в две равные по размеру группы (группа, состоящая из египтян-профессиональных дайверов, (n = 50) и контрольная группа из египтян-моряков с одинаковым опытом профессиональной деятельности на море, за исключением дайвинга (n = 50)). Все участники, включенные в исследование, прошли опрос с применением заранее разработанного авторского опросника. Сбор информации включал социодемографические данные, образ жизни, уровень и характер физической активности, тип профессиональной деятельности, количество погружений за последний год как в рам- ках досуга, так и профессиональных; среднюю и максимальную глубину погружения, среднюю и максимальную продолжительность погружения; семейный и личный анамнез с указанием соответствующих медицинских состояний с целью исключения сопутствующих заболеваний.

Исследование получило одобрение наблюдательной комиссии и комитета по биомедицинской этике Института здравоохранения Александрийского университета и выполнялось в соответствии с этическими принципами, изложенными в Хельсинкской декларации (2013). Данные были закодированы под номерами для обеспечения анонимности и конфиденциальности данных пациентов.

В статье не содержится никакой информации об исследованиях с использованием животных, выполненных кем-либо из авторов.

Добровольцы были проинформированы о целях и задачах исследования, а также о том, как исследование может улучшить понимание этиологии ССЗ и их триггеров. Привлеченные лица высоко оценили поставленные цели и задачи и были замотивированы стать участниками когорты, предназначенной для долгосрочного клинического наблюдения. Однако вовлечение добровольцев или общества в целом в разработку дизайна исследования, механизма его проведения, сообщение результатов или распространение планов будущих исследований не могло считаться уместным и возможным. Все лабораторные и клинические данные сообщались лично участникам, а результаты исследования были объяснены понятным им языком.

Все участники предоставили письменное информированное согласие на участие в исследовании после разъяснения его целей и задач.

Добровольцы прошли опрос для выяснения полного анамнеза профессиональных и общих заболеваний, а также клиническое обследование для определения антропометрических показателей, полное общее и кардиологическое обследование. Все дайверы и моряки прошли электрокардиографию в 12 отведениях для записи ЧСС/мин, интервала P–R (миллисекунды), комплекса QRS (миллисекунды), интервала QT (миллисекунды), минимального и максимального интервала R–R, который является показателем длинного отведения II во время глубокого дыхания и индекса Соколова для грудного отведения. Скорректированный интервал QT был рассчитан при помощи уравнения, разработанного J.A. Chenoweth et al. [15]:

Скорректированный интервал QT =

= Интервал QT Interval / sqr (интервал R–R).

Базовые биохимические исследования, включающие оценку уровней некоторых микроэлементов (Fe+, Cu+ and Zn+) и биомаркеров окислительного стресса (уровни малонового диальдегида (MDA), общего антиокислительного статуса (TAS), глутати-он-S-трансферазы (GST), глутатиона (GSH), глута- тион-редуктазы (GR), глутатион пероксидазы (GPx), супероксиддисмутазы (SOD) и каталазы (CAT)), проводились и определялись в соответствии со стандартными методиками.

Сердечно-сосудистый риск определялся при помощи стандартного метода оценки атеросклеротического сердечно-сосудистого риска – ASCVDR estimator Plus, разработанного Американским колледжем кардиологии (ACC) и Американской кардиологической ассоциацией. Инструмент ASCVDR estimator Plus оценивает сердечно-сосудистый риск с применением следующих данных: возраст, пол, раса, систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, общий холестерин (мг/дл), ЛПВП (мг/дл), ЛПНП (мг/дл), статус курения, сахарный диабет в анамнезе, лечение от гипертонии, применение статинов, аспирина. Он оценивает десятилетний риск, пожизненный риск; для сравнения приводится оптимальный уровень риска. Данный инструмент также может применяться для сравнения уровней риска при обследовании пациента в соответствии с проведенным медицинским вмешательством [16].

Статистический анализ полученных результатов выполнен с помощью прикладного программного пакета IBM SPSS, версия 20.0 (Armonk, NY: IBM Corp). Нормальность распределения значений, полученных для различных переменных, оценивалась с применением теста Колмогорова – Смирнова. Качественные данные описывались при помощи числа и процентной доли. Количественные данные описывались посредством среднего арифметического и стандартного отклонения ( SD ). Для межгруппового сравнения категориальных переменных применялся хи-квадрат. Критерий Фишера ( FET ) использовался в качестве коррекции хи-квадрата в случае, когда ожидалось, что более 20 % ячеек будут иметь значение ниже «5». Для сравнения между двумя изучаемыми группами в случае нормального распределения количественных переменных применялся t -критерий Стьюдента. Взаимосвязи между двумя численными переменными, подчиняющимися закону нормального распределения, оценивались при помощи критерия Пирсона. U -критерий Манна – Уитни применялся для межгрупповых сравнений численных переменных, которые не подчинялись закону нормального распределения. Для сравнения двух временных периодов в случае отклонения численных переменных от закона нормального распределения применялся знаковый ранговый критерий Уилкоксона. Одномерный и многомерный бинарный логистический регрессионный анализ использовался для определения наиболее независимых факторов / предикторов десятилетнего, пожизненного и оптимального уровня сердечно-сосудистого риска. Для получения прогнозирующего значения была построена многомерная бинарная логистическая регрессионная модель; с использованием данного значения построена ROC-кривая и определена площадь под кривой (AUC).

Значимость полученных результатов установлена на уровне 5 %.

Результаты и их обсуждение. Сравнение значения по шкале риска АССЗ между двумя группами исследования показало, что средний уровень пожизненного и десятилетнего риска ССЗ был выше у профессиональных дайверов относительно показателей контрольной группы (46,36 ± 8,75 и 3,62 ± 2,29, p = 0,081, против 40,72 ± 13,99 и 2,68 ± 2,09, p = 0,009, соответственно). С другой стороны, средний оптимальный уровень риска ССЗ не имел значимых различий между двумя группами (0,63 ± 0,27 против 0,68 ± 0,49 соответственно; p = 0,637). Десятилетний риск ССЗ был выше оптимального уровня с долей изменений 74,01 ± 20,35 % для дайверов и 66,89 ± 17,70 % для моряков (табл. 1).

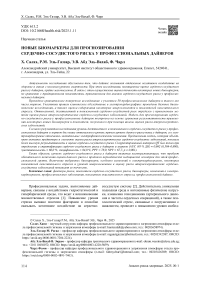

Для выбора наилучших биомаркеров для прогнозирования оптимального, десятилетнего и пожизненного уровня риска ССЗ построена ROC-кривая, изображенная на рис. 1, Значение AUC было низким для различных уровней риска ССЗ (AUC = 0,523; 0,543 и 0,548 соответственно; p > 0,05).

Анализ полученных результатов показал, что изменения в ЭКГ и уровня SOD в сыворотке были значимыми предикторами оптимального, десятилетнего и пожизненного уровня риска ССЗ ( p < 0,05). Прочие изучаемые показатели, включая ИМТ, соотношение «талия – рост», уровень Na + в сыворотке, соотношение Cu / Zn в сыворотке, уровни GST и MDA, а также стаж работы показали низкую прогностическую результативность в прогнозировании риска ССЗ ( p > 0,05).

Предикторы пожизненного и десятилетнего риска ССЗ у обследованных дайверов и моряков. С помощью одномерного анализа определено, что курение, отклонения уровней некоторых показателей окислительного стресса от физиологической нормы (GH, GR, GPx, CAT и SOD), повышенный уровень Cu+ в плазме и изменения в ЭКГ, отражающие гипертрофию левого желудочка (LVH, S1/2+R5/6), были значимо связаны с пожизненным и десятилетним риском ССЗ у обследованных дайверов и моряков. Однако при применении логистической регрессионной модели в уравнении остался один-единст-венный предиктор – курение.

Подобным же образом ни одна из переменных с обнаруженной взаимосвязью с удлиненным скорректированным интервалом QT, включая соотношение «талия – рост», ИМТ, стаж работы, статус курения, отклонения в значениях показателей окислительного стресса (MDA, TAS, GSH, GR, CAT и SOD), уровни различных микроэлементов (Fe + , Cu + и Zn + ) и некоторые изменения в ЭКГ (интервал P–R, комплекс QRS, R–R SD и LVH (S 1/2 +R 5/6 )), не установлена значимой в рамках логистической регрессионной модели (табл. 2).

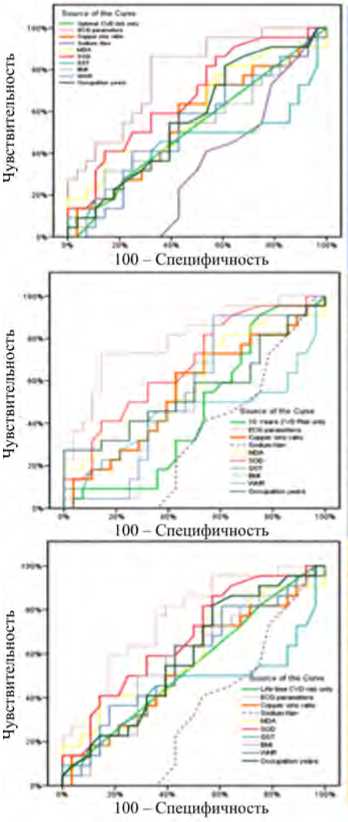

Результаты применения прогнозной модели пожизненного риска ССЗ, десятилетнего риска ССЗ и скорректированного интервала QT в прогнозировании риска ССЗ. Пределы выше, чем 46, 2,7 и 402, с наилучшим балансом между чувствительностью и специфичностью значимо определяли пожизненный риск ССЗ, десятилетний риск ССЗ и скорректированный интервал QT в выборке исследования (AUC (95 % ДИ) = 0,631 (0,521–0,740), 0,651 (0,542–0,761) и 0,692 (0,584–0,800) соответственно, p < 0,05). Значения положительной и отрицательной прогностической ценности (PPV и NPV) для выбранных пределов составили 60,3; 66,7; 78,9 и 64,3; 67,3; 67,7 соответственно (рис. 2).

Стратификация риска у обследованных дайверов и моряков в соответствии с предлагаемыми моделями прогнозирования риска. Согласно заданным пределам, 70,0 % дайверов подвергались высокому пожизненному риску ССЗ, и это значение было выше, чем у моряков (46,0 %, p = 0,015). Аналогично 68,0 и 60,0 % дайверов имели десятилетний риск ССЗ и удлиненный скорректированный интервал QT, в то время как среди моряков эти значения составили 43,0 и 16,0 % соответственно ( p < 0,001) (табл. 3).

Таблица 1

Результаты оценки риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у дайверов и моряков

|

Риск ССЗ (среднее ± SD ) |

Дайверы, n = 50 |

Моряки, n = 50 |

Значимость |

Достоверность различий, p |

|

Пожизненный риск ССЗ |

46,36 ± 8,75 |

40,72 ± 13,99 |

t = 2,417 * |

0,018 * |

|

Десятилетний риск ССЗ |

3,62 ± 2,29 |

2,68 ± 2,09 |

U = 872,0 * |

0,009 * |

|

Оптимальный уровень риска ССЗ |

0,63 ± 0,27 |

0,68 ± 0,49 |

U = 1196,5 |

0,637 |

|

Различия |

2,99 ± 2,17 |

2,01 ± 1,74 |

U = 885,5 * |

0,012 * |

|

% изменений |

74,01 ± 20,35 |

66,89 ± 17,70 |

U = 850,0 * |

0,006 * |

|

Риск ССЗ (среднее ± SD ) |

Оптимальный |

Десятилетний |

– |

– |

|

Дайверы ( n = 50) |

0,63 ± 0,27 |

3,62 ± 2,29 |

Z = 6,155 * |

< 0,001 * |

|

Различие |

2,99 ± 2,17 |

– |

||

|

% изменений |

74,01 ± 20,35 |

|||

|

Моряки ( n = 50) |

0,68 ± 0,49 \ |

2,68 ± 2,09 |

6,155* \ |

< 0,001 * |

|

Различие |

2,01 ± 1,74 |

– |

||

|

% изменений |

66,89 ± 17,70 |

|||

Примечание: ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; t – t -критерий Стьюдента; U – критерий Манна – Уитни; Z – знаковый ранговый критерий Уилкоксона; p – значение p для сравнения между оптимальным и десятилетним уровнем ССЗ в каждой группе; * – значимость установлена при p ≤ 0,05.

Рис. 1. Результативность применения различных биомаркеров для прогнозирования оптимального, пожизненного и десятилетнего уровня риска среди обследованных дайверов: PPV – положительная прогностическая ценность; NPV – отрицательная прогностическая ценность; МДА – малоновый диальдегид; ГСТ – глутатион-S-трансфераза

Риск ССЗ

|

О Э |

X Б ев и |

. й и о S 2 = - |

fa? 3 X - 2 Q 3 |

> О. |

Z |

||

|

и |

Оптимальный уровень риска ССЗ |

0523 |

0.784 |

27 27 |

7857 |

50.0 |

57.9 |

|

Параметры ЭКГ |

0.795 |

<0.001* |

77.27 |

75.0 |

70.8 |

80.8 |

|

|

с. |

Соотношение меди и цинка |

0.555 |

0.506 |

63.64 |

57.1 |

53.8 |

667 |

|

а |

Натрин Na* |

0.654 |

0.063 |

90.91 |

42.9 |

55.6 |

85 7 |

|

МДА |

0.605 |

0.207 |

40.91 |

85.7 |

69.2 |

64.9 |

|

|

>z X |

сод |

0.677 |

0.033’ |

86.36 |

42.9 |

54.3 |

800 |

|

S |

ГСТ |

0.555 |

0.506 |

45.45 |

85.7 |

71.4 |

66 7 |

|

ё |

ИМТ |

0.528 |

0.740 |

54.55 |

60.7 |

52.2 |

63 0 |

|

о 1 |

Соотношение «талия рост» |

0.531 |

0.710 |

59.09 |

57.1 |

52.0 |

64.0 |

|

Стаж работы |

0.571 |

0.390 |

54.55 |

60.7 |

52.2 |

63.0 |

|

|

Десятилетний риск ССЗ |

0.543 |

0.605 |

68 18 |

42.9 |

48.4 |

63 2 |

|

|

г* |

Параметры ЭКГ |

0.787 |

0.001’ |

75.0 |

70.8 |

80.8 |

|

|

О |

Соотношение меди и цинка |

0.555 |

0.506 |

63 64 |

57.1 |

53.8 |

667 |

|

X с. >х |

Натрий Na* |

0654 |

0.063 |

90.91 |

42.9 |

55.6 |

85.7 |

|

МДА |

0.605 |

0.207 |

40.91 |

85.7 |

69.2 |

649 |

|

|

= |

сод |

0.677 |

0.033’ |

86.36 |

42.9 |

54.3 |

80.0 |

|

- |

ГСТ |

0.555 |

0.506 |

45.45 |

85.7 |

71.4 |

66.7 |

|

5 |

ИМТ |

0.539 |

0.639 |

68.18 |

50.0 |

51.7 |

66.7 |

|

Соотношение «талия рост» |

0544 |

0.598 |

63 64 |

50.0 |

50.0 |

63.6 |

|

|

Стаж работы |

0.558 |

0.482 |

59 09 |

500 |

48.1 |

60 9 |

|

|

Пожизненный риск ССЗ |

0548 |

0.564 |

4.60 |

1000 |

100.0 |

57.1 |

|

|

г* |

Параметры ЭКГ |

0.786 |

0.001’ |

72.7 |

71.4 |

66.7 |

769 |

|

Соотношение меди и цинка |

0.555 |

0.506 |

63.6 |

57.1 |

53.8 |

66.7 |

|

|

X |

Натрий Na' |

0654 |

0.063 |

90.9 |

42.9 |

55.6 |

85.7 |

|

МДА |

0605 |

0.207 |

40.9 |

85.7 |

69.2 |

64 9 |

|

|

СОД |

0.677 |

0.033’ |

864 |

42.9 |

54.3 |

80.0 |

|

|

8 о |

ГСТ |

0.555 |

0.506 |

45.5 |

85.7 |

71.4 |

66.7 |

|

1 |

ИМТ |

0.573 |

0.379 |

546 |

60.7 |

52.2 |

63.0 |

|

1 |

Соотношение «талия - рост» |

0580 |

0.338 |

50.0 |

57 1 |

47.8 |

593 |

|

Стаж работы |

0 588 |

0.287 |

54.6 |

40.6 |

522 |

63.0 |

Применение моделей для прогнозирования сердечно-сосудистого риска в целом является важным элементом профилактики и управления ССЗ. Особое значение имеет применение таких биомаркеров, которые указывают на риск заболевания у индивидуума на доклинической стадии, например, биомаркеры крови в случае атеросклероза. Оценочная шкала АССЗ применяется в клинической практике для определения сосудистого элемента сердечно-сосудистого риска [17–19]. Однако кластеризация биомаркеров как «мульти-маркеров» повышает чувствительность и, как следствие, стратификацию оценок сердечно-сосудистого риска. В связи с этим новые используемые биомаркеры включают показа- тели окислительного стресса, ЭКГ и уровни микроэлементов.

Данное сравнительное поперечное исследование было проведено с целью оценки сердечнососудистого риска у профессиональных дайверов с применением шкалы оценки АССЗ и некоторых новых биомаркеров, включая электрофизиологические изменения в ЭКГ, отдельные показатели окислительного стресса и уровня ряда микроэлементов [12, 20, 21].

Как и во многих предыдущих исследованиях, в рамках данной работы было выявлено, что среди дайверов распространено высокое значение ИМТ [22, 23], которое коррелировало с ростом десятилетнего

ГЧ

Л

Д

S

Предикторы пожизненного риска ССЗ, десятилетнего риска ССЗ и удлиненного скорректированного интервала QT у обследованных дайверов и моряков,

|

о i я iS 3 Я § и о s' 1 О |

Я £ ж 3 я о |

сх |

о" |

о" |

о" |

ОО |

ОО |

о |

о" |

о" |

|||||||||||||||||

|

£ о О в о |

О' 00 ГЛ — §1 |

о т ~ О' |

52 о |

§1 ОС о |

Б §2 о |

ОС —' А । © |

84 о ос О' © |

Б 34 © |

А О' |

8 34 о © О' © |

© 34 |

||||||||||||||||

|

со = а S Ж 3 = о |

00 |

ОО |

S |

о |

*о |

g |

о" |

о" |

о" |

V |

8 |

V |

8 |

о" |

V |

о |

8 |

g |

о |

||||||||

|

£ El 2 в о |

S.1 |

ОО и ^ |

8? °' 8 |

в! ©о. |

§8 |

§ |

° з |

12 |

3 О' ’ ”4 о |

f Й |

Г| |

4 |

© Вз о© |

А А |

=4 |

л 5 5 |

ГН 2Г-5 g |

г- А §5 |

_3 51 |

й |

|||||||

|

со о О и S ж S |

со ’S & £ о S |

Cl |

о |

V |

o’ |

о" |

о' |

о |

ОО |

О |

8 o’ |

||||||||||||||||

|

1 о4 в о |

СЗ 3 а,^ |

-1 |

5 s а |

ОО оо —7 9 А |

5 s |

54 А |

л |

А 7 — О' |

§2 |

§5 |

|||||||||||||||||

|

Я = ж я S о |

El |

'о |

V |

о" |

о |

VI |

о" |

о’ |

о" |

о1 |

2 |

о' |

о' |

о" |

g |

ОО |

о |

||||||||||

|

1 С" а о |

оо" |

о о |

J со — -'1 |

8 rj 1 °, — — ос О' О |

ri А 1 °8 © |

8 IS О ОС |

л Я о |

м |

с — с с с |

7 f |

•г. — ОС' |

О' о |

о. |

с 1 о |

о А, © |

8.2 © «г. 00 © |

GO И |

© ОС О' © |

о< и о с |

ч |

л S' т © г7 О' © |

— г 1 |

|||||

|

о и ж 3 S S о я со £ |

со S 5 а ж = & 2 = Е |

4 |

V |

СП |

о' |

o' |

ОО |

||||||||||||||||||||

|

£ -О а о |

л з 2 |

© |

^f © |

А ОС |

-2 |

Б ° 4 "В |

|||||||||||||||||||||

|

СО S а 5 Ж -я 1 5 О |

V |

9 |

о" |

о |

g |

о" |

1 |

СП |

О |

О' |

о |

о" |

o' |

2 |

О |

оо |

|||||||||||

|

1 с'- О' § |

ГО ^ © А |

00 |

л О 1 • ОС |

§4 |

н |

□о |

л |

еч |

11 -1 |

«г —’ §4 |

.5 Ч |

о В А А — ОС |

о ?4 О <л |

ОС © — |

ГН 00 04 ой ОО' |

00 а? ©' 8 ОС' |

0 © ЭС |

§2 ” 8 |

чо А © 00 |

2 5 Л |

|||||||

|

о С |

3 S, 1 |

5 8 1 о |

5 о о ■ |

1 н |

S |

§ S в В. |

Ё Z я X |

1 с |

1 Й С А |

1 3 |

< |

1 |

I со |

1 |

i о |

I Я. W U4 |

| ‘я 0 |

1 X ’с N |

|||||||||

Окончание табл.

|

О I £ js св ■ с Ji |

со S 3Й К Он о 2 |

О. |

ОО |

О' |

о |

||||||||||||||||||||

|

1 = |

8.5 — 00 |

§3 |

о© |

||||||||||||||||||||||

|

d я 5 & 1 с |

а. |

3 |

00 ф |

R ф' |

3 |

фг |

О |

00 с |

о |

5с гч |

ф |

о |

2 |

8 |

о |

8 ф |

ф' |

ю с? |

ф |

||||||

|

| 3 о |

о 7 |

ОС |

гм ос "7 Si ОС |

рз о ос ОО |

о © ОС ГТ в = |

00 00 ш ^ -4 |

гм 3 4 |

§7 |

м ГП ^ 1 |

in * §1 |

£ Д —■ А |

л ° д |

л |

л о 00 |

is |

8 Д |

я - |

2 7 |

00 ИД |

л rl с |

|||||

|

СО := X & § Е 4 |

со S 5 § эХ 5 К & g ё |

o' |

|||||||||||||||||||||||

|

§ а С |

ОС 2 =ц |

||||||||||||||||||||||||

|

1 я 1 о |

ОО о |

5 |

8 o’ |

О |

о |

o’ |

3 |

о© |

6 |

О |

©' |

о |

00 |

о |

Я ф |

00 о |

$ о" |

8 О |

|||||||

|

1 я о |

ч |

?! о 3 |

ОС ^ т о 2 |

_g |

О 0 |

и |

°| |

с? -'Я ё |

0 |

Л з д "3 |

ж г4 |

л |

■g |

ф 8 7 — |

ч. |

л ■I |

8.7 |

В 5 g |

ос 5 8 |

S' 51 |

|||||

|

р и на = в X я с Е |

со X « 3 И Он о О 2 |

а. |

|||||||||||||||||||||||

|

| 5 я |

|||||||||||||||||||||||||

|

>х 1 а S |

О |

о |

О |

© |

о |

О |

Ф |

R |

В |

О |

3 |

3 |

о |

О |

1 ф |

3 |

О |

О |

ф |

3 |

|||||

|

8 О4 5 э с |

«1 |

8 7' • «Л |

00 — °§ |

л |

ф 00 —' 00 сю о |

ГЧ |

о§ ° ? |

=i |

Ф г 1 |

л |

8“ |

8 7 - ОС |

00 in ® 8“ |

0 |

81 ”8 |

ч |

'О |

ЭС 8 7 ~ 8 |

7, 2 *7 - гм |

й |

|||||

|

1 1 |

■л |

'га Z |

Z 3 |

^ 2 св X |

1 |

2 и 2 5 |

1 Ё < |

1 н 5 |

S I и |

с. ;= ,9 |

S3 |

с |

3 |

о |

1 А О |

& X 1 |

> (Л |

3 g СК ci |

>< 7 |

ci ОС |

к п и ci Ci |

||||

Примечание: КАТ - каталаза: ДИ - доверительный интервал; ГР глутатион редуктаза: ВГ - восстановленный глутатион; ГТФ - глутатион трнсфераза; ГПО - глутатион пероксидаза; M^ новый диальдегид; ОШ - отношение шансов; СОД - супероксид дисмутаза; ОАС - общий антиоксидантный статус. Все переменные с уровнем р < 0,05 были включены в многомерный анализ; мость установлена при р < 0,05.

Рис. 2. Результативность применения различных моделей прогнозирования риска ССЗ

Таблица 3

Стратификация риска ССЗ у обследованных дайверов и моряков согласно предлагаемым прогностическим моделям

|

Показатель |

Дайверы, n = 50 |

Моряки, n = 50 |

Критерий сравнения (χ 2 ) |

Достоверность различий p |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|||

|

Пожизненный риск ССЗ: отсутствует (≤ 46) |

15 |

30,0 |

27 |

54,0 |

5,911 |

0,015 * |

|

присутствует (> 46) |

35 |

70,0 |

23 |

46,0 |

||

|

Десятилетний риск ССЗ: отсутствует (≤ 2,7) |

16 |

32,0 |

33 |

66,0 |

11,565 |

< 0,001 * |

|

присутствует (> 2,7) |

34 |

68,0 |

17 |

34,0 |

||

|

Скорректированный интервал QT: риск отсутствует (≤ 402) (миллисекунд) |

20 |

40,0 |

42 |

84,0 |

20,543 |

< 0,001 * |

Примечание: χ 2 – критерий хи-квадрат. Все переменные с уровнем p < 0,05 были включены в многомерный анализ; p – значение p для сравнения между анализируемыми группами; * – значимость установлена при p ≤ 0,05.

и пожизненного риска ССЗ 3 [18, 24]. Среднее соотношение «талия – рост» было значительно ниже у дайверов, чем в контрольной группе, и коррелировало с удлиненным скорректированным интервалом QT, что отражает нарушение электрофизиологического статуса. Это согласуется с данными предыдущих исследований, в которых соотношение «талия – рост» считалось предиктором риска ССЗ [17, 18, 25–27].

Основной целью данного исследования была оценка сердечно-сосудистого риска у профессиональных дайверов с помощью шкалы оценки АССЗ. Средние уровни оптимального, десятилетнего и пожизненного риска ССЗ были значимо выше у дайверов, чем у моряков. Более того, превышение десятилетнего уровня сердечно-сосудистого риска над оптимальным уровнем риска ССЗ у дайверов было выше, чем в целом у населения (74,0 против 34,0 % соответственно). В исследовании [10] было показа- но, что частота некоторых сердечно-сосудистых симптомов и заболеваний может быть выше у бывших дайверов-мужчин, чем у населения в целом, и что дайвинг может иметь отдаленные негативные последствия для сердечно-сосудистой системы. Что касается моряков, то для десятилетнего уровня риска ССЗ было выявлено его превышение над оптимальным уровнем, равное 66,89 %, что было на 7,12 % ниже, чем у профессиональных дайверов. M. Oldenburg et al. выявили, что риск ССЗ для немецких моряков был от 2 до 3 раз выше такового для популяционного уровня [28, 29], хотя в рамках данного исследования для моряков установлены более низкие уровни сердечно-сосудистого риска. Это может быть объяснено разницей в возрасте между контрольной группой в данном исследовании и немецкими моряками.

Электрофизиологические изменения, обнаруженные при помощи ЭКГ, были очевидны в исследо- ванной когорте дайверов. Действительно, электрофизиологические изменения являются широко распространенными и важными показателями, поскольку они с более высокой вероятностью указывают на будущую аритмию у дайверов. Включение электрофизиологических изменений в оценку сердечно-сосудистого риска также способствует стратификации риска. Электрофизиологические изменения, предшествующие аритмии, являются более подходящим этиологическим фактором сердечно-сосудистой смертности, чем ишемические коронарные сосудистые изменения [30–33]. Следует отметить, что электрофизиологические изменения, видимые на ЭКГ, являются наиболее значимым предиктором в исследовании сердечно-сосудистого риска. В отличие от других изучаемых параметров, в данном показателе выявлены значимые различия при изучении оптимальных, десятилетних и пожизненных уровней риска ССЗ при помощи анализа с применением ROC-кривой. В других исследованиях не описан скорректированный интервал QT, за единственным исключением – недавнее исследование4, в котором сообщалось о значительном изменении частоты пульса, скорректированном интервале QT и волне T до и после погружения, но не были упомянуты никакие границы для данных показателей.

Роль микроэлементов и окислительного стресса в патогенезе ССЗ давно установлена [21, 34, 35]. Окислительный стресс связан с повышенным уровнем Cu + и пониженными уровнями Fe + и Zn + [35–37]. Также уровень Ca + в крови может повышать жесткость артериальной стенки и, как следствие, уровень десятилетнего риска ССЗ согласно оценке по шкале Фрамингема [38]. Это согласуется с данными настоящего исследования, в котором нарушения баланса между уровнем электролитов и микроэлементов были обнаружены у дайверов, что проявлялось в виде отклонений от нормы показателей окислительного стресса. В рамках данного исследования при помощи одноразмерного анализа выявлена значимая взаимосвязь между пониженным уровнем Na + и повышенными уровнями Cu + и Ca + и сердечно-сосудистым риском; однако подобный результат отсутствует в случае применения логистической регрессионной модели. Это может объясняться небольшим размером выборки и большим числом переменных в анализе. Немногие исследования упоминают воздействие дайвинга на уровни микроэлементов, особенно глубокого погружения, которое влияет на уровень железа в гемоглобине 5 .

Анализ при помощи ROC-кривой был выполнен в данном исследовании для определения чувствительности изучаемых биомаркеров для оценки сердечно-сосудистого риска и сравнения со шкалой оценки риска АССЗ как традиционного и проверенного инструмента. Чем больше площадь AUC, тем выше чувствительность и специфичность исследуемого показателя. Анализ выполнен для оптимального, десятилетнего и пожизненного уровня риска ССЗ. Наилучшие результаты получены для изменений в ЭКГ. Действительно, изменения в ЭКГ являются наиболее важным показателем в силу своей наибольшей специфичности в рамках оценки сердечно-сосудистого риска. Это согласуется с результатами исследования G. Tocci et al. (2017), в котором впервые было показано, что в глобально применяемые шкалы оценки риска ССЗ могут независимо добавляться другие биомаркеры [39]. Результаты данного исследования подтверждают постулат, что увеличение количества биомаркеров позволяет добиться более точного определения индивидуальных уровней сердечно-сосудистого риска. Обнаружено, что изменения в ЭКГ являются более специфичным биомаркером, поскольку изменения в показателях окислительного стресса могут быть вызваны иными физиологическими и патологическими состояниями. Применение показателей ЭКГ в качестве биомаркеров характеризуется высокой доступностью, простотой интерпретации и высокой эффективностью затрат; следовательно, им следует отдавать предпочтение в оценке риска ССЗ [12].

В рамках данного исследования была обнаружена значимая взаимосвязь между курением, стажем работы, показателями окислительного стресса и изменениями в ЭКГ, указывающими на гипертрофию левого желудочка (S 1,2 +R 5,6 ), и уровнями сердечно-сосудистого риска как у дайверов, так и у моряков. Тем не менее многомерный логистический регрессионный анализ выявил курение как единственный предиктор риска ССЗ; возможно, это стало следствием влияния, оказываемого другими переменными в модели на уровень сердечно-сосудистого риска посредством перекрестного взаимодействия. Для изучения и предсказания влияния показателей окислительного стресса и уровней микроэлементов на риск ССЗ необходимы дальнейшие исследования на выборках большего размера.

Предложенные модели для прогнозирования пожизненного и десятилетнего сердечно-сосудистого риска и скорректированного интервала QT показали более высокую чувствительность и специфичность по сравнению с традиционной шкалой оценки АССЗ. Оценки пожизненного и десятилетнего уровня сердечно-сосудистого риска, равные 46 и 2,7 соответственно, были значимы в оценке риска ССЗ. При показателях выше данного уровня считается, что дайверы подвержены высокому риску ССЗ. Аналогично оценка скорректированного интервала QT, равная 402 баллам, являлась значимой для оценки сердечно-сосудистого риска. Оценки выше данного уровня указывают на более высокий уровень риска ССЗ. Это согласуется с результатами исследования, в котором изучались факторы, способные вызывать аритмию у ныряльщиков с аквалангом, и сделан вывод, что у дайверов после погружения может отмечаться удлинение интервала QT, что повышает риск аритмии [31]. Помимо этого, стратификация риска для дайверов и моряков была основана на окончательных оценках, полученных с помощью моделей прогнозирования пожизненного и десятилетнего риска ССЗ и скорректированного интервала QT. Заданные в рамках этих моделей границы выявили значимые различия между двумя группами. Это свидетельствует, что результативность предлагаемых показателей сопоставима со шкалой АССЗ при оценке сердечнососудистого риска. Таким образом, шкала оценки АССЗ помогает выявить сосудистый фактор риска ССЗ, в то время как электрофизиологические факторы можно определить при помощи скорректированного интервала QT.

Выводы и рекомендации. Профессиональные дайверы подвержены более высокому риску ССЗ, согласно шкале оценки АССЗ, по показателю десятилетнего и пожизненного риска по сравнению с данными контрольной группы. Рекомендуется включение оценки сердечно-сосудистого риска в протокол периодических медицинских осмотров профессиональных дайверов и в тесты на профпригодность. Во время периодических осмотров и тес- тов на профпригодность дайверов и моряков следует уделять особое снимание следующим моментам: 1) тщательному мониторингу систолического артериального давления; 2) применению шкалы оценки АССЗ. Анализ результатов следует проводить с учетом следующих пределов: ≤ 46 и ≤ 2,6 для пожизненного и десятилетнего риска соответственно; 3) оценка скорректированного интервала QT при ЭКГ в состоянии покоя с пределом, равным ≤ 402 мс, должна рассматриваться в рамках последующей оценки и осмотра кардиологом с целью определения профпригодности к дайвингу. Несмотря на высокую прогностическую значимость, показатели окислительного стресса и уровни микроэлементов (Cu+ / Zn+) не должны применяться в рамках рутинных осмотров, если только их роль в оценке риска ССЗ не будет переосмыслена и подтверждена в будущих исследованиях на выборках большего размера.

Меры профилактики факторов сердечно-сосудистого риска для повышения качества жизни должны быть рекомендованы для профессиональных дайверов и моряков, где основной акцент сделан (но не ограничивается этим) на: 1) программы предотвращения и контроля курения; 2) образовательные программы о здоровом питании, поощряющие потребление антиоксидантов и Zn; 3) образовательные программы по укреплению здоровья с целью предотвращения и контроля ССЗ.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.