Новые данные к дифференциальной диагностике системного заболевания у представителя майкопской элиты из курганного могильника Марьинская 3

Автор: Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Курган 1 могильника Марьинской 3 на правом берегу р. Куры в Ставропольском районе России был исследован в полевом сезоне 2007 года совместной экспедицией исторического факультета Московского университета и Института археологии РАН. Огромное погребение ознаменовало погребение замечательного человека. Городище было более 4 м, 40 м. Он был окружен канавой глубиной до 2,5 м. Основное захоронение в кургане (№ 18) было истолковано как могила майкопского вождя, погребенного между 3405-3360 гг. До н. Э. (Канторович, Маслов, 2009). Богатые тяжелые товары предлагают идею высокого социального ранга человека. Согласно антропологическому определению, индивидуум был мужчиной в возрасте 40-44 лет при смерти. Роботичность трубчатых костей и артропатий, типичных для индивидуума, можно было бы объяснить как признаки системного заболевания. Дифференциальная диагностика включает бактериальную инфекцию, генерализованностеосклероз, в частности остеопротез, отравление, онкологию. Рентгенофлуоресцентный анализ сохранившегося фрагмента искусственно окрашенной лобной кости показал, что он был окрашен киноварием или вермиллином (HgS). Меркурий мог использоваться для различных целей, например. г) для лечения или в качестве сакрального вещества. Это одно из самых ранних доказательств использования этого минерального обряда.

Майкопская культура, палеопатология, биоархеология, социаль-ная элита, остеопетроз, растровая электронная и световая микроскопия, рентгено-флюоресцентный анализ, применение киновари

Короткий адрес: https://sciup.org/14328562

IDR: 14328562

Текст научной статьи Новые данные к дифференциальной диагностике системного заболевания у представителя майкопской элиты из курганного могильника Марьинская 3

Курган 1 могильника Марьинская 3 на правой террасе р. Куры был исследован в ходе совместных раскопок Ставропольской экспедицией кафедры археологии исторического факультета МГУ и Ставропольским отрядом ИА РАН в 2007 г. (Канторович, Маслов, 2009). Основное погребение этого кургана (№ 18), достигавшего в высоту более 4 м и около 40 м в диаметре (Там же. С. 83), было интерпретировано исследователями как захоронение останков майкопского вождя. Радиоуглеродные даты для этого погребения варьируют в промежутке 3405–3360 гг. до н. э., по данным дендрохронологии похороны состоялись примерно в 3350 г. до н. э. (Там же. С. 115). Основанием для отнесения погребенного к представителям социальной элиты майкопского общества послужили, в частности, такие материальные свидетельства, как положенные в могилу втульчатый литой боевой топор, каменный молоток-скипетр, два золотых кольца, орудия деревообработки (Канторович, Маслов, 2009. С. 95-97). Авторы ссылаются на авторитетное мнение С.Н. Кореневского (2004. С. 78–80), согласно которому майкопские погребения, в которых встречаются золотые колечки наряду с военно-охотничьим снаряжением и деревообрабатывающими инструментами, принадлежат к числу элитарных. Также приводится заключение Л.И. Авиловой (2008. С. 168–178) о связи между присутствием в царских захоронениях Ура различных тесел и пил и сакральными представлениями о роли строителя-демиурга.

По определениям археологов, лицо погребенного в кургане 1 было закрашено или затерто ярко-красной охрой. Упоминалось, что краска встречалась и у локтевых костей, тонкими (3-5 мм) полосками на костях голеней и отдельными вкраплениями на костях стоп. Сырая обмазка стен погребальной камеры была тщательно заглажена и, по предположению авторов раскопок, окрашена ярко-красной краской - охрой, реальгаром или суриком, что, возможно, символизировало сакральную модель реального жилища ( Канторович, Маслов , 2009. С. 93, 95, 101).

Особенности захоронения, указывающие на высокое социальное положение покойного, побуждали к детальному рассмотрению скелетных останков. Биоар-хеологический подход к изучению антропологических материалов в контексте захоронения позволил воссоздать некоторые обстоятельства жизни данного индивидуума, сопряженные с состоянием его здоровья и происхождения. В предварительных публикациях уже были выдвинуты некоторые предположения на этот счет ( Медникова , 2010; Mednikova , 2010). Однако применение дополнительных методов исследования, равно как и обсуждение этого случая в международной аудитории после доклада, прочитанного автором на конференции Палеопатологической ассоциации в Вене, позволили существенно скорректировать наши выводы. В данной статье предлагается новая интерпретация результатов изучения скелетных останков человека из этого уникального погребения.

Методы исследования

При описании краниальных, посткраниальных и зубных остатков употреблялись традиционные методы палеоантропологического анализа.

При рассмотрении палеопатологических особенностей скелета майкопского «вождя» применялась дифференциальная диагностика. Дополнительно привлекались некоторые высокотехнологичные приемы исследования.

Так, осуществлялась микрофокусная рентгенография с прямым многократным увеличением рентгеновского изображения ( Потрахов , 2007), уже прочно зарекомендовавшая себя в травматологии, ревматологии, ортопедии и протезировании ( Васильев , 1998). В 2008 г. метод впервые в мировой практике был использован для детального описания палеопатологий и дифференциальной диагностики заболеваний, в том числе в эпоху раннего металла ( Бужилова и др. , 2008а; 2008б; 2009а; 2009б; Buzhilova et al. , 2008).2

Далее, проводилось сравнительное гистологическое исследование образцов, полученных из срединной части диафизов бедренных костей. Первый уровень анализа образцов включал использование светового микроскопа, дающего увеличение до 200 раз.

На втором этапе производилась съемка гистологических препаратов на растровом двухлучевом электронном микроскопе (РЭМ) «Quanta 3D FEG» фирмы FEI. Результаты этого пилотного исследования, в котором впервые подобный растровый электронный микроскоп был использован по отношению к палеоантропологическим объектам, были представлены на конференции Международной палеопатологической ассоциации в Вене (Mednikova, 2010).

Состав обмазки погребальной камеры и красителя с наружной поверхности лобной кости погребенного изучен методом рентгенофлюоресцентного анализа на базе ГИМ.

Антропологический материал и его сохранность

Поступившие в лабораторию группы физической антропологии ИА РАН скелетные останки из раскопок кургана 1 могильника Марьинская 3 выделяются крайне фрагментарной сохранностью даже на фоне и без того немногочисленных антропологических материалов, соотносимых с носителями майкопской археологической культуры. Вместе с тем, уникальность находки и некоторые особенности, отмеченные уже при первоначальной экспертизе костных фрагментов, побуждали к более пристальному рассмотрению останков человека из погребения 18.

Первоначально в нашем распоряжении оказались лишь центральная надглазничная часть лобной кости, интенсивно окрашенная в красный цвет; фрагмент свода черепа в центральной части (36×37 мм) с сохранившимся снаружи стреловидным швом (изнутри полностью облитерированным); изолированные 4 зуба верхней челюсти – парные клыки, премоляр и моляр; фрагмент диафиза лучевой кости в центральной части; разрушенный поясничный позвонок; концевая фаланга большого пальца правой руки и концевая фаланга большого пальца левой стопы; дистальная третья фаланга левой стопы.

Позднее мы получили возможность обследовать парные разрушенные диафизы большеберцовых, фрагмент малоберцовой, 1 грудной и 2 поясничных позвонка, фрагмент крыла тазовой кости и другой – в области вертлужной впадины, нижний эпифиз правой лучевой кости, разрушенную бедренную кость.

Следует честно заметить, что два небольших фрагмента были ошибочно идентифицированы мною как разрушенные части основной кости черепа. К со- которых не превышает 0,1 мм. Отличительной особенностью таких рентгеновских аппаратов является повышенная разрешающая способность и получение прямого рентгеновского увеличения до 10–15 раз различных анатомических областей и объектов при сохранении резкости изображения. Этот метод создает уникальные возможности для детального рассмотрения мелких объектов, в том числе зубов и сильно разрушенных костей человека, часто встречаемых в археологических раскопках.

жалению, на этой ошибке была построена дифференциальная диагностика заболевания, нашедшая отражение в предварительной публикации. Я благодарна профессору Исраэлю Гершковицу, обратившему на это мое внимание. Указанные фрагменты следует ассоциировать с окостеневшим щитовидным хрящом. Частично это печальное недоразумение может оправдывать необычная конфигурация щитовидного хряща у майкопца, особенно хорошо заметная при сравнении с контрольным образцом (см. цв. вклейку, рис. III): короткий cornu superior, очень крупные размеры самой пластинки, а также очень далеко зашедшая степень оссификации.

Определение пола и возраста . Выраженность надбровного рельефа лобной кости, массивность диафиза лучевой кости, размеры элементов стопы и кисти, размеры оссифицированного щитовидного хряща свидетельствуют в пользу принадлежности останков индивидууму мужского пола.

Дегенеративно-дистрофические изменения, фиксируемые на теле поясничного позвонка, средняя стертость зубных коронок, облитерация центрального участка стреловидного шва со стороны эндокрана, концевые деформации ногтевых фаланг правой руки и левой стопы позволяют говорить о соответствии биологического возраста этого человека категории maturus 1 (наиболее вероятно, 40–44 года).

Посткраниальная морфология . Особенности строения посткраниального скелета восстанавливаются по мозаичным наблюдениям. Мы можем предполагать, что костяк характеризовался повышенной массивностью, связанной с увеличением широтных и обхватных размеров диафизов длинных трубчатых костей. В частности, поперечный диаметр в середине диафиза лучевой кости (№ 4, по Мартину) составил 16 мм, а сагиттальный диаметр (Март. 5) – 14 мм. Соответственно, индекс поперечного сечения (4:5) – 87,5, или (5:4) – 114,29 (!), свидетельствует об атипично округлом диафизе.

Периметры других трубчатых костей также говорят о внешней массивности диафизов – 101 мм составляет окружность в середине правого бедра, 99 мм – соответствующая окружность правой большеберцовой.

Путем прямых измерений на сломе были получены индексы компактизации в середине бедренной кости. Если развитие переднезадней компакты укладывается в пределы референтных значений (64,71% при размахе изменчивости 53,1–67,6), то боковые стенки бедра аномально утолщены. Индекс компактиза-ции 83,9 существенно отличается от составленной нами сводки данных по разным представителям Homo, укладывающихся в пределы 44,4–61,7%. Подобное гиперразвитие компакты, на наш взгляд, указывает на патологию, диагностировать которую поможет комплексное применение рентгенографического и гистологического методов. На данном этапе обратим внимание на функциональные последствия выявленного феномена: уменьшение пространства костномозгового канала, создававшее несомненное напряжение функции кроветворения.

Состояние зубной системы . К сожалению, судить о состоянии зубной системы и о присутствии индикаторов физиологического стресса, являющихся, по мнению ряда специалистов, «зеркалом» образа жизни человека ( Бужилова и др. , 2008), можно только принимая во внимание все возможные ограничения, связанные с сохранностью.

Кроме того, дополнительным ограничением служила частичная стертость жевательной поверхности просмотренных зубов. Однако можно отметить отсутствие признаков кариеса, следов кратковременных задержек роста под влиянием эпизодического физиологического стресса в раннем детстве (эмалевой гипоплазии). Вместе с тем фиксируется присутствие пришеечного зубного камня, что позволяет реконструировать возможное питание индивидуума вязкой пищей ( Бужилова , 1995).

Патологические изменения на посткраниальном скелете . Подвергнутые экспертизе фрагменты скелета майкопского мужчины несут целый ряд патологических изменений. Некоторые из них имеют вполне рядовой для данной возрастной группы характер, другие – выходят за рамки ординарных проявлений заболеваний костной системы и требуют, по-видимому, более пристального изучения с целью установления конкретного диагноза, в том числе применения рентгенографического, томографического и гистологического методов.

К числу распространенных патологий старшей возрастной группы можно причислить наблюдаемые на поверхности тела разрушенного поясничного позвонка дегенеративно-дистрофические изменения. Здесь присутствует не только деформация тела позвонка, но и сформированы краевые разрастания – остеофиты, достигающие степени выраженности, соответствующей баллу 3 по шкале оценки признака, разработанной А.П. Бужиловой (1995). Артропатии имеются на сочленовных поверхностях рукоятки грудины и локтевой кости (см. цв. вклейку, рис. IV, а, б ). На крыле подвздошной (тазовой) кости наблюдаются экзостозы в месте прикрепления lig. iliolumbale (см. цв. вклейку, рис. IV, в ) .

Ногтевая фаланга большого пальца правой руки демонстрирует отчетливые возрастные и функциональные изменения (см. цв. вклейку, рис. IV, г ). Имеются следы перестроек костной ткани в связи с продолжительным биомеханическим воздействием, связанным с постоянным физическим трудом.

Ногтевая фаланга большого пальца левой стопы также обнаруживает комплекс возрастных изменений, сопряженных с известной функциональной «на-труженностью».

Вернемся к симптому генерализованной массивности трубчатых костей скелета (а именно бедренных, большеберцовых, малоберцовых, лучевых и локтевой), которая выходит за пределы нормальных морфологических вариаций и может быть рассмотрена в качестве индикатора болезни, затронувшей весь организм (см. цв. вклейку, рис. V, а–г ). Это могло быть результатом бактериальной инфекции, генерализованного остеосклероза, отравления и онкологического заболевания.

Версия 1. Инфекция. Для ее аргументации были рассмотрены сравнительные гистологические материалы. Первый образец получен из бедренной кости близкого по биологическому возрасту майкопского мужчины из Курсавского могильника, у которого не наблюдалось каких-либо патологических изменений, связанных с утолщением диафиза. Второй образец, напротив, был получен из бедренной кости, деформированной в результате обширной бактериальной инфекции с внешними признаками остеомиелита (могильник Кудахурт, погребение северокавказской археологической культуры конца IV тыс. до н. э.).

При световой микроскопии с двадцатикратным увеличением совершенно отчетливо видны масштабная деструкция и хаотические перестройки костной тка-

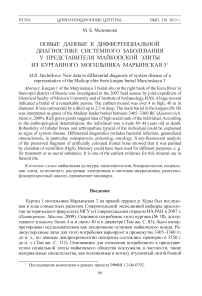

Рис. 1. Растровая электронная микроскопия образцов, представленных на рис. VI (цв. вклейка). Увеличение 800. В периферической части среза из элитарного майкопского захоронения (в) заметны ламеллярные структуры, противоречащие его биологическому возрасту 40+ лет ни, типичные для инфекционного процесса. У «вождя» из Марьинской подобная картина не выявляется, как и у здорового майкопского мужчины из Курсавского могильника. Вместе с тем, у майкопца из Марьинской при сохранении типичной структуры Гаверсовых каналов наблюдаются увеличение общей массы костного вещества и уменьшение размеров остеонов (см. цв. вклейку, рис. VI, а–в).

Растровая электронная микроскопия с увеличением 800 не только подтверждает ранее выявленные тенденции, но и позволяет увидеть в периферической области образца из Марьинской ламеллярные структуры (рис. 1, а–в ). Их присутствие резко контрастирует с достаточно солидным возрастом данного индивидуума, указывая на механизм патологического увеличения внутренней и внешней массивности трубчатых костей.

Версия 2. Генерализованный остеосклероз . В качестве одной из его примечательных разновидностей может быть рассмотрена так называемая мраморная болезнь (синонимы – остеопетроз, каменная болезнь, Алберса-Шенберга и т. п.). Это крайне редкое наследственное нарушение, необычная аномалия обмена веществ и развития, которая сопряжена с дисфункцией остеокластической активности. При остеопетрозе кости становятся внутренне массивными и тяжелыми, но хрупкими. Различают две формы. Первая из них – злокачественная – наблюдается у детей и в данном случае маловероятна, поскольку имеет плохой прогноз, что входит в противоречие со зрелым возрастом, которого достиг майкопский «вождь». Более вероятной представляется другая, более мягкая или доброкачественная форма (т. н. остеопетроз Тарда).

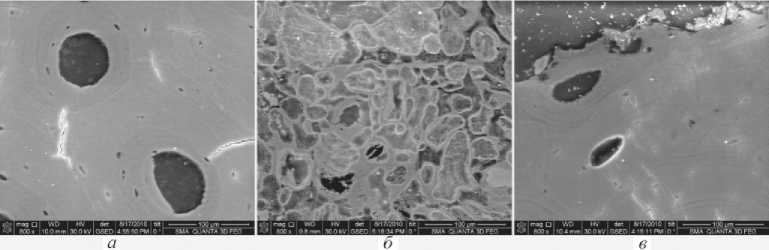

Клинические исследования современных пациентов выявили аутосомно-доминантный характер наследования этой формы (рис. 2). Это значит, что ребенок может унаследовать болезнь с 50-процентной вероятностью при наличии у кого-то из его родителей только одного дефектного гена (для классической болезни Альберса-Шенберга определен участок мутации 1p21 на хромосоме 1). Пациенты поступают на лечение взрослыми людьми. Эта разновидность остеопетроза не влияет на продолжительность жизни, хотя и доставляет много неприятностей

Рис. 2. Характер наследования доброкачественной формы остеопетроза по данным современной клиники.

в виде частых переломов, сопутствующего им остеомиелита, болей (в том числе головных), дегенеративного артрита.

В некоторых медицинских публикациях отдельно рассматривают третью, промежуточную форму остеопетроза, которая проявляется более сильно, но все же не так злокачественно, как в первом случае.

В ассоциации с клиническими признаками остеопетроза упоминается и наследственная недостаточность углеродной ангидразы второго типа (Carbon Anhydrase Type II (CAII) Deficiency). Ген, ответственный за появление CAII, найден на восьмой хромосоме (8q22). Любопытно, что этот вариант патологии распространен в Средиземноморье и у арабов, что позволяет нам предположить его изначально древнее ближневосточное происхождение. Помимо прочего, данная наследственная аномалия проявляется в увеличенной костной плотности, интракраниальном окостенении, снижении слуха, аномалиях развития. Симптомы могут быть заметны уже в раннем детстве, но болезнь не так опасна, как злокачественный вариант остеопетроза ( Ortner, Puthschar , 1981; Rotschield, Martin , 1992; Волков и др. , 1982).

Ниже мы перечислим собранные из разных источников морфологические признаки остеопетроза:

– на рентгене двойные контуры костей (т. н. «кость внутри кости»);

-

– на рентгеновских снимках длинных костей, подвздошных костей и ребер видны поперечные и продольные метафизарные линии;

-

– более тяжелые и плотные по сравнению с нормальными, кости гораздо более хрупкие;

-

- на поперечном срезе присутствуют цементные линии с нарушенной костной структурой.

За диагноз «остеопетроз» у майкопского «вождя» говорят следующие аргументы:

-

1) тяжесть и, вместе с тем, хрупкость трубчатых костей (кости на сломе как «сахарные»);

-

2) картина «кость внутри кости», наблюдаемая на рентгенограмме большеберцовой;

-

3) предположительно переднеазиатские корни майкопской культуры;

-

4) майкопская элита не была многочисленной. Браки заключались в узком кругу, что повышало вероятность распространения наследственных заболеваний.

Против такого диагноза говорит его крайняя редкость ( Волков , 1985; Кириллов , 2008). Даже доминантная мягкая форма встречается в исключительных случаях. Например, сегодня одно заболевание приходится на 20–500 тыс. человек. В США проживают всего 1250 больных остеопетрозом. Впрочем, в России имеется центр распространения злокачественного детского остеопетроза в Чувашской республике, где на 3879 новорожденных приходится один больной ребенок, а каждая тысячная свадьба происходит между гетерозиготами по этому признаку. Соответственно, мы можем допустить теоретическую возможность сохранения прогностически более благоприятной доброкачественной формы мраморной болезни в кругу майкопцев, которые могли унаследовать эту мутацию от ближневосточных предков.

Существует один любопытный пример возможного остеопетроза, проявившегося в аристократической семье, в которой возобладала традиция заключения браков между близкими родственниками. Это предположительный, но так до конца и не установленный диагноз Анри Мари Раймона графа де Тулуз-Лотрек Монфа, больше известного нам в ипостаси великого французского художника ( Леруа , 2010).

Версия 3. Хроническое отравление. Чтобы учесть все возможные причины увеличения внутренней массивности костей следует рассмотреть и теоретическую возможность отравления фтором (флюороз), свинцом и мышьяком.

Из перечисленных вариантов интоксикация фтором наименее вероятна. Если флюороз и присутствует в виде изменений на зубах, то в очень мягкой форме, не заметной визуально.

Тем не менее, особенности жизни майкопского населения, вероятно, были сопряжены с физическим контактом с вредными, биологически активными веществами.

Как отмечал С.Н. Кореневский (2004. С. 95-97), для степного коридора майкопцы – поставщики наиболее совершенных для своего времени форм оружия: бронзовых втульчатых топоров, кинжалов и наконечников копий, престижных украшений из золота. Майкопская бронза относится к разряду мышьяково-нике-левых. С.Н. Кореневский высказывает предположение, что майкопские племена могли сами стоять у истоков сложения ювелирного дела в Передней Азии.

В предварительной публикации, посвященной описанию скелетных останков из Марьинской ( Медникова , 2010), вслед за предположениями археологов я рассмотрела возможность о посмертном окрашивании тела умершего реальгаром (соединение мышьяка) и суриком (соединение свинца).

Но окончательный ответ на вопрос об использованном красителе был получен благодаря рентгенофлюоресцентному анализу. Вопреки предположениям археологов, образец обмазки стенки погребальной камеры следов дополнительного окрашивания не имел, не отличаясь по составу от обычной глины.

В противоположность, химический состав пигмента, использованного для окрашивания тела покойного, стал очевиден благодаря резкому увеличению концентрации ртути (см. цв. вклейку, рис. VII). Таким образом, при погребении майкопского мужчины применили киноварь (химическая формула HgS), эффектный, но ядовитый при соприкосновении с телом живого человека (если бы такая традиция существовала) краситель.

Итак, документированное присутствие соединения ртути в майкопском захоронении пока оставляет обширное пространство для интерпретаций, включая окрашивание тела в ритуальных (сакральных) целях посмертно или прижизненно, лечение. Собственно, ритуальная раскраска при жизни могла сама по себе спровоцировать хроническое заболевание.

Поскольку при помощи рентгеноспектрального микрозондового анализа ртуть обнаружена на коже алтайской мумии, в российской археологии наиболее подробно вопрос об ее использовании рассмотрен таким авторитетным специалистом, как Н.В. Полосьмак (2001. С. 250, 251). По интерпретации новосибирской исследовательницы, соединения ртути применялись либо для лечения, либо при бальзамировании. Последнее было важным, поскольку обряд прощания, реконструируемый для пазырыкской культуры, подразумевал публичное выставление тела, нуждавшегося в консервации. Обращаясь к аналогиям, Н.В. Полосьмак подчеркивает, что в погребальном обряде европейских скифов или у египтян ртуть неизвестна. Зато соседи пазырыкцев, населявшие территорию Китая, использовали ртуть и киноварь для создания «эликсира бессмертия». Далее Н.В. Полосьмак воспроизводит цитату из «Очерков сравнительного религиоведения» Мирчи Элиаде, отсылающую читателя к тексту китайского алхимика Баопу-цзы. «Если смешать три фунта киновари и фунт меда и высушить эту смесь на солнце, пока не получатся пилюли величиной с конопляное семечко, то стоит принять в течение года десять таких пилюль – и седые волосы потемнеют, на месте выпавших зубов вырастут новые и т. п. Если принимать их дальше, обретешь бессмертие». Кроме того, Н.В. Полосьмак ссылается на археологические исследования китайских археологов, обнаруживших применение сернистых соединений ртути при мумификации в начале II в. до н. э.

Как бы там ни было, киноварь в майкопском захоронении – одно из наиболее ранних свидетельств употребления этого природного минерала в погребальном обряде. Учитывая токсичные и биогенные свойства этого соединения, мы не можем отвергать предположения, что оно привлекло внимание майкопцев не только благодаря своим очевидным декоративным особенностям.

Версия 4. Онкология . Симптом увеличения внутренней массивности трубчатых костей сопровождает целый ряд онкологических и гематологических заболеваний, таких как лимфома (лимфосаркома), болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз), лейкемия или, например, метастазирующая карцинома простаты. Фрагментарная сохранность останков не позволяет полностью проверить это предположение, но и исключить его нельзя.

Заключение

При изучении фрагментарных останков представителя элиты общества майкопской культуры, мужчины 40–44 лет, были встречены множественные артропатии и неординарная массивность трубчатых костей, свидетельствующие о хроническом заболевании, в рамках дифференциальной диагностики которого должны быть упомянуты наследственно обусловленное нарушение обмена веществ, рак и систематическое отравление тяжелыми металлами. Следует особо отметить использование в погребальном обряде для раскрашивания тела покойного соединения ртути, киновари, сходное применение которой было известно только в Азии, причем значительно позднее – в эпоху раннего железа.

Если верен диагноз наследственно обусловленного метаболического нарушения, это может косвенно подтверждать гипотезу ближневосточного происхождения майкопской культуры, где подобная генетическая аномалия встречается и сегодня.

Если выявленные особенности сопряжены с онкологией или хроническим отравлением, то это не отвергает ранее высказанного нами предположения, что владение тайнами бронзолитейного и ювелирного ремесла, контакты с биологически активными веществами таили опасность для здоровья майкопского населения. Социальная элита, имевшая наибольший доступ к материальным ценностям, занимавшаяся их сохранением, обменом и распределением, могла в каких-то случаях подвергать свое здоровье серьезной опасности.

Благодарности

Я крайне признательна Марии Всеволодовне Добровольской (ИА РАН) за неоценимую помощь в проведении гистологического анализа; Павлу Роальдовичу Казанскому (Системы микроскопии и анализа) – за проведение растровой электронной микроскопии; Андрею Владимировичу Будникову (ГИМ) – за рентгенофлюоресцентный анализ образцов; Инне Васильевне Булановой – за проведение микрофокусного рентгенографирования.

Особая благодарность профессору И. Гершковицу (Израиль) за выявление ошибок в моем предшествующем исследовании.

Список литературы Новые данные к дифференциальной диагностике системного заболевания у представителя майкопской элиты из курганного могильника Марьинская 3

- Авилова Л.И., 2008. Металл Ближнего Востока: модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 227 с.

- Бужилова А.П., 1995. Древнее население: палеопатологические аспекты исследования. М.: ИА РАН. 189 с.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2009а. Микрофокусная рентгенография в современных палеопатологических исследованиях//Вестник Московского Университета. Сер. XXIII «Антропология». № 2. С. 65-74.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2009б. Лобная кость Homo из верхнепалеолитического местонахождения Покровка II в Сибири//Вестник Московского Университета. Сер. XXIII «Антропология». № 3. С. 4-13.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю., 2008а. Применение микрофокусной рентгенографии при диагностике заболеваний древнего человека//Петербургский журнал электроники. № 2-3. С. 152-162.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю., Хартанович В.И., 2008б. Взрослый неандерталец из Киик-Кобы: анализ патологий методом микрофокусной рентгенографии//Актуальные направления антропологии: Сб., посвящ. 80-летию академика РАН Т.И. Алексеевой/Отв. ред. А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова. М.: ИА РАН. С. 40-48.

- Васильев А.Ю., 1998. Рентгенография с прямым многократным увеличением в клинической практике. М.: ИПТК «Логос». 146 с.

- Канторович А.Р., Маслов В.Е., 2009. Раскопки погребения майкопского вождя в кургане близ станицы Марьинской (предварительная публикация)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX: Археология, краеведение/Гл. ред. А.Б. Белинский. Ставрополь: Наследие; М.: Памятники исторической мысли. C. 83-116.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность: проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 241 с.

- Леруа А.М., 2010. Мутанты: о генетической изменчивости и человеческом теле. М.: Астрель. 560 с.

- Медникова М.Б., 2010. Новые методы и данные к диагностике онкологических заболеваний представителей социальной элиты эпохи раннего металла//Человек и древности: Памяти Александра Александровича Формозова (1928-2009): Сб./Ред. И.С. Каменецкий, А.Н. Сорокин. М.: Гриф и К. C. 844-854.

- Полосьмак Н.В., 2001. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 335 с.

- Потрахов Н.Н., 2007. Микрофокусная рентгенография в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. СПб.: Элмор. 180 с.

- Рeйнберг С.А., 1964. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. 4-е изд., испр. и доп. Кн. 1. М.: Медицина. 530 с.

- Buzhilova A., Mednikova M., Dobrovolskaya M., Vasiliev A., Bulanova I., 2008. Microfocus x-ray used in the analysis of skeletal lesions//Abstracts of 17th Paleopathological Association Meeting «Diseases in the Past» (Copenhagen, Denmark, 25-27th August 2008). Copenhagen. P. 28.

- Mednikova M., 2010. A fate of power: concerning the health status of representatives of the high social rank in the early metal societies of European Russia//Abstracts of 18th European Meeting of the Palaeopathology Association (23-26th August 2010, Vienna, Austria). Vienna. P. 163.