Новые данные о каменном веке Узбекистана. Стоянка-мастерская Гыштсай-1 в долине реки Ахангаран

Автор: Павленок К.К., Павленок Г.Д., Лазарев С.Ю., Шнайдер С.В., Раджабов А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Бассейн р. Ахангаран являлся одним из наиболее комфортных мест для проживания палеолитического человека на территории современного Узбекистана. Представительная группа объектов каменного века расположена на юго-восточном склоне Чаткальского хребта. На правом берегу р. Ташсай у выходов кремня расположена стоянка-мастерская Гыштсай-1. В коллекции, полученной в результате поверхностных сборов в 1962 г., было выделено два комплекса - верхнепалеолитический и неолитический. Также были обнаружены единичные мустьерские формы. В 2013 г. было засвидетельствовано присутствие палеолитических артефактов в погребенном состоянии, а в 2015 г. на стоянке произведена рекогносцировочная зачистка. Анализ стратиграфии показал, что в разрезе Гыштсая-1 (сл. 1-4) отражены процессы физико-химического выветривания палеогеновых известняков с дальнейшим сносом склоновыми процессами. В строении слоя 2 принимает участие коричневатая супесь, аккумулированная в качестве лессового покрова. Отсутствие денудационных перерывов говорит об относительной непродолжительности периода накопления отложений. Предварительно они были отнесены к плейстоцену, более точный возраст укажет датирование грунта из прослоя 2.2. Каменные артефакты распределены в разрезе достаточно равномерно. Их ориентация в слое повторяет картину, свойственную для близлежащих объектов с перемещенными материальными ансамблями. Вопреки прежней оценке, характер каменной индустрии Гыштсая-1 позволяет предварительно отнести стоянку к финальным этапам каменного века. Возраст материалов может быть предварительно определен как не древнее 35-30 тыс. л.н., и дальнейшие исследования объекта помогут сузить этот интервал.

Палеолит, узбекистан, плейстоцен, стоянка-мастерская, стратиграфия, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522197

IDR: 14522197 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Новые данные о каменном веке Узбекистана. Стоянка-мастерская Гыштсай-1 в долине реки Ахангаран

Интенсивные археологические исследования, проводившиеся с 60-х гг. XX в. до настоящего времени, позволяют утверждать, что одним из наиболее комфортных мест для проживания палеолитического человека на территории современного Узбекистана являлся бассейн р. Ахангаран [Новые исследования…, 1995; Павленок и др., 2013]. Группа палеолитических объектов – преимущественно стоянок-мастерских с экспонированным материалом (Кызыл-Алма-1, -4; Гыштсай-1, -2; Шиванбай-1, -2; Яккабог, Саглам) – была обнаружена в 1962 г. на пологом юго-восточном склоне Чаткальского хребта, обрамляющем долину Ахангарана по правому борту [Касымов, Ростовцев, 1969; Касымов, Кабиров, Омонжулов, 1977]. Стоянки чаще приурочены к содержащим кремень выходам палео- геновых и меловых пород в тех местах, где они прорезаны горными ручьями (саями).

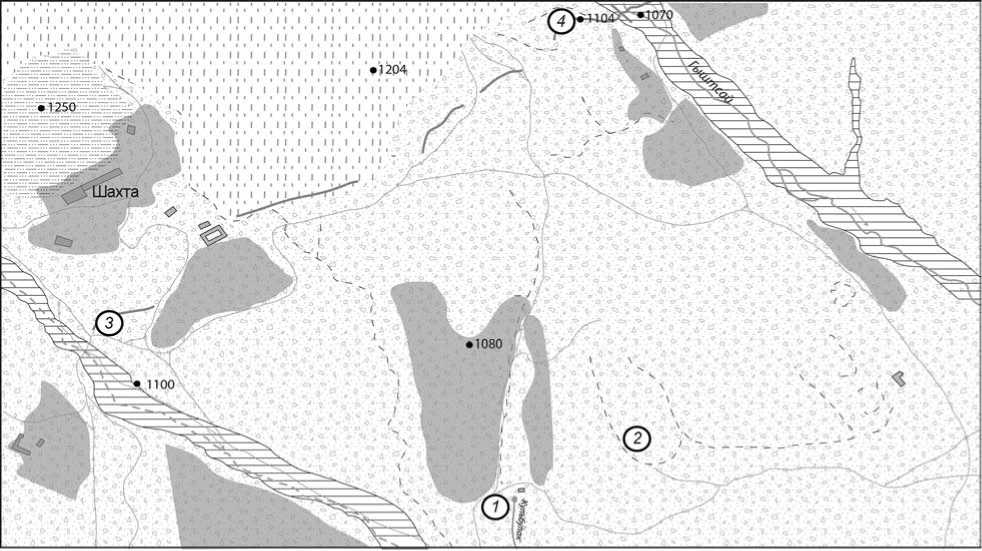

Стоянка-мастерская Гыштсай-1 расположена у выходов пород на правом берегу р. Ташсай (местное население использует наименование Гышт-сай) в 2 км к северо-западу от г. Ангрена (рис. 1). Превышение над уровнем р. Ташсай составляет 40–45 м (h = 1 080 м). Здесь выходы скальных пород образуют двухскатный продолговатый холм. На его склонах сотрудниками отряда О.М. Ростовцева в 1962 г. были обнаружены каменные изделия (67 экз.), которые по технике обработки и степени сохранности поверхности были разделены на два комплекса: верхнепалеолитический (призматические нуклеусы, скребки и отщепы с зубчатой ретушью) и неолитический (скобель с тщатель-

лессы, лессовидные супеси склоновые отложения сложного генезиса техногенные отложения

современные аллювиальные отложения

выходы магматических ' ' пород

русла временных потоков

тектонические нарушения, дислоцированные на поверхности

палеолитические стоянки

Рис. 1. Геоморфологическая ситуация в окрестностях стоянки Гыштсай-1.

1 – Кульбулак; 2 – Яккабог; 3 – Кызыл-Алма-2; 4 – Гыштсай-1.

но обработанной выемкой, скребки на обломках пластинок). Также, по указанию исследователей, среди находок встречались единичные предметы мустьерского облика (дисковидные нуклеусы и обломки пластин) [Касымов, Ростовцев, 1969]. Рас-копочных работ на стоянке не производилось.

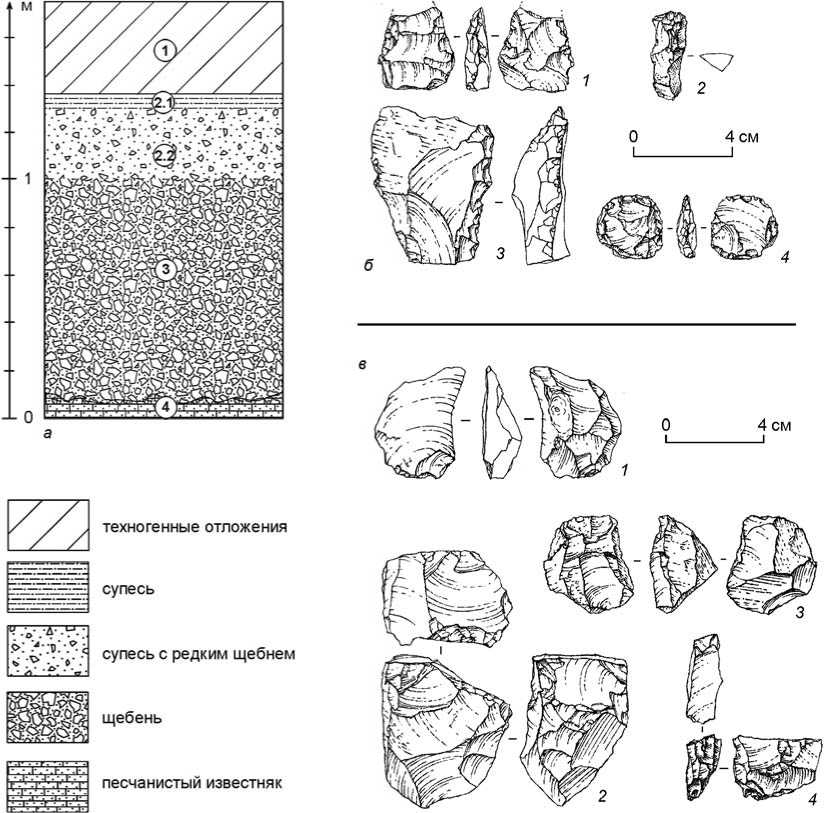

В ходе археологической разведки 2013 г. сотрудниками Среднеазиатского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН был произведен осмотр территории памятника, в т.ч. частично сохранившейся стенки геологической выработки, прорезавшей верхнюю часть холма с запада на восток. Тогда же был засвидетельствован факт присутствия палеолитических артефактов в погребенном состоянии. Для уточнения стратиграфического строения толщи, а также характера распределения в ней археологического материала в 2015 г. на стоянке была произведена рекогносцировочная зачистка шири- ной 1,5 м. Общая мощность отложений составила 1,8 м (рис. 2, а). Описание разреза (сверху вниз) было произведено С.Ю. Лазаревым.

Слой 1. Техногенные отложения, представленные светло-серым микститом, состоящим из светло-серой супеси, обломков известняка и единичных андезит-порфиров. Текстура рыхлая. Слой является отвалом геологической выработки и распространен крайне ограниченно и неравномерно. Подошва слоя четкая, ровная. Истинная мощность – 0,4 м.

Слой 2. Состоит из двух прослоев. Прослой 2.1. Коричневатая, темно-серая супесь – современный почвенный горизонт. Текстура рыхлая, нарушена биотурбациями насекомых и разбита корнями современных растений. Содержит редкие щебни известкового состава. Подошва слоя четкая, ровная. Истинная мощность – 0,05 м.

Рис. 2. Стоянка Гыштсай-1.

а – стратиграфическая колонка памятника; б – каменные изделия из слоя 1: 1 – фрагмент наконечника, 2 – реберчатая пластина, 3 – скребло, 4 – долотовидное орудие; в – каменные изделия из слоя 3: 1 – отщеп с вентральной подтеской, 2 – продольный нуклеус,

3 – бипродольный нуклеус, 4 – торцовый нуклеус со сходящимися латералями.

Прослой 2.2. Коричневато-серая супесь с включениями щебней и единичных блоков песчанистого известняка. Текстура плотная. Щебни (5–6 см) обломки (до 10 × 15 × 20 см) в прослое распространены неравномерно. Также отмечаются трещины усыхания, берущие начало в кровле. Подошва слоя нечеткая, но ясная. Из отложений прослоя взят образец грунта на TL-датирование. Истинная мощность прослоя – 0,3 м. Таким образом, истинная мощность всего слоя 2 – 0,35 м.

Слой 3. Светло-серый белесый щебень. Текстура плотная. Каркас представлен белым известковым мелкозернистым песчаником. Матрикс представлен светло-серой карбонатной супесью, а также неконсолидированным карбонатом кальция. Обломки распространены в слое неравномерно, с тенденцией к увеличению их числа от кровли к подошве. Подошва слоя четкая, неровная, эрозионная. Истинная мощность – 0,9 м.

Слой 4. Коренные породы, представленные белым песчанистым известняком с прожилками кремня. Видимая мощность слоя – более 0,1 м.

Можно сделать заключение, что в разрезе Гыштсая-1 отражены процессы продолжительного физико-химического выветривания палеогеновых известняков с дальнейшим сносом склоновыми процессами. В строении слоя 2 также принимает участие коричневатая супесь, аккумулированная, вероятно, в качестве лессового покрова и также переработанная в дальнейшем склоновыми процессами. Отсутствие денудационных перерывов свидетельствуют в пользу относительной непродолжительности периода накопления отложений.

Археологический материал распределен в разрезе достаточно равномерно и демонстрирует высокую плотность во всех слоях. Хаотичная ориентация находок в слое, присутствие патинизи-рованных и окатанных форм, наряду с изделиями без подобных следов, повторяет картину, свойственную для близлежащих объектов с перемещенными материальными ансамблями [Колобова и др., 2010]. Учитывая близость технико-типологических показателей каменных индустрий из разных слоев, в рамках данной статьи можно кратко охарактеризовать индустрию стоянки в целом.

Коллекция насчитывает 707 изделий (см. таблицу). Набор нуклеусов (из слоев 1 и 3) характерен для участка, где проходила первичная сортировка и отбраковка сырья. Значительный удельный вес имеют нуклевидные обломки, на которых фиксируются неудачные попытки инициации расщепления. Все они оставлены из-за дефектов породы. Ряд нуклеусов демонстрируют один-два пробных скола. Морфология типологически определимых нуклеусов, а также технических снятий позволяет сделать некоторые выводы о технологических навыках обитателей стоянки. Им были доступны однонаправленное (рис. 2, в, 2) и встречное параллельное плоскостное расщепление (рис. 2, в, 3), торцовое однонаправленное (рис. 2, в, 4) и радиальное раскалывание, а также, видимо, объемное раскалывание с использованием техники направляющего ребра (рис. 2, б, 2). Периодически использовались латеральные сколы для коррекции формы нуклеуса, также фиксируется прием приострения основания торцового нуклеуса для микропластин.

Индустрия сколов-заготовок слоев 1–3 насчитывает 284 экз. (см. таблицу ). Среди них предсказуемо доминируют отщепы, что объясняется функциональной ориентацией объекта (стоянка-мастерская на выходах сырья). Как отщеповые, так и пластинчатые заготовки чаще обладают подпрямоугольными очертаниями. В основной своей массе они были получены путем продольного и конвергентного скалывания, реже – ортогонального и радиального. Ударные площадки, как правило, готовились единственным сколом, однако присутствует стабильный процент сколов с дву- и многогранными площадками. Достаточно показательным признаком выступила редукция рабочей кромки. Среди средних отщепов она присутствует в пределах от 1/5 до 1/3 части изделий, а в категории удлиненных сколов ее наличие фиксируется на каждом втором изделии. На крупных и мелких отщепах редукция почти не встречается. Это позволяет говорить о направленности расщепления на получение пластин и отщепов размерами 30–50 мм, а также пластинок, что в целом соответствует метрическим показателям заготовок орудий.

Типологически выраженные орудия из слоев 1 и 3 Гыштсая-1 представлены дорсальным продольным прямым скреблом (рис. 2, б, 3 ), долотовидным двулезвийным (рис. 2, б, 4 ) и зубчато-выемчатым изделиями, фрагментом наконечника (рис. 2, б, 1 ) и концевым скребком с выпуклым рабочем краем. Все они выполнены на отщепах или технических сколах с пропорциями отщепов. Неформальные орудия представлены одной пластиной и шестью отщепами с нерегулярной ретушью. Пластина и три отщепа обработаны дорсальной ретушью, одно изделие – вентральной ретушью и одно – вентральной подтеской (рис. 2, б, 2 ). Наконечник обработан покрывающей двусторонней ретушью, не имеющей распространения в палеолите региона. Возможно, в данном случае речь идет о более поздней примеси, не соответствующей общему контексту индустрии.

Состав каменной индустрии стоянки Гыштсай-1

|

Каменные изделия |

Слой 1 |

Слой 2 |

Слой 3 |

|

Нуклевидные формы |

|||

|

Продольные |

0 |

0 |

3 |

|

Бипродольные |

0 |

0 |

1 |

|

Поперечные |

1 |

0 |

0 |

|

Торцовые |

0 |

0 |

1 |

|

Торцовые со сходящимися латералями |

0 |

0 |

1 |

|

Радиальные |

0 |

0 |

1 |

|

Бессистемные |

0 |

0 |

1 |

|

Заготовка объемного нуклеуса |

1 |

0 |

0 |

|

Нуклевидные обломки |

2 |

3 |

4 |

|

Всего |

4 |

3 |

12 |

|

Сколы |

|||

|

Пластины |

19 |

3 |

8 |

|

Пластинки |

5 |

1 |

0 |

|

Отщепы |

|||

|

крупные |

7 |

3 |

15 |

|

средние |

59 |

4 |

83 |

|

мелкие |

46 |

11 |

20 |

|

Технические |

|||

|

первичные |

8 |

0 |

13 |

|

вторичные |

15 |

3 |

21 |

|

подправка площадки |

1 |

0 |

1 |

|

краевые |

5 |

2 |

17 |

|

реберчатые |

1 |

0 |

1 |

|

полурберчатые |

3 |

1 |

2 |

|

Всего |

169 |

28 |

181 |

|

Орудия |

|||

|

Наконечник (фрагмент) |

1 |

0 |

0 |

|

Скребло |

1 |

0 |

0 |

|

Долотовидное двулезвийное |

1 |

0 |

0 |

|

Скребок концевой |

0 |

0 |

1 |

|

Отщеп с вентральной подтеской |

0 |

0 |

1 |

|

Зубчато-выемчатое |

0 |

0 |

1 |

|

Пластина с ретушью |

1 |

0 |

0 |

|

Отщепы с ретушью |

0 |

0 |

5 |

|

Всего |

4 |

0 |

8 |

|

Отходы производства |

|||

|

Фрагменты отщепов |

104 |

29 |

110 |

|

Обломки/осколки |

28 |

9 |

18 |

|

Всего |

132 |

38 |

128 |

|

Итого |

309 |

69 |

329 |

Суммируя данные по стратиграфии Гыштсая-1 и наблюдения по его каменной индустрии, можно прийти к следующим выводам.

-

1. В результате работ 2015 г. на стоянке выявлено присутствие археологического материала 146

-

2. Вопреки прежней оценке, характер каменной индустрии позволяет предварительно отнести стоянку к финальным этапам каменного века. Присутствие архаичного компонента в старых коллекциях (зубчато-выемчатые формы), видимо, следует связывать с механическим повреждением краев артефактов, экспонированных на дневную поверхность. В пользу поздней хронологической позиции Гыштсая-1 свидетельствует использование редукции рабочей кромки при скалывании пластинчатых и мелкопластинчатых заготовок. На другой стратифицированной верхнепалеолитической стоянке-мастерской в этой местности – Кызыл-Алме-2 (ранний этап развития кульбулак-ской культуры, 35–30 тыс. л.н.) использование этого приема не зафиксировано [Колобова и др., 2010; 2013]. В настоящий момент возраст материалов Гыштсая-1 может быть предварительно определен как не древнее 35–30 тыс. л.н., а дальнейшие исследования объекта помогут сузить этот интервал.

в отложениях предположительно плейстоценового возраста. Более точный возраст, возможно, укажет датирование образца грунта из прослоя 2.2, но, согласно принятому сейчас описанию строения Ангренской впадины [Абдуллаев, 1985], голоценовые отложения представлены в этой местности только современной аллювиальной пачкой.

Список литературы Новые данные о каменном веке Узбекистана. Стоянка-мастерская Гыштсай-1 в долине реки Ахангаран

- Абдуллаев Ш.Х. Морфоструктура Ангренской впадины. -Ташкент: Фан, 1985. -117 с.

- Касымов М., Кабиров Дж., Омонжулов Т. Новые памятники в бассейне Ахангарана//АО 1976 года. -М.: Наука, 1977. -С. 527-528.

- Касымов М.Р., Ростовцев О.М. Мастерские каменного века в долине р. Ангрен//История материальной культуры Узбекистана. -1969. -Вып. 8. -С. 21-27.

- Колобова К.А., Павленок К.К., Фляс Д., Кривошапкин А.И. Стоянка Кызыл-Алма-2 -новый памятник эпохи верхнего палеолита Западного Тянь-Шаня//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2010. -Т. 9, вып. 5: Археология и этнография. -С. 111-123.

- Колобова К.А., Фляс Д., Деревянко А.П., Павленок К.К., Исламов У.И., Кривошапкин А.И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 2. -С. 2-25.

- Новые исследования палеолита в Ахангароне (Узбекистан)/Н.К. Анисюткин, У.И. Исламов, К.А., Крахмаль, Б. Сайфулаев, Н.О. Хушваков. -СПб., 1995. -40 с. -(Археол. изыскания; вып. 28).

- Павленок К.К., Шнайдер С.В., Павленок Г.Д., Колобова К.А. Палеолит Северо-Западного Тянь-Шаня в свете новейших открытий//Гуманитарные науки в Сибири. -2013. -Вып. 2. -С. 92-96.