Новые данные о керамическом фасадном декоре в древнерусском зодчестве второй половины XV - начала XVI века

Автор: Яганов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени. Проблемы и материалы.

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена элементам рельефного керамического фасадного декора, фрагменты которого были найдены при раскопках 2016-2017 гг. на участке Чудова монастыря в Московском Кремле. На основании привлеченных аналогов представилась возможность выполнить реконструкцию утраченных частей рисунка и установить датировку артефактов - вторая половина XV в. Кроме того, определены хронологические рамки бытования и изменения данного типа керамического декора, к которому относятся чудовские терракоты, с момента его появления на памятниках Москвы и Русского Севера до исчезновения в первой половине XVI в.

Памятники древнерусской архитектуры, московский кремль, чудов монастырь, керамический фасадный декор, терракотовые орнаментальные плиты

Короткий адрес: https://sciup.org/143164000

IDR: 143164000

Текст научной статьи Новые данные о керамическом фасадном декоре в древнерусском зодчестве второй половины XV - начала XVI века

В 2016–2017 гг. Институтом археологии РАН проводились археологические исследования, связанные с разборкой корпуса № 14, располагавшегося в восточной части Московского Кремля. В результате была изучена территория центрального ядра Чудова монастыря, разрушенного в 1929–1930 гг. Раскопками были затронуты участки, находившиеся к северу и западу от Михайло-Архан-гельского собора 1501–1503 гг. ( Макаров и др ., 2017).

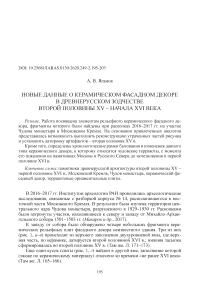

К западу от собора было обнаружено четыре небольших фрагмента керамических рельефных плит фасадного декора неизвестного здания. Три из них (рис. 1, а–в ) происходят из верхнего заполнения двухуровневой ямы, где верхняя часть, по керамике, датируется второй половиной XVI в.; нижняя засыпка сформировалась во второй половине XV в. (Там же. Л. 171–173).

Еще один кусок плиты (рис. 1, г ) найден в другой яме, заполнение которой (также по керамическому материалу) отнесено ко времени «не ранее XVI века» (Там же. Л. 165–166).

Рис. 1. Фрагменты керамических рельефных плит фасадного декора, найденные при раскопках в Чудове монастыре

Размеры обломков 12 × 14,5; 8 × 5,5; 11 × 10; 11 × 11,5 см; толщина плит 7,5–8,5 см, с учетом высоты рельефа, составляющей до 2–2,2 см. Два из них принадлежат угловым частям плит, другие – центральным и боковым элементам композиции. Судя по толщине плит и отсутствию следов румп на тыльной стороне, они относятся к декоративной керамике, использовавшейся в московском зодчестве со второй половины XV до середины XVI в.

Угловые фрагменты имеют рисунок в виде спиралевидного завитка, а два других – части вытянутого лепестка, обрамленного скругленными бортиками. На одном из последних сохранились следы полукруглой плоской детали рельефа в виде серповидного завитка с утраченной лицевой поверхностью. На другом к боковой грани примыкает половинка плоского трилистника, видимо симметричная аналогичной форме на соседнем элементе фриза. Лицевая поверхность углового элемента оформлена прямоугольным бортиком шириной до 1 см, который возвышается над полем рельефа (до 0,5 см).

Все найденные артефакты не стыкуются между собой по линиям сколов и, видимо, происходят от разных плит. Для их изготовления использовалось несколько однотипных форм.

Для изготовления элементов керамического декора использовано хорошо промешанное глиняное тесто, аналогичное кирпичному, без включений песка, гальки, кусочков извести. Черепок красно-коричневый, хорошо обожженный; тыльная сторона и грани ровные.

На трех экземплярах (а–в) нет следов кладочного раствора, ангоба, обмазок; отсутствуют и следы выветривания рельефа, образующиеся при длительных атмосферных воздействиях. Следовательно, три из четырех фрагментов не были использованы на фасадах и отложились в виде брака.

Тыльная сторона и рельеф четвертого экземпляра покрыты слоем густого известково-песчаного раствора белого цвета; соотношение вяжущего и наполнителя 1:0,7 – 1:1. В его составе использовалась магнезиальная известь и мелкий кварцевый песок1. Очевидно, данная плита (или ее фрагмент) использовалась не как фасадный декор, а в забутовке стеновой кладки сооружения, то есть она была отбракована в процессе строительства. Возможно, она была расколота, либо причиной тому послужила заметная примятость на боковом ребре, которая появилась до обжига.

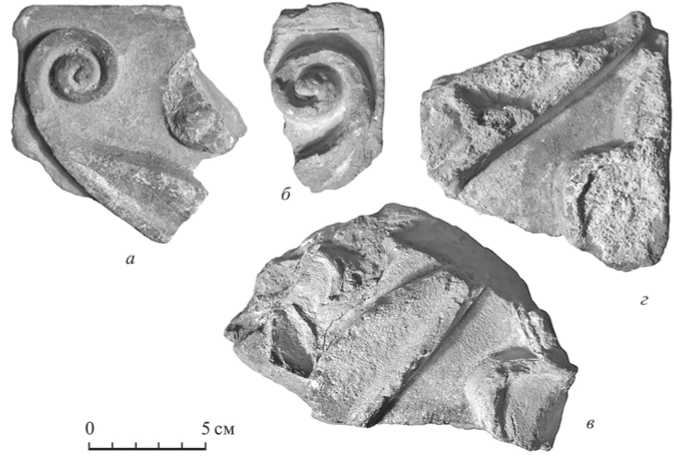

По этим четырем фрагментам возможно реконструировать орнаментацию плиты (рис. 2). Она представляет собой распространенный в древнерусской архитектуре мотив крина, который использовался в архитектурной декорации еще с античных времен.

Изучавший древнерусские керамические фризы В. П. Выголов выделил основную разновидность подобного орнамента: «Одна из них по трактовке своих деталей резко отлична ото всех остальных плит данной криновидной группы. Она состоит из помещенного в замкнутое сердцевидное обрамление крупного трилистника, скорее напоминающего пальметту. Особая пластическая четкость и правильность пальметты, ее заостренные, стрельчатые лепестки-листья, круглящиеся завитки типа волют под ними и отстутствие соединяющих пальметты “дуг” – все это выделяет рассматриваемые плиты среди остальной московской керамики данного типа» ( Выголов , 1975. С. 296).

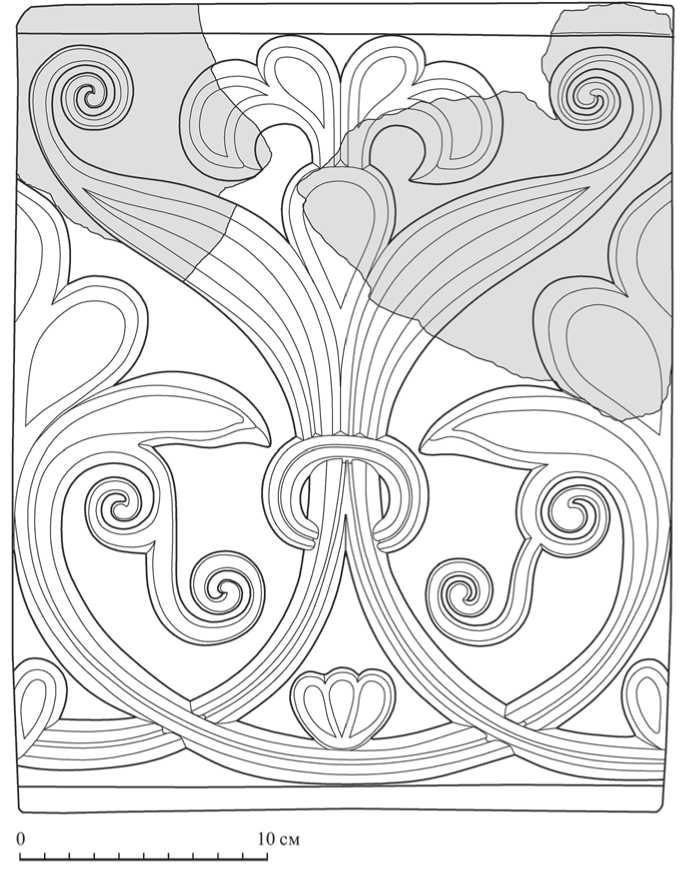

Анализируя композиции фризов московских и северных памятников второй половины XV – первой половины XVI в., следует признать, что при всех различиях криновидного рисунка существовало три основных варианта разбивки раппорта. Первый представлен на фасадах наиболее раннего из известных нам памятников, где использован терракотовый декор, – Духовской (Троицкой) церкви, построенной в Троице-Сергиевом монастыре в 1476 г. Здесь форма плиты представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольник, в который вписана центральная часть крина с тремя листьями (рис. 3, а ).

На этом же памятнике присутствует и другой тип, где стыковочный шов между элементами композиции приходится на вертикальную ось симметрии двулистника (рис. 3, б ).

В третьем случае плита прямоугольной формы вытянута по горизонтали, и на ней помещены парные раппорты (рис. 3, в ). Такие композиции прослеживаются на фасадах палаты угличских князей (построена до 1491 г.), северных памятниках, таких как соборы Спасо-Каменного (1480/81 г.) и Ферапонтова монастырей (освящен в 1490 г.).

Но на большинстве памятников все же получил распространение второй вариант компоновки рисунка фриза. Укажем на декор церкви Ризоположения (1484–1486 гг.) в Московском Кремле (рис. 3, г ); плиту из Симонова монастыря (рис. 3, д ), которая, вероятно, происходит с фасадов трапезной палаты (1485 г.),

Рис. 2. Графическая реконструкция плиты фриза из Чудова монастыря (тоном выделены сохранившиеся фрагменты)

Спасо-Преображенского собора в Угличе (до 1491 г.), Успенского собора Кириллова монастыря (1496 г.), Горицкого монастыря в Переславле-Залесском (первая половина XVI в.?), фрагмент из собрания лапидария Музеев Московского Кремля, на котором мы основываем реконструкцию чудовских плит ( Гращенков , 2010. № 93. С. 77). Подобный тип, вкупе с парными раппортами, присутствует и на Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. К этому варианту относятся фрагменты, найденные при раскопках Чудова монастыря.

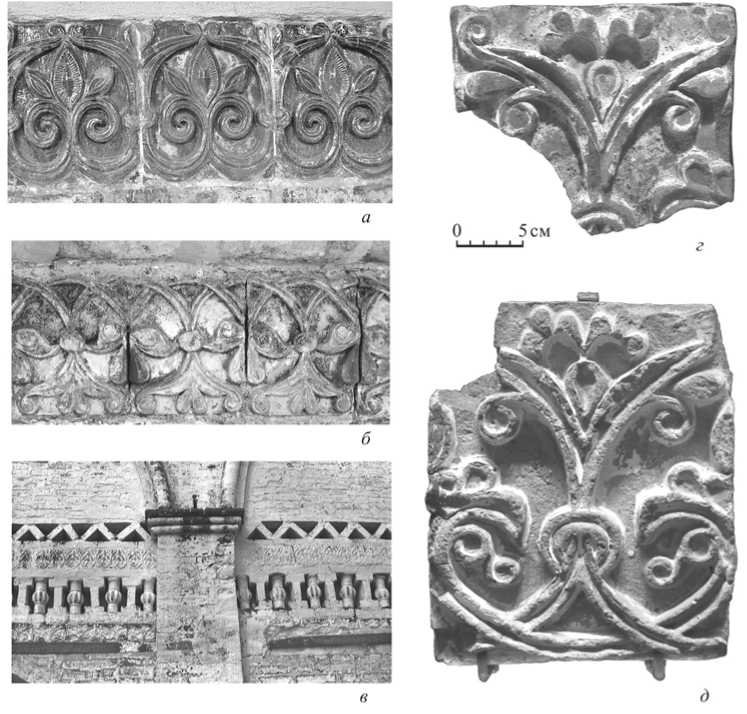

Рис. 3. Примеры терракотовых плит с криновидным рисунком второй половины ХV в.

а, б - плиты фриза Духовской церкви в Троице-Сергиевом монастыре; в - пояс, составленный из парных терракотовых плит на фасаде Рождественского собора Ферапонтова монастыря; г – фрагмент плиты фриза Ризоположенской церкви в Московском Кремле; д – плита фриза из Симонова монастыря

Между тем рисунок второго варианта композиции на перечисленных памятниках, при общей композиционной схеме, значительно разнится. На Духовской, Ризоположенской церквях, плитах из Симонова монастыря, собрания кремлевского лапидария и в случае с нашими артефактами мы видим хорошо прорисованный объемный рельеф с тонкой проработкой деталей, который можно считать наиболее приближенным к классической трактовке сюжета. В других памятниках представлены его свободные вариации, по-своему переосмысленные местными резчиками форм, которые работали в составе артелей кирпичников.

Особенно наглядно это представлено на памятниках Севера, за исключением кирилловских терракот (хотя и в них присутствует определенная степень условности). Здесь мы видим невысокий (до 1 см) рельеф с примитивными, полукруглыми вялыми стеблями, условно показанными плоскими листьями, нарушение симметрии в композиции (Спасо-Каменный монастырь).

Еще большая лапидарность прослеживается в парных раппортах фриза собора Ферапонтова монастыря. Здесь задача резчика формы состояла в том, чтобы вписать крины в заданный формат плиты, из-за чего они получились совершенно деформированными.

Кстати, очень близкие ферапонтовскому рисунку терракоты были обнаружены при раскопках в Твери ( Хохлов, Мелькова, 2017. С. 207-211). Возможно, примененные на Севере формы вторично использовались здесь при строительстве неизвестного нам здания и были выполнены одним и тем же резчиком. Такие примеры известны нам на фасадах храмов Введенского монастыря Сергиева Посада, Медведевой пустыни и среди случайных находок в Кашине ( Яганов , 2017. С. 177–187).

Совсем далеко от первоисточника отстоят терракоты Спасо-Преображенского собора в Угличе, фрагменты плит из Переславля и трапезной палаты Савви-но-Сторожевского монастыря (около 1521 г.). В последнем случае криновидная композиция узнается с трудом и превращается в малопонятную систему полукруглых пересекающихся завитков, которая, возможно, навеяна также белокаменными фризами Рождественского собора, построенного здесь в начале XV в. Это последний известный нам датированный случай использования подобного сюжета керамического декора в древнерусской архитектуре.

Особняком стоят терракоты палат угличских князей, которые можно охарактеризовать как своеобразное и по-своему качественное прочтение сюжета, но, конечно, весьма далекое от изначальной схемы.

В прошлой работе мы приводили примеры трансформации другого типа архитектурных терракотовых поясов, также с антично-ренессансным сюжетом, из симметрично расположенных дельфиноподобных существ, и проследили его изменения от начала до середины XVI в. Как и в случае с криновидным орнаментом, к моменту прекращения использования керамических фризов в древнерусской архитектуре (середина XVI в.) рисунок подвергся глобальной переработке и перед исчезновением лишь только отдаленно напоминал первоисточник (Там же).

В отличие от этого типа, явно привнесенного итальянскими мастерами (мотив присутствует, например, в белокаменной резьбе порталов Архангельского собора Московского Кремля, 1505–1508 гг.), крины в древнерусском зодчестве появляются значительно раньше, во второй половине XV в. Но с течением времени рисунок также радикально видоизменяется, постепенно деградирует и, в конце концов, исчезает раньше терракот с дельфиноподобными существами (в первой половине XVI в.).

В своей работе В. П. Выголов связывал происхождение этой фасадной орнаментики с архитектурой северогерманских и прибалтийских земель. По мнению автора, данная система декора проникает на территорию Московской Руси через Псков. Он аргументирует этот факт наличием поливных керамических поясов на фасадах местных церквей, которые, впрочем, датированы не ранее 90-х гг. XV в. ( Выголов , 1975. С. 293, 294).

Но псковские терракоты довольно примитивны и никак не могут быть поставлены в один ряд с памятниками, возведенными в Москве и Троице-Серги-евом монастыре. Летописные сообщения о том, что псковские мастера «делаша Троицу в Сергиеве монастыре, и Ивана Златаустаго на Москве, и Стретение на Поле, и Риз Положение на митрополиче дворе, и Благовещение на великого князя дворе» (ПСРЛ, 1910. Т. 20. С. 301), в свое время вызывали дискуссии среди историков архитектуры, но вопрос не был окончательно прояснен.

По нашему мнению, его решение надлежит искать в анализе текстов Львовской и Софийской второй летописей и возможном их соответствии несохранив-шимся протографам. Нельзя также исключить, что сведения Львовской летописи 1474 г. о псковичах – экспертах и строителях – являются недостоверным пересказом или, скорее, вымыслом переписчиков, так как в других сводах эта информация отсутствует.

Первоисточник криновидного декора, по-видимому, никак не связан с Псковом, а появление его в Москве может быть соотнесено со временем прибытия на Русь первых итальянских архитекторов или других мастеров, работавших в позднеготической Европе.

Что же касается чудовских находок, то они, определенно, принадлежат к описанному нами второму типу криновидных терракот и имеют прямые аналогии с декором Духовской и Ризоположенской церквей, а также постройки в Симоновом монастыре. Об этом свидетельствует высокий рельеф и тщательный характер выделки изделий, разительно отличающийся от плит других вышеперечисленных памятников.

Возникает вопрос о принадлежности чудовских фрагментов какому-то определенному зданию монастыря. Керамический декор Михайло-Архангельского собора 1501–1503 гг. хорошо известен и представлял собой пояс из раппортов с рисунком дельфиноподобных существ. Нельзя отнести данные фрагменты и к южному порталу этого собора, который был выполнен в совершенно другой художественной манере.

Назовем единственную постройку Чудова монастыря, близкую по времени к вышеперечисленным памятникам второй половины XV в., имеющим родственные по рисунку терракотовые фризы. Это трапезная палата с церковью Алексея Чудотворца, заложенная в 1483 г. архимандритом Геннадием Гонозовым: «заложи чюдовскои архимандрит трапезу камену, а старую разруши» (ПСРЛ, 2001. Т. 6. Вып. 2. С. 316–317; 1910. Т. 20. Ч. 1. С. 350). Время окончания строительных работ письменными источниками не отмечено.

Это сооружение было разобрано во второй половине XVII в. и известно только по весьма условному изображению на плане Кремленаград, составленному на рубеже XVI–XVII вв. Оно находилось в западной части монастырской территории и, по-видимому, представляло собой аналогичный сохранившимся памятникам XVI в. тип здания, где были совмещены хозяйственные и церковные функции. В нижнем этаже располагались подсобные и складские помещения, в верхнем – собственно трапезная палата и келарская, а в юго-восточном компар-тименте, в связи с палатой, обычно устраивалась небольшая теплая церковь.

Фасады комплексов трапезных палат также украшались терракотовыми фризами. Из примеров можно назвать подобные сооружения в Симонове, Андроникове,

Николо-Песношском и Саввино-Сторожевском монастырях, построенных в конце XV – первой половине XVI в. Выходит, что трапезная Чудова монастыря 1483 г. могла являться самой ранней по времени из построек данного типа, на которых были применены керамические декоративные детали. Но категорично утверждать это невозможно из-за ранней утраты самой палаты и отсутствия археологических исследований участка, где она находилась.

Мы можем только предполагать, относятся ли к чудовской трапезной обнаруженные при раскопках артефакты, однако оригинальный тип декора и время его применения (вторая половина XV в.) позволяют рассматривать эту версию как вполне жизнеспособную.

Список литературы Новые данные о керамическом фасадном декоре в древнерусском зодчестве второй половины XV - начала XVI века

- Выголов В. П., 1975. Русская архитектурная керамика конца XV -начала XVI веков//ДРИ. Зарубежные связи/Ред. Г. В. Попов. М.: Наука. С. 282-317.

- Гращенков А. В., 2010. Архитектурные детали и фрагменты сооружений XIV -начала ХХ века. М.: Голден-Би. 366 с. (Каталог собрания Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Малые архитектурные формы, архитектурные детали и фрагменты.)

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 г.//КСИА. Вып. 246. С. 7-27. -ссылка не найдена

- Макаров Н. А., Коваль В. Ю., Энговатова А. В. и др., 2017. Отчет об археологических исследованиях в Московском Кремле в связи с демонтажем корпуса № 14 в 2015-2016 гг.//Архив ИА РАН. Р-1. Т. 1.

- Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып 2: Софийская вторая летопись. М.: Языки русской культуры, 2001. 446 с.

- Полное собрание русских летописей. Т. 20. Ч. 1: Львовская летопись. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1910. 418 с.

- Хохлов А. Н., Мелькова В. Р., 2017. Архитектурная керамика XV -первой половины XVIII вв. из раскопок Владычного двора в Твери (по иатериалам археологических исследований 2012-2013 гг. на территории Тверского императорского дворца)//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья/Отв. ред. А. Н. Хохлов. Тверь: ИА РАН, Тверской науч.-иссл. историко-археологический и реставрационный центр. Вып. 10. С. 206-224.

- Яганов А. В., 2017. Об одной группе фасадного керамического декора XVI века//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья/Отв. ред. А. Н. Хохлов. Тверь: ИА РАН, Тверской науч.-иссл. историко-археологический и реставрационный центр. Вып. 10. С. 177-187.