Новые данные о костяных индустриях верхнего палеолита стоянки Ушки I

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Харитонов Р.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа археологических материалов, архивных и опубликованных данных о пространственном и культурно-хронологическом контекстах, типологии и особенностях изготовления костяного инструментария верхнепалеолитических комплексов стоянки Ушки I. Представленный анализ костяных изделий базировался на технико-типологическом методе, исследовании контекстов, был дополнен новыми прорисовками артефактов. Результаты систематизации сведений о характеристиках зафиксированных костяных орудий памятника Ушки Iуказывают на сравнительно небольшую типологическую вариабельность изделий, предположительно, определяемую неполнотой данных. Инструментарий ранней ушковской культуры (слой VII) представлен единичными крупными мотыгообразными формами, которые могли применяться в качестве землекопных орудий. Комплекс поздней ушковской культуры (слой VI) включает более многочисленную группу артефактов, применявшихся для дистанционной или контактной охоты и в качестве инструментов для операций хозяйственного характера: остроконечники, лопаточки с удлиненными рукоятями и широкими веслообразными лезвиями, игольники и рукояти. Основными источниками костяного сырья для орудий служили промысловые крупные млекопитающие, дополнительно привлекалась кость и бивень мамонта, бывшие предметом сбора. Корреляция результатов изучения костяного и каменного инвентаря верхнепалеолитических комплексов позволяет предполагать, что создание орудий из твердых органических материалов требовало осуществления множества технологических операций с помощью изделий из камня. Заготовки орудий предположительно формировались на основе продольной и поперечной фрагментации кости путем прорезания паза резцом, раскалывания основы долотовидными изделиями, рубки или резания/ пиления. Дальнейшие стадии изготовления подразумевали использование строгания и скобления. Типологический состав костяного инвентаря памятника Ушки I в целом сопоставим с другими археологическими комплексами финального верхнего палеолита Северной Азии.

Камчатка, верхний палеолит, ранняяушковская культура, поздняя ушковская культура, костяные индустрии, планиграфический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146668

IDR: 145146668 | УДК: 902/903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0368-0374

Текст научной статьи Новые данные о костяных индустриях верхнего палеолита стоянки Ушки I

Многослойная стоянка Ушки I является ключевым археологическим источником для исследования различных этапов древнейшей истории Камчатки: от заключительной стадии верхнего палеолита до позднего неолита и палеометалла. Комплексные исследования, проведенные на памятнике под руководством Н.Н. Дикова в 1961–1991 гг., позволили выявить семь культурных слоев (далее к.с.) и зафиксировать многократное заселение этого объекта человеком на протяжении финала последней ледниковой эпохи и значительной части голоцена [Диков, 1977]. В позднеплейстоценовых отложениях к.с. VII и VI памятника были обнаружены уникальные по своим масштабам верхнепалеолитические поселения охотников-собирателей и рыболовов, площадью свыше 2 800 и 5 200 м2 соответственно [Диков, 1993]. Анализ полученных материалов позволил выделить две археологические культуры – раннюю ушковскую к.с. VII и позднюю ушковскую к.с. VI [Диков, 1979б]. В настоящее время яркие и информативные комплексы стоянки Ушки I по-прежнему играют важную роль в решении дискуссионных вопросов, связанных с разработкой проблематики заселения человеком Камчатки и его проникновения через Берин-гийский мост на Аляску [Васильев и др., 2015].

В отличие от каменных индустрий, которые неоднократно привлекали внимание исследователей, костяной инвентарь верхнепалеолитических комплексов стоянки Ушки I до сих пор не становился предметом специального изучения. Информация об этой категории археологических находок слабо представлена в опубликованных работах [Диков, 1977, c. 56, 269; 1979б, с. 63, 68] и малоизвестна научному сообществу. В современных исследованиях артефакты из твердых органических материалов часто выступают в качестве критериев определения функциональности памятников эпохи верхнего палеолита, служат маркерами для дифференциации археологических комплексов и культур, определения границ их распространения и хронологии [Солдатова, 2014; Синицын, 2016; Федорченко, Белоусова, 2021]. Цель настоящей работы – обобщение и систематизация доступных данных по находкам костяных артефактов древнейших культурных комплексов стоянки Ушки I, определение их технико-типологических характеристик и взаимосвязи с каменными индустриями.

Материалы и методы

В работе проанализированы археологические коллекции, опубликованные и архивные материалы, содержащие информацию о планиграфическом и культурно-хронологическом контексте, технологии изготовления и типологии костяного инструментария комплексов верхнего палеолита стоянки Ушки I. Находки артефактов из твердых органических материалов неоднократно отмечались Н.Н. Диковым в процессе разборки позднеплейстоценовых отложений памятника. Эта информация содержится в многочисленных полевых отчетах исследователя в виде морфологических описаний, фотографий артефактов in situ , графических прорисовок [Диков, 1966, 1972, 1973, 1974, 1979а, 1987]. Обобщающие данные о качественном и количественном составе костяного инструментария, обнаруженного при раскопках, в настоящий момент отсутствуют. В представленном нами обзоре учтены сведения о десяти артефактах утилитарного назначения к.с. VII и VI (см. таблицу ). Представленный анализ костяных изделий базировался на техникотипологическом методе, исследовании пространственных контекстов, был дополнен новыми графическими прорисовками артефактов. В работе учитывались результаты технологического и функционального исследования каменных индустрий стоянки Ушки I, а также опыт изучения других костяных индустрий верхнего палеолита Сибири [Федорченко и др., 2022].

Ревизия фондов лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН, проведенная в 2023 г., позволила установить, что большинство костяных артефактов, задокументированных в процессе исследований стоянки Ушки I, не сохранилось в археологических коллекциях. Исключение составляют две фрагментированные костяные лопатки поздней ушковской культуры к.с. VI (см. таблицу , № 3, 4) [Диков, 1974, с. 23;

Костяные орудия верхнепалеолитических комплексов стоянки Ушки I (Камчатка)

|

№ |

Тип |

Культурный слой |

Контекст |

Источник |

|

1 |

Мотыгообразное изделие |

VII |

Вне жилищ, кв. Е-11 |

Диков, 1972, с. 40, рис. 56 |

|

2 |

Мотыгообразное изделие |

VII |

Вне жилищ, кв. Ж-18 |

Диков, 1972, с. 40, рис. 56 |

|

3 |

Лопаточка |

VI |

Полуземлянка № 1, кв. К-16 |

Диков, 1966, с. 22, рис. 3, 14 |

|

4 |

Лопаточка |

VI |

Полуземлянка № 22, кв. В-15 |

Диков, 1974, с. 23, рис. 13а |

|

5 |

Лопаточка |

VI |

Полуземлянка № 3, кв. В-2 |

Диков, 1974, с. 34, рис. 14, 16 |

|

6 |

Лопаточка |

VI |

Полуземлянка № 3, кв. В-2 |

Диков, 1974, с. 34, рис. 14, 16 |

|

7 |

Остроконечник |

VI |

Наземное жилище № V, кв. г-21 |

Диков, 1979а, c. 18, рис. 60, 62 |

|

8 |

Остроконечник |

VI |

Наземное жилище № V, кв. е-20 |

Диков, 1979а, c. 18, рис. 60 |

|

9 |

Игольник |

VI |

Полуземлянка № 10, кв. т-19 |

Диков, 1987, с. 17, рис. 47 |

|

10 |

Рукоять |

VI |

Наземное жилище № III, кв. Г-19 |

Диков, 1973, с. 23, рис. 27 |

1966, с. 22]. Данные артефакты имеют крайне неудовлетворительное состояние сохранности, что делает их непригодными для технико-типологического анализа. Согласно наблюдениям Н.Н. Дикова, аналогичная сохранность поверхности отличала большинство артефактов из органического сырья, фаунистических и антропологических материалов стоянки [Диков, 1973, с. 38; 1979а, с. 18]. Сильное разрушение костного материала палеолитических слоев в данном случае объясняется длительным воздействием грунтовых вод и химической активностью отложений почвенно-пирокластического чехла, перекрывающих слои позднего плейстоцена на памятнике Ушки I [Титов, Казакова, 1985; Кренке и др., 2011].

Результаты исследования

Результаты многолетних полевых работ и исследований фаунистических коллекций показывают, что обитатели верхнепалеолитических поселений памятника имели широкий доступ к костяному сырью, пригодному для изготовления орудий [Верещагин, 1979]. В составе промысловой мегафауны к.с. VII и VI

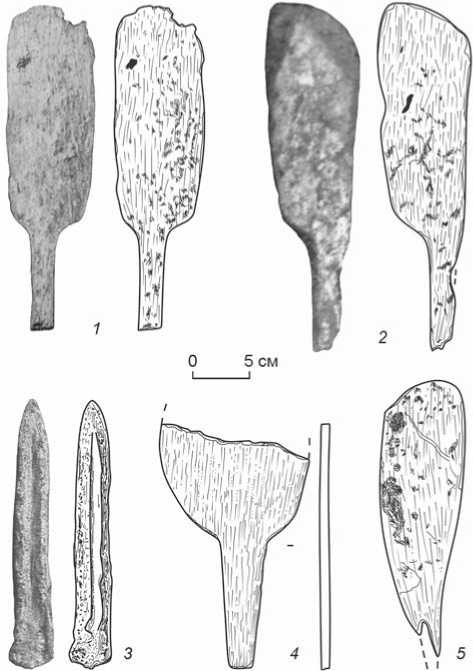

Рис. 1. Костяной инвентарь поздней ушковской культуры (к.с. VI) стоянки Ушки I.

1 , 2 , 4 , 5 – лопаточки с удлиненной рукоятью и веслообразным лезвием (по: [Диков, 1974, рис. 16; 1977, табл. 4; 1979б, рис. 24]); 3 – остроконечник (по: [Диков, 1979а, рис. 62]). Прорисовки артефактов ( 1–3 , 5 ) выполнены по фотографиям Р.М. Харитоновым.

были определены бизон Bison priscus , снежный баран Ovis nivicola Esch, плейстоценовая лошадь Equus caballus , изюбрь Cervus elaphus sp. , северный олень Rangifer tarandus, лось Alces sp. и мамонт Mammuthus primigenius . Вероятно, последний не был объектом целенаправленной охоты; кость и бивень мамонта, скорее всего, поступали из мест недавней гибели животных или из более древних костеносных местонахождений каргинского времени в долине р. Камчатка [Сулержиц-кий, 1997]. Аналогичный состав фауны прослежен для нижнего горизонта обитания стоянки Раздельный II, близкой по возрасту и культурной составляющей комплексу к.с. VI [Пташинский, Клементьев, 2022].

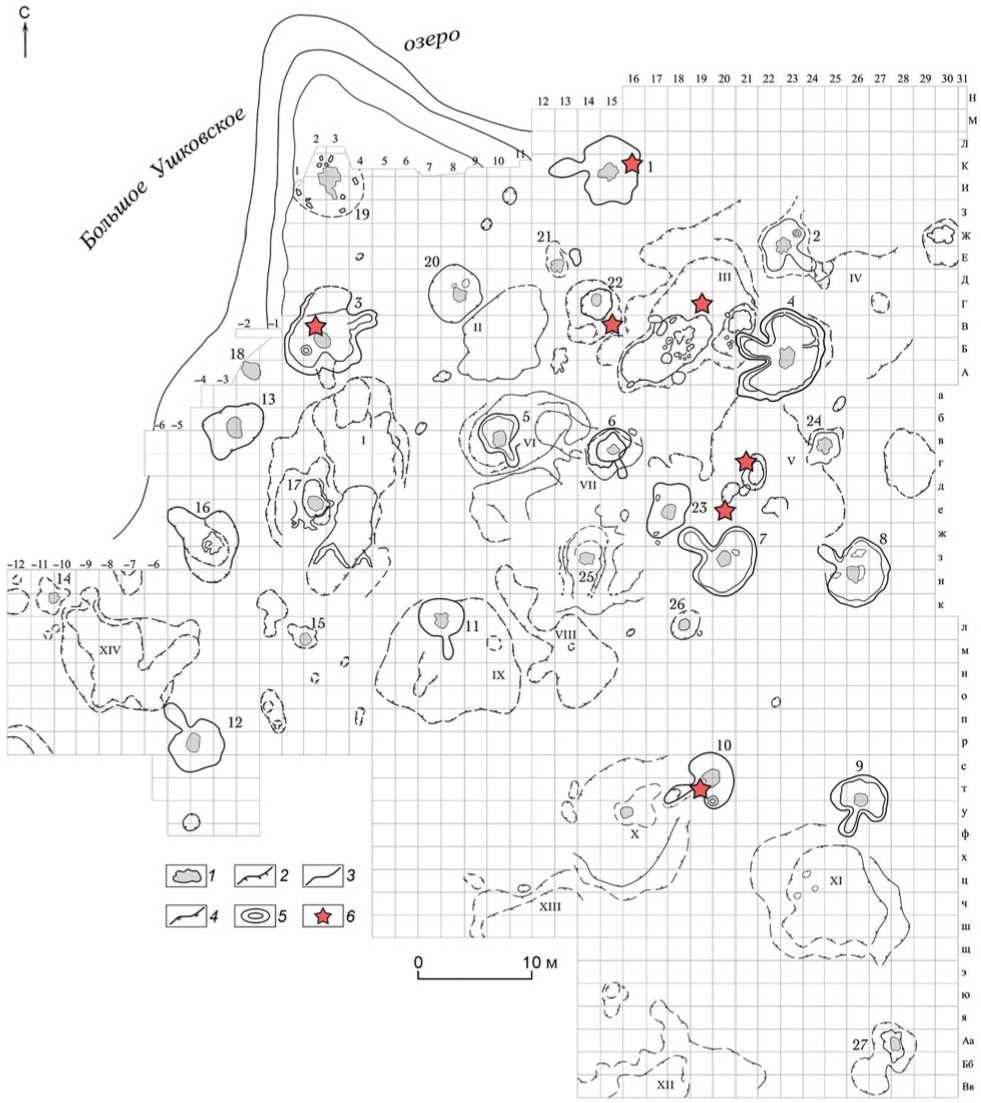

Костяная индустрия наиболее раннего к.с. VII стоянки Ушки I представлена двумя орудиями [Диков, 1972, с. 40, рис. 56]. Крупные «кинжаловидные или мотыгообразные изделия» удлиненной формы достигают в длину 320 и 250 мм. Артефакты зафиксированы в северной части памятника, на участке кв. Е-11 и Ж-18 на расстоянии 1 и 4 м от двух одиночно расположенных кострищ.

Костяной инвентарь более позднего к.с. VI включает восемь орудий различных типов: лопаточки ( n = 4), остроконечники ( n = 2), игольник ( n = 1) и рукоять ( n = 1) (рис. 1). Крупные лопаточки ( n = 4) с плоским поперечным сечением и прямым профилем, изготовленные из кости или бивня мамонта, численно преобладают в коллекции. Орудия отличают удлиненные прямые рукояти, расположенные, главным образом, ассиметрично продольной оси изделий, и широкие веслообразные лезвия, которые плавно расширяются от рукояти к концу и имеют дугообразную форму [Диков, 1966, с. 22, рис. 3, 14; 1974, с. 23, рис. 13а, 14, 16; 1977, c. 56, 269; 1979б, с. 63, 68]. Два орудия сохранились полностью – длина артефактов составляет 300–320 мм, ширина – 83–88 мм (рис. 1, 1 , 2 ). Еще две лопаточки сохранились во фрагментированном состоянии и несут признаки повреждений на лезвиях или рукоятях; артефакты достигают в длину 186–237 мм, в ширину – 75–115 мм (рис. 1, 4 , 5 ). Все артефакты этого типа происходят из трех полуземлянок – № 1, 3 и 22 на участках кв. В-2, В-15, К-16 (рис. 2).

Удлиненные остроконечные орудия с плоско-выпуклым поперечным сечением и прямым профилем (рис. 1, 3 ), изготовленные из продольно фрагментированных трубчатых костей крупного млекопитающего, представлены двумя изделиями [Диков, 1979а, c. 18, рис. 60, 62]. Орудия имеют заостренный кончик и прямое основание, их длина составляет 210–228 мм, ширина – ок. 30–35 мм. Артефакты были найдены при исследовании крупного наземного жилища № V, на участках кв. г-21 и е-20. Крупный фрагмент игольника, выполненный из трубчатой кости крупной птицы, обнаружен в заполнении очага полуземлянки № 10 на кв. т-19 [Диков, 1987, с. 17, рис. 47]. Рукоять из кости крупного млекопитающего, 70 мм в длину, была выявлена при раскопках углистой площадки наземного жилища № III на участке кв. Г-19.

Рис. 2 . Планиграфический контекст костяных орудий, инвентарь поздней ушковской культуры (к.с. VI) стоянки Ушки I (адаптировано по: [Диков, 1993: рис. 8], с изменениями).

1 , 2 – углистые пятна очагов и кострищ; 3 – контуры углубленных жилищ; 4 – пятна убывающей углистости, маркирующие остатки наземных жилищ; 5 – погребальные ямы; 6 – находки орудий из кости.

Римскими цифрами обозначены номера наземных жилищных конструкций, арабскими – номера углубленных построек.

Результаты систематизации сведений о характеристиках костяных орудий стоянки Ушки I указывают на наличие в инвентаре верхнепалеолитических комплексов сравнительно небольшой типологической вариабельности таких изделий; за редким исключением они не формируют содержательные серии. Инстру- ментарий ранней ушковской культуры более древнего к.с. VII представлен двумя экземплярами крупных, массивных мотыгообразных изделий. Подобно известным археологическим аналогиям, они могли использоваться верхнепалеолитическими обитателями памятника в качестве землекопных орудий [Семенов,

1952; 1957, с. 212–214; Хлопачев, Гиря, 2010, с. 59– 72]. Пространственный контекст находок указывает на нахождение вне известных жилищ к.с. VII.

Комплекс поздней ушковской культуры вышележащего к.с. VI включает более представительную в плане типологии и численности группу орудий из костяного сырья; особо стоит отметить лопаточки с удлиненными рукоятями и широкими веслообразными лезвиями. По мнению Н.Н. Дикова, такие орудия могли использоваться «для переворачивания поджариваемой рыбы» [Диков, 1974, с. 23]. Известные археологические и этнографические аналогии позволяют также предположить, что крупные костяные лопаточки могли применяться для удаления земли при строительстве жилищ и рытье ям, отбрасывания снега или его выбивания из шкур или одежды зимой [Демещенко, 1999; Хлопачев, Гиря, 2010, с. 60–63]. Присутствующие в костяном инвентаре к.с. VI удлиненные остроконечные орудия часто рассматриваются в археологии палеолита в качестве предметов охотничьего вооружения [Абрамова, 1979а, с. 47–48, табл. XI, XV; 1979б, с. 106–112, рис. 50–51; Питулько, Павлова, 2010, с. 111–117]. В индустрии также представлены вспомогательные инструменты из трубчатой кости животных и крупных птиц. Данные сравнительного анализа позволяют интерпретировать одно изделие в виде полой трубочки удлиненной формы как футляр для хранения игл и других мелких предметов [Федорченко и др., 2022]. Другой артефакт, по мнению автора раскопок, представлял собой рукоять, применявшуюся вместе с вкладышевым каменным орудием – скребком или ножом [Диков, 1973, с. 23, рис. 27]. Исследование пространственного контекста орудий к.с. VI говорит о том, что все находки поздней ушковской культуры происходят из наземных и углубленных сооружений поселения.

Обсуждение и выводы

Безусловно, недоступность или непригодность древнейших костяных артефактов стоянки Ушки I для непосредственного технологического или функционального анализа препятствует полноценной реконструкции способов их производства и особенностей использования. Предполагаемые функциональные интерпретации этих артефактов являются предварительными и основаны, преимущественно, на археологических и современных этнографических аналогиях. Технологии обработки твердого органического сырья различного происхождения и производство костяных орудий были, несомненно, хорошо знакомы верхнепалеолитическим обитателям памятника. На это указывают результаты экспериментально-трасологического изучения каменных артефактов археологических комплексов [Диков, Кононенко, 1990; Федорченко, 2016а, б].

Исследование каменных индустрий ранней уш-ковской культуры (к.с. VII) стоянки позволило вы- явить и описать серию долотовидных орудий на вторичных сколах, применявшихся в качестве клиньев для расщепления твердых органических материалов. Функциональный анализ коллекции к.с. VI продемонстрировал использование изделий с резцовыми сколами в качестве строгальных ножей и скобелей, скребков – скобелей по рогу и ко сти. Присутствие специфических признаков неутилитарного износа в базальных частях скребков и резцов указывает на их применение вместе с рукоятями из кости, рога или бивня [Федорченко, 2016а, рис. 13]. Массовое использование в инструментарии носителей поздней ушковской культуры органических отжимников обосновывается исключительно широкой распространенностью в комплексе продуктов микропластинча-того расщепления клиновидных нуклеусов. Наличие стерто сти на широких сторонах таких ядрищ интерпретируется в качестве следов крепления в специальных приспособлениях из ко сти или дерева [Диков, Кононенко, 1990, с. 170–171]. Основные элементы и продукты этой технологии также связываются с обработки костяного сырья: лыжевидные технические сколы подправки площадок клиновидных нуклеусов использовались без вторичной модификации как резцы и строгальные ножи, микропластины – как вкла-дышевые ножи. Часть клиновидных ядрищ этого комплекса эпизодически служила пилками по кости или рогу [Там же, с. 171–175].

Корреляция результатов анализа костяного и каменного инвентаря верхнепалеолитических комплексов стоянки Ушки I позволяет предполагать, что производство орудий из твердых органических материалов требовало реализации широкого перечня технологических операций. Основными источниками поступления кости и рога служили промысловые крупные млекопитающие, дополнительно привлекалась кость и бивень мамонта, выступавшие предметом сбора. Формирование заготовок осуществлялось, вероятно, на основе продольной и поперечной фрагментации кости путем прорезания паза посредством резцов, раскалывания с применением долотовидных изделий, рубки или резания/пиления. Дальнейшие стадии изготовления подразумевали использование строгания и скобления. Готовые костяные изделия применялись в качестве орудий для дистанционной или контактной охоты, а также инструментов для выполнения широкого спектра операций хозяйственного характера. Типологический состав костяного инвентаря к.с. VII и VI памятника Ушки I в целом сопоставим с другими археологическими комплексами финального верхнего палеолита Северной Азии.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 22-28-02036 «Траектории культурного развития в верхнем палеолите Камчатки»,

Список литературы Новые данные о костяных индустриях верхнего палеолита стоянки Ушки I

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. - Новосибирск: Наука, 1979a. - 157 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. - Новосибирск: Наука, 1979б. - 200 с.

- Васильев С.А., Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Пейрос И.И., Слободин С.Б., Табарев А.В. Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования. -СПб.: Нестор-История, 2015. - 680 с. EDN: VHZMXB

- Верещагин Н.К. Остатки млекопитающих из палеолитического слоя VI стоянки Ушки-I // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1979. - С. 18-19.

- Демещенко С. А. Лопаточки Костенковско-Авдеевской культуры // Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические разработки в ареологии: Первые Семеновские чтения / отв. ред. Г.Ф. Коробкова. -СПб.: ИИМК РАН, 1999. - С. 46-49. EDN: YYJZZJ