Новые данные о носителях селенгинской палеолитической культуры (Западное Забайкалье)

Автор: Павленок Г.Д., Зубова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются одонтологические находки, обнаруженные в 2012 г. при повторном изучении коллекции со стоянки Усть-Кяхта-3 в Западном Забайкалье, раскопки которой проводились А.П. Окладниковым в 1976 г. Памятник является одним из базовых объектов финальнопалеолитического времени на данной территории, поскольку имеет четкую стратификацию отложений, непротиворечивую серию радиоуглеродных дат, самую крупную и представительную коллекцию археологических материалов. Одонтологические находки происходят из слоя 1, датируемого в пределах от 11 505 ± 100 до 12 151 ± 58 л.н. Они представляют собой фрагменты молочного верхнего второго левого моляра ребенка 11-13 лет и не полностью прорезавшегося постоянного верхнего моляра, возможно, этого же ребенка. Сравнительный анализ находок из Усть-Кяхты-3 и аналогичных материалов стоянки Мальта, расположенной в Прибайкалье, продемонстрировал высокую степень сходства морфологических характеристик зубов. Это позволило выдвинуть гипотезу об их принадлежности к единому южно-сибирскому верхнепалеолитическому морфогенетическому комплексу.

Усть-кяхта-3, забайкалье, финальный палеолит, одонтология, южно-сибирский верхнепалеолитический морфогенетический комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145952

IDR: 145145952 | УДК: 903+572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.003-011

Текст научной статьи Новые данные о носителях селенгинской палеолитической культуры (Западное Забайкалье)

Наиболее древняя история Забайкалья запечатлена в многочисленных памятниках эпохи среднего и верхнего палеолита [Константинов, 1994, с. 13–38; Лбова, 2000, с. 6–22; Ташак, 2004; 2005, с. 5–16; Мороз, 2014, с. 19–23; Павленок Г.Д., 2015б]. При несомненном богатстве археологического наследия опубликованных антропологических материалов палеолитического времени в Забайкалье на настоящий момент нет. Есть лишь устное сообщение В.И. Ташака о присутствии в коллекции со стоянки Ошурково одонтологических находок, которые пока, к сожалению, не введены в научный оборот.

Изучение Усть-Кяхты-3 – двуслойного памятника эпохи финального палеолита на юге Западно-

Рис. 1 . Карта Прибайкалья и Забайкалья с обозначением места расположения стоянки Усть-Кяхта-3.

го Забайкалья (рис. 1) – имеет достаточно длительную историю. Стоянка была обнаружена в 1947 г. А.П. Окладниковым, возглавлявшим Бурят-Монгольскую экспедицию [Окладников, 1948, 1950]. Первоначально был собран только подъемный материал [Абрамова, 1953, 1959]. Однако А.П. Окладников отмечал и наличие артефактов в погребенном состоянии. Поэтому в 1976 и 1978 гг. на стоянке Усть-Кяхта-3 были проведены раскопки, в результате которых получена уникальная по насыщенности археологическая коллекция для двух культурных слоев – более 40 тыс. каменных изделий и массовый остеологический материал.

Первичные сведения о памятнике и его стратифицированном комплексе отражены в полевых отчетах А.П. Окладникова [1977, 1979]. Затем следуют упоминания о нем в обобщающих работах [Лбова, Хамзина, 1999, с. 125–127; Лбова, 2000, с. 136]. Самая подробная характеристика стоянки и ее индустрий представлена в монографии И.В. Асеева [2003, с. 33–40]. Последнее крупное исследование, где привлекаются материалы этой стоянки, посвящено палеолитическим и мезолитическим памятникам Усть-Кяхтинского археологического района [Ташак, 2005]. Возобновление работ с коллекцией из Усть-Кяхты-3 [Павленок Г.Д., 2015б] позволило обнаружить в 2012 г. среди материалов слоя 1, полученных при промывке отложений, фрагменты двух зубов человека. Их введению в научный оборот посвящена данная статья.

Общие сведения о памятнике

Памятник Усть-Кяхта-3 расположен на правом берегу р. Селенги (рис. 2). Первоначально отложения стоянки интерпретировались как относящиеся ко второй надпойменной террасе реки [Окладников, 1977]. Однако наблюдения д-ра геол.-мин. наук Э.И. Равского, по-

Рис. 2. Вид на стоянку.

1 – фотография 1978 г. (по: [Окладников, 1978]); 2 – фотография 2012 г.

лученные ранее в целом по Внутренней Азии, свидетельствуют о том, что речные террасы у подобных рек или отсутствовали, или же выявлялись лишь в моменты значительного спада уровня воды [1972, с. 108–118]. По результатам исследований Усть-Кяхты-3, продолженных в 1978 г., А.П. Окладников пересмотрел первичные заключения. Он пришел к выводу, что в разрезе стоянки фиксируются две различные по характеру своего образования морфологические структуры с наличием четко выраженной границы. Первую представляют дюнные пески, которые перекрывают вторую – осадки озерного типа с ленточной слоистостью и следами криогенных процессов [Окладников, 1979].

Позже было высказано несколько иное мнение о происхождении отложений Усть-Кяхты-3. Канд. геол.-мин. наук Д.-Д.Б. Базаров также разделил их на две толщи: первую определил как осадки субаэрального

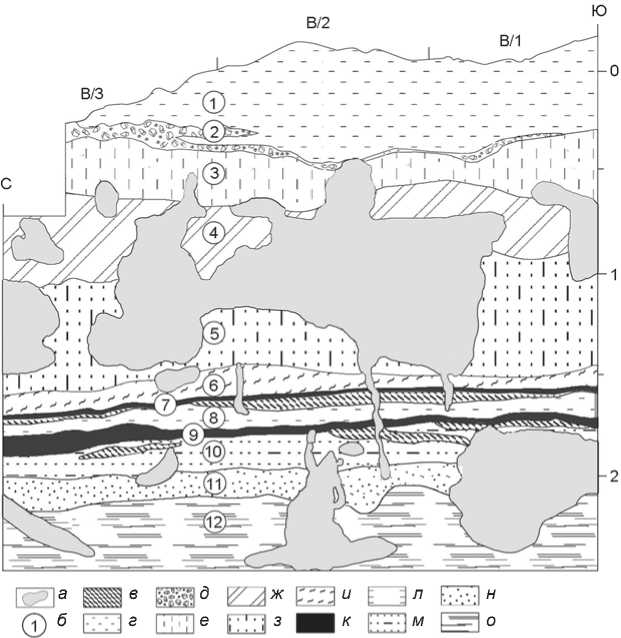

Рис. 3. Схема стратиграфического разреза стоянки.

а – ходы землеройных животных; б – номер литологического слоя; в – участок карбона-тизации; г – современная почва (коричнево-бурая супесь); д – коричнево-бурая супесь с дресвой и щебнем; е – н – супесь: е – опесчаненная буро-серая, ж – серо-желтая тонкозернистая, з – коричневая, и – белесо-серая, к – гумусированная черно-коричневая, л – темно-коричневая, м – светло-коричневая, н – серо-коричневая; о – мелкий белесосерый песок.

генезиса, что не противоречит ранее высказанному суждению А.П. Окладникова [Там же], вторую – как пойменный и русловый речной аллювий (неопубликованные данные, представленные в диссертации В.И. Та-шака) [1995, с. 105–109]. В.И. Ташак, проводивший изыскания на стоянке Усть-Кяхта-17 в 6 км от рассматриваемого памятника и имевший возможность ознакомиться с его разрезом, определяет верхнюю толщу отложений как результат эоловых процессов с участием склоновых и ряда других, а нижнюю – как аллювиальную (пойменная и русловая фации аллювия) [Там же, с. 30].

Проведенные в 2012 г. исследования позволили зафиксировать следующую стратиграфическую ситуацию [Павленок К.К., 2013; Павленок Г.Д., 2015б]. Толща была разделена на 12 литологиче ских подразделений (рис. 3). В формировании верхней пачки (слои 1–5) участвовали делювиальные и эоловые процессы осадконакопления. Нижняя пачка (слои 6–12) сложена пойменно-аллювиальными отложениями, что согласуется с наблюдениями Д.-Д.Б. Базарова и В.И. Ташака.

В ходе работ 2012 г. было установлено залегание археологического материала в двух литологических подразделениях. Верхний уровень приурочен к гумусированной тонкозернистой супеси слоя 9 мощностью от 4 до 12 см. Археологический материал был зафик- сирован в единой плоскости с разбросом артефактов по вертикали в пределах 1–2 см, что свидетельствует о залегании культурных остатков in situ. Анализ каменных изделий из культуросодержащего слоя 1 подтверждает гомогенность индустрии и позволяет отнести ее на основе технико-типологической характеристики к финалу палеолита [Павленок Г.Д., 2015б].

Нижний уровень залегания археологического материала включен в тело слоя 11, представленного серокоричневой супесью мощностью от 15 до 20 см. Разброс артефактов по вертикали значительный, однако анализ каменных изделий свидетельствует об однородности индустрии и ее финальнопалеолитическом возрасте [Там же]. Ремонтаж нескольких артефактов [Павленок Г.Д., 2016] позволяет говорить о формировании этого комплекса в течение непродолжительного периода. Финальноплейстоценовое время накопления культуросодержащих отложений Усть-Кяхты-3 подтверждает компактная серия дат в пределах 13 000–15 000 кал. л.н. (см. таблицу ).

Анализ каменного и костяного инвентаря стоянки позволил отнести ее индустрию к селенгинской

Результаты радиоуглеродного датирования материалов стоянки Усть-Кяхта-3

|

Археологический слой |

Радиоуглеродная дата, л.н. |

Калиброванное значение * , л.н. |

Материал |

Метод |

Лабораторный номер |

Источник |

|

1 |

11 505 ± 100 |

13 399 ± 140 |

Уголь |

14 С |

СО АН–1552 |

[Орлова, 1995] |

|

1 |

12 136 ± 54 |

14 165 ± 236 |

Кость |

AMS |

АА-12176; NSKA–00830 |

[Павленок Г.Д., 2015б] |

|

1 |

12 151 ± 58 |

14 183 ± 234 |

» |

» |

АА-12185; NSKA–00831 |

[Там же] |

|

2 |

12 595 ± 150 |

14 930 ± 367 |

Уголь |

14 С |

СО АН–1553 |

[Орлова, 1995] |

|

2 |

11 851 ± 53 |

13 758 ± 138 |

» |

AMS |

АА-11936; NSKA–00828 |

[Павленок Г.Д., 2015б] |

|

2 |

12 250 ± 60 |

14 326 ± 266 |

Кость |

» |

АА-12292; NSKA–00829 |

[Там же] |

* Калибровка выполнена с помощью ресурса

финальнопалеолитической культуре [Павленок Г.Д., 2015б], которая, как и иные культурные подразделения палеолита Забайкалья, ранее не была представлена антропологическим материалом. Сам термин «селенгинская культура» изначально был предложен Г.Ф. Дебецем для экспонированных каменных предметов, собранных в районе г. Кяхта и с. Усть-Кяхта и охарактеризованных им как ранненеолитические [Дебец, 1930]. Новое наполнение этот термин получил в результате исследований В.И. Ташака. Он выделил селенгинскую культуру по комплексам стоянок Усть-Кяхта-3 и -17 и отнес к эпохе мезолита, «несмотря на то, что бытовала она в плейстоценовое время» [Ташак, 2005, с. 115]. Новейшие исследования материалов Усть-Кяхты-3 позволили дополнить прежние и сформулировать новые характеристики этой культуры Западного Забайкалья, а также скорректировать ее хронологическую атрибуцию на финальнопалеолитическую [Павленок Г.Д., 2015б].

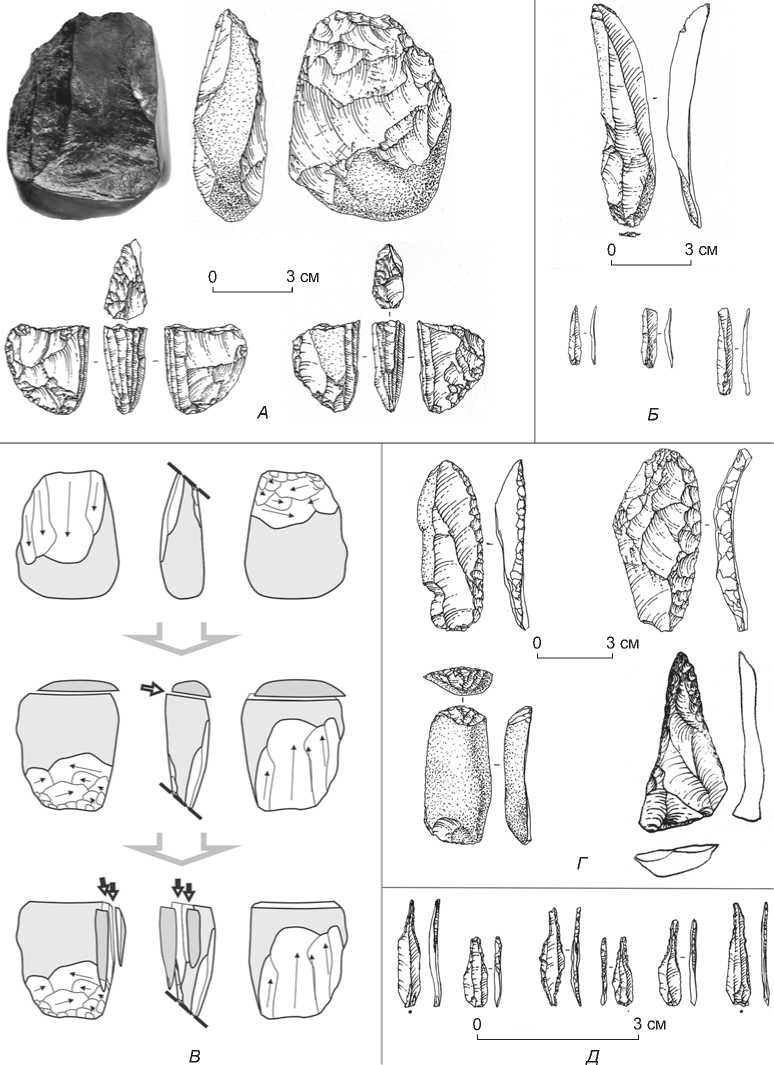

Сырьевой базой каменной индустрии выступало местное галечное сырье, включающее окремненный алевролит, алевропелит и песчаник. Расщепление камня было направлено на получение пластин в рамках плоскостного и призматического скалывания, микропластин при утилизации клиновидных форм нуклеусов и в меньшей степени отщепов с необъемных, часто ситуационных ядрищ (рис. 4, А, Б). Специфическая особенность культуры заключается в том, что после уплощения фронта часть пло скостных нуклеусов, наряду с гальками и массивными сколами, использовалась в качестве заготовок для клиновидных ядрищ (рис. 4, В ). Переоформление реализовывалось в рамках двух схем (техник) [Ташак, 2000; Павле-нок Г.Д., 2015а].

Каждая из реконструированных стратегий расщепления ассоциируется с четко определенным набором технических снятий, а также характеризуется использованием конкретного инструментария на разных этапах срабатывания нуклеуса. Первые этапы оформления крупных плоскостных и призматических нуклеусов сопряжены с применением техники прямого удара твердым отбойником. Получение заготовок с пропорциями пластин велось с помощью прямого или опосредованного удара мягким отбойником. Аналогичные признаки были зафиксированы на от-щепах, которые использовались для переоформления и подправки ядрищ на стадии серийного получения заготовок. Производство микропластин с клиновидных ядрищ напрямую связано с технологией ручного отжима. Анализ самих сколов позволил заключить, что они могли быть получены тремя способами (использование ручного отжимника, ручного отжимника и зажима для нуклеуса, плечевого костыля и зажима). Операции по оформлению и подправке данных нуклеусов производились мягким отбойником.

Типологические характеристики инвентаря органично дополняют технологические параметры индустрии. Так, специализация первичного расщепления на изготовлении пластин и микропластин находит полное отражение и в отборе заготовок для вторичной обработки. В орудийном наборе преобладают ножи, скребла, скребки, реже представлены специфические остроконечники усть-кяхтинского типа [Та-шак, 2012] и резцы, выполненные преимущественно на пластинах (рис. 4, Г ). Выразительна серия проколок на микропластинах (рис. 4, Д ) [Павленок Г.Д., 2015б, с. 14, 20]. Основным приемом оформления орудий является дорсальная ретушь [Ташак, 2005, с. 41–66; Павленок Г.Д., 2015б, с. 20].

Кроме каменных изделий, материалы памятников селенгинской культуры включают немногочисленный, но выразительный костяной инструментарий, условно разделенный на три группы – острийные формы (в т.ч. иглы), основы одно- и двулезвийных вкладышевых орудий и рыболовные крючки [Ташак, 2005, с. 57–60, 120–121; Павленок Г.Д., 2014]. Важными характеристиками комплексов являются предметы искусства [Зоткина, Павленок Г.Д., Ташак, 2018] и свидетельства организации жилого пространства [Ташак, 2005, с. 28–38].

Рис. 4. Каменная индустрия.

А – нуклеусы; Б – сколы-заготовки без вторичной обработки; В – схема переориентации плоскостных нуклеусов и использования их в качестве заготовок для клиновидных ядрищ; Г, Д – орудийный набор.

Селенгинская финальнопалеолитическая культура выступает как автохтонная, генетически связанная с более ранним усть-мензинским вариантом поздней поры верхнего палеолита (~18–13 тыс. л.н.) [Мороз, 2014, с. 98–102], который, в свою очередь, корнями уходит в еще более ранние комплексы региона [Пав-ленок Г.Д., 2015б, с. 23].

Материалы и методы

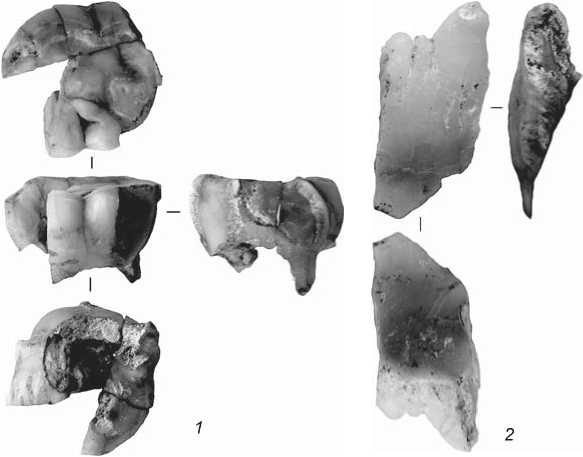

Одонтологические находки из слоя 1 стоянки Усть-Кяхта-3 (рис. 5) представляют собой четыре фрагмента (размером от 6,2 × 3,1 до 6,5 × 9,0 мм) коронки моляра. Три из них относятся к одному зубу – молочному верхнему второму левому моляру. Первый – фрагмент

1 cм

5 мм

Рис. 5. Одонтологические находки.

1 – молочный верхний второй левый моляр; 2 – фрагмент эмали мезиального края постоянного верхнего моляра ребенка.

Описание морфологии молочного зуба выполнялось в соответствии с общепринятыми протоколами ASUDAS и российской одонтологической школы [Зубов, 2006, Edgar, 2017]. Также регистрировались патологические изменения (кариес, гипоплазия эмали и дентина, зубной камень) и травмы, которые использовались для характеристики особенностей рациона питания индивида из Усть-Кяхты-3.

Морфологическая характеристика молочного моляра

Большинство деталей строения коронки описать невозможно из-за сильной стертости, но можно предполагать, что обсуждаемый моляр характеризовался крупным метаконусом (балл 1 по шкале А.А. Зубова) и умеренно редуцированным гипоконусом (балл 4 по шкале А. Дальберга). На вестибулярной стороне зуба можно идентифицировать фиссуру I, разделяю- вестибулярного отдела коронки, два других – лингвального с прилежащей частью мезиальной интер-

щую метаконус и параконус, на лингвальной – фиссуру IV, разделяющую гипоконус и протоконус. Их

проксимальной поверхности, на которой сохранился фрагмент контактной фасетки. О молочном статусе зуба свидетельствуют форма полости коронки, резкое ее сужение в области шейки, малая толщина эмали и дентина, малая толщина и сильная изогнутость сохранившейся части корня, малая высота фрагментов. Идентифицировать зуб как верхний позволяют расширенная форма коронки с округлыми углами, дистальный сдвиг фиссуры, разделяющей бугорки лингвальной стороны, заметно меньшая стертость вестибулярных бугорков, по сравнению с лингвальными, поскольку в молочном прикусе они перекрывают зубы нижнего ряда и менее интенсивно участвуют в пережевывании пищи. Сторона челюсти, к которой относился моляр, определяется по положению фиссуры IV, разделяющей гипоконус и протоконус. Практически полное рассасывание корневой системы и стертость большей части эмали коронки свидетельствуют о том, что зуб принадлежал индивиду в возрасте 11–13 лет.

Четвертый фрагмент относится к другому зубу. Это фрагмент (6,2 × 3,1 мм) эмали мезиального края постоянного верхнего моляра ребенка. Шероховатость поверхности эмали и сохранность одонтоглифических элементов третьего порядка позволяет предполагать, что он представляет собой часть зуба, который еще не прорезался полностью. К сожалению, фрагмент слишком мал для того, чтобы быть объектом морфологического анализа.

положение свидетельствует о том, что зона контакта метаконуса и протоконуса была весьма протяженной. Это позволяет предполагать присутствие в строении коронки хорошо развитого косого гребня (плагио-кристы), хотя судить о степени его непрерывности, к сожалению, невозможно. На метаконусе сохранился фрагмент одной из туберкулярных борозд, предположительно 1′me, который впадает в фиссуру I. Наличие этой борозды свидетельствует об изначально сильной дифференцированности одонтоглифического узора, что подтверждает также значительная глубина фрагментов интертуберкулярных борозд. В районе локализации бугорка Карабелли наблюдается прижизненный скол эмали размером примерно 2,5 мм, не позволяющий точно говорить о присутствии начальной степени развития фенов системы Карабелли, но не скрывающий факта отсутствия выраженных форм бугорка. Парастиль отсутствует.

Метрические характеристики коронки зуба определены с погрешностью, поскольку необходимость передачи фрагментов на палеогенетический анализ исключает возможность их склейки, но эта погрешность не выходит за пределы средней статистической ошибки. Мезио-дистальный диаметр коронки измерить невозможно из-за посмертных повреждений ее мезиальной части, вестибуло-лингвальный составляет приблизительно 9,5 мм. Минимальный мезио-дистальный размер шейки 7,7 мм, вестибуло-лингвальный – 7.

Серьезных патологических изменений на имеющихся фрагментах зуба не зафиксировано. Отсутствуют гипоплазия эмали, карие с, зубной камень, хотя на некоторых участках коронки наблюдаются незначительные по размерам и плотности пятна желтоватого налета. Вместе с прижизненным сколом эмали мезио-вестибулярного угла коронки это свидетельствует о низком содержании углеводов в рационе индивида, грубой обработке употребляемой пищи и, возможно, о периодическом разгрызании им мелких костей животных.

Результаты сравнительного анализа

Возможности сравнительного анализа находки из Усть-Кяхты-3 ограничены, по скольку молочные верхние вторые моляры на территории Северной Евразии до сих пор были обнаружены только на стоянке Мальта, которая расположена в соседнем регионе – Прибайкалье. Они принадлежали двум индивидам (Мальта 1 и Мальта 2), строение зубной системы которых довольно заметно различалось [Зубов, Гохман, 2003; Зубова и др., 2018, рис. 4; Шпакова, 2001]. Мальта 1 (младший ребенок) характеризуется крайне выраженной архаичностью морфологии молочных зубов и небольшими их размерами. Зубы ребенка Мальта 2 заметно крупнее и имеют намного меньше архаичных особенностей; в целом их характеристики тяготеют к одонтологическим комплексам европейского происхождения. Верхние вторые моляры этого индивида не редуцированы, здесь присутствует крупный гипоконус, морфологически оформляющий дисто-лингваль-ный угол коронки, умеренно развитый бугорок Карабелли. У соответствующих зубов ребенка Мальта 1 гипоконус умеренно редуцирован, бугорок Карабелли отсутствует (насколько можно об этом судить при неполной сформированности коронок).

Моляр из Усть-Кяхты-3 по своим характеристикам ближе к зубам индивида Мальта 1, чем Мальта 2. Их сближает специфическая форма коронки, выраженная редукция гипоконуса, отсутствие бугорка Карабелли и малые размеры. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зуба из Усть-Кяхты-3 (9,5 мм) заметно меньше, чем средние значения, характерные для современных популяций (10,1 мм [Зубов, Халде-ева, 1993, прил., табл. 4]), но у индивида Мальта 1 он еще меньше (9,2 мм).

Нужно отметить, что рационы питания старшего ребенка из Мальты (степень сформированности зубной системы у младшего не позволяет охарактеризовать состав его диеты) и индивида из Усть-Кяхты-3 могли быть схожими. На верхних молярах из Мальты также нет кариозных поражений, а зубной налет выражен крайне незначительно, в виде желтоватых пятен. Для сравнения по палеопатологическим характеристикам можно привлечь также нижнюю челюсть девочки 14–15 лет, обнаруженную на памятнике Афонтова Гора II в 2014 г. [Деревянко и др., 2014]. В отличие от детей из Мальты и Усть-Кяхты-3, у нее наблюдались достаточно интенсивные отложения зубного камня на относительно недавно прорезавшихся постоянных зубах. Частично это обусловлено наличием у девочки метаболических нарушений [Чикише-ва, Зубова, 2016], но также может свидетельствовать о различиях в составе диеты индивидов Афонтова Гора II, Мальта и Усть-Кяхта-3.

Необходимо отметить, что классический комплекс Мальты значительно более древний (в пределах 20–23 тыс. л.н.) [Sitlivy, Medvedev, Lipnina, 1997, p. 31], нежели находки со стоянок Усть-Кяхта-3 и Афонтова Гора II. Поэтому мы не можем проводить прямое сопоставление материалов данных памятников, ограничиваясь общей оценкой их позиций в региональной культурно-хронологической схеме палеолита.

Происхождение комплексов селенгинской культуры связывается с автохтонным развитием более ранних каменных индустрий региона [Ташак, 2000, с. 69; Павленок Г.Д., 2015б]. В качестве прямого предшественника селенгинской традиции камнеобработ-ки, в т.ч. одного из главных ее элементов – оформления клиновидных нуклеусов на сколах и гальках, рассматривается усть-мензинский вариант подготовки и утилизации клиновидных ядрищ, выделенный на материалах памятников поздней поры верхнего палеолита Западного Забайкалья (~18–13 тыс. л.н.) [Мороз, 2014, с. 99–102]. Таким образом, минимальные значения в диапазоне дат классического комплекса Мальты вплотную приближаются к максимальным усть-мензинского варианта.

В регионе фиксируются и более ранние истоки традиции оформления клиновидных нуклеусов на истощенных плоскостных ядрищах [Ташак, 2000, с. 69]. В.И. Ташак обнаруживает подобную стратегию в комплексах начальных этапов верхнего палеолита – Подзвонкой (более 35 тыс. л.н.) [Ташак, 2016, с. 18–19] и Толбаги (42–26 кал. тыс. л.н.) [Izuho et al., 2019]. Важно отметить, что материалы этих стоянок демонстрируют все элементы материальной культуры, ассоциируемые с селенгинской. В них присутствуют яркие формы костяной индустрии [Васильев, 2005; Ташак, 2007] и свидетельства неутилитарной деятельности человека [Ташак, 2002; Константинов и др., 1983]. На стоянках Подзвонкая и Толбага планиграфически выделяются жилищные и хозяйственные комплексы [Константинов, 1994, с. 50–51; Ташак, 2014; 2016, с. 42–70]. Как известно, в материалах Мальты также представлены все эти элементы [Герасимов, 1931, 1935, 1958, 1961; Медведев, 1983; Липнина, 2002; Кимура, 2003].

Таким образом, несмотря на фрагментарность имеющихся на настоящий момент данных антропологии и археологии, непротиворечивой представляется модель, увязывающая комплексы Подзвонкой, Толбаги, Мальты, усть-мензинского варианта поздней поры верхнего палеолита и селенгинской культуры в единую последовательность развития материальной культуры.

Заключение

Проведенный анализ одонтологических находок из слоя 1 стоянки Усть-Кяхта-3 позволяет заключить, что они представляют собой фрагменты молочного верхнего второго левого моляра ребенка в возрасте 11–13 лет и не полностью прорезавшегося постоянного верхнего моляра, возможно, этого же ребенка. Морфологические и метрические характеристики молочного зуба сближают его с аналогичными зубами индивида Мальта 1, что может служить аргументом в пользу отнесения антропологических находок из Усть-Кяхты-3 и Мальты к одному морфогенетическому комплексу, обозначенному ранее как южно-сибирский верхнепалеолитический [Зубова, Чикишева, 2015], но говорить об этом на основании имеющихся данных пока преждевременно.

Палеопатологические характеристики свидетельствуют о хорошем со стоянии здоровья индивида из Усть-Кяхты-3, преобладании в его рационе мясной пищи и, возможно, о различиях в составе диеты между ним и детьми из Мальты, с одной стороны, и девочкой со стоянки Афонтова Гора II – с другой.

Возвращение исследовательского интереса к старым коллекциям позволяет получить новые уникальные данные. В случае с коллекцией Усть-Кяхты-3 особую роль сыграла прогрессивная для времени раскопок методика, включающая промывку отложений. Именно она позволила сохранить мельчайшие фрагменты антропологического материала, одного из первых в истории изучения древнекаменного века Забайкалья. Дальнейшие перспективы связаны с палеогенетическими исследованиями в Институте эволюционной антропологии М. Планка, что позволяет в самое ближайшее время ожидать новой информации о населении Забайкалья на рубеже геологических эпох.

Работа выполнена за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-39-20003). Авторы выражают признательность А.Ю. Федорченко за подготовку фотографий одонтологических находок, Н.В. Вавилиной и Р.Д. Лукьянову за помощь в оформлении иллюстраций.

Список литературы Новые данные о носителях селенгинской палеолитической культуры (Западное Забайкалье)

- Абрамова З.А. Палеолитические находки в районе г. Кяхты // Палеолит и неолит СССР. – М.; Л.: Наука, 1953. – С. 266–275. – (МИА; № 39).

- Абрамова З.А. Памятники палеолита низовьев р. Селенги // Археологический сборник. – Улан-Удэ: Бургиз, 1959. – Вып. 1. – С. 26–32.

- Асеев И.В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 208 с.

- Васильев С.К. Поселение Толбага: технология обработки кости и костяные орудия // Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 56–63.

- Герасимов М.М. Мальта – палеолитическая стоянка (предварительные данные): Результаты работ 1928–1929 гг. – Иркутск: Краев. музей, 1931. – 34 с.

- Герасимов М.М. Раскопки палеолитической стоянки в с. Мальта // Палеолит СССР: Материалы по истории дородового общества. – М.; Л.: ОГИЗ, 1935. – С. 78–124. – (Изв. ГАИМК; вып. 118).

- Герасимов М.М. Палеолитическая стоянка Мальта: раскопки 1956–1957 гг. // СА. – 1958. – Вып. 3. – С. 28–32.

- Герасимов М.М. Круглое жилище стоянки Мальта // КСИА. – 1961. – Вып. 82. – С. 128–134.

- Дебец Г.Ф. Опыт выделения культурных комплексов в неолите Прибайкалья: (палеоэтнологический этюд) // Изв. Ассоциации НИИ при физ.-мат. фак-те Моск. ун-та. – 1930. – Т. 3, № 2-А. – С. 151–169.

- Деревянко А.П., Славинский В.С., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Цыбанков А.А., Деев Е.В., Рыбалко А.Г., Стасюк И.В., Харевич В.М., Артемьев Е.В., Галухин Л.Л., Богданов Е.С., Степанов Н.С., Дудко А.А., Ломов П.К. Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический контекст) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. ХХ. – С. 431–434.

- Зоткина Л.В., Павленок Г.Д., Ташак В.И. Технология производства бусин из скорлупы яиц страуса в финальном палеолите Западного Забайкалья // Stratum plus. – 2018. – № 1. – С. 181–197.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. – М.: Этноонлайн, 2006. – 72 с.

- Зубов А.А., Гохман И.И. Некоторые новые одонтологические данные по верхнепалеолитической стоянке Мальта // Вестн. антропологии. – 2003. – № 10. – С. 14–23.

- Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в антропофенетике. – М.: Наука, 1993. – 224 с.

- Зубова А.В., Моисеев В.Г., Хлопачев Г.А., Кульков А.М. Результаты изучения молочных зубов с верхне-палеолитической стоянки Юдиново (Среднее Подесенье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 138–145.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А. Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова Гора II и егоположение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 135–143.

- Кимура Х. Индустрия пластин стоянки Мальта // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 1. – С. 11–33.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. – Улан-Удэ; Чита: Изд-во БНЦ СО РАН; Изд-во Читин. гос. пед. ин-та, 1994. – 180 с.

- Константинов М.В., Сумароков В.Б., Филиппов А.К., Ермолова Н.М. Древнейшая скульптура Сибири // КСИА. – 1983. – № 173. – С. 78–81.

- Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 240 с.

- Лбова Л.В., Хамзина Е.А. Древности Бурятии: Карта археологических памятников. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. – 241 с.

- Липнина Е.А. Мальтинское местонахождение палеолитических культур (современное состояние изученности и перспективы исследования): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Иркутск, 2002. – 24 с.

- Медведев Г.И. Палеолит Южного Приангарья: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1983. – 44 с.

- Мороз П.В. Каменные индустрии рубежа плейстоцена и голоцена Западного Забайкалья: к IV Междунар. науч. конф. «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири» (Чита, 2013). – Чита: Забайкал. гос. ун-т, 2014. – 182 с.

- Окладников А.П. Археологические исследования в Бурят-Монголии в 1947 году // ВДИ. – 1948. – № 3 (25). – С. 155–163.

- Окладников А.П. Археологические исследования в низовьях реки Селенги // КСИИМК. – 1950. – Вып. XXXV. – С. 85–90.

- Окладников А.П. Отчет об исследовании палеолитического поселения Усть-Кяхта в 1976 г. Новосибирск, 1977 // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 224. 78 л.

- Окладников А.П. Научный отчет о раскопках стоянки Усть-Кяхта-1 (Кяхтинский район БурАССР) в 1978 г. Новосибирск, 1979 // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 224. 21 л.

- Орлова Л.А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – Ч. 2. – С. 207–232.

- Павленок Г.Д. Костяная индустрия стоянки Усть-Кяхта-3 (Западное Забайкалье) // Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 2. – С. 14–18.

- Павленок Г.Д. Технология изготовления клиновидных нуклеусов в селенгинской культуре Западного Забайкалья (по материалам стоянки Усть-Кяхта-3) // Изв. Алт. гос. ун-та. Исторические науки и археология. – 2015а. – № 3/2 (87). – С. 178–184.

- Павленок Г.Д. Технология обработки камня в селенгинской культуре Западного Забайкалья (по материалам стоянки Усть-Кяхта-3): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2015б. – 26 с.

- Павленок Г.Д. Предварительные результаты применения метода ремонтажа при реконструкции технологии расщепления камня в индустрии стоянки Усть-Кяхта-3 (Западное Забайкалье) // Esse quam videri: К 80-летию Германа Ивановича Медведева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2016. – С. 248–255.

- Павленок К.К. Отчет об исследовании памятника Усть-Кяхта-3 в 2012 году в Кяхтинском районе Республики Бурятии. Новосибирск, 2013. 72 с. // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2327. 73 л.

- Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене. – М.: Наука, 1972. – 336 с.

- Ташак В.И. Палеолит и мезолит юга Бурятии: дис. ... канд. ист. наук. – Улан-Удэ, 1995. – 175 c.

- Ташак В.И. Торцовые клиновидные нуклеусы Западного Забайкалья в позднем палеолите и мезолите // Каменный век Южной Сибири и Монголии: теоретические проблемы и новые открытия. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – С. 59–74.

- Ташак В.И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История и культура востока Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – С. 159–164.

- Ташак В.И. Вариант развития среднепалеолитических индустрий Западного Забайкалья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 2–12.

- Ташак В.И. Палеолитические и мезолитические памятники Усть-Кяхты. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 130 с.

- Ташак В.И. Орудия из кости и их производство в верхнем палеолите Западного Забайкалья (по материалам Под- звонкой) // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2007. – Вып. 5. – С. 118–137.

- Ташак В.И. Остроконечники усть-кяхтинского типа и орудия на дивергентных сколах // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2012. – № 1 (9). – С. 31–42.

- Ташак В.И. Становление раннего верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам Нижнего комплекса стоянки Подзвонкая) // Stratum plus. – 2014. – Вып. 1: Фрагменты доистории. – С. 149–164.

- Ташак В.И. Восточный комплекс палеолитического поселения Подзвонкая в Западном Забайкалье. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2016. – 185 с.

- Чикишева Т.А., Зубова А.В. Палеопатологическая характеристика нижней челюсти из верхнепалеолитического местонахождения Афонтова Гора II // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 190–193.

- Шпакова Е.Г. Одонтологические материалы периода палеолита на территории Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4. – С. 64–76.

- Edgar H.J.H. Dental morphology for anthropology: An illustrated Manual. – N.Y.: Taylor & Francis group, 2017. – 184 p.

- Izuho M., Terry K., Vasil’ev S., Konstantinov M., Takahashi K. Tolbaga revisited: Scrutinizing occupation duration and its relationship with the faunal landscape during MIS 3 and MIS 2 // Archaeological Research in Asia. – 2019. – Vol. 17. – P. 9–23.

- Sitlivy V., Medvedev G.I., Lipnina E.A. Les civilisations prehistoriques d’Asie Centrale. I. Le Paléolithique de la rive occidentale du lac Baikal. – Bruxelles: Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1997. – 86 p.