Новые данные о палеолитическом местонахождении Рубас-1 (Южный Дагестан) по материалам раскопок 2006 года

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Славинский В.С., Борисов М.А., Лещинский С.В., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521257

IDR: 14521257

Текст статьи Новые данные о палеолитическом местонахождении Рубас-1 (Южный Дагестан) по материалам раскопок 2006 года

В 2006 г. совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и ИЭиА РАН под руководством А.П. Деревянко продолжались археологические работы на территории Республики Дагестан с целью обнаружения и изучения памятников эпохи палеолита. Одной из задач экспедиции было стационарное исследование стоянки Рубас-1, входящей в комплекс местонахождений каменного века, локализованных в среднем течении реки Рубас в районе с. Чулат (Табасаранский р-н Республики Дагестан) и обнаруженных в ходе разведочных работ в 2004-2005 гг. (Деревянко и др., 2004; Деревянко и др., 2005).

Местонахождение Рубас-1 (41°53’21”с.ш., 48°07’35”в.д.; а.в. - 270 м) расположено по правому берегу р. Рубас на протяженном терассовидном уступе с ровной слабо поднимающейся столообразной поверхностью, на высоте ~ 30 м над урезом воды. Отложения в верхней части терассы представляют собой галечно-конгломератную толщу аллювиального происхождения (мощность ~ 3,5 м), перекрытую супесчано-суглинистыми отложениями субаэрального образования и сложного генезиса - в основе, возможно, делювиально-пролювиальные отложения с существенной долей эолового материала (мощность ~ 4 м). В 2006 г. на местонахождении было заложено 2 зачистки, на расстоянии 70 м друг от друга. Первая, шириной 2 м состоит из нескольких уступов, имеет протяженность 28 м и максимальную глубину до 18 м от дневной поверхности (подробнее см. статью Деревянко и др. «Нижнепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1: предварительные результаты» в этом сборнике). Комплекс археологических материалов, исследованный в ходе работ, связан с галечно-конгломератной толщей, вскрытой на участке ~ 6 кв.м и состоящей из двух мощных галечных горизонтов, разделенных невыдержанными по простиранию прослоями тонко-слойчатого песка (до 0,4 м), с примесью гравия и мелких обломков раковин моллюсков. Кроме того, небольшое количество артефак- тов обнаружено ниже по склону от уровня галечно-конгломератной толщи, что связано со склоновыми процессами при деградации поверхности обнажения и осыпанием части галечника к подошве терассы.

Вторая зачистка, также состоящая из нескольких уступов, имеет двухметровую ширину при протяженности 9 м и максимальной глубине 8 м от края терассы. Комплекс археологических материалов также связан с галечно-конгломератной толщей, вскрытой на участке ~ 4 кв.м.

Зачистка 1. Галечник (верхний уровень). Всего найдено 52 предмета, в том числе 12 получено из разведочного шурфа 2005 г. (Деревянко и др., 2005). Это галька, 2 плитки, 5 нуклеусов, 9 пластин, краевой тех. скол, 24 отщепа, 8 обломков и 2 осколка. Нуклеусы представлены двумя фрагментами монофронтальных леваллуазских ядрищ для получения удлиненных заготовок (Рис. 1, 12), 2 монофронтальными нуклеусами параллельного принципа расщепления для производства пластин, один из которых двухплощадочный, с альтернативным расположением ударных поверхностей, а также небольшим сильно истощенным ядрищем с о статками слабо выпуклой фассетированной ударной площадки. Среди сколов преобладают первичные, а также с параллельной или гладкой огранкой дорсала. Среди остаточных ударных площадок - гладкие (более 80 %), единичны фасетиро-ванные, двухгранные, точечные и естественные. 23 предмета вторичной отделкой оформлены в орудия. Это 5 продольных дорсальных скребел; скребло-нож (Рис. 1, 10); 3 концевых скребка на отщепах и обломке; 3 комбинированных орудия, сочетающих ретушированную выемку и скребковое лезвие; 2 орудия на обломках породы с ретушированными выемками, причем на одном изделии выемки альтернативные; 3 небольших шиповидных изделия (Рис. 1, 1), крупное рубящее орудие с элементами бифасиальной обработки, 4 скола с ретушью и не диагностируемый фрагмент орудия.

Галечник (нижний уровень). Всего найдено 16 предметов, в том числе 6 получено из разрушенного конгломерата в подошвенной части слоя. Это галька, 5 нуклеусов, 3 пластины, 3 отщепа и 4 обломка. Нуклевидные формы представлены 3 ядрищами параллельного принципа расщепления одно- и двухплощадочными, использовавшимися для получения крупных и средних подпрямоугольных заготовок различных пропорций (Рис. 1, 13), а также двумя нуклевидными обломками. Среди сколов преобладают первичные и с бессистемной огранкой дорсала. Среди определимых остаточных ударных площадок одна гладкая и одна естественная. 3 предмета вторичной отделкой оформлены в орудия. Это прямое дорсальное скребло; шиповидное орудие, оформленное на мелком обломке и продольное зубчато-выемчатое изделие с дорсальной ретушной подправкой выемок. Все три предмета обнаружены в конгломератах, формирующих подошвенную часть галечника.

Склоновый галечник. Всего найдено 9 предметов, в том числе колотая галька, 3 нуклеуса, пластина, 3 отщепа и обломок. Нуклевидные формы представлены сильно истощенным одноплощадочным монофронтальным

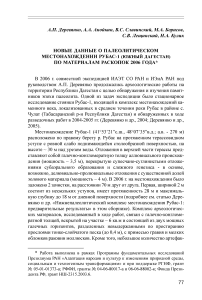

Рис. 1. Местонахождение Рубас-1. Каменные артефакты.

( 1, 10, 12, 13 - зачистка 1; 2-6, 8, 9, 11 - зачистка 2; 7- склоновый галечник)

1, 3, 6 - шиповидные орудия; 2 - выемчатое орудие; 4, 12, 13 - нуклеусы;

5 - микроскребок; 7 - зубчато-выемчатое орудие; 8 - мустьерский остроконечник;

9, 10 - скребла.

ядрищем параллельного принципа скалывания, предназначенным для получения пластинчатых заготовок и двумя обломками со следами бессистемных снятий. Сколы имеют бессистемную, параллельную и гладкую огранку дорсала. Среди определимых остаточных ударных площадок обе гладкие. 6 предметов вторичной отделкой оформлены в орудия. Это продольное выпуклое скребло с дорсальной обработкой; скребловидное изделие на небольшой уплощенной гальке; 2 продольных зубчато-выемчатых орудия с чередующейся обработкой (Рис. 1, 7) и 2 отщепа с ретушью.

Зачистка 2. Всего найдено 25 предметов. Это колотая галька, 4 нуклеуса, 6 пластин, 10 отщепов, 3 обломка и осколок. Нуклевидные формы представлены 3 монофронтальными нуклеусами параллельного принципа расщепления, одно- и двухплощадочными, предназначенными для получения небольших прямоугольных заготовок различных пропорций, в одном случае сильно истощенном и несущем следы переоформления (Рис. 1, 4), и мелким нуклевидным обломком. Среди сколов преобладают с параллельной огранкой дорсала (более 50 %), а также с гладкой и бессистемной. Среди определимых остаточных ударных площадок 6 гладких, 3 фасетирован-ные, одна двухгранная и 3 точечные. Практически все предметы (21 экз.) переоформлены в орудия. Это прямое дорсальное скребло (Рис. 1, 9); скребловидное орудие на небольшом треугольном сколе; 3 скребка (концевой и двойной с сопряженными лезвиями на отщепах и микроскребок на осколке (Рис. 1, 5)); небольшой тщательно ретушированный удлиненный мустьерский остроконечник (Рис. 1, 8); 3 изделия с ретушированными выемками, одно из которых выполнено на микросколе и сильно дефлировано (Рис. 1, 2); двойное продольное зубчато-выемчатое орудие с чередующейся обработкой; 5 шиповидных изделий, с выделенными сколами и ретушной подправкой рабочими элементами (4 предмета могут быть отнесены к микроформам) (Рис. 1, 3,6); небольшой фрагмент скола с признаками намеренного транкирования (Рис. 1, 11) и 5 сколов пластинчатых пропорций с непротяженными участками ретуши, преимущественно, дорсальной.

Артефакты из обеих зачисток характеризуются разной степенью «сглаженности» поверхности, в основном, слабой (46,4 %) и средней (27,3 %), однако, встречаются предметы, как с очень сильной ее степенью (7,3 %), так и совсем без следов изменений (19,0 %). Какой-либо закономерности в распределении артефактов с различной степенью «сглаженности» внутри геологических тел, как в плане, так по высотным показателям не прослеживается. Даже на той части материала, которая извлечена непосредственно из разрушенных конгломератов в нижней части галечника, представлена вся шкала изменений сколовых поверхностей. Практически весь материал, из которого изготовлены артефакты, представляет собой кремень серого, желтовато-серого, желтого цвета, реже - белую фарфоровидную разность. Исключение представляет собой только один артефакт, изготовленный из черного мелкозернистого песчаника, не имеющего аналогов в коллекции. Общий для всех кремней характер включений позволяет счи- тать, что весь материал происходит из одного источника. Исходя из анализа необработанных участков поверхности артефактов, можно утверждать, что исходным для производства изделий материалом была галька кремня. При этом, судя по невысокой степени окатанности, перенос материала был недалеким, а до транспортировки водным потоком исходный кремень подвергался интенсивному выветриванию, о чем свидетельствуют остатки корки выветривания на части предметов. В одном случае зафиксирована мощность такой корки до 2 см.

Сглаживание поверхностей артефактов после изготовления связано, скорее всего, с абразивным, обтачивающем действием среды, а не с переносом их в водном потоке. Об этом свидетельствует отсутствие или единичность на сколовых поверхностях артефактов характерных для последнего процесса серповидных трещинок. Возможно, перемещение археологического материала происходило в песчаной взвеси, или имел место перемыв отложений и абразия артефактов песком в пляжно-прибрежных условиях. Образец песчаного слепка по кости, обнаруженный в нижнем горизонте галечника в зачистке 1 показывает, что вмещающий артефакты известково-песчаный материал содержит в большом количестве неокатанные зерна кварца разного размера, которые, при высокой твердости кремневых артефактов, только и могут производить такое обтачиваю-ще-шлифующее действие.

Интересным фактом является наличие на сколовых поверхностях нескольких артефактов отчетливого побеления, характерного для кремней при экспонировании их на дневной поверхности, причем иногда такие побелевшие скалывания пересекаются более поздними снятиями. Следы подживления артефактов отмечаются неоднократно и хорошо фиксируются в виде разной степени побеления и шероховатости поверхностей, а также скругленности ребер сколов.

Работы 2006 г. подтвердили выдвинутое ранее предположение, о том, что археологический материал связан, в первую очередь, с древними русловыми отложениями р. Рубас. Общий облик обнаруженных артефактов, характер залегания находок, степень сохранности поверхности, а также отмеченные случаи переоформления орудий и использование для их изготовления более древних заготовок позволяет отнести исследуемые материалы к довольно обширному временному интервалу предположительно в рамках среднего палеолита. Об этой культурно-хронологической привязке свидетельствует наличие в коллекции ярких орудийных форм, характерных для мустьерской эпохи, леваллуазских форм нуклеусов и отсутствие выразительных верхнепалеолитических типов изделий. Кроме того, часть микроинвентаря со следами сильной заглаженности поверхности близка по своему облику древнейшим индустриям Дагестана (Дарвагчай-1), что может свидетельствовать либо о продолжении этой традиции на более поздних этапах, либо о возможной значительной древности некоторой части представленного археологического материала.