Новые данные о погребальном комплексе кургана 1 могильника Ак-Алаха-3

Автор: Чикишева Т.А., Полосьмак Н.В., Зубова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся новые данные палеоантропологического и археологического исследования погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, известного по захоронению мумии женщины (погр. 2). Погребение располагалось непосредственно над срубом с мумией и включало останки мужчины и подростка. Особенности погребального обряда кургана проливают свет на социальный статус т.н. кара-кобинских комплексов в составе пазырыкской культуры. Обнаруженные у мужчины патологии позволяют говорить о его ограниченных физических возможностях. Его смерть, как установлено, была насильственной.

Пазырыкская культура, комплексы кара-кобинского типа, энтесопатии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145688

IDR: 145145688 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.144-154

Текст научной статьи Новые данные о погребальном комплексе кургана 1 могильника Ак-Алаха-3

Курган 1 могильника Ак-Алаха-3, относящийся к па-зырыкской культуре, был изучен в 1993 г. В нем обнаружены два погребения. Основное внимание исследователи сосредоточили на неразрушенном и «замерзшем» захоронении мумии женщины (погр. 2) [Полосьмак, 2001], благодаря которому памятник стал широко известен. Сопровождавшее его погр. 1 осталось в тени. Для более полного понимания уникального погребального комплекса кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 необходимо подробно рассмотреть погр. 1, расположенное на перекрытии лиственного сруба погр. 2. В склепе, сооруженном из каменных плит и бревен, были похоронены два человека – мужчина и подросток. Захоронение было совершено по кара-кобинскому обряду. Целью данной работы является изложение результатов палеоантропологических и археологических исследований материалов этого погребения.

Характеристика погребения

Первое по номеру, оно было вторым по очередности, но не впускным. Скорее всего, это погребение совершили одновременно с основным и только затем сложили курганную насыпь. К моменту археологических исследований в 1993 г. она была разрушена строительными работами. После зачистки площади кургана, ограниченной каменной оградой из крупных камней и плит, стали хорошо видны границы большой могильной ямы. В центре этого могильного пятна прямоугольной формы четко прослеживались очертания еще одной ямы – грабительского шурфа. Исследование начали в пределах второго пятна. Оно было квадратной формы и заполнено камнями, из которых сложена насыпь. Грабители, заложив шурф в центре курганной насыпи, вышли прямо на погребальную камеру. Она была ориентирована по линии запад–восток, сложена из тонких, плохо сохранившихся плах и перекрыта восемью плотно уложенными тонкими каменными плитами. Деревянное сооружение имело трапециевидную форму, ширина в головах 1,0 м, в ногах – 0,7, длина 2,2 м. Две небольшие доски лежали

поперек деревянной камеры (одна в головах, другая в ногах) и еще одна – вдоль нее. Они поддерживали каменные плиты. В южной части перекрытия одна из плит была сдвинута грабителями. Через образовавшееся отверстие они вытащили за ноги погребенного – нижняя часть скелета обнаружена за пределами погребальной камеры. Судя по положению костей, во время грабежа они находились в сочленениях, целостность тела была нарушена грабителями. При исследовании погребения ничего из сопровождавших умершего вещей не обнаружено.

Рядом, в т.н. хозяйственном отсеке, пристроенном к северной части погребальной камеры и состоящем из двух, поставленных на торец каменных плит, найдены два раздавленных глиняных сосуда, два железных ножа с кольцевым навершием и кости лошади (несколько ребер и позвонков), вероятно первоначально лежавшие на несохранившемся деревянном блюде. Как выяснилось после ревизии костных остатков из данного погребения, проведенной антропологами, в нем покоились двое – мужчина и подросток, что соответствует набору сопровождающего инвентаря. После того как погребальную камеру с этим захоронением засыпали слоем грунта, сверху вдоль северной стороны могильной ямы в 0,5–1,0 м от ее края (от уровня материка) уложили два трупа лошадей головами на восток, один – сразу за ними поперек ямы. Кони были взнузданы, с ними найдены железные удила и обрывки золотой фольги от не-сохранившихся деревянных украшений узды.

Особенности палеоантропологических материалов

Как показала ревизия останков, в склепе были захоронены мужчина 25–30 лет и подросток 9–10 лет. От мужчины сохранился относительно полный скелет. Отсутствуют кости стоп и разрушены позвонки средней части грудного отдела позвоночника. Объяснить это можно тем, что грабителей заинтересовала обувь и какие-то предметы, располагавшиеся на груди трупа. От скелета подростка остались лишь полуразрушенные фрагменты теменных и височных костей черепа и нижний моляр, у которого почти по всей поверхности коронки отслоилась эмаль, но сохранились важные для типологической диагностики признаки. Видимо, труп был выброшен грабителями из склепа.

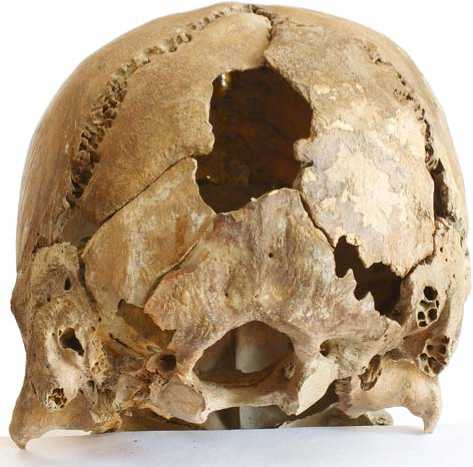

Череп мужчины рассыпался на фрагменты. В большей степени пострадал лицевой отдел, от которого сохранилась левая скуловая кость, верхняя челюсть с утраченными участками передних стенок и разрушенным лобным отро стком на правой половине, а также нижняя челюсть. Смерть мужчины наступила от удара тяжелым предметом в затылок. Удар был нанесен с большой силой и проломил чешую затылоч- ной кости, выбив из нее кусок приблизительно шести- или пятиугольной формы (точная форма отверстия не восстанавливается, т.к. разрушена часть ко сти, на которой лежала его нижняя грань). Вершина этого многоугольника расположена практически на медиально-сагиттальной линии в 40 мм от лямбды, а примерная середина поперечного сечения отверстия (размер отверстия на этом уровне составляет 34 мм) совпадает с верхней выйной линией (рис. 1). Нанести такой удар можно было лишь сверху при наклонном положении головы жертвы, не проявляющей сопротивления. Это дает основание предположить ритуальное умерщвление мужчины, захороненного в склепе над основным погребением знатной пазырыкской женщины. О причинах смерти погребенного вместе с ним подростка мы не можем сказать ничего.

Краниометрические характеристики индивида представлены на фоне аналогичных данных по кара-кобинской культуре [Чикишева, 2012] (табл. 1). Череп мужчины имеет среднюю длину, большой поперечный диаметр, среднюю высоту, длинное основание. Величина продольного диаметра взята не строго по точке опистокранион, которая совпала с центром выбитого отверстия, а отступив 15 мм от медианно-сагиттальной линии и в действительности может быть на 2–3 мм больше. Вычисленный по нашим параметрам черепной указатель характерен для брахикранных черепов, а при увеличении продольного диаметра на 3 и даже на 5 мм – для мезокранных. Но в любом случае его значения находятся на границе мезокранной и бра-хикранной рубрикации признака. Сопоставляя эти основные диаметры черепной коробки и их соотношения

Рис. 1. Череп мужчины со следами смертельного удара.

Таблица 1. Краниометрические характеристики мужчины *

|

Признак |

Ак-Алаха-3, кург. 1, погр. 1 |

Кара-кобинская серия |

|

|

Средние ** |

Min – max |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1. Продольный диаметр |

183? |

180,0 (4) |

176–184 |

|

8. Поперечный диаметр |

148 |

142,3 (4) |

137,0–149,0 |

|

8 : 1. Черепной указатель |

80,9? |

79,0 (4) |

77–81,9 |

|

17. Высотный диаметр от базиона |

136 |

137,5 (4) |

135–141 |

|

5. Длина основания черепа |

109 |

100,8 (4) |

97–103 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

96 |

96,1 (4) |

90,7–99,0 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

129 |

119,5 (4) |

118–122 |

|

11. Ширина основания черепа |

130 |

132,5 (4) |

128–137 |

|

12. Ширина затылка |

113 |

109,3 (4) |

107–110 |

|

29. Лобная хорда |

115 |

109,9 (4) |

102,8–133,2 |

|

30. Теменная хорда |

119 |

112,8 (4) |

110–117 |

|

31. Затылочная хорда |

103 |

99,5 (4) |

97,6–103 |

|

26. Лобная дуга |

125 |

132,0 (4) |

125–139 |

|

27. Теменная дуга |

132 |

128,5 (4) |

121–133 |

|

28. Затылочная дуга |

115 |

127,0 (4) |

120–133 |

|

25. Сагиттальная дуга |

372 |

387,5 (4) |

374–405 |

|

26 : 25. Лобно-сагиттальный указатель |

33,6 |

34,1 (4) |

33,4–34,8 |

|

27 : 25. Теменно-сагиттальный указатель |

35,5 |

33,2 (4) |

32,4–34,5 |

|

28 : 25. Затылочно-сагиттальный указатель |

30,9 |

32,8 (4) |

31,8–34,2 |

|

28 : 27. Затылочно-теменной указатель |

87,1 |

99,0 (4) |

92,3–105,8 |

|

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба |

20 |

24,7 (4) |

23,9–25,3 |

|

Sub.NB : 29. Указатель выпуклости лба |

17,4 |

22,6 (4) |

21,3–24,3 |

|

Высота поперечного изгиба лба |

18,5 |

17,9 (4) |

11,3–21,8 |

|

Угол поперечного изгиба лба |

137,8 |

139,6 (4) |

132,5–152,0 |

|

43. Верхняя ширина лица |

100 |

108,8 (4) |

105–112 |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

61 |

53,8 (4) |

51–57 |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

64 |

67,7 (3) |

67–68 |

|

61 : 60. Челюстно-альвеолярный указатель |

104,9 |

123,9 (3) |

119,3–125,9 |

|

63. Ширина неба |

31,6 |

40,5 (3) |

39,4–42,0 |

|

54. Ширина носа |

23,1 |

26,5 (4) |

25,0–29,4 |

|

52. Высота орбиты |

31 |

32,8 (4) |

31,3–34,5 |

|

Бималярная ширина |

110 |

99,3 (4) |

93,2–102,3 |

|

Высота назиона над бималярной шириной |

22,5 |

16,0 (4) |

11,0–20,5 |

|

77. Назомалярный угол |

135,5 |

144,6 (4) |

135,5–153,4 |

|

Форма черепа в вертикальной норме |

Овоидная |

– |

– |

|

Форма черепа в затылочной норме |

Сводчатая |

– |

– |

|

Форма черепа в латеральной норме |

Переходная |

– |

– |

|

Надпереносье (по Мартину 1–6) |

5 |

– |

– |

|

Надбровные дуги (1–3) |

2 |

– |

– |

|

Сосцевидный отросток (1–3) |

3 |

– |

– |

|

Нижний край грушевидного отверстия |

Anthropina |

– |

– |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Передне-носовая ость (по Брока 1–5) |

3 |

– |

– |

|

68 (1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

112 |

111,0 (1) |

– |

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

123 |

115,0 (1) |

– |

|

68. Длина нижней челюсти от углов |

86 |

88,0 (1) |

– |

|

70. Высота ветви |

62 |

58,0 (2) |

57,0–59,0 |

|

71а. Наименьшая ширина ветви |

35 |

36,0 (2) |

35,0–37,0 |

|

65. Мыщелковая ширина |

125 |

134,0 (1) |

– |

|

66. Угловая ширина |

103 |

107,0 (1) |

– |

|

67. Передняя ширина |

49 |

47,0 (2) |

46,0–48,0 |

|

69. Высота симфиза |

35 |

35,0 (2) |

34,0–36,0 |

|

69 (1). Высота тела |

32 |

33,0 (2) |

33,0–33,0 |

|

69 (3). Толщина тела |

15 |

12,0 (2) |

12,0–12,0 |

*В таблицу вошли только те признаки, которые позволяла измерить сохранность черепа.

**В скобках указана численность серии.

с аналогичными показателями кара-кобинской серии, отметим, что размеры черепа мужчины из Ак-Ала-хи-3 укладываются в ряд их изменчивости у кара-ко-бинцев в целом. Исключение составляет более длинное основание, что сопряжено с большей длиной альвеолярной дуги верхней челюсти и предполагает более короткую базальную часть затылочной кости. Соотношения отделов сагиттальной дуги черепного свода, характеризующие укорочение ее затылочного отдела (что опять-таки может быть связано с особенностями основания затылочной кости) и удлинение теменного, выбиваются из картины, наблюдаемой в мужской кара-кобинской краниологической серии, где прослеживается противоположная тенденция.

Ширина лобной кости между фронтотемпоральными точками средняя, между корональными очень большая, выходящая за максимальные значения в вариационном ряду кара-кобинцев. В продольном сечении лоб сильно уплощен и слабо изогнут, в поперечном уплощен умеренно. Широтный диаметр лица в верхнем отделе у мужчины из Ак-Алахи-3 намного меньше, чем у других носителей кара-кобинской культуры. Эта особенность сочетается с малой шириной носа. Плохая сохранность черепа не позволила измерить такой важный диагностический показатель, как скуловой диаметр, характеризующий ширину лица в среднем отделе, но с учетом положительной физиологической корреляции между широтными диаметрами лица и его структурными элементами можно предполагать, что скуловая ширина у данного индивида не была большой. На верхнем уровне лицо отличалось очень резкой профилировкой (гиперклинопией).

Таким образом, сравнительный анализ краниометрических признаков черепа мужчины из Ак-Ала- хи-3 выделяет его из кара-кобинской мужской серии. Специфика последней заключается в выраженной эуриморфности пропорций лица и ослабленности горизонтального профиля лицевого скелета. Череп из Ак-Алахи-3 отличается лептоморфностью лицевого отдела и его клинопией.

Морфологические особенности обследованного нами черепа отличают его также и от основного антропологического пласта пазырыкской культуры, характеризующегося монголоидно-европеоидной промежуточностью. В индивидуальных вариациях краниометрических признаков пазырыкцев в мозаичном проявлении может выражаться монголоидная примесь палеосибирского типа и примесь южных европеоидов. При этом лицевой отдел остается широким, поскольку все три основных антропологических компонента в составе носителей пазырыкской культуры характеризуются его большими диаметрами.

Комплексы краниологических признаков мужчины из погр. 1 и женщины из погр. 2 (основного) кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 имеют принципиальные отличия типологического уровня. В основе морфологического комплекса женского черепа лежит автохтонный для территории Горного Алтая пласт, на который наслаивается примесь палеосибирского антропологического типа [Чикишева, 2000]. В силу плохой сохранности черепа мужчины мы не располагаем его полным набором краниологических признаков, но их сочетание предположительно тяготеет к европеоидным антропологическим типам. Вероятно, характерной особенностью этого комплекса является сочетание брахикрании с висцеральной лептоморфностью. В антропологических комплексах древнего брахикранного и мезобрахикранного населения Евразии доминирует эуриморфный лицевой отдел. Мезобрахикрания в сочетании с лептоморфностью лица встречена нами только в двух опубликованных краниологических сериях, относящихся к гунно-сарматскому времени, – из могильника Тузгыр (Приаралье) и суммарной из некрополей Исфаринского оазиса (Ферганская долина) [Алексеев, Гохман, 1984, табл. 20, с. 59; Гинзбург, Трофимова, 1972, табл. 21, 24, с. 154, 170]. Эти памятники находятся на южных границах сарматского ареала. Мы не предлагаем делать далеко идущие выводы и моделировать какие-либо генетические связи на основе од-ного-единственного фрагментарного черепа, но считаем необходимым отметить его специфику и указать на ее морфологические параллели.

Сохранность зубов погребенного мужчины не очень хорошая. Наблюдаются как посмертные разрушения эмали, так и прижизненные изменения, затрудняющие идентификацию некоторых фенов. Сильная прижизненная стертость лингвальной поверхности верхних медиальных резцов, связанная с глубоким пса-лидонтным прикусом, нивелировала ее рельеф, что не позволило установить степень выраженности краевых гребней и, соответственно, определить наличие или отсутствие у них лопатообразной формы. В целом комплекс одонтологических фенов нейтрален, не содержит ярких маркеров, на основе которых его можно было бы отнести к какому-либо из известных типов.

Гораздо более интересную информацию дают нам выявленные патологические особенности. Они относятся к двум категориям: прижизненным механическим повреждениям и заболеваниям. На обоих верхних медиальных резцах выявлен ряд щербинок на режущем крае, имеющих характер не сколов, а проточин со сглаженными краями. Длина каждого такого дефекта составляет 1,0–1,5 мм. Появление щербинок могло быть связано с необходимостью откусывать нитки или протягивать их между зубами. Другой дефект зафиксирован на лингвальной поверхности зубов. Он также имеет вид проточины (глубина ок. 0,12 мм), которая пролегает почти параллельно нижнему краю коронки, повторяя его изгибы, от границы мезиальной и вестибулярной поверхностей до границы дистальной и вестибулярной. Судя по характеру повреждения, оно также могло быть связано с постоянным протаскиванием ниток через центральные резцы. Интересно, что, несмотря на заполированность краев дефекта, которая свидетельствует о неоднократном повторении действия, приведшего к его образованию, на момент смерти индивида бороздка частично была покрыта зубным камнем, в отличие от щербинок на режущем крае. Возможно, этот дефект возник в результате выполнения какой-то долгой, но эпизодической работы.

На других зубах верхней челюсти механических повреждений, связанных с какими-либо технологи- ческими процессами, не отмечено. С правой стороны на обоих премолярах, первом и втором молярах наблюдались сколы эмали, ассоциируемые с особенностями пищевого рациона. В пришеечной части всех верхних моляров, включая и третьи, примерно на одинаковом расстоянии от эмалево-цементной границы локализуется линейно-точечная гипоплазия эмали. Такое положение дефектов исключает возможность их одномоментного появления в результате сильного эпизодического стресса и свидетельствует о наличии в организме погребенного физиологического сбоя, следствием которого стали системные нарушения процессов кальцификации. На нижних молярах гипопластические повреждения отсутствуют. На постклыковых зубах верхней и нижней челюсти наблюдаются отложения зубного камня, корни всех зубов обнажены в верхней трети из-за нарушений питания пародонта. На первом нижнем правом моляре зафиксирован фиссурный кариес в ямке протостилида.

Что касается одонтологических особенностей обнаруженного в погребении первого нижнего моляра ребенка, то они отно сятся к наиболее значимым признакам восточного комплекса: шестой бугорок (t6), форма коронки «γ» (γ6), дополнительный мезио-бук-кальный корень и затек эмали, описываемый баллом 6. Моляры с такими фенами могут быть встречены у носителей кара-кобинской культуры.

Длинные кости посткраниального скелета мужчины имеют большие продольные размеры (табл. 2), и реконструируемая по ним длина тела (169,8 см при разбросе величин, рассчитанных по нескольким методам для костей левой и правой стороны, от 167,3 до 173,2 см) является выше средней [Пежемский, 2011]. Лучеплечевой и берцово-бедренный указатели относятся к категории средних величин (табл. 2). Такое сочетание сбалансированности линейных пропорций дистальных и проксимальных сегментов конечностей с большими продольными размерами длинных костей характерно для «степного» морфотипа, выделенного М.Б. Медниковой [1995]. Особенностью скелета является удлиненная нижняя конечность относительно верхней, о чем свидетельствуют низкие значения интермембрального (69,8), плечебедренного (70,7) и лучеберцового (68,7) указателей. Эта черта характерна для носителей культур энеолита и эпохи бронзы южных районов зоны евразийских степей (Средней Азии) и отличает их от населения степей Восточной Европы и Южной Сибири [Медникова, 1995, 2005]. Указатели массивности и сечения длинных ко стей посткраниального скелета имеют низкие значения (табл. 2). Грацильность посткраниальных серий является стабильной чертой населения Средней Азии эпохи бронзы и железа и обособляет его от обитателей евразийских степей [Медникова, 1995]. Таким образом, морфологические признаки скелета мужчины

Таблица 2. Антропометрические параметры костей посткраниального скелета мужчины *

|

Признак |

Правая сторона |

Левая сторона |

|

1 |

2 |

3 |

|

Плечевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

330 |

330 |

|

2. Общая длина |

324 |

327 |

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

51 |

51 |

|

5. Наибольшая ширина середины диафиза |

25 |

24 |

|

6. Наименьшая ширина середины диафиза |

18 |

19 |

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

68 |

68 |

|

7а. Окружность середины диафиза |

70 |

72,5 |

|

6 : 5. Указатель сечения |

72 |

79,2 |

|

7 : 1. Указатель прочности |

20,6 |

20,6 |

|

Лучевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

250 |

254 |

|

2. Физиологическая длина |

246 |

250 |

|

4. Поперечный диаметр диафиза |

14 |

14 |

|

5. Сагиттальный диаметр диафиза |

16 |

16,5 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

43 |

43 |

|

5 : 4. Указатель сечения |

114,3 |

117,9 |

|

3:2. Указатель прочности |

17,5 |

17,2 |

|

Локтевая кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

279 |

275 |

|

2. Физиологическая длина |

250 |

250 |

|

11. Сагиттальный диаметр |

18 |

17,5 |

|

12. Поперечный диаметр |

14 |

12 |

|

13. Верхний поперечный диаметр |

23 |

22,5 |

|

14. Верхний сагиттальный диаметр |

24 |

22 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

37 |

37 |

|

3 : 2. Указатель массивности |

14,8 |

14,8 |

|

11 : 12. Указатель сечения |

128,6 |

145,8 |

|

13 : 14. Указатель платолении |

95,8 |

102,7 |

|

Ключица |

||

|

1. Наибольшая длина |

149 |

144 |

|

6. Окружность середины диафиза |

40 |

40 |

|

6 : 1. Указатель массивности |

26,8 |

27,8 |

|

Крестец |

||

|

1. Длина тазовой поверхности |

140 |

|

|

2. Передняя высота |

120 |

|

|

5. Верхняя ширина |

111 |

|

|

Таз |

||

|

1. Высота таза |

217 |

218 |

|

9. Высота подвздошной кости |

127 |

129 |

|

10. Высота крыла подвздошной кости |

101 |

101 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

15. Высота седалищной кости |

93 |

91 |

|

17. Длина лобковой кости |

– |

93 |

|

12. Ширина подвздошной кости |

153 |

– |

|

Бедренная кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

470 |

469 |

|

2. Длина в естественном положении |

467 |

467 |

|

21. Мыщелковая ширина |

81 |

81 |

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

31 |

32 |

|

7. Поперечный диаметр середины диафиза |

27,5 |

27,5 |

|

9. Верхний поперечный диаметр диафиза |

31 |

31 |

|

10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза |

30 |

29 |

|

8. Окружность середины диафиза |

92 |

92 |

|

8 : 2. Указатель массивности |

19,7 |

19,7 |

|

6 : 7. Указатель пилястрии |

112,7 |

116,4 |

|

10 : 9. Указатель платимерии |

96,8 |

93,5 |

|

Большая берцовая кость |

||

|

1. Полная длина |

– |

370 |

|

2. Мыщелково-таранная длина |

– |

355 |

|

1а. Наибольшая длина |

– |

374 |

|

5. Ширина верхнего эпифиза |

76 |

78 |

|

6. Ширина нижнего эпифиза |

53 |

51 |

|

8. Сагиттальный диаметр на уровне середины диафиза |

– |

26,5 |

|

8а. Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия |

33 |

31 |

|

9. Поперечный диаметр на уровне середины диафиза |

– |

22,5 |

|

9а. Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия |

28,5 |

26,5 |

|

10. Окружность на уровне середины диафиза |

– |

83 |

|

10b. Наименьшая окружность диафиза |

75 |

72 |

|

9а : 8а. Указатель сечения |

86,4 |

85,5 |

|

10b : 1. Указатель массивности |

– |

19,5 |

|

Пропорции скелета |

||

|

Интермембральный указатель (H1 + R1) : (F2 + T1) |

– |

69,8 |

|

Берцово-бедренный указатель (T1 : F2) |

– |

79,2 |

|

Лучеплечевой указатель (R1 : H1) |

75,8 |

77 |

|

Плечебедренный указатель (H1 : F2) |

70,7 |

70,7 |

|

Лучеберцовый указатель (R1 : T1) |

– |

68,7 |

|

Длина тела |

||

|

По Л. Мануврие |

169 |

168,8 |

|

По К. Пирсону и А. Ли |

167,3 |

167,8 |

|

По А. Тельккя |

171,4 |

170,6 |

|

По С. Дюпертюи и Д. Хэддену |

173,2 |

172,5 |

|

По В.В. Бунаку |

– |

169,5 |

|

По Г.Ф. Дебецу |

– |

168,2 |

|

Средняя |

169,8 |

|

*В таблицу вошли только те признаки, которые позволяла измерить сохранность скелета.

из Ак-Алахи-3 в целом представляют собой хорошо идентифицируемый комплекс, специфичный для степного населения Средней Азии.

Остановимся на особенностях патологического статуса посткраниального скелета. Прежде всего отметим отсутствие каких-либо изменений дегенеративно-дистрофической этиологии. В то же время у этого человека имелась врожденная патология, связанная с крестцовой костью ( os sacrum ). Срастание крестцовых позвонков начинается примерно в 16 лет с последних (S5 и S4). Постепенно в этот процесс, который заканчивается к 30 годам, вовлекаются вышележащие позвонки, и крестцовый отдел позвоночника становится единой костью. На крестце мужчины из Ак-Алахи-3 наблюдается срастание S2 и S3, тогда как S5, S4 и S1 остались свободными (рис. 2). Другой особенностью крестца являются расщепленные дуги его позвонков – spina bifida (рис. 2). Различают закрытую и открытую форму расщепления. Последняя является тяжелым и довольно редким дефектом позвоночника, сочетающимся с нарушениями развития спинного мозга. Через имеющееся расщепление мозговое вещество выпячивается, и иногда грыжевой мешок не покрыт мышцами и кожей. Чаще встречается закрытое расщепление ( spina bifida oculta ) либо в последнем поясничном позвонке (L5), либо в первом крестцовом (S1). В большинстве случаев эта патология не сопровождается неврологическими расстройствами. У данного индивида L5 посмертно разрушен, и мы не можем охарактеризовать состояние его дуги. Также разрушены дуги на уровне от S1 до середины S3. Однако начиная от середины S3 и далее у S4 и S5 фиксируется отсутствие сращения остистых отростков и формирования среднего крестцового гребешка.

Таким образом, мы можем предполагать, что этот человек имел аномалию развития spina bifida oculta как минимум на всем протяжении крестца. Возможно, она сопровождалась нерезкими болями в пояснично-крестцовой области. Зачастую такая форма патологии настолько умеренно выражена, что не вызывает каких-либо беспокойств. Современные больные узнают об этом пороке развития лишь после рентгенографии.

На костях пояса верхних и нижних конечностей и в проксимальных отделах плечевых костей выявлены признаки усиленных физических нагрузок, выраженные в виде энтесопатий – пограничных с патологией гипертрофированных реакций костной ткани в местах прикрепления мышц и соединительной ткани. На костях таза фиксируются следы значительных функциональных нагрузок на связки лонного сочленения. На местах прикрепления верхней ( ligamentum pubicum superius ) и дугообразной ( ligamentum arcuatum pubis) связок лобка сформировались энтесопатии; на суставных поверхностях лобковых костей ( simphysis pubica ), особенно на левой, выражены участки лизиса костной ткани в виде округлых отверстий диаметром 1–3 мм (рис. 3). Причиной их возникновения может быть лобковый симфизит, являющийся частью многокомпонентного ARS-синдрома ( adductor, rectus, symphis ) – патологического состояния сухожильно-мышечного комплекса вследствие длительных однотипных нагрузок, связанных с асимметричным сокращением приводящих мышц бедер ( m. adductor longus et (or) brevis, m. gracilis ) и дистальной части прямой мышцы живота ( m. rectus abdominis ). В современных популяциях ARS-синдром встречается у профессиональных спортсменов, как правило, у мужчин, в основном у футболистов, регбистов и хоккеистов, среди физических нагрузок ко-

Рис. 2. Крестец мужчины со следами несращения позвонков и признаками spina bifida oculta.

Рис. 3. Лобковые кости мужчины с энтесопатиями на местах прикрепления связок лонного сочленения и признаками лобкового симфизита.

торых имеются беговые ускорения, резкие выпады бедра в сторону и удары ногой по мячу. К травматизации может приводить также передвижение по резкопересеченной местности, требующее наклона тела вперед при фиксации голени в прямом или согнутом положении.

Патологической особенностью крестца мужчины из Ак-Алахи-3 является отсутствие (полное либо частичное) сращения его остистых отростков и формирования полноценного среднего крестцового гребешка, к которому крепится часть сухожильных пучков мышцы, выпрямляющей позвоночник (т. erector spinae). Эта самая сильная мышца спины, простирающаяся по всему протяжению позвоночника – от крестца до основания черепа, разгибает позвоночный столб и удерживает туловище в вертикальном положении. Можно предположить, что достижение прямой осанки давалось данному индивиду с большим трудом, и ходьба вызывала некомпенсируемые перегрузки на мышцы, у которых одно из креплений связано с лобковой костью.

У мужчины, погребенного в кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, была функционально перегружена мускулатура пояса верхних конечностей. Об этом свидетельствуют энтесопатии на ключицах в области

10 cм

Рис. 4. Ключицы мужчины с энтесопатиями в области прикрепления дельтовидной мышцы.

Рис. 5. Правая плечевая кость мужчины с энтесопатией в области прикрепления сухожилия длинной головки двуглавой мышцы.

прикрепления дельтовидной мышцы ( m. deltoideus ) (рис. 4) и плечевых костях в области прикрепления сухожилий длинной головки двуглавой мышцы плеча ( caput longum m. biceps brachii ) (рис. 5). Ключичная часть дельтовидной мышцы поднимает плечо кверху и тянет его кнутри. Двуглавая мышца плеча сгибает предплечье и супинирует его (поворачивает кнаружи). Возможно, что сильные движения рук в таких позициях помогали мужчине со слабой спиной и болями в паху и бедрах при его передвижениях.

Культурная принадлежность и социальный статус погребенных

Рассматриваемое парное погребение может быть отнесено к пазырыкской культуре. При этом использование термина «кара-кобинцы» не возбраняется, т.к. он в сложившейся ситуации отражает только то, что данное захоронение совершено с применением элементов каменной конструкции. В последнее время возобладала наиболее доказанная точка зрения, согласно которой т.н. кара-кобинцев надо рассматривать в рамках пазырыкской культуры, поскольку их традиции отличает лишь наличие погребений в каменных ящиках (подробный анализ ситуации см.: [Тишкин, 2007, с. 139–148]). В данном случае была исследована одна из разновидностей таких погребений, когда в погребальном сооружении перекрытие из каменных плит сочетается со стенками из плах, в то время как хозяйственный отсек полностью состоит из плит. Сопроводительный инвентарь, восточная ориентация погребенных людей и коней соответствуют традициям пазырыкской культуры.

На основании анализа костных остатков мужчины из рассматриваемого погребения могильника Ак-Алаха-3 был сделан вывод о том, что он выделяется из группы кара-кобинского населения и, по имеющимся на сегодняшний день данным, обнаруживает наибольшее сходство с людьми, похороненными на некрополях Исфаринского оазиса Ферганской долины и на могильнике Тузгыр в Приаралье (гунно-сарматское время), а значит, относится к одному из важных компонентов антропологического состава носителей пазырыкской культуры. Тогда как, судя по одонтологическому анализу, физический тип погребенного вместе с ним подростка такой же, как у большинства индивидов, похороненных по кара-кобинскому обряду. Этот физический тип также не чужд пазырыкцам. Новые сведения убедительно свидетельствуют в пользу того, что люди, погребенные по тому и другому обряду, существовали в рамках одной культуры – пазырыкской, которая была полиэтничной [Чикишева, 2003].

Известны три пазырыкских кургана, в которых обнаружены погребения в каменных ящиках. Интерес- но, что на могильнике Боротал-3 (курганы 2, 4) эти погребения были сооружены в верхней части предварительно разграбленных могильных ям с захоронениями пазырыкцев [Суразаков, 1988, с. 127]. В нашем случае вышло все наоборот – пазырыкское погребение оказалось целым, а кара-кобинское пострадало от более позднего грабежа. Этот факт является одним из доказательств того, что данные захоронения были одновременны и связаны между собой. Вероятно, погребенные кара-кобинцы сопровождали женщину, похороненную в лиственничном склепе. Таким образом, подтверждается зависимое положение части па-зырыкского населения, хоронившей своих умерших в каменных ящиках, от тех, кто хоронил в деревянных погребальных камерах.

Благодаря палеоантропологическим исследованиям мы узнали, что особенности физического развития, патологии мужчины, погребенного в кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, не позволяли ему прямо держать спину при ходьбе. Но на коне с мягким седлом, без стремян, всадник удерживался ногами, а именно на костях пояса верхних и нижних конечностей и в проксимальных отделах плечевых костей выявлены признаки усиленных физических нагрузок. Сильно развитые руки компенсировали слабость позвоночника, позволяя мужчине оставаться всадником, несмотря на его ограниченные возможности. О том, что он проводил жизнь верхом на коне (а иначе он не мог существовать в обществе скотоводов горных долин Алтая), свидетельствуют и отмеченные признаки ARS-синдрома. К такой травматизации костей таза могут приводить движения, требующие наклона тела вперед при фиксации голени в прямом или согнутом положении, – это и есть поза нашего всадника. На коне он передвигался, скорее всего, припав к шее лошади, удерживаясь руками и ногами. Конечно, при его заболевании этот человек не мог быть воином.

Результатами палеоантропологических исследований убедительно доказано, что жизнь мужчины была насильственно прервана. Сказать точно, что же произошло, мы не можем. Один из возможных сценариев – ритуальное убийство, жертвоприношение. Отсутствие достаточного материала для изучения не позволяет определить причины смерти подростка, захороненного вместе с мужчиной.

Погребение 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 ставит перед нами новые вопросы: о возможных ритуальных убийствах у пазырыкцев и о том, как патологии индивида отражались на его социальном статусе и образе жизни. С одной стороны, мужчина был убит, с большой вероятностью специально для завершения необычного погребального обряда, с другой – похоронен с явными почестями. Его и подростка не бросили на перекрытие погребального склепа или в грунт при засыпке могильной ямы, а именно по- хоронили с соблюдением обряда, в специально сооруженной небольшой камере, с сопроводительным погребением трех взнузданных верховых коней, с приношениями богам. Что бы это все значило? Ведь в пазырыкской культуре известны и другие примеры: на могильниках Уландрык-1 (кург. 9) и -2 (кург. 6), Юстыд-12 ( кург. 17) в заполнении могильных ям были обнаружены костяки мужчин с западной ориентировкой и отсутствием сопроводительного инвентаря [Кубарев, 1987, с. 2; 1991, с. 39]. Опираясь на этот материал, В.Д. Кубарев выделил особую категорию людей в пазырыкском обществе – рабов, которыми становились пленники [1991, с. 39]. Вряд ли скотоводческое общество нуждалось в рабах. Скорее, такие безынвентарные погребения иноплеменников в заполнении могильных ям пазырыкцев могут являться свидетельствами каких-то вооруженных стычек в борьбе за скот.

Для определения статуса мужчины и подростка, погребенных на перекрытии пазырыкского склепа, надо вернуться к личности похороненной в нем женщины, которую они сопровождали. Одновременность захоронения говорит о каких-то отношениях между этими людьми. Родственные связи, кажется, исключаются результатами генетических исследований (см. статью А.С. Пилипенко, Н.В. Полосьмак, Р.О. Трапезова в следующем номере журнала). Поэтому на первый план выступают отношения доминирования и подчинения.

В долине р. Ак-Алахи располагались многочисленные пазырыкские могильники. Как правило, это цепочки курганов семейно-родовых кладбищ. Но кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 был одиночным. Вблизи него находился только один, исследованный нами в 1994 г., тюркский курган. Возможно, обособленность погребального сооружения обусловлена тем, что женщина была важна для всех пазырыкских семей и родов, обитавших на плато Укок. Одинокий курган – это еще и свидетельство безбрачия, свойственного шаманкам и служительницам культа. Исключительность данного погребения указывает на особые функции женщины. И то, что в иной мир ее сопровождали, – еще одно доказательство ее необычности и заслуг перед обществом, а также тех надежд, которые на нее возлагали в ее посмертном существовании.

Возможно, патология, не позволившая мужчине быть полноценным воином, и стала причиной того, что он вошел в социальную прослойку, которую мы выделяем внутри пазырыкского общества, используя термин «кара-кобинцы», т.е. этот человек был зависим не по рождению, а в силу врожденного недуга. Вероятно, именно данное обстоятельство сделало его «сопровождающим» женщину, служительницу духов, и в жизни, и в смерти, и в ином мире. Он помогал ей, и это могло быть его главной функцией.

Заключение

Детальное палеоантропологическое изучение останков молодого мужчины и подростка из погр. 1 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 в контексте пазырыкской культуры в целом и конкретной ситуации его погребения позволило получить результаты, имеющие отношение к особенностям устройства пазырыкского общества. Прежде всего, они подтверждают его полиэтничность. Кара-кобинское население в антропологическом и генетическом отношении является частью пазырыкской культуры. На положение, занимаемое человеком в исследуемом обществе, существенно влияло его физическое состояние. Болезни и врожденные патологии в одних ситуациях (как в рассматриваемом случае) могли понизить его статус, в других – повысить (см.: [Летя-гин, Савелов, Полосьмак, 2014]). Положение человека в пазырыкском обществе определялось только его личными качествами и физическим состоянием.

Новые данные позволяют поставить вопрос об особенностях социального статуса и образа жизни людей, имевших патологии физического развития, в кочевых скотоводческих обществах.

Список литературы Новые данные о погребальном комплексе кургана 1 могильника Ак-Алаха-3

- Алексеев В.П., Гохман И.И. Антропология азиатской части СССР. - М.: Наука, 1984. - 208 с.

- Гинзбург В.В., Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. - М.: Наука, 1972. - 372 с.

- Кубарев В. Д. Курганы Уландрыка. - Новосибирск: Наука, 1987. - 302 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. - Новосибирск: Наука, 1991. - 270 с.

- Летягин А.Ю., Савелов А. А., Полосьмак Н.В. Высокопольная магнитно-резонансная томография антропоархеологического объекта из кургана 1 могильника Ак-Алаха-3 (Укок): результаты и интерпретация // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 4. - С. 94-102.