Новые данные о погребальных традициях предков тарских татар (по материалам раскопок могильника Сеитово IV 2019 года)

Автор: Тихомиров К.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты аварийно-спасательных работ, проведенных в 2019 г. на грунтовом могильнике Сеитово IV на окраине д. Сеитово Тарского р-на Омской обл. на правобережье р. Иртыш в южнотаежной зоне Западной Сибири. Данные исследования были проведены с целью спасения от разрушения указанного памятника и изучения культуры предков тарских татар на ранних этапах ее формирования. Целью статьи стало введение в научный оборот новых данных о погребальном обряде указанного населения XIV-XVI вв. В ходе раскопок было изучено семь могил (одна из них была парная). Они содержали плохо сохранившиеся останки погребенных по обряду трупоположения, вытянуто на спине, головой на запад с небольшим отклонением к северу, сопровождавшиеся инвентарем. В погребениях зафиксированы разнообразные вещи: железный топор местного производства, детали украшений из меди и бронзы, стеклянный бисер, глазчатые стеклянные и костяные бусы, медные полые подвески «крыжовник», бронзовые проволочные серьги в виде вопросительного знака, обломки железных ножей, железные поясные пряжки. Одна из них имела накладку из сбруйной бронзовой бляшки эпохи раннего железного века в виде трех шей и голов грифонов, расположенных по кругу, и одной обломанной. Отмечено, что могилу 7 частично прорезало, не задевая остатков черепной коробки, захоронение передней части туши лошади. Анализ полученных материалов привел к выводу о том, что исследованный участок содержал более ранние - XV-XVII вв. - погребения предков тарских татар, чем обнаруженные до этого.

Западная сибирь, среднее прииртышье, предки тарских татар, археология, спасательные работы, погребальный обряд, xv-xvii вв

Короткий адрес: https://sciup.org/145145078

IDR: 145145078 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.626-630

Текст научной статьи Новые данные о погребальных традициях предков тарских татар (по материалам раскопок могильника Сеитово IV 2019 года)

Одной из самых традиционных сфер культуры являются представления о потустороннем мире и связанные с этим ритуалы. Именно они наиболее достоверно отражают этнокультурную идентичность и показывают новации в культуре, поэтому они необходимы при исследовании этнокультурной истории региона. Одной из доминирующих групп населения в южнотаежной зоне Среднего Прииртышья в XVII–XVIII вв. являлись сибирские татары, из которых наиболее полно исследована группа тарских татар. Немало сделано для изучения их погребального обряда. Однако ранние этапы его формирования были загадкой. Исследователи хорошо представляли себе комплекс ритуалов, связанных с захоронениями умерших у населения Среднего Прииртышья в развитом Средневековье (XII – начало XIV в.) и во второй половине XVII – XVIII в. То, что происходило с ним в этом промежутке, было неизвестно. Оставались сокрытыми этнокультурные процессы, протекавшие в это время и приведшие к формированию предков тарских татар. Обнаружение таких данных и введение их в научный оборот является важнейшей задачей, позволяющей пролить свет на этническую историю Западной Сибири.

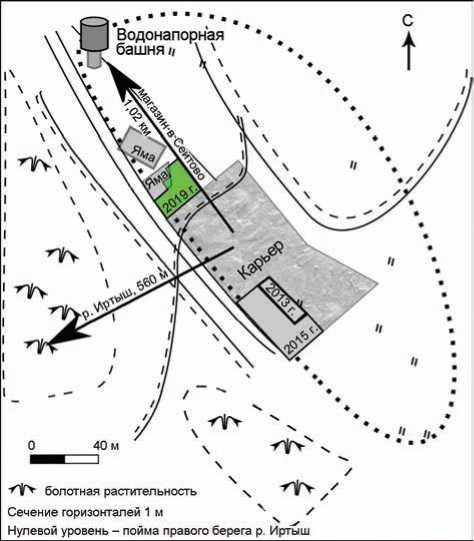

Летом 2019 г. были проведены аварийно-спасательные раскопки на грунтовом могильнике Сеи-тово IV, расположенном на южной окраине д. Се-итово Тарского р-на Омской обл., разрушаемого современным карьером. Они стали продолжением работ, начатых в 2013, 2015 гг., когда были проведены исследования на участке в юго-западной части карьера (рис. 1) и обнаружены четыре могилы [Тихомиров, 2019]. В 2019 г. был раскопан участок, граничащий с северной частью карьера и бровкой террасы р. Иртыш с запада. На площади в 66 м2 были исследованы семь могил, одна из которых была двойная.

Сохранность костей во всех погребениях очень плохая, вследствие чего возраст и пол умерших определить практически невозможно. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что все тела при захоронении помещались головой на запад с небольшим отклонением к северу. Все они были погребены по обряду трупоположения, вытянуто на спине. Исключением было погребение на правом боку в могиле 6. Могилы 5–8 имели ровики, окружающие их, а 9а, 9б и 10 находились на площад- ке, отграниченной одним общим ровиком с востока (большая часть комплекса разрушена карьером и ямой). Инвентарь в могилах 7 и 5 лежал выше скелета, а в 6, 9а, 9б и 10 – на костях. Все обнаруженные погребения концентрировались плотной группой в западной части раскопа (у бровки террасы).

Погребение 5. Здесь зафиксированы зубы, остатки черепной коробки, двух бедренных, правой плечевой костей и несколько ребер, которые лежали в анатомическом порядке. Инвентарь составили: миниатюрный проушный плоскообушный топор (рис. 2), кольчатые удила, о статки железного ножа и металлический плоский ромбический наконечник стрелы. Вещи находились в районе пояса погребенного выше костей на 18–19 см. Судя по инвентарю, можно предположить, что это мужское захоронение.

Погребение 6 . Его западная часть была разрушена современной ямой. Сохранился тлен от черепа, зубы, бедренная и остатки больших берцовых и фрагменты плечевых костей. В яме находились: кусок бересты с остатками украшения из медной пластинки, детали украшения на бересте, стеклянный (пасто-

Рис. 1. План могильника Сеитово IV с указанием раскопов.

Рис. 2. Железный топор из погр. 5.

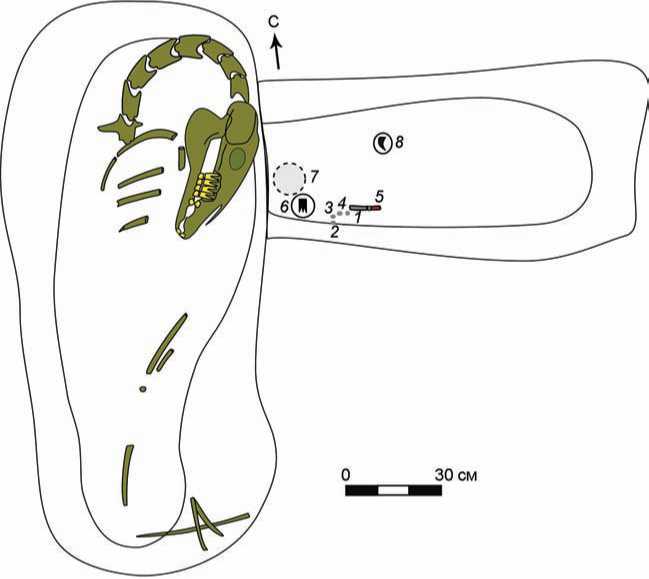

Рис. 3. План мог. 7 и захоронения передней части туши лошади. Инвентарь мог. 7: бусы ( 1–4) ; обломок железного ножа ( 5 ); скопление зубов ( 6) ; остатки черепной коробки ( 7) ; скопление когтей животного ( 8) .

вый) цилиндрический бисер (рубка) зеленого, серого цветов и круглый – синего цвета, бусы, два железных кольца, небольшое круглое стекло, наполовину обломанное, и еще одно меньшего размера – круглое зеленого цвета, две бронзовые проволочные серьги в форме вопросительного знака.

Погребение 7 . От скелета сохранилась лишь труха от черепа и несколько зубов. Основываясь на их положении можно утверждать, что скелет располагался черепом на запад-северо-запад. Выше остатков костей на 20 см был обнаружен крупный рифленый глухой стеклянный бисер темно-серого цвета и обломок железного черешкового ножа с медной обоймочкой на рукояти, крепившейся к нему медной клепкой. Это скопление предметов обнаружено над местом, где должна была находиться правая плечевая кость (не сохранилась) (рис. 3). В области левых локтевой и лучевой костей было зафиксировано скопление когтей животного.

Особый интерес вызывает факт обнаружения захоронения черепа лошади с шейными позвонками и первыми ребрами в анатомическом порядке. Оно было расположено перпендикулярно могиле 7 и разрезало ее в области головы погребенного (не затронув костей черепа, но разрезав могильную яму) так, что морда лошади лежала вплотную к голове человека (рис. 3). Судя по расположению костей, во вре- мя погребения связки еще не распались и шея лошади при помещении в яму была сильно изогнута. Следов рубки костей не зафиксировано. Это дает возможность сделать вывод об отчленении головы с шеей и несколькими ребрами от остального тела по суставу и захоронении целой частью. Следует отметить, что заполнение ямы было однородным и отличалось от грунта в могиле, что свидетельствует о разновременности ямы с передней частью туши лошади и могилы. Тем не менее можно предположить, что захоронение передней части тела животного было совершено целенаправленно и, возможно, преследовало какие-то ритуальные цели.

Погребение 8 содержало отдельные кости черепа и зубы в виде трухи. Инвентаря в могиле не обнаружено. Судя по размерам ко стей и могильной ямы, это было погребение ребенка.

Погребение 9 было двойное. Могила 9а содержала останки взрослой женщины. В ней было зафиксировано большое количество инвентаря, который практически весь находился с правой стороны от скелета в районе тазовых ко стей (не сохранились) и, возможно, являл собой остатки пояса с пряжкой в виде бронзовой бляшки-накладки, которая находилась на металлическом кольце. Рамка пряжки была выполнена из стального прутка прямоугольного в сечении, который согнули в коль- цо, а концы расплющили, наложив их друг на друга. Поверх нее находилась бронзовая бляшка с тремя изображениями голов и шей грифонов (рис. 4), одна была обломлена еще в древности. Зде сь же находились полые рифленые бронзовые подвески – «крыжовники» с насечками на гранях, костяные и глухие стеклянные глазчатые цилиндрические и однородные голубые бусы, обломок железного ножа и фрагмент железного изделия, возможно, обломок черешка от ножа или стрелы.

Погребение 9б находилось слева от захоронения 9а в одной яме, но было выше него на 10 см. Оно содержало отдельные ко сти очень плохой сохранности. Судя по их размерам, захоронен ребенок. Инвентарь был представлен остатками двух бронзовых украшений и костяных бус. Они находились слева от скелета.

Погребение 10 содержало захоронение по обряду трупоположения, вытянуто на спине. Здесь находился раздавленный череп, ключицы, плечевые, локтевая и часть лучевой костей правой руки, ребро, часть позвоночника, остатки бедренных и большеберцовых костей. Положение последних позволяет предположить, что при погребении ноги были согнуты в коленях и поставлены вертикально, а потом упали влево. Инвентарь представлен остатками украшений в виде костяных бус и темно-серых бус с рельефными белыми глазками из стеклянной пасты, а также двух колец из черного металла, лежащих на ключицах. В них в основном и были сосредоточены бусы.

Анализ полученных материалов позволяет сделать вывод о датировке погребений на раскопанном участке могильника и культурной принадлежности захороненных. Обнаруженный топор наиболее близок по форме и размерам бойку из кургана 11 могильника Крючное-6. В.И. Молодин относит его к типу I по классификации, выполненной на основе коллекции топоров из могильника Кыштов-ка II [Позднесредневековые комплексы..., 2012, с. 67]. Он считает их местным производством и говорит об их более раннем бытовании по сравнению с о стальными материалами могильника. А.И. Соловьев, соглашаясь с датировкой таких предметов, писал, что на территории Западной Сибири эти изделия суще ствуют до XVI–XVIII вв. [1987, с. 96].

Кольчатые железные удила имеют широкую хронологию бытования. Они часто встречаются в могильниках XVII–XVIII вв. Ближайшие аналогии обнаружены на могильниках Окунево VII [Матющенко, Полеводов, 1994, рис. 74, 22 ; 78, 20 ], Кыштовка II [Молодин, 1979, с. 176, табл. XLIV– 2,3,4 ] и др.

Рис. 4. Бронзовая сбруйная бляха из погр. 9а.

Бронзовая сбруйная бляха в виде трех голов грифонов с шеями, расположенными по кругу (одна обломана в древности), является декоративной деталью узды (рис. 4). Подобные ей были довольно распространены в эпоху раннего железного века в степной зоне Евразии [Королькова, 2006, с. 191, табл. 22– 1-4; Степная полоса…, 1992, с. 355, табл. 5– 14 , с. 444, табл. 94– 21 ]. Вероятно, она была найдена в одном из комплексов этого времени и приспособлена в качестве накладки на пряжку пояса.

Медные полые подвески – «крыжовник» в форме эллипса с ребристой поверхностью, орнаментированные столбиками насечек по граням, довольно широко распространены на территории Западной Сибири и датируются от XIII до XVII в. [Семенова, 2001, с. 69].

Как отмечено выше, в погребениях 9а, 9б и 10 были найдены черные пастовые бусы с глазками в виде трех белых колец. В.И. Семенова отмечает, что подобные изделия появляются в Прикамье в XIII в. [Там же, с. 90]. Кроме того, в могиле 7 были найдены мелкие рифленые бусы, изготовленные из глухого стекла темно-серого цвета.

Обнаруженные в погр. 6 остатки украшения с деталями из меди и стеклянным серым, зеленым (рубка), синим (круглым) бисером из пасто-вого стекла появляются, по мнению В.И. Семеновой, в Западной Сибири в конце XVI – начале XVII в. Она их признает предметом русского импорта [Там же, с. 94].

Погребения с частью туши лошади (чаще всего – фрагменты челюсти и лишь единичные с черепом) встречались в раннем и развитом Средневековье на территории Среднего Прииртышья [Коников, 2007]. Позднее такие захоронения в этом регионе в материалах грунтовых могильников XVII–XVIII вв. не встречаются, это пока единственный в данном регионе объект для указанного времени. Однако на сопредельной терри- тории, в Новосибирской обл., такие погребения известны. Они характерны для ранних этапов (са-довкинский и усть-изесский) кыштовской культуры, ареал которой находится восточнее, в среднем течении р. Тара (правый приток р. Иртыш). Наибольшие же аналогии имеются среди материалов тарского (XV–XVI вв.) и отчасти кыштовско-го (XVII–XVIII вв.) этапов [Молодин, Соловьев, 2012, с. 200].

Таким образом, в результате спасательных работ в 2019 г. исследован участок могильника, которому грозило уничтожение. Получены новые материалы, характеризующие ранний этап погребального обряда предков тарских татар. Проведенный анализ позволяет датировать погребения на могильнике периодом XV – начала XVII в. и утверждать, что эта часть памятника содержит погребения более ранние, чем исследованные в 2013, 2015 гг.

Исследование выполнено в рамках проекта № 03292019-0005 «Население южнотаежной и лесостепной зон Западной Сибири и Северного Казахстана: историкокультурные реконструкции и современность».

Список литературы Новые данные о погребальных традициях предков тарских татар (по материалам раскопок могильника Сеитово IV 2019 года)

- Коников Б. А. Омское Прииртышье в раннем и развитом Средневековье. - Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та; Наука, 2007. - 466 с

- Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических памятников на Татарском увале у деревни Окунево. - Новосибирск: Наука, 1994. - 223 с

- Молодин В.И. Кыштовский могильник. - Новосибирск: Наука, 1979. - 184 с

- Молодин В.И., Соловьев А.И. Кыштовская культура: вариативность погребальной практики и обрядов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2012. - Т. 11. - Вып. 3: Археология и этнография. С. 197-210

- Позднесредневековые комплексы на озере Крючное (Средняя Тара) / В.И. Молодин, А.В. Новиков, Д.В. Поздняков, А.И. Соловьев. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2012. - 162 с

- Семенова В.И. Средневековые могильники Юганского Приобья. - Новосибирск: Наука, 2001. - 296 с

- Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. - Новосибирск: Наука, 1987. - 193 с

- Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. - М.: Наука, 1992. - 495 с

- Тихомиров К.Н. Сеитово IV - новый могильник предков тарских татар XVII-XVIII вв. в Среднем Прииртышье // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2019. - № 2 (45). - С. 59-68