Новые данные о ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры

Автор: Шуньков М.В., Козликин М.Б., Михиенко В.А., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Чеха А.Н., Деревянко А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа каменных индустрий, обнаруженных в ходе исследования плейстоценовых отложений в Денисовой пещере в 2020 г. Раскопки проводились в центральной части южной галереи, где были изучены наиболее древние кулътуросодержащие слои - 18 и 17. На основе корреляции основных литологических и стратиграфических характеристик установлено, что в южной галерее эта часть разреза соотносится со слоями 21 и 20 в центральном зале и 15 и 14 в восточной галерее пещеры, которые накапливались в благоприятной природно-климатической обстановке морской изотопной стадии 7. Комплекс ранней стадии среднего палеолита из слоев 18 и 17 насчитывает 8 679 каменных артефактов. Для первичного расщепления в этих индустриях характерны в основном радиальные нуклеусы. Имеются также параллельные ядрища с объемным фронтом скалывания и с негативами удлиненных снятий. Основу индустрии сколов составляют укороченные и короткие отщепы, присутствуют пластины и снятия комбева. Орудия оформлялись с помощью ретуши на крупных массивных отщепах. Другими характерными приемами вторичной обработки являлись оббивка и тронкирование. Большую часть орудийного набора составляют различные типы скребел, в т.ч. обработанных ретушью кина, зубчатых, выемчатых и шиповидных орудий. Изделиями-маркерами этого комплекса являются многочисленные вентрально-утонченные и базалъно-тронкированные сколы. В настоящее время эти индустрии по своим культурно-хронологическим характеристикам не имеют аналогов не только в палеолите Алтая, но и во всей Северной и Центральной Азии. Ближайшее сходство с ними прослеживается на Ближнем Востоке в ашело-ябрудских комплексах раннего среднего палеолита возрастом 350-250 тыс. лет.

Денисова пещера, плейстоцен, ранняя стадия среднего палеолита, ашело-ябрудъен, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145122

IDR: 145145122 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.330-336

Текст научной статьи Новые данные о ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры

Археологические раскопки в Денисовой пещере в 2020 г. были продолжены в центральной части южной галереи. В пределах раскопа 2019 г. на площади квадратов Д–Е/2–7 исследованы осадки нижней части плейстоценовой толщи, представленной литологическими слоями 17–19. Слой 19 на этом участке не содержал археологических материалов. По своим основным литолого-стратиграфическим характеристикам он наиболее близок отложениям верхней части слоя 17 в восточной галерее пещеры, которые накапливалась в период МИС 9 и 8.

Вышележащие слои 18 и 17 формировались, скорее всего, после седиментационного перерыва. Их стратиграфическое положение в разрезе, а также основные литологические характеристики соответствуют слоям 21 и 20 в центральном зале и слоям 15 и 14 в восточной галерее пещеры. Смоделированный с помощью Байесовского метода возраст начала и завершения осадконакопления этих отложений в центральном зале и восточной галерее составил соответственно 250 ± 44–170 ± 19 и 203 ± 14–187 ± ± 14 тыс. л.н., что соответствует периоду МИС 7 [Jacobs et al., 2019]. Накопление осадка в это время происходило в условиях климата более теплого, чем современный; тогда в окрестностях пещеры господствовали смешанные леса с участием широколиственных пород.

Коллекция каменных артефактов из слоя 18 насчитывает 1 383 экз. Инструментарий представлен двумя фрагментированными сильно сработанными отбойниками из крупных галек песчаника. В качестве отбойника использовался также крупный ну-клевидный обломок. Ретушер представляет собой гальку меньшего размера с участками легкой забитости на торцах.

Нуклеусы – 3 экз., радиальные монофронталь-ные округлой в плане формы. Заготовкой одного ядрища служила крупная галька, остальные изделия выполнены, скорее всего, из крупных массивных в поперечном сечении сколов. Во всех случаях расщепление осуществлялось от неподготовленного ребра. Нуклевидные обломки представлены двумя обколотыми гальками.

Сколы (53 %) включают в основном отщепы – 717 экз., половина из них мелкого размера. Средние и крупные заготовки (351 экз.) укороченные или короткие, зачастую достаточно массивные. Для них

характерна гладкая (55 %), естественная (23 %) или неопределимая (10 %) остаточная ударная площадка без подправки карниза. Огранка дорсала чаще всего неопределимая – 27 %, продольная однонаправленная – 23 % или ортогональная – 14 %. Распространены изделия с гладким (16 %) или естественным (14 %) дорсалом. Около 25 % сколов сохраняют на дорсале участки галечной поверхности. Небольшой серией (8 экз.) представлены краевые отщепы с радиальных нуклеусов. Отмечены сколы комбева – 2 экз. Пластины – 3 экз., имеют гладкую остаточную ударную площадку и продольную огранку.

Значительную часть (47 %) коллекции составляют обломки и осколки – 624 экз., колотые гальки и валуны – 20 экз.

Орудийный набор включает 30 изделий (2,2 % от индустрии, 4,1 % – без учета отходов производства).

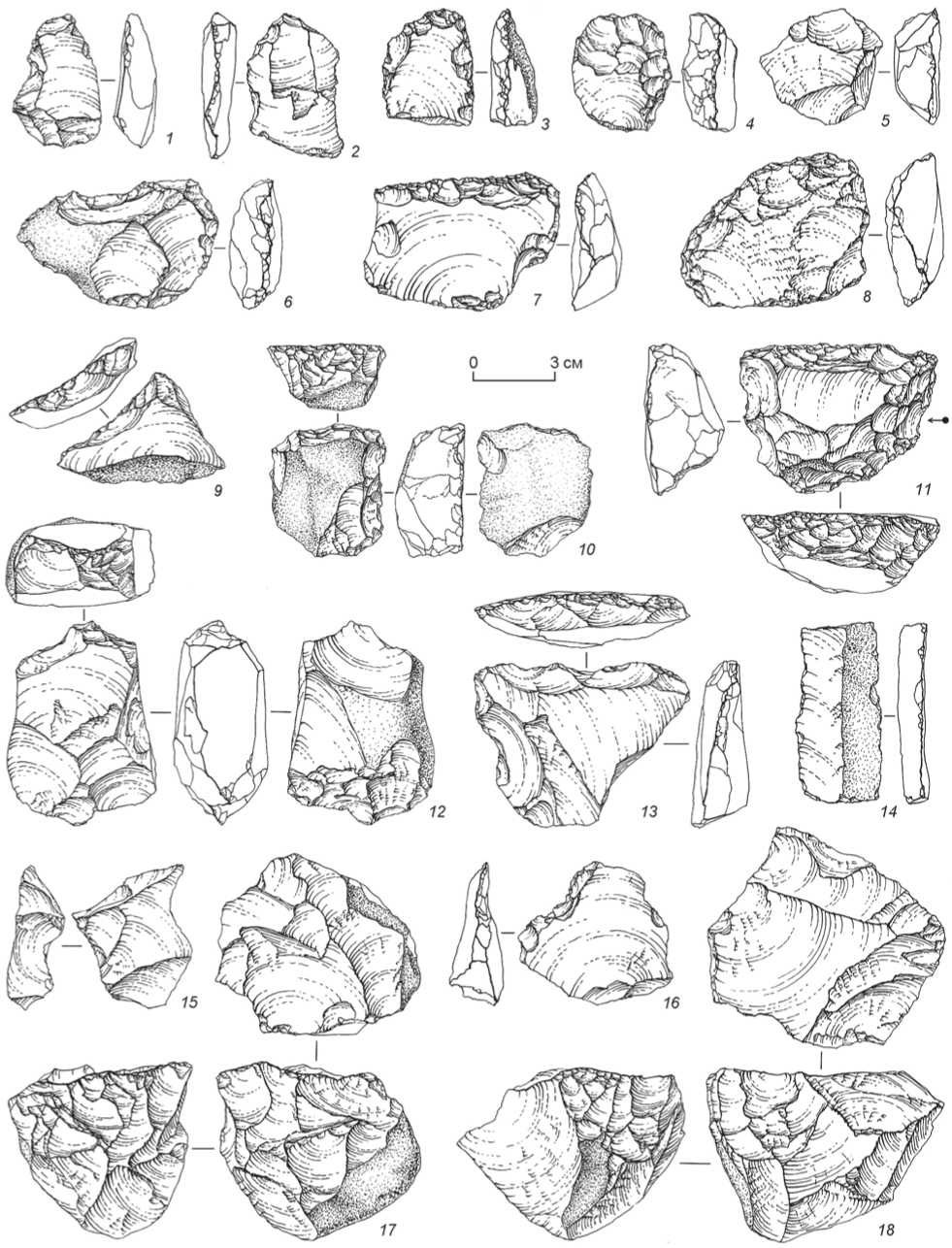

Небольшой серией (5 экз.) представлены скребла – диагональное прямое дорсальное на крупном укороченном отщепе, диагональное выпуклое дорсальное с естественным обушком на крупном удлиненном краевом отщепе, поперечное прямое дорсальное с обушком-сломом на дистальном фрагменте крупного массивного скола, с обработкой по периметру на крупном сколе (рис. 1, 11 ). Последние три изделия обработаны многорядной сильномодифицирующей ретушью типа кина.

Шиповидное орудие оформлено в средней части дистального края крупного поперечно-фрагментированного скола дорсальной краевой крутой силь-номодифицирующей ретушью.

Зубчатые орудия (2 экз.) включают продольное и диагональное изделия с выпуклым лезвием, оформленные на крупных краевых удлиненном и коротком сколах, с естественным обушком и обушком-гранью. Рабочий край подготовлен дорсальной или чередующейся краевой крутой средне- или сильномодифицирующей ретушью.

Выемчатое орудие изготовлено на крупном коротком отщепе. Анкош оформлен на продольном крае скола с вентральной стороны крутой сильно-модифицирующей ретушью (рис. 1, 16 ).

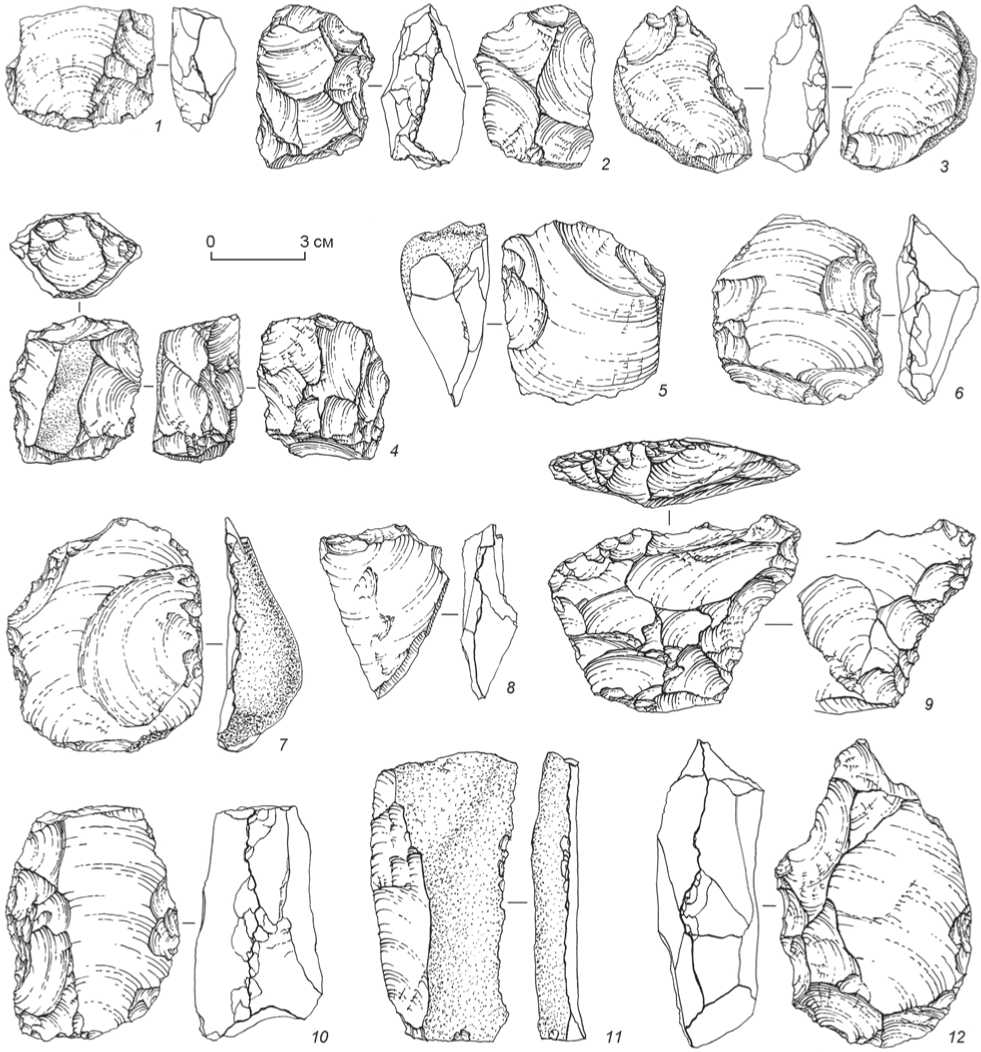

Вентрально-утонченные сколы (9 экз.) представляют собой крупные короткие, реже укороченные отщепы с оббивкой одного (2 экз.) (рис. 2,

Рис. 1. Каменный инвентарь из слоев 18 (2, 5, 11, 16) и 17 (1, 3, 4, 6–10, 12–15, 17, 18) в южной галерее Денисовой пещеры.

1, 3–5 – вентрально-утонченные сколы; 2, 12 – базально-тронкированные сколы; 6, 16 – выемчатые орудия; 7–11 – скребла; 13 – зубчатое орудие; 14 – пластинчатый скол; 15 – краевой скол с радиального нуклеуса; 17, 18 – нуклеусы.

Рис. 2. Каменный инвентарь из слоев 18 ( 12 ) и 17 ( 1–11 ) в южной галерее Денисовой пещеры.

1, 4, 6, 7, 10, 12 – вентрально-утонченные сколы; 2 – нуклеус; 3 – отщеп комбева с ретушью; 5, 8 – базально-тронкированные сколы; 9 – скребло; 11 – пластинчатый скол.

12 ) или двух продольных, одного (4 экз.) или двух (2 экз.) (рис. 1, 5 ) поперечных, продольного и поперечного краев заготовки крупными вентральными снятиями с шириной фасеток от 10 до 50 мм (в среднем 10–25 мм).

Базально-тронкированные сколы (3 экз.) представлены крупными отщепами с усеченной вентральными снятиями остаточной ударной площадкой (рис. 1, 2 ).

Дополняют орудийный набор крупные короткие (3 экз.) и фрагментированные (4 экз.) отщепы с участками эпизодической ретуши, а также два неопределимых фрагмента орудий.

В пределах слоя 17 обнаружено 7 296 каменных артефактов. Отбойники представлены целыми (7 экз.) и фрагментированными (6 экз.) крупными гальками с участками интенсивной забитости на плоскостях или выступающих ребрах.

Типологически выраженные нуклеусы – 15 экз. Параллельное раскалывание характеризуют одноплощадочные монофронтальные ядрища на крупных гальках (3 экз.). На двух изделиях прямая ударная площадка подготовлена крупными сколами, дуга скалывания занимает половину периметра площадки (рис. 1, 17, 18 ). У третьего нуклеуса платформа, оформленная крупными снятиями, скошена к контрфронту. Радиальные ядрища выполнены в моно- (3 экз.) и бифронтальном (8 экз.) (рис. 2, 2 ) вариантах на крупных гальках или массивных сколах. Изделия в большинстве случаев истощенные, округлой или подпрямоугольной формы, с расщеплением по всему периметру от неподготовленного ребра. Ядрище типа комбева оформлено на крупном коротком массивном отщепе, у которого объем ударного бугорка удален серией вентральных снятий. Кроме того, обнаружено 46 нуклевидных обломков.

Среди сколов (53 %) представлены в основном отщепы – 3 791 экз., из которых 2 204 экз. размером меньше 3 см. Средние и крупные от-щепы укороченные (46 %) или короткие (41 %), реже – удлиненные (13 %). Преобладают экземпляры с гладкой (58 %) или естественной (21 %) остаточной ударной площадкой без подправки карниза. Площадка в большинстве случаев сильно скошена к вентральной стороне. Отщепы с неопределимой огранкой дорсала составляют 26 %, с продольной однонаправленной – 23 %, с ортогональной – 15 %, с продольной бинаправ-ленной – 7 %. Доля сколов с гладким или естественным дорсалом составляет соответственно 15 и 14 %. Остатки галечной поверхности отмечены на 30 % отщепов.

Технологически определимые сколы, связанные с радиальным расщеплением (20 экз.), представлены краевыми реберчатыми или полуре-берчатыми (рис. 1, 15 ) снятиями. Пластинчатые сколы (22 экз.) – с гладкой площадкой, полукрае-вые (рис. 1, 14 ; 2, 11 ) или с неопределимой или продольной, реже – бинаправленной или ортогональной огранкой. Отщепы комбева – 8 экз. (рис. 2, 3 ).

Отходы производства (46 %) представлены расколотыми гальками и валунами – 108 экз., обломками и осколками – 3 273 экз.

Коллекция изделий с вторичной обработкой включает 208 экз. (2,8 %, без учета отходов производства – 5,2 %).

Скребла – 12 экз. Продольные прямые (2 экз.) с дорсальным или вентральным расположением лезвия, на крупных коротких отщепах. У дорсального скребла ударный бугорок и дистальный край утончен крупными вентральными сколами. Продольное выпуклое вентральное скребло оформле-334

но на массивном сколе многорядной ретушью типа кина. Диагональные скребла (2 экз.) – выпуклое дорсальное (рис. 1, 8 ) и прямое вентральное (рис. 1, 9 ) на крупных укороченных отщепах. Поперечные формы на крупных укороченных отщепах (2 экз.) с прямым или выпуклым лезвием, оформленным дорсальной ретушью (рис. 1, 7 ). Базальная часть одного орудия утончена вентральной подтеской. Угловатые скребла (2 экз.) на крупных коротких сколах, оформленные дорсальной или альтернативной (рис. 2, 9 ) многорядной ретушью. Продольнопоперечные скребла (2 экз.) – дорсальное на фрагменте уплощенной гальки, оформленное отвесной многорядной ретушью (рис. 1, 10 ), и вентральное на коротком отщепе. Для оформления скребел чаще всего использовалась краевая или захватывающая крутая субпараллельная крупнофасеточная сильно-модифицирующая ретушь.

Зубчатые орудия – 8 экз. Имеют одно (2 экз.) или два (2 экз.) продольных прямых, конвергентные, поперечное выпуклое (2 экз.) или продольнопоперечное (рис. 1, 13 ) лезвия. Заготовками служили крупные короткие отщепы или фрагменты крупных сколов. Рабочие края оформлены дорсальной или вентральной краевой крутой средне- или сильномодифицирующей ретушью.

Выемчатые орудия – 8 экз. Выполнены в продольном (4 экз.) и поперечном (2 экз.) (рис. 1, 6 ) вариантах на крупных коротких или фрагментированных сколах. Глубокий анкош оформлен дорсальной, реже вентральной краевой крутой сильно-модифицирующей ретушью.

Вентрально-утонченные сколы – 44 экз. Разделены на продольные одинарные (15 экз.) (рис. 2, 1, 7, 10 ) и двойные (12 экз.) (рис. 2, 4, 6 ), поперечные одинарные (8 экз.) и двойные (4 экз.), продольнопоперечные (4 экз.) (рис. 1, 1 , 4 ) и с обработкой на ¾ периметра (рис. 1, 3 ). Основами для изделий служили преимущественно крупные короткие, часто массивные отщепы. Ширина негативов вентральной оббивки варьирует от 10 до 57 мм, составляя в среднем 15–30 мм. На одном сколе негативы встречных снятий с продольных краев полностью покрывают вентральную поверхность заготовки, поперечные края которой усечены крупными сколами (см. рис. 2, 4 ).

Базально-тронкированные сколы – 44 экз. Крупные короткие или укороченные отщепы с удаленной остаточной ударной площадкой одним (15 экз.) (рис. 2, 5 ) или серией (28 экз.) (рис. 2, 8 ) крупных вентральных снятий. Ширина негативов сколов тронкирования от 7 до 45 мм. У одного изделия проксимальный край оббит крупными двусторонними сколами, а дистальное окончание усечено вентральными снятиями (см. рис. 1, 12 ).

Сколы с локальной слабомодифицирующей ретушью представлены целыми (56 экз.) преимущественно крупными короткими (см. рис. 2, 3 ) или укороченными отщепами, а также фрагментами крупных заготовок (20 экз.). Неопределимых фрагментов орудий в коллекции 18 экз.

Несмотря на количественные различия основных категорий инвентаря, технико-типологические характеристики индустрий из слоев 18 и 17 в целом идентичны, что позволяет рассматривать их как единый комплекс. В этих индустриях для первичного расщепления использовались в основном радиальные нуклеусы. Применялись также параллельные ядрища с объемным фронтом скалывания и с негативами удлиненных снятий, близкие к верхнепалеолитическим формам, и нуклеусы, выполненные в технике комбева. Среди сколов преобладают укороченные и короткие отщепы с сильно скошенной остаточной ударной площадкой, снятые с радиальных нуклеусов, в т.ч. краевые сколы. Несколько пластин и удлиненных сколов относятся к продуктам параллельного скалывания. В коллекции представлены также классические отщепы комбева.

Заготовками орудий служили крупные, часто массивные отщепы, обработанные в основном краевой или захватывающей крутой субпараллельной крупнофасеточной сильномодифицирующей ретушью. Распространенными приемами вторичной обработки являлись вентральная оббивка и трон-кирование.

Основу орудийного набора составляли различные формы скребел, зубчатых, выемчатых и шиповидных орудий. Характерной чертой индустрии являются скребла, оформленные многорядной высокой ретушью типа кина, в т.ч. на галечных основах. Многочисленной серией представлены вентрально-утонченные сколы – крупные, как правило, массивные отщепы с интенсивной обработкой крупными вентральными снятиями одного или двух продольных краев, дистального, дистального и продольного края или на ¾ периметра. Другую характерную группу изделий составляют базально-тронкированные сколы. Два последних типа наиболее представительны в индустриях и являются культурно-идентифицирующими изделиями – маркерами этого комплекса.

В настоящее время индустрии ранней стадии среднего палеолита из нижней части плейстоценовых отложений Денисовой пещеры по своим культурно-хронологическим характеристикам не имеют аналогов в палеолите не только Алтая, но и всей Северной и Центральной Азии. Ближайшее сходство с ними прослеживается на Ближнем Востоке в аше-ло-ябрудских комплексах раннего среднего пале- олита стоянок Табун, Кесем, Безез, Хайоним, Азрак, Мислия, Зоуттиех, Ябруд I, Маслоукх, Джерф Аджла, датируемых в интервале 350–250 тыс. л.н. Характерными изделиями этих комплексов являются вентрально-утонченные и базально-тронки-рованные сколы, скребла типа кина и зубчато-выемчатые формы, при этом в алтайских индустриях отсутствуют бифасы.

Распространенная в среднем палеолите Леванта техника Nahr Ibrahim основана на снятии небольших сколов с крупных отщепов как с предварительно подготовленной на ограниченном участке площадки, так и с неподготовленного края заготовки [Solecki R.L., Solecki R.S., 1970]. Вместе с тем конечная цель этого технического приема остается дискуссионной [Prévost, Zaidner, 2016]. Для т.н. нуклеусов на сколах (core on flakes) в левантийских комплексах характерно много вариантов. Например, в индустриях ашело-ябрудьена из пещеры Табун было выделено 658 нуклеусов на сколах с подготовкой площадки и без, с одним или серией снятий с вентральной или дорсальной стороны [Shimelmitz, 2015]. Эти изделия аналогичны многочисленным вентрально-утонченным и базально-тронкированным сколам из нижнего комплекса Денисовой пещеры. Кроме того, в индустрии раннего среднего палеолита типа Табун D, как и в ранних материалах Денисовой пещеры, представлены одноплощадочные монофронтальные нуклеусы для снятия удлиненных заготовок, в т.ч. остроконечников и пластин. Несмотря на явные черты сходства этих комплексов, вопрос о генезисе алтайского среднего палеолита требует дальнейшей, более развернутой разработки.

Список литературы Новые данные о ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры

- Jacobs Z., Li B., Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O'Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. - 2019. -Vol. 565, N 7741. - P. 594-599.

- Prevost M., Zaidner Y. The Nahr Ibrahim technique and side-scraper re-sharpening at the Unit III of the Middle Paleolithic open-air site of Nesher Ramla (Israel): what is the link? // Proceedings of the European Society for the study of human evolution. - Madrid: PESHE, 2016. - P. 193.

- Shimelmitz R. The recycling of flint throughout the Lower and Middle Paleolithic sequence of Tabun Cave, Israel // Quaternary International. - 2015. - Vol. 361. -P. 34-45.

- Solecki R.L., Solecki R.S. A new secondary flaking technique at the Nahr Ibrahim cave site, Lebanon // Bulletin du Musee de Beyrouth. - 1970. - Vol. XXIII. - P. 137-142.