Новые данные о раннем гончарстве в малышевской неолитической культуре Дальнего Востока

Автор: Медведев В.Е., Цетлин Ю.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования с позиций историко-культурного подхода керамики малышевской культуры, долгое время считавшейся самой ранней на нижнем Амуре. Обломки сосудов подвергнуты технико-технологическому, морфологическому и термическому анализам. Изучены материалы наиболее ранних памятников данной культуры (Малышево-1, Амурский Санаторий и Шереметьево) с целью выделения начальных традиций малышевских гончаров, проведения их сравнительного анализа с традициями гончарства в осиповской и мариинской культурах, а также характеристики процесса сложения этих традиций в рамках самой малышевской культуры. Установлено, что среди сосудов рассматриваемой культуры преобладали изделия с четырехчастной естественной структурой (губа + предплечье + тулово + дно) и диаметром венчика 26-30 см. В качестве исходного пластичного сырья гончары чаще применяли среднеожелезненную и среднепластичную глину. Почти все сосуды изготовлены из глины с естественной примесью мелкого окатанного песка и бурого железняка. Использовались три рецепта формовочных масс на основе глины, дресвы, шамота и специального органического раствора. Сосуды изготовлены лоскутным налепом по кольцевой траектории, преимущественно на форме-основе, реже в форме-емкости; обработка поверхностей производилась заглаживанием кожей. Наиболее распространенным способом термической обработки был низкотемпературный обжиг в восстановительной среде с последующим обвариванием изделий. Определены две основные сферы использования посуды в быту - «холодная» и «горячая». Выделенные гончарные традиции подразделяются на субстратные (наиболее устойчивые) и приспособительные (менее устойчивые) при смешении разных групп населения. В сложении состава носителей малышевской культуры могли принимать участие носители мариинской культуры, но они не были единственными. В малышевской гончарной традиции прослеживается влияние других местных неолитических обитателей, возможно финальноосиповских.

Приамурье, ранний неолит, малышевская культура, керамика, гончарные традиции, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522190

IDR: 14522190 | УДК: 902/903.02

Текст научной статьи Новые данные о раннем гончарстве в малышевской неолитической культуре Дальнего Востока

Малышевская культура была выделена А.П. Окладниковым в 1960-х гг. и квалифицирована как ранний этап неолита нижнего Амура [Окладников, 1972, с. 21–22; Окладников, Деревянко, 1973, с. 109–127]. Первоначально эту культуру исследователи датировали V–IV тыс. до н.э. [Окладников, Деревянко, 1973, с. 113]. Позже на основе данных радиоуглеродного анализа ее функционирование было определено в пределах второй половины VII – рубежа IV–III тыс. до н.э. [Медведев, 2007]. В настоящее время в составе культуры известно несколько локально-хронологических групп памятников, ранней из которых считается группа, расположенная в юго-западной части Нижнего Приамурья.

Керамика этой культуры (ее формы, орнамент и технология изготовления) уже становилась объектом исследования [Деревянко, Медведев, 2002, с. 57–59; Медведев, Филатова, 2014, с. 45–61].

По инициативе В.Е. Медведева в лаборатории «История керамики» Института археологии РАН с позиций историко-культурного подхода [Бобринский, 1978; 1999] было начато изучение керамики данной культуры с целью: 1) выделить ранние культурные традиции малышевских гончаров; 2) провести их сравнительный анализ с традициями гончаров осиповской и мариинской культур; 3) исследовать процесс сложения гончарства самой малышевской культуры. В статье приводятся краткие итоги этой работы.

Исследовались обломки керамики с трех памятников - Малышево-1 (от 33 сосудов), Амурский Санаторий (от пяти сосудов) и Шереметьево (от пяти сосудов). В общей сложности техникотехнологическому, морфологическому и термическому анализам были подвергнуты обломки от 43 разных сосудов (см. рисунок ).

Исследование включало определение: 1) размера сосудов, 2) естественной структуры форм, 3) вида сырья и естественных примесей, 4) состава формовочной массы, 5) приемов конструирования сосудов, 6) приемов механической обработки поверхности, 7) режимов и температуры обжига сосудов и послеобжиговой обработки, 8) орнаментальных традиций, 9) сферы использования сосудов [Цетлин, 2012].

Размер сосудов . В изученных материалах наиболее широко представлены сосуды с диаметром венчика 26–30 см (10 экз.), 21–25 см и >30 см (по 6 экз.).

Естественная структура форм сосудов . Преобладали сосуды с четырехчастной естественной структурой «губа + предплечье + тулово + дно» -18 экз. Реже использовались более простые и более сложные по структуре сосуды.

Исходное пластичное сырье . Гончары наиболее часто применяли среднеожелезненную (34 сосуда) и среднепластичную глину (32 сосуда). Реже использовались глины высокой и слабой ожелезнен-ности и высокой и низкой пластичности. Почти все сосуды (41) изготовлены из глины с естественной примесью мелкого окатанного песка и бурого железняка, но добыча сырья производилась как минимум из пяти разных залежей.

Формовочная масса . Глина использовалась во влажном состоянии. Отмечены три рецепта формовочных масс: глина + дресва + органический раствор (28 сосудов), глина + шамот + органический раствор (10 сосудов) и смешанный рецепт – глина + дресва + шамот + органический раствор (4 сосуда). Концентрация дресвы в основном 1:5–1:6, а шамота 1:5.

Конструирование . Все сосуды изготовлены лоскутным налепом по кольцевой траектории, преимущественно на форме-основе (12 сосудов), реже в форме-емкости (4 сосуда). Нужная форма изделию придавалась путем выбивания колотушкой и выдавливания.

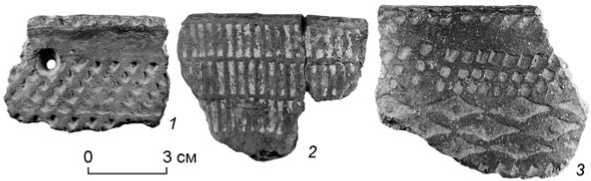

Образцы керамики малышевской культуры.

1, 2 – Малышево; 3 – Шереметьево.

Обработка поверхностей производилась заглаживанием кожей (около 30 сосудов). Иногда на поверхностях сосудов фиксируется слабая бытовая залощенность.

Термическая обработка. Наиболее распространенным был длительный низкотемпературный обжиг в восстановительной среде с последующим обвариванием изделий (26 сосудов). Реже он завершался короткой выдержкой сосудов в окислительной среде при температурах каления.

Орнаментация наносилась на торец венчика (зафиксировано девять мотивов орнамента -ряды вертикальных отпечатков гладкого штампа и гребенчатого штампа с наклоном вправо) и на внешнюю поверхность верхней части сосуда (отмечены 10 мотивов, наиболее массовыми были мотив из рядов гребенчатого штампа с наклоном вправо, из гребенчатых вертикальных оттисков и из нескольких рядов горизонтальных ромбических отпечатков).

Сфера использования сосудов . Выделены две основных сферы использования посуды в быту - «холодная» (26 сосудов) и «горячая» (16 сосудов).

Таким образом, носители малышевской культуры использовали для своих нужд достаточно крупные сосуды с разной по сложности естественной структурой.

Выявленные гончарные традиции разделяются на субстратные (наиболее устойчивые) и приспособительные (менее устойчивые) при смешении разных групп древнего населения [Бобринский, 1978].

Субстратные традиции представлены использованием лоскутного налепа на форме-основе и реже в форме-емкости с последующим выбиванием стенок колотушкой. Среди способов придания сосудам прочности и водонепроницаемости доминантной традицией являлся длительный обжиг в восстановительной среде, иногда с короткой выдержкой в окислительной среде и обвариванием; рецессивная традиция была связана с неполным обжигом в окислительной среде. Отмеченная двойственность субстратных традиций свидетельствуют о сложении малы-шевского населения на основе двух различных культурных групп.

Приспособительные традиции указывают на то, что на изученных поселениях работало несколько гончаров, использовавших среднеоже-лезненную и среднепластичную влажную глину, которую добывали в разных залежах. Анализ формовочных масс керамики позволил выделить две несмешанных традиции (на основе дресвы и шамота) и смешанную традицию (сочетание в одном рецепте и дресвы, и шамота). При этом, 114

во-первых, традиция использования дресвы была доминирующей, а шамота - рецессивной, во-вторых, сам процесс смешения их носителей находился еще в начальной стадии. Орнаментальные традиции также отличаются заметным разнообразием. К доминирующей традиции относится мотив из наклонных вправо гребенчатых отпечатков, а к рецессивной - мотивы из вертикальных гребенчатых, горизонтальных ромбических, вертикальных гладких и ямчатых отпечатков.

Все эти факты свидетельствуют о значительной культурной неоднородности гончарных традиций и малышевского населения в целом. Оно сложилось на основе двух культурных групп населения: одной более массовой (доминантной), другой - менее массовой (рецессивной), которые контактировали и смешивались друг с другом. Ранний этап малышевской культуры как раз отражает начало этих процессов.

Теперь обратимся к вопросу о возможных связях носителей малышевской культуры с носителями осиповской и мариинской культур.

Осиповская культура . Сосуды плоскодонные, четырехчастные (губа + предплечье + тулово + + дно), применялись для приготовления горячей пищи (57 %) и для хранения продуктов (43 %). Использовалось только природное илистое сырье, в которое в 60 % случаев вводился органический раствор. Сосуды конструировались лоскутным налепом на формах-основах (58 %) или в формах-емкостях (42 %). Поверхность подвергалась бороздчатому заглаживанию травой или штампом. Изделия подвергались длительному низкотемпературному обжигу (74 %), который иногда дополнялся короткой выдержкой в окислительной среде (24 %). Только половина сосудов имела гребенчатый или ямчатый орнамент.

Мариинская культура . Сосуды плоскодонные, более разнообразные по естественной структуре: губа + тулово + дно (22 %), губа + предплечье + + тулово + дно (56 %), губа + щека + предплечье + + тулово + дно (20 %); использовались для приготовления горячей пищи (62 %) и для хранения продуктов (38 %). Изготавливались из ожелез-ненной глины в основном высокой пластичности, с добавлением шамота и органического раствора. Свыше 70 % сосудов сконструированы лоскутным налепом на формах-основах. Поверхность заглаживалась гладким твердым орудием и/или мягкой кожей. Сосуды подвергались длительному низкотемпературному обжигу (60 %) иногда с короткой выдержкой в окислительной среде (40 %). Все сосуды покрыты разнообразным, главным образом гребенчатым, орнаментом.

Сравнительный анализ гончарных традиций носителей осиповской, мариинской и малышевской культур позволяет выделить как общие, так и специфические для каждой культуры традиции. В частности, к общим, скорее всего эпохального характера, относятся традиции использования лоскутного налепа. В остальном традиции гончаров мариинской и малышевской культур достаточно близки. Это проявляется в широком использовании аналогичного глинистого сырья, формовочной массы с добавкой шамота и специального органического раствора, в лепке сосудов на формах-основах, заглаживании поверхности сосудов мягкой кожей, использовании сходных режимов термической обработки изделий, развитом декорировании поверхностей сосудов. В то же время в традициях гончаров малышевской культуры намечается большее разнообразие в рецептах формовочной массы, режимах обжига и особенно в декоре сосудов.

Все это позволяет заключить, что в сложении состава носителей малышевской культуры могли принимать участие носители мариинской культуры, но они не были единственными. Отмеченное разнообразие малышевских гончарных традиций указывает на явное присутствие еще одной группы местного неолитического населения, возможно финальноосиповской.

Список литературы Новые данные о раннем гончарстве в малышевской неолитической культуре Дальнего Востока

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 1999. -С. 5-109.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги)//История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. (Новосибирск, 9-11 декабря 2002 г.). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -Т. 2. -С. 53-66.

- Медведев В.Е. О хронологии малышевской культуры: новые радиоуглеродные даты для поселения Гася//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. -Но

- восибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 130-135.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита Нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -168 с.

- Окладников А.П. Отчет о раскопках древнего поселения у с. Вознесенского на Амуре, 1966 г.//Материалы по археологии Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск, 1972. -Ч. 1. -С. 3-35.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. -Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. -440 с.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. -М.: ИА РАН, 2012. -384 с.