Новые данные о роли Маджара в золотоордынской торговле шкурно-кожевенной продукцией: археозоологический аспект

Автор: Яворская Лилия Вячеславовна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Документальные источники по итальянской морской торговле XIII-XIV вв. сообщают об экспорте из Золотой Орды больших объемов животных шкур и выделанных кож. Существенной проблемой стало установление археологическими методами мест забоев скота и обработки животного сырья, поскольку в культурных напластованиях городов и поселений Золотой Орды не сохраняются органические остатки. В работе проведен анализ трех выборок костей животных из археологических раскопок в ремесленном квартале золотоордынского города Маджар 2014-2017 годов. В коллекции 2014 г. на раскопе № Х (10), где проживал мастер-косторез, помимо производственных отходов из плотного рога установлен специальный отбор рогов козлов и баранов для изготовления изделий из их роговых чехлов. В шурфе № 2 2016 г. археозоологическое исследование выявило специфичный анатомический набор остатков рогатого скота: разломанные головы и дистальные части конечностей, который может образоваться исключительно при массовых забоях скота для получения шкур. На раскопе № XIII 2017 г. археозоологическим исследованием удалось зафиксировать не только специфичный анатомический набор, но и следы использования костей мелкого рогатого скота в приспособлениях для обработки кож, что в совокупности с археологическим контекстом позволило установить факт наличия на этом участке специализированной сезонной кожевенной мастерской. Выяснено, что именно в городах производился забой скота для получения шкур, здесь же ремесленники обрабатывали полученные шкуры на специально оборудованных сезонных площадках-мастерских. Таким образом, археозооологическим исследованием установлено, что Маджар, как и другие города, участвовал в производстве животных шкур и кож, которые впоследствии становились важнейшей экспортной продукцией золотоордынского государства.

Золотая орда, город маджар, археозоологический анализ, анатомический набор костных остатков, кожевенное производство, экспорт животной кожи

Короткий адрес: https://sciup.org/149130871

IDR: 149130871 | УДК: 902 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.11

Текст научной статьи Новые данные о роли Маджара в золотоордынской торговле шкурно-кожевенной продукцией: археозоологический аспект

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Яворская Л. В., 2020. Новые данные о роли Маджара в золотоордынской торговле шкурно-кожевенной продукцией: археозоологический аспект // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 1. С. 202–210. DOI:

Большинство городов Золотой Орды располагалось на сухопутных и водных путях, обеспечивая трансконтинентальные торговые маршруты защитой и вливая в товарные потоки ремесленную продукцию собственного производства. Торговые пути в степном Предкавказье сходились в городе Маджар, возникшем на рубеже XIII–XIV веков. Арабский путешественник Ибн Баттута, побывавший здесь в 1330-х гг., указывает на значительные размеры города, разноэтничное население, множество базаров и ремесел [СМИЗО, 1887, с. 287–288]. Недавними археологическими исследованиями были выявлены напластования разных периодов в истории Маджара в течение XIV в., но наибольшая интенсивность накопления находок, означающая взлет городской жизни и ремесленных производств, пришлась на слои, датирующиеся 1330–1350 гг. [Бочаров и др., 2018а, с. 404]. Следы различных ремесленных производств – керамического, металлургического, стеклодельного, косторезного и многих других, продукция которых широко расходилась по торговым путям Евразии, отчетливо фиксируются при раскопках археологами золотоордынских городов. Помимо них хорошо известно о важнейшей и очень доходной статье золотоордынского экспорта – шкурах животных [Еманов, 2018, с. 68–71]. Из серии документов, регулирующих итальянскую морскую торговлю, известно, что в конце XIII – начале XIV в. вывозились в больших объемах выделанные и невыделанные шкуры рогатого скота и лошадей [Бочаров, Масловский, 2015, с. 7]. В 1330–

1350-х гг. ханское правительство проводит ряд протекционистских мер, делая невыгодным для итальянцев вывоз невыделанных шкур [Бочаров, Масловский, 2015, с. 7–8], что должно было способствовать увеличению количества и объемов ремесленных производств, обрабатывающих шкуры животных. Источники умалчивают о местоположении таких мастерских – проводился ли забой, а также обработка шкур и кож в кочевьях или в городах. Поскольку остатки-отходы подобных производств являются остатками органическими, их следы весьма непросто обнаружить в культурных напластованиях золотоордынских памятников с сухим культурным слоем, где органика не сохраняется [Бочаров, Масловский, 2015, с. 7]. Тем не менее при помощи методов археозоологии можно зафиксировать остатки массовых забоев скота, которые имеют весьма специфичный видовой и анатомический набор, а также следы манипуляций с тушами [Яворская, 2019, с. 581]. Цель данного исследования состоит в представлении именно таких остатков с городища Маджа-ры, из раскопок которого за последние шесть лет проанализированы все археозоологичес-кие коллекции и выявлено несколько комплексов костных остатков, которые правильно было бы назвать производственными.

Городище Маджары, являющееся остатками золотоордынского города Маджар, расположено в Буденновском районе Ставропольского края, восточнее г. Буденновска, его площадь составляет около 110 га. Руслом реки Кума город разделен на две неравные части, и большую правобережную часть его на настоящий момент занимают земли сельскохозяйственного назначения, где преимущественно и проводятся археологические исследования [Бочаров и др., 2018а, с. 404].

В 2014 г. в торгово-ремесленной части города экспедицией государственного унитарного предприятия «Наследие» Министерства культуры Ставропольского края заложен раскоп, получивший по общей нумерации раскопов на городище № Х (10). В нескольких горизонтах в хронологических рамках XIV в. были обнаружены остатки жилого дома и предшествовавшей ему крупной полуземлянки, зафиксированной как яма № 1, имевшей, скорее всего, производственное назначение. Это сооружение и синхронные ямы вокруг нее при перепланировке данного участка города были засыпаны культурным слоем со всем его содержимым. Вокруг этого комплекса обнаружены другие ямы небольших размеров, использование которых, как и хронология, по-видимому, было различным. Общий объем остеологической коллекции с данного раскопа составил 4 135 единиц [Яворская, Антипина, 2017, c. 248]. Кости характеризуются хорошей (4 балла) естественной сохранностью, что позволило определить основную массу фрагментов до уровня класса, а млекопитающих – до вида. Судя по следам искусственного воздействия, основную часть коллекции составляют «кухонные» остатки [Яворская, Антипина, 2017, c. 248], однако есть и другие категории археозоологических материалов, которые более верно было бы атрибутировать как «производственные отходы».

Основу этой категории остатков составляют фрагменты костной основы рогов полорогих и плотнорогих парнокопытных со следами раскроя и обработки. Обработанные обломки стержней рогов принадлежат четырем видам: домашним баранам и козлам (Ovis aries и Capra hircus), преимущественно самцам, а также диким парнокопытным – благородному оленю (Cervus elaphus) и арменийс-кому (или закавказскому) муфлону (Ovis gmelini gmelini). От представителя последнего вида происходит один крупный фрагмент черепа – междурожье с целыми костными стержнями рогов [Яворская, Антипина, 2017, рис. 2]. От диких копытных в данной коллек- ции оказались только рога, других частей скелета не было. Среди производственных остатков наиболее многочисленными были раскро-енные-распиленные костные стержни рогов мелкого рогатого скота (96 %, см. табл. 1). Они встречены в трех ямах (№ 1, 2 и 5), но основная масса обнаружена в нижних слоях ямы № 1 (см. табл. 1), здесь же находился и фрагмент черепа муфлона.

Подобные остатки – обрубленные или отпиленные костные стержни рогов полорогих копытных – чаще всего маркируют изъятие и использование в качестве сырья только их роговых чехлов, и потому они считаются ремесленными отходами. Остатки рогов оленя благородного также несут на себе следы ремесленного раскроя, представляя собой сырьевые остатки, а роговые стержни муфлона сохранились полностью лишь потому, что красивые роговые чехлы были, скорее всего, использованы для изготовления питьевых или охотничьих рогов и необходимо было их аккуратное снятие целыми с рогового стержня.

Само распределение «производственных» остатков по культурным напластованиям и объектам показывает, что на раннем этапе функционирования данного участка города (в пределах 1330–1350-х гг.) здесь работал мастер-косторез, который использовал в качестве сырья плотный рог и роговые чехлы мелкого рогатого скота. Совершить отбор большого количества пригодных для изделий рогов козлов и баранов возможно было лишь при массовых забоях скота.

Непосредственные результаты массовых забоев скота обнаружены при археозоо-логическом исследовании обширной коллекции костных остатков, полученной в 2016 г. из шурфа № 2. В 2015–2017 гг. исследования на памятнике проводились археологической экспедицией «Каффа» Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан при участии Краеведческого музея села Прасковея [Бочаров и др. 2018б, с. 31]. По общей нумерации были исследованы раскопы № XI, XII, XIII и два шурфа (№ 1, 2). Трехлетними планомерными работами экспедицией получены новые данные по топографии и стратиграфии Маджара, уточнено назначение отдельных районов города, сохранность ряда объектов монумен-

Таблица 1. Видовой состав и распределение в культурных напластованиях остатков рогов парнокопытных со следами обработки. Городище Маджары. Раскоп № Х (10) 2014 года

Table 1. The species composition and distribution in the cultural strata of the remains of the horns of small cattle with traces of processing. Madzhar settelment. Excavation no. X (10) 2014

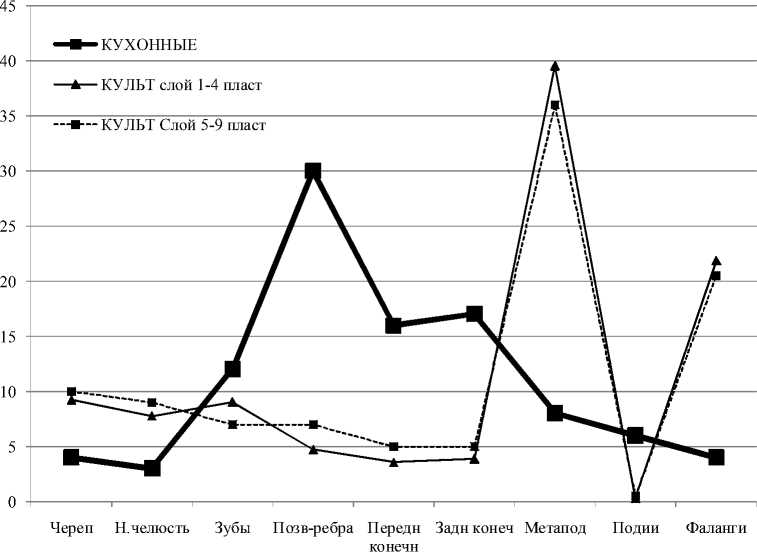

Шурф № 2 заложен на восточном участке в центральной части городища в 860 м восточнее поймы реки Кумы в 190 м северовосточнее от раскопа № XII [Бочаров и др., 2018б, с. 33]. Площадь шурфа была небольшой – 4 кв. м, но на нем зафиксирована очень высокая концентрация костных остатков – 2 246 фрагментов, что почти вдвое больше, чем на раскопе № XII того же 2016 г. площадью 16 кв. м (1 373 фрагмента). Культурные напластования, выявленные в шурфе, датируются в пределах 1330–1360-х годов. Сохранность костных остатков хорошая – 4 балла по пятибалльной шкале. На некоторых костях встречены следы какого-то кристаллического вещества цвета ржавчины, возможно остатки специальной обработки органических отходов. Степень раздробленности костных фрагментов в этой коллекции оказалась невысокой – 18–30 фрагментов в 1 куб. дм. Набор таксонов в археозоологической коллекции из шурфа № 2 обычен для Маджара, но остеологический спектр показал отличия от бытового накопления «кухонных» остатков: очень высокую долю (88 %) в нем составили кости мелкого рогатого скота, а в анатомическом наборе этого вида заметно преобладали кости двух отделов скелета – разломанные остатки голов и самые нижние дистальные отделы конечностей – метаподии и фаланги (см. рис. 1).

Подобный набор обнаружен в скоплениях другого крупного золотоордынского города Азака, расположенного на Нижнем Дону [Яворская, Масловский, 2018, с. 372], и маркирует остатки забоев в «производственных» целях – для снятия шкуры особым способом, когда предварительно отсекаются голова и ноги животного [Яворская, 2019, с. 558].

Из обзора этих двух коллекций понятно, что в золотоордынском городе Маджар в 1330–1360-х гг. проводились массовые забои скота с целью получения шкур. Археозо-ологическое исследование коллекции с раско-

Рис. 1. Распределение костных остатков в анатомическом наборе мелкого рогатого скота. Городище Маджары (шурф № 2, 2016 год)

Fig. 1. The distribution of bone residues in the anatomical set of small cattle. Madzhar settlement (pit no. 2, 2016)

Примечание. Под графом «кухонные» имеется в виду распределение анатомического набора одной туши рогатого скота в категории «кухонные остатки».

па № XIII 2017 г. достроило картину участия ремесленников города в импорте животных шкур и изделий из них.

Раскоп № XIII 2017 г. был заложен на территории бывшего торгово-ремесленного квартала в южной части большого поля в 500 м восточнее поймы реки Кумы. Площадь исследуемого участка составила 48 кв. метров. Верхний стратиграфический распахиваемый горизонт (слой I, пласты 1–3) относится к напластованиям XX – начала XXI в., в котором встречены переотложенные находки золотоордынского времени. Ниже расположен слой II (пласты 4–6) – основной средневековый культурный слой на данном участке, который датируется 1310–1340 годами. К этому слою относятся выявленные на раскопе сооружения 1 и 2. Сооружение 1 представляло собой вымостку из фрагментированных и бракованных обожженных кирпичей местного маджарского производства. Вымостка хорошо датируется монетными и керамическими находками в рамках 1330-х гг. [Бочаров, Явор- ская, 2019, с. 189]. Сооружение 2, зафиксированное в северо-западной части раскопа на уровне 5 пласта, представляло собой выкопанную в материке узкую траншею глубиной около 1 м, с отвесными стенками и ровным дном, ориентированную по линии юго-запад – северо-восток [Бочаров, Яворская, 2019, рис. 5]. Стратиграфическая ситуация и находки в заполнении траншеи позволяют утверждать, что она синхронна сооружению 1 и составляет с ним единый комплекс. В северо-западном углу раскопа в квадрате А1 выделялся участок, который по заполнению отличался от основного культурного слоя: на 5-м и 6-м пластах до уровня материка здесь зафиксирована прослойка черного плотного грунта с включениями кирпичной крошки и высокой концентрацией костных остатков – около 500 фрагментов на 1 кв. м культурного слоя, мощностью до 50 см. Это заполнение также синхронно сооружениям 1 и 2.

Коллекция костных остатков хорошей сохранности составила 3 343 фрагмента, рас- сматривалась по выборкам в соответствии с археологическим контекстом. Отдельными выборками стали материалы из культурного слоя (пласты 4–6), из заполнения над вымос-ткой-сооружением 1, из заполнения траншеи – сооружения 2, а также из специфичного заполнения прослойки культурного слоя в квадрате А1 в пластах 5–6. Всего получилось 4 отдельных, но вполне представительных выборки [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 2]. Степень раздробленности костей в данной коллекции не превышает показателей, обычных для Маджара – 20–27 фрагментов в 1 куб. дм. Таксономический набор костных остатков также обычен для Маджарского городища, основную роль в нем играют остатки домашних «мясных» млекопитающих, преимущественно крупного рогатого скота (далее – КРС; 50 % от всех определимых домашних видов), мелкого рогатого скота (далее – МРС; его доля несколько превышает 30 % в разных выборках) и лошади (доля – 14–17 % по разным выборкам). Необычность заполнения прослойки в квадрате А1 на пластах 5 и 6 подтвердилась и анализом археозоологических материалов из нее – здесь выявлено 497 фрагментов, то есть, в пределах одного квадрата культурного слоя на двух пластах сосредоточена шестая часть всей коллекции. Основную массу этого заполнения, около 60 %, составляли кости МРС. Доля остатков КРС оказалась здесь ниже обычной – около 36 %, а доля костей лошади составила около 4 % [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 3].

Наиболее необычным в остеологической коллекции с этого раскопа оказался анатомический набор многочисленных видов крупного и мелкого рогатого скота. По распределению анатомических частей скелетов видно, что во всех выборках «завышены» в 3–10 раз доли остатков голов и нижних челюстей КРС и в 10 раз – нижних челюстей МРС по отношению к стандартной разделке одной туши. Доли таких анатомических частей, как мета-подии обоих видов животных, существенно завышены: для КРС в 4–5 раз, для МРС – в 8–11 раз [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 3]. В заполнении прослойки в квадрате А1 оказались самые высокие накопления метаподи-ев мелкого рогатого скота, превышающие обычные показатели в 18 раз. Некоторое пре- вышение «стандарта» накопления можно наблюдать для лопаток и лучевых костей КРС, а также плечевой, лучевой и берцовой кости МРС [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 3].

Выявленный анатомический набор по двум видам рогатого скота показывает, что преимущественно археозоологическую коллекцию составляют вовсе не «кухонные» костные остатки. Вновь перед нами остатки масштабных забоев крупного и мелкого рогатого скота, причем кроме обычных отчленений голов и дистальных частей конечностей перед снятием шкуры при разделке туши вычленялись еще некоторые кости. Кроме разломанных остатков черепов, все остальные вышеуказанные наименования костей обоих видов рогатого скота, показатели по которым «завышены», традиционно использовались в косторезном деле. На малопригодных для поделок метаподиях и других трубчатых костях мелкого рогатого скота, на диафизах обнаружены особые следы – характерная «за-лощенность» по одной стороне трубки [Бочаров, Яворская, 2019, с. 195, рис. 8]. На этих же костях обнаружены грубо прорезанные отверстия в одном из эпифизов (верхнем или нижнем торцевом конце кости), другой конец, как правило, сломан. Косточки с такими следами маркируют инструментарий кожевников. Они входили в состав сложных приспособлений, служили «валиками» для выпрямления нешироких кожаных лент. Для закрепления в устройстве в проксимальном конце метаподиев проделывались отверстия, верхний слой компакты в этой части кости, как правило, сильно стерт. Между жестко закрепленными костными «валиками» протягивались кожаные ленты, и вследствие этой процедуры на одной стороне диафиза кости появлялось характерное «лощение». По-видимому, для подобных мастерских было необходимо множество таких трубчатых вставок, поскольку сломавшуюся кость в приспособлении заменяли на новую, близкую по размеру. Наиболее удобными костями в этих приспособлениях, по-види-мому, были метаподии, поскольку их больше всех сохранилось в культурных напластованиях данного раскопа. Однако и другие трубчатые кости из скелета МРС, близкие по размеру, вычленяли из туши при разделке и тоже использовали в таких устройствах. Находки костей с «лощением» составляют от 10 до 30 % по выборкам от всей совокупности костей МРС [Бочаров, Яворская, 2019, с. 196], и, таким образом, они фиксируют уже не просто происходивший поблизости забой животных, но и снятие шкур, последующую за этим разделку туш, вычленение отдельных костей и, самое важное, первичную обработку кожевенной продукции.

Исходя из имеющегося видового набора костных остатков и специфики анатомического набора костей многочисленных видов в данной археозоологической коллекции, а также из анализа следов на костных фрагментах становится возможной интерпретация выявленных на раскопе необычных синхронных сооружений – кирпичной площадки-вымостки (сооружения № 1) и глубокой узкой траншеи (сооружения № 2). Вымостку из фрагментов обычных и бракованных кирпичей возможно интерпретировать как сезонную производственную площадку, где мог происходить забой животных, могли раскладываться шкуры, стоять раскроечные столы и быть установлены специальные приспособления для вытягивания-выпрямления кожаных лент. Сооружение № 2 – траншея, скорее всего, использовалась как ванна для вымачивания шкур, сгонки волоса, других первичных процессов их обработки.

Обнаруженная мастерская, скорее всего, носила комплексный характер: здесь наблюдаются разные фазы производственного цикла от забоя животных до изготовления продукции из их шкур. Собственно забои и работа подобных производственных площадок не были постоянно действующим предприятием. Скорее всего, они эпизодически возобновлялись, возможно, в определенные сезоны.

Для археологии и реконструкции палеоэкономики Золотой Орды важны как находка мастерской, так и археозоологическая атрибуция скоплений однотипных костных остатков как «производственных» сбросов. Они показывают, что аккумуляция скота для забоя происходила, скорее всего, вблизи городов. Забой и первичная выделка шкур проводились в городских мастерских, на специально оборудованных площадках. На основании письменных документов можно было лишь предполагать наличие мастерских, занимавшихся выделкой животных шкур, неясными оставались места их расположения и характер работы. Проведенное археозоологическое исследование позволяет утверждать основную роль сезонных городских мастерских в массовом производстве животных шкур и кож – важнейшей статьи государственного экспорта Золотой Орды.

Список литературы Новые данные о роли Маджара в золотоордынской торговле шкурно-кожевенной продукцией: археозоологический аспект

- Бочаров С. Г., Масловский А. Н., 2015. Письменные источники об итальянской торговле кожей в Северном Причерноморье и данные археологии // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. Т. 157, кн. 3. С. 7-11.

- Бочаров С. Г., Обухов Ю. Д., Ситдиков А. Г., 2018а. Золотоордынский город Маджар в системе культурных связей Евразии. По материалам новых археологических исследований (2015-2017 гг.) // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа": материалы Междунар. науч. конф. Карачаевск: Карачаево-Черексский государственный университет. С. 404-406.

- Бочаров С. Г., Обухов Ю. Д., Ситдиков А. Г., 2018б. Три года археологических исследований золотоордынского города Маджар (2015-2017). Итоги и перспективы // Археология евразийских степей. № 5. С. 31-38.

- Бочаров С. Г. Яворская Л. В., 2019. К вопросу о кожевенном производстве в Золотой Орде: результаты археологического и археозоологического исследования на городище Маджары в 2017 году // Поволжская археология. № 4 (30). С. 184-199. DOI: 10.24852/pa2019.4.30.184.199

- Еманов А. Г., 2018. Между полярной звездой и полуденным солнцем. Кафа в мировой торговле XIII-XV веков. СПб.: Алетея. 386 с.

- СМИЗО, 1887. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. В. Тизенгаузен. Т. 1. СПб. 571 с.

- Яворская Л. В., 2019. Скопления костей животных в городах Золотой Орды: основные находки, видовой состав, анатомический набор // Генуэзская Газария и Золотая Орда. Т. 2. Казань; Кишинев: Stratum plus. С. 553-567.

- Яворская Л. В., Антипина Е. Е., 2017. Золотоордынский город Маджар: первые результаты исследования археозоологической коллекции из ремесленного квартала (раскоп X (10) - 2014 г.) // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 4. М.: Ин-т археологии РАН. С. 245-252.

- Яворская Л. В., Масловский А. Н., 2018. Находки скоплений костей животных в золотоордынском Азаке: видовой состав, анатомический набор, топография // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2014-15 гг. Вып. 30. Азов: Азовский музей-заповедник. С. 358-378.