Новые данные о среднепалеолитических индустриях местонахождения Рубас-1 (по материалам раскопок в 2012 году)

Автор: Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521900

IDR: 14521900

Текст статьи Новые данные о среднепалеолитических индустриях местонахождения Рубас-1 (по материалам раскопок в 2012 году)

В 2012 г совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН и ИЭА РАН под руководством А.П. Деревянко продолжались археологические работы на территории Республики Дагестан с целью обнаружения и изучения памятников эпохи палеолита. Одной из задач экспедиции было стационарное исследование стоянки Рубас-1, входящей в комплекс местонахождений каменного века, локализованных в среднем течении реки Рубас в районе с. Чулат (Табасаранский р-н Республики Дагестан) (подробнее см. статью А.П. Деревянко, А.А. Анойкина, М.А. Борисова «Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1…» в данном сборнике).

Комплекс находок, содержащий артефакты различных этапов среднепалеолитического времени, ранее изучался на местонахождении в 2006 г. двумя зачистками, расположенными на расстоянии 70 м друг от друга и локализованными в верхней части террасовидного уступа, к которому приурочен памятник. Общая площадь раскопок составила 10 кв.м., а суммарное количество артефактов – 103 предмета [Деревянко и др., 2006].

Раскоп 2012 г. (раскоп 3, в общей нумерации памятника) имеет вид протяженной и глубокой врезки в склон, вдоль верхней кромки уступа, его площадь составляет около 100 кв. м (19 х 5 (5,5) м), а максимальная глубина до 5,1 м от дневной поверхности. Раскопками были вскрыты отложения слоев 1–3 в общей стратиграфической колонке памятника [Деревянко и др., 2009], при этом археологический материал был приурочен к слою 3.

Слой 3. Гравийно-галечно-валунные отложения желтовато-рыжего, реже – светло-коричневого цвета. Среди каменного материала валунов и галек преобладает разнозернистый песчаник с карбонатным цементом (более 80-90 %). В составе слоя выделяется три дополнительных литологических подразделения (горизонты 3.1, 3.2 и 3.3) В подошвенной части (горизонт 3.3) отложения на отдельных участках слабо сцементированы, встречаются также глыбы конгломерата до 2 м по длинной оси. В целом, в горизонте 3.3. в составе галечника преобладают отдельности более крупных размеров. Слой 3 разбит в средней части горизонтом тонко-слойчатых желто-серых разнозернистого песков и плотного светло-серого с голубова- тым оттенком алеврита (горизонт 3.2). Мощность этих отложений колеблется от 0,2 до 1,5 м. Суммарная мощность слоя 3 – до 4 м. Отложения, возможно, перекрытые с небольшим перерывом, типичны для горного аллювия.

Артефакты из слоя 3 характеризуются разной степенью «сглаженности» поверхности, в основном, слабой и средней, однако, встречаются предметы, как с очень сильной ее степенью, так и совсем без следов изменений. Какой-либо закономерности в распределении артефактов с различной степенью дефляции поверхности внутри геологических тел, как в плане, так по высотным показателям не прослеживается. Даже на той части материала, которая извлечена непосредственно из разрушенных конгломератов в нижней части галечника, представлена вся шкала изменений сколовых поверхностей. Практически весь материал, из которого изготовлены артефакты, представляет собой кремень серого, желтовато-серого, желтого цвета, реже - белую фарфоровидную разность. В единичных случаях использовался окремненный известняк и песчаник. Общий для всех кремней характер включений позволяет считать, что весь материал происходит из одного источника. Исходя из анализа необработанных участков поверхности артефактов, можно утверждать, что исходным для производства изделий материалом была галька и желваки кремня. При этом, судя по невысокой степени окатанности, перенос материала был недалеким, а до транспортировки водным потоком исходный кремень подвергался интенсивному выветриванию, о чем свидетельствуют остатки корки выветривания на части предметов [Деревянко и др., 2009].

Сглаживание поверхностей артефактов после изготовления связано, скорее всего, с абразивным, обтачивающем действием среды, а не с переносом их в водном потоке. Об этом свидетельствует отсутствие или единичность на сколовых поверхностях артефактов характерных для последнего процесса серповидных трещинок. Возможно, перемещение археологического материала происходило в песчаной взвеси, или имел место перемыв отложений и абразия артефактов песком в пляжно-прибрежных условиях.

Интересным фактом является наличие на сколовых поверхностях нескольких артефактов отчетливого побеления, характерного для кремней при экспонировании их на дневной поверхности, причем, иногда такие побелевшие скалывания пересекаются более поздними снятиями. Также следует отметить, что достаточно часто на артефактах отмечаются следы подживления.

Общая коллекция археологического материала сл. 3, полученного в ходе работ 2012 г., составила 378 экз. Их них: нуклевидные формы – 24 экз., в том числе 20 экз. типологически выраженных нуклеусов, пластины - 46 экз. (см. рисунок , 5 ), пластинчатые отщепы - 30 экз., удлиненные треугольные сколы – 17 экз., отщепы – 227 экз. Вторичной отделкой 35 предметов преобразованы в орудия.

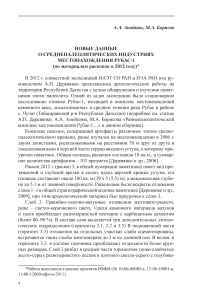

Рубас-1. Раскоп 3 (работы 2012 г.). Слой 3. Каменные артефакты. Художник А.В. Абдульманова.

1 – остроконечник мустье; 2 – комбинированное орудие ; 3 – остроконечник леваллуа;

4, 6 – нуклеусы; 5 – пластина.

Анализ первичного расщепления в коллекции показал следующее. Среди нуклеусов (20) преобладают радиальные формы (8), как правило, мо-нофронтальные, сильно сработанные, уплощенные, предназначенные для снятия мелких и средних широких отщепов. Следующая по массовости категория – ядрища параллельного принципа скалывания, представленные простыми одноплощадочными монофронтальными нуклеусами (5), из которых только один был предназначен для снятия удлиненных заготовок. В единичном экземпляре представлен более сложный вариант этой техники - одноплощадочное ядрище с двумя сопряженными фронтами скалывания. Также в коллекции есть леваллуазские ядрища (3), предназначенные для снятия пластинчатых заготовок, как в простом одноплощадочном варианте (1) (см. рисунок, 6), так и с использование двух площадок, при встречном чередующемся расщеплении (2) (см. рисунок, 4). Следует отметить, на одном из последних нуклеусов фиксируется прием тщательной подработки одной из латералей в бифасиальной технике. В коллекции представлены также и торцовые ядрища (2), причем одно из них выполнено на небольшом сколе. Показательным является большая степень сглаженности поверхности у всех радиальных и леваллуазских нуклеусов. Торцовые раз- новидности практически не окатаны, остальные разновидности не имеют четкой группировки по степени дефляции поверхности.

Предварительный анализ остаточных ударных площадок сколов показывает, что среди них подавляющее большинство составляют гладкие. Двухгранные и фасетированные разновидности немногочисленны – 5 и 10, соответственно, а естественные – единичны. Среди фиксирующихся типов огранки дорсалов преобладают субпараллельные, продольно-поперечные и бессистемные. Естественных дорсалов заметно меньше, но они присутствуют в коллекции. Показательно наличие среди них некоторого количества первичных «пластин».

Орудийный набор – 35 экз., включает следующие типы изделий:

– остроконечник леваллуа – 1 (см. рисунок , 3 );

– остроконечник мустье – 1 (см. рисунок , 1 );

– остроконечники удлиненные – 2;

– скребла – 4, в том числе поперечные слабовыпуклые дорсальные на широких сколах – 2, угловатые, прямые дорсальные на трапециевидных отщепах – 2;

– скребки – 4, все относятся к атипичным разновидностям как по характеру обработки, так и по конфигурации рабочего элемента. Выделены следующие разновидности: концевые – 2, на остаточной ударной площадке – 1, на мелкой уплощенной галечке – 1;

– ретушированные пластины – 2, одно из изделий имеет обработку по обоим продольным краям. По характеру и интенсивности обработки лезвий орудия могут быть отнесены к категории скребел;

– шиповидные – 7, в том числе одно на крупном плоском трапециевидном обломке, с массивным округлым выступом, оформленном в медиальной части одного из протяженных краев несколькими разноразмерными сколами. Остальные изделия мелких и средних размеров, шипы короткие, трехгранные, выделены мелкими сколами на узких торцах или углах заготовок;

– выемчатые – 5, все изделия небольших размеров, выемки неглубокие, оформлены мелкими сколами и модифицирующей ретушью;

– зубчато-выемчатые – 2, в том числе одно на крупной уплощенной гальке, оформленное крупными и средними сколами;

– комбинированное орудие (скребло+резец) – 1, выполнено на крупном удлиненном ассиметричном треугольном сколе (остроконечник?), выпуклое скребущее лезвие оформлено интенсивной ретушью по одному из продольных краев, резцовый элемент организован единичным продольным сколом на острие дистальной части (см. рисунок , 2 );

– треугольные сколы с ретушью – 2, одно из изделий может быть отнесено к сколам оформления остроконечников леваллуа;

– отщепы с ретушью – 4.

Таким образом, орудийный набор коллекции 2012 г. немногочисленнен, но в нем присутствуют единичные яркие формы леваллуазских и мустьер- ских остроконечников (сильной и средней степени дефляции), интенсивно ретушированных пластин, угловатых скребел, и комбинированных орудий. Часть орудийного набора представлена небольшими замытыми шиповидными и выемчатыми формами, имеющими аналоги в раннепалеолитических мелкоорудийных комплексах Дагестана.

В целом, археологический материал из слоя 3 представляет собой смесь материалов нескольких индустрий различных культурно-хронологических этапов. Наиболее древний мелкоорудийный компонент может быть отнесен к финалу раннего палеолита, леваллуазские и мустьерские формы орудий и нуклеусов, а также основная часть археологических материалов, которые имеют степень дефляции не ниже средней, относятся, видимо, к развитому среднему палеолиту, и, наконец, слабо- и недефлированные изделия, как правило, более удлиненные и тонкие, относятся в финалу среднего палеолита и близки хронологически комплексам из подошвы венчающих разрез лессовидных суглинков (сл. 1), которые содержат материалы переходного от среднего к верхнему палеолиту времени и, видимо, имеют возраст, не превышающий 50 тыс. л.н.