Новые данные о сульфидной минерализации участка "Первого" (Центральный Пай-Хой)

Автор: Шайбеков Ренат Ирекович

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (171), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128398

IDR: 149128398

Текст статьи Новые данные о сульфидной минерализации участка "Первого" (Центральный Пай-Хой)

Сульфидная минерализация пространственно и генетически связана с субинтрузивными телами до-леритов центрально-пайхойского комплекса. К настоящему времени в центральной части Пай-Хоя установлено широкое площадное распространение дифференцированных интрузий основного состава, в которых выявлены сульфидные медно-нике-левые руды.

Впервые на присутствие пирротина, халькопирита и пентландита в габбро-долеритах, видимо, указал Ус-трицкий [4]. По его данным, на изданной НИИГА геологической карте масштаба 1:200000 были указаны две точки с кобальт-медно-никелевой минерализацией. Геологи ВКГРЭ, проводя на Центральном Пай-Хое геологическую съемку масштаба 1:50000, начиная с 1965 г. обнаружили большое количество рудопроявле-ний, среди которых был и ряд довольно крупных, заслуживающих оценки [1,2,4] Более десятка рудопроявлений было обнаружено также сотрудниками Института геологии Коми филиала АН СССР, проводившими здесь тематические геологические исследования с 1968 г. [6].

Геология

Форма долеритовых тел в большинстве случаев пластовая (силлы), их контакты согласны со слоистостью вмещающих пород. Только в некоторых телах, выполняющих камеры в отложениях верхней части разреза, иногда отмечаются элементы несогласия (полого секущие контакты, хонолитообразная форма). В последнем случае тела характеризуются сложным внутренним строением. Размеры тел различные: их мощность колеблется от 1.0—1.5 до 150—200 м, протяженность от 100 м до 15—17 км.

Долеритовые тела интенсивно дислоцированы вместе с вмещающими породами и участвуют в строении крупных брахискладок (центральная зона) или образуют запрокинутые в основном на северо-восток изоклинальные складки на крыльях антиклинория. Широко проявляется дизъюнктивная нарушенность тел, которые, как правило, разбиты на блоки крупными субширотными и субмеридиональными разломами и рассечены многочисленными трещинами скола. Геологические особенности тел и анализ трещинной тектоники свидетельствуют о доскладчатом их формировании. Геологические данные предшественников и результаты новейших геохронологических уран-свинцовых датировок, выполненных на SHRIMP II (ЦИИ ВСЕГЕИ), показали, что возраст участка «Первого» равен 381.4±2.0 млн лет [5].

Характерной особенностью магматических образований является развитие резко выраженных зон орого-викования вмещающих пород у подошвы и кровли силлов. В карбонатных породах экзоконтактовые зоны нередко имеют скарноподобный облик.

Петрография

Особое положение среди долеритовых тел с приуроченной к ним сульфидной минерализацией занимает рудопроявление на участке «Первом», которое расположено на правом берегу руч. Мутного, левого притока р. Хэнгуръю. В пределах участка среди заболоченной тундры обнажается гряда, сложенная долеритами и габбро-долеритами, прослеживающаяся по простиранию на 340 м при ширине около 200 м. Интрузия представляет собой сложно построенный хонолит мощностью от 20 до 100 м с прослеженной протяженностью (по данным буровых работ) на 1000 м. Тело круто падает на юго-запад под углом 70—80°. Рудопроявление было детально обследовано с поверхности и частично разбурено в 1968—1970 гг. [2].

Строение интрузии неоднородное. Во вскрытом скважиной разрезе интрузии (сверху вниз) выделяются следующие петрографические разности [2] (рис. 1):

-

1. Габбро-долериты мелкокристаллические, сильно метаморфизованные. В составе породы преобладает клинопироксен (авгит) — 60— 65 %, тонковолокнистый амфибол, развивающийся по клинопироксену — 20—25 % и полностью разложившийся плагиоклаз (агрегаты хло-рит-серицит-альбита), на долю которого приходится — 10—15 %. В единичных зернах присутствуют бурая роговая обманка и сфен. Рудные минералы (ильменит и сульфиды) образуют резко ксеноморфные зерна, выполняющие промежутки между зернами пироксена.

-

2. Долериты мелко- и средне -кристаллические, состоящие из аль-битизированного плагиоклаза (40— 50 %), частично амфиболизированно-го авгита (40—50 %), изредка кварца (0—2 %).

-

3. Лейкократовый кварцевый до-лерит (конга-диабаз), в составе которого установлены нацело альбитизи-рованный, реже хлоритизированный плагиоклаз (50—60 %) и микропегматит (20—25 %). Последний выполняет промежутки между беспорядочно расположенными призматическими зернами плагиоклаза и представляет собой закономерные срастания кварца и альбита. В некоторых случаях микропегматит образует вокруг зерен плагиоклаза сферолитоподобные венчики или развивается по одному из его индивидов в простом двойнике. Авгит редок (0—10 %) и, как правило, слабо амфиболизирован. В переменных количествах (3—15 %) присутствуют рудные минералы — ильменит и сульфиды.

По характеру распределения сульфидов в интрузии может быть выделено два типа минерализации: шлирово-вкрапленный (характерными и отличительными особенностями минерализации данного типа являются: довольно высокие концентрации и разнообразие форм выделения сульфидов, наличие сульфидных шлиров, в том числе гравитационно-расслоен-

ных; присутствие платиновых минералов; высокая степень изменения ильменита) и прожилково-вкраплен-ный . Главные рудные минералы пирротин, пентландит, халькопирит, широким распространением в рудах пользуется ильменит, встречаются никелин, кобальтин, герсдорфит, бравоит, пирит, марказит, гидрогетит, миллерит, борнит. Содержание главных рудных минералов варьируется в следующих пределах, %: пирротин — 1—30, халькопирит — 0.5—10, пентландит — 0.01—5.

Минералогия

Микрозондовые исследования, проведенные в Институте экспериментальной минералогии, г. Черноголовка (аналитик А. А. Муханова), позволили охарактеризовать ранее установленные и впервые обнаруженные на данном этапе рудные минералы:

-

1. Ранее выделенные минералы (рис. 2):

Пирротин — доминирующий и наиболее интересный с минералогической точки зрения минерал данного объекта — образует тонкую вкрапленность, неправильной формы («хлопьевидные») мелкие выделения в породообразующих минералах, шлиры самых различных размеров. Гранины шлиров чаще всего зазубрены, с прямолинейными участками. Шлиры, как правило, поликристалличес- кие, вкрапленники моно- и поликри-сталлические. Наблюдаются блоко-вание и агрегатизания монокристаллических вкрапленников у их периферии, происходящие, видимо, в результате механических напряжений. Пирротин отчетливо ксеноморфен по отношению к породообразующим пироксенам и ильмениту, выполняет в них трещинки, нементирует обломки. В срастании с пирротином развивается халькопирит (1—5 %). Он приурочен к промежуткам и к периферическим частям пирротиновых зерен, что свидетельствует о его более позднем образовании по отношению к пирротину.

Халькопирит по степени распространенности является вторым, после пирротина, сульфидным минералом в рудах участка «Первого». Он встречается в виде отдельных ксеноморфных зерен неправильной формы, располагающихся в периферийных частях пирротиновых шлиров и вкрапленников

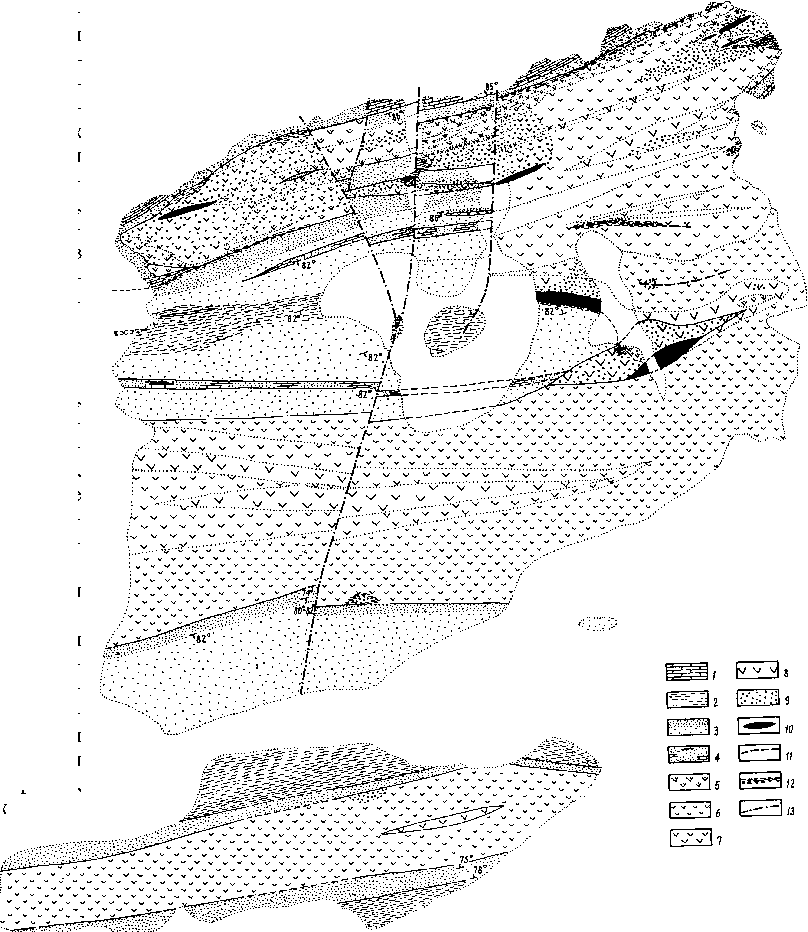

Рис. 1. Схематический план участка «Первый» [3].

1 — известняки с прослоями терригенного материала; 2 — глинистые сланны; 3 — роговики; 4 — карбонатизированные роговики и кальнифиры; 5 — эндоконтактовые породы; 6—8 — диабазы: 6 — мелкокристаллические, 7 — среднекристаллические, 8 — крупнокристаллические;

9 — вкрапленное оруденение; 10 — шлирово-вкрапленное оруденение; 11 — зоны развития гранофиров; 12 — зоны рассланневания и карбонатизании; 13 — тектонические нарушения

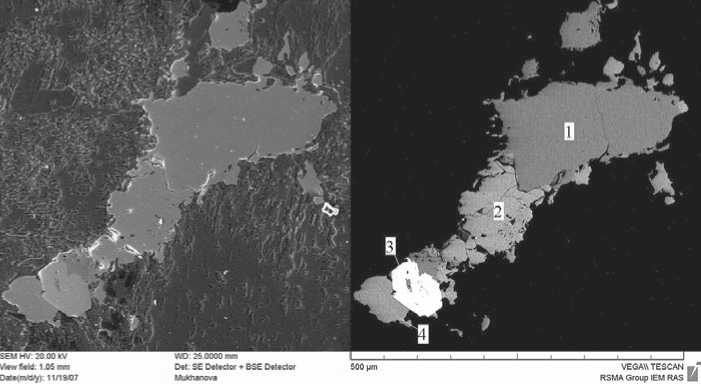

Рис. 2. Формы распределения сульфидных минералов в долеритах и габбро-долеритах.

1 — пирротин, 2 — пентландит, 3 — джулукулит, 4 — халькопирит

Moim/d^) 11/19/07

RSI.1A Group IEV RAS

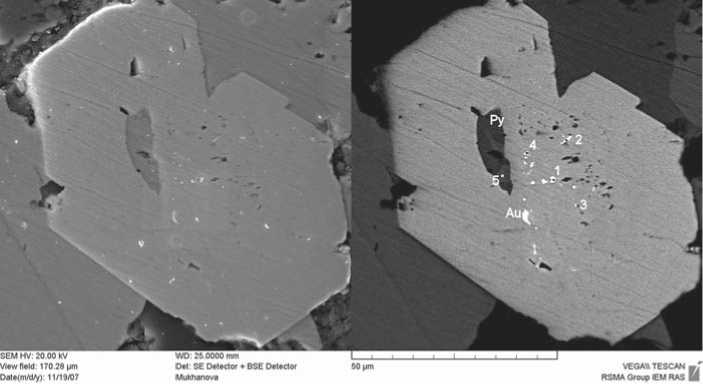

Рис. 3. Замещение пирротина джулукулитом и бравоитом.

1 — пирротин, 2 — джулукулит, 3 — бравоит

волокнистые прожилки, вторичную вкрапленность, сплошные линзообразные скопления.

2. Новые для данного объекта минералы (рис. 4):

Минерал изоморфного ряда аль-таит (РЬРе)-клаусталит (PbSe) — довольно распространив™ минерал белого цвета, образущийся зачастую на каемках и в виде мелких включений в пирротине и джулукулите (рис. 5). Представляет собой листоватые, чешуйчатые пластины и изометричные зерна наноразмерности. Из включений отмечаются золото, серебро, железо и сера, малый размер зерен которых, вероятнее всего, способствовал захвату этих включений. Возможно описан-

или образующих самостоятельную вкрапленность. Встречается в виде тонких прожилок и вкрапленников в ильмените, пирротине и породообразующих силикатах. Часто ассоциируется с арсенидами и сульфоарсенидами никеля и кобальта, окружая по периферии их самостоятельные выделения. Очень характерны столбчатые выделения халькопирита в попереч-но-шестоватых кварц-амфибол-суль-фидных прожилках.

Пентландит , как и пирротин, является одним из главных рудных минералов и распространен достаточно широко. Он встречается в виде ксеноморфных зерен в периферийных частях пирротиновых шлифов и вкрапленников, часто на границах пирротина и халькопирита. Реже наблюдаются идиоморфные выделения пентландита в центре шлиров, а также тонкие прожилки.

Джулукулит (кобальтин) обнаруживается в виде самостоятельных угловатых и неправильной формы зерен белого, серого цвета. Нередко кобальтин образуется по периферии зерен пирротина (рис. 3), халькопирита, пентландита.

Ильменит распространен довольно широко. Его содержание варьируется от 0.2 до 4.6 %, среднее содержание 1.6 %. Он характеризуется разнообразием типов выделений.

Никелин относится к акцессорным минералам, находится в рудных зонах и в кварц-карбонат-сульфидных прожилках.

Бравоит , как и во всех типах минерализации, обнаруживается в виде отдельных зерен, образовавшихся в результате замещения пирротина (рис. 3) и пентландита.

Пирит, марказит, гидрогетит встречаются относительно редко в виде вторичных продуктов по пирротину. Пирит, кроме того, выполняет густую сеть трещин в зоне дробления долеритов, формируя извилистые и

Рис. 4. Минеральные фазы поздней генерации в джулукулите.

1 — золото+серебро, 2,4 — мелонит, 3 — альтаит-клаусталит, 5 — пентландит

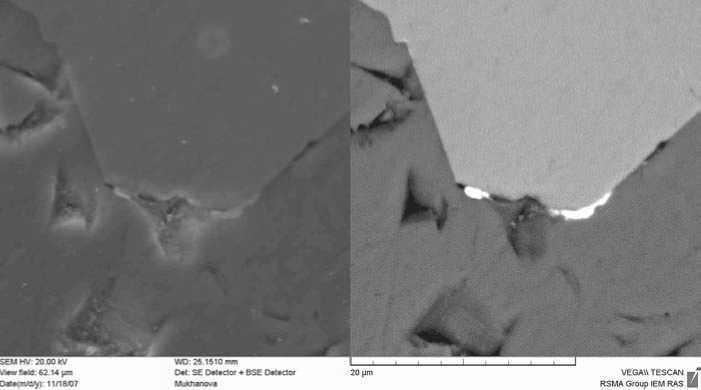

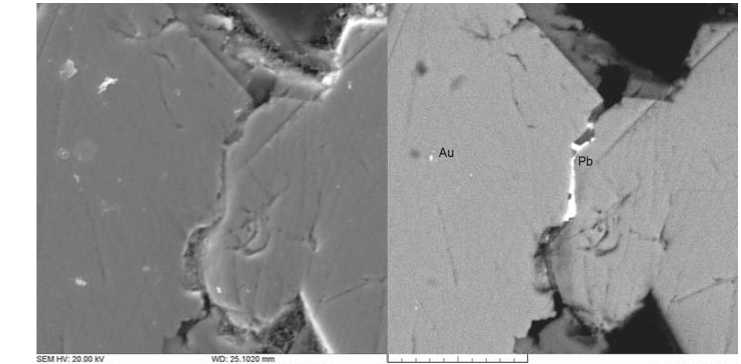

Рис. 5. Каемки нагиагита (слева) и минерала изоморфного ряда альтаит-клаусталит (справа) в джулукулите (серый минерал)

ный нами минерал является продуктом изменения галенита, хотя наши данные говорят о том, что такая промежуточная фаза маловероятна. По результатам пересчета химического состава этот минерал отвечает формуле (Pb 0.92 Ag 0.08 ) TeSe.

VtowMd 99 75pm M SCDetector ♦ BSE Detector 20 pm

DeteimAVy) ИЛИ? Mukhenova

VEGAVi TESCAN ■rT RSMA Group IEM RAS U

Рис. 6. Самородные минеральные фазы золота и свинца в джулукулите

Мелонит обнаруживается в ин-терстициях и трещинках джулукулита в виде вкраплений и включений. Представляет собой белые с красноватым оттенком наноразмерные зерна неправильной формы. Из включений в них присутствует сурьма. По составу минерал отвечает формуле Ni 1.01_1.04 Te 2.00 .

Тилькеродит представляет собой смесь клаусталита и кобальтина и локализуется в трещинках и интерстици-ях кобальтина. Образует светло-серые неправильной формы наноразмерные включения. Из примесей присутствует железо. По результатам пересчета химического состава минерал отвечает формуле

PbSe+(Co 0,4 Fe 0,3 Ni 043 ) i.00 AS i.00 SL 00 .

Галенит представляет собой наноразмерные, иногда более крупные (до первых миллиметров) кристалы серо-белого цвета среди породообразующих минералов. Является, как правило, новообразованным минералом, т. е. продуктом более поздней генерации. Из примесей содержит в себе висмут, платину, палладий. Он существенно выделяется из общей группы в связи с повышенными содержаниями элементов платиновой группы. Минерал отвечает формуле (№ 0^0.13^0.11^0.09 ) 0^1.00 .

Сфалерит встречается в виде форм замещения в основной массе халькопирита. Представляет собой наноразмерные неправильной формы зерна серого цвета. Из примесей содержит в себе железо и медь,но в очень малых количествах. Отвечает формуле №0.88^0.11^0.01 ) 1.00^.00 -

Нагиагит, как и альтаит-клаус-толит (рис. 5), образуется по периферии и трещинкам в пирротине и представляет собой наноразмерные удлиненные и неправильной формы зерна бело-серого цвета. Минерал отвечает формуле

(AU 0.61 Ag 036 Pb 0.3 ) 1.00 Te 2.00 Sb 2.00 .

Самородное золото (рис. 4, 6) находится в виде вкраплений и включений в основной массе джулукулита. Представляет собой желтовато-белые неправилной формы наноразмерные зерна. Из примесей в золоте присутствует серебро (11.4—13.6 %). Нередко встречаются мономинеральные фазы.

Самородный кобальт концентрируется по трещинкам и в основной массе джулукулита. Как правило, представляет собой наноразмерные формы заполнения белого цвета.

Самородный свинец (рис. 6), как и кобальт, образуется по трещинкам и в пространствах между зернами джулукулита. В отличие от кобальта концентрируется в относительно больших количествах и является продуктом поздней генерации. Представляет собой оловянно-белые наноразмерные неправильной формы зерна.

Таким образом, в результате наших исследований выявлен целый ряд новых, ранее не отмеченных на данном участке минеральных фаз, которые позволили расширить представление о процессе формирования сульфидных руд.

Теллуриды, селениды образовались на конечной стадии формирования сульфидных медно-никелевых руд вследствие метоморфогенно-гид-ротермальных процессов, последовавших уже после кристаллизации магматического расплава.

В результате распада твердого раствора происходили вынос таких элементов, как свинец, сурьма, кобальт, мышьяк, и соответственно привнос минералов элементов пла тиновой группы, что привело к формированию новых минеральных и самородных фаз.

Вероятнее всего, образование минеральных фаз происходило по такой схеме: титаномагнетит — магнетит + ильменит — пирротин + пентландит + халькопирит — никелин + кобальтин + джулукулит — пирит + галенит + ильменит 2-й генерации + магнетит 2-й генерации + марказит + бравоит +гематит — теллуриды, селениды, самородные фазы.

Автор выражает благодарность: научному руководителю академику Н. П. Юшкину, к. г.-м. н. Т. П. Майоровой (Институт геологии Коми НЦУрО РАН, г. Сыктывкар); А. А. Мухановой (ИЭМ, г. Черноголовка), М. А. Шишкину (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург)

Список литературы Новые данные о сульфидной минерализации участка "Первого" (Центральный Пай-Хой)

- Жуков Ю. В., Заборин О. В. Геологическое строение листов R-41-103-В(в, г), R-41-103-Г(в, г), R-41-104-В(в, г), R-41-116-Г(а, б), R-41-117-А(в, г), R-41-117-Б(а, б), R-41-117-Г(а, б), R-41-118-В(а, б): Отчет Нялпейской ГПСП по результатам работ масштаба 1:50000 за 1968-1970 гг. Воркута, 1971.

- Жуков Ю. В., Заборин О. В. Сульфидное медно-никелевое оруденение на Пай-Хое//Геология и полезные ископаемые Северо-Востока европейской части СССР и севера Урала: Труды VII Геол. конф. Коми АССР. Т. 2. Сыктывкар, 1973. С. 438-440.

- Остащенко Б. А. Петрология и оруденение центрально-пайхойского базаль-тоидного комплекса. Л.: Наука, 1979. 113 с.

- Чулаевский А. М., Короткова Г. А. и др. Отчет по производству поисковых работ на сульфидные медно-никелевые руды в междуречье рек Хей-Яга, Хенгур-Ю на территории листов R-41-115-А (а, б), В; R-41-116-А,Б: Отчет Хейягинской ГПП за 1976-79 гг. Воркута, 1979.

- Шкарубо С. И., Шишкин М. А., Маркина Н. В. и др. Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1: 1 000 000 листа R-41. Отчет о выполнении работ по Государственному контракту № 03/03/12-17., Морская арктическая геологоразведочная экспедиция (ОАО МАГЭ). Пай-Хой, Печорская низменность, Карское море. Лист R-41, 2008.

- Юшкин Н. П. и др. Рудные формации Пай-Хоя и Полярного Урала и эволюция их минеральных парагенезисов. Раздел I: Рудные формации Пай-Хойско-го и Вайгач-Новоземельского антиклинориев. Сыктывкар, 1974.