Новые данные о традициях домостроительства населения раннего железного века Бийского Приобья

Автор: Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Демин М.А., Савко И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2019 г. было продолжено изучение памятника Енисейское-10 (поселение), расположенного в Бийском р-не Алтайского края. В настоящее время существует дисбаланс между накопленными знаниями о погребальном обряде и данными о поселенческих комплексах скифского периода раннего железного века Алтая. Наиболее перспективным является изучение Енисейского археологического микрорайона, где отмечается высокая концентрация объектов археологического наследия. Раскопом была исследована полуземляночная конструкция комбинированного типа, сочетающая каркасно-столбовую конструкцию и сруб. Сооружение имеет множество черт, характерных для большинства построек эпохи бронзы - раннего железного века региона. Как и большинство известных строений, оно относится к типу однокамерных полуземлянок средних размеров со стенами из бревен. В северо-западной части раскопа был исследован погребальный комплекс. При раскопках был найден керамический материал, представленный как отдельными фрагментами, так и развалами сосудов быстрянской культуры раннего железного века. Морфологически найденные сосуды реконструируются как банки небольших форм, орнаментированные в верхней зоне. Основным мотивом декора является сочетание таких элементов, как жемчужник с разделителем и налепной валик. Последний, как правило, орнаментировался разного рода оттисками гладкого штампа. В большом количестве были найдены изделия из камня, представленные обломками зернотерок, пестов, терочников. Полученные новые данные существенно дополняют представления о традициях домостроительства быстрянских племен Бийского Приобья. Впервые удалось надежно зафиксировать сочетание в рамках одного сооружения двух различных традиций - каркасно-столбовой и срубной.

Алтай, эпоха раннего железного века, ирменская культура, быстрянская культура, поселение енисейское-10

Короткий адрес: https://sciup.org/145145585

IDR: 145145585 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.543-548

Текст научной статьи Новые данные о традициях домостроительства населения раннего железного века Бийского Приобья

Традиционно древности скифского времени Бийского Приобья рассматриваются в рамках выделенного М.П. Грязновым березовского этапа большереченской культуры раннего железного века Верхней Оби [1930, 1956]. Впоследствии С.М. Киреев уточнил его содержание для Бийско-Катунского междуречья и предложил использовать термин «быстрянская» культура, основанием для этого послужила, в первую очередь, специфика погребальных комплексов [1992, 1994]. При этом, если погребальный обряд этого времени достаточно хорошо изучен по материалам курганных могильников Бийск-1, Бийск-2, Аэродромный, Бы-стрянский, Березовка, то поселения в большей мере представлены сборами. Исключением являются две наземные постройки из окрестностей с. Усть-Кажа, раскопанные М.Т. Абдулганеевым [Абдулганеев, Кунгурова, 2001]. Таким образом, в изучении памятников VI–II вв. до н.э. региона наблюдается определенный дисбаланс между накопленными знаниями о некрополях и данными о поселенческих комплексах.

В этом плане большими информативными возможностями обладает Енисейский археологический микрорайон, расположенный в окрестностях с. Енисейское Бийского р-на Алтайского края [Козликин, 2007]. Здесь отмечается высокая концентрация как поселенческих, так и погребальных комплексов, относимых к начальному этапу раннего железного века. Ранее работы М.Т. Абдулганеева показали перспективность проведения исследований на данном участке, им было раскопано одно жилище на пос. Енисей-ское-2, отнесенное им к бийскому типу памятников [Абдулганеев, 2007].

Летом 2019 г. Бийской археологической экспедицией Барнаульской лаборатории археологии ИАЭТ СО РАН, Лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета и исторического факультета Алтайского государствен-544

ного педагогического университета продолжилось исследование памятника Енисейское-10 (поселение), расположенного в Бийском р-не Алтайского края, в 2,5 км к западу от фермы с. Енисейское на краю высокой надпойменной террасы. Поселение находится на краю соснового бора, по его территории проходят полевые дороги и противопожарные траншеи. Наше исследование является продолжением работ 2016 г., когда было начато полевое изучение объекта археологического наследия «Енисейское-10, поселение» [Папин, Редников, Федорук, 2016].

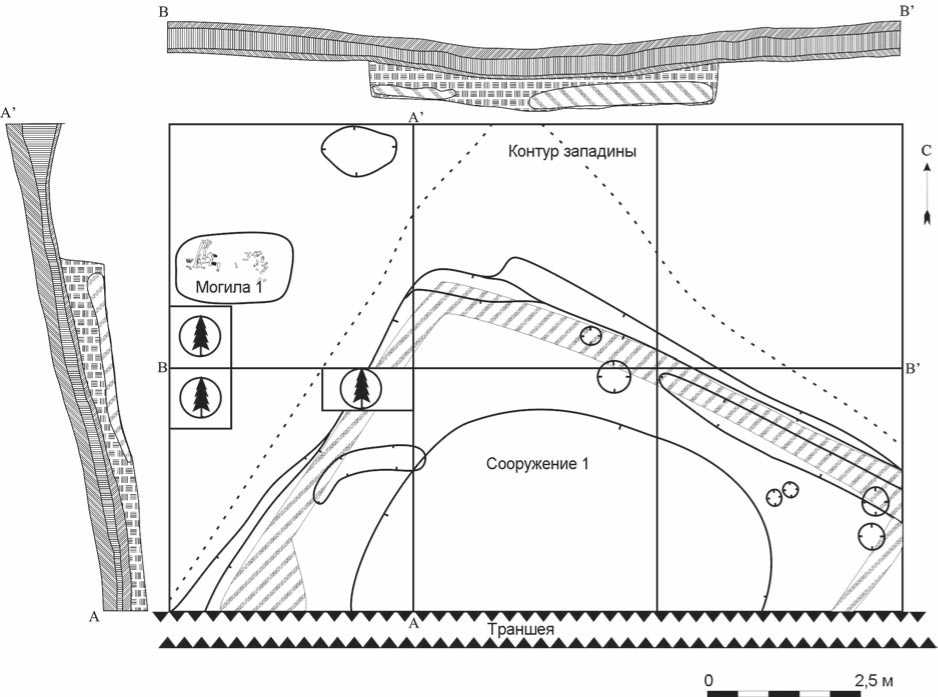

В сезон 2019 г. при визуальном обследовании территории памятника на предмет антропогенных разрушений было обнаружено, что противопожарная траншея прорезает жилищную западину, северная часть западины подвергнута разрушению. На аварийном участке был разбит раскоп площадью 96 м2, который южной стенкой непосредственно примыкал к противопожарной траншее.

На поверхности фиксировались западина подтреугольной в плане формы, одной из сторон которой являлась противопожарная траншея, и ее отвал. Размеры западины составляли примерно 10 × 9 м. До выхода на уровень материковой поверхности, на фоне которой стал четко читаться котлован сооружения, на всей площади раскопа были исследованы: слой почвы мощностью 0,1–0,15 м, ниже – песчаный надув (до 0,3 м), желто-серая супесь мощностью до 0,1 м. В ходе раскопок контур котлована существенно изменился. Его размеры на уровне материковой поверхности составили ок. 9 × 8,5 м, по дну сооружения – 9 × 7,5 м. Котлован имел вертикальные стенки, был врезан в склон террасы, имеющей наклон с севера на юг, и прорезал материковую поверхность на глубину до 0,4–0,7 м. Дно сооружения в целом ровное, с углублением в центральной части, находилось на отметках 0,6–1,1 м от современной поверхности. Заполнение котлована состояло из супеси от светло-серого до черного оттенков. Практически по всему исследованному внутреннему периметру стен котлована прослежены участки, более насыщенные гумусом, мощностью до 0,3 м (рис. 1).

На площади котлована изучено шесть ямок. Все они располагались в восточной части сооружения, имели вертикальные стенки и плоское дно. Две из них, диаметром ок. 0,4 м и глубиной 0,25 и 0,3 м от уровня дна котлована, располагались в его восточном углу. Еще две (диаметр ок. 0,2 м, глубина 0,15 и 0,2 м) – ближе к центральной части. Остальные (диаметр 0,5 и 0,35 м, глубина 0,1–0,3 м от дна котлована) находились ближе к северному углу сооружения (рис. 1). Вероятно, все ямки связаны с конструкцией сооружения.

Интересной деталью стало наличие на дне постройки вдоль восточной части северной стены и центральной части западной стены канав. Ширина западной канавы 0,2–0,45 м, глубина от дна постройки 0,15–0,21 м. Канава имела дугообразную в плане форму, длину ок. 2 м, покатые стенки. Восточная канава приурочена к северо-восточной стенке котлована, длина ок. 4,5 м, ширина 0,4–0,5 м, стенки покатые. В восточном углу канава частично пересекает столбовую ямку (рис. 1).

Исходя из зафиксированных фактов, можно предварительно реконструировать конструкцию раскопанной постройки. Сооружение, очевидно, относилось к постройкам полуземляночного типа и имело подпрямоугольную в плане форму. Ориентировочная площадь – ок. 65–80 м2. Камера была углублена в древнюю дневную поверхность на глубину до 1,0 м. Приуроченность столбовых ям к стенкам и углу котлована, их размеры и форма, факт перекрытия гумусированным слоем могут указывать на существование у постройки тяжелого каркаса. С другой стороны, отсутствие столбовых ямок в западной части наталкивает на мысль о срубном типе постройки. Очевидно, нельзя исключать комбинированный тип постройки, сочетающей каркасно-столбовую конструкцию и сруб. Наличие канав вдоль стен, цвет и структура заполнения которых идентичны заполнению гумусированного слоя по внутреннему периметру котлована, может указывать на назначение канавы – для укладки бревен нижних венцов стен. Отсутствие очагов говорит, возможно, на использование сооружения только в летний период. Судить о типе кровли, характере стен представляется пока преждевременным ввиду отсутствия полных данных для реконструкции.

Сооружение 1

2,5 м

Контур западины

Рис. 1. План раскопа с объектами пос. Енисейское-10.

В целом данное сооружение имеет множество черт, характерных для построек эпохи бронзы – раннего железного века региона. Как и большинство известных строений, оно относится к типу однокамерных полуземлянок средних размеров со стенами из бревен (жердей?). Наличие канав по внутреннему периметру котлована сближает с отдельными хронологически более ранними строениями лесостепного Алтая и Новосибирского Приобья [Мыльников, Мыльникова, 2015; Овчаренко, Мыльникова, Дураков, 2005; Федорук А.С., Папин, Федорук О.А., 2018]. Сочетание в рамках одного сооружения двух различных традиций домостроения – каркасно-столбовой и срубной – указывает на синкретичный характер насе- ления региона.

За пределами жилища было изучено погребение, расположенное в восточной части раскопа. Могила располагалась в 1,5 м от верхнего контура котлована жилища (рис. 1). Размеры могиль-

ной ямы 1,9 × 1,1 м, ориентация – запад – восток. В восточной части могилы были обнаружены разрозненные фрагменты черепа, а в западной – кости ног и таза. Кости черепа были обожжены, длинные кости ног лежали в сочленении, торсальная часть скелета и кости рук отсутствовали. В районе малой берцовой кости и кости таза найдено две речных гальки неясного назначения. Ранее нами было исследовано одно погребение на территории поселка, датируемое эпохой поздней бронзы, но в данном случае погребальный обряд не позволяет определить принадлежность могилы. Важно отметить, что, если для бронзового века юга Западной Сибири традиция интрамуральных погребений надежно фиксируется [Новикова, 2011], то для скифского периода она неизвестна.

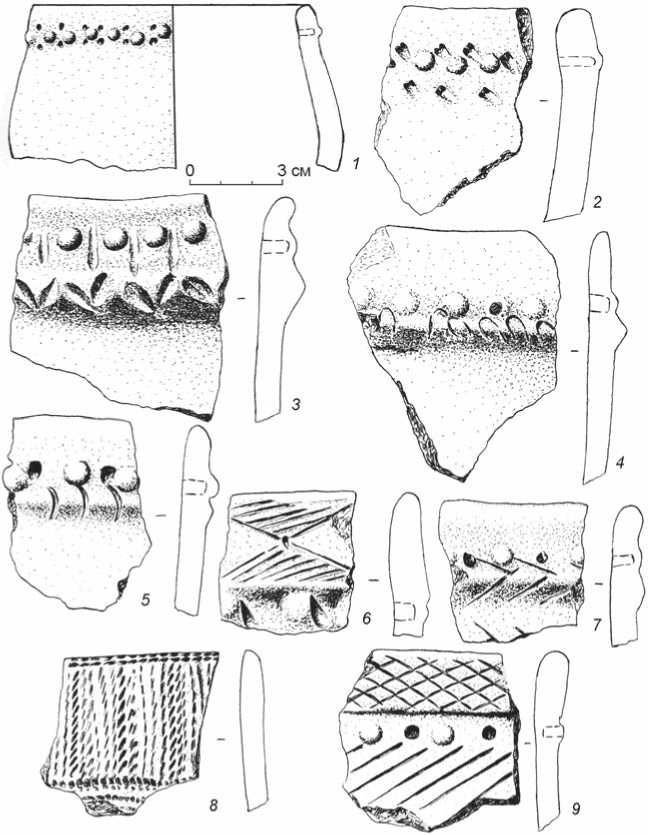

Практически все находки происходят из исследованного жилища и представлены главным образом керамикой быстрянской культуры раннего железного века, за исключением отдель- ных обломков каменных изделий – зернотерок, пестов, терочников (рис. 2, 1–5, 7). Морфологически найденные сосуды реконструируются как банки небольших форм, орнаментированные в верхней зоне. Основным мотивом декора является сочетание таких элементов, как жемчужник с разделителем и налепной валик, последний, как правило, орнаментировался разного рода оттисками гладкого штампа (рис. 2, 1–5, 7). Такая керамика находит широкие аналогии в кругу быстрян-ских древностей Бийско-Катун-ского междуречья и надежно идентифицирует культурную принадлежность раскопанного жилища: это поселения Ени-сейское-1, Дмитриевская грива, Майма-2, Малоугренево, Стан-Бехтемир и др. [Абдулганеев, Владимиров, 1997, рис. 54–56].

Кроме того, отдельные фрагменты относятся к более ранним периодам существования поселения и происходят из верхних почвенных горизонтов на периферийной части котлована, что свидетельствует о перемещенном характере керамики при строительстве жилища. Материалы ранних эпох представлены ирменскими древностями (рис. 2, 6, 9), связаны с позднебронзовым жилищем, расположенным на краю жилища [Папин, Редников, Федорук, 2016]; единично встречены и более ранние, относящиеся к раннему бронзовому веку (рис. 2, 8).

Таким образом, полученные данные существенно дополняют наши представления о традициях домостроительства быстрянских племен Бийского Приобья раннего железного века. Впервые удалось надежно зафиксировать сочетание в рамках одного сооружения двух различных традиций домостроения – каркасно-столбовой и срубной. С одной стороны, это может свидетельствовать о связи производственных навыков с предыдущей эпохой бронзы, с другой стороны, строительство конструкции полуземляночного типа отражает достаточно высокий уровень оседлости.

Работа выполнена в рамках программы НИР, проект № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Новые данные о традициях домостроительства населения раннего железного века Бийского Приобья

- Абдулганеев М.Т. Поселение Енисейское-2 на р. Бия // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. центр, 2007. – С. 42–51.

- Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н. Типология поселений Алтая 6–2 вв. до н.э. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. – 148 с.

- Абдулганеев М.Т., Кунгурова Н.Ю. Исследования аварийных поселений скифского времени на р. Бия // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. – Вып. XII. – С. 97–100.

- Грязнов М.П. Древние культуры Алтая. – Из содерж.: [Об исследованиях на Алтае]. – Новосибирск, 1930. – С. 3–11. – (Материалы по изучению Сибири; вып. 2).

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л., 1956. – 160 с. – (МИА; № 48).

- Киреев С.М. Работы на майминском комплексе в 1990–1991 гг. // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 1992. – С. 55–56.

- Киреев С.М. Роль миграционных процессов в сложении быстрянской культуры // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. – С. 118–120.

- Козликин М.Б. Новые археологические памятники из окрестностей села Енисейского // Изв. Бийск. отделения Русского географического общества. – Бийск: Бийск. пед. гос. ун-т им. В.М. Шукшина, 2007. – Вып. 28. – С. 154–157.

- Мыльников В.П., Мыльникова Л.Н. Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 2. – С. 72–86.

- Новикова О.И. Интрамуральные погребения эпохи бронзы Западной Сибири: проблемы интерпретации // Тр. III (ХIХ) Всерос. археол. съезда. Великий Новгород – Старая Русса. – СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. – Т. II. – С. 252–253.

- Овчаренко А.П., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Планиграфия жилищ и организация жилого пространства на поселении переходного времени от бронзового к железному веку Линево-1 // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2005. – Т. 1. – С. 141–154.

- Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С. Материалы эпохи поздней бронзы поселения Енисейское-10 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 398–400.

- Федорук А.С., Папин Д.В., Федорук О.А. Домостроительство населения степного и лесостепного Алтая в эпоху развитого и позднего бронзового века // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 75–82.