Новые данные о возрасте гранитоидов Приполярного Урала в связи с проблемой выделения Кожимской среднерифейской гранит-риолитовой формации

Автор: Пыстин А.М., Пыстина Ю.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 4 (8), 2011 года.

Бесплатный доступ

Большинство исследователей на основании полученных разными методами данных о возрасте гранитоидов Приполярного Урала ограничивают процессы гранитообразования в этом регионе интервалом 490-650 млн. лет. Приведен- ные в статье фактические материалы подтверждают вывод о том, что процес- сы гранитогенезиса наиболее интенсивно проявились на рубеже протерозоя и палеозоя и свидетельствуют об отсутствии на Приполярном Урале позднепа- леозойских гранитоидных массивов, которые ранее выделялись в кожимский комплекс. Вместе с тем, геологическое положение некоторых гранитоидных массивов и полученные для слагающих их пород древние реликтовые дати- ровки указывают на реальность проявления гранитоидного магматизма в до- позднерифейское время и, в частности, в среднем рифее.

Гранитоид, кожимский массив, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/14992496

IDR: 14992496 | УДК: 552.321:550.93(234.851)

Текст научной статьи Новые данные о возрасте гранитоидов Приполярного Урала в связи с проблемой выделения Кожимской среднерифейской гранит-риолитовой формации

В рифейской и более поздней истории магматизма Приполярного Урала, согласно последней утвержденной схеме корреляции магматических комплексов севера Урала и прилегающих территорий [1], выделяется два крупных этапа магматизма, с которыми связывается становление двух разновозрастных гранитоидных комплексов: сальнеро-маньхамбовского (V- Є 1 ) и кожимского (P 2 ).

За последние два с лишним десятка лет на Приполярном Урале были получены принципиально новые геохронологические данные с использованием методов датирования малых навесок и единичных зерен цирконов. Они, как полагают некоторые исследователи, ставят под сомнение предположение о неоднократном проявлении процессов гранитообразования в этом регионе и правомерности выделения названных выше комплексов, так как изотопный возраст гранитоидов укладывается (за редким исключением) в интервал 490–650 млн. лет [2]. Эта точка зрения в какой-то мере согласуется с нашими ранними представлениями по типизации магматических комплексов

Приполярного Урала. Нами [3] было предложено объединить массивы гипабиссальных гранитов, залегающих в рифейско-вендских толщах Приполярного Урала, в единый нерасчлененный поздне-рифейско-вендский комплекс (сальнеро-маньхамбов-ский и кожимский комплексы нерасчлененные). Это положение мы обосновывали тем, что отсутствуют четкие критерии для отнесения тех или иных массивов к двум и большему количеству комплексов. Опираясь на уже упомянутые выше геохронологические данные, В. Л. Андреичев [4] выделяет в истории гранитогенеза приполярноуральского сегмента литосферы три этапа: 640–580, 560–550 и 520– 490 млн. лет. Два первых обусловлены субдукци-онно-коллизионными процессами при закрытии Протоуральского океана (тиманский орогенез), третий связан с эпиконтинентальным рифтингом, за которым последовало раскрытие Палеоуральского океана. По мнению В. Л. Андреичева, которое разделяют авторы настоящей статьи, нет достаточных оснований для выделения верхнепалеозойского кожимского гранитоидного комплекса.

Вместе с тем, давно существует идея о проявлении кислого магматизма на Приполярном Урале в среднерифейское время. В частности, эта точка зрения последовательно отстаивается Б. А. Голдиным, который именно с этим временным периодом связывает становление кожимского комплекса или формации [5, 6]. Основанием для выделения гранитоидов среднерифейского возраста послужило обнаружение в отложениях хобеинской свиты верхнего рифея продуктов разрушения этих пород [7, 8]. Установление позднее метариолитов и кислых метатуфов в разрезе среднефейской пуйвин-ской свиты [9] позволило Б. А. Голдину и его коллегам [6] рассматривать кожимские гранитоиды в составе риолит-гранитной формации. В ее состав они включают Кожимский, Хаталамба-Лапчинский, Ни-колайшорский, Игшорский и некоторые другие массивы гранитоидов на Приполярном Урале.

Эти массивы по их положению в структуре Хобеизской антиклинали можно разделить на две группы (рис. 1). Одни из них (Николайшорский, Иг-шорский и др.) располагаются в пределах сильно эродированных нижнепротерозойских образований няртинского гнейсового комплекса. Они имеют гнейсовидную текстуру и сопровождаются ореолами мигматитов. Для других гранитоидных массивов (Кожимский, Хаталамба-Лапчинский и др.) вмещающими являются рифейские отложения. Массивы вытянуты в соответствии с очертаниями Хобе-инского купола и окаймляются зонами роговиков. Текстура пород массивная, иногда гнейсовидная, структура – средне- и мелкокристаллическая.

Основываясь на U-Pb датах по единичным зернам цирконов, А. А. Соболева и ее соавторы [10] пришли к выводу, что в ядерной части Хобеизской антиклинали (т. е. в пределах няртинского гнейсового комплекса) гранитообразование происходило в интервале 640-520 млн. лет. Полученный нами возраст цирконов [11] из гранитов Николайшорского массива (606±3 млн. лет) находится в этом же интервале, что подтверждает факт проявления высокотемпературных эндогенных процессов на Приполярном Урале на рубеже венда и палеозоя. Однако, на наш взгляд, это не означает, что процессы гранитообразования в нижнепротерозойской части разреза ограничиваются этими возрастными значениями. Как известно, породы няртинского комплекса, вмещающие Николайшорский и другие аналогичные ему массивы (Балашовский, Амбаршорский, Лавкашорский, Свободненский), претерпели несколько этапов высокотемпературного метаморфизма, начиная с 2.12 млрд. лет [12]. Маловероятно, что метаморфические процессы, проявившиеся в дорифейское время, не сопровождались формированием автохтонных и параавтохтонных грани-тоидов. В связи с этим мы считаем важным обратить внимание на возраст единичного зерна циркона – 1756 млн. лет, полученный по породам Лавка-шорского массива [10], который практически совпадает с датировками цирконов так называемого «мигматитового» типа (1748±12, 1748±14 млн. лет) из мигматизированных метаморфических пород няртинского гнейсового комплекса в обрамлении гранитоидов, аналогичных николайшорским [11].

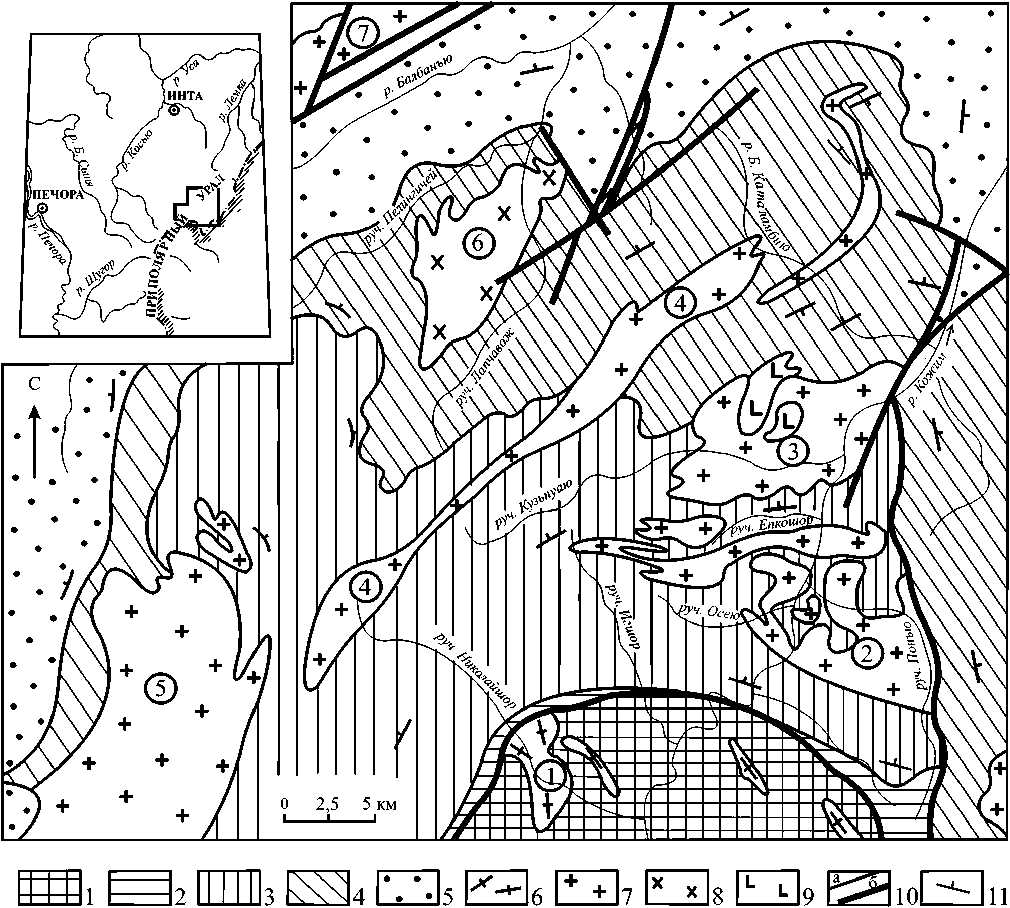

Рис. 1. Схема геологического строения северной части Приполярного Урала.

1 – няртинский гнейсовый комплекс (PR1): биотитовые и двуслюдяные гнейсы с прослоями амфиболитов; 2 – щокурьин-ская свита (R1?): известковистые кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, амфиболо-вые сланцы; 3 – пуйвинская свита (R2): слюдяно-кварцевые сланцы, зеленые ортосланцы, метапорфиры, кварциты; 4 – хобеинская (R3), мороинская (R3) и саблегорская (R3–V) свиты нерасчлененные: слюдяно-кварцевые сланцы, известковистые сланцы, порфиры, порфириты, про-слои мраморов и кварцитов; 5 – нижнепалеозойские терригенно-карбонат-ные отложения; 6 – гранитогнейсы николайшорского массива (PR1); 7 – граниты ко-жимского (R2) и сальнеро-маньхамбовского (V– Є1) комплексов, нерасчлененные; 8 – гранодиориты сальнеро-мань-хамбовского комплекса (V–Є1); 9 – массивы габбро (R3–V); 10 – геологические границы: а – стратиграфические и магматические, б – тектонические; 11 – элементы залегания плоскостных структур.

Массивы (номера в кружочках): 1 – Николайшорский, 2 – Кожимский; 3 – Кузьпуаюский; 4 – Хаталамба-Лапчинский; 5 – Народнинский; 6 – Лапчавожский; 7 – Малдинский.

И все же новые геохронологические данные, полученные для гранитов (гранито-гнейсов), образующих небольшие массивы среди глубокомета-морфизованных пород, действительно свидетельствуют о проявлении процессов гранитогенезиса в вендское время в няртинском гнейсовом комплексе. Тем не менее, геологическое положение гранитогнейсовых тел в совокупности с наличием реликтовых раннепротерозойских датировок, включая возрастные значения по цирконам из мигматитов (по сути тоже магматических цирконов, так как их образование связано с появлением силикатного расплава), сохраняют предпосылки для выделения николайшорского грани-тоидного комплекса в понимании авторов упомянутой выше схемы корреляции магматических комплексов [1]. Оснований же для отнесения этих массивов к среднерифейской кожимской риолит-гранитной формации на сегодняшний день нет.

Среди других гранитоидных массивов, включаемых Б. А. Голдиным и его соавторами в состав кожимской риолит-гранитной формации, с позиции правомерности выделения среднерифейского этапа гранитообразования, наиболее интересным является межпластовое тело гранитоидов, залегающее в отложениях пуйвинской свиты в бассейне ручьев Понъю, Осею и Епкошор (притоки р. Кожим в ее верхнем течении). В плане гранитоиды картируются как разрозненные субширотно вытянутые пластообразные линзы, ориентированные согласно с простиранием вмещающих толщ. «Гранитные линзы» в структурном отношении приурочены к ядрам антиклинальных складок и ассоциируются с хлорит-серицитовыми сланцами, переслаивающимися с кварцитами. Кварциты же, как известно, занимают нижнее положение в разрезе пуйвинской свиты. Скорее всего, эти разрозненные гранитные тела принадлежат одной маломощной межпластовой интрузии, смятой вместе с вмещающими отложениями. В составе этой интрузии преобладают мелко- и среднезернистые двуслюдяные граниты. В краевых частях гранитных тел отмечаются переходы к тонкозернистым и скрытокристаллическим лейкократовым разновидностям пород, нередко с флюидальной текстурой. Как было отмечено выше, в разрезе пуйвинской свиты присутствуют кислые вулканиты и пирокластические породы. Как и описываемые граниты, они преимущественно распространены в верхнем течении р. Кожим, т.е. пространственно ассоциируются с интрузивными разностями кислых магматитов. Этот факт является серьезным доводом в пользу гипабиссальной природы межпластовых гранитных тел и близости их возраста с возрастом вмещающих отложений. Для проверки предположения о пуйвинском возрасте гранитов Кожимского массива нами выполнены специальные структурные исследования [13]. Было установлено, что складки, развитые в кожимских гранитах (открытые и средней сжатости складки с пологим погружением шарниров на северо-запад), по морфологии близки описанным в пуйвинской свите. Геометрический анализ складчатости гранитов также подтвердил идентичность их деформации с деформацией пород пуйвинской свиты.

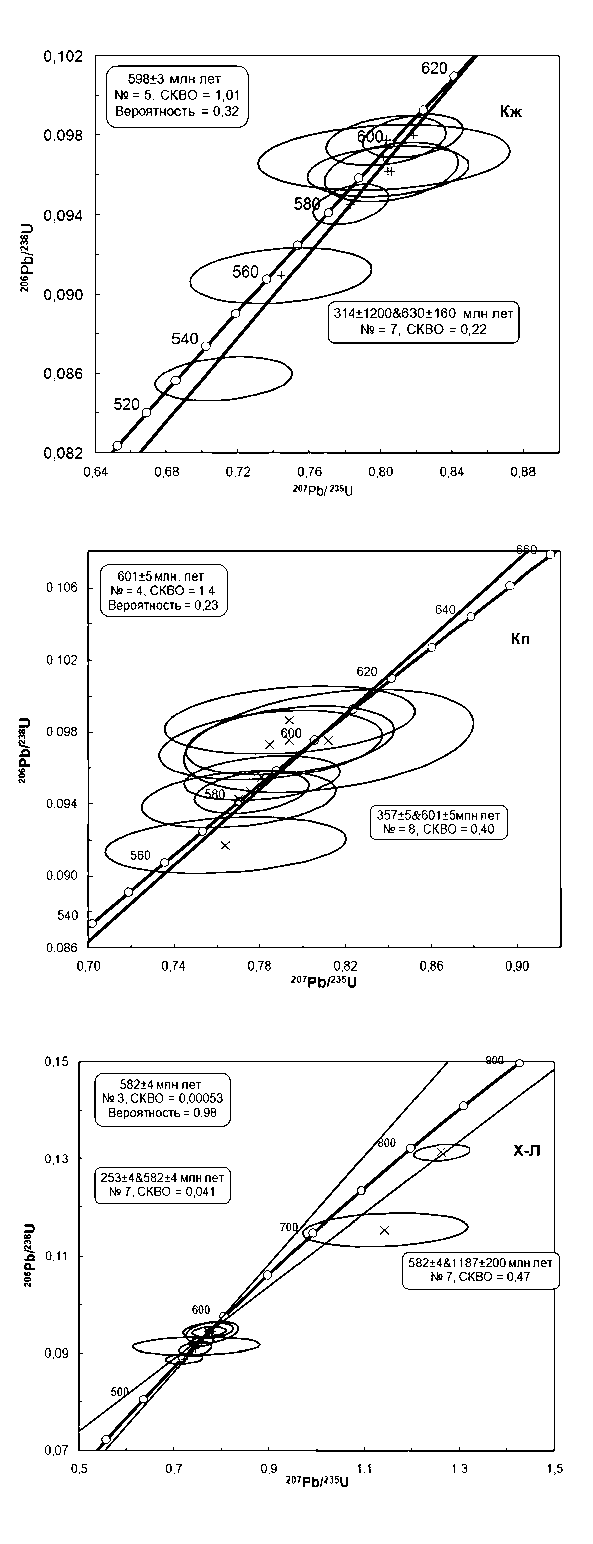

Считается, что описанные граниты на глубине соединяются с массивом, расположенным севернее, в бассейне руч. Кузьпуаю. И на этом основании все гранитные тела объединяются в единый Кожимский массив. Однако северный интрузив отличается штокообразной формой, отделяется от южного полосой пуйвинской свиты и прорывает отложения хобеинской и мороинской свит верхнего рифея. Следовательно, возраст гранитов северного интрузива не может быть древнее, чем позднери-фейский. Его целесообразно рассматривать в качестве самостоятельного массива, который может быть назван Кузьпуаюским*, сохранив название «Кожимский» за пластовой интрузией, залегающей среди отложений пуйвинской свиты. Полученный нами U-Pb возраст цирконов из гранитов кузьпуаю-ского массива – 601±5 млн. лет (таблица, рис. 2) вполне согласуется с геологическими данными.

Изотопный возраст гранитов Кожимской межпластовой интрузии оказался почти таким же – 598±3 млн. лет (таблица, рис. 2). В интерпретации этой датировки возникает проблема. Если это возраст формирования гранитных тел, то возникает вопрос о правомерности отнесения вмещающих их отложений пуйвинской свиты к образованиям среднего рифея. Нижняя возрастная граница пуйвин-ской свиты в этом случае должна быть поднята на уровень позднего рифея-венда, а схема стратиграфии верхнедокембрийских толщ Приполярного Урала коренным образом изменена. Более реалистичным нам представляется другой вариант интерпретации полученной датировки. Вероятно, она маркирует время проявления процессов ремобилизации гранитоидов или их метаморфизма, а не собственно формирования межпластовой интрузии. В этом случае Кожимский массив может принадлежать среднерифейской кожимской риолит-гранит-ной формации, как это считают Б.А. Голдин и его коллеги [5, 6].

Неоднозначными являются данные и по другому массиву – Хаталамба-Лапчинскому, который упомянутые исследователи также включают в состав кожимской риолит-гранитной формации. Структурная позиция Хаталамба-Лапчинского массива имеет некоторое сходство с Кожимским и Кузьпуаюским массивами. Массив состоит из двух линзовидных тел гранитоидов, соединенных относительно узкой перемычкой, сложенной также гра-нитоидами (рис. 1). При этом южное тело, представленное гнейсовидными гранитами, залегает согласно с вмещающими породами пуйвинской свиты, а северное – имеет явно секущие взаимоотношения с отложениями пуйвинской (R 2 ), хобеин-ской (R 3 ) и мороинской (R 3 ) свит. Структура грани-тоидов северного тела преимущественно массивная. Данные, приведенные в таблице, демонстрируют разброс датировок цирконов из гранитов рассматриваемого массива. На U-Pb диаграмме с кон-

Результаты U-Pb изотопных исследований цирконов из гранитоидов Приполярного Урала

|

206Pb % |

С одержание, мкг /г |

Изотопные соотношения |

Возраст, |

млн. лет |

||||||

|

U |

1 Th 1 |

206 Pb |

207Pb/206Pb±% 1 |

207 Pb/ 235 U±% 1 |

206Pb/238U±% |

206 Pb/ 238 U |

207Pb/206Pb |

|||

|

1 |

12.3.1 |

0,44 |

1450 |

945 |

107 |

0,06381±1 |

0,712±2.2 |

0,08575±0,53 |

530±2,7 |

612±45 |

|

2 |

12.6.1 |

0,54 |

907 |

524 |

71,3 |

0,06372±1,2 |

0,744±2,8 |

0,09096±0,63 |

561±3,4 |

579±59 |

|

3 |

12.1.2 |

- |

1477 |

863 |

120 |

0.06005±0,99 |

0,7834±1,1 |

0,09453±0,43 |

582±2,4 |

607±21 |

|

4 |

12.2.1 |

0,20 |

802 |

433 |

66,4 |

0,06245±1,3 |

0,806±1,9 |

0,09617±0,63 |

592±3,5 |

632±39 |

|

5 |

12.4.1 |

0,13 |

840 |

525 |

69,6 |

0,0617±1,8 |

0,804±2,3 |

0,09621±0,54 |

592±3,1 |

625±49 |

|

6 |

12.7.1 |

0,38 |

522 |

246 |

43,6 |

0,0632±1,6 |

0,802±3,6 |

0,0969±0,7 |

596±4 |

605±76 |

|

7 |

12.1.1 |

0,12 |

874 |

516 |

73,5 |

0,06059±1,2 |

0,803±1,7 |

0,09774±0,52 |

601±3 |

588±35 |

|

8 |

12.5.1 |

0,12 |

1330 |

803 |

112 |

0,06149±1 |

0,818±1,4 |

0,09798±0,45 |

603±2,6 |

623±28 |

|

9 |

14.2.2 |

0,22 |

518 |

400 |

40,9 |

0,0622±1,7 |

0,764±3 |

0,0917±0,7 |

566±3,8 |

618±64 |

|

10 |

14.2.1 |

0,15 |

470 |

416 |

38,1 |

0,0605±1,8 |

0,77±2,4 |

0,09427±0,69 |

581±3,9 |

577±50 |

|

11 |

14.3.1 |

0,05 |

1037 |

919 |

84,4 |

0,05989±1,2 |

0,776±1,4 |

0,09464±0,5 |

583±2,8 |

584±29 |

|

12 |

14.1.1 |

0,09 |

875 |

892 |

71,8 |

0,06014±1,3 |

0,781±1,9 |

0,09544±0,53 |

588±3 |

581±39 |

|

13 |

14.6.1 |

0,21 |

363 |

292 |

30,4 |

0,0603±2,1 |

0,785±2,7 |

0,09727±0,81 |

598±4,6 |

550±57 |

|

14 |

14.3.2 |

0,19 |

563 |

431 |

47,3 |

0,0606±1,7 |

0,794±2,5 |

0,09753±0,8 |

600±4,6 |

568±51 |

|

15 |

14.5.1 |

- |

145 |

61 |

12,1 |

0,0601±3,2 |

0,812±3,4 |

0,0975±1,2 |

600±6,8 |

616±68 |

|

16 |

14.4.1 |

0,29 |

395 |

256 |

33,6 |

0,0608±2 |

0,794±3 |

0,09867±0,78 |

607±4,5 |

544±64 |

|

17 |

16.1.1 |

0,56 |

1778 |

1007 |

0,59 |

0,06334±1,1 |

0,721±2,2 |

0,08898±0,47 |

549,5±2,5 |

558±47 |

|

18 |

16.8.1 |

0,11 |

535 |

226 |

0,44 |

0,0602±1,7 |

0,744±1,9 |

0,09103±0,63 |

561,6±3,4 |

579±40 |

|

19 |

16.2.1 |

2,85 |

479 |

357 |

0,77 |

0,0824±1,8 |

0,747±7,3 |

0,0916±0,84 |

565±4,5 |

572±160 |

|

20 |

16.3.1 |

0,15 |

1451 |

546 |

0,39 |

0,06064±0,97 |

0,757±1,4 |

0,09235±0,41 |

569,4±2,2 |

582±28 |

|

21 |

16.6.1 |

0,15 |

274 |

96 |

0,36 |

0,0611±2,3 |

0,779±2,9 |

0,09437±0,97 |

581,3±5,4 |

600±59 |

|

22 |

16.4.1 |

0,24 |

1274 |

635 |

0,51 |

0,06125±1 |

0,773±1,9 |

0,09448±0,44 |

582±2,5 |

579±40 |

|

23 |

16.7.1 |

0,32 |

460 |

252 |

0,56 |

0,0616±1,8 |

0,771±2,8 |

0,0947±0,71 |

583,3±4 |

568±60 |

|

24 |

16.5.1 |

0,90 |

135 |

28 |

0,22 |

0,0795±2,7 |

1,144±6,2 |

0,1154±1,2 |

703,9±8,1 |

984±120 |

|

25 |

16.5.2 |

0,27 |

621 |

91 |

0,15 |

0,07194±1,2 |

1,263±1,9 |

0,13135±0,54 |

795,5±4 |

920±37 |

Примечание: Места отбора проб и названия массивов: 1-8 – правый берег р. Кожим, в 2,5 км ниже устья руч. Хасаварка, Кожимский массив; 9-16 – левый берег р. Кожим, в 0,5 км ниже устья руч. Кузьпуаю, Кузьпуаюский массив; 17-25 – левый берег р. Б. Каталамбию, в 8,0 км выше устья, Хаталамба-Лапчинский массив. Анализы выполнены в центре изотопных исследований ВСЕГЕИ. Аналитик А. Н. Ларионов.

Рис. 2. U-Pb диаграммы с конкордией для цирконов из гранитоидов Приполярного Урала.

Массивы: Кж – Кожимский, Кп – Кузьпуаюский, Х-Л – Хаталамба-Лапчинский.

кордией (рис. 2) видно, что нижнее пересечение конкордии с дискордией соответствует значению 582±4 млн. лет, а верхнее – 1187±200 млн. лет. Отметим также, что для двух зерен циркона установ-

лены резко аномальные значения возраста в изотопной системе 207Pb/206Pb: 984±120 и 920±37 млн. лет. Возможно, что в Хаталамба-Лапчинском массиве совмещены два разновозрастных интрузива. Если это так, то южное тело должно быть отнесено к кожимскому, а северное – к сальнеро-маньхам-бовскому комплексам.

Таким образом, в свете результатов современных геохронологических исследований [2, 4, 11, 15 и др.], основания для выделения на Приполярном Урале позднепалеозойского этапа гранитоид-ного магматизма отсутствуют. Процессы гранитоге-неза в позднедокембрийской истории формирования приполярноуральского сегмента земной коры наиболее интенсивно проявились на рубеже протерозоя и палеозоя. Полученный нами вендский возраст гранитоидов находится именно в том интервале, которым большинство исследователей ограничивают возрастные рамки процессов гранитообра-зования на Приполярном Урале. Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день геологические данные, частично подтвержденные изотопно-геохронологическими датировками, указывают на перспективность идеи выделения среднерифейского кожимского гранитоидного комплекса или риолит-гранитной формации в понимании Б.А. Голдина и его коллег.

Список литературы Новые данные о возрасте гранитоидов Приполярного Урала в связи с проблемой выделения Кожимской среднерифейской гранит-риолитовой формации

- Корреляция магматических комплексов севера Урала и прилегающих территорий/В.Н.Охотников, В. И.Степаненко, Л.Т.Белякова и др. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1988. 55 с.

- Гранитоиды севера Урала: новые данные/Л.В.Махлаев, И.И.Голубева, Д.Н.Ремизов, АА.Соболева. Строение, геодинамика и минерагенические процессы в литосфере: Материалы XI Междунар. науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 346-349.

- Пыстин А.М. Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 208 с.

- Андреичев В. Л. Геохронология гранитоидного магматизма Приполярного Урала//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2010, №11. С. 7-12.

- Голдин Б.А., Калинин Е.П. Доордовикский магматизм Севера Урала//Доордовикская история Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 3-30.

- Голдин Б.А., Калинин Е.П., Пучков В.Н. Магматические формации западного склона севера Урала и их минерагения. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1999. 214 с.

- Львов К.А. Стратиграфия протерозоя и нижнего палеозоя Приполярного Урала//Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1959. Вып. 35. С. 51-73.

- Фишман М.В., Голдин Б.А. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала. Л.: Наука, 1963. 105 с.

- Юдович Я.Э., Мерö А.В., Пыстин А.М. Контрастно-зональные гранаты в кислых метатуфах из рифейских отложений Приполярного Урала//Народное хозяйство Республики Коми. Воркута -Сыктывкар, 1992. Т.1, № 3. С. 492-504.

- Возраст цирконов из гранитов ядра Хобеизского гранито-гнейсового купола (Полярный Урал)/А.А. Соболева, Н.А. Кузенков, О.В. Удоратина и др.//Происхождение магматических пород: Материалы Международного (X Всероссийского) петрографического совещания. Апатиты: Кольский НЦ РАН, 2005. С. 236-238.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Метаморфизм и гранитообразование в протерозойско-ранне-палеозойской истории формирования Приполярноуральского сегмента земной коры//Литосфера, 2008. № 8. С. 25-38.

- Пыстина Ю.И., Пыстин А.М. Цирконовая летопись Уральского докембрия. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 168 с.

- Нижний докембрий Приполярного Урала/А.М. Пыстин, Ю.И. Пыстина, И.Л. Потапов и др. Сыктывкар: Геопринт, 2010. 44 с.