Новые данные об округе Изборска в X-XII вв

Автор: Лопатин Н.В., Харлашов Б.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот материалы новых полевых исследований памятников округи раннего Изборска - времени функционирования города на Труворовом городище. Два погребения изучено на могильнике Усть-Смолка. Одно из них, женское трупоположение XI в., примечательно относительно богатым инвентарем, в составе которого присутствуют элементы древностей латгалов. На селище у д. Брод собрана небольшая, но представительная коллекция керамики X-XII вв.Приводится карта памятников округи Изборска, выдвинуты гипотезы о динамике жизни города и округи как единого поселенческого организма

Археология древней руси, изборск, труворово городище, округа, трупоположение, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328222

IDR: 14328222

Текст научной статьи Новые данные об округе Изборска в X-XII вв

Изучение памятников ближайшей округи Изборска (рис. 1: с. 345), системы расселения и ее динамики остается в настоящее время одной из актуальных задач изборской археологии. Мы уверены, что это направление исследований способно пролить дополнительный свет и на историю собственно города. В данной статье представлены результаты небольших новых полевых работ на двух памятниках, выполненных в данном направлении.

Курганный могильник Усть-Смолка расположен в 350 м к востоку от Го-родищенского оз. на одном из возвышенных плато, формирующих края Избор-ско-Мальской долины (рис. 1, 11). Курганный могильник – одна из составляющих археологического комплекса: кроме него, здесь известно селище на берегу озера, датирующееся от середины I тыс. н. э. до XII–XIII вв., жальничный могильник, каменные кресты.

Курганная группа Усть-Смолка изучалась впервые Ф. Крузе в 1840 г., отрывочные данные о результатах тех раскопок анализировались В. В. Седовым ( Седов , 1988. С. 98). В 1979 г. Л. Е. Сергеевой (Грушиной) был составлен план расположения археологических памятников на восточном берегу Городищенского озера ( Сергеева , 1979б), уточненный в 1998 г. А. Е. Королевым и Б. Н. Хар-лашовым ( Королев и др. , 2000). В 1999 г. Н. В. Лопатиным исследовался курган 3, насыпь которого в значительной степени состояла из известняковых камней, и прилегающая к нему территория. Были изучены 4 трупоположе-ния, датирующиеся XI в., и два более ранних трупосожжения ( Лопатин , 2004. С. 200–204).

В 2008, 2014 и 2015 гг. раскопки могильника продолжены Б. Н. Харлашо-вым. В 2008 г. проведены раскопки каменной насыпи, расположенной неподалеку от кургана 3. Выяснено, что эта насыпь является результатом ремесленной деятельности – обработки известняка ( Харлашов , 2008).

Раскопы 2014 и 2015 гг. общей площадью 90 м2 располагались между курганами 3 и 4 и примыкали с юго-востока к раскопу 1999 г. Площадка была хорошо задернована и имела небольшой наклон в юго-восточном направлении. Перепад высот на уровне дневной поверхности составлял 78 см. Еще до начала археологических раскопок на поверхности прослеживались следы распашки 1960–1970-х гг.

Под дерном находился темно-серый слой толщиной от 0,2 м до 0,75 м, сформировавшийся за время функционирования могильника и последующего хозяйственного освоения территории. Наиболее ранние находки из слоя могильника – височное проволочное серебряное спиралеконечное кольцо, синяя стеклянная бусина и фрагменты лепной керамики. К периоду Средневековья относятся серебряная монета (денарий?), железный наконечник арбалетного болта и железное разделительное кольцо с двумя обоймицами. В слое найдены также 22 фрагмента гончарной керамики, часть которых, судя по форме венчиков, может быть датирована XV–XVIII вв.

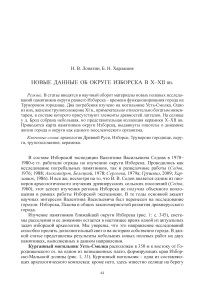

Исследовано два трупоположения – № 7 и 8 по общей нумерации погребений могильника. При совмещении планов раскопов 1999, 2014 и 2015 гг. оказалось, что четыре погребения расположены в один ряд, хотя одно из них (№ 7) ориентировано перпендикулярно остальным (рис. 2).

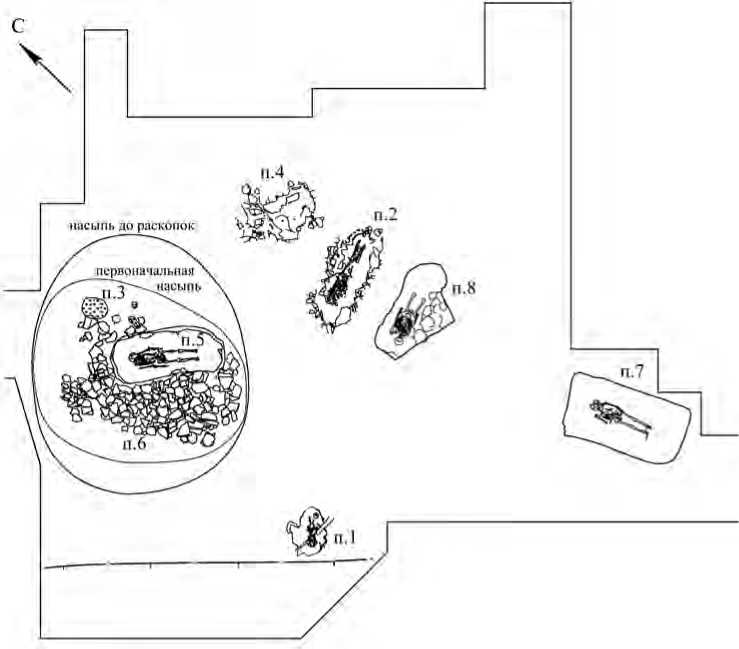

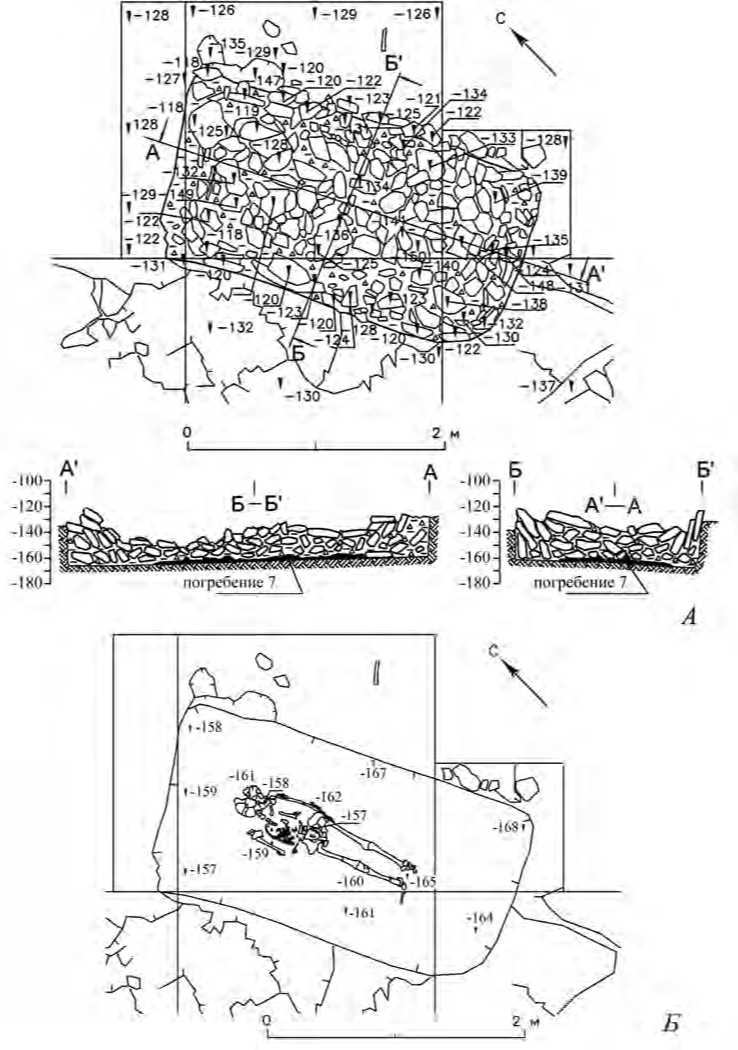

Наиболее интересно погребение 7. Погребальная камера, заполненная в верхней части плитняком, имела размеры 2,8 х 1,4 м, размеры камней в заполнении от 8 х 10 см до 25 х 36 см. Камни, находившиеся вдоль краев ямы, располагались почти вертикально, а в центральной части заполнения лежали либо горизонтально, либо под небольшим углом наклона (рис. 3, а ). Пространство между ними было заполнено щебнем и глиной. Глубина камеры относительно уровня материка составляла 22–36 см. Дно камеры, на уровне которого было обнаружено погребение, – ровная известняковая скала.

Особенности расположения камней в заполнении камеры позволяют реконструировать следующую последовательность сооружения погребальной конструкции. Вначале в скале была вырублена яма. Затем камера по периметру

Рис. 2. Могильник Усть-Смолка. Сводный план погребений, изученных на могильнике Усть-Смолка в 1999, 2014 и 2015 гг.

была обложена плитняком на высоту 3–4 рядов (около 30 см), возможно, с применением связующего материала (глины). После совершения захоронения верх камеры был перекрыт, предположительно, деревянным настилом, на который сверху уложили плитняк. После этого над камерой, вероятно, была возведена насыпь, следы которой в раскопе проследить не удалось.

Использование дерево-каменного перекрытия могильной ямы было установлено и для впускного захоронения 5 в кургане 3 изучаемого могильника ( Лопатин , 2009. С. 85).

Точные аналогии конструкции камеры погребения 7 нам неизвестны. Можно обнаружить некоторое сходство с каменным ящиком, исследованным в кургане 3 Мальского курганно-жальничного могильника. Однако в том случае мужское трупоположение XI в. располагалось не в яме, а на горизонте (на дне ящика). Сам же ящик, имея небольшую ширину, был перекрыт крупными известняковыми плитами. В. В. Седов, исследовавший курган, связал использование подобных сооружений в округе Изборска с погребальной обрядностью эстов в начале II тыс. н. э. ( Седов , 1976. С. 92–95).

Рис. 3. Могильник Усть-Смолка. Погребение 7

А – верхняя часть заполнения погребальной камеры и разрезы; Б – расположение костяка

Согласно антропологическому определению, в камере была погребена женщина в возрасте около 50 лет1. Погребенная была помещена в центре сооружения на спине и ориентирована вдоль его длинной оси головой на север с небольшим отклонением к западу (рис. 3, б ).

Несмотря на то, что погребение не было нарушено позднейшими вторжениями, сохранность костяка неудовлетворительна. Череп оказался расплющенным в результате обрушившегося со временем перекрытия из плитняка. Перед тем как череп был раздавлен, он уже находился повернутым лицевой частью влево. Кости грудной клетки сохранились плохо и лежали не в анатомическом порядке. Кости левой руки, плечевая кость правой руки расположены вдоль костяка. Кости таза, так же как и череп, раздавлены. Ноги вытянуты. Частично сохранились кости стоп.

Сохранность костяка говорит о том, что разложение связующих тканей скелета произошло еще до того, как обрушилось перекрытие камеры. Расположение черепа на костях плечевого пояса, скорее всего, говорит о том, что голова погребенной была приподнята над полом камеры и опиралась на достаточно прочную подкладку. После разрушения шейных позвонков череп естественным путем переместился в область верхней части грудной клетки. О том, что верхняя часть туловища была слегка приподнята над дном камеры, может свидетельствовать изогнутая линия позвоночника.

Из погребения происходит многочисленный инвентарь. Сверху, справа и под черепом были найдены фрагменты головного венца («вайнаги») из бронзовых спиралек в 5 рядов, нанизанных на лыковые жгуты и скрепленных пластинами-обоймицами из белого металла (серебро?). Одна из обоймиц оказалась украшена напаянной пластинкой с геометрическим орнаментом (рис. 4, 1, 2 : с. 346).

Вероятно, к головному венцу крепилось серебряное (?) проволочное височное кольцо с загнутым в спираль концом (рис. 4, 3 ). Еще одно спиралеконечное височное кольцо найдено в юго-западном углу камеры (рис. 4, 4 ). Такие украшения встречаются в разных регионах в славянских памятниках VIII–X вв. Кроме них, в области черепа обнаружены 2 сомкнутоконечных бронзовых (?) проволочных кольца, один конец которых обрублен (рис. 4, 6, 7 ), а другой заострен, и одно кольцо с заостренными концами (рис. 4, 5 ). Такие кольца известны как в культуре длинных курганов, так и в курганах X – начала XI в. в Юго-Восточном Приладожье и Ярославском Поволжье. Кольца перечисленных типов найдены и при раскопках Труворова городища в Изборске ( Седов , 2007. С. 93).

Таким образом, убранство головы погребенной имело гибридную этническую окраску, сочетая латгальские и славянские элементы. Подобное сочетание известно, например, в курганных могильниках Тверского Поволжья ( Степанова , 2010. С. 287). Венчики-вайнаги найдены в целом ряде могильников на территории смоленско-полоцких кривичей ( Седов , 1982. С. 164).

В области правого плеча найдена серебряная подвеска-дирхем с частично сохранившимся бронзовым ушком (рис. 4, 8)2. В правой стороне плечевого отдела обнаружена фрагментированная бронзовая пластина с отверстием (рис. 4, 12). На костях правой стороны грудной клетки – бронзовая цепочка из сдвоенных колец длиной 16 см (рис. 4, 13). Подобные цепочки различной длины являлись непременной составной частью сложных нагрудных женских украшений балт-ских и финно-угорских племен.

Справа от правого колена лежал серебряный (?), орнаментированный «волчьим зубом» пластинчатый широкосрединный перстень с длинными заходящими концами, обернутыми вокруг щитка (рис. 4, 9 ). Перстни такого типа получили название «усатые». Наиболее ранние их экземпляры в латгальских и финских древностях датируются IX–X вв., затем распространяются по другим регионам. На Труворовом городище аналогичный перстень найден в нижнем слое ( Седов , 2007. С. 97). В Новгороде широкосрединный «усатый» перстень обнаружен в слое 20–50-х гг. XI в. ( Седова , 1981. С. 130).

Рядом с перстнем найден большой бронзовый грушевидный крестопрорезной бубенчик (рис. 4, 10 ). В месте наибольшего расширения бубенчик украшен двумя горизонтальными линиями, нижняя его часть орнаментирована параллельными косыми линиями. Этот тип бубенчиков датируется, по новгородской хронологии, от середины X до середины XII в. (Там же. С. 156). Есть такая находка и на Труворовом городище. В. В. Седов рассматривал такие бубенчики как довольно ранние (IX–X вв.) и не исключал их поступление в Изборск из стран северной Европы ( Седов , 2007. С. 96).

С правой стороны от костей таза обнаружен бронзовый двухпроволочный браслет с завязанными концами (рис. 4, 14 ). Аналогичные браслеты известны в курганах могильников восточного Причудья Ольгин Крест и Калихновщина, где такие предметы входят в комплексы находок XI–XII вв. ( Спицын , 1903. С. 60, 97. Табл. XII: 1, 2). Есть они и среди находок Люцинского могильника ( Ciglis, Radiņš , 2002. 89. lpp., 30. att.), а также на других памятниках X–XII вв.

С левой стороны левой ноги у колена находился развал гончарного сосуда (рис. 5 А : с. 347) диаметром по венчику 11–12 см, орнаментированного многорядной волной в сочетании с линейным орнаментом. Сосуд приземистый, плохо сформованный и слабообожженный. По-видимому, он был сделан специально для погребения, т. к. качество изготовления не позволило бы пользоваться им в быту сколь-нибудь продолжительное время. На Труворовом городище такая керамика характерна для нижнего горизонта древнерусского слоя ( Седов , 2007. С. 301, 303). Сосуд сходной профилировки с линейным орнаментом по плечику происходит из погребения 2 могильника Усть-Смолка ( Лопатин , 2009. С. 85).

Вблизи от горшка найдено крупное биконическое пряслице из розового шифера (рис. 4, 11 ).

Под тазовыми костями погребенной на пол камеры был положен железный гвоздь (рис. 4, 15 ), назначение которого непонятно. Еще одна находка из железа – небольшой нож с широкой спинкой (рис. 4, 16 ), который лежал в юго-восточном углу камеры рядом с височным кольцом. Кроме того, рядом с браслетом обнаружен железный предмет размерами 7 х 0,7 см клиновидного сечения (рис. 4, 17).

Наибольше количество находок – это бусы (69 шт.) и бисер (119 шт.), а также бронзовые проволочные колечки (112 шт.) диаметром 4–5 мм. Почти все эти предметы были найдены в области грудной клетки и живота.

Самую большую группу составляют синие и желтые бусы. Синие двух-и многочастные экземпляры, сделанные навивкой, делятся на две группы. Первая представлена крупными бусами зонной формы, иногда сдвоенными и строенными (рис. 4, 24, 28 ). Такие бусы часто встречаются во второй половине Х – XI в. Вторая группа – бусы-пронизки иных пропорций, с небрежно выделенными, часто асимметричными сегментами (некоторые бусы на рис. 4, 18 ). Они датируются более узко – концом X – XI в.

В достаточном количестве присутствуют желтые «лимонки» одно-, двух-и трехчастные из тянутых трубочек (рис. 4, 30 ). Одночастность считается сравнительно поздним признаком этого типа, многочастность (больше двух сегментов) – ранним. Среди желтых «лимонок» встречаются крупные двуслойные экземпляры с сердцевиной прозрачного бесцветного или желтоватого стекла. Такие бусы встречаются с конца X в., преимущественно обнаруживаясь в XI в.

Среди скопления желтых бус встречены два экземпляра желтого рубленого бисера. Такой бисер датируется широко, но его верхняя дата укладывается в те же хронологические рамки. Желтый рубленый бисер относится к наиболее ранним бусам в этом погребении.

Найдены три бусины с концентрическими глазками (рис. 4, 25–27 ) и две – с глазками в петлях (рис. 4, 20, 21 ). Последние бытуют во второй половине X – XI в. Наиболее ранней узкодатируемой из всего комплекса бус можно считать шарообразную черную бусину с желтой полосой (рис. 4, 22 ), нижняя дата которой определяется концом X в., а верхняя не очень отчетливо локализуется в первой половине XI в. Основная часть бисера выполнена навивкой и относится к XI в. (рис. 4, 19, 29 ). Предварительно, до завершения полного анализа всего ансабля бус, он может быть датирован первой третью или первой половиной XI в. Единственным экземпляром представлена цилиндрическая бусина из известняка (рис. 4, 23 )3.

Бусы и бисер распространены по погребению неравномерно. Зафиксировано компактное скопление синих многочастных пронизок, темного и зеленого бисера с левой стороны от тазовых костей (рис. 4, 18, 19 ). Скопление темного бисера обнаружено между правой плечевой костью и костями грудной клетки, а также в области живота (рис. 4, 29 ).

Бронзовые проволочные колечки (рис. 4, 31, 32 ) также образуют несколько скоплений: в области верхней части грудной клетки, с правой и с левой сторон грудной клетки. Несомненно, колечки украшали верхнюю часть костюма погребенной, предположительно, наплечное покрывало «виллайне» ( Седов , 1987. С. 361).

По результатам раскопок трудно сказать, какие из бус (вместе с дирхемом) входили в состав шейного ожерелья, а какие были использованы для украшения погребального костюма. Совершенно определенно можно говорить о том, что скопления бисера и бус у левой ноги рядом с горшком, а также с правой стороны грудной клетки не случайны и отражают целенаправленные обрядовые действия. Скорее всего, бисер был помещен в какие-то емкости.

В южной части погребальной камеры найдены два фрагмента костей животных. Один из них неопределим, а другой является фрагментом левой плечевой кости молочного поросенка4.

В северной части камеры на уровне дна обнаружен фрагмент истлевшей древесины размерами 22 х 5 см, ориентированный перпендикулярно длинной оси камеры. Возможно, это остатки обрушившегося перекрытия либо деревянного изделия, находившегося в камере.

Из зоны погребения для специальных исследований были взяты несколько образцов органики. Выяснилось, что в образце из области черепа содержатся в большом количестве чашечки, лепестки, семена, мелкие веточки душицы; семена тимьяна ползучего, семя мари белой, лист злака мятлика лугового, несколько венчиков синяка, несколько семян песчанки, щепочки сосны. В образце, взятом из-под браслета, обнаружены семя березы бородавчатой и стружка сосны5. Надо полагать, что травы и стружка использовались при обустройстве погребения.

Конструкция камеры и обилие погребального инвентаря показывают, что это одно из самых богатых захоронений, известных по раскопкам в округе Избор-ска рассматриваемого периода. Характерные элементы костюма погребенной (головной венец «вайнаги», признаки присутствия на погребенной наплечного покрывала «виллайне») находят прямые аналогии среди древностей латгалов и других балтских племен. Важно отметить, что северная ориентировка погребенной сближает это захоронение с обрядом, распространенным на территории земгалов ( Седов , 1987. С. 372).

Возможно, этническую окраску имеет использование луговых трав в погребальном обряде. Например, в могильниках латгалов существовал обычай помещать под голову букет из папоротника (могильник Рикополе) ( Радиньш , 1987. С. 80–82).

Именно в женских захоронениях курганных могильников латгалов, расположенных в восточном ареале расселения этого племени, из орудий труда известны только железные ножи. Также в латгальских женских погребениях часты находки пряслиц для веретена из различных материалов ( Радиньш , 2001. С. 94).

В. В. Седов на материалах Труворова городища и могильников округи Из-борска и Пскова приходил к выводу о присутствии здесь балтского, в том числе латгальского, населения (Седов, 2007. С. 395–396). В литературе высказано мнение о том, что латгальское культурное влияние в регионе Изборска обязано посредничеству особой этнически смешанной группы прибалтийско-финского населения, оставившего могильник Сиксяля и подобные памятники к юго-западу от Изборска (Valk, 2009. P. 171). Нам представляется, что комплекс погребения 7 могильника Усть-Смолка, имеющий явные балтские черты, но в то же время не находящий прямых аналогий в материалах могильника Сик-сяля (Laul, Valk, 2007; Valk et al., 2014), свидетельствует о наличии и других, непосредственных, вариантов славяно-балтского взаимодействия в округе Из-борска.

Селище Брод расположено в 1,2 км к северу от Труворова городища, на низкой надпойменной террасе правого берега р. Сходницы, соединяющей Городищенское и Мальское оз., на территории современной деревни (рис. 1, 8 ). В 2014 г. была проведена разборка культурного слоя из заполнения котлована погреба, вырытого на территории одного из землевладений в центральной части селища. Эти небольшие работы дали весьма интересный и показательный набор керамического материала, хорошо датируемый на основе керамической шкалы Пскова и Изборска ( Белецкий , 1980. С. 6, 7; Кильдюшевский , 2002; Королева и др ., 2003; Лопатин , 2007).

На рис. 5 Б показаны наиболее крупные фрагменты. Количественная представленность отдельных типов пропорционально соответствует всей коллекции. Присутствуют все оновные группы керамики X–XIII вв.: 1) лепная (рис. 5 Б , 1, 2 ); 2) раннекруговая (рис. 5 Б , 3, 4 ); 3) разные типы круговой «эсовидной» XI – начала XII в. (рис. 5 Б , 5–8 ); 4) с цилиндрическим горлом – XI в. (рис. 5 Б , 9 ); 5) с раструбовидным горлом – XII в. (рис. 5 Б , 10, 11 ); 6) с коротким раструбовидным горлом и горизонтальным срезом края – XII в. (рис. 5 Б , 12 ); 7) с резко отогнутым наружу краем, снабженным бортиком, – XIII в. (рис. 5 Б , 13 ).

Обращает на себя внимание состав этой коллекции в сравнении с материалами Труворова городища, с учетом данных по селищу Усть-Смолка (рис. 1, 12 ), с которого происходит аналогичный подъемный материал ( Лопатин , 2002. Рис. 3, 4). Во-первых, на городище крайне малочисленна керамика с раструбовидным горлом (типа рис. 5 Б , 10, 11 ). Возможно, это свидетельствует о снижении интенсивности городской жизни и переходе основной части населения в близлежащие деревни. Во-вторых, наоборот, керамика XIII в., единично представленная в материалах селища Брод, на Труворовом городище составляет более половины всей керамической коллекции. Вероятно, в это неспокойное время основная часть населения округи концентрировалась под защитой городских стен и на посаде города. Однако для проверки последнего предположения необходимо изучение других селищ в округе, в том числе расположенных на более высоких террасах долины, чем селища Брод и Усть-Смолка.

Список литературы Новые данные об округе Изборска в X-XII вв

- Александров А. А., Белецкий С. В., 1978. Исследование памятников у дер. Лезги//АО 1977 г. М.: Наука. С. 5.

- Белецкий С. В., 1980. Культурная стратиграфия Пскова (археологические данные к проблеме происхождения города)//КСИА. Вып. 160. С. 3-18.

- Грушина Л. Е., 2009. Курганно-жальничный могильник близ дер. Верепково; Курганный могильник у дер. Лопатово (Турок) Печорского района Псковской области; Жальнично-грунтовый могильник у дер. Новая Печорского района Псковской области//Сетумаа -2. Археология и ранняя история (до 1920 года). CD-диск ко 2-му тому. Тарту: Эстонский национальный музей. С. 53-64. (На рус. яз.) (Печатная версия: Setomaa -2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 2009.)

- Кильдюшевский В. И., 2002. Керамика Пскова XII-XVII вв.//Ладога и ее соседи в эпоху Средневековья/Отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб.: ИИМК РАН. С. 5-33.

- Королев А. Е., Харлашов Б. Н, Воронкова Е. В., 2000. Работы в Печорском районе Псковской области//АО 1998 года. М.: Эдиториал УРсС. С. 32-33.

- Королева Э. В., Кулакова М. И., Степанов С. В., 2003. Керамика средневекового Пскова XXVII вв.//АИППЗ: Мат-лы науч. семинаров за 2001-2002 гг. Псков: Изд-во Псковского областного центра народного творчества. С. 73-79.

- Лопатин Н. В., 2002. Итоги изучения археологического комплекса Усть-Смолка в 1999-2001 гг.//Изборск и его округа: Мат-лы науч.-практич. конф., посвящ. 30-летию Изборской археологической экспедиции, 6-7 сентября 2001 г./Отв. ред. В. В. Седов. Псков. С. 48-52.

- Лопатин Н. В., 2004. Новые данные о предыстории Изборска//Восточная Европа в Средневековье: К 80-летию В. В. Седова. М.: Наука. С. 200-206.

- Лопатин Н. В., 2007. Проблемы изучения керамики Изборска//АИППЗ: Семинар им. акад. В. В. Седова: Мат-лы LII заседания, посвящ. пам. проф. А. Р. Артемьева. Псков. С. 217-231.

- Лопатин Н. В., 2009. Могильник Усть-Смолка 3//Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Eesti Rahva Museum 100. Tartu. (DVD приложение). С. 84-86.

- Радиньш А. А., 1987. Новые данные о курганном обряде на территории латгалов в первой половине II тысячелетия н. э. (по материалам Резекненского р-на)//КСИА. Вып. 190. С. 80-83.

- Радиньш А. А., 2001. Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10-13 веков//Archaeologia Lituana. № 2. Vilnius. С. 65-118.

- Седов В. В., 1960. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли. М.: Изд-во АН СССР 159 с. (МИА; № 92.)

- Седов В. В., 1976. Мальской курганно-жальничный могильник близ Изборска//КСИА. Вып. 146. С. 87-95.

- Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука. 328 с. (Археология СССР.)

- Седов В. В., 1987. Земгалы//Финно-угры и балты в эпоху Средневековья/Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 37-375. (Археология СССР.)

- Седов В. В., 1988. Погребальные памятники Изборска//Археологические памятники Европейской части РСФСР: Погребальные памятники. М. С. 91-106.

- Седов В. В., 2007. Изборск в раннем Средневековье. М.: Наука. 413 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 195 с.

- Сергеева Л. Е., 1979а. Разведки в Печорском районе Псковской обл.//АО 1978 г. М.: Наука. С. 38-39.

- Сергеева Л. Е., 1979б. Отчет о разведке в Печорском и Палкинском р-нах Псковской области в 1979 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 7906.

- Спицын А. А., 1903. Гдовские курганы в раскопках В. Н. Глазова. СПб.: Тип. Гл. Управления Уделов. 124 с. (Материалы по археологии России, издаваемые Археологической комиссией; № 29.)

- Степанова Ю. В., 2010. Хронология древнерусских погребальных памятников Верхневолжья//КСИА. Вып. 224. С. 285-296.

- Харлашов Б. Н., 1986. Археологическое изучение селищ Изборской округи//КСИА. Вып. 183. С. 70-76.

- Харлашов Б. Н., 2008. Отчет об археологических раскопках на территории курганного могильника Усть-Смолка близ пос. Изборск Печорского р-на Псковской области в 2008 году//Архив ИА РАН.

- Ciglis J., Radiņš A., 2002. Ludzas Odukalna kapulauka katalogs. Rīga: Latvijas vēstures muzejs. 250 lpp.

- Laul S., Valk H., 2007. Siksälä. A community at the frontiers. Iron age and medieval. Tallinn; Tartu: University of Tartu, Institute of History and Archaeology. 237 p.

- Valk H, 2009. Hilisrauaaeg (1000/1050-1225)//Setomaa -2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu. S. 126-166. (На эст. яз.) (Резюме: Поздний железный век (1000/1050-1225). С. 170-172.)

- Valk H., Ratas J., Laul S., 2014. Siksälä kalme. II: Matuste ja leidudekataloog. Tartu: Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut. 335 p. (На эст. яз.)