Новые данные по гончарству ямной культуры Южного Приуралья

Автор: Салугина Н.П., Моргунова Н.Л., Файзуллин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технологического анализа керамики ямной культуры из кургана 1 курганного могильника Болдыревского IV в Оренбургской области. Конструкция кургана уникальна. Две ранние насыпи с погребениями детей были перекрыты огромным курганом над другим, более поздним захоронением взрослых людей. Керамика обнаружена в детских погребениях под малыми насыпями, во рвах и в насыпи кургана. Технологический анализ керамики, проведенный по методике А. А. Бобринского в рамках историко-культурного подхода, выявил навыки труда гончаров на всех ступенях технологического процесса. Сопоставление полученных данных с особенностями ранее изученной технологии керамики ямной культуры разных этапов ее развития позволило отнести исследованные сосуды к развитому этапу ямной культуры. Близость субстратных навыков на ступени конструирования свидетельствует о культурной близости населения, сложившейся в прошлом, еще на этапе становления ямной культуры. Но внутри себя это население было неоднородным, состоящим как минимум из двух родовых групп. Об этом свидетельствуют разные представления об исходном пластичном сырье и особенности составления формовочных масс. Проведенный технологический анализ позволяет заключить, что малые насыпи сооружены в короткий промежуток времени родственными группами населения, принадлежавшими к самостоятельным родовым коллективам. Археологические данные не противоречат данному выводу.

Волго-уральский регион, ямная культура, погребальный обряд, керамика, технологический анализ, исходное пластичное сырье, формовочные массы, конструирование посуды

Короткий адрес: https://sciup.org/143182436

IDR: 143182436 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.261-275

Текст научной статьи Новые данные по гончарству ямной культуры Южного Приуралья

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Этнокультурные процессы в бронзовом и раннем железном веке в свете междисциплинарных исследований в Южном Приуралье» (РНФ № 23-68-10006).

В 2019–2020 гг. археологической экспедицией ОГПУ под руководством Н. Л. Моргуновой был исследован один из элитных, наиболее крупных курганов ямной культуры на территории северной части Волго-Уралья – курган 1 могильника Болдырево IV (рис. 1: 1 ). Некрополь находится в 4 км к юго-юго-западу от с. Болдырево Ташлинского р-на Оренбургской обл. на первой, высоко расположенной надпойменной террасе левого берега р. Иртек, притока р. Урал.

Раскопки на этом памятнике параллельно с работами на хорошо известном могильнике Болдырево-1 были начаты в 1984–1986 гг. ( Кравцов, Моргунова , 1991; Моргунова , 2000; 2014. С 85–86; Моргунова и др. , 2021). До начала раскопок курган имел диаметр 62 м, высоту 4,2 м. При этом его центр был снивелирован грабительской ямой начала ХХ в. В древности высота кургана могла достигать примерно 8 м. Уникальным является его внутреннее устройство и не встречавшиеся ранее элементы оформления подкурганной площадки и могильных сооружений. Курган был окружен кольцевым рвом шириной до 10 м.

По данным археологических и палеопочвенных исследований, курган 1 состоял из трех конструкций. Ранний горизонт представляют курганные насыпи 1 и 2. Их размеры идентичны: высота около 1,0–1,2 м, диаметр 10–11 м. Древние курганы находились в пределах площадки, которую полностью перекрывала самая большая, третья насыпь, возведенная позднее для грандиозного погр. 5, где захоронены пять взрослых индивидов. Грунт для ее сооружения был взят из внешнего кольцевого рва. В центрах подкурганных площадок насыпей 1 и 2 находилось по одному погребению (соответственно погр. 3 и 4). Площадки были окружены рвами, состоявшими из отдельных ям овально-подквадратных очертаний и разной глубины (рис. 1: 2 ), что отличает их от внешнего сплошного кольцевого рва. Таким образом, судя по данным стратиграфии и расположению погребений, можно заключить, что строительство этого комплекса происходило планомерно в течение относительно небольшого интервала времени. Безусловно, площадка для сооружения грандиозного погр. 5, четко вписавшегося между более ранними курганами, была выбрана неслучайно.

В данной статье мы обращаемся к материалам курганов 1 и 2, поскольку именно здесь была обнаружена керамика.

Описание детских погребений

Погр. 3 (рис. 1: 4 ) было совершено в яме прямоугольной формы размером 70 × 100 см, глубиной 70–72 см от уровня материка (-482 см от 0). На дне могилы поверх органической подстилки располагался скелет ребенка около 6 лет2. Покойный был захоронен в скорченном положении на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, согнутыми ногами, головой на востоко-северо-восток. Кости скелета были слабо окрашены охрой, яркие пятна которой зафиксированы местами на подстилке. За черепом лежал целый керамический сосуд (рис. 1: 3 ).

Погребение 4 (рис. 2: 3 ) было совершено в яме прямоугольной формы размером 87 × 144 см, глубиной 75–80 см от уровня материка (-488 см от 0). Детский

Рис. 1. Курган 1, могильник Болдыревский IV

1 – курган до раскопок; 2 – западный профиль центральной бровки, вид в разрезе на насыпь 1 над погребением 3, в плане на уровне материка – очертания ям рва 1 вокруг погребения; 3 – сосуд из погребения 3; 4 – погребение 3

Рис. 2. Курган 1, могильник Болдыревский IV

1 – восточный профиль западной бровки, вид на насыпь 2 над погребением 4. Выше насыпь 3; 2 – сосуд из погребения 4; 3 – погребение 4; 4–6 – фрагменты керамики из рва 2 вокруг погребения 4

скелет располагался на органической подстилке строго по центру ямы. Ребенок был погребен в скорченном положении на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, головой на северо-восток. Скелет был слабо окрашен охрой. Ее яркие пятна зафиксированы вокруг черепа и на лицевых костях. На теменных костях лежали фрагменты еще одного черепа. Между черепами и северной стенкой ямы находился керамический сосуд, а под ним – острие из грифельной косточки длиной 11,5 см.

Многими исследователями отмечалось, что особенностью погребальной обрядности населения ямной культуры Волго-Уралья является достаточно редкое помещение в могилу керамических сосудов. Так, в монографической работе по приуральской группе памятников ямной КИО Н. Л. Моргуновой приводятся данные по всем обрядовым группам, из которых следует, что керамические сосуды содержатся примерно в 20 % погребений, и только в III обрядовой группе (с неординарным обрядом) керамика содержится в 30 % погребений ( Моргунова , 2014. С. 46–47. Табл. 3; С. 61–62. Табл. 6; С. 79–80. Табл. 8; С. 104. Табл. 9). В то же время практически все исследователи в своих построениях по общей характеристике культуры, ее периодизации и социальной структуры опираются на анализ керамики. Именно поэтому каждый новый случай обнаружения керамики в погребениях вызывает повышенный интерес. Ввод в научный оборот новых находок керамики ямной культуры обычно сопровождается описанием ее морфологических особенностей: форма сосудов, орнамент, обработка поверхностей. Однако приемы ее изготовления требуют специального исследования.

Целью данной статьи является введение в научной оборот данных по технологии изготовления керамики из кургана 1 курганного могильника (КМ) Болды-рево IV, происходящей из раскопок Оренбургской археологической экспедиции 2019–2020 гг. под руководством Н. Л. Моргуновой.

Методика исследования

Технологический анализ проводился по методике А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1999) в рамках историко-культурного подхода, позволяющего не только выделять конкретную информацию о приемах изготовления сосудов, но и обсуждать конкретные вопросы истории изучаемого населения, такие как ареалы расселения отдельных культурных групп, их миграции; относительная хронология и социальная структура и др. Работы с применением данной методики дают новые интересные данные по истории населения разных регионов в разные исторические эпохи (Васильева, 2006; Волкова, 2014; Салугина, 2019; Турганикское поселение…, 2017; Цетлин, 2013; Илюшина, 2019 и др.). Хотелось бы акцентировать внимание только на нескольких моментах: 1) на сегодняшний день это единственная методика, позволяющая не только обоснованно выделять информацию из археологического материала, но и обсуждать механизмы формирования и трансформации гончарных навыков; 2) выделение А. А. Бобринским приспособительных (отбор и подготовка исходного сырья, составление формовочных масс и способы обработки поверхностей сосудов) и субстратных (способы конструирования и формообразования) навыков в гончарстве позволяет использовать результаты анализа изучаемого материала для реконструкций этнических процессов как на этапе жизни изучаемого населения, так и в предшествующие периоды.

Это особенно важно, поскольку таким образом мы получаем конкретную информацию о возможных истоках населения, миграциях разных групп и т. д. Напомним, что к субстратным навыкам отнесены и представления об исходном сырье – не конкретные навыки отбора сырья, а именно представления о том, из чего должна делаться посуда: из илов, илистых или природных глин.

Исходя из состояния керамического материала, полная информация по всем ступеням производственного процесса получена по двум целым сосудам из погр. 3 и 4; по фрагментам сосудов из рвов и насыпи информация выделена по исходному пластичному сырью (ИПС), составам формовочных масс (ФМ) и обработке поверхностей.

Характеристика источника

Керамический комплекс из кургана 1 КМ Болдырево IV представлен двумя целыми сосудами из погребений 3 и 4 и фрагментами сосудов из насыпи кургана и рвов. Как отмечалось выше, погребения 3 и 4 обнаружены под отдельными насыпями, впоследствии перекрытыми одной общей насыпью.

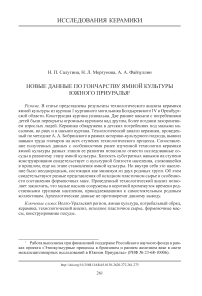

Сосуд из погр. 3 (рис. 1: 3 ) полуяйцевидной формы с прикрытым устьем, выпуклым туловом и округлым дном, украшенный в верхней части тулова двумя рядами отпечатков крупной перевитой веревочки, ниже которых нанесены два ряда овальных вдавлений. Обе поверхности сосуда заглажены гребенчатым штампом. Его высота 13 см, диаметр горловины 9,5 см.

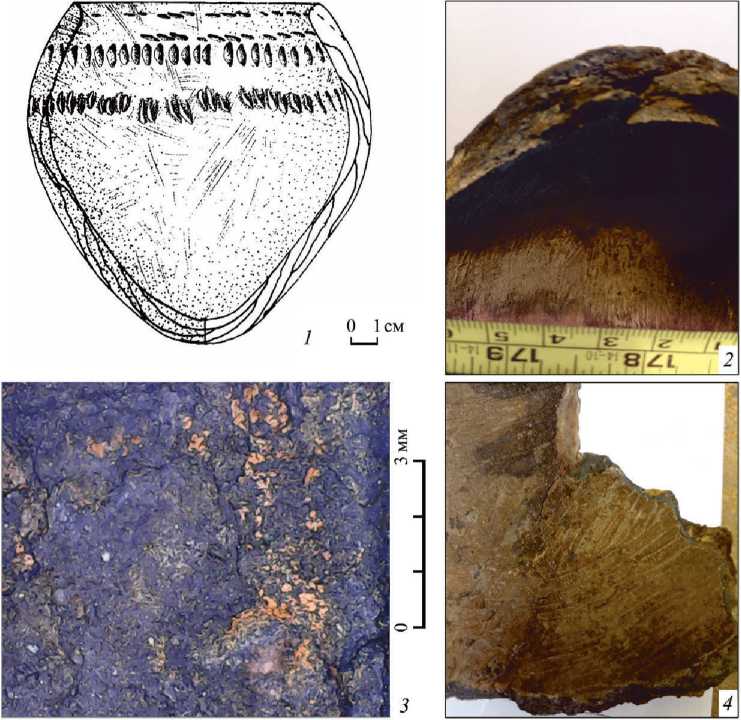

Сосуд из погр. 4 (рис. 2: 2 ) также полуяйцевидной формы с прикрытым устьем, выпуклым туловом и округлым дном имеет высоту 10 см, диаметр горловины 8 см. Заглаживание гребенчатым штампом зафиксировано только на части внешней поверхности сосуда. Орнаментальная композиция, расположенная вверху тулова, состоит из четырех рядов отпечатков перевитой веревочки. В одном месте полоса орнамента прерывается защипом.

Важной деталью погребального обряда является значительное число фрагментов керамики вне погребений. В ямах рвов, окружавших насыпи курганов 1 и 2, и в самих насыпях были обнаружены обломки 10 фрагментов от толстостенных сосудов (рис. 2: 4 – 6 ), представленные в основном стенками, очень редко – венчиками. Внешние и/или внутренние поверхности сосудов заглажены в основном крупным гребенчатым штампом. Аналогичная картина зафиксирована в Красиковском I КМ, в котором подавляющая часть керамики обнаружена во рвах ( Моргунова и др ., 2019. С. 4–38).

Технологический анализ керамики

Сосуд из погр. 3. Изготовлен из ожелезненной незапесоченной глины, в которой в качестве естественных примесей зафиксированы песок и бурый железняк. Песок представлен очень небольшим количеством пылевидной фракции и практически единичными включениями песчинок размером 0,3–0,6 мм

(2–4 включения на 1 кв. см). Бурый железняк представлен единичными оолитовыми включениями размером 0,5–1,0 мм. При составлении ФМ к глине добавляли шамот и органический раствор (табл. 1). Шамот размером 0,7–1,8 мм введен в небольшой концентрации – примерно 1:6/7. Органический раствор, конкретный состав которого пока не определен, фиксировался по наличию участков излома, покрытых крупинчатым веществом рыжего цвета (рис. 3: 3 ).

Таблица 1. Керамический комплекс из кургана 1 КМ Болдырево IV. Соотношение исходного пластичного сырья и составов формовочных масс

|

Место находки |

Вид исходного пластичного сырья |

|||

|

Илистая глина |

Глина |

|||

|

ДР |

ДР + Ор |

Ш |

Ш + Ор |

|

|

Сосуды из погребений |

||||

|

П. 3 |

+ |

|||

|

П. 4 |

+ |

|||

|

Фрагменты сосудов из рвов |

||||

|

Ров 1, яма 8, Х2 |

+ |

|||

|

Ров 2, яма 10, Х33 |

+ |

|||

|

Ров 2, яма 10, Х37 |

+ |

|||

|

Ров 2, яма 10, Х34 |

+ |

|||

|

Ров 2, яма 4, Х15 |

+ |

|||

|

Фрагменты сосудов из насыпи |

||||

|

Насыпь, Х5 |

+ |

|||

|

Насыпь, Х9 |

+ |

|||

|

Насыпь, Х7 |

+ |

|||

|

Насыпь, Х4 |

+ |

|||

|

Насыпь, Х3 |

+ |

|||

|

Всего по ФМ |

7 |

1 |

2 |

2 |

Примечания : ДР – дробленая раковина; Ш – шамот; Ор – органический раствор.

Обработка поверхностей сосуда осуществлялась простым заглаживанием. Обе его поверхности заглажены гребенчатым штампом в разных направлениях, оставляющим так называемые расчесы (рис. 3: 2, 4 ).

Сосуд из погребения 4. Для его изготовления отбиралась илистая глина, в которой в качестве естественных примесей присутствовали: песок мелкий в очень небольшой концентрации; комочки чистой глины размером от 0,6 до 1,2 мм; бурый железняк или иные железистые включения; раковина разного размера, но преимущественно меньше 2 мм, со сглаженными очертаниями, серовато-коричневого цвета; растительность измельченная, размером до 2, реже 3–4 мм.

Рис. 3. Курган 1, могильник Болдыревский IV.

Технологические особенности изготовления сосуда из погребения 3

1, 2 – конструирование сосуда. Характер спаев при лоскутном спиралевидном налепе (прорисовка и фото начина); 3 – состав формовочной массы сосуда: незапесоченная глина + мелкий шамот + органический раствор; 4 – следы «расчесов» от заглаживания поверхности сосуда крупным гребенчатым штампом

При составлении ФМ к илистой глине добавлялась специально нагретая дробленая раковина (табл. 1). Такая раковина имеет ряд признаков, отличающих ее от раковины, естественно присутствующей в сырье: она, как правило, пепельно-серого цвета с сохранившимся перламутром, окатанных очертаний, чаще – в виде чешуек; наблюдается расщепление раковины по слоям (рис. 4: 3 ).

Поверхности сосуда обрабатывались простым заглаживанием. В качестве инструментов для обработки поверхности служили кусочек ткани и гребенчатый штамп, которым заглажена в основном верхняя часть внешней поверхности сосуда (рис. 4: 4 ).

Рис. 4. Курган 1, могильник Болдыревский IV.

Технологические особенности изготовления сосуда из погребения 4

1, 2 – конструирование сосуда. Характер спаев при лоскутном спиралевидном налепе (прорисовка и фото начина); 3 – состав формовочной массы сосуда: илистая глина + измельченная специально нагретая раковина; 4 – следы «расчесов» от заглаживания поверхности сосуда гребенчатым штампом

Конструирование сосудов из обоих погребений идентично. Начины, изготовленные в соответствии с донно-емкостной программой, являются одноэлементными, т. е. сделаны до наибольшего расширения тулова, после чего край начина выравнивался и начинало конструироваться полое тело. В качестве строительных элементов как начинов, так и полого тела использовались лоскуты, которые наращивались по траектории, близкой к спиралевидной (рис. 3: 1, 2 ; 4: 1, 2 ). Характер наложения строительных элементов позволяет предполагать, по крайней мере, для начинов, использование формы-основы ( Васильева, Салугина , 2010. С. 83, рис. 22). Окончательную форму сосудам придавали посредством выдавливания пальцами и легким выбиванием колотушкой с гладкой рабочей частью.

Фрагменты сосудов из рвов и насыпи (табл. 1). Для изготовления практически всех сосудов, фрагменты которых обнаружены вне погребений, отбиралась илистая глина (9 из 10 фрагментов). При составлении ФМ к ИПС добавляли предварительно нагретую измельченную раковину, иногда вместе с органическим раствором. В двух случаях к илистой глине был добавлен шамот (ров 1, Х2 и насыпь, Х4). Таким образом, большинство фрагментов от разных сосудов, происходящих из насыпи и рва 2, близки по навыкам отбора ИПС и составления ФМ сосуду из погр. 4. Только один сосуд, фрагмент которого обнаружен в насыпи (Х3), был сделан из ожелезненной незапесоченной глины, к которой при составлении ФМ был добавлен шамот и органический раствор, т. е., он полностью идентичен сосуду из погребения 3. Поверхности сосудов, либо обе, либо только внутренняя, заглажены гребенчатым штампом (рис. 2: 4–6).

Обсуждение результатов

Новые находки керамики из погребальных памятников ямной культуры сразу ставят перед исследователями вопросы: «вписываются ли» эти сосуды в общий корпус ямной керамики и к какому этапу развития культуры их возможно отнести? Возможно ли их отнесение к единой родственной группе или же они отражают контакты с иными в культурном отношении группами населения?

Два целых сосуда из погр. 3 и 4 по форме и орнаментации близки и типичны для памятников развитого этапа ямной культуры Волго-Уралья. Для этого этапа характерны сосуды полуяйцевидной формы либо с прикрытым устьем, либо с невысоким, отогнутым наружу венчиком. Поверхность заглаживалась гребенчатым штампом, оставляющим характерные «расчесы». Орнамент, если имеется, расположен в верхней половине сосуда ( Моргунова , 2014. С. 197).

Технология изготовления исследованных сосудов также укладывается в технологические особенности посуды из погребений развитого этапа ямной культуры. На сегодняшний день в рамках историко-культурного подхода по методике А. А. Бобринского проведен технологический анализ всей доступной для изучения керамики ямной культуры региона на всем протяжении ее развития. Кратко суммируя результаты исследования керамики из погребальных памятников, напомним, что как для репинского, так и для развитого этапов характерен отбор илистых глин (около 30 % для репинского и около 40 % для развитого этапов) и природных ожелезненных глин (8 % и 16 % соответственно). При составлении ФМ к исходному пластичному сырью преимущественно добавлялись специально нагретая дробленая раковина, как отдельно, так и в сочетании с органическим раствором, и шамот. Для керамики раннего этапа рецепты с дробленой раковиной составляют примерно 20 %, с шамотом – около 10 %, для развитого этапа соответственно 12 % и 30 % (Салугина, 2019. С. 119). В конструировании посуды общими для раннего и развитого этапов ямной культуры являются изготовление начинов в соответствии с двумя программами: донно-емкостной и емкостно-донной, в основном с применением форм-моделей. Строительными элементами как для изготовления начинов, так и полого тела выступали лоскуты, которые наращивались по спиралевидной траектории. Поскольку не все сосуды дают возможность изучить особенности конструирования начинов, то выделить ведущую или наиболее массовую программу не представляется возможным. Оформление внешнего облика посуды осуществлялось простым заглаживанием тканью, кожей, гребенчатым штампом. Следует отметить, что крупный гребенчатый штамп (с размером зубцов 2–3 мм), оставляющий глубокие рельефные «расчесы», более характерен для раннего (репинского) этапа; для обработки поверхностей керамики развитого этапа применялся более мелкий штамп (1–2 мм). В случаях использования крупного штампа отпечатки были более сглаженными.

Таким образом, можно отметить в целом эволюционный характер развития навыков изготовления керамической посуды от раннего к развитому этапу. Появление же новых технологических приемов (использование жгутов и лент в качестве строительных элементов, применение скульптурной лепки на плоскости, составление концентратов с неожелезненной глиной) свидетельствует об усложнении состава населения, усилении контактов и проникновении инокультурных традиций. Необходимо отметить, что неоднородный состав субстратных навыков свидетельствует и о неоднородности состава населения. В составе населения ямной культуры Волго-Уралья фиксируются как минимум две культурные (или этнокультурные) группы, традиционно делавшие начины сосудов в соответствии с двумя программами: донно-емкостной и емкостно-донной, а также имевшие разные представления об исходном пластичном сырье, т. е. о том материале, из которого должна делаться посуда.

Исследованные сосуды из погребений 3 и 4 из кургана 1 могильника Бол-дырево IV дополняют и конкретизируют представленную выше информацию. Общность субстратных навыков на ступенях конструирования начина и полого тела, а именно изготовление начинов сосудов только по донно-емкостной программе; применение лоскутов, наращиваемых по спиралевидной траектории при конструировании как начина, так и полого тела; возможное применение форм-основ – все это свидетельствует об общих истоках населения, мастера которого сделали указанные сосуды. В данном случае это одна из двух культурных групп, о которых шла речь выше. Следовательно, по морфологическим и технологическим особенностям изученные сосуды из погребений 3 и 4 относятся к развитому этапу ямной культуры. В то же время представления об исходном пластичном сырье у гончаров этой культурной группы были разные: одни предпочитали отбирать илистую глину, другие – обычную ожелезненную глину. Напомним, что представления об ИПС также являются субстратными, т. е. остающимися неизменными довольно длительное время. Следовательно, данная культурная группа внутри себя также была неоднородной, возможно, состоявшей из двух родовых групп. Для каждой из этих родовых групп были характерны и свои особенности в составлении ФМ: к илистой глине добавлялась специально подготовленная, нагретая и дробленая раковина (сосуд из погр. 4), к глине был добавлен шамот и органический раствор (сосуд из погр. 3). За время существования происходило смешение между этими группами, на что указывают части сосудов из насыпи и рвов. Их морфологические особенности, в частности заглаживание поверхностей крупным гребенчатым штампом, сближают их с керамикой раннего (репинского) этапа. Единственный фрагмент сосуда (Х2) из рва 1 вокруг погр. 3 изготовлен из илистой глины, к которой добавлен шамот. Сосуд из указанного погребения изготовлен из глины, в составе его ФМ зафиксированы шамот и органический раствор. Здесь налицо смешение навыков изготовления посуды: илистая глина характерна для гончаров одной группы, а шамот в составе ФМ – для другой. Из рва 2, окружавшего погр. 4, происходят фрагменты сосудов, изготовленных только из илистой глины с добавлением нагретой дробленой раковины и иногда – органического раствора, т. е. по ИПС и ФМ они абсолютно идентичны сосуду из этого погребения. Сосуды, фрагменты которых происходят из насыпи кургана, сделаны из обоих видов ИПС, причем к илистой глине добавлена в основном дробленая нагретая раковина и только в одном случае добавлен шамот, а к глине добавлен шамот и органический раствор. Эти факты указывают на контакты между двумя группами населения и относительную одновременность совершения погребений. Если обратиться к поселенческой керамике репинского этапа, то мы должны отметить, что для гончаров был более характерен отбор илистых глин и добавление в ФМ дробленой раковины (Салугина, 2018. С. 16–18). Следовательно, можно предположить несколько более ранний возраст совершения погр. 4.

Проведенный технологический анализ позволяет заключить, что насыпи 1 и 2 сооружены родственными группами населения, принадлежавшими к самостоятельным родовым коллективам. Археологические данные не противоречат данному выводу. Близость обрядовых действий при совершении погребального ритуала, организация основного погребения четко между двумя первыми насыпями и дальнейшее их перекрытие общей насыпью свидетельствуют о том, что здесь были погребены представители родственного населения. Предварительные заключения генетиков также находятся в согласии о степени родства детей.

Список литературы Новые данные по гончарству ямной культуры Южного Приуралья

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-108. EDN: QTHWGO

- Васильева И. Н., 2006. Гончарная технология энеолитического населения Волго-Уралья как источник по истории формирования ямной культуры // Проблемы изучения ямной культурно-исторической области / Ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. пед. ун-та. С. 17-23.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2010. Лоскутный налеп // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 72-87.

- Волкова Е. В., 2014. Социальная организация населения фатьяновской культуры (предварительные итоги) // КСИА. Вып. 236. С. 38-42. EDN: UBOXQF