Новые данные по каменной индустрии стоянки Биоче, Черногория (по материалам раскопок в 2013 году)

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Павленок К.К., Кандыба А.В., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522026

IDR: 14522026

Текст статьи Новые данные по каменной индустрии стоянки Биоче, Черногория (по материалам раскопок в 2013 году)

В 2013 г. было продолжено мультидисциплинарное исследование опорного памятника региона – стоянки Биоче. Целью данных изысканий является уточнение схемы развития культур каменного века на восточном побережье Адриатического моря. Артефактные наборы скальных навесов Биоче и Црвена Стена (слои 11–18) в Черногории, как и материалы стоянки Муйна Печена в Далмации (Хорватия), традиционно относились к микромустьерскому технокомплексу, характеризующему финальную стадию среднего палеолита региона. Ему присущи доминирование отщеповой леваллуазкой техники и преобладание мелких скребел, мустьерских остриев, рокклетов и скребков в орудийном наборе [Црвена Стиjена, 1975; Bakovic еt al., 2008; Karavanić, 2007]. Поскольку это время совпадает с последними этапами неандертальского заселения Европы и последующим переходом к верхнему палеолиту, потребовалась дополнительная оценка правомерности объединения комплексов в единую группу на основе комплексного анализа новых четко стратифицированных коллекций.

Как уже отмечалось ранее [Деревянко и др., 2010; 2011; 2012], состав коллекций каменных артефактов стоянки Биоче, полученных в ходе работ российско-черногорской экспедиции в 2010–2012 гг. на участке с непотревоженной стратиграфией отложений, не в полной мере соответствует устоявшимся представлениям. Основные отличия выражаются в небольшой роли леваллуазской техники, присутствии верхнепалеолитических типов орудий и нуклеусов (преимущественно в коллекции литологического слоя 1). Была поставлена под сомнение и правомерность тезиса о полном технико-типологическом сходстве индустрий всех слоев Биоче.

Анализ коллекции слоя 3 из раскопок 2013 г. дает основания для выделения нового технокомплекса, отображающего эпизод заселения стоянки коллективом с технологически отличным материальным ансамблем.

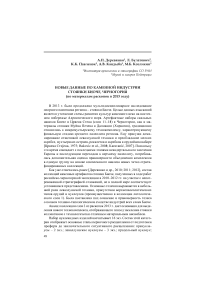

Набор нуклевидных изделий насчитывает 16 экз. Состав этой категории отображает основные этапы первичного расщепления от подготовки преформ до заключительного ситуативного расщепления: пренуклеусы – 2 экз.; леваллуазские нуклеусы – 3 экз.; продольный нуклеус;

поперечные нуклеусы – 3 экз.; ортогональный нуклеус; радиальные нуклеусы – 3 экз.; бессистемный нуклеус; истощенный нуклеус; нук-левидный обломок. Все ядрища на момент прекращения утилизации использовались для изготовления отщепов. Отметим морфологические особенности некоторых изделий. Один из пренуклеусов представлен крупной галькой с подготовленным двусторонними сколами ребром вдоль одной из продольных сторон (рис. 1, 1 ). После его оформления была подготовлена ударная площадка, но реберчатое снятие реализовано не было. Все три леваллуазских нуклеуса средних размеров, сильно уплощенные, выполнены на гальках сургучного и серо-зеленого кремня (2 экз.). Ядрища обладают выпуклыми фасетированными ударными площадками и демонстрируют присущую леваллуазской технологии цикличность: подготовленная мелкими центростремительными сколами выпуклость была удалена одним-двумя сколами с основной площадки, и без повторной подготовки расщепление фронта было невозможным (рис. 1, 2 – 4 ). Остальные нуклеусы маркируют устойчивые для индустрии Биоче схемы расщепления (рис. 1, 5 – 7 ). Однако примечательно, что в одном комплексе присутствуют тщательно подготовленные левал-луазские ядрища для отщепов и преформа с подготовленным ребром на поверхности предполагаемого фронта.

Наиболее показательными среди технических сколов индустрии являются четко идентифицированные сколы подправки ударной площадки (3 экз.) (рис. 1, 8 – 10 ) и единственный экземпляр реберчатого скола (рис. 1, 11 ). Наличие данных форм говорит о достаточно высоком (по меркам регионального среднего палеолита) уровне древних мастеров в области использования приемов подправки площадочных нуклеусов и подготовки ребер на фронте. Коллекцию дополняют 3 экз. массивных краевых сколов, маркирующих ранний этап подготовки речных галек к нуклеарному расщеплению.

В индустрии сколов, представленной в основном отщепами, присутствует серия достаточно крупных, чаще продольно ограненных пластин (31 экз.) (рис. 1, 12 – 15 ). Особо примечательны пластины из экзотического мелкозернистого кремня высокого качества с фасетированными ударными площадками (рис. 1, 16, 17 ). Часть удлиненных заготовок получена с помощью краевого скалывания, на что указывает наличие линейных ударных площадок с миниатюрными ударными бугорками. Таким образом, состав категорий первичного расщепления говорит о присутствии двух четких компонентов – отщепового и пластинчатого.

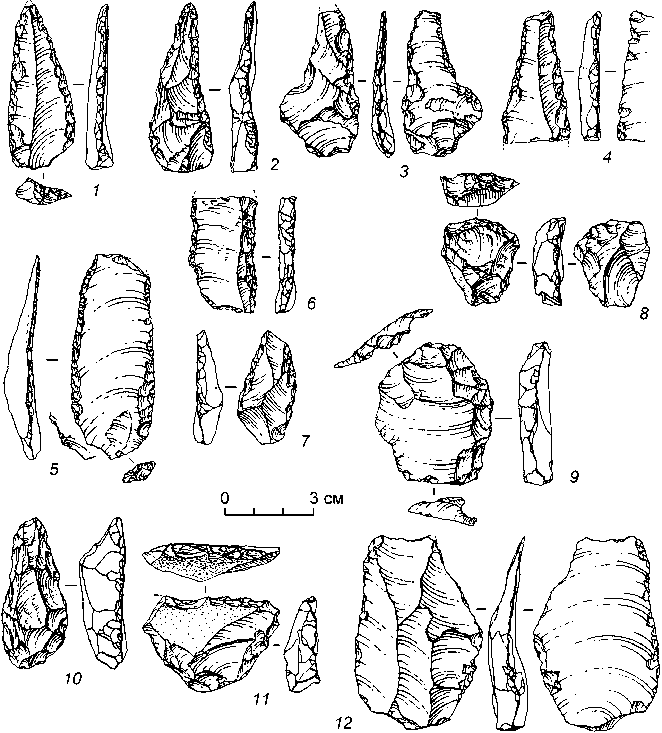

Орудийный набор индустрии слоя насчитывает 38 экз. Совершенно нетипичную для традиционного облика индустрии стоянки морфологию имеют удлиненные острия – 4 экз. (рис. 2, 1 – 4 ), для оформления которых выбирались крупные пластины. Соотношение значений длины и ширины целых изделий составляет около 1:3. При этом в индустрии слоя не присутствуют нуклеусы для получения удлиненных заготовок столь крупных размеров, что указывает на возможность их транспортировки на территорию стоянки в уже полностью законченном виде. Для оформ-

Рис. 1. Каменный инвентарь из слоя 3 скального навеса Биоче.

1 – 7 – нуклеусы; 8 – 11 – технические сколы; 12 – 17 – пластины.

ления орудий использовалась мелкая крутая и отвесная краевая ретушь. На некоторых участках, которые изначально нарушали симметрию предмета, подработка имеет более интенсивный характер. В двух случаях место сопряжения обработанных участков идеально совпадает с технологической осью предмета.

Ретушированные пластины – 3 экз. (рис. 2, 5 – 7 ). Особого внимания заслуживает крупная ретуширование пластина на экзотическом мелко-

Рис. 2. Каменный инвентарь из слоя 3 скального навеса Биоче.

1 – 4 – удлиненные острия; 5 – 7 – пластины с ретушью; 8 – скребок; 9 – тронкированно-фасетированное орудие; 10 – лимас; 11 – скребло; 12 – отщеп с ретушью.

зернистом сером кремне. Она имеет тщательную подработку двух продольных краев постоянной мелкой вентральной чешуйчатой ретушью . В дистальной зоне заготовки по правому продольному краю аналогичная обработка фиксируются и на дорсальной поверхности. Отметим несовпадение морфологической и технологической осей предмета. Второе изделие представлено проксимально-медиальным фрагментом. Оба продольных края обработаны дорсальный ретушью со схожими характеристиками. Последнее орудие небольшого размера по характеру вторичной обработки (постоянная дорсальная ретушь с глубокими заломами) больше соответствует общему облику инструментария стоянки.

Мелкий концевой скребок с вентральным утончением – 1 экз. (рис. 2, 8 ). Изготовлен из мелкозернистого кремневого сырья высокого качества. На вентральной поверхности заготовки читаются фасетки уплощающих сколов, проведенных с продольных краев и дистального окончания изделия. Скребковое лезвие расположено в дистальной части предмета и подготовлено постоянной дорсальной крутой краевой чешуйчатой ретушью. Второй скребок с ретушью на 3 / 4 периметра, также из экзотического серого кремня, представлен во фрагментированном состоянии.

Продольные прямые ножи – 2 экз. В обоих случаях ретушью обработан левый продольный край заготовок с пропорциями отщепов. Ретушь постоянная дорсальная полукрутая краевая чешуйчатая.

Присутствует одно тронкированно-фасетированное изделие (рис. 2, 9 ), продольный край которого с помощью нескольких крупных сколов преобразован в ударной площадку. С нее проводились мелкие снятия на вентральную поверхность.

В коллекции содержится единственный лимас (рис. 2, 10 ). Подобные орудия являются одним из руководящих типов в индустрии стоянки Биоче. Изделие по периметру обработано мелкими сколами фасонажа и фасетками разноразмерной отвесной ретуши, которые и определили характерную форму предмета.

Дополняют категорию типологически выраженных изделий семь продольных скребел, из которых четыре имеют выпуклые рабочие участки. Выделяется два фрагмента орудий, лезвия которых подготовлены постоянной дорсальной крутой захватывающей многорядной чешуйчатой ретушью. В остальных случаях ретушь одно- или двухрядная и в целом менее тщательная. Двойное скребло дежете (рис. 2, 11 ) имеет средние размеры, обработанные участки несут фасетки постоянной крутой краевой чешуйчатой ретуши.

Категория сколов с нерегулярной ретушью в настоящей выборке насчитывает 17 экз. Преобладают отщепы с дорсальной ретушью на продольном крае и распространенной на 3 / 4 части периметра. На общем фоне выделяются три изделия с фасетками прерывистой вентральной (рис. 2, 12 ) и бифасиальной (2 экз.) ретуши.

Таким образом, состав орудийного набора позволяет заключить, что слой 3 содержит как традиционные для индустрии элементы, включая руководящие формы артефактов (продольные однолезвийные скребла, лимас), так и совершенно экзотический археологический материал, который демонстрирует другой, более высокий (в традиционном понимании) уровень развития технологии. Об этом говорит изготовление крупных пластин из экзотического кремневого сырья и преобразование их в орудия (удлиненные остроконечники, ретушированные пластины), в т.ч. с помощью легкой краевой ретуши. Полученные результаты указывают на существование культурно-хронологической изменчивости комплексов на микромустьерских памятниках Черногории и в целом более сложный характер исторических событий в эпоху финального мустье.