Новые данные по керексурам Горного Алтая

Автор: Богданов Е.С., Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521908

IDR: 14521908

Текст статьи Новые данные по керексурам Горного Алтая

Чуйская степь Кош-Агачского района Республики Алтай представляет собой особую зону не только в геолого-морфологическом отношении, но и с точки зрения обилия археологических памятников различных эпох: от палеолита до этнографической современности. Однако до настоящего времени не приходится говорить о полной сводке и учете этих памятников. Последний раз масштабные разведки были проведены в семидесятые годы XX века В.Д. Кубаревым [1980]. Результатом этой работы по Чуйской степи было лишь упоминание о «разнообразных курганах», а также схематичные глазомерные планы отдельных могильников. С тех пор мало что изменилось. Объясняется это не только масштабами Чуйской степи (длина 70 км, ширина от 10 до 40 км), но и отсутствием единой археологической политики в Республике Алтай. В результате давно зафиксированные и картографированные памятники «открываются» по несколько раз. Необходимость создания археологической карты Чуйской степи (хотя бы общего свода памятников) еще раз обозначилась в связи с планирующимся строительством газопровода «Алтай». В 2011 г. Алтайская археологическая экспедиция ИАЭТ СО РАН провела обследование 200-метровой зоны отчуждения. В результате работ обнаружено множество объектов археологического наследия, среди которых погребальные и поминальные сооружения, наскальные рисунки. Особенный интерес вызвал огромный керексур – памятник Кокозек-9, расположенный в междуречье Кокозека и Тархата (рис. 1). Данный участок представляет собой опустыненную степь с множеством канав – поливальных арыков, часть которых достаточно древние.

Керексур выглядит как грандиозное сооружение в виде кольца диаметром 78 м, сложенное из мелкой гальки в один слой. В центре кольца располагается насыпь (диаметр 20 м, высота 1,5 м) из мелкой гальки. Кольцо и центральную насыпь керексура соединяют 4 луча (перегородки) по линиям, ориентированным не по сторонам света. Лучи сложены из мелкой гальки в один слой. Толщина луча составляет не более 2,5 м. Внутри кольца, в его южной части, по обе стороны луча располагаются цепочкой 5 плоских насыпей (диаметр 7–10 м) из речного валунника, рваного камня и гальки. В центре каждой насыпи фиксируется провал (следы грабежа?) глубиной 0,3–0,5 м. В южной внутренней части кольца, около южного луча, практически на дневной поверхности обнаружены части деревянных

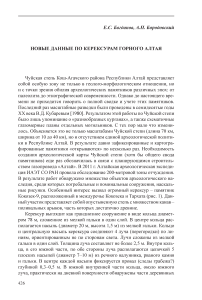

Рис. 1. Керексур памятника Кокозек-9 с высоты птичьего полета.

Стрелками помечены места находок, цифрами – каменные насыпи (курганы?).

конструкций – срубов из бревен, которые существенно повреждены многочисленными норами сурков. Срубы ориентированы длинной стороной по линии север – юг. Рядом с норами найдены различные части конских скелетов: ребра, позвонки. Исходя из того, что на некоторых бревнах видны железные гвозди, можно предположить следующее: эти конструкции датируются более поздним, чем сам керексур, этнографическим временем. На территории керексура, прямо на поверхности, найдены обломанные бронзовые стремячковидные удила раннескифского времени (в северной части центральной насыпи) и средневековая железная пряжка с язычком (в восточной части кольца) (рис. 2).

Ближайшие аналогичные по размерам и конструкции керексуры находятся в долине р. Юстыд. Л.С. Марсадолов предпринял попытку решить вопросы об основных направлениях при ориентировке керексуров и о планиметрических связях с окружающим ландшафтом [2000]. Он считает, что «при выборе места для керексура учитывались следующие фак-

Рис. 2. Случайные находки с территории керексура.

1 – железная пряжка; 2 – бронзовые, обломанные по браку отливки, удила (рисунок Е.В. Шумаковой).

торы: ориентировка на наиболее почитаемую горную вершину (один конец линии) или перевал (западину – другой конец линии); ориентировка по основным астрономическим направлениям (стороны горизонта, точки равноденствия, солнцестояния, высокая и низкая луна); “гармоническое сочетание” с более ранними объектами; “обыгрывание” оппозиций: круглый (небо) – квадратный (земля); гора (высокая, твердая) – вода (низкая, мягкая); большой – малый; далекий – близкий и т.п.» [Марсадолов, 2002, с. 104]. Однако керексур в Чуйской долине находится вдали от горных вершин, лучи не сориентированы по сторонам света. Скорее всего, он сам по себе являлся ориентиром и почитаемой «вершиной» в древности.

Много вопросов ставят вещи, найденные на керексуре. Являются ли находки «случайными», или это часть (обязательных) обрядовых действий? Ввиду того, что в центральной части насыпи есть большая воронка, удила могли быть выброшены при грабеже. Нельзя исключать и то, что изначально удила и (или) пряжка могли находиться в насыпях (курганах?) на территории керексура, поскольку целостность этих наземных сооружений также повреждена. Ввиду небольшого количества находок и масштабности необходимых археологических работ керексуры очень редко подвергались раскопкам. Если говорить о Горном Алтае, то только В.Д. Кубарев еще в 1970-е гг. исследовал несколько небольших керексуров, на которых обнаружил зольные пятна и отдельные кости животных [1979, с. 37–38]. В 2002 г. на одном из керексуров Юстыда обнаружена галька с выбитым изображением козла на одной из сторон [Кубарев, 1991, с. 178, табл. II; Бо-родовский, 2003]. Такие предметы классифицируются как образцы мобильного или «портативного» искусства [Кубарев, 2009, с. 72–73]. Несколько лучше дело обстоит на территории Забайкалья и Тувы. Там, начиная еще с раскопок Ю.Д. Талько-Гринцевича и Г.И. Боровки, исследованы десятки подобных памятников [Худяков, 1987, с. 136–139]. Характер находок и их место на территории керексуров позволили сделать вывод, которого до сих пор придерживается большинство исследователей: подавляющая часть артефактов принадлежит сопроводительным захоронениям человека или лошади, а сами памятники имеют культовый характер с безинвентарны-ми камерами-цистами в центральной части (см., например: [Цыбиктаров, 1995, с. 39]).

Найденные на территории керексура в Чуйской степи массивные бронзовые стремячковидные удила с дополнительным внутренним отверстием (рис. 2, 2 ) относятся к раннетагарским образцам конского снаряжения [Степная…, 1992, с. 435; табл. 85]. Они определяются, по классификации Н.Л. Членовой, как изделия типа II и датируются не ранее VII в. до н.э. [Там же, с. 215]. Согласно классификационной схеме А.А. Тишкина, подобные удила близки к типам VI и VIII [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 69]. Все эти предметы на территории Саяно-Алтая чаще всего представлены случайными находками. Только в Горном Алтае стремячковидные удила аналогичного типа обнаружены в раннескифских захоронениях Карбана I и Алагаила [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 195, рис. 48, 2 ; с. 197, рис. 50, 1 ]. На нижней Сырдарье близкая разновидность бронзовых удил известна среди материалов могильника Южный Тагискен [Итина, Яблонский, 1997, с. 168, рис. 71].

Железная пряжка (рис. 2, 1 ), найденная на территории керексура, представляет собой изделие, возможно, связанное с конским снаряжением (деталь ременных креплений седла). На территории Хакасии аналогичные железные пряжки [Степи…, 1981, с. 248, 249], по мнению Д.Г. Савинова, датируются XIII–XIV вв. и относятся к заключительному этапу существования аскизской культуры.

Таким образом, на территории керексура обнаружены две разновременные детали конского снаряжения. Насколько эти предметы «случайно» оказались на керексуре? Ответить на этот и многие другие вопросы можно только после археологических раскопок всего культового сооружения. Скорее всего, был прав В.Д. Кубарев, который считал, что артефакты, найденные на керексурах, имеют явное ритуальное предназначение [2009, с. 73].