Новые данные по мегафауне позднего плейстоцена из Денисовой пещеры

Автор: Васильев С.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена фаунистическая коллекция из раскопок плейстоценовых отложений слоев 11 и 12 в дальней части южной галереи Денисовой пещеры в 2021 г. Всего проанализировано более 33 тыс. костных остатков. Среди них доля определимых костей составляет 9 %. Они принадлежат как минимум 37 видам млекопитающих, а также рыбам и птицам. Преобладают костные остатки мелкого размерного класса от 1-2 до 2-5 см, составляющие в сумме 96 % коллекции. В числе определимых остатков большинство является фрагментами зубов и костей дистальных отделов конечностей. Среди представителей мегафауны в тафоценозе наиболее многочисленны кости сибирского горного козла и архара (37,9 %), лошадей (10,9 %), бизона (7,6 %), шерстистого носорога (5,5 %), дзерена и сайгака (2,9 %). Несколькими фрагментами зубов и костей представлены мамонт и северный олень. Кяхтинскому винторогу принадлежат запястная 2+3 кость и фрагмент первой фаланги. Доля хищников в тафоценозе составляет 33,4 %. Среди них доминирует пещерная гиена (11,4 %), серый и красный волки (8,7 %), лисицы (7 %) и бурый медведь (5,5 %). Единичными находками представлены пещерный лев, снежный барс, рысь и манул. Животные обитали в условиях умеренно-аридных степных ландшафтов с глубиной снежного покрова не более 15-20 см. Лесные участки занимали ограниченную территорию. Многочисленные когтевые фаланги бурого медведя, костные остатки мамонта, часть позвоночного столба и целая бедренная кость сибирского горного козла связаны, скорее всего, с деятельностью палеолитического человека, также как и кости со следами обжига и порезов каменными орудиями.

Денисова пещера, верхний плейстоцен, костные остатки, тафоценоз, мегафауна

Короткий адрес: https://sciup.org/145146375

IDR: 145146375 | УДК: 569+903.32 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0082-0088

Текст научной статьи Новые данные по мегафауне позднего плейстоцена из Денисовой пещеры

В ходе раскопок верхней части плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры в 2021 г. были исследованы слои 11 и 12 на площади 12 м2. Коллекция крупной териофауны из этих отложений содержит свыше 33 тыс. костных остатков, принадлежащих как минимум 37 видам млекопитающих, а также рыбам и птицам (табл. 1). Доля определимых костей достигает 9 %. Фаунистический материал раздроблен и представлен обломками костей и зубов размером от 1–2 до 2–5 см. Фрагменты костей 5–10 см составляют 3,8 %, а крупнее 10 см – менее 1 %. Степень фрагментации костных остатков в слоях 11 и 12 различается незначительно (табл. 2). Самые крупные образцы – обломок диафиза плюсневой кости лошади длиной 19,4 см, нижняя половина диафиза плечевой кости бурого медведя длиной 21,9 см и целая бедренная кость сибирского горного козла длиной 25,6 см. Среди определимых остатков преобладают фрагменты зубов и костей дистальных отделов конечностей. Чем крупнее животное, тем больше доля остатков его зубов или их обломков. Доля фрагментов зубов и костей дистальных отделов конечностей шерстистого носорога составляет 86 % и 11 % соответственно, бизона – 72 % и 22 %, лошадей Equus ferus и E. ovodovi – 89 % и 7 %, сибирского горного козла и архара – 53 % и 36 %, пещерной гиены – 65 % и 18 %, серого и красного волков – 51% и 26 %, лисиц – Vulpes vulpes и V. corsak – 41 % и 26 %.

Тафоценоз слоев 11 и 12 формировался во многом за счет пищевой активно сти пещерных гиен. Часть обломков костей и зубов несет следы кислотной коррозии, образовавшиеся при прохождении через желудочно-кишечный тракт этих хищников. На большинстве крупных фрагментов костей отмечены сильные погрызы. С деятельностью палеолитического человека связаны в основном обожженные ко сти из слоя 11, а также образцы со следами раскалывания и порезов каменными орудиями.

В тафоценозе среди копытных животных наиболее многочисленны ко сти сибирского горного козла и архара (37,9 %), лошадей (10,9 %), бизона (7,6 %), шерстистого носорога (5,5 %). Доля остатков дзерена и сайгака, а также мамонта составляет 2,9 % и 0,4 % соответственно. Доля хищников,

как и в большинстве других пещерных комплексов, непропорционально велика – 33,4 %. Среди их остатков доминируют пещерная гиена (11,4 %), серый и красный волки (8,7 %), лисицы (7,0 %), бурый медведь (5,5 %). Единичные находки относятся к представителям семейств куньих и кошачьих (см. табл. 1).

Доля костей обитателей степных пространств из слоев 11 и 12 составляет 48,5 % и 55,0 % соответственно, лесостепных – 5,3 % и 4,6 %, лесных – 14,5 % и 5,1 %, скальных биотопов – 31,4 % и 34,9 %. Остатки северного оленя, как представителя условно тундровых биотопов, насчитывают 0,2 % и 0,5 % соответственно. По составу териофауны и соотношению доминантных видов материалы 2021 г. из слоев 11 и 12 практически не отличаются от изученных ранее коллекций из отложений южной галереи [Васильев, Шуньков, Козликин, 2021]. Отложения слоя 12, в которых доля видов степных и скальных ландшафтов больше, чем в слое 11, а лесостепных и лесных – заметно ниже, формировались, скорее всего, в относительно прохладной климатической обстановке. На формирование слоев 12 и 11 в условиях умеренно-аридных степных ландшафтов наглядно указывает также соотношение между костными остатками зайцев – донского и толая. Количество костей обитателя сухих степей и полупустынь Lepus tolai больше остатков L. tanaiticus в 3,5 раза (см. табл. 1). Небольшие участки лесной растительности, особенно в период накопления слоя 12, располагались, видимо, на части склонов северной экспозиции, в горных ущельях и в поймах по долинам рек.

В фаунистической коллекции из раскопа 2021 г. наибольший интерес представляют следующие виды.

Бобр Castor fiber . Неполный изолированный зуб найден в слое 12. Немногочисленные плейстоценовые и голоценовые остатки бобра присутствуют в большинстве пещерных комплексов Алтая.

Бурый медведь Ursus arctos. Доля его костей составляет 8,9 % от числа всех остатков мегафауны в слое 11, снижаясь до 3 % в слое 12, что связано с наличием в коллекции слоя 11 большого количества костей дистальных отделов конечностей, в первую очередь третьих фаланг. Большинство когтевых фаланг медведя (17 из 23 экз.) сохра-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2021 г.

|

Таксоны |

Слои |

||||

|

12 |

11 |

12–11* |

Всего |

||

|

Asioscalops altaica |

29 |

20 |

8 |

57 |

|

|

Chiropthera gen. indet . |

– |

55 |

9 |

64 |

|

|

Lepus tanaiticus |

11 |

15 |

5 |

31 |

|

|

Lepus tolai |

41 |

53 |

14 |

108 |

|

|

Ochotona sp . |

10 |

8 |

4 |

22 |

|

|

Spermophilus sp . |

81 |

37 |

26 |

144 |

|

|

Marmota baibacina |

43 |

32 |

3 |

78 |

|

|

Castor fi ber |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

M. myospalax |

142 |

48 |

49 |

239 |

|

|

Arvicola terrestris |

1 |

– |

1 |

2 |

|

|

Rodentia gen. indet . |

126 |

69 |

45 |

240 |

|

|

Canis lupus |

33 |

87 |

16 |

136 |

|

|

Vulpes vulpes |

35 |

73 |

10 |

118 |

|

|

Vulpes corsak |

6 |

3 |

1 |

10 |

|

|

Cuon alpinus |

3 |

13 |

7 |

23 |

|

|

Ursus arctos |

24 |

70 |

6 |

100 |

|

|

Martes zibellina |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

Gulo gulo |

– |

1 |

– |

1 |

|

|

Mustela erminea |

1 |

1 |

– |

2 |

|

|

Mustela sibirica |

2 |

3 |

– |

5 |

|

|

Mustela eversmanni |

1 |

1 |

1 |

3 |

|

|

Crocuta spelaea |

91 |

82 |

34 |

207 |

|

|

Panthera spelaea |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

Uncia uncia |

1 |

1 |

– |

1 |

|

|

Lynx lynx |

– |

– |

1 |

1 |

|

|

Felis manul |

– |

1 |

– |

1 |

|

|

Mammuthus primigenius |

5 |

1 |

2 |

8 |

|

|

Equus (E.) ferus |

15 |

12 |

4 |

31 |

|

|

Equus ovodovi |

28 |

20 |

5 |

53 |

|

|

E. ovodovi / ferus |

56 |

44 |

14 |

114 |

|

|

Coelodonta antiquitatis |

41 |

46 |

13 |

100 |

|

|

Cervus elaphus sibiricus |

9 |

2 |

1 |

12 |

|

|

Capreolus pygargus |

5 |

4 |

– |

9 |

|

|

Rangifer tarandus |

3 |

– |

– |

4 |

|

|

Bison priscus |

76 |

36 |

27 |

139 |

|

|

Spirocerus kiakhtensis |

– |

3 |

– |

3 |

|

|

Procapra gutturosa |

16 |

9 |

1 |

26 |

|

|

Saiga tatarica borealis |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

Procapra / Saiga |

13 |

7 |

5 |

25 |

|

|

Capra sibirica |

205 |

160 |

43 |

408 |

|

|

Ovis ammon |

52 |

41 |

17 |

110 |

|

|

Capra / Ovis |

84 |

68 |

20 |

172 |

|

|

Pisces |

1 |

– |

– |

1 |

|

|

Aves |

64 |

79 |

32 |

175 |

|

|

Неопределимые фрагменты |

11743 |

14154 |

4326 |

30223 |

|

|

Всего костных остатков *Нерасчлененные отложени |

13101 я на уровне слоев 1 |

2 и |

15359 11 |

4750 |

33210 |

|

нилось целиком, без следов погрызов, кислотной коррозии или других повреждений. Первые и вторые фаланги представлены в меньшей пропорции (10 экз., из них четыре неполных, со следами |

кислотной коррозии). Из 11 плюсневых и пястных ко стей ше сть сохранились целиком, у двух отсутствуют дистальные концы. Такой своеобразный набор ко стей дистальных отделов ко- |

||||

|

84 |

|||||

Таблица 2. Распределение по размеру фрагментов костей крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2021 г.

|

Слои |

Размерный класс |

Всего |

|||||||

|

1–2 см |

2–5 см |

5–10 см |

> 10 см |

||||||

|

Кол–во |

% |

Кол–во |

% |

Кол–во |

% |

Кол–во |

% |

||

|

12 |

6198 |

49,41 |

5834 |

46,51 |

465 |

3,71 |

48 |

0,38 |

12545 |

|

11 |

8107 |

54,03 |

6270 |

41,79 |

579 |

3,86 |

49 |

0,33 |

15005 |

|

12–11* |

2294 |

50,36 |

2069 |

45,42 |

178 |

3,91 |

14 |

0,31 |

4555 |

|

Всего |

16599 |

51,70 |

14173 |

44,15 |

1222 |

3,81 |

111 |

0,35 |

32105 |

*Нерасчлененные отложения на уровне слоев 12 и 11

нечно стей (в первую очередь третьих фаланг) позволяет предположить, что они попали в пещеру, возможно, вместе с медвежьими шкурами, принесенными человеком. В слое 12 из костей дистальных отделов обнаружено только две вторые и две третьи фаланги, а также два фрагмента метаподий. Уникальными находками в этом слое являются две почти целые половые кости baculum бурого медведя (рис. 1, 7), одна из которых имеет следы сросшегося перелома с сильным смещением (рис. 1, 5). В число других о статков медведя из слоев 11 и 12 входят четыре целых зуба и 17 их фрагментов, два мелких обломка вторых шейных позвонков с зубовидным отростком, четыре фрагмента диафизов плечевых костей, две коленные чашки и еще три baculum – одна целая (рис. 1, 6) и два проксимальных фрагмента. В общей коллекции из слоев 11 и 12 доля зубов медведей составляет 23 %, костей дистальных отделов конечностей – 65 %. В целом для плейстоценовых ко стей алтайского бурого медведя характерны крупные размеры. Большинство ко стей Ursus arctos из отложений Денисовой пещеры имеет размеры на уровне максимальных значений промеров ко стей голоценового бурого медведя юга Западной Сибири [Васильев, Гребнев, 2009].

Соболь Martes zibellina. Представлен дистальной половиной ветви нижней челюсти с утерянными зубами из слоя 12. Остатки соболя редко встречаются в плейстоценовых отложениях алтайских пещер, что свидетельствует, видимо, о территориальной ограниченности подходящих для его обитания таежно-лесных биотопов.

Росомаха Gulo gulo . Единственный небольшой фрагмент нижней челюсти с Р4 (судя по размеру зуба – 12,4/7,6 мм), принадлежащей крупной особи, найден в отложениях слоя 11. Остатки этого малочисленного вида единичны среди остатков териофауны из алтайских пещер.

Пещерная гиена Crocuta spelaea . Наиболее многочисленный вид среди хищных животных. На долю ее остатков приходится 11,4 % ко стей Carnivora из слоев 11 и 12. Среди них 83,6 % составляют целые зубы и их фрагменты, а также

Рис. 1. Костные остатки из слоев 12 ( 1–3, 5, 7 ) и 11 ( 4, 6 ) в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – первая фаланга Uncia uncia ; 2 – диафиз второй фаланги Panthera leo spelaea ; 3 – запястная 2+3 кость Spirocerus kiakhtensis ; 4 – четвертая плюсневая кость U. Uncia , вид с медиальной стороны; 5–7 – baculum Ursus arctos .

кости дистальных отделов конечностей. На большинстве фрагментов черепов, нижних челюстей и крупных костей посткраниального скелета отмечены следы сильных погрызов. Благодаря пищевой активности пещерных гиен от частей туш животных целиком сохранялись только изолированные зубы, фаланги, кости запястья и заплюсны, обломки метаподий, нередко со следами кислотной коррозии. Пещерные гиены известны не только как падальщики, собиравшие в свое логово все доступные им остатки из ближайших окрестностей пещеры, но и как весьма эффективные коллективные охотники [Барышников, Верещагин, 1996]. Эти универсальные хищники во многом способствовали формированию плейстоценовых тафоценозов алтайских пещер.

Пещерный лев Panthera leo spelaea . Представлен диафизом второй фаланги, разъеденной кислотной коррозией, с образованием серии сквозных отверстий (рис. 1, 2 ). В отличие от пещерных гиен, волков и бурых медведей, пещерные львы, видимо, крайне редко использовали алтайские пещеры в качестве долговременного убежища. Их остатки попадали в пещерные отложения, скорее всего, в результате пищевой активности пещерных гиен, приносивших останки павших львов для окончательной утилизации в свое логово. Многочисленные кости Crocuta spelaea в пещерах Алтая на фоне относительно редких остатков пещерного льва связаны с периодами длительного обитания кланов пещерных гиен в карстовых полостях. В аллювиальных отложениях Предалтайской равнины кости льва встречаются в среднем в 10 раз чаще, чем пещерной гиены – 0,6 и 0,06 % соответственно от числа остатков мегафауны. Вряд ли можно представить, что в горах Алтая в плейстоцене было иное соотношение количества этих двух доминантных видов хищников.

Снежный барс Uncia uncia . К этому виду кошачьих относятся две находки – верхняя половина четвертой плюсневой кости из слоя 11 (рис. 1, 4 ) и первая фаланга из слоя 12 (рис. 1, 1 ). Кости и зубы снежного барса в плейстоценовых отложениях алтайских пещер встречаются еще реже, чем пещерного льва. Присутствие остатков этого относительно редкого хищника тесно связано с обилием в плейстоценовой биоте Алтая его потенциальной добычи, в первую очередь сибирского горного козла и архара.

Рысь Lynx lynx . Представлена верхним хищническим зубом Р4 с обломанной передней третью, обнаруженным в нерасчлененной части отложений слоев 11 и 12.

Манул Felis manul . Единственной находкой этого вида является целая вторая фаланга из слоя 11.

Остатки манула свидетельствуют о существовании сухих малоснежных степных пространств, поскольку для выживания этой кошки глубина сплошного снежного покрова более 15–20 см является критической [Гептнер, Слудский, 1972].

Мамонт Mammuthus primigenius . Представлен мелким (18 × 12 мм) обломком пластины бивня из отложений слоя 11, тремя небольшими (13–39 мм) фрагментами пластин зубов первых смен pd 3–4 и обломком pd 4, со стоящим из трех пластин со следами кислотной коррозии из слоя 12. В слое 12 найден также продолговатый фрагмент крупной трубчатой ко сти взрослого мамонта. Этот обломок кости (178 × 61 мм, при толщине стенки диафиза 19 мм) не имеет следов погрызов или других повреждений. Находки в пещерных отложениях фрагментов крупных трубчатых костей мамонта связаны, скорее всего, с деятельностью человека. Пещерная гиена вряд ли стала бы приносить издалека в свое логово бесполезную для нее тяжелую трубчатую кость взрослого мамонта, толстостенный диафиз которой она не в состоянии разгрызть. Обломки пластин зубов мамонтят первых лет жизни со следами кислотной коррозии попадали в пещерные отложения, видимо, из распавшихся копро-литов или отрыжек пещерных гиен.

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis . В отложениях слоев 11 и 12 обнаружено 86 небольших обломков зубов. Среди них четыре зуба – три из верхней и один из нижней челюсти – сохранились относительно целыми. Ко сти дистальных отделов включают целую вторую пястную metacarpale II, две запястных, три вторые фаланги от боковых пальцев с кислотной коррозией, вторую фалангу от центрального пальца и две копытные фаланги от центральных пястной и плюсневой костей. Малоценные в пищевом отношении дистальные отделы конечностей крупных копытных, в том числе носорога, попадали в пещерные отложения, скорее всего, благодаря активности пещерных гиен. Крупные ко сти представлены фрагментами таза и второго шейного позвонка со следами сильных погрызов.

Северный олень Rangifer tarandus . К этому виду относятся крючковидный отросток локтевой кости, нижний суставной блок метаподии и третья фаланга от бокового II или V пальца из коллекции слоя 12. Остатки северного оленя в Денисовой пещере единичны и почти все они найдены в отложениях слоев 11 и 12.

Кяхтинский винторог Spirocerus kiakhtensis . Описание проксимальной трети рогового стержня кяхтинского винторога из материалов раскопок 2021 г. вместе с астрагалом и первой фалангой из раскопок 2019 г. были опубликованы ранее [Васи-

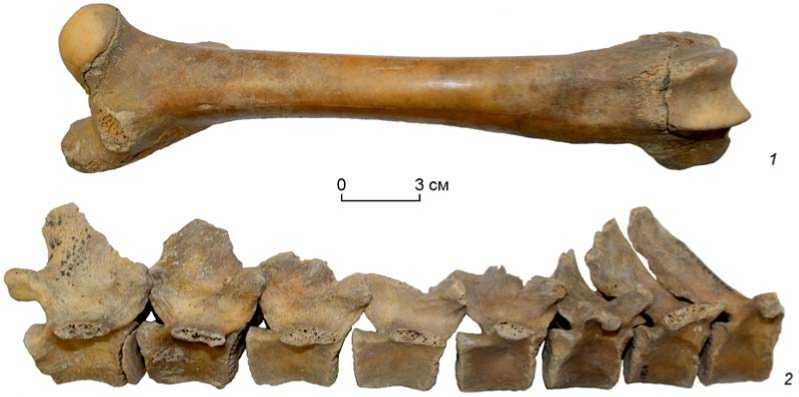

Рис. 2. Бедренная кость ( 1 ) и часть позвоночного столба ( 2 ) Capra sibirica из слоя 12 в южной галерее Денисовой пещеры.

льев, Шуньков, Козликин, 2021]. Среди других материалов коллекции 2021 г. к этой антилопе отнесены запястная 2+3 кость и неполный нижний конец первой фаланги. Сarpi 2+3 (рис. 1, 3 ) сильно вытянута в передне-заднем направлении, а по пропорциям и строению существенно отличается от аналогичных костей парнокопытных схожего размерного класса – архара, сибирского горного козла и северного оленя. Ширина кости в проекции – 26 мм, поперечник – 29,5 мм, наибольшая высота – 15,6 мм. Дистальный конец первой фаланги имеет ширину 16,5 мм. Следует отметить, что эти определения сделаны методом исключения, поскольку посткраниальный скелет кяхтинского винторога до сих пор почти неизвестен.

Сибирский горный козел Capra sibirica. В отложениях слоя 12 обнаружена часть позвоночного столба из восьми позвонков, в том числе четыре последних грудных и четыре первых поясничных (рис. 2, 2). Ко сти принадлежали полувзрослому животному, пластины с головок и ямок тел позвонков отсутствуют, за исключением пластины caput vertebra четвертого поясничного позвонка, где уже произошел частичный синостоз. Остистые и поперечные отростки обломаны, а сами позвонки были обнаружены в разных квадратах. Следы погрызов или разделки каменными орудиями отсутствуют. Найдены также третий поясничный позвонок аналогичной сохранности от другой полувзрослой особи и целая бедренная кость с неприросшей головкой бедра и нижним эпифизом (рис. 2, 1). Эта кость, несомненно, была захоронена еще в свежем состоянии. Отсутствие на костях следов погрызов позволяет предположить, что части туши сибирского козерога, включавшие бедренную кость и часть позвоночника, были намеренно закопаны человеком, но остались невостребованными. Затем, когда произошла полная мацерация костей и пластины самостоятельно отделились от тел позвонков, часть позвоночного столба была перемещена с места первоначального залегания, при этом почти все диски пластин позвонков (15 из 16) оказались утрачены. В то же время бедренная кость осталась непотревоженной. Остатки сибирского горного козла являются наиболее многочисленными среди костей крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Денисовой пещеры – их доля составляет около 25 % от числа всей мегафауны.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Новые данные по мегафауне позднего плейстоцена из Денисовой пещеры

- Барышников Г.Ф., Верещагин Н.К. Краткий обзор четвертичных гиен (семейство Hyaenidae) России и сопредельных территорий // Тр. Зоологического ин-та РАН. - 1996. - Т. 270. - С. 7-65.

- Васильев С.К., Гребнев И.Е. Морфология костей скелета голоценового бурого медведя (Ursus arctos L., 1758) Кузнецкого Алатау // Енисейская провинция. Альманах. - Красноярск: Изд-во КККМ, 2009. - Вып. 4. -С. 68-76.

- Васильев С.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Костные остатки из плейстоценовых отложений южной галереи Денисовой пещеры: новые данные // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. 27. - С. 83-90.

- Гептнер В.Г., Слудский А.А. Млекопитающие Советского Союза. - Т.2, Ч. 2. Хищные (гиены и кошки). -М.: Высшая школа, 1972. - 552 с.