Новые данные по остаткам мегафауны из Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай)

Автор: Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521959

IDR: 14521959

Текст статьи Новые данные по остаткам мегафауны из Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай)

Чагырская пещера расположена на Северо-Западном Алтае, в долине р. Чарыш. Она была открыта и раскапывалась С.В. Маркиным в течение сезонов 2007–2013 гг. В нижней части плейстоценовой толщи обнаружены массово представленные археологические, палеозоологические, а также антропологические остатки, принадлежащие неандертальцам [Деревянко и др., 2013]. Исследованию остатков крупных млекопитающих из Чагырской пещеры (по материалам раскопок 2007–2011 гг.) посвящена отдельная статья [Васильев, 2013].

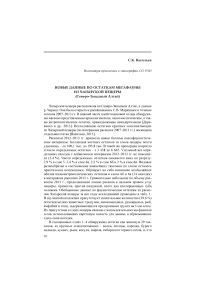

Раскопки 2012–2013 гг. принесли новые богатые палеофаунистиче-ские материалы. Коллекция костных остатков из слоев пещеры почти удвоилась – со 100,1 тыс. до 195,8 тыс. В такой же пропорции возросло и число определимых остатков – с 3 438 до 6 665. Удельный вес определимых находок с добавлением материалов 2012–2013 гг. не изменился (3,4 %). Число определимых остатков снижается вниз по разрезу: 3,9 % в слое 5, 3,4 % в слое 6а, 2,2 % в слое 6б и 2 % в слое 6в. Видовое разнообразие и соотношение важнейших таксонов по слоям осталось практически неизменным. Обращает на себя внимание необычайное обилие палеоантропологических остатков в слоях 6б и 6в (34 находки) в материалах раскопок 2012 г. Сравнительно небольшие по объему раскопки 2013 г., продолжившие линию раскопа в дальнем правом углу пещеры, принесли, против ожиданий, всего два изолированных зуба человека. Обобщенные данные по фаунистическим остаткам из раскопок Чагырской пещеры за все годы исследований приведены в табл. 1. В изученной коллекции присутствует значительное количество (39,6 %) остатков мелких животных: грызунов, насекомоядных, рукокрылых, рыб, амфибий и птиц, задерживающихся при промывке грунта на 5 мм сетке. Их присутствие в слоях пещеры связано с жизнедеятельностью филинов и сов, использовавших карстовую полость для дневок, и сбрасывавших здесь свои погадки.

В голоценовых слоях 1–4 обнаружены остатки как минимум 29 таксонов, из крупных млекопитающих – волка, лисицы, корсака, бурого медведя, куньих, рыси, косули, марала, сибирского горного козла, и, что 20

|

о о m |

од |

СП |

S |

СП |

ОО |

о |

о |

9 |

ип |

о |

о |

2 |

о |

Г- |

9 |

S |

СП |

ип |

|||||||||||

|

s о ri и |

5 м о |

го |

го |

ri |

ОО |

ОД |

од |

^ |

04 |

го |

од |

||||||||||||||||||

|

Г- |

о |

го |

|||||||||||||||||||||||||||

|

ЧО |

04 |

О |

04 |

40 |

го |

ОД |

од |

S |

9 |

04 |

го |

||||||||||||||||||

|

Ю 40 |

ОО |

40 |

ri |

ОО |

9 |

9 |

^ |

о |

9 |

9 |

ОД |

О |

го |

||||||||||||||||

|

сЗ 40 |

Г- |

го |

9 |

ОО |

од |

Г- |

00 |

го |

о |

о |

од |

||||||||||||||||||

|

40 |

04 |

04 |

40 |

го |

2 |

9 |

со |

я |

40 |

ОО |

о |

04 |

9 |

9 |

2 |

о |

9 |

го |

|||||||||||

|

ЧП |

40 |

Г- |

04 |

UH |

40 |

од |

го |

||||||||||||||||||||||

|

го |

ri |

ri |

04 |

* |

го |

го |

го |

ГО |

40 |

О |

од |

од |

|||||||||||||||||

|

ri |

го |

од |

ri |

Г- |

Г- |

UH |

од |

о |

04 |

9 |

од |

го |

|||||||||||||||||

|

ri |

од |

од |

од |

од |

UH |

||||||||||||||||||||||||

|

О |

8 о 5 |

8 б |

8 8 3 О bq |

8 3 S 8 |

о О 8 ^ б |

1 1 8 8 |

тз _й й о зд Q й) 1 б |

^ Q К 5 О |

-1 |

8 В Q |

"о |

8 й |

а, •5 б |

Q -§ О 1 |

1 б |

ьо |

& 1 б |

•5 §. В1 |

^ ’о |

"8 $ •2 ^3 о о< |

8 к б |

g 8 |

"8 8 8 |

8 Q К О б |

§ 8 8 5 |

N S 1 |

’g к Q 1 1 |

||

Окончание табл. 1

особенно интересно – крупного быка ( Bos-Bison sp.) голоценовой сохранности. Домашние животные представлены единичными находками костей лошади, коровы, овец-коз, а также человека. В плейстоценовых слоях 5–7 найдены остатки как минимум 37 видов млекопитающих. По всему разрезу присутствуют кости птиц, рыб и амфибий. Благодаря норной деятельности грызунов единичные фрагменты костей и зубов плейстоценовой сохранности попадали в голоценовые слои, равно как остатки типично голоценовой сохранности – в плейстоценовые горизонты.

Удельный вес остатков лошади, шерстистого носорога, марала, северного оленя по всему разрезу плейстоценовой толщи изменяется сравнительно мало (табл. 2). Своеобразным индикатором того, накапливались ли костные остатки в слое «естественным путем», в результате жизнедеятельности хищников, либо преимущественно в результате антропогенного вмешательства, является соотношение костей бизона и горного козла-архара в 5 и 6 слоях. В слоях 5, 6а и 6б-6в относительное обилие остатков Capra-Ovis изменяется как 46,5; 36,1 и 18,7 % соответственно. В слое 6б-6в остатки Capra-Ovis встречаются, таким образом, в 2,5 раза реже, чем в слое 5. Аналогичное соотношение для остатков бизона еще более показательно: 4,6; 22 и 47,3 % соответственно. В слоях 6б-6в кости бизона встречаются в 10,4 раза чаще, чем в слое 5. Обилие остатков сайгака-дзерена в слоях 6б-6в в 6,7 раза меньше, чем в слое 5. Слой 6а по относительному обилию остатков Bison priscus , Capra-Ovis и Saiga-Gazella занимает промежуточную позицию между слоями 5 и 6б-6в, более близкую к показателям из слоя 5 (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение видов и таксономических групп крупных млекопитающих в плейстоценовых слоях Чагырской пещеры и распределение их по биотопическим группам (раскопки 2007–2013 годов)

Человек, периодически заселявший пещеру в период формирования слоев 6б-6в, специализировался в охоте на бизона. Его добычей становились преимущественно полувзрослые особи и самки. Такие охоты, возможно, носили сезонный характер и были приурочены к ежегодным 24

миграциям стад бизонов по долине Чарыша – вглубь горной страны и обратно [Васильев, 2013]. Судя по тому, что в слоях 6б-6в присутствуют в незначительном количестве фрагменты костей и зубов лошади Оводова, сибирского горного козла, архара и северного оленя без признаков кислотной коррозии, человек мог изредка добывать и эти виды. Благодаря своей охотничьей специализации человек вносил, таким образом, существенное искажение в процесс естественного формирования пещерного тафоценоза, что выразилось в совершенно ином соотношении фоновых видов в слоях с антропогенным участием (слои 6б-6в, табл. 2).

Остатки крупных млекопитающих свидетельствуют, что накопление плейстоценовой толщи в Чагырской пещере происходило на фоне господства степных ландшафтов. Доля зверей приуроченных к степным биотопам изменяется от 58,8 % в слое 5 до 82,9 % в слоях 6б-6в. Необходимо отметить, что в последнем случае это происходит за счет «искусственного» увеличения числа остатков бизона из-за специализации неандертальцев на добычу именно этого вида. Доля обитателей лесных биотопов по плейстоценовым слоям изменяется в пределах 0,2–1,3 %, а тундровых биотопов (представленных северным оленем) – также не превышает 1 %. Относительное обилие сибирского горного козла (скальные биотопы) в слоях 6б-6в уступает таковому в слое 5 почти в 2,6 раза, что опять-таки объясняется особенностями охотничьей специализации человека (табл. 2).

Все определимые до вида остатки мелких представителей сем. Bovidae до сих пор относились лишь к сайгаку. Достоверные остатки Saiga tatarica borealis (например, неполная первая задняя фаланга) были обнаружены в 5 слое в 2012–2013 гг. Из этого же слоя происходят и вполне диагнос-тичные Р 2 и М 1 , а также обломок центральнокубовидной кости дзерена ( Gazella gutturosa ), отмеченного в отложениях Чагырской пещеры впервые. В Денисовой и Страшной пещерах остатки сайгака и дзерена также присутствуют совместно в одних и тех же слоях.

Большой интерес представляет находка в слое 3 сезамовидной кости III фаланги от задней конечности, принадлежащей какому-то крупному представителю родов Bos-Bison . Ширина кости 33,4, поперечник – 21,2 при толщине 15,3 мм, что вполне сопоставимо в размерах с аналогичной костью Bison priscus средней величины. Кость имеет типичную голоценовую сохранность, не отличимую от других остатков из слоя 3. Фрагментарные остатки зубов и костей крупного быка были отмечены ранее в голоценовых слоях Денисовой пещеры [Васильев, Шуньков, 2010]. В позднем плейстоцене Алтая бизон являлся доминирующим фоновым видом. Его остатки встречаются на порядок чаще, чем другого крупного быка – байкальского яка. Остается предположить, что на территории северо-западного Алтая в голоцене еще какое-то время сохранялся рефугиум, где продолжала обитать немногочисленная популяция Bison priscus .