Новые данные по палеолиту Иркутско-Черемховской равнины

Автор: Новосельцева В.М., Клементьев А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Местонахождение Ункей было открыто В.С. Николаевым в 2016 г. на левом берегу р. Заларинки в Нукутском р-не Иркутской обл. Археологический и палеонтологический материал зафиксирован в двух уровнях. Первый уровень археологического материала зафиксирован в подошве раннеголоценовых суглинков, а второй уровень - в кровле солифлюциированной позднекаргинской почвы. Прямые датировки костей, полученные по костному материалу непосредственно из нижнего слоя с артефактами, попадают в рамки 23380 ± 204 -31024 ± 311 л.н. Комплекс финальнопалеолитического времени имеет здесь смешанные черты объектов «бадайского» и «идинского» типов. В то же время комплекс позднекаргинского времени является самым западным форпостом ареала распространения Игетейской стратегии литорасщепления. Для верхнего уровня характерны неопределимые фрагменты костей крупных млекопитающих. Достоверно определен лишь северный олень Rangifer tarandus. В нижнем уровне были найдены кости ископаемой лошади Equus ferus, косули Capreolus pygargus, северного оленя Rangifer tarandus, благородного оленя Cervus elaphus, крупного быка или бизона Bos aut Bison sp. В 2018 г. на западной окраине пос. Новонукутский В.С. Николаевым в шурфах были зафиксированы каменные артефакты финальнопалеолитического облика, по морфологии и по стратиграфическому положению соотносимые с верхним комплексом Ункея. В 2017 г. геологами Института земной коры СО РАН С.Г. Аржанниковым и А.В. Аржанниковой было открыто местонахождение Первомайское на левом приустьевом участке Унгинского залива. За последние два года обнаружены новые стратифицированные комплексы позднего и верхнего палеолита.

Иркутско-черемховскаяравнина, верхний палеолит, ранний голоцен, каргинский интерстадиал, артефакты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145557

IDR: 145145557 | УДК: 902.21/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.174-180

Текст научной статьи Новые данные по палеолиту Иркутско-Черемховской равнины

В настоящее время на участке слияния рек Осы, Унги и Ангары образовано Осинское расширение Братского водохранилища, к которому территориально привязан Осинско-Унгинский гео-археологический район. Не смотря на столетнюю историю археологических исследований в описываемом районе и в долине р. Унги, они носили, скорее, эпизодический характер. Впервые здесь проводили работы Н.А. Агапитов и Н.Н. Витков-ский в конце XIX в. Работы были продолжены в 50-е гг. ХХ в. Для работы в зоне затопления будущего водохранилища Братской ГЭС была организована Братская археологическая экспедиция Ленинградского отделения ИИМК АН СССР под руководством А.П. Окладникова. В приустьевом участке р. Унги были развернуты раскопочные работы на памятниках бронзового и железного веков. В 1957 г. на правом берегу р. Ангары, в 3 км ниже впадения р. Осы, напротив устья р. Унги, открыт первый в этом районе палеолитический объект – Красный Яр-1. В дальнейшем, начиная с 1969 г., после затопления ложа Богучанской ГЭС Иркутским государственным университетом были организованы экспедиции под руководством Г.И. Медведева. Работы главным образом проводились на Игетейском геоархеологическом полигоне и по Осинскому заливу. Лишь в 1981 г. был открыт комплекс экспонированного материала Мельхи-туй [Бердников и др., 1982] на левом борту долины р. Ангары. В конце 1980-х гг. сотрудниками Иркутского областного краеведческого музея под руководством О.Б. Варламова велись работы на южном берегу Унгинского залива по изучению погребальных комплексов II тыс. н.э. В результате многолетних исследований сложилась ситуация неравномерной археологической изученности района. Основная часть исследовавшихся объектов каменного века расположена по правому борту долины р. Ангары и по Осинскому заливу. На левом борту, который географически принадлежит Иркутско-Черемховской равнине, об объектах эпохи палеолита имелись отрывистые сведения.

Многие известные археологические комплексы бассейнов рек Унга и Заларинка (западные притоки р. Ангары) относятся к эпохам раннего железного века и Средневековья (Унгинское городище, Улан-Бор, Доглан). Комплексов верхнего неоплейстоцена известно немного, к ним относит- ся Мельхитуй, открытый в 1981 г. А.Б. Федоренко и Т.Н. Кононовой. Памятник расположен на западном (левом) берегу Братского водохранилища и территориально входит в Осинско-Унгинский геоархеологический район [Новосельцева, 2005]. В начале 1990-х гг. О.В. Задониным, А.В. Луньковым и С.А. Дзюбасом в составе отряда Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской обл. в долине р. Заларинки открыт ряд ме стонахождений финальноплейстоценового возраста: Красная горка, Тагна-1, Троицк-3, Ледене-во. На отмеченных пунктах находок материала проводились только разведочные работы, а материал представлен единичными предметами. Авторы работ, на основании техноморфологии и стратиграфического положения каменного инвентаря, отнесли материалы к периоду позднего палеолита (14–10 тыс. л.н.) [Луньков, 1997].

Большинство палеолитических комплексов правого борта долины р. Ангары геоморфологически принадлежит высоким поверхностям Лено-Ангарского плато. Сюда относятся экспонированные на поверхностях «гор» ансамбли «Олонского» и «Тарахайского» пластов, объекты Игетейского геоархеологического полигона, Бильчир. Аналогов экспонированным комплексам корродированных артефактов на территории Иркутско-Черемховской равнины не было известно до начала 1990-х гг. В 1993 г. археологами Иркутского государственного университета (Г.И. Медведев) на поверхности правого высокого борта долины р. Заларинки, недалеко от п. Целинный обнаружен палеолитический объект «Ункурлик» [Ласточкин и др., 1995]. Комплекс датирован средним палеолитом и является на сегодняшний день единственным из известных местонахождений корродированных артефактов, географически принадлежащих к Иркутско-Черемховской равнине. Авторы отнесли комплекс к началу позднего неоплейстоцена аналогично местонахождениям Георгиевское, Тайтурская Гора и Бильчир [Там же, c. 167].

В 2016 г. при проведении разведочных работ В.С. Николаевым на территории под карьер по добыче гипса на левом борту долины р. Заларинка, по левому борту пади Ункей (рис. 1), в шурфах зафиксирован археологический материал в пачке палевых суглинков, предположительно сартанского возраста. В том же году выполнены спасательные

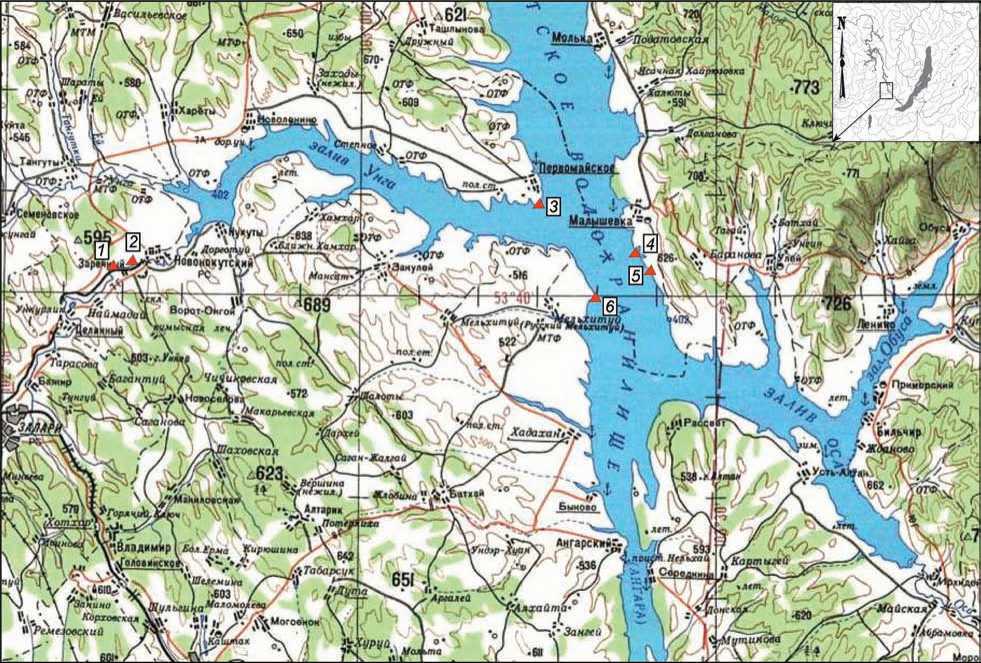

Рис. 1. Археологические позднепалеолитические комплексы Осинско-Унгинского геоархеологического района и долин рек Унга и Заларинка.

1 – Ункей; 2 – Новонукутск; 3 – Первомайское; 4 – Красный Яр-1; 5 – Изотиха; 6 – Мельхитуй.

работы. Общая вскрытая площадь объекта составила 300 м2.

Археологический и палеонтологический материал зафиксирован в двух уровнях. Первый уровень археологического материала зафиксирован в подошве раннеголоценовых (?) суглинков, второй уровень – в кровле позднекаргинской почвы [Клементьев, 2013]. Датированы были костные остатки из этого литологического горизонта, попадающие в интервал 29560 ± 273 и 33990 ± 296 л.н., что подтверждает каргинское время формирования почвенных дериватов разреза.

Палеонтологический материал представлен по уровням неоднородно. Для верхнего уровня характерны неопределимые фрагменты ко стей крупных млекопитающих. Достоверно определен лишь северный олень Rangifer tarandus . В нижнем уровне были найдены как неопределимые остатки костей, так и определимые фрагменты. Среди них удало сь установить ко сти ископаемой лошади Equus ferus, косули Capreolus pygargus, северного оленя Rangifer tarandus, благородного оленя Cervus elaphus, крупного быка или бизона Bos aut Bison sp. Отдельные 176

фрагменты не сут следы жизнедеятельно сти почвенных сапротрофов, сильно выветрелые. В целом комплекс видов типичен для мамонтового палеолитического комплекса, но отсутствие мамонта не позволяет датировать его максимумом сартанского криохрона, как на Мальтинской стоянке [Ермолова, 1978].

По костям были получены 4 радиоуглеродные даты (некалиброванные): 31024 ± 311 CNM91, CNM94 ( Bos / Bison sp.); 29560 ± 273 CNM96, CNM97 ( Rangifer tarandus ); 23380 ± 204 CNM98, CNM99 (копытное млекопитающее); 33990 ± 296 CNM100, CNM101 ( Cervus elaphus).

Комплекс артефактов раннеголоценового возраста (верхний комплекс) представлен 34 артефактами из камня. Субстрат в основном представлен кварцитом (73,5 %), незначительная доля приходится на кремень (23,5 %) и аргилит (3 %). Небольшая по количеству коллекция содержит сколы (47 %), нуклеусы – 5 экз. (15 %), изделия орудийного комплекса – 5 экз. (15 %). В коллекции зафиксировано две заготовки нуклеусов и две заготовки орудий, а также битый желвак кремня и битая кварцитовая галька.

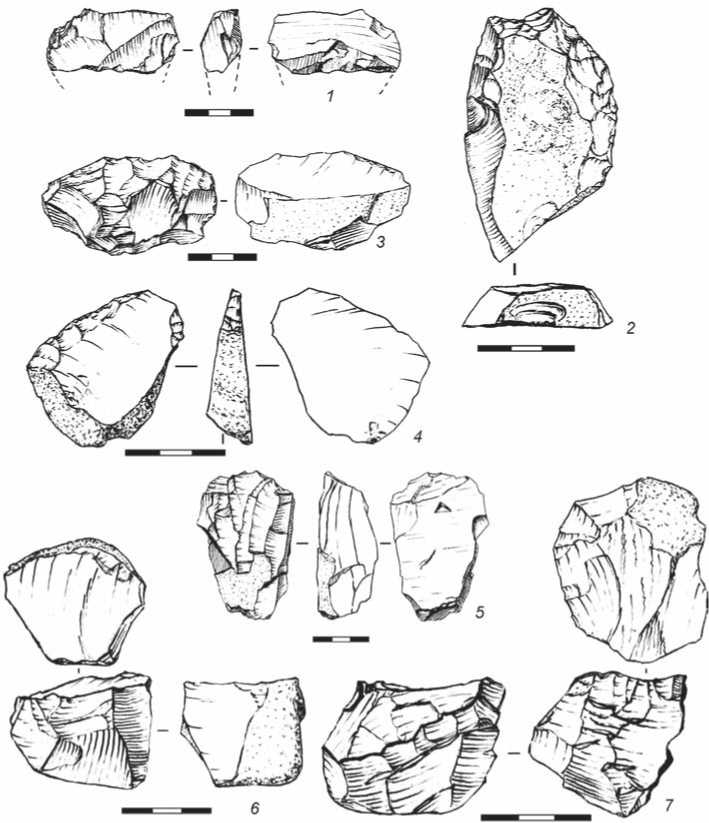

Рис. 2. Археологический материал.

1 , 2 , 5 , 7 - верхний комплекс; 3 , 4 , 6 - нижний комплекс.

1 - долотовидное изделие; 2 - 4 - скребла; 5-7 - нуклеусы.

Орудийный комплекс представлен боковым острием, двумя скреблами (рис. 2, 2 ), оформленными на крупных, массивных, высоких в сечении сколах, долотовидным изделием (рис. 2, 1 ). Первичное расщепление представлено пятью нуклеусами, из которых четыре монофронтальных, выполненных на кварцитовых гальках (рис. 2, 7 ). Из них один нуклеус однофронтальный одноплощадочный для отщепов. Два монофронтальных нуклеуса для отщепов - плоскостные, выполнены на кварцитовых гальках. К одноплощадочным, мо-нофронтальным нуклеусам относится и подпризматический нуклеус для пластин (рис. 2, 5 ). Один представитель первичного расщепления - подпризматический, многофронтальный, многоплощадочный нуклеус из кремня.

Нижний комплекс артефактов представлен 38 арте фактами из камня. Первичное расщепление представляют группа сколов 24 экз. (63 %), группа нуклеусов - 3 экз. (8 %). Орудийный состав содержит семь изделий (18 %). Субстрат в преобладающем большинстве представлен кварцитом (87 %), остаточная доля приходится на кремень (10,5 %) и аргилит (2,5 %). Все нуклеусы, выделенные в коллекции, отно сятся к одноплощадочным монофронтальным нуклеус ам, оформленным на кварцитовых гальках с объемным фронтом и негативами субпараллельных снятий по фронту (рис. 2, 6). Площадки подготовлены продольными снятиями либо с фронта, либо с контрфронта. Орудийный комплекс представлен семью изделиями, среди них: скобель, три скребла (рис. 2, 3, 4), два скребка (оформленных на кварцитовых отщепах), один из них концевой и один боковой. Остальные артефакты коллекции нижнего горизонта представлены фрагмен- тами различных недиагностируемых изделий (3 экз.) и заготовкой изделия (1 экз.). При корреляции археологической коллекции верхнего комплекса с относительно синхронными объектами, в первую очередь, обращает на себя внимание отсутствие клиновидных нуклеусов с поперечно оформленными площадками, что характерно для коллекций горизонта 2 Красного Яра-1 [Абрамова, 1978; Медведев, 1966] и Мельхитуя. С другой стороны, в коллекции присутствуют призматические полифронтальные нуклеусы. Три нуклеуса, выполненных на кварцитовых гальках, аналогичны нуклеусам, описанным в коллекции Федяево [Астахов, 1963]. Орудийный же комплекс находит аналогии с комплексами Осинско-Унгинского геоархеологического района – Мель-хитуй, Красный Яр-1 (горизонты 1, 2) и Федяево, где в коллекции зафиксированы острия и долотовидные изделия. На о сновании результатов сравнения техники литорасщепления возможно говорить, что коллекция верхнего уровня тяготеет к «бадайским» и «идинским» комплексам.

Нижний комплекс арте ф акто в, датируемый позднекаргинским временем, как по техноморфоло-гическим признакам, так и по стратиграфическому положению может коррелироваться с синхронными объектами Осинско-Унгинского геоархеологи-ческого района: Гора Игетей (некорродированный комплекс), Красный Яр II, III, Хадахан (некорро-дированный комплекс), Большой Нарын I, II [Еси-да и др., 2007; Медведев, Новосельцева, 2011; Khenzykhenova et al., 2011]. Спецификой района является использование для первичного расщепления галек вытянутой формы, оформление фронта на торце гальки без предварительной подработки площадки. Эта стратегия прослеживается и в комплексах позднекаргинского времени, и в комплексах сартанского времени, вплоть до финального палеолита (Федяево, Ункей).

В 2018 г. при обследовании участка под гипсовый карьер в 1200 м восточнее Ункея, на западной окраине п. Новонукутский В.С. Николаевым, в шурфах были зафиксированы каменные артефакты финальнопалеолитического облика, по морфологии и по стратиграфическому положению соотносимые с верхним комплексом Ункея. Объект, названный по названию п. Новонукутск, как и Ун-кей расположен на левом борту долины р. Заларин-ка, на террасовидной поверхно сти с относительными высотными отметками 30–40 м над уровнем Заларинки (440 м над ур. м.).

Немногочисленная коллекция представлена 20 каменными изделиями – продуктами нуклеарного расщепления: отщепы – 17 экз. (85 %), фрагменты пластин – 3 экз. (15 %). Талоны сколов в 83 % ли-178

нейные (10 экз.), в остальных 17 % случаев – гладкие, не превышающие толщиной 5 мм. Основной субстрат – кремень – 45 % (9 экз.), на кварцит приходится 35 %, на аргилит – 20 % от всех каменных изделий.

Необходимо упомянуть об открытии в 2017 г. нового местонахождения геологами Института земной коры СО РАН С.Г. Аржанниковым и А.В. Ар-жанниковой. В 2018 г. объект был осмотрен приглашенными ими исследователями-археологами и назван «Первомайским» по названию ближайшего поселка. Комплекс экспонированных артефактов зафиксирован на левом приустьевом участке Унгинского залива, на техногенном пляже. Обнаружению артефактов способствовал низкий уровень водохранилища. Материал зафиксирован на отно сительных отметках 28–30 м над ур. р. Ангары (до затопления ложа Братского водохранилища) (398–400 м над ур. м.). Собранная на пляже немногочисленная коллекция каменных артефактов представлена сколами, нуклеусами и скреблами. Выполненные зачистки берегового обнажения не позволили зафиксировать археологический материал в стратиграфии. Коллекция экспонированного материала содержит также керамические и металлические изделия, что позволяет судить о ее смешанном характере. Несомненно одно – доля изделий палеолитического облика достаточно велика, что дает право для фиксации еще одного палеолитического объекта в долине р. Унги. Палеолитический компонент, трудноопределимый в своей искусственной выборке, все же обладает более характерными чертами некорродированных комплексов побережья Осинского залива (Гора Игетей 1, Хада-хан и т.д.).

Таким образом, на сегодняшний день существенно пополнен банк знаний о палеолитических комплексах центральной части Иркутско-Черемховской долины. Обнаружение стратифицированных комплексов открывает новые перспективы в исследованиях верховьев западных притоков р. Ангары для дальнейшего изучения Иркутско-Черемховской равнины. На данный момент несомненно, что данная территория являлась транзитной для населения Южного Приангарья в финальном палеолите. Об этом свидетельствует техноморфологический анализ существующих материалов, имеющих смешанные черты «бадай-ского» и «идинского» типов памятников и практически не имеющих общих черт с изве стными комплексами Осинско-Унгинского р-на (Мель-хитуй, Красный Яр-1). В то же время комплекс позднекаргинского времени, попадающий в рамки 29560–33990 л.н., является самым западным форпостом ареала распространения Игетейской стратегии литорасщепления.

Авторы статьи выражают свою благодарность В.С. Николаеву за предоставленный материал. Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0008 «Северо-восток Евразии в позднем плейстоцене – раннем голоцене: культурная динамика, геохронология, развитие природной среды».

Список литературы Новые данные по палеолиту Иркутско-Черемховской равнины

- Абрамова З.А. Палеолитическое поселение Красный Яр на Ангаре (верхний комплекс) // Древние культуры Приангарья. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 7–34.

- Астахов С.Н. Позднепалеолитическая стоянка у дер. Федяево на Ангаре // СА. – 1963. – № 3. – C. 209–214.

- Бердников М.А., Поселянин А.И., Лежненко И.Л., Кононова Т.Н. Мельхитуй – новый бескерамический комплекс на Братском водохранилище // Проблемы археологии и этнографии Сибири: тез. докл. к регион. конф. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. – С. 46–47.

- Ермолова Н.М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене. – Новосибирск: Наука, 1978. – 222 с.

- Есида К., Като Х., Когай С.А., Куникита Д., Липнина Е.А., Максименко К.М., Медведев Г.И., Новосельцева В.М., Ощепкова Е.Б., Попов А.А., Такао С. Некоторые итоги изучения палеолитического местонахождения Большой Нарын I, II. Осинский залив Братского водохранилища. Российско-японский геоархеологический проект // Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: мат-лы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию М.М. Герасимова. – Иркутск: Оттиск, 2007. – С. 5–9.

- Клементьев А.М. Фауны позднекаргинского времени Иркутского амфитеатра // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. «Геоархеология. Этнология. Антропология». – 2013. – № 1 (2). – С. 30–43.

- Ласточкин С.В., Медведев Г.И., Мухаррамов Ш.З., Распопин А.Б., Роговской Е.О. Новые данные по геоархеологии верхнего плейстоцена Байкальской Сибири // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. – С. 165–170.

- Луньков А.В. Некоторые результаты археологических исследований в Заларинском районе Иркутской области // 275 лет сибирской археологии: мат-лы XXXVII регион. археолог.-этнограф. студ. конф. вузов Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 1997. – С. 20–21.

- Медведев Г.И. Археологические исследования многослойной палеолитической стоянки Красный Яр на Ангаре в 1964–1965 гг. // Отчеты археологических экспедиций за 1963–1965 годы: мат-лы и докл. на науч. Сессии ИА АН СССР. – Иркутск: Иркут. обл. краевед. музей, 1966. – С. 5–25.

- Медведев Г.И., Новосельцева В.М. Хронология, стратиграфия и техноморфология комплекса артефактов геоархеологического местонахождения Гора Игетей I // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 2011. – Т. 10, вып. 7: Археология и этнография. – С. 100–111.

- Новосельцева В.М. Плейстоцен-голоценовые местонахождения экспонированного материала Осинско-Унгинского расширения Братского водохранилища // Социогенез в Северной Азии. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. тех ун-та, 2005. – Ч. 1. – С. 149–154.

- Khenzykhenova F., Sato T., Lipnina E., Medvedev G., Kato H., Kogai S., Maximenko K., Novoselґzeva V. Upper paleolithic mammal fauna of the Baikal region, east Sibaria (new data) // Quaternary Intern. – 2011. – Vol. 231, iss. 1–2. – P. 50–54.