Новые данные по палеолиту стоянки Усть-Кова (2011 год)

Автор: Акимова Е.В., Стасюк И.В., Горельченкова О.А., Кукса Е.Н., Махлаева Ю.М., Мотузко А.Н., Пазилов Д.С., Томилова Е.А., Харевич В.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521786

IDR: 14521786

Текст статьи Новые данные по палеолиту стоянки Усть-Кова (2011 год)

На протяжении многих десятилетий единственным позднепалеолитическим памятником Северной Ангары считалась Усть-Кова в Кежемском районе, открытая А.П. Окладниковым в 1937 г. и изучавшаяся Н.И. Дроздовым в 1970–1990-е гг. [Береговая, 1960; Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Дроздов, 1981; Дроздов, Лаухин, 1979; Дроздов, Чеха, 1990; 2002; Ла-ухин и др., 1980]. Памятник получил мировую известность после открытия в 1981 г. двух зооморфных изображений из бивня мамонта [Акимова, Метляев, 2003; Васильевский, Дроздов, 1983].

В 1980-е гг Н.И. Дроздовым на Усть-Кове было выделено три палеолитических комплекса: поздний (в пределах 15–11 тыс. л.н. – в коричневом суглинке), средний (около 24 тыс. л.н. – в карбонатизированном суглинке), ранний (около 33–28 тыс. л.н. – в солифлюированной погребенной почве) [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Дроздов, 1981]. Ранний комплекс был достоверно зафиксирован только в раскопах 1976-1977 гг., в последующие годы материал, за исключением единичных обломков костей, в погребенной почве обнаружен не был. Выделение двух верхних разновременных горизонтов было недостаточно обосновано и не нашло подтверждения [Акимова, Блейнис, 1986]. Можно утверждать, что материал, полученный выше уровня раннесартанского солифлюксия, относится к одному палеолитическому культурному слою.

В 2011 г. палеолитический горизонт был зафиксирован в юго-восточной части раскопа № 1, на площади около 200 кв. м (секторы 3, 4, 6, 7). Обобщенный стратиграфический разрез здесь имеет следующее строение:

-

1. Почвенно-растительный горизонт. Граница ровная, четкая. Средняя мощность 0,3 м;

-

2. Супесь серая, серо-коричневая, однородная, бескарбонатная, легкая. Горизонт заполняет два мерзлотных клина (псевдоморфозы по жильным льдам). В основании клина супесь переходит в хорошо промытый серый песок. Граница слоя неровная, прерывистая, фиксируется по изменению

-

3. Коричневый суглинок, к низу карбонатизированный, залегающий на ископаемом почвенном горизонте, представленном сложным переслаиванием песков, гумусированных супесей и суглинков. Горизонт сильно деформирован, разлинзован, перемыт, местами уничтожен. Средняя мощность 0,5 м.

1А. Супесь коричневато-темно-серая, буровато-коричневая, до черной, тонкая, пористая, бескарбонатная, пятнистая по текстуре. Пятнистая окраска связана с различным содержанием гумуса. Степень гумусированности уменьшается, а однородность текстуры увеличивается сверху вниз. Средняя мощность 0,4 м;

механического состава. Средняя мощность 0,2 м, в заполнении клиньев – до 1,5 м;

Археологический материал рассредоточен в диапазоне 30-50 см, в коричневом легком суглинке, переходящем книзу в карбонатизированный суглинок, непосредственно выше солифлюированной погребенной почвы. Обломки одних и тех же изделий залегают в разных литологических условиях (рис. 1, 9, 11 ).

Позднеплейстоценовая толща разбита мощными криогенными трещинами с шириной в устье до 1-1,5 м и глубиной до 1,5-2 м, образующими полигоны. По мнению В.П. Чехи формирование клиньев датируется гыданской стадией [Дроздов, Чеха, 1990]. Раскопки 1980-х гг. отчетливо демонстрировали ситуацию сноса палеолитического материала по мере вытаивания трещин и отложение его по их бортам и дну Время вытаивания и заполнения трещин достоверно не установлено. Фактом является фиксация пятен плотного красновато-коричневого суглинка с мезолитическим материалом, перекрывающих в ряде случаев устье трещин (наблюдения 1980-х гг.).

Как и в прежние годы, в 2011 г. наибольшая плотность археологического материала прослеживается вдоль бровки террасы. Основой археологического комплекса является скопление костей молодого и взрослого мамонтов в частичном анатомическом порядке, со следами расчленения и погрызов. Скопление занимает участок более 15 кв. м и простирается от центра полигона по борту клина в северном направлении. Верхняя часть скопления отмечена на контакте с культурным слоем 2, нижняя - на контакте с со-лифлюированной погребенной почвой. В составе скопления присутствуют целые и расколотые бедренные и берцовые кости, фрагмент позвоночного столба в анатомическом порядке, зубы с фрагментами челюстей, многочисленные неопределимые обломки. Среди костей мамонта найдены единичные кости северного оленя.

Кости мелких млекопитающих были получены из коричневого суглинка на уровне средней/верхней части скопления и из нижней части карбонати-зированного суглинка.

Фауна из нижней части содержит следующие виды: Microtus (Stenoc r anius) gregalis Pall. - 8 экземпляров, Lemmus sibiricus Kerr - 7 экземпляров. Животные обитали в открытых безлесных ландшафтах холодных переувлажненных тундростепей. Подобные ландшафты с отмеченным составом фауны характерны для начальных стадий сартанского оледенения (ок. 22–20 тыс.л.н.).

Структура ископаемой фауны из верхней части имеет следующий вид – Sorex caecutiens Laxm. – 1, Clethrionomys rutilus Pallas – 3, Clethrionomys ru-focanus Sundervall - 6, Lemmus s p. - 1 , Microtus (Ste n ocranius) gregalis Pallas – 16. Фауна отражает лесостепной облик ландшафтов с небольши м и

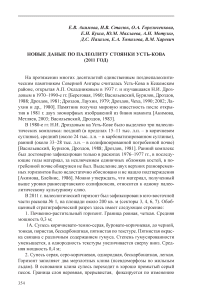

Рис. 1. Каменный инвентарь.

Многослойная стоянка Усть-Кова. Культурный слой 3.

1, 4-6, 12, 13, 15 - проколки, провертки; 2, 3 - микропластинки с ретушью; 7 - долотовидное орудие; 8, 10 – обломки заготовок бифасов; 9 – обломок скребловидного орудия; 14 – бифас-улу; 16 – нуклеус.

участками заболоченных тундр. Схожие условия были свойственны для позднеледниковья в периоды кратковременных потеплений, или для начала развития голоцена. Время существования фауны около 11–10 тыс. л.н.

Таким образом, вопрос о возрасте «основного» палеолитического культурного слоя Усть-Ковы остается открытым. Пока наиболее предпочтительным является вариант середины сартанского похолодания:

от времени формирования трещин и полигональных грунтов до времени их вытаивания.

Каменная индустрия палеолита Усть-Ковы основана на использовании кремней и кремнистых пород (полосчато-рисунчатые кремни, в том числе окремнённая древесина, окремненные аргиллиты, яшма и прочие силици-ты, халцедон). Сырьем худшего качества являлись неокатанные обломки глинистых аргиллитов и алевролитов, пепловые туфы.

Общее количество каменных артефактов, полученных при расчистке и промывке слоя, превышает 600 экз.

Каменный инвентарь включает призматические двуплощадочные биф-ронтальные нуклеусы (рис. 1, 16 ), сегментовидный бифас типа «улу» (рис. 1, 14 ) и обломки заготовок листовидных бифасов (рис. 1, 8, 10 ), скреб-ловидные и ножевидные орудия на крупных пластинах (рис. 1, 9, 11 ), долотовидное орудие на отщепе (рис. 1, 7 ), резцы, небольшие чопперы-струги на гальках, проколки и провертки на небольших пластинчатых сколах и отщепах (рис. 1, 1, 3 – 6, 15 ), крупных пластинах (рис. 1, 13 ) и массивных ретушированных сколах с коническим шлифованным жальцем (рис. 1, 12 ). Индустрия Усть-Ковы имеет явно пластинчатый характер.

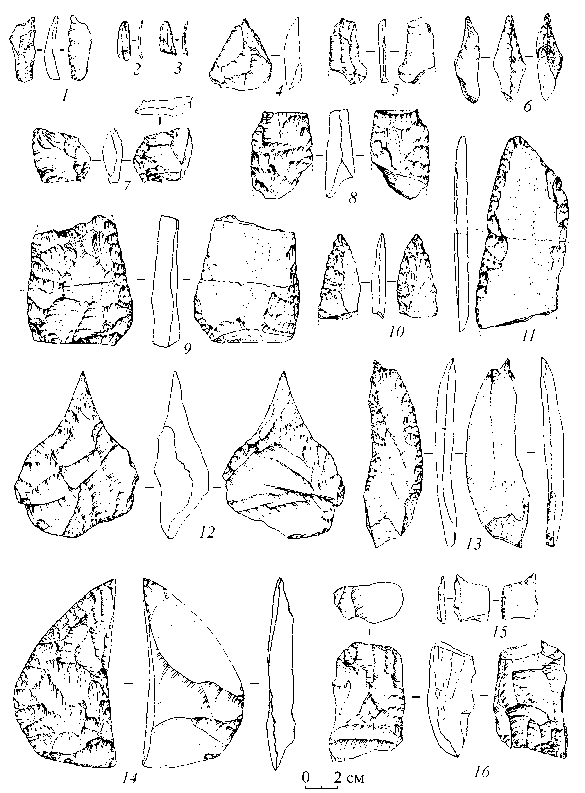

Помимо каменных изделий в раскопе найдена шлифованная поделка эллипсоидной формы из бивня мамонта размером 23 х 8 мм (рис. 2, 1 ). Промывка наиболее насыщенных участков слоя выявила бусины из бивня мамонта (рис. 2, 2 – 5 ), многочисленные мелкие отщепы и микропластинки.

Горизонт, содержащий позднеплейстоценовые остатки, прослеживается от приустьевого участка Ковы вдоль Ангары на протяжении не менее 800 м на различных гипсометрических уровнях, соответствующих различным геоморфологическим единицам: участку II ковинской (I ангарской?) террасы на стрелке Ковы (9 м) и II ангарской террасы выше ее по течению Ангары (14–16 м). Теоретически, нет препятствий для обнаружения стоянок палеолитического возраста как в покровных отложениях, так и в аллювии террас самой Ковы. Работы прошлого, 2010 г. выявили перспективы изучения палеолита вдоль р. Ковы, где в отложениях I ковинской террасы найде-

Рис. 2. Изделия из бивня. Многослойная стоянка Усть-Кова. Культурный слой 3.

ны предметы вероятно доголоценового (раннеголоценового?) возраста (стоянка Усть-Кова I, пункт II) [ Акимова, Горельченкова, Кукса и др. , 2010].

Работы последних лет показывают, что ресурсы Усть-Ковы как уникального позднепалеолитического объекта еще не исчерпаны. Более того, продолжение работ позволит надеяться не только на пополнение археологической коллекции, не имеющей пока аналогов в палеолите Сибири и Ангары, но и на решение вопросов, связанных с процессом заселения Северной Ангары.