Новые данные по верхней юре города Сызрань по результатам изучения обнажения Заводское

Автор: Моров В.П., Кучера Я.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Описаны геологическое строение и палеофауна Обнажения Заводского близ г. Сызрань.

Геология, палеонтология, обнажение заводское, сызрань

Короткий адрес: https://sciup.org/148313360

IDR: 148313360 | УДК: 550.8

Текст краткого сообщения Новые данные по верхней юре города Сызрань по результатам изучения обнажения Заводское

О бнажение Заводское расположено на Приволжской возвышенности в г.о. Сызрань Самарской обл., у пос. Заводской (Крекинг) и пос. Строитель (РМЗ). Географические координаты: 53о(04-06)’ с.ш. и 48о25’ в.д. Оно локализовано на берегу Саратовского вдхр. (правый берег затопленной приустьевой части р. Сызранка), на коренном правом склоне волжской долины и прослеживается на расстояние около 2 км, на юге ограничено нефтеналивным причалом, на севере – сплошной задернованностью из-за понижения рельефа, распространением четвертичного делювия и плейстоценовой аллювиальной террасы (рис. 1). Рельеф берега водохранилища в целом крутосклонный, часто оползневой, с небольшим количеством сильно заросших оврагов. Присутствует много техногенного мусора. Полоса песчано-галечного пляжа шириной 2-20 м имеет сплошное распространение, и местами разрывается языками оползней и редкими сооружениями. Абсолютные высоты в пределах обнажения составляют от 28 м (уровень Саратовского вдхр.) до приблизительно 40 м; верховья оврагов достигают отметок 90 м.

Коренные отложения представлены морскими фациями и относятся к верхнему отделу юрской системы. Отложения среднего отдела на описываемой площади нигде не обнажены. Приблизительно в 1 км на северо-запад от северного конца обнажения (Образцовская Площадка), по нашим ранним наблюдениям, при строительстве эпизодически вскрывались зеленовато-бурые плотные глины без видимых органических остатков, по внешнему виду сопоставимые с характерными для окрестностей нижнекелловейскими.

Моров Владимир Павлович , научный сотрудник экологического музея; Ярослав Кучера .

Рис. 1. Место расположения обнажения

Вдоль берега коренные породы хорошо обнажены в оползневых цирках, реже наблюдаются небольшие выходы в береговых обрывах. При общем падении слоёв на север наблюдаются значительные узколокальные дислокации в виде небольших складок. Хотя верхняя часть толщи несомненно принадлежит нижнему мелу (Геологическая…, 1954), фаунистически охарактеризованных меловых отложений, равно как и перемытых остатков меловой фауны нами при беглом осмотре не обнаружено.

Оползни мелкие, фронтального типа; их подошвы залегают приблизительно на уровне водохранилища, по-видимому, оползание происходило на разных стратиграфических уровнях в толще кимериджских, оксфордских, возможно, также по кровле келловейских глин.

Северный участок обнажения был исследован нами в сентябре 2011 г. Полностью береговая часть обнажения осмотрена в 2010 г. одним из авторов (Я. Кучера). Обследование оврагов малоперспективно вследствие полного их зарастания.

При перечислении найденных органических остатков

использованы следующие обозначения: «++» – обилие, «+» – заметное количество, «||» – несколько экземпляров, «|» – единственная находка, * – полевое определение без сбора материала.

Оксфордский ярус (?)

Отложения оксфорда(?) (Геологическая…, 1954) встречены в центральной части обнажения (рис.1, точка 1). Они представлены светло-серыми сланцеватыми известковистыми глинами, которые имеют видимую мощность 1 м и погружаются под уровень водохранилища. Глины обнажены плохо, ископаемых в них при поверхностном осмотре не обнаружено. В их кровле залегает галечник, сложенный фосфоритовыми конкрециями, обломками полностью фосфатизированной древесины (||), фосфатизированными фрагментами ядер неопределимых аммонитов и неизменёнными створками грифей. На створках встречены известковые трубки серпулид, наиболее характерных для средне-верхнеоксфордских комплексов (Ипполитов А.П., личн. сообщ.). Размытые грифеи и гальки, а также редкие остатки белемнитов рассеяны по пляжу на отдельных участках.

Для любых твёрдых субстратов, слагающих галечник, характерны следы деятельности камнеточцев, представленные тремя типами. Первый тип следов характерен для фосфоритовых галек, реже для крупных раковин грифей. Следы представляют собой бутылкообразные ниши, выполненные известковым осадком, реже кристаллическим кальцитом, и относятся к деятельности моллюсков (Основы… Моллюски панцирные…, 1960). При этом максимальная концентрация сверлений заключена в фосфатизированной древесине, заметно реже в фосфоритовых конкрециях. Второй тип представляет собой узкие (около 1 мм) слабо ветвящиеся следы проедания. Они характерны для многих раковин грифей и предположительно отнесены к деятельности сверлящих губок. Третий тип представлен в конкрециях узкими длинными неветвящимися следами неясного происхождения.

Из этих отложений определены:

– ?Губки:

– сем. Clionidae sp. indet., ||

– Гидроидные:

– отр. Hydroida:

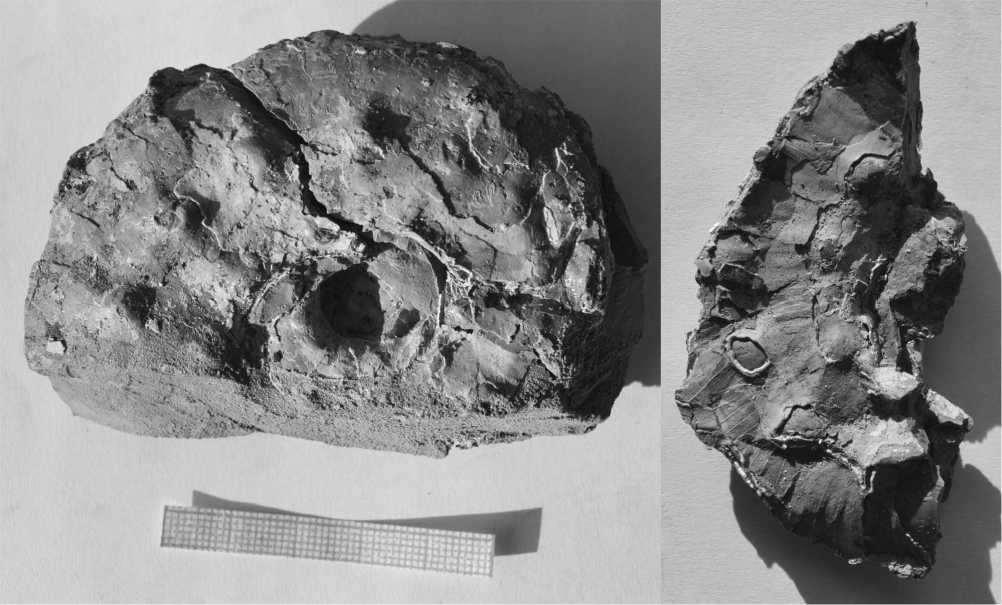

Protulophila gestroi Rovereto, |, симбионт серпулид (Scrutton, 1975); определение: А.П. Ипполитов (рис. 7)

– Полихеты:

Propomatoceros sp. , ||, определение: А.П. Ипполитов (рис. 7) Spiraserpula oligospiralis Ippolitov, ||, определение: А.П. Ипполитов – Двустворчатые:

– сем. Ostreidae:

Gryphaea dilatata Sowerby, ++

– сем. Mytilidae:

Lithophaga sp. , ++, сверления

Найденный в аллювии ростр белемнита Hibolites cf. ivanovi Gustomesov (|) (сем. Mesohibolitidae) хорошей сохранности, по всей видимости, происходит из перемытых отложений нижнего оксфорда. Другие ростры имеют худшую сохранность, следы растворения и проедания и опеределены как Cylindroteuthis cf. puzosiana (d’Orbigny) (|) и Holcobeloides beaumontianus (d’Orb.) (|) (сем. Cylindroteuthidae). Они, вероятно, происходят из пограничной с келловеем зоны нижнего оксфорда, либо из перемытых отложений среднего келловея (верхний в окрестностях Сызрани неизвестен). Изолированные фрагмоконы белемнитов (||), собранные нами в аллювии, имеют неясный возраст.

Кимериджский ярус

Отложения яруса несогласно залегают на оксфордских и представлены только верхним подъярусом. К ним принадлежат светло-серые известковистые глины со значительной сланцеватостью, внешне трудно отличимые от оксфордских. Видимая мощность до 3 м; нижний контакт легко прослеживается по фосфоритовым галькам, верхний повсеместно перекрыт оползнями либо задернован.

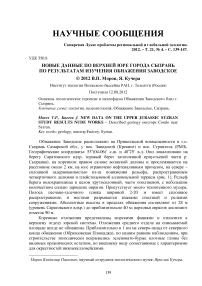

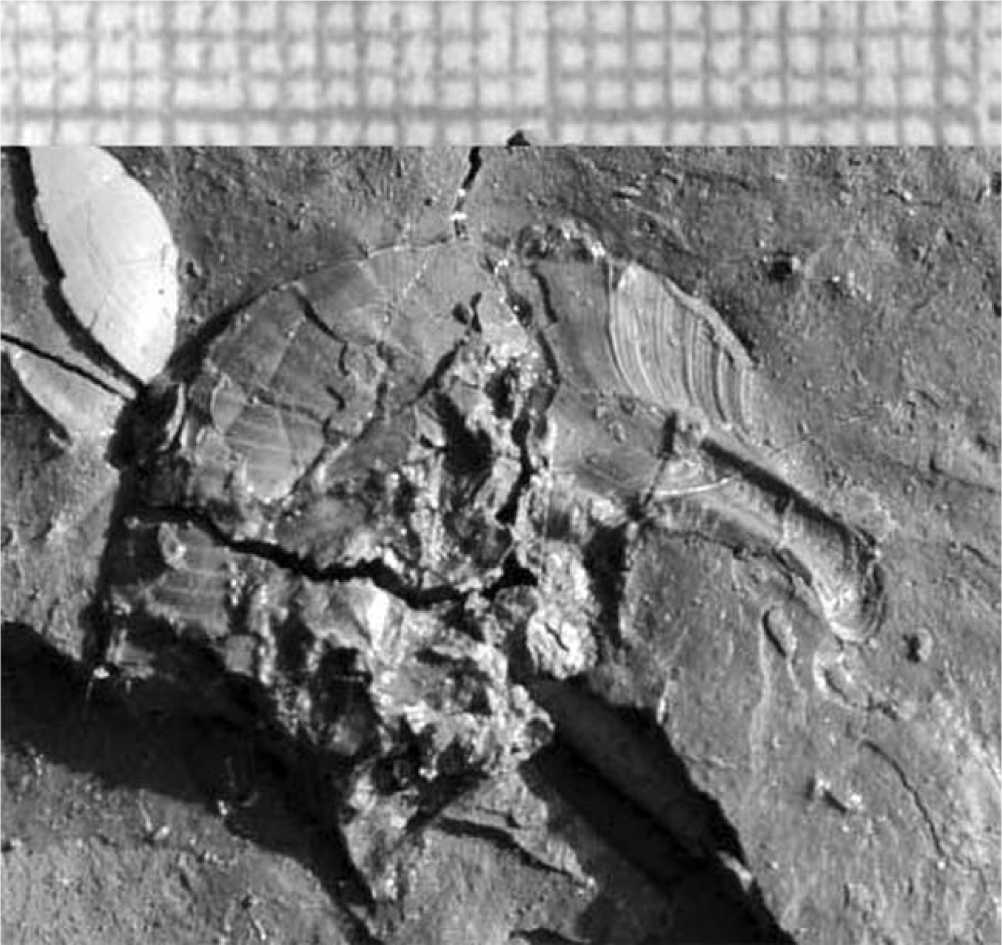

Рис. 2. Aulacostephanus volgensis (Vischn.). А – отпечаток с центральным ядром, Б – отпечаток, В – давленая раковина

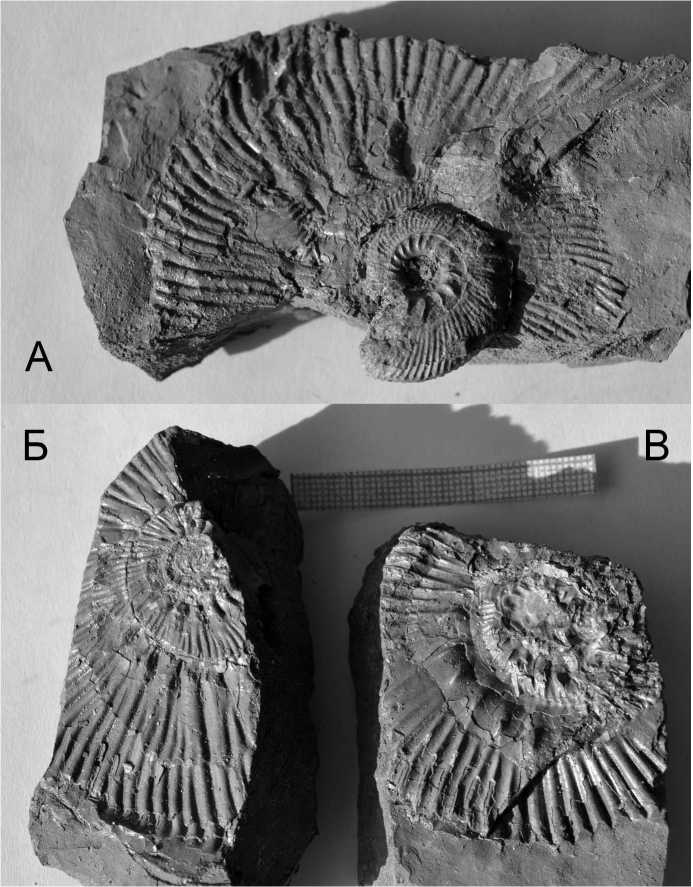

Рис. 3. Aul. kirghisensis (d’Orb.). А – давленый фрагмент, Б – отпечаток

Рис. 4. Aspidoceras cf. catalaunicum (Loriol). Ядро с уцелевшим (с оборота) фрагментом раковины

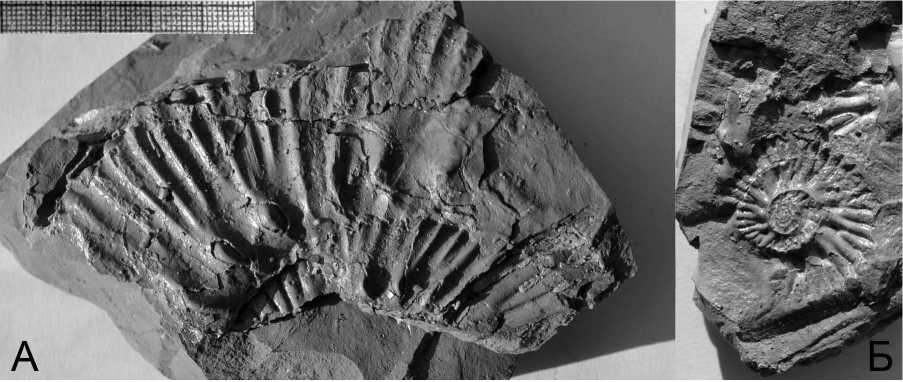

Рис. 5. Sutneria aff. rebholzi Berckhemer . Устьевая часть раковины

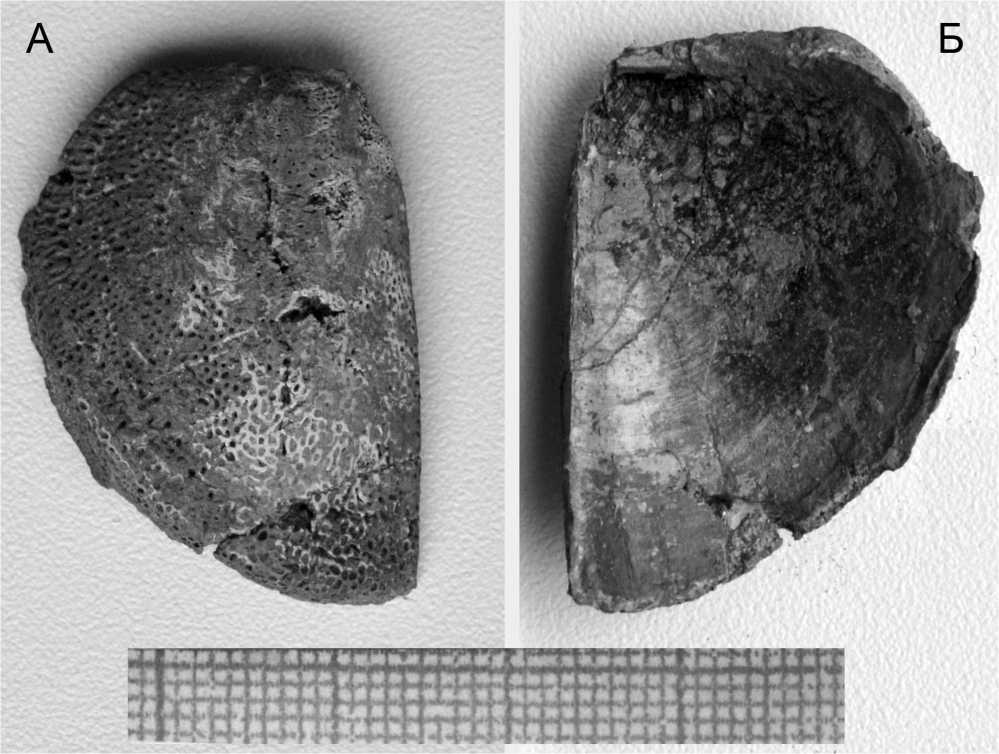

Рис. 6. Laevaptychus sp. Аптих: А – внешняя сторона, Б – внутренняя.

Рис. 7. Propomatoceros sp. Жилая трубка. Бугорки на трубке – места выхода особей колонии гидроидного полипа Protulophila gestroi

Окаменелости были собраны (рис.1, точка 2) только из нижней толщи мощностью около 1 м, начиная от подошвы, без отнесения к определённым слоям. Фауна по большей части залегает в раздавленном состоянии, изредка наблюдается слабая пиритизация ядер двустворок и гастропод.

Отсюда определены:

– Полихеты:

?Nogrobs (Tetraserpula) sp ., ||, определение: А.П. Ипполитов

– Двустворчатые:

– сем. Nuculidae:

Nuculoma cf. variabilis (Sow.), ++

N. sp., ++

– сем. Inoceramidae:

?Inoceramus sp., |

– сем. Ostreidae:

Liostrea plastica (Trautschold), +

L. sp., +

– Гастроподы:

– сем. Aporrhaidae:

Dicroloma cohleata (Quenstedt), ||

– Скафоподы:

– сем. Dentaliidae:

Laevidentalium sp., ++

– Аммониты:

– сем. Cardioceratidae:

Nannocardioceras sp., ||, определение: М.А. Рогов

– сем. Aulacostephanidae:

Aul. volgensis (Vischniakoff), ++ (рис. 2)

Aulacostephanus kirghisensis (d’Orb.), ||,определение: М.А.Рогов (рис. 3)

– сем. Aspidoceratidae:

Aspidoceras cf. catalaunicum (Loriol), |, определение: М.А.Рогов (рис. 4)

Sutneria aff. rebholzi Berckhemer, |, определение: М.А. Рогов (рис. 5)

– сем. Oppeliidae:

?Neochetoceras sp., * , ||, фрагменты.

Совместно с Aul. volgensis встречены имеющие пористое строение аптихи Laevaptychus (||), относящиеся к сем. Aspidoceratidae (рис. 6). Таким образом, можно считать установленным верхнекимериджский (зона S. rebholzi) возраст этого комплекса.

Среди аллювиальных галек Заводского обнажения собраны фосфоритовые конкреции, образованные вокруг фосфатизированных ядер аммонитов Aulacostephanus cf. yo (d'Orb.) (|), происходящих из зоны Aul. eudoxus. Это может говорить о размыве здесь нижней части верхнекимериджских отложений, т.к. данная зона должна располагаться значительно ниже зоны Aul. autissiodorensis, включаюшей горизонт с S. rebholzi. Другие конкреции с такой же минерализацией содержат ядра, предположительно отнесённые к Sarmatisphinctes subborealis Kutek еt Zeiss (||). Характерно, что на всех этих конкрециях отсутствуют сверления камнеточцев.

Волжский ярус

К волжскому региоярусу на описываемой территории относятся отложения, представленные средним и верхним подъярусами. Принятое в последнее десятилетие отнесение верхнего подъяруса к нижнему мелу ошибочно (Rogov, 2010). Выходы среднего подъяруса на площади обнажения обнаружены только в оползнях (рис.1, точка 3). Там среди глин встречаются редкие фрагментарные отдельности битуминозных сланцеватых глин, характерных для зоны Dorsoplanites panderi Кашпирского разреза. В них обнаружены раковины Inoceramus cf. pseudoretrorsus Gerasimov (|). Горючих сланцев нигде не отмечено.

На поверхности оползней и в аллювии изредка встречаются тонкие мергелевые конкреции с аммонитами Epivirgatites nikitini (Michalsky) (+) и двустворками Buchia cf. piochii (Gabb).

Отложения нижней части верхневолжского подъяруса представлены слоистыми рыхлыми опоковидными алевролитами палевой окраски. В работе (Герасимов, 1969) они описаны как микрокодиевые (водорослевые) или радиоляриево-губковые породы. В ненарушенном залегании эти породы встречаются редко; лучший выход имеется в точке 4 (рис.1), где обнажаются слои видимой мощностью до 2 м. Их нижний контакт задернован, поиски верхнего не проведены. Гораздо чаще встречаются отдельные глыбы пород данного слоя в свежих или размытых оползнях.

В приподошвенной части этой толщи (зона Kachpurites fulgens) определены аммониты Kachpurites fulgens (Traut.) (* ++) (сем. Craspeditidae) в виде давленых ядер. Выше без изменения литологии залегает зона Craspedites subditus; фауны аммонитов в соответствующей толще не встречено. Из обеих указанных зон происходят:

– Двустворчатые:

– сем. Inoceramidae:

Anopaea sphenoidea Geras., ++

– сем. Buchiidae:

Buchia terebratuloides (Lahusen), *, +

– Белемниты:

– сем. Cylindroteuthidae:

Acroteuthis mosquensis, (Pavlov), * , ++

При этом An. sphenoidea залегают слоем приблизительно на границе указанных зон.

Верхняя часть видимых слоёв относится к нижней подзоне зоны Cr. nodiger.

Здесь встречены следующие фаунистические остатки:

– Аммониты:

– сем. Craspeditidae:

Craspedites mosquensis Geras., *, || , ядра.

Garniericeras sp ., *, ||

В непосредственной близости от описанного выхода в аллювии найдены раковины Cr. kaschpuricus (Traut.) (|) и Cr. parakaschpuricus Geras. (||).

Наибольший интерес на обнажении представляет кимериджская толща, по причине крайне слабой обнажённости почти на всей территории своего распространения в Волжском Правобережье. Кроме того, кимериджский ярус

Восточно-Европейской платформы является одним из наименее изученных как в стратиграфическом, так и в палеонтологическом плане (Рогов, Киселёв, 2007). Присутствие на обнажении Заводское значительного количества фауны кимериджа в достаточно сохранном состоянии и обнаружение здесь вида Sutneria aff. rebholzi (вид-индекс нижнего биогоризонта в зоне Aulacostephanus autissiodorensis) требуют более тщательного изучения здесь выходов этой толщи. Указанная находка представляет определённый научный интерес и передана в Геологический институт РАН.

Авторы выражают признательность за помощь в работе над материалом сотрудникам ГИН РАН М.А. Рогову и А.П. Ипполитову.

Список литературы Новые данные по верхней юре города Сызрань по результатам изучения обнажения Заводское

- Герасимов П.А. Верхний подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы. М., Наука, 1969. 144 с.

- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200000 (Сызрань). Объяснительная записка к листу N-39-XXV (Сызрань). М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по геологии и охране недр, 1954. 44 с.

- Основы палеонтологии. Моллюски - панцирные, двустворчатые, лопатоногие // под ред. А.Г. Эберзина. М.: изд-во АН СССР, 1960. 304 с.

- Рогов М.А., Киселев Д.Н. Кимериджские отложения России и сопредельных регионов. Путеводитель геологической экскурсии. Москва: Геологический ин-т РАН, 2007. 35 с.

- Rogov M. A precise ammonite biostratigraphy through the kimmeridgian-Volgian boundary beds in the Gorodischi section (Middle Volga area, Russia), and the base of the Volgian stage in its type area. Volumina Jurassica, Vol. VIII., 2010. P. 103-130.

- Scrutton C. Hydroid-Serpulid symbiosis in the Mesozoic and Tertiary. Palaeontology, Vol. 18, Part 2, 1975, pp. 255-274