Новые данные с городища Дабилькурган в Северной Бактрии (по материалам археологических исследований 2014-2015 гг.)

Автор: Соловьв В.С., Тихонов Р.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам раскопок поселения Дабилькурган, расположенного на территории Южного Узбекистана, входившей в древности в состав Бактрии. Предварительные исследования, проводившиеся в конце XX - начале XXI в., показали, что памятник имеет сложную стратиграфию и длительную историю существования (V в. до н. э. - XIX в. н. э.). В процессе изучения авторами статьи в 2014-2015 гг. поселения была разработана детальная стратиграфия, выявлены слои II-IX вв. н. э., даны дробные датировки. Кроме того, полученный материал позволяет дополнить наши представления о развитии материальной культуры Бактрии позднекушанского времени и эпохи Средневековья.

Северная бактрия, дабилькурган, средневековье, позднеку-шанская эпоха, глазурованная керамика, терракотовая статуэтка, печать

Короткий адрес: https://sciup.org/14328332

IDR: 14328332

Текст научной статьи Новые данные с городища Дабилькурган в Северной Бактрии (по материалам археологических исследований 2014-2015 гг.)

Поселение Дабилькурган расположено в Пашхурдской долине на юге Узбекистана, входившей в состав Бактрии-Тохаристана. Оно возведено на высокой аллювиальной платформе конусовидной формы, обращенной острием на юг. Форма останца определила контуры поселения; общая его площадь равна 4 га. Поселение окружено оборонительной стеной с башнями, оборону усиливали глубокие овраги, окружающие его с трех сторон. Невысокая стена делит поселение на две части — северную и южную. В северо-восточном углу на 3,5 м возвышается над жилой застройкой цитадель (30 х 30 м). К северу и к востоку от поселения обнаружены разновременные некрополи.

Впервые поселение Дабилькурган обследовал в 1969–1972 гг. Э. В. Ртвелад-зе во время разведочных маршрутов (Ртвеладзе, 2013). В 1979 г. сотрудники Термезского краеведческого музея В. А. Козловский и К. А. Шейко провели небольшие раскопки на цитадели1. В 2002–2005 гг. в северной части поселения сотрудники Музея Востока (г. Москва) под руководством С. Б. Болелова в составе Международной Тохаристанской экспедиции заложили три раскопа и две траншеи. В ходе раскопок было установлено, что стратиграфия памятника сложная. Основание его датируется V–IV вв. до н. э., он обживался в эллинистический и кушанский периоды. Кроющие слои относятся к XVIII–XIX вв. (Болелов, 2004; Болелов, Ильясов, 2006). Раскапывались также и раннесредневековые нау-сы, расположенные к северу от городища (Ильясов, 2011).

В 2010–2015 гг. изучение Дабилькургана проводили сотрудники Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина В. С. Соловьёв, Р. В. Тихонов, С. В. Павлова.

В процессе раскопок разрабатывалась микростратиграфия культурных слоев, что позволило установить более дробные датировки для полученных материалов. Основаны они на монетных находках, особенностях строительных материалов и керамике ( Соловьёв , 2013; Тихонов , 2013).

Самый ранний культурный слой, входящий в свиту кроющих слоев, датируется V в. Постройки этого времени возведены из квадратного сырцового кирпича (35 х 35 х 10 см). Из слоя получена характерная для кушано-сасанид-ского периода керамика — с лощением по ангобу и штамповым орнаментом в виде листочков. В VI в. для строительства использовался прямоугольный кирпич (50 х 25 х 10-14 см), сформованный из серой болотистой глины. Керамика из слоя этого времени морфологически связана с керамикой V в., но у нее отсутствует фигурное лощение по ангобу и штамповый орнамент. В VII в. для строительства использовался такой же прямоугольный кирпич, но сформованный из красной глины. Меняется морфология керамики, часть ее изготовлена лепкой.

На отдельных участках в пределах раскопа обнаружены остатки стены VIII в., они возведены в основном из обломков кирпичей, взятых из разобранных стен более ранних строений. Начало этого периода датируется медными согдийскими монетами. Плохо сохранились и постройки начала IX в., к этому времени относятся бадрабы (мусорные ямы), давшие обильный археологический материал. Кроющий позднесредневековый слой не дал архитектурных остатков, однако насыщен бытовым мусором мощностью до двух и более метров. Мусор ссыпался в большие ямы, при рытье которых были сильно разрушены стены построек VIII–IX вв.

Стратиграфические наблюдения и анализ полученных материалов позволили выявить существенные изменения в материальной культуре жителей поселения на рубеже двух периодов: 1. V–VI вв.; 2. VIII–IX вв. Первый из них был связан с переходом от кушано-сасанидской эпохи к раннему Средневековью, второй последовал после завоевания Средней Азии арабами и включения ее в состав халифата. Это повлекло за собой большие изменения в материальной и духовной культуре жителей Тохаристана, в том числе изучаемого нами поселения. Некоторые из них отражает комплекс керамики, датируемый началом IX в.

В это время местные гончары продолжали изготавливать некоторые виды традиционных изделий (светильники-плошки, кружки с двумя петлевидными ручками, тарные сосуды), но большая часть керамики изготавливалась под влиянием продукции мастеров Нишапура, являвшегося крупным ремесленным центром Хорасана. Новации были связаны, прежде всего, с массовым производством глазурованной столовой посуды. Палитра глазурей, использовавшаяся для ее покрытия, разнообразна: бирюзовая, зеленая, коричневая, желтая, синяя, фиолетовая. Керамика была монохромной и полихромной. Монохромными являются чаши с открытым полусферическим резервуаром, они покрыты двумя слоями глазури: вначале бесцветной, затем — темно-зеленой или молочно-белой.

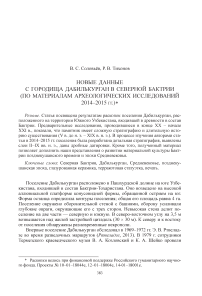

Распространенным декоративным мотивом полихромной керамики была сетка ромбов, наносившаяся темной краской на желтый фон внутренней поверхности чаш. В половине ромбов симметрично посажены четыре темные точки, остальные ромбы заполнены пятнами зеленой краски. В результате получался шахматный рисунок (рис. 1, 1 ). В керамике Нишапура этот мотив относится к варианту BuffWare ( Wilkinson , 1974. Pl. 31 , 5, 6 ). Для декора чаш использовался и орнамент, состоящий из зеленых точек на белом фоне, они образуют круги разной величины на дне сосуда и у перехода от дна к стенкам (рис. 1, 6 ). Гончары Нишапура заимствовали этот орнаментальный мотив у китайских мастеров (Там же. P. 205. Pl. 10, 1–4b ). Для декора чаш из Дабилькургана использовался прием, сочетающий гравировку по белому ангобу и заполнение их стенок внутри пятнами желтой, зеленой и коричневой глазури (рис. 1, 4 ). Перечисленные способы декорирования дабилькурганской керамики имеют аналогии в декоре керамики из других регионов Средней Азии. Особенно много их в керамике Согда, представленной, главным образом, многочисленными находками из Афрасиаба ( Шишкина , 1979. С. 39–59; 1986. Рис. 19–35).

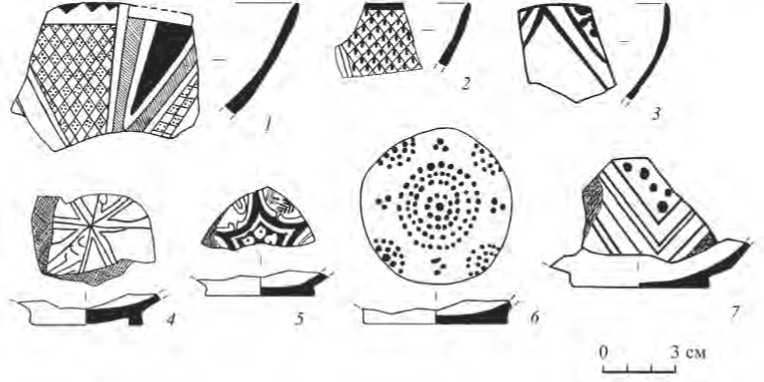

В одном из бадрабов Дабилькургана, датируемом началом IX в., найдены две терракоты, одна из которых изображает быка. Длина ее равна 13 см, высота – 7,3 см. У нее отбиты левая задняя и правая передняя ноги. Круглыми углублениями показаны глаза и ноздри животного, защипами – уши, продольной бороздкой – рот (рис. 2). Скорее всего, фигурка быка не была игрушкой, а помещалась в домашнем святилище вместе с терракотой сфинкса. Это редкая находка, поскольку тохаристанские гончары в это время делали из терракоты в основном детские игрушки – лошадок. Такая лошадка найдена при раскопках поселения Шуробкурган в соседней Сурхандарьинской долине ( Шейко , 2007. Рис. 1, 2 ).

Бык с древнейших времен был почитаем у иранских народов. Такое отношение к нему связано с зороастрийской традицией. Оружие древнеиранских героев украшалось его изображениями ( Harper , 1985). Они изображались в разных вариантах на резных сасанидских печатях ( Brunner , 1978. P. 77–80).

Таким образом, терракота быка, видимо, играла роль хранителя домашнего очага одного из домовладений изучаемого поселения. Такая атрибуция вполне возможна, поскольку в начале IX в. древние традиции в культуре тохаристанцев были еще сильны.

Продолжалось также изучение кушанских культурных слоев, начатое несколько лет назад. На глубине 3,30 м от дневной поверхности удалось зафиксировать остатки стены помещения, уходящего под восточную бровку раскопа.

Рис. 1. Дабилькурган. Объект V. Керамика начала IX в.

Рис. 2. Дабилькурган. Объект V. Терракота начала IX в.

Она сложена из сероглиняного сырцового квадратного кирпича формата 35 × 35 × 12 см. Ее ширина достигает 1,60 м, прослеживаемая длина – 2,10 м. Сохранилась она в два ряда кирпичей, положенных в перевязку.

С целью дальнейшего выяснения стратиграфии памятника, к югу от стены была заложена траншея (4,35 × 1,40 м). На глубину до 50 см прослежен достаточно однородный культурный слой с многочисленными включениями фрагментов керамических сосудов, алебастра, зернотерок ладьевидной формы, угольков, а также костей животных. Кроме того, в слое были обнаружены ткацкие пряслица из мраморовидного известняка, необожженной и слабо-обожженной глины.

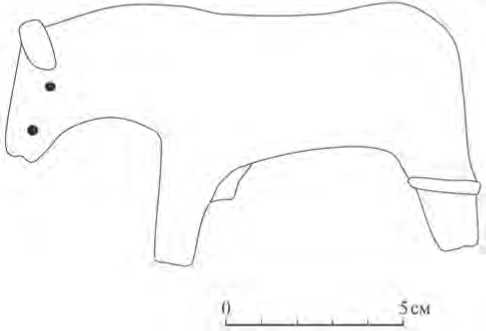

Рис. 3. Дабилькурган. Объект V. Позднекушанская печать

Одной из важных находок позднекушанского времени является медная печать (рис. 3). Исходным образцом для ее изготовления послужило подражание тетрадрахмам одного из последних греческих царей Бактрии – Гелиокла I (ок. 140–130 гг. до н. э.). С этой целью на лицевой ее стороне было припаяно ушко, сохранившееся лишь частично. Здесь же представлено погрудное изображение правителя в диадеме вправо. На оборотной стороне изображена стоящая фигура Зевса с пучком молний в правой руке, под ногами горизонтальная черта, а также утраченная и искаженная греческая легенда: ...ΣΙΛΕ... (слева) ...ΙΛΙΛ...Υ... (справа) ΔΙΙ А С ΙΥ (в экзерге).

Изучение археологического материала, полученного из слоя траншеи, позволяет датировать печать в пределах конца II – первой половины III в. н. э. Именно для данного хронологического периода времени характерны выявленные постройки из квадратного сырца ( Пугаченкова , 1979. С. 72, 73; Литвинский, Седов , 1983. С. 13).

Сфрагистика позднекушанской Бактрии достаточно хорошо известна, несмотря на отсутствие специальных работ. Печати, как правило, изготовлялись из различных пород камня и глины ( Пугаченкова, Ртвеладзе , 1990. С. 115; Пи-даев , 2013). В качестве печатей в регионе использовались также и определенные виды перстней ( Распопова , 1980. С. 116).

В кушанский и кушано-сасанидский периоды известны случаи использования монет не по прямому их назначению. Они применялись в качестве составляющей части женского украшения. В данном случае посередине монеты пробивалось отверстие для подвешивания. Нередко среднеазиатские украшения, состоящие из большого количества монет, выполняли своего рода оберегатель-ную функцию ( Лунева , 2001. С. 113).

В состав женских украшений Ферганы входили медные китайские монеты «у-шу». Их находки являются неотъемлемой частью археологического комплекса курганов, расположенных на данной территории ( Литвинский , 1972. С. 211; Горбунова , 1983. С. 33).

Возможно, что дабилькурганская печать могла использоваться в качестве отличительного знака владельца, например, на гончарных сосудах, тем более что оттиски печатей представлены в керамическом комплексе позднекушанской Бактрии, а данная традиция продолжала сохраняться и в более позднее время ( Беленицкий , 1958. С. 124–128; Соловьёв , 1996. С. 70–72).

Таким образом, перед нами совершенно новый пример вторичного использования монеты в истории Среднеазиатского региона, который в свою очередь дополняет наши знания о развитии сфрагистики позднекушанского времени.

Список литературы Новые данные с городища Дабилькурган в Северной Бактрии (по материалам археологических исследований 2014-2015 гг.)

- Беленицкий А. М., 1958. Общие результаты раскопок городища древнего Пенджикента (1951-1953 гг.)//ТТАЭ. Т. III: 1951-1953 гг./Ред. А. М. Беленицкий. М.; Л.: АН СССР. С. 101-154. (МИА. № 66.)

- Болелов С. Б., 2004. Работы Тохаристанской экспедиции в Северной Бактрии//АО 2003 г./Ред. B. В. Седов. М.: Наука. С. 500-502.

- Болелов С. Б., Ильясов Дж. Я., 2006. Археологические исследования в Пашхурдской котловине//Археологические исследования в Узбекистане. Вып. 5/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Ташкент: Фан. C. 89-94.

- Горбунова Н. Г., 1983. Кургайско-Карабулакская культура Западной Ферганы//СА. № 3. С. 23-46.

- Ильясов Дж. Я., 2011. Раскопки на северном некрополе Дабилькургана//МТЭ. Вып. 8/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. С. 122-152.

- Литвинский Б. А., 1972. Курганы и курумы Западной Ферганы. Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии. М.: Наука. 258 с.

- Литвинский Б. А., Седов А. В., 1983. Тепаи-шах (культура и связи кушанской Бактрии). М.: Наука. 239 с.

- Лунева В. В., 2001. Ювелирные украшения из Кампыртепа//МТЭ. Вып. 2/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Ташкент: San’at. С. 113-128.

- Пидаев Ш. Р., 2013. Новые находки гемм и их оттисков с городища Старый Термез//РА. № 3. С. 57-65.

- Пугаченкова Г. А., 1979. Жига-тепе (раскопки 1974 г.)//Древняя Бактрия: материалы Советско-Афганской археологической экспедиции. Вып. 2/Ред. И. Т. Кругликова. М.: Наука. С. 63-94.

- Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В., 1990. Северная Бактрия-Тохаристан. Ташкент: Фан. 218 с.

- Распопова В. И., 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука. 138 с.

- Ртвеладзе Э. В., 2013. Историко-географический и археологический обзор Пашхурдской долины//МТЭ. Вып. 9/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. С. 5-32.

- Соловьёв В. С., 1996. Раннесредневековая керамика Северного Тохаристана. Елец: ЕГПИ. 82 с.

- Соловьёв В. С., 2013. Раскопки на объекте V Дабилькургана в 2010-2013 гг.//МТЭ. Вып. 9/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. С. 33-82.

- Тихонов Р. В., 2013. Археологический комплекс кушано-сасанидского периода по материалам объекта V//МТЭ. Вып. 9/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. С. 83-118.

- Шейко К. А., 2007. К изучению шахристана Шуробкургана//Трансоксиана -Мавераннахр/Ред. Э. В. Ртвеладзе. Ташкент: San’at. С. 217-223.

- Шишкина Г. В., 1979. Глазурованная керамика Согда. Ташкент: Фан. 165 с.

- Шишкина Г. В., 1986. Ремесленная продукция средневекового Согда. Ташкент: Фан. 178 с.

- Brunner C. J., 1978. Sasanian Stamp Seals in the Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art. 149 p.

- Harper P. O., 1985. The Ox-Headed Mace in Pre-Islamic Iran//Acta Iranica. Vol. 24. P. 247-259.

- Wilkinson Ch. K., 1974. Nishapur. Pottery of the early Islamic Period. New York: The Metropolitan Museum of Art. 374 p.