Новые исследования домонгольского храма на ул. Школьная, 2, в Смоленске в 2014 году

Автор: Ершов И.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпоха средневековья

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

История исследований памятников домонгольской архитектуры Смоленска была продолжена в 6014 г. охранными раскопками центральной и южной частей церкви на ул. Школьная, 6, остатки которой впервые зафиксировал в 1989 г.Н. В. Сапожников. В результате удалось дополнить выводы Н. В. Сапожникова о характере архитектурных деталей и габаритах церкви важными наблюдениями.На основе сделанных выводов ставится вопрос о проблематичности некоторых аргументов, применявшихся ранее исследователями для четкой хронологизации этапов смоленского храмостроения.

Смоленск, охранные археологические исследования, архитектурная археология, домонгольский храм, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/14328276

IDR: 14328276

Текст научной статьи Новые исследования домонгольского храма на ул. Школьная, 2, в Смоленске в 2014 году

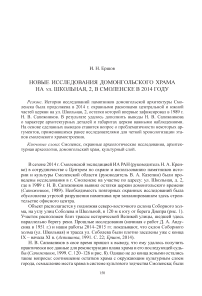

Объект располагается у подножия северо-восточного склона Соборного холма, на углу улиц Соболева и Школьной, в 120 м к югу от берега Днепра (рис. 1). Участок расположен близ трассы исторической Великой улицы, шедшей здесь параллельно берегу реки. Прошлые исследования (начиная с работ Д. А. Авду-сина в 1951 г.) и наши работы 2014–2015 гг. показывают, что склон Соборного холма (ул. Школьная) и трасса ул. Соболева были плотно заселены уже с конца IX – начала XI в. ( Асташова , 1991. С. 22; Ершов , 2014).

Н. В. Сапожников в свое время пришел к выводу, что ему удалось получить практически все данные для реконструкции плана храма и его последующей судьбы ( Сапожников , 1999. С. 120–126 и рис. 8). Однако не до конца ясными остались такие вопросы: соотношение остатков храма с окружающим культурным слоем города, осмысление места храма в системе культового зодчества Смоленска; были

Рис. 1. Руины храма на ул. Школьная, 2. Топографическая локализация на планах города и общий план раскопа 2014 г.

А – фрагмент плана Смоленска с указанием места производства раскопок;

Б – фрагмент топоплана участка с наложением контуров церкви по результатам работ 1989 и 2014 гг.: а – фрагметы кладки, обмеренные в 2014 г.; б – фрагметы кладки, обмеренные в 1989 г., в – реконструированные контуры здания; г – раскопы 2014 г.;

В – архитектурная съемка руин церкви (авторы – архитекторы О. В. Попов и Д. В. Вершинский): а – условные границы раскопа; б – выявленные фрагменты кладки храма; в – сохранившийся фрагмент внутренней штукатурки; г – существующий жилой дом слабо аргументированы и выводы по долготе бытования и времени разрушения храма, не затронут вопрос о возможном названии храма. Наконец, весьма важным для дальнейшей судьбы церкви является привязка ее остатков к современной топооснове. Впоследствии эти проблемы лишь изредка обсуждались в научной литературе (Зайцев, 2007).

Археологические наблюдения заключались в бережной расчистке верха плинфяной кладки стен на глубину не более 80–90 см от ее верха (для предотвращения разрушения). Расчистка кладки делалась вручную после снятия техникой мощного слоя балласта толщиной 1–2 м на двух участках шурфовки: у предполагаемой центральной апсиды и части южной апсиды (восточный участок), у предполагаемой части южной стены у южного портала и в области югозападного подкупольного столба (западный участок) (рис. 1, Б, В; 2)1.

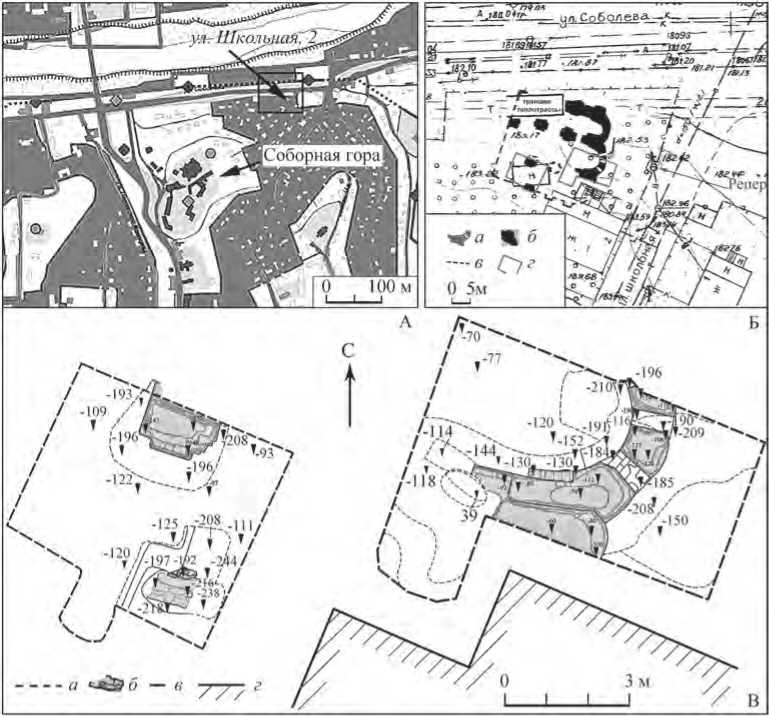

На восточном участке был расчищен верх кладки южной межапсидной стены центральной апсиды. Эта стена по мере расчистки к востоку раздваивается и идет: на север – на закругление центральной апсиды; на юг – на закругление южной апсиды. На ее северном фасаде зафиксирован фрагмент сохранившейся штукатурки (рис. 3). Следовательно, храм был все же оштукатурен, что противоречит заключению Н. В. Сапожникова о полном ее отсутствии. Лицевая поверхность кладки этого участка межапсидной стены порядовая, перемежающаяся тычково-ложковая, толщина слоев раствора равна или чуть менее толщины плинф.

В кладке стены центральной апсиды удалось проследить все три оконных проема (рис. 4) – северный и центральный были зафиксированы еще Н. В. Сапожниковым в 1989 г. Южный оконный проем изнутри имеет срезанный угол (боковой откос). Подобные внутренние откосы окон в Смоленске были встречены ранее в храме Иоанна Богослова ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 119). Следует отметить, что в храме Михаила Архангела конца XII в. оконные проемы уже более сложные, с откосами как наружу, так и вовнутрь (Там же. С. 185–186). В эволюционном ряду объектов смоленского зодчества такой прием оформления проемов окон может иметь и хронологический смысл – эволюция шла, возможно, от простых прямых без откосов проемов к окнам с откосами с двух сторон. Эти изменения зафиксированы в своих хронологически крайних пунктах начиная с 1140-х гг. (Борисоглебский собор на Смядыни) и завершая самым концом XII в. (Троицкий собор на Кловке). В этом ряду церковь на ул. Школьной занимает некое срединное положение.

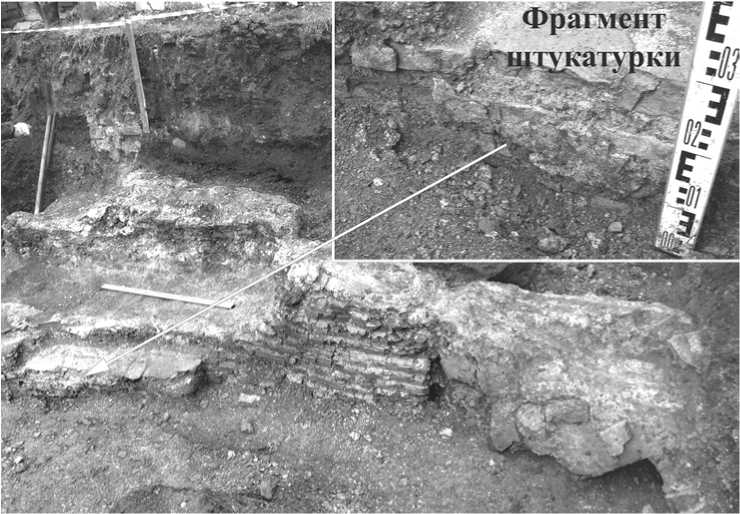

На западном участке был расчищен верх юго-западного подкупольного столба крещатой формы в плане (рис. 1, в ; 2). Ширина его с запада на восток 190 см, выступы со всех сторон на ширину плинфы – 20 см. В южной части участка расчищен фрагмент южной стены храма в районе портала. Фрагмент удалось проследить лишь частично вследствие высокого стояния грунтовой воды, реальная ширина стены не установлена. У столба (рис. 1, в ; 2) были собраны фрагменты двух византийских («триллийских») амфор-голосников, одна из которых, буроглиняная, аналогична амфоре, найденной Н. В. Сапожниковым (рис. 5, а, б ), а другая тонкостенная, красноглиняная, с рифлением неглубокими полосами.

Средний размер обычных плинф 28,4 х 20,7 х 3,7 см. Размер и разновидности плинф, как отметил еще Н. В. Сапожников ( Сапожников , 1999. С. 126),

Рис. 2. Вид на раскопки церкви с высоты 10 м, с севера

Рис. 3. Вид на южную межапсидную стенку центрального нефа с северо-запада; на врезке показан фрагмент сохранившейся штукатурки на стене

Рис. 4. Три оконных проема центральной апсиды, вид с запада – северо-запада близки к сортаменту плинф храма Василия на Смядыни. Есть плинфы широкие – по 20–21 см – и узкие – по 12–13 см. Основная масса плинф – «широкие». Из них сложен массив стен. «Узкие» плинфы использовались для создания элементов декора, например вертикальных тяг на апсидах. Есть плинфы лекальные – подтреугольные или с широким полукруглым торцом, что свидетельствует о присутствии в архитектуре храма полуколонок. Аналогичные плинфы были встречены в кладках полуколонок Борисоглебского и Васильевского храмов монастыря на Смядыни (Воронин, Раппопорт, 1979. Рис. 19, 77).

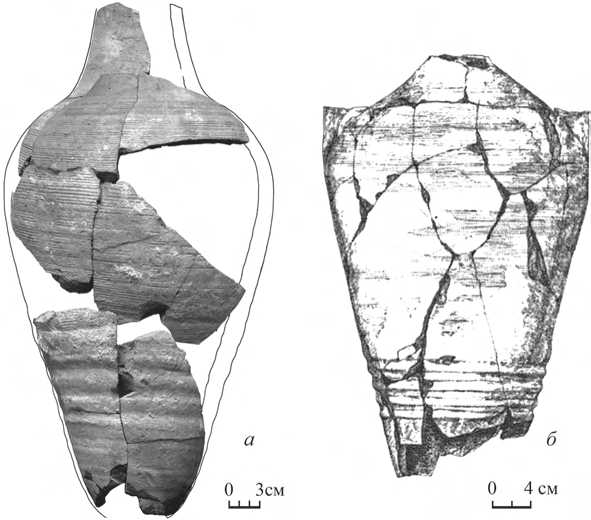

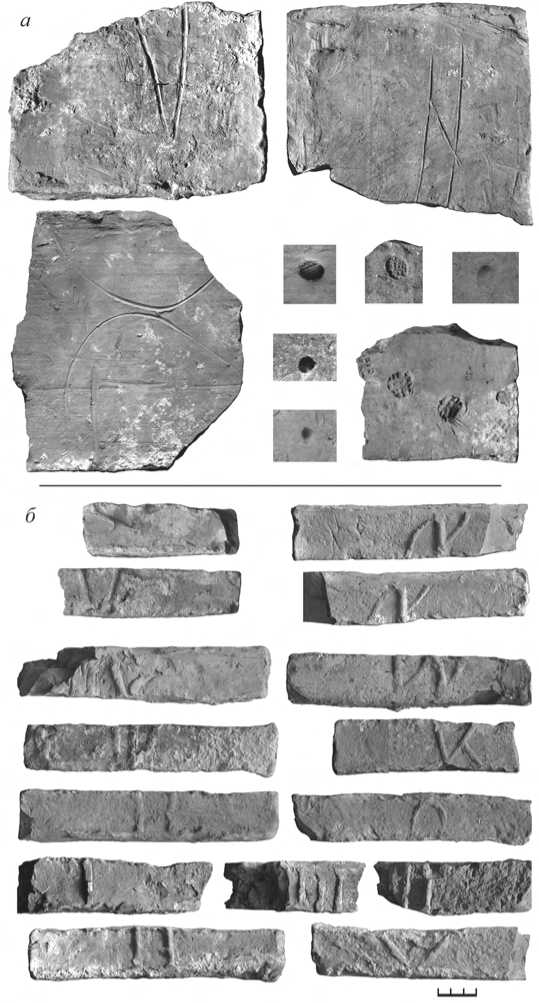

Клейма и знаки на плинфах (рис. 6, а, б ) близки к таковым на плинфах некоторых храмов, в том числе Борисоглебского храма на Смядыни ( Хозеров , 1929. Рис. 71). Знак в виде латинской цифры «V» присутствует и на плинфах церкви Иоанна Богослова ( Орловский , 1905. С. 5 и 9). Некоторые данные говорят о том, что близкие к нашим клейма и знаки были выявлены на схожих по размерам плинфах при исследовании Духовской церкви, остатки которой находятся примерно в 250 м к востоку от Школьной, 2, во дворе современной школы по ул. Соболева, д. 22 ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 335).

Совмещение планов раскопов церкви 1989 и 2014 гг. наиболее достоверным оказалось по северному окну и контуру центральной апсиды (рис. 1, Б). Габариты храма даны Н. В. Сапожниковым как 16,5 х 14,3 м, однако его план в отчете и статье показывает длину храма 17,5 м, при этом наш анализ плана

Рис. 5. Византийские амфоры «триллийского» типа из раскопок церкви а – 2014 г., б – 1989 г.

показал, что автором раскопок было несколько непропорционально увеличено расстояние между подкупольными столбами. По этой причине при совмещении планов двух раскопов оказывается, что северо-западный столб (в раскопе Н. В. Сапожникова) расположен явно не симметрично юго-западному столбу в раскопе 2014 г. При условии, что план Н. В. Сапожникова следует «укоротить» на 1 м, приблизив северо-западный столб и северо-западный угол храма на 1 м к востоку к остальной части им раскопанного храма, совмещение планов раскопов его и 2014 г. происходит весьма успешно – все столбы располагаются как бы на своих местах.

В 1989 г. Н. В. Сапожников был уверен, что данный памятник древнесмоленского зодчества является новооткрытым объектом и что удалось получить практически все данные для реконструкции плана храма. В отчете он указывал, что « это был небольшой четырехстолпный трехапсидный храм. Азимут продольной оси 101°… Полное отсутствие следов штукатурки свидетельствует, что храм ни снаружи, ни внутри не был оштукатурен и расписан… Храм, судя по всему, возводился на плохо обжитом месте… Вполне возможно, что церковь… рухнула в процессе завершения ее строительства » ( Сапожников , 1989. С. 18–20).

В итоговой работе 1999 г. Н. В. Сапожников сместил вероятную дату строительства храма к середине 1190-х гг., аргументируя это тем, что вряд ли храм

Рис. 6. Знаки и клейма на плинфах из раскопок 2014 г. а – клейма на постелистой стороне; б – знаки на торцах был возведен и мог обрушиться до строительства весьма близкого к нему по планировке храма Василия на Смядыни (1191 г.) (Сапожников, 1999. С. 126); все прочие выводы автора остались неизменными.

-

Н. В. Сапожников, возможно, не обратил внимания на предположения дореволюционного исследователя смоленских древностей С. П. Писарева ( Писарев, Неклюдов , 1901. С. 10–11) о нахождении в этом районе даже не одной, а сразу двух церквей домонгольской эпохи (Симеона Богоприимца и в честь Лазаря четырехдневного). С. П. Писарев правильно полагал, что находимые при копании котлована здания трамвайного депо на месте современного «Горводоканала» (напротив участка нашего исследования, на ул. Соболева) надгробные плиты и костяки людей являются остатками кладбищ у этих храмов. Он указывал, что Лазаревское кладбище на этом месте было известно еще в XVIII в., а его предыстория может уходить еще глубже. Судя по описанию и зарисовкам гробов-колод, обернутых берестой (прямых и схожих по очертаниям «с лодкой или скрипкой») (Там же. С. 20–21), и с валунами на крышках (а останки умерших были еще и с погребальным инвентарем), это предположение не лишено оснований. Кладбище XIV–XVII вв. с большим количеством захоронений с набором подобных гробов зафиксировано в схожей топографической ситуации в Пятницком конце при раскопках на Студенческой улице в 2008–2009 гг. ( Пронин и др. , 2011).

Свидетельством о несомненном нахождении где-то поблизости от котлована трамвайного депо древнерусского храма С. П. Писарев считал и факты находок плинф разных размеров и конфигураций (плитки пола – « треугольник и в шесть углов »; плинфы с клеймами, одно из них полностью аналогично найденным нами в этом сезоне клеймам – « вытиснуто 6 знаков, представляющих каждый решетку в круге »), а также нижней половинки амфоры явно «триллийского» типа ( Писарев, Неклюдов , 1901. Рис. 26).

Предположение Н. В. Сапожникова о том, что храм, « судя по всему, возводился на плохо обжитом месте… », плохо вписывается в им же самим сформированное представление о плотной населенности этого района как минимум с середины XI в., даже если принимать во внимание только сообщение С. П. Писарева о мощнейших культурных отложениях, наблюдавшихся им в 1901 г. буквально по соседству с храмом, в том числе насыщенных как древнерусскими находками, так и лепным керамическим материалом. Сообщение жителей дома по ул. Школьная (напротив нашего участка исследования) об обнаружении ими в 2013 г. в своем дворе многоярусных отложений культурного слоя 4–5-метровой мощности лишь подтверждает эти предположения.

Обращает на себя внимание и спорное утверждение Н. В. Сапожникова о скором разрушении храма, что храм не был оштукатурен, не расписан и у него не было зафиксировано пола или хотя бы даже плиток пола. Как мы убедились, плитки пола рядом С. П. Писарев все же обнаружил, а фрагмент оштукатуренной стены (межапсидной между центральным и южным нефами) нам удалось зафиксировать уже в этом сезоне. Мнение о неоштукатуренности некоторых смоленских храмов, о «неосвоенности» их участков строительства, высказанное в свое время ведущими исследователями смоленского зодчества Н. Н. Ворониным и П. А. Раппопортом (Воронин, Раппопорт, 1979), видимо, не всегда имело под собой серьезные основания – виной тому была, скорее всего, слабость методической стороны раскопок, на что уже обратили внимание (Зайцев, 2007. С. 41).

Имеется возможность уточнить и датировки «триллийских» амфор. По мнению И. В. Волкова ( Волков , 2005. С. 151–152), наличие рифления верхних 2/3 внешней поверхности этих амфор позволяет датировать их второй половиной – концом XII в.2 Видимо, С. П. Писарев был ближе к истине и когда утверждал, что церковь пришла в запустение и разрушилась не сразу после строительства, а в «литовский период», т. е. в XV–XVII вв., период же наиболее интенсивных разрушений необходимо, очевидно, относить ко времени польского владычества первой половины XVII в.

Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт отмечали, что « под Соборной горой можно предполагать наличие двух храмов. Крепость Федора Коня сохранила их имена в названиях башен... Лазаревская четырехугольная башня связывается с Лазаревской церковью, построенной четвертым епископом – Лазарем (упом. около 1220 г.). Лазаревская церковь упоминается в “Росписи…руги…1598 г.” » ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 337). В отличие от С. П. Писарева, они полагали, что эти две церкви были расположены последовательно вдоль берега реки – Симеоновская западнее, а Лазаревская – восточнее. Два этих епископа (Симеон и Лазарь) были реальными личностями, возглавлявшими кафедру в конце XII – начале XIII в., и постройка церквей в честь их святых патронов на территории Крылошевско-го конца не может вызвать особых возражений. Епископ Лазарь, бывший «борисоглебский иеромонах», возглавлял Смоленскую кафедру во времена Авраамия Смоленского, т. е. примерно во второй четверти XIII в. (см. об этом подробнее: Орловский , 1905. С. 31–32). Если совместить период деятельности этого епископа со скорректированными датировками амфор-голосников, то мы вынуждены будем скорректировать и период строительства самой церкви (конечно, в том случае, если она действительно была посвящена именно Лазарю).

Воскрешение Лазаря вспоминается Церковью в субботу 6-й недели (Лазареву субботу) Великого поста (Иоан.11:17–44), что соответствует в основном датам с середины марта по середину апреля. Азимутальное отклонение оси церкви указывает, однако, как отметил еще Н. В. Сапожников, на даты примерно первой половины – середины февраля ( Сапожников , 1999. С. 125). Наиболее заметные дни в православном календаре этого периода – 2 февраля (Сретенье), 3 февраля (память Симеона Богоприимца), 8 февраля (память Федора Стратилата), 11 февраля (день памяти Власия), 17 февраля – память Федора Тирона. Однако известно, что, скорее всего, Симеоновская церковь стояла значительно западнее, у Симео-новской башни. Сретенье и день памяти Федора Тирона слишком отклоняются от нашего интервала. Остаются два возможных варианта названия церкви: наряду с Лазарем, это Федор Стратилат и Власий. Эти варианты полностью отклонять нельзя, но следует заметить, что храмы в честь этих святых в древнерусское время в основном ставились в Великом Новгороде, а позднее по всей территории Московского государства, но они не были известны в Смоленске.

Имеется в современной литературе мнение, поддерживающее на основе аргументов о якобы княжеском характере церкви именно название в честь Федора Тирона как вероятного небесного патрона князя Мстислава-Федора Ростиславича Храброго ( Зайцев , 2007. С. 34–53).

Однако, учитывая реальную возможность (на основе современного топо-плана с точными привязками остатков церкви) еще большего увеличения азимутального отклонения оси церкви до 102–103°, приходится отвергнуть и эти предположения. Датировка сооружения церквей по азимутам их продольных осей явно не может претендовать на звание метода архитектурной археологии (например, азимуты храмов Михаила Архангела и Иоанна Богослова никак не согласуются с днями этих святых). В то же время нельзя отбрасывать и другие возможности, в том числе и опору на многовековую традицию наименования башен Смоленской крепости по близлежащим храмам. Также вряд ли стоит абсолютизировать, как это делает А. А. Зайцев, и возможности княжеского дома, приписав исключительно только его инициативе строительство более двух десятков храмов в огромном домонгольском Смоленске. Роль епископской власти и общины города в лице его богатой купеческой верхушки, как известно, не была столь исчезающе мала, и особенно в XII–XIII вв.

Обратим внимание на то, что практически все известные храмы княжеской постройки располагаются в западной части города, там, где, вероятно, были сосредоточены и княжеские дворы – от Пятницкого конца и до Смядыни. Эти храмы и известны преимущественно потому, что про них упоминали в летописях. Храмы восточной половины города, Крылошевского конца, скорее всего, как правило, могли быть связаны с богослужебным годовым кругом великих праздников, но никак не с именами княжеских патронов. Лазаревская церковь могла в этом контексте нести весьма важную нагрузку при проведении служб великопостных и служб пасхального цикла (при отсутствии в ближайшей округе Успенского собора храмов Воскресения (Спаса), Сретения и Благовещения (Троицкий храм, видимо, уже был). Проблема топографии храмов домонгольского Смоленска, следовательно, остается еще практически не затронутой.

Таким образом, изученный в 2014 г. храм может быть предварительно назван Лазаревской церковью. По совокупности признаков выявленных архитектурных элементов церковь относится к выделенной П. А. Раппопортом первой стилистической группе объектов монументального зодчества Смоленска, датируемой серединой – второй половиной XII в. ( Раппопорт , 1978. С. 402–407), однако имеются аргументы и для более поздней ее датировки первой четвертью XIII в. Кажется, что система аргументов периодизации этапов храмостроительства древнего Смоленска нуждается в корректировке.

Список литературы Новые исследования домонгольского храма на ул. Школьная, 2, в Смоленске в 2014 году

- Асташоев Н. И., 1991. Усадьбы древнего Смоленска//Смоленск и Гнездово. К истории древнерусского города/Под ред. Д. А. Авдусина. М.: Изд-во МГУ. С. 21-49.

- Волков И. В., 2005. Амфоры Новгорода: хронология и распределение в слое//Новгород и Новгородская земля. История и археология: Мат-лы науч. конф. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. Вып. 19. С. 145-163.

- Воронин Н. Н., Раппопорт П. А, 1979. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука. 413 с.

- Ершов И. Н., 2014. Отчет об охранных археологических работах в Смоленске по адресу ул. Школьная, 2, в 2014 г.//Архив ИА РАН. Р-1. Б/н.

- Зайцев А. А., 2007. «Племя княже Ростиславле» и смоленское зодчество второй половины XII в.//КСИА. Вып. 221. С. 34-53.

- Орловский И. И., 1905. Достопамятности Смоленска. Смоленск: Тип: П. А. Силина. 80 с.

- Писарев С. П., Неклюдов М. Н., 1901. О раскопках в Смоленске. Смоленск: Тип. П. А. Силина. 33 с.

- Пронин Г. Н., Соболь В. Е., Гусакое М. Г., 2011. Древний Смоленск. Археология Пятницкого конца. Смоленск: ИА РАН. 208 с.

- Раппопорт П. А., 1978. Зодчие и строители древнего Смоленска//Древняя Русь и славяне/Отв. ред. Т. В. Николаева. М.: Наука. С. 402-407.

- Сапожников Н. В., 1989. Отчет за 1989 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 14590.

- Сапожников Н. В., 1999. Церковь XII в. на улице Соболева в Смоленске//Археологический сборник: Памяти Марии Васильевны Фехнер. М.: ГИМ. С. 120-126. (Труды ГИМ; вып. 111).

- Хозеров И. М., 1929. Знаки и клейма кирпичей смоленских памятников зодчества древнейшего периода. (Извлечено из Научных Известий Смоленского Госуд. Университета. Том V. Вып. 3). Смоленск: Смоленский гос. ун-т. 18 с. (167-184), 15 л. ил. (Оттиск).