Новые исследования городища раннего неолита Каюково-2 на севере Западной Сибири

Автор: Кардаш Олег Викторович, Чаиркина Наталия Михайловна, Дубовцева Екатерина Николаевна, Пиецонка Хенни

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Городище Каюково-2 - одно из наиболее известных ранненеолитических укрепленных поселений севера Западной Сибири. Для него характерна регулярная архитектурная планировка, керамическая посуда специфической формы, в том числе с плоским дном и сложной орнаментацией, оригинальный комплекс каменного инвентаря. В 2018 г. продолжены исследования сооружения № 4, для реконструкции палеоландшафта произведен почвенный зондаж в прилегающей заболоченной части городища, получены новые радиоуглеродные даты, проведен анализ вещевого комплекса. Постройка № 4 представляла собой полуземлянку с очагом в центральной части, соединенную небольшим коридором-переходом с постройкой № 7. В период функционирования памятника водоем располагался примерно в 100 м от коренного берега. Имеющиеся даты определяют время функционирования городища началом - первой половиной VI тыс. до н. э. Керамический комплекс входит в круг ранней плоскодонной посуды Западной Сибири, распространенной от Барабинской лесостепи и Приишимья до Северного Зауралья.

Север западной сибири, неолит, городище, архитектура, вещевой комплекс, палеоландшафт, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147220454

IDR: 147220454 | УДК: 902.652, | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-109-124

Текст научной статьи Новые исследования городища раннего неолита Каюково-2 на севере Западной Сибири

Начало неолита в лесной зоне Северной Евразии маркируют появление глиняной посуды, переход к относительно оседлому (по сравнению с мезолитом) образу жизни, усовершенствованный орудийный комплекс. В лесной зоне Зауралья и севера Западной Сибири повышению уровня жизнеобеспеченности способствовали природные ресурсы, достаточные для сохранения и развития здесь присваивающего хозяйства. Керамическая посуда, выполненная по уже сформировавшимся канонам и стереотипам, появилась на этой территории во второй половине VII – начале VI тыс. до н. э. [Piezonka et al., 2020]. Наличие некоторых аналогий в материалах керамических комплексов неолитических культур Поволжья, Северного При-каспия, Приаралья, Казахстана и более отдаленных территорий привело к формированию нескольких, в том числе миграционной, гипотез о начальных этапах неолитизации этого региона.

В ранненеолитических комплексах амнинского, каюковского и сатыгинского типов второй половины VII – начала VI тыс. до н. э. наряду с сосудами полуяйцевидной формы и небольшими круглодонными чашами фиксируются плоскодонные горшки и банки, не характерные для других культур Зауралья и севера Западной Сибири. С населением каюковской культуры, амнинского и сатыгинского типов связывается появление новых для этой территории и всей Северной Евразии типов памятников – так называемых холмов и укрепленных поселений, городищ, отмеченных оригинальной планировкой и архитектурой. Роль внутренних механизмов и внешних воздействий, экологических факторов в их формировании на сегодня не ясна. Целью предлагаемой статьи является анализ и представление результатов новых исследований одного из наиболее известных укрепленных поселений севера Западной Сибири – городища Каюково-2. Для него характерна сложная регулярная архитектурная планировка, керамическая посуда специфической формы с плоским дном и сложной орнаментацией, оригинальный комплекс каменного инвентаря.

Городище Каюково-2: местонахождение, архитектура, вещевой комплекс

Памятник находится в 2,5 км к югу от оз. Большое Каюково, на водоразделе рек Большой Салым и Большой Юган (левые притоки Оби), в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 55 км к югу от г. Пыть-Ях, в 44 км к юго-юго-востоку от пос. Куть-Ях (рис. 1). Он открыт в 1999 г., стационарные раскопки проведены О. В. Карда-шем и Л. В. Ивасько в 2000–2002 гг. [Ивасько, 2002; 2008] 1. В 2018 г. исследования на памятнике возобновлены международной экспедицией, организованной АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология-1» 2, Институтом истории и археологии УрО РАН и Университетом г. Киль им. Кристиана Альбрехта (Германия, Киль).

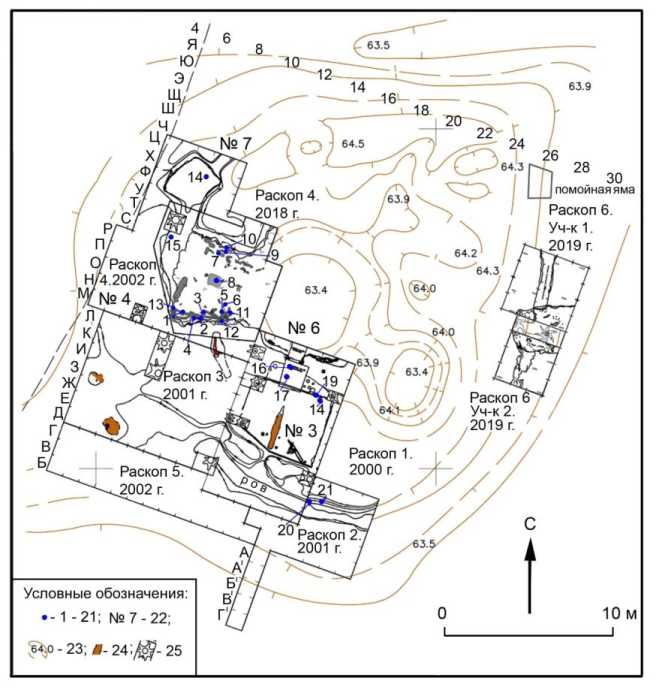

Памятник расположен на южном краю гривы, на юго-западной окраине хантыйских юрт (деревни) Пунси. Линейные размеры городища составляют 35 × 35 м, площадь – около 1 100– 1 200 кв. м. В 2000–2002 гг. исследованы жилища № 3 и 4 и постройка № 7, связанная с конструкцией наружной стены / коридора, а также участок за границами жилого комплекса, где выявлены хозяйственные сооружения (рис. 2).

В 2018 г. были продолжены исследования сооружения № 4, законсервированного в 2002 г. из-за высокого уровня грунтовых вод. Границы котлована, разбиравшегося по очертаниям конструкций, зафиксированы на уровне 63.20 от условного «0» (рис. 2, 2 ). Пол расположен на отметке 62.80, что ниже уровня постройки № 3, но на одном уровне с полом центральной постройки № 6. Стены были выполнены из вертикально набранных деревянных плах шириной не более 0,12 м. В центральной части сооружения зафиксирован очаг овальной в плане формы размером 0,7 × 0,8 м в виде пятна темно-коричневого песка с вкраплениями угля и несколько пятен охры. Постройка представляла собой полуземлянку с очагом в центральной части и небольшим коридором-переходом в постройку № 7.

Рис. 1 . Городище Каюково-2 на фрагменте карты России

Fig. 1 . Ancient stronghold Kayukovo-2 on a fragment of the map of Russia

Рис. 2 . Сводный план раскопов № 1–4 на городище Каюково-2: 1–21 – места взятия образцов; 22 – номер постройки; 23 – нивелировочная отметка; 24 – прокалы; 25 – нераскопанные участки (дерево, пень)

Fig . 2 . Summary plan of excavations no. 1–4 at the Kayukovo-2 stronghold: 1–21 – sample collection sites; 22 – building number; 23 – leveling mark; 24 – punctures; 25 – undiscovered areas (tree, stump)

Визуально фиксируемая структура и результаты исследований 2000-2002 и 2018 гг. позволяют реконструировать Каюково-2 как городище с кольцевой планировкой, состоящей из пяти сооружений (рис. 2, 2 ). С западной стороны расположен «вход» на внутреннюю площадку жилого комплекса, маркированный парными кострищами и ямами. Центральная постройка квадратной в плане формы, размером около 6 х 6 м, была ориентирована фасадами по оси северо-запад - юго-восток (углами близко к осям север-юг / запад-восток). Она соединялась коридорами (размером примерно 2 х 1 м) с остальными четырьмя постройками комплекса. Каждая из них имела прямоугольную форму и размеры примерно 4 х 5 м. Раскопанные сооружения интерпретируются как полуземлянки с котлованом глубиной около 1,01,2 м, с центральным очагом и земляными стенами, которые удерживались несъемной опалубкой из набора тонких бревен, установленных вертикально. Их основания фиксировались в узкой канавке, выкопанной по периметру котлована. Все сооружения, включая наружную стену-тоннель, носят следы пожара. Они фиксируются даже в изолированных постройках, что предполагает преднамеренный поджог.

Вещевой комплекс свидетельствует о том, что помещения предварительно были очищены, в постройках редки находки каменных орудий и развалов сосудов. В раскопе 2018 г. обнаружено 207 артефактов: 189 фрагментов керамики, 7 изделий из глиноподобного сырья (алеврит, аргилит) и глины, 9 каменных изделий, 3 скопления мелких фрагментов костей.

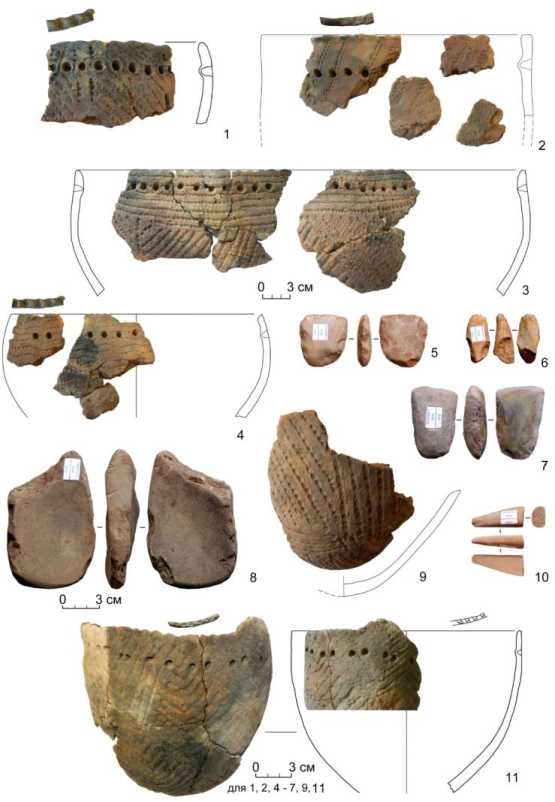

Керамический комплекс сооружения № 4, полученный в 2018 г., аналогичен находкам предыдущих лет. Представлен 18 сосудами, выделенными по венчикам (рис. 3, 1-4 , 9 , 11 ). Часть фрагментов относится к сосудам, которые были обнаружены в 2002 г.; есть обломки емкостей, которые не встречались в предыдущих раскопах.

В 2018 г. найдено как минимум два сосуда с округло-коническими днищами (рис. 3, 9 , 11 ), которые ранее на памятнике не фиксировались. В целом для керамического комплекса городища характерны именно плоские днища, переходящие в стенки через прогиб и имеющие небольшой бордюр по краю.

Реконструируются крупные и средние (диаметр венчика 15-37 см) толстостенные (8-11 мм) закрытые емкости с раздутым туловом. Миниатюрные тонкостенные сосудики с прямыми стенками немногочисленны. Встречаются профилированные сосуды с выделенной шейкой. Венчики имеют различный срез, у крупных и средних сосудов нередки плавные наплывы под венчиком с внутренней стороны. Имеются венчики с волнистым краем, украшенные округлыми вдавлениями, оттисками ногтей или гребенчатого штампа.

Анализ исходного сырья показал, что большинство сосудов изготовлено из пластичного незапесоченного сырья с примесью бурого железняка или частиц охристого пигмента, смешанного с песком. Реже использовалась запесоченная глина. В качестве примеси служил шамот в небольшой концентрации размером до 5 мм. На некоторых фракциях сохранился накольчатый орнамент. Кроме того, фиксируется органический раствор в виде черных, коричневых пленок или крупитчатого белого налета. В формовочных массах нескольких сосудов обнаружена примесь дробленого алеврита. В целом зафиксированы следующие рецепты: глина + шамот (7 экз.); глина + шамот + органический раствор (8 экз.); глина + алеврит (3 экз.). Конструирование происходило на плоскости лоскутным налепом. Следов выбивания, прокладок от форм-моделей не зафиксировано. Поверхности сосудов тщательно заглаживались в основном мягкими материалами. На часть сосудов с внешней стороны наносилась охра.

Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосудов, срез венчика; в двух случаях элементы декора зафиксированы на тулове с внутренней стороны. Инструментами для декорирования служили стержни с широкой рабочей поверхностью (до 4 мм), пятизубый гребенчатый штамп, двузубый штамп. Узоры наносились в технике отступания, накола, оттисков гребенчатого штампа. В бордюрной зоне с внешней стороны обязательно наносился горизонтальный ряд ямок. Элементы орнамента довольно просты: прямые, дуговидные и наклонные прямые линии, оттиски гребенчатого штампа в качестве разделителей зон, ногтевые вдавле-ния, наколы, ямки. Элементы организованы в более сложные мотивы - вписанные друг в друга углы, четырехугольники или полуовалы, заполненные параллельными линиями. Мотивы, в свою очередь, составляют сложные паркетные или чешуйчатые орнаментальные сюжеты. Композиции носят смешанный характер, на большинстве сосудов сочетаются горизонтальные и вертикальные зоны. На венчике одного сосуда расположено «ушко» (рис. 3, 11).

Рис. 3. Керамика и каменный инвентарь из сооружения № 4 городища Каюково-2 (раскопки 2018 г).

Fig. 3. Ceramics and stone tools of the dwelling no. 4 of the stronghold Kayukovo-2 (excavation 2018)

В сооружении № 4 были обнаружены обломки семи глиняных изделий, выполненных из того же исходного сырья, что и посуда, но без искусственных примесей. Они фрагментированы, вероятно, только часть из них обожжена. Первоначально изделия имели форму, близкую к цилиндру или прямоугольнику. На одном проделано сквозное отверстие, другой фрагмент – с насечками. Функциональное назначение их не совсем ясно. Подобные изделия встречены на селище Черная-3 [Косинская и др., 2011. С. 213. Рис. 6], поселении Барсова Гора II/9 [Чемякин, 2009. С. 204. Ил. 7], холме Чертова Гора [Сладкова, 2008. С. 157. Рис. 8].

Типологически комплекс каменного инвентаря крайне ограничен, включает абразив, тесла (2 экз.), скол со шлифованного орудия, фрагмент шлифованного стержня, изделие неясного назначения с насечками на торце и камни без видимых следов вторичной обработки или сработанности (3 экз.) (рис. 3, 5–8, 10).

Материалы раскопок 2018 г. свидетельствуют о дефиците каменного сырья у местного населения. В условиях отсутствия качественных пород для изготовления орудий использовались мягкие анизотропные виды, такие как алевролиты. Основными видами вторичной обработки выступали оббивка и шлифование, в некоторых случаях – скобление и прорезывание.

Исследование органо-сапропелевых болотных отложений

В 2018 г. проведен почвенный зондаж в прилегающей заболоченной части памятника. Зондировочная линия L-1 протяженностью 100 м, состоящая из 11 скважин (на расстоянии 10 м друг от друга), проложена перпендикулярно береговой линии к востоку от памятника. Общая мощность прозондированных отложений возрастает с 75 до 475 см: торф мощностью 50–407 см; в районе скважины № 11 появлялся сапропель оливкового цвета мощностью 65 см; подстилающим минеральным слоем является глина или песок. Между скважинами № 2 и 3 наблюдалось резкое возрастание мощности торфа с 55 до 125 см.

На 14C датирование отобран образец нижней части торфа из скважины № 2, с глубины 1,05–1,25 м от поверхности (табл. 1, № 1). Полученная дата свидетельствует о позднем, но очень интенсивном заболачивании прилегающей прибрежной полосы под коренным берегом. Следующие образцы на 14C отобраны из максимально удаленной от коренного берега скважины № 11, где фиксируются сапропелевые озерные отложения. Образец из нижней части сапропеля с глубины 4,55 – 4,72 м от поверхности, маркирующий начальную стадию формирования озерных отложений (озера), дал дату 5 645–5 317 кал. л. до н. э. (см. табл. 1, № 4). Образец из верхней части сапропеля этой же скважины с глубины 4,08–4,25 м от поверхности, маркирующий окончание озерной стадии на этом участке торфяника, – 4685–4359 кал. л. до н. э. (см. табл. 1, № 3).

Начало торфообразования этого участка определено по образцу из нижней части торфа той же скважины с глубины 3,9–4,07 м от поверхности – 3 768–3 499 кал. л. до н. э. (табл. 1, № 2).

Таким образом, в период функционирования памятника водоем располагался примерно в 100 м от кромки коренного берега. Прибрежная полоса была сложена минеральными глинистыми и песчаными отложениями.

Хронология

Морфология культурного слоя и отсутствие фактов перестроек свидетельствуют о непрерывном и одновременном существовании всех построек памятника. Однако радиоуглеродные даты, полученные по углю из нескольких сооружений городища в разных лабораториях и в разные годы, демонстрируют широкий разброс, не позволяющий четко локализовать период его функционирования (табл. 2). По материалам работ 2000–2002 гг. по углю было получено 8 радиоуглеродных дат из построек № 3, 7 и рва, которые существенно расходятся между собой. Два образца прошли перекрестное датирование в лабораториях СО РАН и ИИМК РАН. Первый образец из постройки № 3 дал практически идентичный абсолютный возраст 5 789–5 626 и 5 754–5 631 кал. л. до н. э. (табл. 2, № 18, 19). Второй образец из заполнения рва на участке Д/20 – 5 814–5 614 и 5 570–5 478 кал. л. до н. э. (табл. 2, № 20, 21). Наиболее ранняя из них стыкуется с приведенными выше датами постройки № 3.

Даты из раскопа № 4 существенно расходятся между собой в диапазоне 5 528–5 206 и 5 230–5 026 кал. л. до н. э. (табл. 2, № 14, 15), они моложе дат, полученных по углю из постройки № 3.

Выпадающими, аномально поздними, оказались даты СОАН-4207 и СОАН-4208 – 4490– 4 220 и 4 496–4 228 кал. л. до н. э. (табл. 2, № 16, 17). Возможно, это связано с загрязнением образцов, отобранных при расчистке помойной ямы биостанции (см. рис. 2, 2 ).

Таблица 1

Результаты 14C датирования образцов почвы городища Каюково-2 *

Results of 14C Dating of soil samples of the stronghold Kayukovo-2

Table 1

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

Объект (глубина, м) |

Материал |

14C даты (BP) |

Календарный возраст, л. до н. э. (cal BC) |

|

|

± 1σ (68,2 %) |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

|

1 (2018_8) |

SPb_3054 |

L-1, № 2 (1,05–1,25) |

Торф |

2057 ± 45 |

157–134 (10,5 %) 116–21 (53,2 %) 11–2 (4,5 %) |

191–28 (94,3 %) 40–48 (1,1 %) |

|

2 (2018_10) |

Spb_3055 |

L-1, № 11, (3,9–4,07) |

Торф |

4828 ± 70 |

3695–3624 (30,8 %) 3 602–3 524(37,4 %) |

3 768–3 499 (88,0 %) 3434–3378(7,4 %) |

|

3 (2018_9) |

Spb_3051 |

L-1, № 11, (4,08–4,25) |

Сапропель |

5667 ± 75 |

4 599–4445 (60,1 %) 4420–4398 (6,3 %) 4382–4375 (1,8 %) |

4685–4359 |

|

4 (2018_11) |

Spb_2983 |

L-1, № 11, (4,55 – 4,72) |

Сапропель |

6 544 ± 100 |

5616–5582 (11,1 %) 5 574–5465 (46,2 %) 5440–5424 (4,2 %) 5406–5384 (6,6 %) |

5 645–5317 |

* Здесь и далее: калибровка дат проведена с помощью программного обеспечения OxCal. OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve [Reimer et al., 2013].

** Here and further: date calibration was performed using OxCal software. OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve [Reimer et al., 2013].

Таблица 2

Радиоуглеродные даты, полученные по углю из сооружений городища Каюково-2

Table 2

Radiocarbon dates obtained on charcoal from the construction of the stronghold Kayukovo-2

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

Объект |

Материал |

14C даты (BP) |

Календарный возраст, л. до н. э. (cal BC) |

|

|

± 1σ (68,2 %) 1 |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

|

14С даты |

||||||

|

1. 2019.1 |

SPb_2950 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/9, 63.05 |

Уголь |

6 067 ± 80 |

5 192–5 184 (1,8 %) 5 058–4881(60,4 %) 4 871–4848 (6,0 %) |

5 210–4826 (94,0 %) 4 816–4802 (1,4 %) |

|

2. 2019.2 |

Spb_2973 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/10, 63.12 |

Уголь |

6 060 ± 100 |

5 203–5 172 (6,1 %) 5 073–4834 (62,1 %) |

5 224–4723 |

|

3. 2019.3 |

Spb_2974 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/10, 63.12 |

Уголь |

6 060 ± 100 |

5 203–5 172 (6,1 %) 5 073–4834 (62,1 %) |

5 224–4723 |

|

4. 2019.4 |

Spb_2975 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/10, 63.14 |

Уголь |

6 067 ± 70 |

5 192–5 184 (1,8 %) 5 058–4881(60,4 %) 4 871–4848 (6,0 %) |

5 210–4826 (94,0 %) 4 816–4802 (1,4 %) |

|

5. 2019.5 |

Spb_2976 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. О/11, 63.23 |

Уголь |

5 542 ± 70 |

4 451–4340 |

4 527–4311 (88,7 %) 4 305–4260 (6,7 %) |

|

6. 2019.6 |

Spb_2977 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. О/11, 63.09 |

Уголь |

5 530 ± 70 |

4 451–4335 |

4 514–4510 (0,3 %) 4 505–4245 (95,1 %) |

|

7. 2019.7 |

Spb_2978 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. С/10, 63.10 |

Уголь |

6 056 ± 70 |

5 047–4 848 |

5 207–5 144 (8,5 %) 5 139–5 091 (4,8 %) 5 083–4796 (82,2 %) |

|

8. 2019.8 |

Spb_2951 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. П/10, 62.97 |

Уголь |

6 376 ± 100 |

5 474–5295 (64,8 %) 5 245–5 232 (3,4 %) |

5 531–5 202 (89,6 %) 5 173–5072 (5,8 %) |

|

AMS 14С даты |

||||||

|

9. 2019.9 |

Poz-110379 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. С/10, гл. 63.10 |

Уголь, Pinus spec. |

7 010 ± 40 |

5 978–5 947 (22.3 %) 5 922–5 871 (36.2 %) 5 863–5 846 (9.7 %) |

5 990–5 795 |

Окончание табл. 2

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

Объект |

Материал |

14C даты (BP) |

Календарный возраст, л. до н. э. (cal BC) |

|

|

± 1σ (68,2 %) |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

|

10. 2019.10 |

Poz-110381 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. С/ 10, гл. 63.06 |

Уголь, Pinus |

7 000 ± 40 |

5 977–5 948 (17.5 %) 5 920–5 842 (50.7 %) |

5 986–5 786 |

|

11. 2019.11 |

Poz-110382 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. О/12 гл. 63.23 |

Уголь, Pinus |

6 870 ± 40 |

5 798–5 714 |

5 841–5 670 |

|

12. 2019.12 |

Poz-110383 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/11, гл. 63.10 |

Уголь, Pinus |

6 820 ± 40 |

5 731–5 668 |

5 771–5 636 |

|

13. 2019.13 |

Poz-110384 |

Раскоп 4, постройка 4, уч. Н/8, гл. 63.14 |

Уголь, Pinus spec. |

6 960 ± 40 |

5 892–5 784 |

5 974–5 951 (5.5 %) 5 917–5 741 (89.9 %) |

14С даты

|

14. 2003.1 |

СОАН-5126 |

Раскоп 4, постройка 7, уч. Х/7-8, гл. 63.5-63.30 |

Уголь |

6 380 ± 90 |

5 471–5 303 |

5 528–5 206 (93,5 %) 5 162–5 137 (1,0 %) 5 128–5 120 (0,3 %) 5 094–5 080 (0,6 %) |

|

15. 2003.2 |

СОАН-5127 |

Раскоп 4, уч. С-У/7, гл. 63.45-63.30 |

Уголь |

6 190 ± 40 |

5 214–5 200 (7,0 %) 5 176–5 068 (61,2 %) |

5 291–5 246 (5,3 %) 5 230–5 026 (90,1 %) |

|

16. 2000.1 |

СОАН-4207 |

Раскоп 1, постройка 3, коридор, уч. М/16, 63.50–63.60 |

Уголь |

5 475 ± 85 |

4 446–4 419 (7,9 %) 4 399–4 240 (60,3 %) |

4 490–4 220 (82,0 %) 4 211–4 151 (6,7 %) 4 134–4 058 (6,7 %) |

|

17. 2000.2 |

СОАН-4208 |

Раскоп 1, постройка 3, тамбур, уч. Л/16, 63.40–63.50 |

Уголь |

5 495 ± 70 |

4 446–4 418 (12,1 %) 4 401–4 319 (42,7 %) 4 294–4 264 (13,4 %) |

4 496–4 228 (93,6 %) 4 198–4 171 (1,7 %) 4 088–4 084 (0,1 %) |

|

18. 2001.1 |

СОАН-4800 |

Раскоп 1, постройка 3, тамбур, уч. Л/18, 63.40–63.50 |

Уголь |

6 810 ± 50 |

5 732–5 658 |

5 789–5 626 |

|

19. 2001.3 |

Ле-6206 |

Раскоп 1, постройка 3 тамбур, уч. Л/18, 63.40–63.50 |

Уголь |

6 810 ± 40 |

5 726–5 666 |

5 754–5 631 |

|

20. 2001.2 |

СОАН-4801 |

Раскоп 2, ров, заполнение, уч. Д/20, 63.45–63.55 |

Уголь |

6 795 ± 65 |

5 730–5 636 |

5 836–5 823 (1,1 %) 5 814–5 614 (92,7 %) 5 586–5 570 (1,6 %) |

|

21. 2001.4 |

Ле-6207 |

Раскоп 2, ров, заполнение, уч. Д/20, 63.55–63.65 |

Уголь |

6 580 ± 35 |

5 552–5 486 |

5 614–5 586 (13,2 %) 5 570–5 478 (82,2 %) |

Таким образом, 14C даты, полученные по материалам раскопок памятника в 2000–2002 гг., затрудняли определение хронологии городища Каюково-2 и относили время его функционирования к широкому хронологическому диапазону – началу (первой трети) – середине VI тыс. до н. э.; наиболее поздние – к последней трети VI тыс. до н. э.

По материалам 2018 г., из четко определенного археологического контекста – по углю со дна и сгоревших конструкций стен постройки № 4, было получено 5 AMS 14C дат и 8 конвенционных 14C дат (табл. 2, № 1–13).

AMS 14C даты (табл. 2, № 9–13) в диапазоне 5 990–5 636 кал. л. до н. э. хорошо коррелируют между собой и относительно неплохо с датами постройки № 3 (табл. 2, № 18–19) и рва из раскопа № 2 (табл. 2, № 20, 21).

Четыре радиоуглеродные даты, полученные традиционным радиоуглеродным методом (табл. 2, № 1–4), хорошо коррелируя между собой, занимают гораздо более поздний интервал, чем AMS 14C даты – 5 224–4 723 кал. л. до н. э. Даты № 1 и 4 этой группы, как и даты № 2 и 3, полностью синхронны.

Несколько моложе, 5083–4796 кал. л. до н. э., оказалась и дата № 7 (см. табл. 2), которая соответствует верхнему диапазону значений рассмотренной выше группы дат. Образцы Spb_2976 и Spb_2977 (табл. 2, № 5, 6) оказались еще моложе – 4 527–4 311 и 4 505–4 245 кал. л. до н. э.; относятся к середине – последней трети V тыс. до н. э. Самой древней оказалась дата образца № 8 (см. табл. 2), ее калиброванные значения – 5 531–5 202 л. до н. э.

Таким образом, разница дат, полученных традиционным радиоуглеродным методом по образцам 2019 г. из постройки № 4, достигает 300–1 000 лет. Они на 500–1 500 лет моложе AMS дат. Разница в AMS 14C дат и традиционных 14C дат постройки № 4, вероятно, может быть связана с проблемами достоверности или с возможностью методических ошибок радиоуглеродного метода, учитывая очевидную систематическую разницу между AMS и традиционными датами.

Некоторые из конвенционных дат имеют довольно большой доверительный интервал – есть вероятность их невалидности. Причина может заключаться и в глубине отбора образцов из постройки № 4 – верхние части конструкций стен в процессе археологизации могли подвергнуться более позднему загрязнению.

Разницу дат, полученных традиционным радиоуглеродным методом по образцам из построек № 4, 3, 7 и рва, гипотетически можно объяснить и их неодновременностью, что, впрочем, учитывая единую архитектурную планировку памятника, маловероятно.

Вопрос о хронологии городища Каюково-2 необходимо рассматривать в контексте хронологии других памятников каюковского типа (каюковской культуры, по Л. В. Ивасько, О. В. Карда-шу) – селища Каюково-1, поселения Микишкино-5, городища Качнисап-2, вероятно, поселений Барсова Гора II/9 и Черная-3. Эти памятники включены в ареал каюковского типа по аналогиям вещевого комплекса – керамики, глиняных изделий и каменного инвентаря, по специфике архитектурной планировки и особенностям домостроительства [Чемякин, 2009. С. 200–212; Косинская и др., 2011] 3.

Для памятников каюковского типа конвенционным методом по углю в тех же лабораториях, что и даты городища Каюково-2, получено четырнадцать 14C дат. Самые ранние калиброванные значения фиксируются для поселения Черная-3 (конец VII тыс. до н. э.) и поселения Микишкино-5 (начало VI тыс. до н. э.); наиболее поздние – в диапазоне от начала до середины VI тыс. до н. э. – для поселения Барсова Гора II/9 [Косинская и др., 2011; Ивасько, 2008; Чемякин, 2009].

Три наиболее поздние даты, полученные по углю из построек № 4 и 7 городища Каюко-во-2 (табл. 2, № 5–7, 15–17), а также поздние даты поселения Барсова Гора II/9, калиброванные значения которых относятся к V тыс. до н. э., выходят за рамки раннего неолита таежной зоны Севера Западной Сибири.

Таким образом, имеющиеся даты памятников каюковского типа неоднородны и для установления общей и внутренней хронологии требуют дальнейшей верификации. Однако большая часть из них укладывается в начало – первую половину VI тыс. до н. э.

Заключение

Специфический каюковский тип памятников был выделен по материалам городища Каю-ково-2 на основе комплекса оригинальных признаков: планировочная организация поселения, архитектура жилых построек, оригинальная керамика и формы каменных орудий. Памятники этого типа представляют собой отдельное явление в архитектуре древнего населения, являясь частью уникального феномена – укрепленных ранненеолитических поселений на севере Западной Сибири. Они не характерны для простых коллективов древних охотников и, вероятно, связаны с обществами, имевшими более сложную социальную организацию. В определение функции городища Каюково-2 можно привести несколько объяснительных моделей. Оно могло выполнять оборонительную функцию для пришлого населения, привнесшего с собой защитные технологии существования во враждебной среде [Ивасько, 2002. С. 23]. Однако глубина и ширина рва незначительны, для того чтобы он мог выполнять оборонительную функцию. Поселение с круговой планировкой и ограждающим рвом может иметь неутилитарный характер, о чем свидетельствует специфика каменного инвентаря, наличие крашеной посуды и глиняных поделок, а также следы преднамеренного сожжения конструкций [Ивасько, 2008. С. 112]. Возможны и иные интерпретации. Решение этого сложного вопроса – дело будущего.

Керамический комплекс городища Каюково-2 входит в круг ранней плоскодонной керамики Западной Сибири, традиция изготовления которой была распространена от Барабинской лесостепи и Приишимья до Северного Зауралья. Так, на городище Амня I, датируемом рубежом VII–VI тыс. до н. э. [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008], встречена плоскодонная и круглодонная посуда. Ее орнаментация значительно отличается от каюков-ской. В таежной зоне известно и несколько памятников, имеющих схожую сложную архитектурную планировку, но они пока не исследованы раскопками [Борзунов, 2013; 2016].

Рассматривая территориально более широкий круг одновременных археологических образований, следует отметить сходство каюковской керамики с сатыгинской посудой, выявленной в бассейне р. Конды [Хлобыстин, 1993; Ковалева, Зырянова, 2008] и Северном Зауралье [Панина, 2008; Чаиркина, Дубовцева, 2016], с комплексами типа Мергень-6 и Юртобор-3 [Зах, Еньшин, 2015; Ковалева, Зырянова, 2010], а также комплексами Автодром-2/2, Тар-тас-1, Усть-Тартас [Бобров, Марочкин, 2013; Молодин и др., 2017]. Культурная принадлежность этих комплексов является предметом дискуссии, но, вероятнее всего, они – маркеры одного явления или процесса, связанного с неолитизацией Западной Сибири в VII – начале VI тыс. до н. э.

Выявление круга ранненеолитических культур и памятников, в том числе с плоскодонной керамикой севера Западной Сибири, определение их хронологии и социокультурной сети, связывающей отдаленные таежные районы между собой и с другими регионами юга, запада и востока, а также установление роли изменений окружающей среды, которые могли привести к появлению сложных поселений в среде социумов с присваивающей формой хозяйства, – является чрезвычайно важной и перспективной темой дальнейших полевых и междисциплинарных аналитических исследований.

Список литературы Новые исследования городища раннего неолита Каюково-2 на севере Западной Сибири

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Боборыкинский комплекс из Барабы: проблемы исторической интерпретации // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). С. 211-215.

- Борзунов В. А. Неолитические укрепленные поселения Западной Сибири и Зауралья // РА. 2013. № 4. С. 20-34.

- Борзунов В. А. Укрепленные поселения энеолита таежной зоны Приобья // PA. 20i6. № 3. С.34-44.

- Зах В. А., Еньшин Д. Н. К вопросу о неолитизации в лесостепи Западной Сибири // Вестник Кемеров. гос. ун-та. 20i5. Т. 6, № 2 (62). С. 34-43.

- Ивасько Л. В. Укрепленное поселение каменного века Каюково-2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири: Сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. С. 7-25.

- Ивасько Л. В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 112-122.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. К вопросу о сатыгинском типе керамики // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 135-145.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Неолит Среднего Зауралья: боборыкинская культура. Екатеринбург: Учебная книга, 20i0. 308 с.

- Косинская Л. Л., Дубовцева Е. Н., Юдина Е. А. Неолитические комплексы селища Черная-3 // Вопросы археологии Урала. 2011. Вып. 26. С. 199-217.

- Молодин В. И., Кобелева Л. С., Мыльникова Л. Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тар-тас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИAЭТ СО PAН, 2017. Т. 23. С. 172-177.

- Морозов В. М., Стефанов В. И. Aмня I - древнейшее городище Северной Евразии // Вопросы археологии Урала. 1993. Вып. 21. С. 143-170.

- Панина С. Н. Aрхеологические исследования на Усть-Вагильском холме // Вопросы археологии Урала. 2008. Вып. 25. С. 137-146.

- Сладкова Л. Н. Чёртова Гора - неолитический памятник в бассейне р. Конды // Вопросы археологии Урала. 2008. Вып. 25. С. 147-158.

- Стефанов В. И., Борзунов В. А. Неолитическое городище Aмня I (по материалам раскопок i993 и 2000 годов) // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 93-111.

- Хлобыстин Л. П. Сатыгинский тип керамики Западной Сибири // Ad Polus. Aрхеологические изыскания памяти Л. П. Хлобыстина. СПб.: Фарн, 1993. Вып. 10. С. 29-35.

- Чаиркина Н. М., Дубовцева Е. Н. Керамика сатыгинского типа поселения Нижнее Озеро III // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 1 (32). С. 18-30.

- Чемякин Ю. П. Охранные раскопки на поселении Барсова Гора II/9, или Двадцать лет спустя // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. науч. ст. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. Вып. 7. С. 198-213.

- Piezonka H., Kosinskaya L., Dubovtseva E., Chemyakin Yu., Enshin D., Hartz S., Kovaleva V., Panina S., Savchenko S., Skochina S., Terberger T., Zakh V., Zhilin M., Zykov A. The emergence of hunter-gatherer pottery in the Urals and West Siberia: New dating and stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science, 2020, vol. 116, no. 105100. DOI 10.1016/ j.jas.2020.105100

- Reimer P. J., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Blackwell P. G., Bronk Ramsey C., Buck C. E., Cheng H., Edwards R. L., Friedrich M., Grootes P. M., Guilderson T. P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T. J., Hoffmann D. L., Hogg A. G., Hughen K. A., Kaiser K. F., Kromer B., Manning S. W., Niu M., Reimer R. W., Richards D. A., Scott E. M., Sou-thon J. R., Staff R. A., Turney C. S. M., Plicht J. van der. IntCall3 and Marinel3 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP. Radiocarbon: journal, 2013, vol. 55, р. 1869-1887. DOI l0.2458/azu_js_rc.55.l6947