Новые исследования оборонительных сооружений Ростиславля Рязанского

Автор: Коваль В.Ю., Русаков П.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпоха средневековья

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок 2013-2014 гг. на городище Ростиславль проверялась возможность существования древнего въезда на площадку городища на западном краю средневекового вала (руин древо-земляной стены города). Раскопки показали отсутствие тут всяких следов въезда и позволили уточнить представления о конструкции и размерах городней, из которых была составлена стена. Датирующий материал позволяет уверенно относить исследованную стену ко второй половине XIV в., т. е. ко времени конфронтации великого князя Рязанского Олега Ивановича с Москвой (1350-1380-е гг.).

Средневековая русская фортификация, городни, древо-землянаястена, вал

Короткий адрес: https://sciup.org/14328273

IDR: 14328273

Текст научной статьи Новые исследования оборонительных сооружений Ростиславля Рязанского

В 2013–2014 гг. Ростиславльской экспедицией Института археологии РАН было продолжено изучение средневекового вала городища Ростиславль. В ходе прежних исследований была проведена полная прорезка вала и рва, позволившая установить, что этот вал является руинами древо-земляной стены, не менее 3 раз подвергавшейся перестройке ( Коваль , 2015). Хотя дата начала строительства стены оказалась спорной, радиоуглеродное датирование указывало на возведение этой стены не ранее второй половины XIII в. Археологический материал из слоев под стеной и из заполнения городней стены (от второй и последующих ее перестроек) однозначно относился к XIV в. Таким образом, все археологические данные указывают на время после Батыева нашествия в качестве наиболее вероятной даты создания главной оборонительной линии города. Вопрос о фортификации домонгольского Ростиславля остается пока открытым.

Новое обращение к изучению вала было вызвано проблемой поиска входа внутрь укрепленной площадки. Фронтальное размещение двух проходов в валу протяженностью всего 150 м подталкивало к мысли, что эти проемы возникли в относительно позднее время, а первоначальный вход (въезд) в город мог размещаться на краю стены. На многих мысовых городищах домонгольской эпохи фронтальные проходы в валах вообще отсутствуют (Раппопорт, 1956. Рис. 20, 21), а это заставляет предполагать размещение въездов на укрепленные площадки либо на самом краю оборонительной линии, либо на склонах мыса, где следы таких въездов, как правило, не выражены в рельефе из-за эрозионных процессов. При этом по правилам фортификационного искусства наиболее удобно было устраивать въезд на левом (для нападающих) краю стены, поскольку, подходя к нему, атакующие неизбежно вынуждены были двигаться, обращаясь к этой стене своим правым (не защищенным щитом) боком. Именно такая ситуация фиксируется, например, в поокском городе Любутске (совр. Калужская обл.): судя по плану П. А. Раппопорта, вал немного не доходил до западного края мыса, что оставляло возможность для размещения там въезда в город (Раппопорт, 1961. Рис. 49). Рос-тиславль Рязанский принадлежал к той же самой разновидности городов, детинцы которых помещались на мысовых площадках.

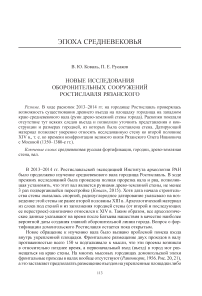

Для того чтобы проверить возможность размещения древнего въезда в город на краю вала (руин древо-земляной стены), в 2013–2014 гг. были проведены раскопки на западном, примыкающем к крутому склону в сторону р. Оки, краю вала Ростиславля, где был заложен раскоп IX площадью 62 м2 1 (рис. 1, А ). Предварительный осмотр местности позволял допускать наличие тут въездного устройства, поскольку на поверхности вала хорошо просматривался террасовидный уступ (рис. 1, Б ).

Раскопом была вскрыта северная часть оконечности вала. Южная ее часть поросла крупными деревьями с мощной корневой системой, поэтому расширение раскопа в этом направлении было невозможно. Стратиграфия раскопа была довольно простой. Под дерном в северо-восточной части раскопа фиксировались прослойки желтого суглинка (в т. ч. с включениями серого и красного суглинков) общей мощностью до 0,9 м. Ниже по всей площади раскопа залегали прослойки на основе тяжелого красного суглинка с остатками деревянных конструкций го-родней (мощностью от 1 до 1,8 м). Весь этот массив лежал на прослойке серого суглинка мощностью до 20 см, представлявшего собой (согласно почвоведческим исследованиям, проведенным в 2013 г. снс ИГ РАН д. г. н. А. А. Гольевой2) пахотный слой (рис. 2). Пашня почти полностью переработала древний почвенный подзолистый горизонт, так что под ней залегали уже покровные суглинки желтого цвета, составлявшие археологический материк. На северном краю раскопа, за пределами вала, залегал переотложенный темно-серый суглинок – пашня XVIII–XX вв.

В раскопе выявлены части трех городней, входивших в состав древо-земляной стены, проходившей по линии ВСВ – ЗЮЗ (рис. 3, I). Две из этих городней (№ 2 и № 3) размещались именно по указанной линии, тогда как третья (№ 1) примыкала с севера к городне № 2, оформляя тем самым угол стены, поворачивавшей тут к северу. Насколько далеко продолжался этот отрезок стены вдоль склона площадки в древности, установить невозможно, поскольку к северу от го-родни № 1 склон в прошлом был сильно эродирован (это видно по характерным выемкам, образующимся при размывах). Не исключено, что вдоль склона, обращенного к Оке, дальше к северу некогда существовала линия из пустотелых

Рис. 1. Городище Ростиславль Рязанский

А – план южной части городища Ростиславль с указанием местоположения раскопа IX; а – вал Ростиславля; б – раскопы; в – зоны лесной растительности;

Б – фото площадки раскопа до начала работ. Вид с севера

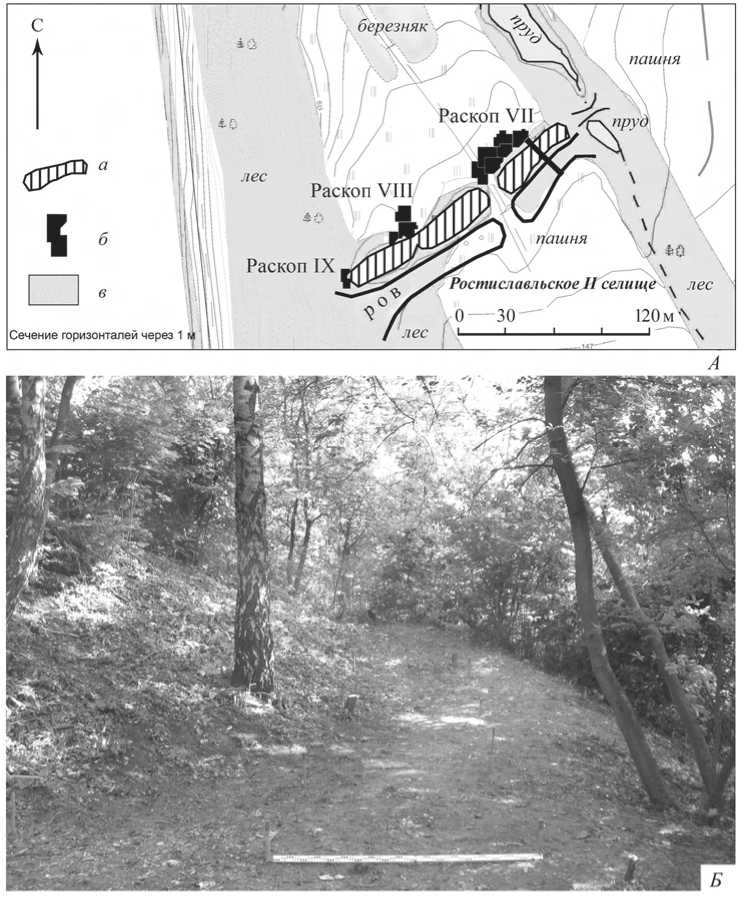

Рис. 2. Профили раскопа

I. А–Б – южный участок раскопа 2013 г.; II. В–Г – южный участок раскопа 2014 г.; III. Д–В – восточный участок раскопа 2014 г.

1 – заполнение городней (красный суглинок); 2 – переотложенный красный суглинок; 3 – желтый суглинок; 4 – погребенная пашня (серый суглинок) и древесный тлен на ее поверхности; 5 – древесный тлен от городней; 6 – углистая прослойка; 7 – реконструируемая линия стены городни № 3; 8 – номера городней клетей, аналогичная той, что размещалась на восточном краю площадки городища, вдоль склона в овраг (Коваль, 2014. С. 137. Рис. 1).

Возвращаясь к описанию раскопа IX, следует заметить, что им вскрыта только северная часть стены города, которая на данном участке обороны, исходя из общей ширины вала, должна была иметь не менее двух рядов городней, внешний (южный) ряд которых в раскоп не попал. Вскрытые городни хорошо прочитывались как в плане, так и в профиле по различиям в цвете их заполнений (рис. 2–4), но древесина их срубных конструкций сохранилась очень плохо, почти исключительно в виде древесного тлена. Тем не менее удалось установить, что три образца древесины, сохранившихся в этом тлене, принадлежали дубу ( Гольева , 2015). Лучше всего этот тлен сохранялся в нижней части остатков стены, на 20–50 см выше той поверхности, на которую стена ставилась. Выше он фиксировался локально, иногда – лишь в виде тончайшей прослойки (толщиной 1 см) или просто границы, разделявшей заполнения соседних городней. Очевидно, древесина срубов полностью растворилась под действием естественных процессов, а постепенно образовывавшиеся пустоты сдавливались грунтом, залегавшим по обе стороны от деревянной стенки.

Заполнение городней состояло из тяжелого красного (рыжего) суглинка, причем в соседние городни в различных концентрациях был добавлен светлосерый (белесый) суглинок, благодаря чему заполнения этих городней отчетливо различались между собой даже на тех уровнях фиксации, где древесина срубных конструкций вовсе не сохранилась. Происхождение этого грунта пока не установлено (ни в одном из обнажений материка он не фиксировался), но можно думать, что слой красного суглинка был вскрыт строителями стены при выемке грунта из рва у западного края городища, а светло-серый (белесый) суглинок мог происходить из подзолистых грунтов, составлявших древнюю почву. Интересной, но не вполне понятной конструктивной особенностью возведения стены является присутствие в самом нижнем горизонте засыпки городней известняковых камней, залегавших без всякого видимого порядка буквально на поверхности погребенной пашни. Камни не имели никаких следов обработки или затертостей от использования в мощении. В верхних горизонтах заполнения городней такие камни также встречены, но единично. Рассеянное размещение камней в засыпке городней исключает их использование для «укрепления склона» или иных подобных целей, предполагаемых умозрительно.

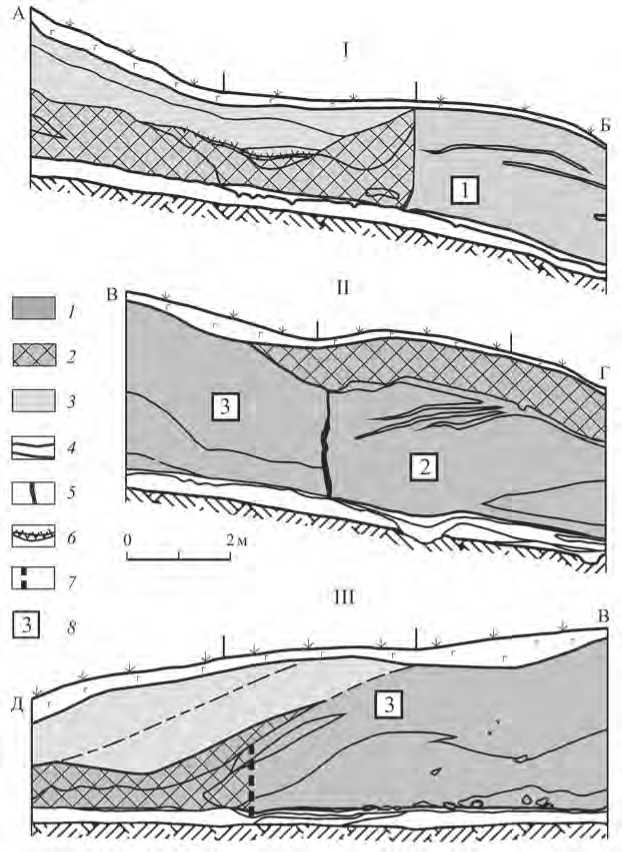

Полные размеры городней установить не удалось, поскольку в раскоп попал только один узел соединения трех соседних городней (рис. 3, I; 4), но не их края. Установлена ширина только одной городни (№ 1), которая составляла 5,4 м (правда, возможно, в данном случае нужно говорить не о ширине, а длине этой город-ни, поскольку фронтом она была обращена на запад, в сторону склона). Ширина раскопа (6 м) оказалась недостаточной, чтобы полностью охватить хотя бы одну из двух соседних городней, но, исходя из вскрытых их частей, длина городней № 2 и № 3 составляла не менее 3,4 м (рис. 3, I). Разумеется, размеры соседних городней могли различаться, однако исследованные части этих конструкций позволяют говорить об их довольно крупных габаритах (не менее чем 3,5 х 3,5 м). Следы деревянных срубов городней сохранились в раскопе (и зафиксированы в профилях) на высоту не более 1 м, однако заполнение городней из красного

Рис. 3. Схема раскопа IX

I – схема раскопа IX с остатками городней; 1 – заполнение городней; 2 – древесный тлен; 3 – реконструируемая северная стенка пустотелой клети; 4 – край вала; 5 – номера городней;

II – план раскопа IX на уровне поверхности погребенной пашни и материка; 1 – ямы глубиной от 5 до 30 см; 2 – ямы глубиной более 40 см; 3 – отпечатки кольев плетня; 4 – трасса ограды суглинка имело гораздо большую мощность – до 1,8 м (рис. 2, II). Следовательно, высота стены по линии городней № 2 и № 3 составляла не менее 2 м.

Особенный интерес представляет участок, примыкавший к городням № 1 и № 3. В отличие от них здесь красный суглинок составлял массив толщиной не более 0,6 м. В восточном профиле раскопа хорошо видно, что северная стенка городни № 3 не сохранилась, потому что, вероятно, рухнула на север, а заполнение городни сползало в этом же направлении длинными «языками» (рис. 2, III). Такое могло случиться только в том случае, если между городнями № 1 и № 3 не было никакой грунтовой забутовки, т. е. здесь размещалась не еще одна го-родня, а пустотелая клеть. При этом следует подчеркнуть, что в этом месте между погребенной пашней и завалом красного суглинка полностью отсутствовали какие бы то ни было отложения культурного слоя. Таким образом, городня № 1 могла замыкать с запада ряд пустотелых клетей, аналогичных тем, которые были выявлены при прорезке вала в восточной части стены ( Коваль , 2015. С. 105, 106. Рис. 2, 5 ; 5, 1 ). Правда, там они имели дощатые полы и содержали бытовой

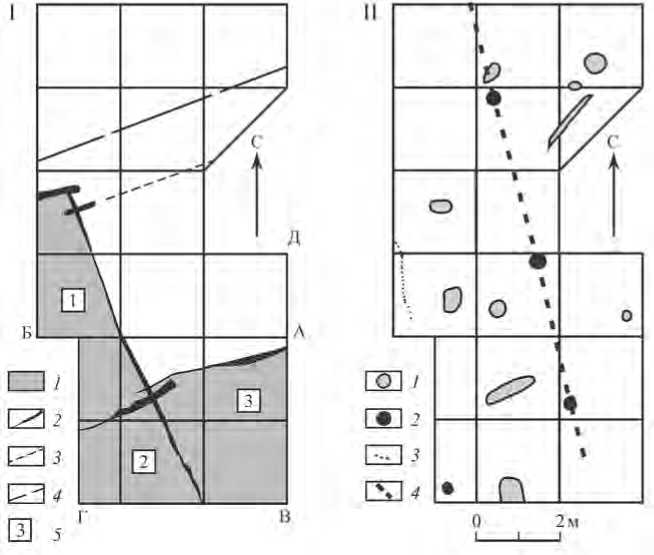

Рис. 4. Фото зачистки на уровне подошвы стены (южная часть раскопа). Вид с запада мусор, т. е. использовались как подсобные помещения. В отличие от них предполагаемая клеть на западном краю стены, размещавшаяся уже в начале склона, не имела полов, никак не использовалась и оставалась пустым объемом. Именно этот объем и был заполнен при разрушении линии городней, стоявших южнее. При этом городня № 1 разрушена не была, а попавший на дно клети красный суглинок позволил сохраниться восточной стенке этой городни.

Если попытаться вписать городни № 1–3 и примыкавшую к ним пустую клеть в контекст тех перестроек главной оборонительной линии Ростиславля, которые были зафиксированы в ходе прорезки восточного отрезка вала раскопом VII, то окажется, что они в целом соответствуют стене этапа 3 (Там же. С. 104–105). То есть тому этапу, когда стена была подвергнута наиболее масштабной перестройке и стала максимально мощной (ее ширина достигла 10 м). Несомненно, тогда же была возведена и оборонительная линия по восточному краю площадки городища, при создании которой использовался тот же самый красный суглинок, что пошел и на заполнение городней, изученных на раскопе IX. Судя по ранее полученным данным, эта перестройка произошла во второй половине XIV в., т. е. в период правления великого князя Рязанского Олега Ивановича (находился у власти с 1350 по 1402 г.).

Над завалом красного суглинка на дне пустотелой клети в южном профиле раскопа 2013 г. (разрез А–Б на публикуемых чертежах) (рис. 2, I), а также на зачистках нескольких пластов четко прослеживалась прослойка толщиной 5–15 см, состоявшая из смеси желтого, серого и красного суглинков, содержав- шая куски обожженной глины и большое количество углей (она включала также локальные линзы углей и обломок обугленной плахи). Эта прослойка залегала на площади более 6 м2, полого понижаясь к ССЗ. Сверху ее перекрывали прослойки желтого материкового суглинка и желтого суглинка с включениями серого, общая мощность которых увеличивалась к востоку, достигая в восточном профиле раскопа 0,9 м (рис. 2, III). Только рядом с восточной стеной городни № 1 эта прослойка была перекрыта локальным массивом красного суглинка (очевидно, происходившим из заполнения этой городни). Вероятно, желтый суглинок оползал сюда с востока и юго-востока, т. е. с верхней части вала (где его высота была почти на 2 м больше, чем на участке раскопа IX).

Из углистой прослойки и линз углей, связанных с ней, были взяты 14 образцов для определения породы дерева. Все они оказались принадлежавшими дубу ( Гольева , 2015). Если эти угли образовались в результате пожара, уничтожившего дубовые городни стены этапа 4, воздвигнутой на руинах стены этапа 3, то при последней перестройке стены Ростиславля ее городни были заполнены уже не красным, а желтым суглинком. В раскоп IX попали только обрушенные части этой стены, которая не доходила до самого западного края вала (имеется в виду вал, образовавшийся в результате разрушения стены этапа 3). Возможно также, что к моменту последней перестройки стены Ростиславля городни с красным суглинком могли еще использоваться для организации обороны в этом месте, наименее удобном для его штурма противником.

Предложенной выше реконструкции противоречит только одно обстоятельство – распределение археологического материала в руинах стен. Если в массивах красного суглинка (заполнении городней этапа 3) было собрано 30 обломков керамики, а в прослойках желтого суглинка (руинах стены этапа 4) таких обломков не обнаружено вовсе, то в углистой прослойке, связываемой нами с пожаром, уничтожившим стену этапа 4, зафиксировано 85 обломков керамики и одна вещевая находка – шиферное пряслице (этот артефакт домонгольской эпохи попал в комплекс, видимо, совершенно случайно). Столь высокая концентрация керамики (в пересчете на объем грунта она сопоставима с концентрацией находок и керамики в культурном слое жилых районов города) пока не находит какого-либо объяснения, однако ясно, что она связана именно с функционированием стены этапа 4.

Анализ керамического материала из всех указанных выше контекстов показал, что он не имеет заметных различий и практически весь относится к изделиям XIV в. В углистой прослойке были встречены венчики и стенки горшков, которые можно датировать второй половиной XIV в. Среди этого комплекса выделяется единственный обломок дна красноглиняного белоангобированного горшка, принадлежавшего к продукции Коломны середины – второй половины XV в. Эта находка позволяет гипотетически указать время разрушения стены этапа 4.

Вскрытые в раскопе IX конструкции исключают возможность размещения на исследованном участке какого-либо прохода в стенах этапов 3 и 4. Раскоп не достиг внешнего края вала и остатков тех городней, которые принадлежали к первым двум этапам функционирования стены города, поэтому неизвестно, какой была конструкция этой ранней стены на данном участке обороны. Однако можно уверенно говорить о том, что никакого прохода в стене здесь не существовало и в самом начале ее возведения. Об этом свидетельствует рельеф поверхности под остатками стены, имевшей естественный уклон к западу – в сторону Оки. Никаких выравнивающих подрезок, подсыпок или иных следов оборудования в этом месте трассы для движения людей и транспорта не прослежено. Напротив, на поверхности погребенной почвы хорошо сохранился пахотный слой толщиной до 20 см, свидетельствующий о вовлечении данного участка земли в сельскохозяйственный оборот буквально накануне строительства стены. Нет даже явных следов обдерно-вывания пахоты. Размещение пашни на выраженном склоне площадки городища несколько удивляет, однако четкая нижняя граница пахотного горизонта не оставляет никаких оснований для сомнений в атрибуции этого слоя. Вдоль южного профиля раскопа, под рядом городней стены этапа 3, поверхность пашни была перекрыта прослойкой коричневого суглинка толщиной от 2–5 до 15 см, который мог приобрести такой цвет, вероятно, в результате попадания в него большого количества растительной органики (древесной щепы, коры?), образовавшейся при строительстве стены.

В пахотном слое под городнями найдено всего 15 обломков керамики, а также 10 костей животных и 1 кусок железного шлака. По характеристикам технологии и морфологии керамический материал может быть уверенно отнесен к изделиям XIV в., хотя в нем были встречены и несколько обломков керамики домонгольской эпохи.

На поверхности пашни обнаружены 14 ям, в т. ч. два неглубоких канавообразных углубления (одно из них, несомненно, являлось отпечатком от подкладки под связь трех городней), а на западном краю раскопа, уже на склоне площадки – следы ограды типа плетня (отпечатки ряда мелких, 5–7 см в диаметре, колышков, вытянутых в линию с севера на юг, т. е. вдоль склона) (рис. 3, Б). Эта легкая ограда не могла иметь никакого отношения к фортификации, скорее у нее было чисто хозяйственное назначение.

Несколько сложнее давать оценку остальным ямам, ни в одной из которых не обнаружено никакого археологического материала. Все ямы были впущены с уровня древней дневной поверхности, размещавшейся не ниже поверхности пахотного слоя. Некоторые из ям могли быть конструктивно связаны с городня-ми, однако большинство из них обнаружено под внутренними объемами город-ней и пустотелой клети, т. е. со строительством стены они явно не были связаны. Большинство ям заглублено в материк на 5–20 см, однако четыре ямы имели глубину в материке свыше 35 см. Три из них четко фиксировались с уровня поверхности погребенной пашни и представляли собой круглые ямы диаметром 30–40 см и глубиной от 55 до 80 см, четвертая яма размещалась за пределами вала, где погребенная почва не сохранилась. Очевидно, эти ямы предназначались для мощных опорных столбов. Интересно, что 3 ямы оказались вытянуты в линию с ССЗ на ЮЮВ, т. е. вдоль склона, размещаясь фактически на самом его краю, даже уже в начале склона (рис. 3, II). Интервал между ямами составлял 3,5–4 м. Можно предположить, что этот ряд ям представляет собой следы ограды типа намета – с вертикальными опорными столбами и горизонтальными бревнами или досками, крепившимися в вертикальные пазы на столбах. Эта ограда могла отходить от западного края древо-земляной стены этапов 1 и 2 и обеспечивать защиту со стороны крутого склона, обращенного к Оке. Не вполне ясно, как соотносится с предполагаемой оградой столбовая яма в юго-западном углу раскопа. Судя по ее большой глубине, она предназначалась для крупного столба, поэтому ее вряд ли можно связывать с плетнем, трассу которого эта яма как бы продолжала. Нельзя исключать того, что ограда столбовой конструкции делала тут выступ к западу – вниз по склону.

Итак, в результате проведенных исследований никаких следов въезда в город на западном краю стены Ростиславля не обнаружено. Здесь размещались такие же городни, как и на всем остальном протяжении стены, а на первых этапах строительства стены могла проходить ограда столбовой конструкции, обеспечивавшая защиту воинам, осуществлявшим контроль за попытками подняться в город от реки по очень крутому склону. При всем этом нельзя полностью исключать возможность того, что какой-то проход в город мог существовать ниже края стены, на склоне, обращенном к Оке, хотя вероятность такого конструктивного решения, разумеется, невелика. Для проверки этого предположения потребуется дальнейшее изучение этого важного узла городской фортификации.

Новые исследования главной оборонительной линии Ростиславля не противоречат данным, полученным при первой полной прорезке вала и рва. Возведение наиболее мощной стены Ростиславля толщиной до 10 м и высотой не менее 2,5 м ( Коваль , 2015. Рис. 7) связывается со второй перестройкой городской фортификации и надежно датируется второй половиной XIV в. Именно на этот период, точнее на 1350–1380-е гг., приходится время острого противостояния Великого Рязанского княжества с Москвой, целью политики Олега Ивановича Рязанского в этот период было возвращение Коломны и ее волостей. Ростиславль, занимавший стратегическое положение на пограничье с владениями Москвы неподалеку от Коломны, неизбежно должен был выполнять важную функцию в этой конфронтации и требовал внушительной защиты. Поэтому наиболее вероятным временем масштабной перестройки укреплений Ростиславля и создания стены этапа 3 является третья четверть XIV в. Следующая перестройка и возведение стены этапа 4 можно связывать с концом XIV в., когда Олег Иванович оказался вовлечен в конфронтацию с Великим княжеством Литовским и борьбу за Смоленск. Уничтожение стены этапа 4 в пожаре могло произойти в середине или второй половине XV в.

Список литературы Новые исследования оборонительных сооружений Ростиславля Рязанского

- Гольева А. А., 2015. Микробиоморфный анализ и содержание валового фосфора золы из очагов (раскоп V, участок «Р») (2013 г.). Определение породы дерева (образцы с раскопа IX, 2013-2014 гг.)//Коваль В. Ю. Отчет Ростиславльской экспедиции за 2014-2015 гг. М. Приложение 3.

- Коваль В. Ю., 2014. Оборонительные сооружения Ростиславля Рязанского в контексте исследований средневековой русской фортификации//КСИА. Вып. 236. С. 134-138.

- Коваль В. Ю., 2015. Главная линия оборонительных укреплений Ростиславля Рязанского//РА. № 1. С. 73-87.

- Раппопорт П. А., 1956. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 184 с. (МИА; № 52). (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов; т. 5).

- Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 247 с. (МИА; № 105).