Новые исследования свидетельств художественной деятельности в Каповой пещере

Автор: Житенв В.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения верхнепалеолитических материалов из пещеры Каповой юго-уральской экспедицией МГУ в 2009-2010 гг. В зале Купола культурное месторождение содержало древесный уголь и красную охра, указывающую на пятно кратковременной деятельности палеолита. Стратиграфия предполагает его верхний палеолитический возраст. Культурное месторождение находилось рядом с огромным каменным блоком, упавшим со стены. В 2008 году на блоке были обнаружены наскальные рисунки, в том числе частичный зооморфный рисунок. На современной поверхности земли были обнаружены две плиты известняка с фрагментами древних рисунков. Предлагается схема восстановления активности палеолита в разных залах пещеры.

Капова пещера, палеолитические искусство, роспись, красочный пигмент

Короткий адрес: https://sciup.org/14328498

IDR: 14328498

Текст научной статьи Новые исследования свидетельств художественной деятельности в Каповой пещере

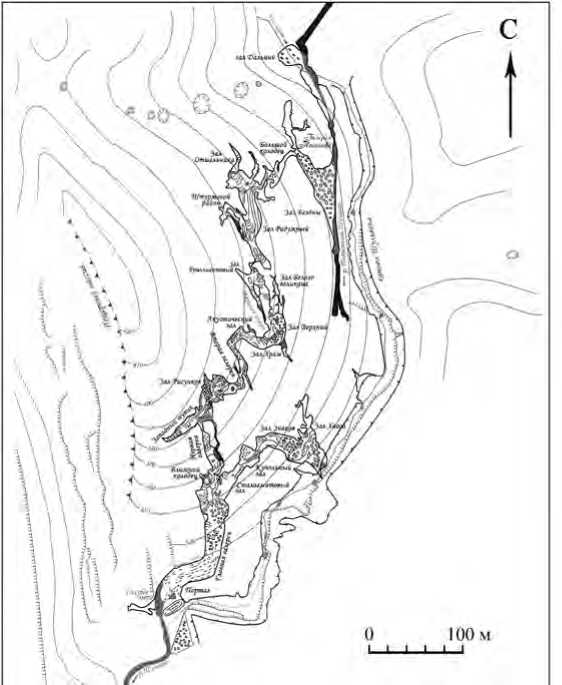

Капова пещера (Шульган-Таш) расположена в Бурзянском р-не Республики Башкортостан, на правом берегу р. Белая, на территории ФГУ «Государственный природный заповедник “Шульган-Таш”».

Вход в пещеру находится в 150 м к северо-востоку от русла р. Белой. Пещера представляет собой систему залов, галерей и коридоров, расположенных на трех гипсометрических уровнях (этажах), нижний из которых занят речкой Подземный Шульган (рис. 1; см. цв. вклейку: рис. IX).

В январе 1959 г. выпускник биологического факультета МГУ А. В. Рюмин выявил в Каповой пещере настенные изображения палеолитического возраста (Александр Владимирович Рюмин…, 2009). Первые археологические исследования в 1960–1978 гг. в пещере возглавлял О. Н. Бадер ( Бадер , 1965). В 1982–1991 гг. комплексное изучение Каповой пещеры проводилось под руководством В. Е. Щелинского ( Щелинский , 1996). Одним из важнейших результатов работ стало открытие в зале Знаков палеолитического культурного слоя «в непосредственной близости от настенных рисунков» ( Там же . С. 15). Чрезвычайно значимой находкой в культурном слое стала небольшая «глыба» известняка, «на которой сохранился фрагмент (длиной около 15 см) небольшого красочного изображения (возможно, мамонта), близкого некоторым изображениям на стенах пещеры» ( Там же ). Таким образом, место расположения культурного слоя, сходство цвета настенных рисунков с цветом минеральной краски («истертых кусочков» охры) и фрагмента изображения на «глыбе» позволили «прямо увязывать» обнаруженный верхнепалеолитический культурный слой «с живописью святилища и считать эти два явления в определенной мере синхронными и связанными между собой» ( Там же ). По древесному углю из культурного слоя

Рис. 1. Капова пещера

План по А. В. Рюмину (Житенёв, 2010. С. 202)

были получены следующие даты: 14 680 ± 150 л. н. (ЛЕ-3443), 13 930 ± 300 л. н. (ГИН-4853), 15 050 ± 100 (KN-5022), 16 010 ± 100 (KN-5023) ( Scelinsky, Sirokov , 1999. S. 73).

В 2004–2005 гг. в зале Рисунков работала экспедиция под руководством Т. И. Щербаковой ( Щербакова, Щелинский , 2005). В феврале 2004 г. в рамках исследований этой экспедиции изыскания перед началом установки новой решетки перед входом в залы (Купольный, Знаков, Хаоса) с настенными рисунками среднего этажа проводились коллективом Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, возглавляемой В. С. Житенёвым.

С 2008 г. исследования в Каповой пещере проводят две экспедиции: ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В. Г. Котова и Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ под руководством автора.

Основной целью работ 2009–2011 гг. было изучение состояния и характера нарушений настенных изображений, а также проведение сплошного поиска культурных остатков на поверхности и в нишах залов пещеры.

В результате работ на площади двух шурфов в Купольном зале Каповой пещеры впервые обнаружен культурный слой голоценового времени с многочисленными палеоантропологическими и палеозоологическими 1 материалами, относящимися к межовской культуре эпохи поздней бронзы ( Житенёв , 2009; 2010). Подобные находки известны и в других пещерах с настенными изображениями на Южном Урале ( Житенёв , 2011).

Одним из важнейших пунктов исследования в Каповой пещере стало пространство у крупной глыбы известняка, расположенной около восточной стены Купольного зала (рис. IX, см. цв. вклейку). Эта глыба лежит на нескольких известняковых блоках таким образом, что между ее нижней поверхностью и полом зала остается небольшое пространство. На поверхности глыбы н. с. заповедника О. Я. Червяцовой в 2008 г. обнаружены остатки изображений (в том числе зооморфное), выполненных пигментом красного цвета (рис. IX, 1 , см. цв. вклейку). Немаловажной задачей в начале исследований было выяснение относительного времени появления рисунков на глыбе – до или после ее выпадения из стены.

Изображение животного, выполненное на вертикальной поверхности известняковой глыбы, лишено головы. Однако ее отсутствие – это не проблема сохранности объекта. Рисунок расположен на поверхности глыбы таким образом, что на пропорциональное изображение головы уже физически не хватает места (рис. IX, 1 , см. цв. вклейку).

В Каповой пещере это изображение является пока единственным парциальным монументальным рисунком. Однако, возможно, определенная аналогия просматривается с изображением лишенного головы животного на камне из раскопок В. Е. Щелинского ( Scelinsky, Sirokov , 1999. S. 85). Следует обратить внимание и на тот факт, что рисунки в обоих случаях сделаны не на стене пещеры.

О. Я. Червяцова сообщила также, что в Купольном зале рядом с глыбой, на которой сохранились красочные изображения, в навале известняковых плиток она заметила небольшую плитку известняка с фрагментом рисунка. В процессе исследований навала плиток на некоторых из них были выявлены следы естественного пигмента, а на двух – остатки линий, нарисованных пигментом красного цвета:

плитка 1: ширина – 9,2 см, высота – 7,1 см, толщина – 2,8 см. На плитке известняка подтреугольной формы, ближе к углу, противолежащему основанию треугольника, находится фрагмент линии (длина 3,5 см, максимальная ширина 1,1 см) красного цвета удовлетворительной сохранности. Чуть выше (от основа- ния воображаемого треугольника) линии заметен скол, произошедший, судя по цвету негатива, в глубокой древности;

плитка 10: ширина – 12,8 см, длина – 7,4 см, толщина – 5,4 см. На плитке известняка подчетырехугольной формы диагонально поверхности расположена тонкая бледная линия (ширина 0,1–0,2 см, длина 2 см) красного цвета.

При изучении красных линий под микроскопом ясно видны характерные признаки намеренной (а не естественной) окраски известняка. При сильном увеличении хорошо видимы отдельные крупинки и зерна пигмента, а также фрагменты древесных угольков. Следует отметить, что древесные угольки в большинстве своем находятся сверху пигмента, и лишь малая их часть непосредственно взаимосвязана с зернами пигмента, «впаяна» в пигмент. Учитывая отсутствие древесного угля в районе обнаружения плиток, можно предположить, что уголь прямо связан со временем нанесения рисунков. Однако вряд ли сейчас можно делать вывод об осознанном включении древесного угля в состав рецептуры краски. Более вероятным кажется механическое, случайное привнесение некоторого количества угля (например, от осветительных приспособлений) в готовый пигмент во время его изготовления или приготовления к процессу рисования. Несомненно, обнаружение углей в подобном контексте является ценным фактом для осмысления возможностей датирования изображений красного цвета в Каповой пещере по C14, которое обычно невозможно для минеральных пигментов.

Во время полевых работ с каменными плитками был зафиксирован выход культурного слоя2, визуально аналогичного исследованному В. Е. Щелинским (1990). Под одной из плиток (кв. П-18), находившейся в 0,14 м к западу от западной глыбы (одной из нескольких глыб, поддерживающих крупный блок известняка с фрагментами красных рисунков), обнаружен углистый слой с большим содержанием охры. Площадь наблюдения составила около 0,1 × 0,1 м, видимая мощность слоя – 0,07 м. В 2010 г. в этом месте был заложен шурф на кв. Н-О-П-18-19. Место постановки шурфа представляет собой окончание глыбового завала, расположенного у южной стены Купольного зала. Глыба с рисунками является, по сути, последним блоком известняка, не покрытым глинистыми наносами.

Целью исследований было выявление характера накопления и распространения культурного слоя. Культурные остатки располагались по преимуществу непосредственно на камнях (рис. X, 2 , см. цв. вклейку), а глубина исследованных рыхлых отложений между камнями была крайне небольшой, и они не составляли хоть сколько-нибудь значительной площади (около 50 см2).

Стратиграфия шурфа (кв. Н-О-П-18) по стратиграфической бровке, расположенной в 0,26 м от южной стенки этих квадратов:

-

1. Верхний литологический горизонт, мощностью до 0,04 м, представляет собой темно-коричневый суглинок с включением:

-

2. Литологический горизонт светло-коричневого опесчаненного суглинка, частично окрашенный пигментом красного цвета, с включением культурных остатков – древесного угля и фрагментов красной и желтой охры – мощностью до 0,07 м;

-

3. Литологический горизонт светло-коричневого опесчаненного суглинка без включения культурных остатков, мощностью до 0,1 м.

в верхней части горизонта – достаточно больших древесных углей и остатков современных факелов, фрагменты которых во множестве встречаются в пещере, в том числе в непосредственной близости от исследуемого участка;

в нижней части горизонта – редких мелких древесных углей и крупинок охры красного цвета;

Крупных костей и их фрагментов в исследованных литологических горизонтах нет, встречены единичные фрагменты микрофаунистических остатков. В промывке встречаются древесные угольки и крупинки красной охры.

После расчистки первого литологического горизонта стало ясно, что его подошва представляет собой тонкую (до 2 мм) беловатую кальцитовую пленку. Местами она отслаивается вместе с вышележащим суглинком, местами из относительно твердой (но ломкой) пленки переходит в состояние белесой массы влажной мучнистой консистенции. По причине ломкости пленки некоторые ее участки были некогда естественным образом нарушены, и именно над ними в нижней части вышележащего горизонта зафиксированы мелкие древесные угольки и крупинки красной охры, «выдавленные» из нижележащего культурного слоя. Однако данную пленку удалось зафиксировать только в пределах кв. П-18. На кв. Н-18 немногочисленные зафиксированные крупинки охры, по всей видимости, представляют собой случайно отлетевшие «отходы деятельности» художника, проводившейся в пределах кв. О-П-18.

Культурные остатки зафиксированы в слое светло-коричневого опесчанен-ного суглинка, кровлей которого является вышеописанная кальцитовая пленка. Культурные остатки в слое представлены многочисленными древесными углями разных размеров (в одном случае зафиксированы углистые остатки сгоревшей веточки) и охрой. Этот пигмент красного (редко – желтого) цвета представлен в слое крупинками, иногда – комочками, в единичных случаях – мазками. Предметов каменной или костяной индустрии не найдено.

Основная зона концентрации культурных остатков расположена на площади около 50 см2 на границе кв. О-П-18-19 (рис. X, 2 , см. цв. вклейку). Наибольшая концентрация древесного угля и охры зафиксирована на небольшом пространстве – ~ 7 × 5 см на кв. О-П-18.

Культурный слой располагался не только на камнях, но и между ними. В последнем случае его мощность была значительно меньше, а плотность, как и интенсивность окрашенности, – гораздо выше. Некоторые камни, судя по густо окрашенным нижним граням, оказались на культурном слое довольно скоро после его образования.

Комочки охры3, собранные в культурном слое, представляют собой, по большей части, пигмент красного цвета: хорошо различима структура комочков – затвердевшая масса некогда пластичного пигмента с включением мелких древесных угольков. В слое зафиксировано место концентрации пигмента желтого цвета (единственным местом в пещере, где еще обнаружен желтый пигмент – один из горизонтов культурного слоя западной ниши Купольного зала). Мелкие крупинки пигмента желтого цвета встречались на всей площади распространения культурного слоя. Судя по небольшому количеству, пигмент желтого цвета выступал в качестве добавки к основному красителю – красному пигменту. Косвенным подтверждением этого предположения является и небольшая плитка известняка, служившая, по всей видимости, палитрой, на которой сохранились характерные следы смешивания пигментов красного и желтого цветов (рис. X, 3 , см. цв. вклейку).

Мощность культурного слоя у глыбы с рисунком составляет 5–7 см. Судя по достаточно большому количеству охры в слое, здесь явно происходил какой-то технический подготовительный процесс, поскольку с места расположения культурного слоя наносить изображения на занятые рисунками плоскости физически невозможно. Так как долго стоять на участке распространения культурных остатков у глыбы фактически нельзя, следовательно, и долгого втаптывания охры также не было. По всей видимости, исследованный участок является отражением разовой кратковременной деятельности палеолитического художника.

Исходя из характера распространения культурного слоя около глыбы, с уверенностью можно утверждать, что изображения были созданы уже после ее отделения от стены. Этот тезис подтверждают и остатки капель краски на блоках (поддерживающих глыбу) непосредственно под рисунками.

Верхнепалеолитический возраст исследованного культурного слоя пока можно определить только стратиграфически. Светло-коричневый опесчаненный суглинок, в котором располагались культурные остатки, изученные в Купольном зале в 2010–2011 гг., идентичен отложениям, в которых залегал культурный слой, исследованный в зале Знаков ( Щелинский , 1990). В таких же стратиграфических условиях обнаружены очажные пятна в зале Знаков и экспедицией под руководством О. Н. Бадера (1962).

Следует отметить, что в культурном слое у глыбы с рисунками не обнаружено ни одного так называемого «карандаша» охры, аналогичного найденным в раскопе В. Е. Щелинского в зале Знаков ( Scelinsky, Sirokov , 1999. S. 83).

При этом необходимо помнить, что на участках очажных пятен в зале Знаков в раскопе О. Н. Бадера охры вовсе не было. Таким образом, наличие охры не является обязательной характеристикой культурного слоя в Каповой пещере.

Наличие охристых «карандашей» в зоне активной разносторонней жизнедеятельности зала Знаков и их отсутствие на исследованном участке у глыбы в Купольном зале, безусловно, связаны с существенной функциональной разницей двух участков. В первом случае – это место относительно долговременного пребывания людей, многообразие деятельности которых характеризует как структура жилой площадки с очагами, так и состав коллекции и данные трасологического анализа каменной индустрии. В Купольном зале у глыбы – место работы, своего рода «точок», художника. Здесь присутствует только то, что может остаться после довольно непродолжительной работы, связанной с относительно короткой цепочкой действий. Поэтому так разнится имеющийся материал, обнаруженный у глыбы с рисунками, и тот, что представлен в структуре культурного слоя и составе коллекции изделий из зала Знаков.

Отсутствие на исследованном «точке» художника «карандашей» охры и наличие большого количества «порошка» позволяют предположить, что для проведения художественных работ (по крайне мере, на рассматриваемом примере) «карандаши» охры не требовались (ср.: Hodgskiss , 2010). В связи с этим все большее значение приобретает исследованный В. Е. Щелинским участок распространения культурного слоя – место активной разносторонней деятельности приходящих в пещеру людей. Будь посещения пещеры лишь «заходами» (как это практиковалось во времена этнографической современности собирателями кальцита и глины), не было бы необходимости обустраивать временную зону активной разносторонней жизнедеятельности. И художник не приходил бы налегке рисовать (как здесь – из одного зала в другой), а приносил бы с собой максимум необходимого. Кроме того, площадь распространения культурного слоя была бы шире и иначе организована.

Следовательно, разные участки культурного слоя в пещере представляют собой различные функциональные зоны (вероятно, относительно одновременные) и потому довольно существенно отличаются по характеру культурных остатков.

На основе результатов многолетних исследований культурных остатков Каповой пещеры можно следующим образом описать способ организации (порядок) деятельности человека в пещере:

– сбор и первичная подготовка части сырья для краски вне пещеры ( Котов и др. , 2004);

– зона разнообразной активной деятельности на площадке обитания в зале Знаков ( Щелинский , 1990; 1996);

– зоны кратковременного посещения, не связанные непосредственно с процессом подготовки и нанесением изображений на стены: например, горизонты посещения, обнаруженные на одном из участков Ступенчатой галереи (В. Г. Котов, 2009, устное сообщение);

– технические участки подготовки рисования: например, участок культурного слоя у глыбы с парциальным рисунком в Купольном зале; запас мине- рального сырья (пигмента красного цвета) для краски на камне, скрытом между крупными блоками в зале Хаоса (Котов и др., 2004);

– технические участки подготовки к рисованию со следами самого процесса нанесения изображений: например, в зале Рисунков непосредственно под восточным панно4;

– участки со следами процесса нанесения изображений: например, остатки капель на стенах и камнях под рисунками. Культурные остатки на большинстве таких участков, как правило, крайне малочисленны и представлены по преиму-ществу5 единичными угольками и крупинками охры;

– участки около изображений (представляющие собой отдельные горизонты), демонстрирующие неоднократность посещения пунктов с настенными рисунками, и свидетельства периодического подновления этих рисунков (например, в Западной нише Купольного зала).

Итак, на сегодняшний день некоторые узловые структурные этапы направления деятельности человека по «художественному оформлению» пещеры выглядят следующим образом. По всей видимости, основным местом дислокации на среднем этаже был зал Знаков, откуда палеолитические художники направлялись в другие залы для создания настенных изображений. Зоны технической художественной подготовки, нанесения, а иногда и подновления рисунков, обнаружены около ряда изображений в Купольном зале. Красочные пигменты, вероятно, были принесены сюда из соседнего зала Знаков. Основной характеристикой культурных отложений в Купольном зале является прямая зависимость между количеством рисунков и насыщенностью, масштабом площади распространения культурных остатков. По причине гораздо большей труднодоступности и удаленности от зала Знаков зона технической художественной подготовки и нанесения рисунков в зале Хаоса (в районе изображения антропоморфа) существенно отличается от подобных мест в Купольном зале. Прежде всего, за счет значительно большей структурной автономности этой зоны, о чем свидетельствуют и внушительные запасы минерального сырья для краски, и значительное число обнаруженных предметов, большинство из которых напрямую связано с подготовительной и художественной деятельностью палеолитического человека (Котов и др., 2004; Ю. С. Ляхницкий, 2009, устное сообщение). По всей видимости, как минимум некоторая часть настенных изображений среднего этажа создавалась в достаточно короткий (по историческим меркам) отрезок времени. Аргументированно обосновать этот тезис позволят результаты комплексных исследований красочных пигментов.

Однако слабая изученность пещеры не позволяет до сих пор ответить на многие вопросы как о характере деятельности человека на кратковременных участках посещения (например Ступенчатой галерее), так и о стратегии освоения верхнего этажа пещеры, в том числе зала Рисунков. Продолжение исследований Каповой пещеры позволит получить ответы на имеющиеся вопросы и, возможно, скорректировать некоторые наши представления.

Список литературы Новые исследования свидетельств художественной деятельности в Каповой пещере

- Александр Владимирович Рюмин: история открытия палеолитической живописи пещеры Шульган-Таш в рукописях и документах. Уфа, 2009.

- Бадер О. Н., 1962. Альбом к отчету о работах Уральской Палеолитической экспедиции за 1962 г.//

- Архив иА. Р-1. № 2515а. Бадер О. Н., 1965. Каповая пещера. М.

- Бадер О. Н., 1973. отчет об археологических исследованиях северной палеолитической экспедиции института археологии Академии Наук сссР в 1973 году//Архив иА. Р-1. № 9591.

- Житенёв В. С., 2010. Предварительные результаты мониторинга и проблемы сохранности археологического комплекса Каповой пещеры//Природное и культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию открытия А. В. Рюминым палеолитической живописи в пещере Шульган-Таш (Каповой). Уфа.

- Житенёв В. С., 2011. Антропологические материалы из южно-уральских пещерных памятников с настенными изображениями: к постановке проблемы//Палеолит и мезолит Восточной Европы: сб. ст. в честь 60-летия Х. А. Амирханова. М.

- Котов В. Г., Ляхницкий Ю. С., Пиотровский Ю. Ю., 2004. Методика нанесения и состав красочного слоя рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой)//Уфимский археологический вестник. Вып. 5. Уфа.

- Щелинский В. Е., 1984. отчет об археологических раскопках Каповой (Шульган-Таш) пещеры в Бурзянском районе Башкирской АссР Южно-Уральской комплексной палеолитической экспедицией и палеолитической стоянки ильская 2 в пос. ильском северского района Краснодарского края Предкавказским палеолитическим отрядом Ло института археологии АН сссР в 1984 году//Архив иА. Р-1. № 10565.

- Щелинский В. Е., 1990. исследование Каповой пещеры (к методике изучения первобытных пещерных святилищ)//КсиА. № 202.

- Щелинский В. Е., 1996. Некоторые итоги и задачи исследований пещеры Шульган-Таш (Каповой). Уфа.

- Щербакова Т. И., Щелинский В. Е., 2005. Возобновление работ в пещере Шульган-Таш (Каповой)//Ао 2004 г.

- Hodgskiss Т., 2010. Identifying grinding, scoring and rubbing use-wear on experimental ochre pieces//Journal of Archaeological Science. 37.

- Scelinsky V. E, Sirokov V. N., 1999. Hohlenmalerei im Ural: Kapova und Ignatievka; die altsteinzeitlichen Bilderhohlen im sudlichen Ural. Sigmaringen.

- Житенёв В. С., 2009. Верхний палеолит Южного Урала: К 70-летию исследований С. Н. Бибикова//С. Н. Бибиков и первобытная археология. СПб.