Новые комплексы аланской культуры эпохи великого переселения народов из окрестностей Кисловодска

Автор: Коробов Д.С., Малашев В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается предварительная публикация погребений, обнаруженных при исследовании курганного могильника Волчьи Ворота в окрестностях Кисловодска, подвергавшегося неоднократному грабительскому разрушению в течение последних тридцати лет. На восточном участке курганной группы было доследовано два захоронения в Т-образных катакомбах (кург. 11 и 17), также ограбленны хв недавнее время. Катакомба в кург. 11 представляла собой классическое захоронение раннего этапа аланской культуры: длинные оси прямоугольной в плане камеры и широкой прямоугольной входной ямы взаимно перпендикулярны. Погребальное сооружение в кург. 17 характерно для эпохи раннего Средневековья и устроено в овальной камере, в которую вела узкая длинная входная яма со ступеньками, сооруженными по всей ширине задней стенки. Обнаруженный в кург. 11 погребальный инвентарь позволяет отнести доследованное захоронение, по всей видимости, к последней четверти IV в. н. э. По общему контексту и сделанным находкам кург. 17 отнесен к V - первой половине VI в. н. э.

Северный кавказ, кисловодская котловина, аланская культура, катакомбные погребения, великое переселение народов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328239

IDR: 14328239

Текст научной статьи Новые комплексы аланской культуры эпохи великого переселения народов из окрестностей Кисловодска

В последнее время появляется все больше свидетельств об относительно раннем времени проникновения в Кисловодскую котловину носителей аланской культуры. Работами авторов на курганном могильнике Левоподкумский 1 обнаружены наиболее ранние подобные комплексы в микрорегионе, датирующиеся первой половиной IV в. н. э. и имеющие характерные особенности покурганных Т‑образных катакомб, окруженных ровиками квадратной и прямоугольной формы ( Коробов и др. , 2014). Вместе с тем комплексы этого времени были известны местным археологам и краеведам и ранее, однако контекст находок, в частности тип погребальных сооружений, откуда происходили обнаруженные предметы, не всегда удавалось установить.

Одним из интереснейших памятников в этом ряду является курганный могильник Волчьи Ворота, который известен кисловодским краеведам с 1970‑х гг. В 1996 г. нами был произведен его осмотр и краткое описание, вошедшее в свод памятников Кисловодской котловины ( Афанасьев и др. , 2004. С. 127).

Полученные от С. Н. Савенко архивные материалы, хранящиеся в Пятигорском краеведческом музее, содержат сведения о доследовании М. А. Гуськовым в 1978 г. на могильнике Волчьи Ворота трех погребальных сооружений, перекрытых курганными насыпями. Все три насыпи имели грабительские ямы, устроенные в форме колодцев, которые впоследствии расширялись по форме обнаруженных погребальных сооружений. Курган 1, диаметром 6–7 м и высотой 0,7 м, содержал захоронения в Т‑образной катакомбе типа I, по К. Ф. Смирнову (Смирнов, 1972), частично разрушенной в процессе устройства более поздней грунтовой ямы с перекрытием из песчаниковых плит. В погребении обнаружен лепной сосуд баночной формы, в грабительских отвалах найдены о статки погребального инвентаря – фрагменты керамических сосудов, бронзовая накладка, крупный чернолощеный кувшин с носиком‑сливом и орнаментом в виде налепных валиков и фрагменты стеклянного сосуда желтого цвета с декором из сероватого стекла. Курган 2, диаметром 6–8 м и высотой 0,6 м, содержал захоронение в катакомбе, длинная ось которой располагалась параллельно длинной оси камеры (тип IV, по К. Ф. Смирнову). Помимо разрозненных человеческих костей, здесь были обнаружены фрагменты керамического сосуда красноватого цвета. Курган 3, диаметром 6–7 м и высотой 0,6 м, был возведен над погребением в грунтовой яме трапециевидной в плане формы; в грабительских отвалах найдены человеческие ко сти и фрагменты дерева.

В 1982 г. в Кисловодский краеведческий музей поступил ряд находок, собранных В. А. Лученковым в 1981 г. из грабительских отвалов на территории данного курганного могильника (Инв. № 2434/1–13 ОФ, приняты Я. Б. Березиным по акту № 14 от 12.03.1982). Среди находок были бронзовая накладка, кольцо, скоба, несколько железных накладок и пряжек, характерных для первой половины – середины III в. н. э.

Таким образом, по имеющимся архивным данным, курганные насыпи могильника Волчьи Ворота содержат разнообразные по форме захоронения, которые по известным на сегодняшний день предметам датируются в пределах III–V вв. н. э. Данные обстоятельства обусловили выбор могильника в качестве объекта раскопок с целью уточнения времени появления носителей аланской культуры на территории Кисловодской котловины.

Курганная группа находится к западу от г. Кисловодска в урочище Клин‑Яр и занимает узкую гряду, находящуюся в 600–650 м к юго – юго‑западу от скалы «Паровоз». Гряда ориентирована по линии запад – северо‑запад – восток – юго‑ восток; она имеет достаточно крутые склоны с северной и южной сторон, а также несколько крупных промоин глубиной до 20 м, которые делят ее на три части – западную, центральную и восточную. С южной стороны от гряды проходит проселочная дорога, ведущая из Кисловодска в сторону пос. Красный Курган. Вдоль нее расположена линия электропередачи.

Прослеживаемые визуально на поверхности курганные насыпи, количеством не менее 21, были условно пронумерованы с запада на восток. Размеры насыпей относительно небольшие, диаметром от 4 до 13 м, высотой от 0,1 до 1,0 м. Практически все они имеют следы недавнего грабительского разрушения, в некоторых случаях удается различить форму погребальных сооружений, нарушенных грабительскими ямами. Публикуемые ниже катакомбные захоронения были обнаружены в двух курганных насыпях 11 и 17, расположенных на восточном участке курганного могильника.

Курган № 11. Насыпь округлой в плане формы диаметром 9 м и высотой около 1,0 м. В центральной части насыпи фиксировалась прямоугольной в плане формы яма, размерами 3,2 × 1,5 м и глубиной 1,2 м, оставленная современными грабителями.

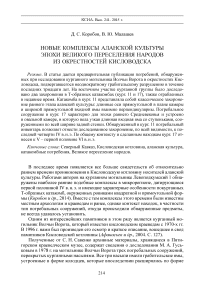

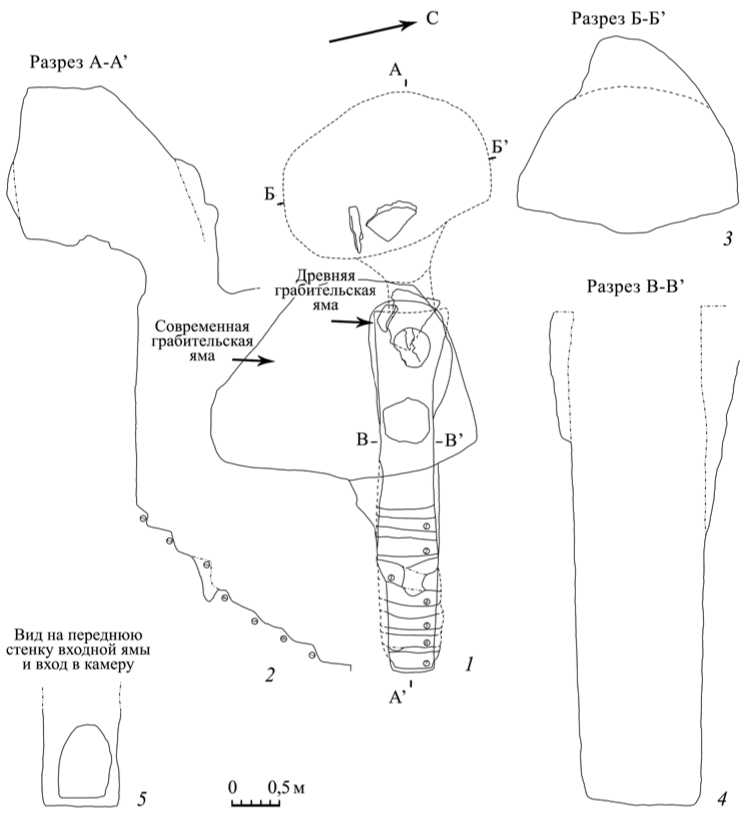

Погребение было ограблено дважды: один раз в древности, второй раз в прошлом веке. Современная грабительская яма, прямоугольной в плане формы с наклонными стенками, лишь наполовину перекрывала входную яму катакомбы: большая часть грабительской ямы располагалась за пределами погребения (рис. 1, 1 ). В СЗ части современный грабительский вход был сделан в заполнении входной ямы и в виде наклонной штольни уходил в камеру. В заполнении придонной части грабительской ямы находились 2 камня, размерами 60 х 43 х 24 см и 60 х 48 х 25 см, относившиеся к системе заклада входа в камеру и выброшенные грабителями к ЮВ стенке (рис. 1, 1, 2 ). Глубина грабительской ямы достигала 1,5 м от поверхности насыпи и практически не была заполнена грунтом.

Погребение совершено в катакомбе (рис. 1). Контур входной ямы в ЮВ части был нарушен грабительской ямой и прослеживался с глубины -148 см от репера. В СЗ части стенки ямы были зафиксированы с уровня древнего горизонта. СЗ стенка и прилегающие к ней участки боковых (СВ и ЮЗ) стенок были частично нарушены древней грабительской ямой; вследствие этого контур СЗ стенки был скруглен. Входная яма первоначально прямоугольной в плане формы с сильно скругленными углами, размерами на уровне фиксации 2,45 × 1,1 м, ориентирована длинной осью по линии СЗ - ЮВ. На не нарушенных при ограблении участках входной ямы стенки – практически вертикальные (рис. 1, 3 ). У ЮВ стенки, со смещением к восточному углу, была сделана ступенька шириной 25 см и высотой 72 см (рис. 1, 1, 2 ). На уровне дна входная яма прямоугольной в плане формы, размерами 1,95 х 1,0 м. Дно ровное, с незначительным понижением к СЗ стенке, где находился вход в камеру (рис. 1, 2 ). Глубина входной ямы ‑272 см от репера, от уровня древнего горизонта – около 1,9 м. В заполнении входной ямы, в центральной ее части, находились 4 камня от заклада входа в камеру размерами 90 × 70 × 15 см, 63 × 38 × 13 см, 50 × 43 × 7 см, 50 × 18 × 12 см.

В СЗ стенке входной ямы находился вход в камеру. Форма и размеры входа не восстанавливаются вследствие нарушения передней стенки входной ямы в результате ограблений. В камеру вела вертикальная ступенька высотой 80 см. Камера трапециевидной в плане формы с расширением в ЮЗ части и скругленными углами, ориентирована длинной осью по линии СВ – ЮЗ. Длинные оси входной ямы и камеры взаимно перпендикулярны. Дно ровное, с незначительным понижением к СЗ стенке. СВ и СЗ стенки на большей части высоты - вертикальные (рис. 1, 4 ). Глубина дна ‑359 см от репера. Свод, очевидно, от входа был незначительно вынесен вверх. Размеры камеры - 2,6 х 1,75-1,35 м, высота - около 1,75 м. Большая часть камеры не была заполнена грунтом. На дне камеры, в западном углу и в СВ части, фиксировались значительные по площади пятна органического тлена черно‑коричневого цвета и частицы древесного угля – сожженных ветвей облепихи, по определению Л. Н. Соловьевой 1.

Рис. 1. Катакомба кургана 11 могильника Волчьи Ворота

1 – план; 2 – разрез А‑А’; 3 – разрез Б‑Б’; 4 – разрез В‑В’ а – органический тлен черно‑коричневого цвета; б – древесный уголь

Мелкие фрагменты костей погребенного и сохранившийся после ограбления инвентарь находились в заполнении входной ямы и камеры2. Судя по расширению камеры в ЮЗ части и костному тлену от ног в СВ части камеры, можно предположить, что погребенный был положен на спине головой на ЮЗ.

Инвентарь. Сохранившиеся после ограбления предметы погребального инвентаря находились в заполнении входной ямы и камеры. Помимо этого, часть находок была сосредоточена на поверхности насыпи кургана в слое выброшенного современными грабителями грунта заполнения из камеры.

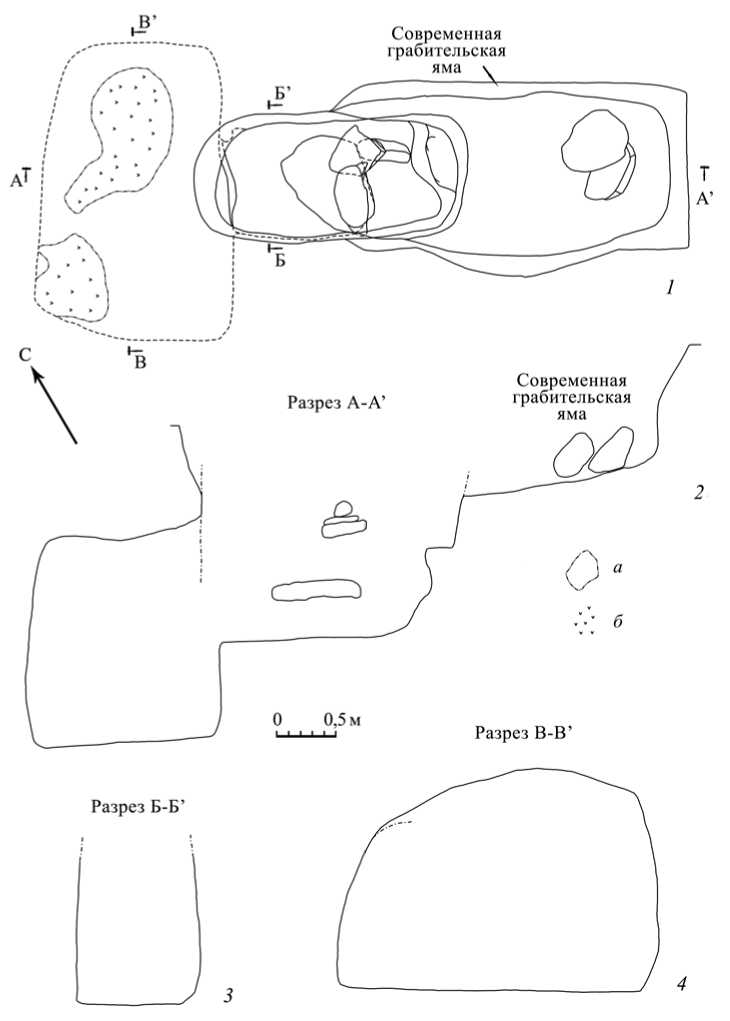

Золотая пряжка (рис. 2, 1 ; рис. 3, 2 : с. 472) с рамкой овальной формы, уплощенной в задней части и утолщенной в передней части, круглой в сечении. Язычок в передней части незначительно заходит за середину сечения рамки и имеет высокий уступ у основания.

Бронзовая пряжка (рис. 2, 2 ; 3, 3 ) с рамкой овальной формы, уплощенной в задней части и утолщенной в передней части, круглой в сечении. Язычок в передней части доходит до середины сечения рамки и имеет уступ у основания.

Три фрагмента костяного предмета (гребня?) с бронзовыми штифтами (рис. 2, 3 – 5 ; 3, 13 – 15 ); на одном из фрагментов (рис. 2, 3 ; 3, 14 ) заостренная сторона имеет мелкозубчатую поверхность.

Фрагмент костяного квадратного в сечении наконечника стрелы с обломанным черешком; длина пера – 6,2 см (рис. 2, 6 ; 3, 9 ).

Костяной наконечник стрелы длиной 7,4 см с треугольным ромбическим в сечении пером длиной 5,0 см и шириной – 1,3 см, края которого при переходе к черенку срезаны под тупым углом, и коротким уплощенной прямоугольной в сечении формы черешком (рис. 2, 7 ; 3, 10 ).

Каменная (горный хрусталь?) дисковидной формы бусина с проточкой по боковой поверхности глубиной 0,1 см и шириной 0,2 см (рис. 2, 8 ; 3, 12 ).

Фрагмент каменной (кварц?) бусины или пряслица дисковидной формы (рис. 2, 9 ).

Стеклянная бусина цилиндрической формы диаметром 0,8 см и высотой 1,3 см (рис. 2, 10 ).

Фрагмент железного колесовидного псалия (рис. 2, 11 ).

Фрагмент железного предмета в виде плоской петли с пропущенным в отверстие, круглым в сечении, фрагментированным железным прутом (рис. 2, 12 ). С обратной стороны к петле прикреплена тонкая железная пластина полукруглой формы с двумя длинными железными штифтами; на пластине фиксируются следы дерева.

Три наконечника ремней, изготовленных из согнутой вдвое тонкой серебряной пластины, и валикообразным расширением в нижней части (рис. 2, 13 – 15 ; 3, 4 – 6 ). В верхней части – по два штифта для крепления к ремню, прикрытые с наружной стороны полусферическими декоративными накладками. Один наконечник изготовлен

Рис. 2. Находки из кургана 11

1, 2 – пряжки; 3–5 – фрагменты гребня; 6, 7 – наконечники стрел; 8–10 – бусины; 11 – фрагмент псалия; 12 – фрагмент предмета; 13–15 – наконечники ремней; 16, 17 – наконечники‑ подвески ремней; 18, 19 – обоймы

1 – золото; 2 – бронза; 3–5 – кость, бронза; 6–7 – кость; 8 – горный хрусталь (?); 9 – кварц (?); 10 – стекло; 11, 12 – железо; 13–15, 18, 19 – серебро; 16, 17 – серебро, железо

в виде коробочки с сохранившейся одной боковой пластиной. У другого наконечника внутри фиксируются остатки кожаного ремня.

Два серебряных парных одночастных наконечника‑подвески с секировидным расширением в нижней части и фасетированной лицевой поверхностью (рис. 2, 16, 17 ; 3, 7, 8 ). На задней стороне находятся остатки тонкой железной пластины, которая крепилась к основе двумя штифтами и служила для фиксации наконечника к ремню.

Серебряная обойма, изготовленная из согнутой внахлест тонкой серебряной пластины и скрепленная штифтом, а также фрагмент аналогичной по конструкции обоймы (рис. 2, 18, 19 ).

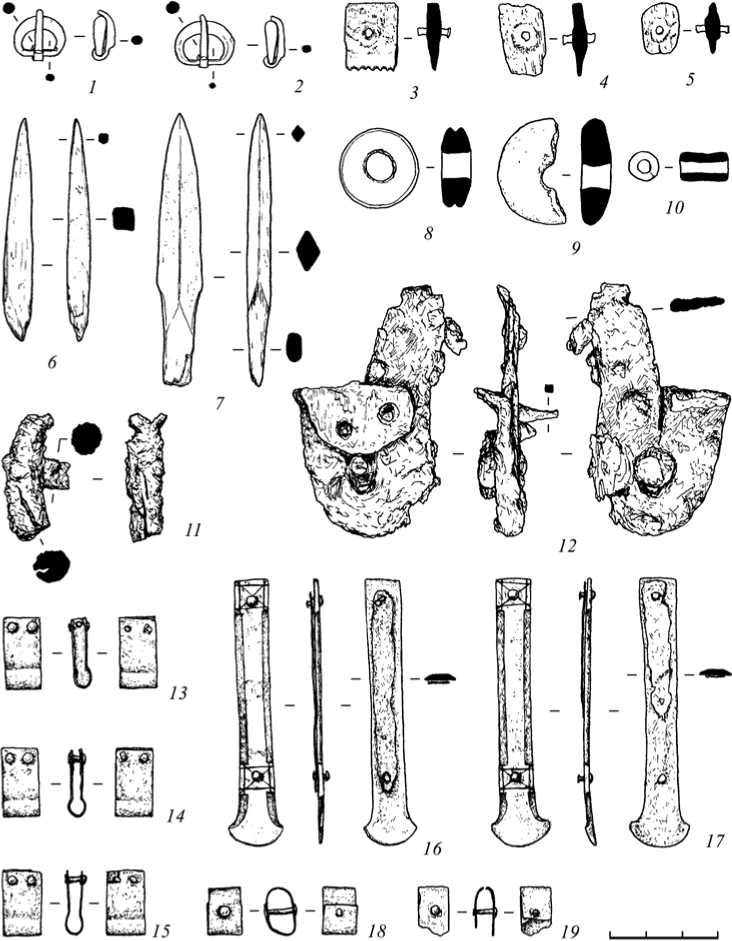

Треугольная накладка, изготовленная из согнутой вдвое пластины, на одном из углов – серебряный штифт (рис. 4, 1 ), а также фрагмент аналогичной накладки с двумя штифтами (рис. 4, 2 ) и два фрагмента предметов, форма которых не определяется (рис. 4, 3, 4 ).

Сильно деформированная обкладка верхней части рукояти меча или кинжала, изготовленная из золотой пластины (рис. 4, 5 ; 3, 11 ). Первоначально, возможно, конической формы с грибовидным верхом или в виде гиперболоида. К нижней части по периметру припаяна каннелированная пластина; в месте соединения внахлест ее концов находится небольшой золотой штифт для крепления к основе. Верх прикрыт слабовыпуклой припаянной золотой пластиной. Внутри сохранились остатки деревянной рукояти из ольхи (по определению Л. Н. Соловьевой).

Фрагмент деревянного предмета (шкатулки?) (рис. 4, 6 ). Одна из поверхностей перекрыта тонкой бронзовой пластиной, которая прикреплена к деревянной основе двумя бронзовыми гвоздями с полусферическими шляпками.

Бронзовый квадратный в сечении гвоздь (штифт) с округлой шляпкой (рис. 4, 7 ), видимо, относившийся к креплению навершия клинкового оружия.

Сильно деформированная фрагментированная полая сферическая бусина, изготовленная из тонкой золотой фольги (рис. 4, 8 ; 3, 1 ). Отверстия по краям оконтурены напаянными кольцами из золотого круглого в сечении тонкого стрежня.

Обойма с каннелированной наружной поверхностью, изготовленная из золотой пластины (рис. 4, 9 ). В месте соединения внахлест концов пластины находится длинный золотой штифт для крепления к основе.

Бронзовая рамка пряжки овальной формы с незначительным утолщением в передней части; в сечении округлой формы (рис. 4, 10 ).

Фрагмент круговой миски с вертикальным бортиком, через слабо выраженное ребро переходящим в стенки; венчик снаружи оформлен в виде валика (рис. 4, 11 ).

Фрагмент круговой миски с загнутым внутрь бортиком, через ребро переходящим в стенки. Наружная и внутренняя поверхности темно‑коричневого цвета, тщательно заглажены (рис. 4, 12 ).

Кроме вышеописанных, в грабительских отвалах были обнаружены мелкие фрагменты бронзовых предметов, изготовленных из пластины и скрепленных бронзовыми штифтами, небольшой бронзовый гвоздик с круглой шляпкой длиной 0,9 см, фрагмент квадратного в сечении бронзового гвоздика, с сохранившейся длиной 1,7 см, многочисленные фрагменты железных предметов, иногда со следами дерева и железным штифтом. Встречались фрагменты керамических

Рис. 4. Находки из кургана 11

1–4 – накладки; 5 – навершие рукояти меча или кинжала; 6 – фрагмент шкатулки; 7 – гвоздь; 8 – фрагменты полой сферической бусины; 9 – обойма; 10 – рамка пряжки; 11, 12 – фрагменты мисок

1–4 – серебро; 5, 8, 9 – золото; 6 – дерево, бронза; 7, 10 – бронза; 11, 12 – керамика сосудов, типичных для керамического комплекса аланской культуры. Отметим фрагмент придонной части кругового сосуда, на дне которого фиксируется рельефный оттиск клейма в виде креста в квадрате.

В заполнении входной ямы, камеры, а также грабительской ямы и грабительского отвала на поверхности насыпи встречено значительное количество фрагментов железных предметов, большая часть которых достоверно не атрибутируется.

Два фрагментированных железных черешковых трехлопастных наконечника стрел. Вследствие фрагментированности форма пера точно не определяется, однако, судя по размерам и пропорциям, перо, скорее всего, было треугольной формы.

Фрагмент втулки железного копья.

Фрагмент железного предмета в виде дуговидно изогнутой пластины с загнутым краем и длинным железным штифтом.

Железные плоские, часто незначительно изогнутые в сечении, фрагменты пред‑ мета(ов) с сохранившимся одним краем. В частности, один фрагмент со штифтом у края.

Фрагменты железного предмета(ов), состоящие из соединенных внахлест проковкой железных пластин.

Курган № 17. Насыпь округлой в плане формы диаметром 8,5 м и высотой 1,0 м. В центральной части насыпи фиксировалась неправильной в плане формы яма, размерами 2,8 × 2,1 м и глубиной 1,9 м, оставленная современными грабителями.

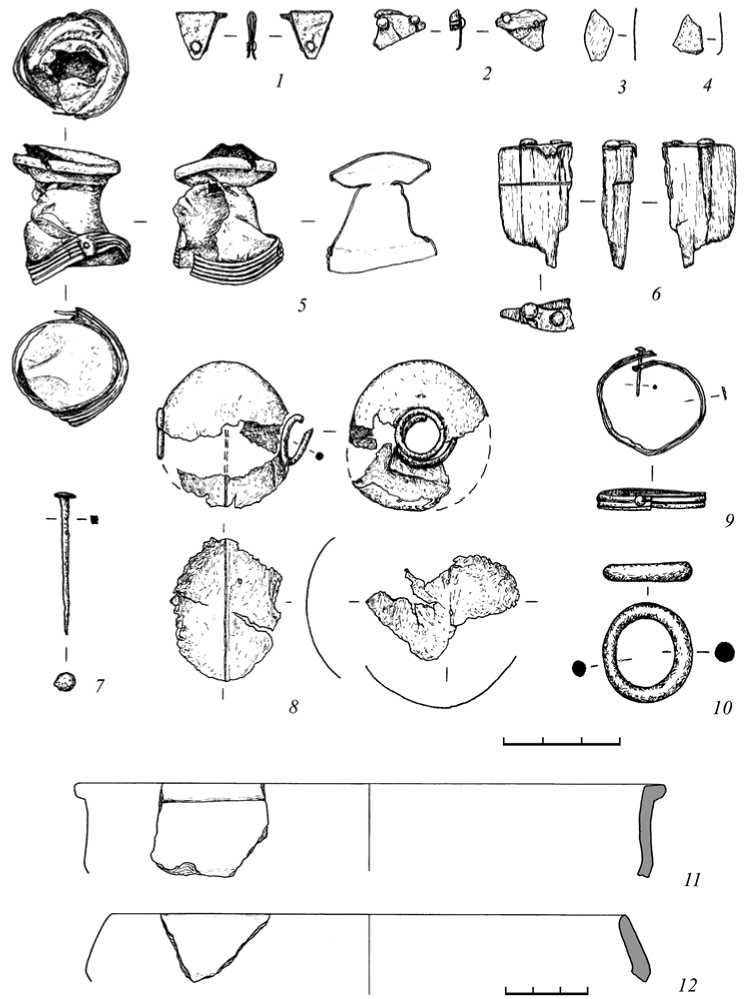

Погребение было ограблено дважды: один раз в древности, второй раз в прошлом веке. Современная грабительская яма перекрывала западную половину входной ямы катакомбы (рис. 5, 1 ). Контур древней грабительской ямы в западной части входной ямы прослеживался с глубины ‑250–286 см от репера.

Погребение совершено в катакомбе (рис. 5). Контур входной ямы в западной части был сильно нарушен древней и современной грабительскими ямами и фиксировался в придонной части. В восточной части входной ямы (за пределами контура современной грабительской ямы) стенки были зафиксированы с уровня древнего горизонта. Западная стенка и прилегающие к ней участки боковых (северной и южной) стенок были частично нарушены древней грабительской ямой. Входная яма первоначально прямоугольной в плане формы с хорошо выраженными углами, размерами на уровне фиксации 3,85 × 0,55–0,5 м, ориентирована длинной осью по линии запад‑восток с незначительным отклонением (рис. 5, 1 ). В западной части входной ямы стенки вертикальные, в восточной части – наклонные, расширяются к дну (рис. 5, 4 ). От восточной стенки, по всей ширине входной ямы, были сделаны 7 ступенек шириной от 10 до 20 см и высотой до 40 см (рис. 5, 1, 2 ). На уровне дна входная яма трапециевидной в плане формы с расширением западной части (в 0,75 м от западной стенки), шириной 0,8–0,55 м. Дно ровное, практически горизонтальное (рис. 5, 2 ). Глубина входной ямы ‑390 см от репера, от уровня древнего горизонта – около 2,3 м. В заполнении придонной части входной ямы, в западной части и у входа в камеру, находились 4 камня от заклада входа в камеру размерами 48 × 48 × 15 см, 42 × 37 × 9 см, 60 × 50 × 8 см, 30 × 15 × 10 см (рис. 5, 1 ).

В западной стенке входной ямы находился вход в камеру прямоугольной формы с арочным верхом; частично нарушен вследствие ограбления (рис. 5, 5 ).

Рис. 5. Катакомба кургана 17 могильника Волчьи Ворота

1 – план; 2 – разрез А‑А’; 3 – разрез Б‑Б’; 4 – разрез В‑В’; 5 – вид на переднюю стенку входной ямы и вход в камеру

Высота входа – 77 см, ширина – 55 см. Входную яму и камеру соединял дромос длиной 50 см. Камеру от входной ямы отделяла наклонная ступенька высотой 140 см. Камера овальной в плане формы, ориентирована длинной осью по линии север‑юг. Длинные оси входной ямы и камеры практически взаимно перпендикулярны. Дно неровное, с понижением к центру (рис. 5, 3). Западная стенка на высоту около 0,8 м от дна – вертикальная. Глубина дна ‑523 см от репера. Свод понижался от входа к передней стенке камеры. Размеры камеры – 2,25 × 1,6 м, высота – около 1,4 м. Часть камеры не была заполнена грунтом. В придонной части камеры, при входе, находились 2 камня от заклада входа (рис. 5, 1). Мелкие фрагменты костей скелета погребенного и сохранившийся после ограбления инвентарь во фрагментированном состоянии находились в заполнении входной ямы и камеры. Из заполнения входной ямы также происходят две кости животных, одна из которых обожжена.

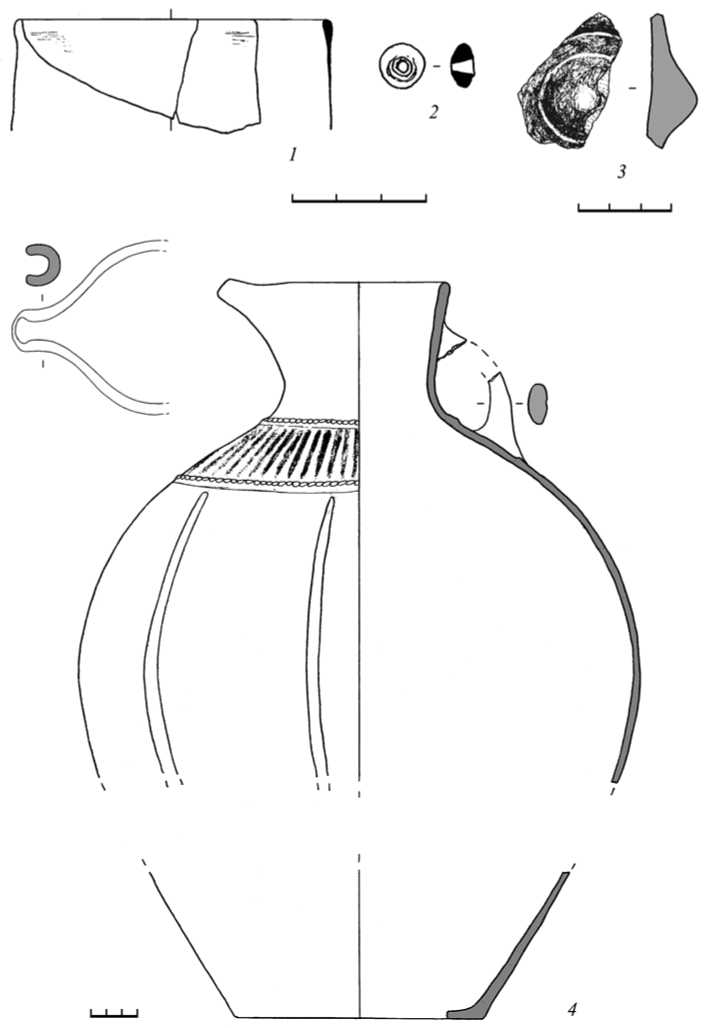

Инвентарь. Фрагмент верхней части стеклянного сосуда из бесцветного прозрачного стекла; венчик диаметром 7,1 см незначительно утолщен (рис. 6, 1 ).

Бусина эллипсоидной формы из непрозрачного стекла синего цвета диаметром 1,0 см и высотой 0,5 см (рис. 6, 2 ).

Фрагментированный круговой кувшин с хорошо сформованным носиком‑ сливом, узким, сужающимся к основанию горлом, плавно переходящим в плечики, сфероконическим туловом и узким плоским дном. Овальная в сечении ручка верхним прилепом крепится к середине горла, нижним – к верху плечиков. Плечики декорированы двумя налепными валиками, покрытыми насечками; между валиками расположен орнаментальный пояс из узких вертикальных пролощенных линий. Нижняя часть плечиков и тулово орнаментированы вертикальными налепными валиками. Наружная поверхность покрыта лощением (рис. 6, 4 ).

Фрагмент стенки кругового кувшинчика, декорированного коническим на-лепом; налеп окаймлен по периметру широкими пролощенными круговыми линиями (рис. 6, 3 ).

В заполнении входной ямы, камеры, а также грабительской ямы обнаружены фрагменты сосудов аланской и кобанской культур. В грабительском отвале найден фрагмент железного кованого стержня с уплощенными краями.

Обнаруженные в кургане 11 предметы находят многочисленные аналогии в комплексах Восточной Европы финала позднесарматского времени и начала эпохи Великого переселения народов.

Бронзовая и золотая пряжки (рис. 2, 1, 2 ), судя по особенностям морфологии рамок и язычков, могут соотноситься с пряжками П10, по В. Ю. Малашеву, с хронологической оценкой от второй четверти/второй трети IV в. н. э. до конца столетия с основным периодом распространения во второй и третьей четвертях IV в. н. э. ( Малашев , 2000. С. 196. Рис. 2).

Одночастные наконечники‑подвески с секировидным расширением в нижней части и фасетированной лицевой поверхностью (рис. 2, 16, 17 ) атрибутируются как наконечники Н8, по В. Ю. Малашеву, и датируются, преимущественно, от середины IV до раннего V в. н. э. (Там же. С. 197, 205. Рис. 1; 2). Единственным предметом, не укладывающимся в эту датировку и являющимся более поздним, является находка из Концешт ( Засецкая , 1994. Табл. 19, 1 ). Круг аналогий данной разновидности наконечников‑подвесок достаточно широк: от Северного Причерноморья (Там же. Табл. 19, 1 ; Выборный , Ключнева , 1998. Табл. XXVIII, 15, 16 ; Храпунов , 2002. Рис. 121, 1, 2 ) до лесного Приуралья ( Генинг , 1976. Рис. 27, 11, 16 ; Засецкая , 1994. Табл. 43, 2 ; Сунгатов и др ., 2004. Рис. 65, 5, 7 ) и ЮгоВосточного Приаралья ( Малашев , 2000. Рис. 12И, 3 ), включая Нижний Дон ( Безуглов , 2008. Рис. 7, 14 ), Боспор ( Засецкая , 1993. Табл. 18, 56а ) и Северный Кавказ ( Малашев , 2000. Рис. 12Л, 2 ).

Рис. 6. Находки из кургана 17

1 – фрагмент венчика сосуда; 2 – бусина; 3 – фрагмент кувшинчика; 4 – кувшин

1, 2 – стекло; 3, 4 – керамика

Наконечники с валикообразным расширением Н10, по В. Ю. Малашеву (рис. 2, 13 – 15 ), широко распространены в погребальных комплексах второй половины III – первой половины V в. н. э. от Северного Причерноморья до Южного Урала ( Малашев , 2000. С. 197. Рис. 1; Засецкая , 1993. Табл. 13, 34а, б ; 28, 128а, б, 129а, б ; 1994. Табл. 15, 2, 3 ; 43, 4 ; 46, 8 ). Один из наконечников (рис. 2, 13 ) отличается наличием боковых пластин, что придает его конструкции вид коробочки; данная особенность появляется у наконечников с валикообразным расширением, относящихся уже к гуннскому времени ( Засецкая , 1993. Табл. 28, 128а . С. 61; Генинг , 1976. Рис. 27, 13 ; 30, 13, 14 ; 32, 7 ).

Фрагмент удил с колесовидными псалиями, скорее всего, относится к серии 2, по И. Р. Ахмедову ( Akhmedov , 2007): удила с широкими прямоугольными петлями, жестко крепящимися к одной из осей «колеса». Они появляются в первой половине III в. н. э., вероятно, ближе к середине столетия, и существуют в течение IV в. н. э. ( Малашев , 2000. С. 210, 211. Рис. 7В, 8 ; Габуев , Малашев , 2009. С. 125. Рис. 41, 2 ; Парусимов , 1998, 25, 9 ; Аланский всадник, 2005. № 50).

Весьма редка находка золотой обкладки крупной бусины, найденной в кургане 11 (рис. 3, 1 ; 4, 8 )3. Два подобных полых предмета из золотой фольги с напаянными золотыми кольцами найдены в погр. 36 могильника Дружное в Крыму ( Храпунов , 2002. С. 23–24. Рис. 121, 7, 8 ), которое, судя по наличию одночастных наконечников‑подвесок с секировидным расширением (Там же. Рис. 121, 1, 2 ), относится ко второй половине IV в. н. э.

Аналогичные бусы встречены в позднеантичных захоронениях Восточного некрополя Фанагории: три экз. в погр. 29 1964 г. II–III вв. н. э. (?) (кат. № 40) и один фрагментированный экз. в погр. 2 2002 г. первой половины III в. н. э. (кат. № 217) ( Трейстер , 2015а. С. 374. Табл. 14; 2015б. С. 527. Табл. 74, 5 ). Все перечисленные экземпляры эллипсоидной формы, найдены вместе с заполнителями в виде пастообразного вещества, в составе которого присутствовала сера, что установлено О. В. Аникеевой в ходе рентгенофазового анализа (2015). Они определены как крупные бусины от конской узды, аналогии которым известны в захоронениях середины II–III в. н. э. из могилы № 12 некрополя городища «Белин-ское» на Керченском полуострове, в погребении № 31/1975 могильника у аула Ленинохабль, в кур. 6/1977 у ст. Тбилисской и в куране 1978 г. у пос. Усатова Балка близ Анапы. В погребении № 31/1975 бусины найдены в конских захоронениях в области шеи лошадей, в кургане 1978 г. они также обнаружены в конском погребении ( Трейстер , 2015в. С. 173–174). Можно указать на аналогичные находки в комплексе элитарного захоронения середины IV в. н. э. кург. 8 могильника Комаров II на Нижнем Дону вместе с удилами, имеющими колесовидные псалии (Аланский всадник, 2005. № 53). В целом украшение ремней конской сбруи металлическими бусами является широко распространенным явлением в позднесарматское время.

Обкладка верхней части рукояти меча золотой фольгой (рис. 4, 8 ) находит аналогии в комплексах гуннского времени ( Засецкая , 1993. Табл. 17, 47а – в ; 1994. Табл. 23, 5 ; 43, 10 ; Уманский , 1978. Рис. 7).

Костяные наконечники стрел, аналогичные находке из кургана 11 (рис. 2, 7 ), имеют серию аналогий в комплексах позднесарматского времени на территории Северного Казахстана ( Боталов , Гуцалов , 2000. Рис. 18, 1–17, 40 – 44 ). Распространение подобных наконечников стрел в европейской степи и на Северном Кавказе ( Абрамова , 1975. Рис. 2, 5 ) может рассматриваться в контексте исторических событий, связанных уже с гуннским временем.

Миски с вертикальным и загнутым внутрь бортиком (рис. 4, 11, 12 ) являются широко распространенными формами столовой посуды керамического комплекса аланской культуры раннего этапа. Наиболее поздние образцы мисок с вертикальным бортиком из погребальных комплексов известны для последних десятилетий IV – первых десятилетий V в. н. э., миски с загнутым внутрь бортиком еще встречаются в наборах первой половины V в. н. э. ( Габуев , Малашев , 2009. Рис. 35; 36. С. 116, 117; Абрамова , 1975. Рис. 7, 8, 13, 14 ).

Фрагменты деревянных шкатулок нечасто встречаются на Северном Кавказе, но являются распространенным предметом в позднеантичных погребениях Боспора и Крыма. Например, в могильнике III–IV вв. Дружное фрагменты деревянных шкатулок с деталями крепежа из бронзовых накладок и гвоздиков обнаружены в погребениях 9 и 24, относящихся ко второй половине III – IV в. н. э. ( Храпунов , 2002. С. 17, 21–22, 55–56, 67, 69. Рис. 80, 10 ; 110, 4 ; 111).

Исходя из этого, датировка комплекса кургана 11 может рассматриваться в рамках финала (последней четверти) IV в. н. э., не исключая начала V в. н. э. Важно отметить, что форма и пропорции погребального сооружения, а также большая часть инвентаря связаны с контекстом и традициями IV в. н. э.

Датировка комплекса кургана 17 может опираться на находки керамических и стеклянного сосудов. Крупные лощеные кувшины (чаще трехручные), декорированные по тулову вертикальными налепными валиками, являются распространенным атрибутом раннесредневековых погребальных комплексов западных районов аланской культуры; аналогии в этих наборах посуды находят и орнаментация валиков насечками, и декор на плечиках в виде вертикальных пролощенных линий ( Малашев , 2001. Рис. 1, 7 ; 7, 1 ). Хронологическая оценка данной разновидности кувшинов, атрибутируемых как Кв. 9А, может рассматриваться в рамках V – первой половины VI в. н. э. (Там же. Рис. 59. С. 48).

Декорирование тулова кувшинчиков и кружек коническими налепами, окруженными круговыми широкими пролощенными линиями, находит широкие аналогии в керамической традиции западных районов аланской культуры раннего Средневековья V–VI вв. н. э. (Там же. Рис. 1–9).

Верхняя часть сосуда, изготовленного из бесцветного стекла, относится к так называемым сосудам с оплавленным краем, по классификации Л. А. Голо-фаст4 ( Голофаст , 2001. С. 133–135; Golofast , 2009. P. 305). Подобные стеклянные сосуды с Таманского городища относились Н. П. Сорокиной к типу Б и датировались в пределах IV–V вв. н. э. При этом автором отмечалось, что сосуды с верхним диаметром венчика около 7 см (как и в нашем случае) встречаются и с более поздними материалами ( Сорокина , 1963. С. 136–138).

В настоящий момент их датировка пересмотрена в сторону омоложения благодаря серии закрытых комплексов из Херсонеса, где стеклянные сосуды с оплавленным краем встречаются с материалами, датирующимися от конца IV до начала VII в. ( Голофаст , 2001. С. 134–135; Golofast , 2009. P. 305). В целом датировка рассматриваемого фрагмента не противоречит дате найденного в катакомбе керамического кувшина, но и не позволяет ее существенно сузить.

Исходя из сказанного выше, погребение кургана 17 может датироваться V - первой половиной VI в. н. э. По размерам и пропорциям катакомбы и вещевому набору данное погребение полностью соответствует широкому кругу погребальных памятников Кисловодской котловины раннего Средневековья.

Таким образом, на территории подкурганного могильника Волчьи Ворота зафиксировано уже несколько комплексов эпохи Великого переселения народов, устроенных в Т-образных катакомбах и перекрытых курганными насыпями. Архивные сведения и результаты новых полевых исследований позволяют по-новому оценивать время появления в Кисловодской котловине носителей аланской культуры и характер освоения ими данной территории.

Список литературы Новые комплексы аланской культуры эпохи великого переселения народов из окрестностей Кисловодска

- Абрамова М. П., 1975. Катакомбные погребения IV-V вв. н. э. из Северной Осетии//СА. № 1. С. 213-233.

- Аланский всадник. Сокровища князей I-XII веков: Каталог выставки/Авт.-сост. Т. А. Габуев. М.: ГМИНВ, 2005. 74 с.

- Аникеева О. В., 2015. Результаты исследования материала основы бус кат. № 40//Золото Фанагории/Отв. ред. М. Ю. Трейстер. М.: ИА РАН. С. 322-325. (Фанагория. Результаты археологических исследований; 2).

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности Кисловодской котловины. М.: Научный мир. 240 с.

- Безуглов С. И., 2008. Курганные катакомбные погребения позднеримской эпохи в нижнедонских степях//Проблемы современной археологии/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: ТАУС. С. 284-301.

- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю, 2000. Гунно-сарматы урало-казахстанских степей/Отв. ред.: Т. В. Любчанская, Н. О. Иванова. Челябинск: Рифей. 267 с.

- Выборный В. Ю., Ключнева И. Н., 1998. Позднесарматский курган у с. Лимаревка Луганской области//Проблемы археологии Юго-Восточной Европы: Тез. докл. VII Донской археологической конф./Ред.: В. Я. Кияшко, В. А. Ларенок, В. В. Потапов. Ростов-на-Дону: Донская археологическая конференция. С. 92-93.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. 468 с.

- Генинг В. Ф., 1976. Тураевский могильник V в. н. э.//Из археологии Волго-Камья/Отв. ред. А. Х. Халиков. Казань: Ин-т языка, литературы и истории. С. 55-108.

- Голофаст Л. А., 2001. Стекло ранневизантийского Херсонеса//МАИЭТ. Вып. VIII/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 97-261.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV -первой половины V вв. н. э.//МАИЭТ. Вып. III/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 23-105.

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV-V вв.). СПб.: Эллипс. 224 с.

- Коробов Д. С., Малашев В. Ю., Фассбиндер Й., 2014. Предварительные результаты раскопок на курганном могильнике Левоподкумский 1 близ Кисловодска//КСИА. Вып. 232. С. 120-135.

- Малашев В. Ю, 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени//Сарматы и их соседи на Дону/Отв. ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194-232.

- Малашев В. Ю., 2001. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН. 149 с.

- Парусимов И. Н., 1998. Труды Новочеркасской экспедиции. Вып. 3. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. 111 с.

- Смирнов К. Ф., 1972. САрматские катакомбные погребения Южного Приуралья, Поволжья и их отношение к катакомбам Северного Кавказа//СА. № 1. С. 73-81.

- Сорокина Н. П., 1963. Позднеантичное и раннесредневековое стекло с Таманского городища//Керамика и стекло древней Тмутаракани/Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Изд-во АН СССР. С. 134-170.

- Сунгатов Ф. А., Гарустович Г. Н., Юсупов Р. М., 2004. Приуралье в эпоху Великого переселения народов (Старо-Муштинский курганно-грунтовый могильник)/Отв. ред.: Н. А. Мажитов, А. Ф. Яминов. Уфа: Ин-т истории, языка и литературы. 172 с.

- Трейстер М. Ю., 2015а. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (каталог)//Золото Фанагории/Отв. ред. М. Ю. Трейстер. М.: ИА РАН. С. 340-390. (Фанагория. Результаты археологических исследований; 2).

- Трейстер М. Ю., 2015б. Золото Фанагории. Типологический, стилистический и хронологический анализ//Золото Фанагории/Отв. ред. М. Ю. Трейстер. М.: ИА РАН. С. 77-181. (Фанагория. Результаты археологических исследований; 2).

- Трейстер М. Ю., 2015в. Институт археологии РАН (каталог)//Золото Фанагории/Отв. ред. М. Ю. Трейстер. М.: ИА РАН. С. 391-534. (Фанагория. Результаты археологических исследований; 2).

- Уманский А. П., 1978. Погребение эпохи «великого переселения народов» на Чарыше//Древние культуры Алтая и Западной Сибири/Отв. ред. В. И. Молодин. Новосибирск: Наука. С. 129-163.

- Храпунов И. Н., 2002. Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej. 313 с. (Monumenta Studia Gothica; II).

- Akhmedov I., 2007. Le harnachement de Tsibilium. A propos de la formation du type «pontique» de harnachement de !époque des Grandes Migration//Kazanski M., Mastykova A., 2007. Tsibilium. La nécropole apsile de Tsibilium (VIIe av. J.-C. -VIIe ap. J.-C.) (Abkhazie, Caucase). L'étude du site. Vol. 2. Oxford: Archaeopress. P. 67-72. (BAR International Series; 1721).

- Golofast A., 2009. Early Byzantine Glass from the Tauric Chersonesos (Crimea)//Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean/Ed. by E. Lafli. Izmir: Dokuz Eylül University. P. 301-335. (Colloquia Anatolica et Aegaea -Acta Congressus Communis Omnium Gentium Smyrnae; II).