Новые краниологические материалы из могильника Борижары (к вопросу о населении средней Сырдарьи и Таласа)

Автор: Китов Егор Петрович, Саипов Амангелди

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изучению краниологического материала из могильников кангюйского времени с территории южного Казахстана. Была проанализирована серия из могильника Борижары. По результатам исследования фиксируется распространение искусственной деформации, что, возможно, свидетельствует о возможном её появлении с территории степной зоны Западной Сибири, Южного Урала и Западного Казахстана. Сравнительный анализ показал, что антропологическая серия из могильника Борижары позволяет говорить об относительной однородности населения, оставившего могильник, при этом весь размах изменчивости не выходит за пределы европеоидной расы. Население Южного Казахстана исторически было связано с носителями джетыасарской, кенкольской, каунчинской, кердерской культур. Этот факт может подтвердить предположения об общих истоках населения этих культур и позволяет подтвердить археологические выводы о необходимости рассматривать все вышеперечисленные культуры как варианты одной общности, несмотря на наличие ряда антропологических компонентов в составе их населения.

Арысская археологическая культура, население нижней сырдарьи и таласа, южный казахстан, искусственная деформация черепа, краниология, государство кангюй

Короткий адрес: https://sciup.org/148203817

IDR: 148203817 | УДК: 572

Текст научной статьи Новые краниологические материалы из могильника Борижары (к вопросу о населении средней Сырдарьи и Таласа)

мика, монументальная архитектура и фортификация, небольшие укрепленные поселки как ведущий тип расселения и слаборазвитое ремесло4. Этнополитически рассматриваемые памятники находятся на территории древнего государства Кангюй и соотносятся с ним.

Не вдаваясь в вопросы выделения археологических культур и определения территории их распространения, которая часто находится вне компетенции антрополога, мы остановимся (во избежание путаницы) на термине «население средней Сырдарьи и Таласа».

Еще одним крайне сложным и дискуссионным является вопрос датировки комплексов всех вышеперечисленных культур. Так, например, памятники Кенкольского типа датировались от II в. до н.э. по V в. н.э., но чаще исследователи склонялись к датировке II в. н.э. по IV в. н.э.5 Подобная ситуация наблюдается и с другими рассматриваемыми культурами.

События последних десятилетий значительно уменьшили интерес многих исследователей к ярким памятникам, расположенным на сегодняшний день на значительной территории нескольких государств. Осложняется ситуация также и отсутствием радиоуглеродных датировок (С14) и неразработанностью сложных по объему археоло- гических процедур соотнесения Среднеазиатских комплексов с синхронными памятниками степной полосы Евразии (где вопросы датирования находятся на совершенно ином этапе развития). Так же, как и в других случаях, широкой является и датировка катакомбной части могильника Бори-жары – со II в. до н.э. по IV в. н.э.6

В нашей работе мы придерживаемся датировки катакомбной части могильника Борижары как III-IV вв. н.э.7, т.е. синхронной позднесарматскому времени. В пользу такого хронологического интервала функционирования раскопанных комплексов можно привести факт, что искусственная деформация черепа получает практически одномоментное распространение на территории Евразийских степей во II-III веках н.э. В связи с тем, что культура населения средней Сырдарьи и Таласа сформировалась на стыке оседлой и кочевой культур, можно предположить, что искусственная деформация была принесена из степной полосы Евразии кочевым населением. И по материалам могильников Южного Казахстана можно отметить сосуществование традиции искусственной деформации черепа с отсутствием таковой. Еще предстоит соотнести наличие определенного типа вещевого инвентаря, связанного с кочевым или оседлым образом жизни, с наличием или отсутствием традиции искусственной деформации. Решение подобных задач может прояснить процессы взаимодействия и сосуществования населения на данной территории в рамках одного этнополитического образования.

История антропологического изучения населения региона связана с достаточно хорошей изученностью каунчинской культуры Ташкентского оазиса8, кердерской культуры в правобережье дельты Амударьи9 и джетыасарской культуры10. Изучение антропологии памятников кенкольского типа проводилось на протяжении достаточно длительного времени11. Изучение же населения позднесарматского времени из памятников Южного Казахстана практически не проводилось несмотря на достаточно хорошо изученные погребальные памятники региона. Одной из первых является работа М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой, основанная на изучении небольшой краниологическрй серии из могильников Борижары и Чоон-Капка 1 из раскопок А.А. Ержигитовой и Е.А. Смагулова. Авторами на основе краниологического и одонтологического анализа серия охарактеризована как европеоидная, имеющая аналогии среди синхронного населения региона12.

Всеми вышеперечисленными исследователями отмечалась смешанность населения в рассматриваемое время. Обсуждались вопросы наличия в некоторых сериях монголоидности в связи с возможными миграциями на территорию Средней Азии «гуннских» популяций.

В 2011 году в процессе полевой работы во время исследований могильника была изучена краниологическая коллекция из катакомбной части могильника Борижары из раскопок А.А. Ер-жигитовой и Е.А. Смагулова. Серия представлена 11 мужскими и 5 женскими черепами, а также 2 черепами детей. В анализе серии были добавлены ранее опубликованные данные по краниологическим материалам из могильника Борижары.

Сохранность антропологического материала удовлетворительная. По возможности часть размеров была взята на черепах до момента очистки их от грунта в связи с малой плотностью и рыхлостью костей. К некоторым черепам применялась реставрация. Определения пола и возраста проведены по стандартным методикам, принятым в отечественной антропологии. Коэффициент полового деморфизма в серии выражен удовлетворительно. Во всех возможных случаях пол определялся по черепу с проверкой по костям посткраниального скелета.

Искусственная деформация черепа

Почти в 60% черепов в серии из могильника Борижары (с учетом материалов, опубликованных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) фиксируется двойная циркулярная деформация. В младенческом возрасте череп ребенка туго перебинтовывался выше лобных бугров до пред-брегматической области в сочетании, вероятно, со второй повязкой в послебрегматической области на теменных костях. Таким образом ростовые процессы задавались в определенном направлении с образованием «валика» в брегматической области вдоль венечного шва черепа (или углубления позади венечного шва).

Подобный тип деформации широко распространен в степях Евразии13 и Южного Казахстана (по материалам могильников Кылышжар, Ак-Булак, Культобе, автор археологических исследований А.Н. Подушкин). Степень выраженности деформации слабая, часто едва фиксируется.

Мужская часть серии

Мужская часть серии (по средним значениям), с учетом ранее опубликованного черепа, имеет средневысокую черепную коробку с малым продольным и средним значением поперечного диаметров, по указателю брахикранную. Лоб среднеширокий, средненаклонный. Лицевой отдел средневысокий, среднеширокий. Орбиты среднеширокие, средневысокие, по указателю мезоконхные. Нос узкий, средневысокий, лепто- ринный. Носовые кости среднеширокие, высокие, сильно выступают в профиль. Лицевой отдел по вертикали ортогнатный при прогнатной альвеолярной части. По горизонтали лицевой скелет резкопрофилирован на верхнем уровне и имеет тенденцию к уплощению на среднем уровне.

Серию можно охарактеризовать как европеоидную и достаточно однородную. Анализируя размеры черепной коробки и лицевого скелета можно отметить повышенные значения стандартного отклонения ширины и высоты черепной коробки, на которые могло повлиять наличие искусственной деформации черепа. Размах изменчивости размеров и углов лицевого скелета незначителен. Серию можно охарактеризовать как европеоидную. Незначительное уплощение лицевого скелета по горизонтали и дисбаланс углов, когда зигомаксилярный угол приближается к назомалярному (практически не выходя за пределы европеоидности) в сочетании с большим углом выступания носовых костей, надо отнести к особенностям физического облика населения Средней Сырдарьи и Таласа на примере палеоантропологического материала из могильника Борижары. Подобные особенности можно отметить и на других сериях из Южного Казахстана, представленных для межгруппового анализа.

Межгрупповой анализ

С целью выяснения возможных генетических связей население, оставившее могильник Борижары, было рассмотрено методом главных компонент в системе культур и памятников, охвативших значительную территорию Средней Азии и степной полосы Евразии14. Для проведения межгруппового анализа материалы авторов и других исследователей были сгруппированы в серии по принципу принадлежности к археологической культуре или отдельному памятнику.

Таблица 1. Факторная структура (нагрузки на компоненты)

|

ГК I |

ГК II |

ГК III |

|

|

1. |

-0.147 |

0.635 |

0.023 |

|

8. |

0.781 |

0.223 |

-0.003 |

|

48. |

-0.560 |

0.429 |

0.250 |

|

45. |

0.442 |

0.634 |

0.240 |

|

77. |

0.746 |

-0.108 |

0.278 |

|

|

0.477 |

-0.314 |

0.566 |

|

51а. |

0.374 |

0.536 |

-0.229 |

|

54. |

-0.298 |

0.569 |

0.494 |

|

SS. |

0.081 |

0.206 |

-0.730 |

|

75(1). |

0.350 |

0.177 |

-0.417 |

|

Собств. число |

2.281 |

1.834 |

1.521 |

|

Доля в о общ. дисп. |

22.815 |

18.341 |

15.206 |

24 28 1 27 29 4 5 2 3 22 40 41 31 23 26 8 21 39 19 20 30 7 25 6 15 18 33 16 32 38 9 10 И 12 34 36 13 14 35 17 37

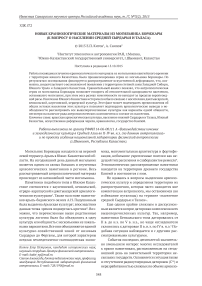

Рис. 1. Результаты кластерного анализа нагрузок на первые компоненты

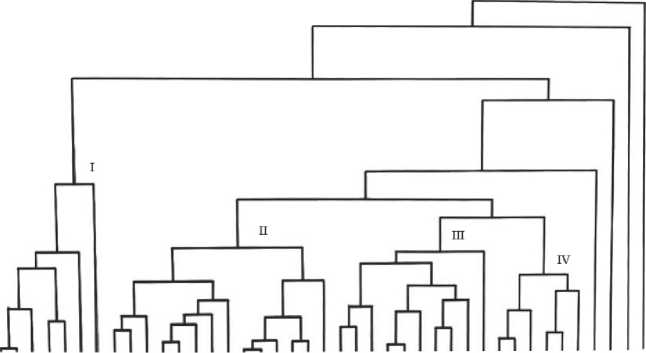

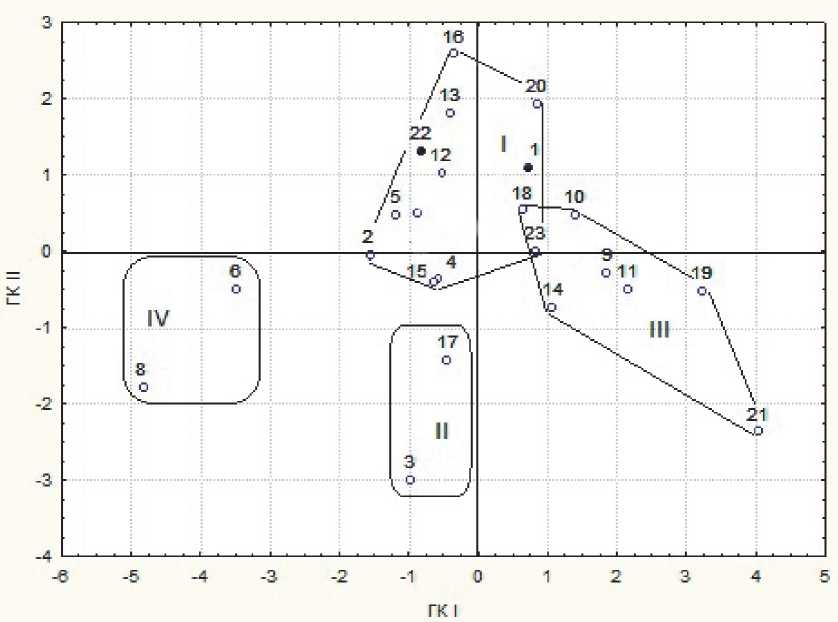

Рис. 2. Серия из могильника Борижары на фоне серий Средней Азии и степной полосы Евразии (мужские группы) в системе первых двух главных компонент. Заливкой выделены серии Южного Казахстана.

Кластеризация выполнена на основе кластерного анализа.

1 – Борижары; 2 – Алтынасар 4, НЧ; 3 – Алтынасар 4 ДЧ; 4 – Томпакасар, НЧ; 5 – Томпакасар, ДЧ;

6 – Косасар 2 ( сум); 7 – Косасар 2, ДЧ; 8 – Ташкент. оазис (Каунчи I); 9 – Аруктау; 10 – Тулхар (сумм);

11 – Тулхар НЧ; 12 – Тулхар ДЧ зат-тем; 13 – Тулхар ДЧ лоб-зат; 14 – Орлат; 15 – Мешретитахта;

16 – Красноводский п/о; 17 – Гичгельды , Узбой; 18 – Сарматы Западного Казахстана; 19 – Гурмирон, сум; 20 – Гурмирон, НЧ; 21 – Гурмирон, ДЧ; 22 – Алтынасар 4,НЧ; 23 – Алтынасар 4 ДЧ; 24 – Томпакасар (сум); 25 – Томпакасар,НЧ; 26 – Томпакасар, ДЧ; 27 – Косасар 3 (сум); 28 – Косасар 3, НЧ; 29 – Косасар 3, ДЧ; 30 – Ташкент. оазис (Каунчи II); 31 – Кенкол; 32 – Дуана; 33 – Тузгыр; 34 – Бабашов; 35 – Большая Айбуйир-кала; 36 – Сакарчага 6, соор.47; 37 – Сакарчага 6, осс. зах.; 38 – Соленый Дол (Зауралье); 39 – Кылышжар (Южный Казахстан); 40 – Коныр Тобе (Южный Казахстан); 41 – Культобе (Южный Казахстан)

Общая численность серий – 41. Статистическую основу анализа составил метод вычисления главных компонент с использованием программы, написанной Б.А. Козинцевым.

Использованы 10 краниологических признаков (продольный диаметр (1), поперечный диаметр (8), скуловой диаметр (45), верхняя высота лица (48), ширина орбиты от дакриона (51а), ширина носа (54), симотическая высота (SS), на-зомалярный угол (77), угол выступания носовых костей (75(1)).

По результатам анализа для графика были использованы I и II главные компоненты (далее ГК), отражающие 22,8% и 18,3% общей изменчивости (рис. 2, табл.1). По первой ГК наиболее значимыми являются ширина черепной коробки, высота лица, назомалярный угол. Вторая ГК отражает наибольшие нагрузки со стороны продольного диаметра черепной коробки, ширины лица, на-зомалярного угла и ширины носа. Значимой является и третья ГК, отражающая 15,3% дисперсии.

Для определения межгрупповой структуры в таксономическом поле ГК применялась кластеризация значений нагрузок на три значимых ГК (рис.1, 2). В результате получено четыре основных кластера, которые объединили большую часть участвующих в анализе материалов. Ареалы II и III кластеров находятся близко к переходной зоне первых двух ГК (рис. 2). Остальные кластеры немногочисленны и могут говорить о наличии разных антропологических вариантов в составе населения региона в позднесарматское время.

Так, черепа из могильника Борижары выделились в один кластер (в масштабе сравниваемых серий) как самые коротко- и узкоголовые, относительно длиннолицые, узконосые и узкоорбитные. Серия объединилась в кластере с могильниками Томпа-касар, Косасар джетыасарской культуры. Близко на графике к первому кластеру расположен кластер II, куда вошли серии из могильников Южного Казахстана серии джетыасарской и каунчинской культуры, а также кенкольская. В противоположном углу графика от кластера I находится кластер III. В нем необходимо отметить нахождение сарматских серий Зауралья и Западного Казахстана, а также часть серий джетыасарской культуры. Эти серии характеризуются длинной черепной коробкой, широким лицевым отделом, широкими орбитами и носом.

Полученные статистические результаты о нахождении сравниваемых серий вышеперечисленных культур в поле графика вблизи с серией из Борижар позволяют подтвердить археологические выводы о необходимости рассматривать все вышеперечисленные культуры как варианты одной общности, несмотря на наличие ряда антропологических компонентов в составе их населения.

Женская часть серии

В среднем женская часть серии, с учетом 2-х ранее опубликованных черепов (Герасимова, Лейбова, 2009), имеет высокую, брахикранную черепную коробку со средними значениями продольного и поперечного диаметров. Лоб широкий, наклонный. Лицевой отдел высокий, широкий, по указателю мезен. Орбиты среднеширокие, средневысокие, по указателю мезоконхные. Нос среднеширокий, высокий, мезоринный. Носовые кости широкие, очень высокие, значительно вы- ступают в профиль. Лицевой отдел по вертикали ортогнатный при прогнатной альвеолярной части. По горизонтали лицевой скелет имеет тенденцию к уплощению на обоих уровнях.

Серию можно охарактеризовать как европеоидную и относительно однородную. Анализируя размеры черепной коробки и лицевого скелета, можно отметить повышенные значения стандартного отклонения ширины и высоты черепной коробки, на которые могло повлиять наличие слабой степени выраженности искусственной деформации черепа. Размах изменчивости размеров и углов лицевого скелета незначителен. Серию можно охарактеризовать как европеоидную.

Для проведения межгруппового анализа материалы авторов и других исследователей были сгруппированы в серии по принципу принадлежности к археологической культуре или отдельному памятнику. Общая численность серий – 23. Статистическую основу анализа составил метод вычисления главных компонент с использованием программы, написанной Б.А. Козинцевым. Использованы те же 10 краниологических признаков, что и при сравнении мужской части серии.

По результатам анализа для графика были использованы I и II главные компоненты, отражающие 38,0% и 18,3% общей изменчивости (табл. 2). По первой ГК наиболее значимыми являются ширина и высота лица, углы горизонтальной профилировки, высота носовых костей, угол выступания носовых костей. Вторая ГК отражает наибольшие нагрузки со стороны продольного и поперечного диаметра черепной коробки. Значимой является и третья ГК, отражающая 12,7% дисперсии.

Для определения межгрупповой структуры в таксономическом поле ГК применялась класте-

Таблица 2. Факторная структура (нагрузки на компоненты)

|

ГК I |

ГК II |

ГК III |

|

|

1. |

0.328 |

0.477 |

-0.234 |

|

8. |

0.312 |

0.803 |

0.338 |

|

48. |

0.656 |

-0.531 |

0.244 |

|

45. |

0.617 |

0.484 |

-0.090 |

|

77. |

0.685 |

0.327 |

0.357 |

|

|

0.725 |

0.119 |

-0.023 |

|

51а. |

0.308 |

0.104 |

-0.894 |

|

54. |

0.674 |

-0.391 |

0.223 |

|

SS. |

-0.722 |

0.223 |

0.221 |

|

75(1). |

-0.849 |

0.325 |

0.091 |

|

Собств. число |

3.804 |

1.827 |

1.271 |

|

Доля в о общ. дисп. |

38.035 |

18.274 |

12.713 |

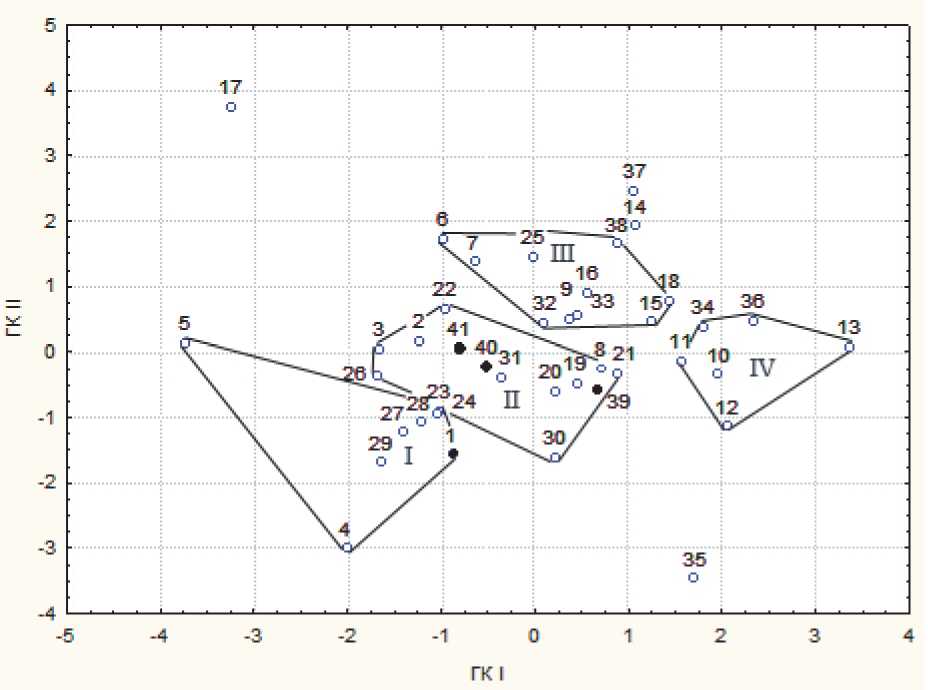

Рис. 3. Результаты кластерного анализа нагрузок на первые компоненты

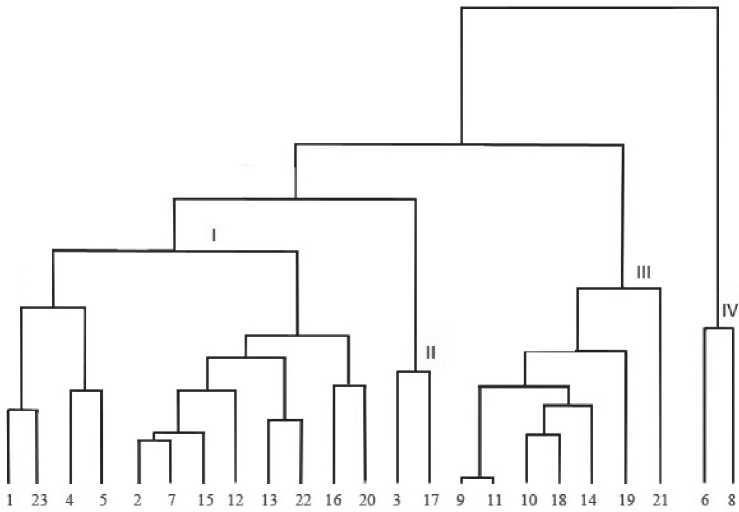

Рис. 4. Серия из могильника Борижары на фоне серий Средней Азии и степной полосы Евразии (женские группы) в системе первых двух главных компонент.

Заливкой выделены серии Южного Казахстана.

Кластеризация выполнена на основе кластерного анализа.

1 – Борижары; 2 – Алтынасар 4, НЧ; 3 – Алтынасар 4 ДЧ; 4 – Ангрен; 5 – Ташкент, оазис (Каунчи III); 6 – Калкансай, курган 33; 7 – Пап (сум); 8 – Обишир, ДЧ; 9 – Куюккала (сум); 10 – Куюккала (недефор);

11 – Куюккала (дефор); 12 – Токкала. (сумм.); 13 – Мингурюкский комплекс; 14 – Миздахкан (р.2005);

15 – Миздахкан (сум.); 16 – Миздахкан (нед); 17 – Миздахкан (деф.); 18 – Тегирменсай (Чуй. долина);

19 – Кукяльда (Алай. долина); 20 – Тиктурмас (Джамбул); 21 – Кусхана-тау;

22 – Кылышжар (южный Казахстан); 23 – Соленый Дол (Зауралье)

Таблица 3. Средние краниологические характеристики мужской части серии из могильника Борижары (с учетом черепа, опубликованного М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой)

|

Признак |

Линейные: |

n |

X |

S |

min |

max |

|

1. |

Продольный диаметр |

12 |

176,3 |

5,4 |

168,0 |

186,0 |

|

8. |

Поперечный д. |

12 |

141,2 |

10,4 |

124,0 |

168,0 |

|

17. |

Высотный д. |

12 |

134,1 |

7,7 |

123,0 |

145,0 |

|

5. |

Длина осн. черепа |

12 |

102,5 |

6,2 |

93,0 |

112,0 |

|

9. |

Наим. ширина лба |

12 |

97,0 |

4,2 |

90,0 |

105,0 |

|

10. |

Наиб. ширина лба |

12 |

118,7 |

5,0 |

110,0 |

125,0 |

|

11. |

Шир. осн. черепа |

12 |

123,3 |

4,3 |

114,0 |

129,0 |

|

12. |

Ширина затылка |

12 |

108,1 |

5,4 |

99,0 |

116,0 |

|

40. |

Длина осн. лица |

11 |

95,2 |

5,3 |

89,0 |

104,0 |

|

43. |

Верхняя ширина лица |

12 |

105,3 |

5,0 |

98,0 |

117,0 |

|

45. |

Скуловой диаметр |

11 |

130,9 |

4,3 |

123,0 |

138,0 |

|

46. |

Средняя ширина лица |

12 |

93,5 |

4,8 |

84,0 |

99,0 |

|

47. |

Полная высота лица |

7 |

116,7 |

6,8 |

110,0 |

128,0 |

|

48. |

Верхняя высота лица |

11 |

70,9 |

4,6 |

62,5 |

77,0 |

|

51. |

Ширина орбиты |

12 |

42,8 |

1,8 |

39,5 |

46,0 |

|

51а. |

Ширина орбиты от d. |

11 |

40,2 |

1,4 |

37,9 |

42,5 |

|

52. |

Высота орбиты |

12 |

34,0 |

1,8 |

30,5 |

37,0 |

|

54. |

Ширина носа |

12 |

23,0 |

3,1 |

15,6 |

28,1 |

|

55. |

Высота носа |

12 |

50,1 |

3,2 |

45,5 |

54,2 |

|

60. |

Длина альвеол. дуги |

11 |

50,8 |

3,9 |

42,5 |

58,0 |

|

61. |

Шир. альвеол. дуги |

11 |

61,4 |

3,6 |

54,5 |

67,0 |

|

62. |

Длина неба |

11 |

43,9 |

2,4 |

39,1 |

47,4 |

|

63. |

Ширина неба |

8 |

40,8 |

2,5 |

37,2 |

44,5 |

|

sc. |

Симотическая ширина |

12 |

9,4 |

1,3 |

7,1 |

11,5 |

|

ss. |

Симотическая высота |

11 |

4,5 |

1,1 |

2,9 |

5,9 |

|

mc. |

Максиллофр. ширина |

12 |

19,4 |

2,0 |

16,7 |

22,2 |

|

ms. |

Максиллофр. высота |

11 |

7,7 |

1,3 |

5,8 |

9,6 |

|

dc. |

Дакриальная ширина |

10 |

21,3 |

1,4 |

19,5 |

23,5 |

|

ds. |

Дакриальная высота |

9 |

12,2 |

2,3 |

8,8 |

16,1 |

|

Угловые: |

||||||

|

32. |

Наклона лба |

11 |

82,8 |

4,3 |

73,0 |

88,0 |

|

GM/FH |

Профиля лба от g. |

11 |

78,5 |

8,5 |

67,0 |

100,0 |

|

72. |

Общелицевой |

11 |

87,7 |

3,5 |

81,0 |

93,0 |

|

73. |

Среднелицевой |

12 |

91,1 |

5,6 |

75,0 |

96,0 |

|

74. |

Альвеолярной части |

11 |

76,4 |

7,6 |

59,0 |

88,0 |

|

75. |

У. наклона нос. костей |

9 |

54,8 |

10,2 |

30,0 |

65,0 |

|

75(1). |

Выступания носа |

9 |

30,1 |

2,9 |

27,0 |

36,0 |

|

77. |

Назомалярный |

12 |

136,5 |

4,9 |

128,5 |

145,0 |

|

zm. |

Зигомаксиллярный |

12 |

130,5 |

2,9 |

125,0 |

133,0 |

|

Указатели: |

||||||

|

8/1. |

Черепной |

12 |

80,2 |

7,1 |

68,9 |

98,8 |

|

17/1. |

Высотно-продольный |

12 |

76,1 |

4,0 |

70,6 |

82,3 |

|

17/8. |

Высотно-поперечный |

12 |

95,6 |

10,8 |

73,2 |

116,9 |

|

20/1. |

Высотно-прод. от р. |

12 |

61,0 |

19,4 |

0,0 |

69,7 |

|

20/8. |

Высотно-попер. от р. |

12 |

76,0 |

25,0 |

0,0 |

94,4 |

Таблица 3. Средние краниологические характеристики мужской части серии из могильника Борижары (с учетом черепа, опубликованного М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) (окончание)

|

9/8. |

Лобно-поперечный |

12 |

69,1 |

6,1 |

53,6 |

79,8 |

|

9/43. |

Фронто-малярный |

12 |

92,3 |

3,4 |

84,6 |

98,0 |

|

40/5. |

Выступания лица |

11 |

92,6 |

3,8 |

88,2 |

102,2 |

|

48/45. |

Верхнелицевой |

10 |

54,8 |

3,0 |

49,2 |

59,1 |

|

47/45. |

Общелицевой |

7 |

90,2 |

5,0 |

83,3 |

97,6 |

|

52/51. |

Орбитный |

12 |

79,4 |

4,5 |

70,4 |

87,8 |

|

54/55. |

Носовой |

12 |

45,9 |

5,9 |

31,6 |

53,3 |

|

61/60. |

Альвеолярный |

11 |

121,2 |

8,4 |

112,1 |

141,2 |

|

ss/sc. |

Симотический |

11 |

47,5 |

9,9 |

31,6 |

63,3 |

|

ms/mc. |

Максиллофронтальный |

11 |

40,5 |

8,0 |

28,9 |

54,6 |

|

ds/dc. |

Дакриальный |

9 |

58,2 |

11,5 |

38,9 |

71,7 |

|

Описательные: |

||||||

|

Надпереносье |

12 |

2,6 |

1,1 |

1,0 |

4,0 |

|

|

Затыл. бугор. |

12 |

1,4 |

0,5 |

1,0 |

2,0 |

|

|

Сосцев. отр. |

12 |

1,8 |

0,5 |

1,0 |

3,0 |

|

|

Пер.-носов. к. |

12 |

2,6 |

1,1 |

1,0 |

4,0 |

|

Таблица 4. Средние краниологические характеристики женской части серии из могильника Борижары (с учетом черепов, опубликованных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой)

|

Признак |

Линейные: |

n |

X |

S |

min |

max |

|

1. |

Продольный диаметр |

7 |

172,6 |

7,0 |

167,0 |

187,0 |

|

8. |

Поперечный д. |

7 |

136,7 |

6,6 |

130,0 |

148,0 |

|

17. |

Высотный д. |

7 |

134,0 |

6,0 |

127,0 |

143,0 |

|

5. |

Длина осн. черепа |

7 |

100,3 |

3,8 |

94,0 |

106,0 |

|

9. |

Наим. ширина лба |

6 |

96,2 |

2,1 |

94,0 |

99,0 |

|

10. |

Наиб. ширина лба |

5 |

114,4 |

3,3 |

109,0 |

118,0 |

|

11. |

Шир. осн.черепа |

7 |

122,4 |

6,2 |

114,0 |

130,0 |

|

12. |

Ширина затылка |

7 |

106,4 |

4,2 |

100,0 |

112,0 |

|

40. |

Длина осн. лица |

6 |

94,4 |

3,7 |

88,0 |

99,0 |

|

43. |

Верхняя ширина лица |

6 |

101,5 |

4,8 |

93,0 |

107,0 |

|

45. |

Скуловой диаметр |

5 |

130,8 |

6,0 |

125,0 |

140,0 |

|

46. |

Средняя ширина лица |

6 |

91,7 |

4,0 |

87,0 |

97,0 |

|

47. |

Полная высота лица |

3 |

115,7 |

7,4 |

110,0 |

124,0 |

|

48. |

Верхняя высота лица |

6 |

69,5 |

4,5 |

65,0 |

78,0 |

|

51. |

Ширина орбиты |

7 |

41,2 |

2,1 |

37,0 |

42,8 |

|

51а. |

Ширина орбиты от d. |

2 |

38,7 |

- |

37,2 |

40,2 |

|

52. |

Высота орбиты |

7 |

34,1 |

2,3 |

31,0 |

37,7 |

|

54. |

Ширина носа |

6 |

25,4 |

1,1 |

24,2 |

27,3 |

|

55. |

Высота носа |

6 |

51,9 |

3,4 |

48,8 |

57,2 |

|

60. |

Длина альвеол. дуги |

6 |

52,5 |

3,0 |

48,0 |

56,0 |

|

61. |

Шир. альвеол. дуги |

6 |

60,9 |

2,8 |

58,0 |

66,0 |

|

62. |

Длина неба |

4 |

44,3 |

1,8 |

42,4 |

46,0 |

|

63. |

Ширина неба |

4 |

39,8 |

0,8 |

38,6 |

40,3 |

|

sc. |

Симотическая ширина |

7 |

9,6 |

2,0 |

5,6 |

11,9 |

|

ss. |

Симотическая высота |

5 |

4,3 |

0,7 |

3,4 |

5,1 |

Таблица 4. Средние краниологические характеристики женской части серии из могильника Борижары (с учетом черепов, опубликованных М.М. Герасимовой и Н.А. Лейбовой) (окончание)

Ареал I и II кластера находятся близко к переходной зоне первой ГК (рис. 4). Т.е. серии в данных кластерах отличаются только шириной и длиной черепной коробки. Кластер III находится в поле графика с наибольшей высотой, шириной и уплощенностью лица по горизонтали, низкими носовыми костями и уплощенным углом выступания носа, т.е. близкими к монголоидным значениям. Так, черепа из могильника Борижары выделились в один кластер (в масштабе сравниваемых серий). Близко на графике к первому кластеру расположен кластер II. Большинство женских серий, использованных в анализе, датируется более поздним временем. Характерно, что женская часть серии из могильника Борижары объединилась в кластере с могильниками Кылышжар, Ангрен, Каунчи III и прочими, что дает основание предположить возможность антропологической близости между объединившимися женскими сериями. Вполне возможно, что женские серии могли расположиться подобным образом из-за большей расположенности женских черепов к деформации (из-за тонкой структуры костей) и, как правило, меньшего количества черепов в сериях.

Таким образом, изучение антропологической серии из могильника Борижары позволяет говорить об относительной однородности населения, оставившего могильник. Однако весь размах изменчивости не выходит за пределы европеоидной расы. Интересны в этой связи находки костяных поясных пряжек из Орлатского могильника со сценами боя и охоты. В работе В.А. Пугаченковой описан антропологический тип людей, вырезанных на пряжках. Он представлен европеоидными хорошо прорисованными лицами, без признаков монголоидности с фиксируемой искусственной деформацией черепа15.

Население Южного Казахстана исторически было связано с носителями джетыасарской, кен-кольской, каунчинской, кердерской культур16. Этот факт может подтвердить предположения об общих истоках населения этих культур и позволяет подтвердить археологические выводы о необходимости рассматривать все вышеперечисленные культуры как варианты одной общности, несмотря на наличие ряда антропологических компонентов в составе их населения. Остается открытым вопрос об участии в расо- и этногенезе местных племен позднесарматского населения Северной Евразии, несомненно, связанных между собой близостью археологических материалов, что не исключало и биологического смешения с населением вышеперечисленных археологических культур17. Контакты и связи со степным населением Северной Евразии не могли не отразиться на антропологическом типе части населения культуры средней Сырдарьи и Таласа. Однако имеющихся антропологических данных пока недостаточно для выяснения вопросов расо- и этногенеза на границе кочевого и земледельческого населения на юге современной территории Казахстана.

Список литературы Новые краниологические материалы из могильника Борижары (к вопросу о населении средней Сырдарьи и Таласа)

- Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана. Алматы: Баур, 2005.

- Подушкин А.Н. Арысская культура Южного Казахстана. IV в. до н.э. -VI в. н.э. Туркестан, 2000.

- Смагулов Е.А. Арысская археологическая культура: миф и реальность//Известия НАН РК. Сер. общественных наук, 1, 2004. С.284-300

- Мокрынин В.П. Археология и история древнего и средневекового Кыргызстана. Избранное. Бишкек: Илим, 2010.

- Ходжайов Т.К. К палеоантропологии древнего Узбекистана. Ташкент, 1980.

- Ходжайов Т.К., Мамбетуллаев М.М. Раннесредневековый некрополь Куюккала. М., 2008.

- Кияткина Т.П. Краниологические исследования из могильников Алтынасар 4//Низовья Сырдарьи в древности. Вып.V. Джетыасарская культура. Ч.5. М., 1995. С.240-282

- Кияткина Т.П. Краниологические материалы из склепов могильников Томпакасар, Косасар//Низовья Сырдарьи в древности. Вып.II. Джетыасарская культура. Ч.2. М., 1993. С.224-243

- Ходжайов Т.К., Кияткина Т.П. Археолого-антропологическая характеристика населения джетыасарской культуры Восточного Приаралья//На путях биологической истории человечества. Сборник статей: В 2 т. Том II. М., 2002. С.56-85.

- Жиров Е.В. Об искусственной деформации головы//КСИИМК. Вып.8. М.: Изд-во АН СССР, 1940. С.81-88

- Гинзбург В.В., Жиров Е.В. Антропологические материалы из Кенкольского катакомбного могильника в долине р.Талас Киргизской ССР//СМАЭ. 1949. Т.X. С.213-265

- Миклашевская H.H. История распространения монголоидного типа на территории Киргизии//Научн. тр. Ташкент. гос. ун-та. Вып.235. Ташкент: Изд-во Ташкентского гос. ун-та, 1964. С.67-85

- Перевозчиков И.В. Антропологический тип «кенкольцев»//Вестник антропологии, 1967. Вып.25. С.130-139.

- Герасимова М.М., Лейбова Н.А. Палеоантропологические материалы из могильников Чоон-Капка и Борижары (Южный Казахстан) эпохи Кангюя//Вестник антропологии. Научный альманах. Вып.17. М.: Проект-Ф, 2009. С.155-163.

- Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 10. М.: Восточная литература, 2008.

- Пугаченкова Г.А. Из художественных сокровищ Среднего Востока. Ташкент, 1987.

- Китов Е.П., Ходжайов Т.К. Население среднего течения бассейна Сырдарьи и Таласа (на примере могильника Борижары)//«Кадырбаевские чтения-2012». Материалы III международной научной конференции. Актобе, 2012. С.453-457.

- Китов Е.П. Население позднесарматского периода Южного Урала и Западного Казахстана (по данным антропологии)//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов: сборник научных трудов/Гл. ред. С.Г. Боталов, отв. ред.: Н.Н. Крадин, И.Э. Любчанский. Челябинск: Рифей, 2013. С.521-548

- Китов Е.П. Население позднесарматской культуры Южного Урала (по данным антропологии)//Известия Самарского научного центра РАН. Самара, 2014. Т.16. № 3(2). С.611-616.