Новые материалы для реконструкции системы жизнеобеспечения русского сельского населения XVII-XVIII веков

Автор: Татаурова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Культура русского сельского населения XVII-XVIII вв. археологическими методами остается пока малоизученной. Поэтому новые материалы, полученные в результате раскопок, дают представительные и разнообразные сведения о различных элементах системы жизнеобеспечения. Полевые исследования памятника Ананьино I в Тарском р-не Омской обл. в 2017 г. позволили по-новому рассмотреть планиграфию одной из усадеб деревни, которая изучалась в 2013-2014 гг., и предположить статус человека, проживавшего в жилище, которое исследовано в раскопе 2017 г. В ходе раскопок зафиксированы уникальные для деревенского комплекса предметы: чернильница, вилка, серебряный перстень, счетный жетон, набор детских игрушек.

Археология русских, сельские памятники, система жизнеобеспечения

Короткий адрес: https://sciup.org/145144915

IDR: 145144915 | УДК: 904

Текст научной статьи Новые материалы для реконструкции системы жизнеобеспечения русского сельского населения XVII-XVIII веков

Введение. В 2017 г. продолжены исследования поселенческой части русского комплекса Ананьино I в Тарском р-не Омской обл. (открытый лист № 789 от 22 июня 2017 г.).

Деревня Ананьино основана в XVII в., в ней проживало служилое население [Татаурова, Крих, 2015]. В предыдущие годы раскопами изучены пять жилищ, формировавших юго-западный край деревенской улицы [Быков, Татаурова, Светлейший, 2016], выявлены пределы усадеб [Татаурова, 2016]. Раскопки проводились с геодезическим обеспечением фиксации находок и объектов, выполнена геомагнитная съемка в рамках обозначенных границ поселения.

Итоги исследований 2017 г. Целями работ были завершение исследования усадьбы, зафикси- рованной в 2013–2014 гг., выявление северо-западной границы распространения культурного слоя. Для достижения целей раскоп был прирезан к северо-восточному краю и к северо-западной стенке изученной части поселения. Общая площадь раскрытия составила 284 м2. В процессе раскопок получена существенная информация по планиграфии деревни. Выяснилось, что изба-связь, изученная в 2013–2014 гг., к которой с северо-востока примыкала деревянная вымостка, была самостоятельной усадьбой и отделена проходом от югозападной части поселения, к которой отно сятся четыре жилища, представляющие один комплекс [Татаурова, 2013; Татаурова и др., 2014; Татаурова, 2016]. Раскопками 2017 г. завершено исследование части вымостки из широких досок, протяженность которой в итоге составила в ширину (СВ – ЮЗ) ок. 8 м. С северо-востока вымостка ограничена бревном, удерживающим доски. В 80 см к северо-востоку от зафиксированного края вымостки был построен заплот из бревен, вставленных в вертикально установленные столбы. Таким образом, между вымосткой и заплотом получился проход, ведущий в усадьбу. С северо-запада к заплоту перпендикулярно примыкало бревно, вероятно, тоже являющееся частью ограды со стороны озера. В бревне прослежены пазы от косяка, что позволяет предположить наличие здесь узкой двери, ок. 50 см, ведущей через небольшое крыльцо к озеру (рис. 1, 1).

Интересно, что столбы заплота вкопаны в грунт почти на 1,5 м и имеют диаметр 35–40 см. Хорошая сохранность оснований столбов позволяет предположить, что для их изготовления использовали лиственницу. Заплот ограничивал про странство с юго-восточной от дома стороны, которое предназначалось, скорее всего, для содержания животных. Жилище прикрывало загон от господствующих ветров с озера, культурный слой за пределами деревянной вымостки (к юго-востоку от жилища) представлен навозом с небольшим содержанием в нем керамики и единичных находок. Никаких сооружений на этой площади не было, кроме двух столбов в раскопе 2013 г.

В 2 м к северо-востоку от описанной усадьбы в раскоп 2017 г. попала часть нового жилища (рис. 1, 2). Зафиксирована половина сруба с остатками глинобитной печи. Привлекает внимание сооружение, примыкающее к жилищу с юго-восточ- ной стороны. Оно представляет собой конструкцию из тонких бревен, внутреннее пространство которой разделено на две секции (рис. 1, 2). На данном этапе исследования связи этой конструкции с жилищем не прослеживается (оба сооружения уходят за пределы раскопа), поэтому можно предположить, что она являлась хозяйственным помещением для содержания скота, прежде всего, лошадей. На это указывает структура заполнения культурного слоя в постройке – это очень плотный влажный навоз на всю глубину разреза (ок. 60 см), в котором также практически отсутствуют находки. Тогда как в расположенном рядом жилище найдена бо́ льшая часть всех находок, зафиксированных в раскопе.

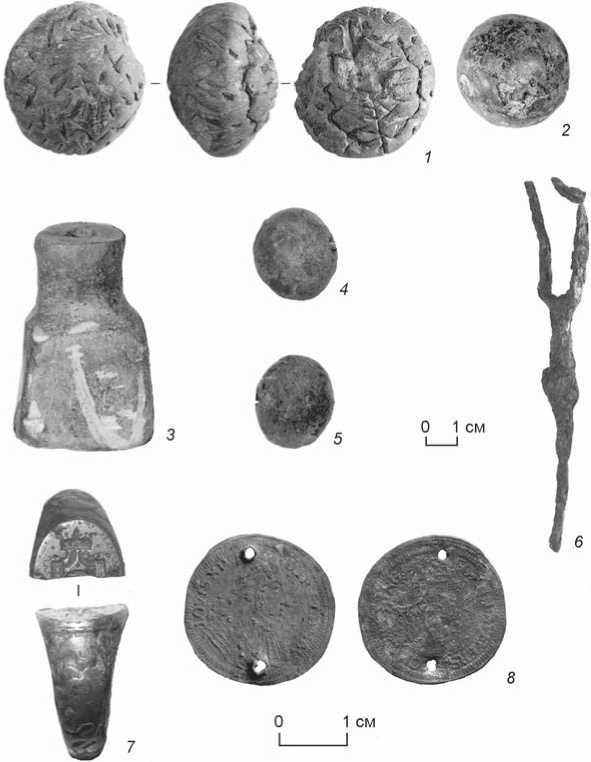

Инвентарь, полученный в результате изучения описанного жилищного комплекса, многочисленный, многообразный и уникальный для этого памятника. Всего найдено 288 индивидуальных находок. Среди них, преимущественно в квадратах, примыкающих к новому жилищному комплексу, обнаружено 9 монет, начала – середины XVIII в. счетный жетон с изображением Людовика XIV (рис. 2, 8 ). Уникальными находками можно назвать глиняные чернильницу (рис. 2, 3 ); погремушку (рис. 2, 2 ); биконическое орнаментированное изделие, скорее всего, детскую игрушку (рис. 2, 1 ), возможно, связанную с пасхальными праздниками. Хотелось бы узнать предназначение шести керамических шариков диаметром 2,5–3,0 см с отверстиями (рис. 2, 4, 5 ), ассоциирующихся с бусами или детскими игрушками, а может и с шариками счетов. К ребячьим забавам относится серия мини-

Пазы под косяк ‘дверного проема

Рис. 1. Поселение Ананьино I.

1 – северо-западная часть заплота, разделявшего усадьбы, с остатками крыльца и бревном с пазами под косяк двери; 2 – часть хозяйственной постройки (конюшни?), примыкающей к жилищу.

атюрных реплик домашней глиняной посуды, найденных в жилище рядом с развалом печи.

Предметами, характеризующими статус владельца усадьбы, являются найденные железная двузубая вилка (рис. 2, 6 ) и половинки серебряного перстня с короной на щитке (рис. 2, 7 ).

Среди других вещей, зафиксированных в жилище и его пределах, есть три вида железных ножниц, ножи, кресала, чапельник, костяные гребни и расчески, детали кожаной обуви, рыболовные снасти и др. Собрана представительная коллекция фрагментов китайского фарфора и обломков стеклянных штофов. Представительные объемы имеет керамический материал, включающий сосуды домашнего изготовления, черно- и краснолощеную посуду разных типов.

Обсуждение результатов. Выявленные в процессе раскопок остатки строений позволяют сделать дополнительные выводы по планиграфии деревни. На основании ранее полученных материалов мы выделили северо-восточный и юго-западный жилищные комплексы [Быков и др., 2016; Татаурова, 2016], полагая, что с избой-связью, относимой к северо-восточному комплексу, также будут сочетаться другие постройки. Оказалось, что она представляет самостоятельный объект, ограниченный с двух сторон проходами и оградами: с юго-западной – частоколом, зафиксированным в раскопе 2013 г., с северо-восточной – заплотом, изученным в раскопе 2017 г. За-

Рис. 2. Предметный комплекс поселения Ананьино I.

1 – изделие из глины с орнаментом; 2 – погремушка; 3 – глиняная чернильница;

4, 5 – глиняные шарики с отверстиями; 6 – железная вилка; 7 – половинка серебряного перстня; 8 – счетный жетон.

2016]. Такая планиграфия жилища и усадьбы обеспечивала комфортное проживание не только людям, но и домашним животным – дом, крытый двор

плот ограничивал пространство, которое использовалось для содержания скота, на что указывает состав культурного слоя. Внутрь загона вел проход, сделанный в юго-восточной части заплота. Изба-связь имела крытый двор, вымощенный деревянными плахами, который отделял жилище от хозяйственного двора. Вход в усадьбу был со стороны озера, куда выходила фасадная часть жилища, через крыльцо и небольшую дверь у заплота. В границах усадьбы в 2013–2014 гг. с южной стороны дома зафиксированы остатки летней кухни с печью и хозяйственная яма, в которой найдена монета второй половины XVIII в. У юго-западной стены жилища росло дерево. Горница, северо-западная стена которой была фасадной и выходила к озеру, отапливалась печью, в клети, расположенной за холодными сенями, был устроен подпол [Татаурова, и заплот прикрывали их от ветров с озера.

Завершение изучения этой усадьбы с северо-запада, со стороны озера, позволило оценить распространение культурного слоя, который по стратиграфическим наблюдениям сходит на нет к краю берега. Жилища располагали в 4–6 м от берега фасадной стороной к озеру, потому что на эту часть приходится наибольшее количество солнечного света.

Новая усадьба, попавшая в раскоп 2017 г., судя по составу инвентаря, могла принадлежать представителю администрации деревни или зажиточному человеку. На это указывают предметы, которые можно считать статусными: серебряный перстень, вилка [Татауров, 2014], обилие фрагментов китайского фарфора [Татауров, 2011]. Кроме того, обнаружены чернильница, достаточно мно- го монет и счетный жетон. Рядом с домом, предположительно, была конюшня. Усадьба по этим находкам датируется началом, первой половиной XVIII в.

Список литературы Новые материалы для реконструкции системы жизнеобеспечения русского сельского населения XVII-XVIII веков

- Быков Л.В., Татаурова Л.В., Светлейший А.З. Трехмерная реконструкция археологических памятников и объектов на основе данных дистанционного зондирования и глобальных навигационных спутниковых систем // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. - 2016. - № 3 (23). - С. 185-192

- Зиняков Н.М. Чернометаллические изделия поселения Ананьино в Тарском Прииртышье: технологическая характеристика // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск, 2017. - С. 427-438.

- Татауров Ф.С. Школы, основные центры производства и характер распространения фарфора из археологических памятников Западной Сибири // Культура русских в археологических исследованиях. Междисциплинарные методы и технологии. - Омск, 2011. - С. 180-189.

- Татауров Ф.С. Статусные вещи как основание для сравнения сельского и городского общества Западной Сибири в XVII-XVIII веках // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. -Омск, 2014. - С. 192-197.

- Татаурова Л.В. Жилищный комплекс русского поселения XVII-XVIII вв. Ананьино I // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск, 2013. - Т. XIX. - C. 336-339.

- Татаурова Л.В. Планиграфия и система жизнеобеспечения деревни Ананьино XVII-XIX веков // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 435-440.

- Татаурова Л.В., Быков Л.В., Макаров А.П., Орлов П.В. Междисциплинарные исследования русского комплекса XVIII века Ананьино I в 2014 году // Пробле мы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск, 2014. - Т. XX. -С. 295-299

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система жизнеобеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII-XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. - 2015. - Т. 37, № 3. - С. 479-490.

- Чернова И.В. Реконструкция хозяйства населения деревни Ананьино в XVIII-XX веках: опыт междисциплинарного исследования // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск, 2017. - С. 567-570.