Новые материалы по длинноклинковому оружию енисейских кыргызов в развитом и позднем средневековье

Автор: Скобелев Сергей Григорьевич, Рюмшин Михаил Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вводу в научный оборот новых материалов по длинноклинковому оружию ближнего боя из числа случайных находок с территории юга Приенисейского края. Предметы в количестве 8 экземпляров охарактеризованы как сабли и палаши. Дано их описание, по ряду характерных особенностей определена принадлежность енисейским кыргызам развитого и позднего средневековья.

Южная сибирь, развитое и позднее средневековье, сабля, палаш, клинок, перекрестие-гарда, черен, ножны, принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/14737339

IDR: 14737339 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Новые материалы по длинноклинковому оружию енисейских кыргызов в развитом и позднем средневековье

Южно-Сибирско–Центрально-Азиатский историко-культурный регион как родина крупнейших и могущественнейших государственных образований в мировой истории (гуннской державы, тюркских каганатов, Монгольской империи) играл важную роль в судьбах населения Старого Света. Но при этом народы Южной Сибири не являлись лишь пассивными объектами внешней политики и военного воздействия со стороны своих могущественных южных соседей. Так, енисейские кыргызы – создатели древнейшего в пределах современной России государства, сокрушив в 840 г. Уйгурский каганат, подчинили своей власти огромные территории от Амура до Иртыша. Именно Кыргызский каганат стал в истории региона наиболее долго существующим государственным образованием, а позднее енисейские кыргызы оказались единственным народом Сибири, который русские власти в период ее присоединения к России так и не смогли подчинить силовым путем. Все это объяснялось и обеспечивалось рядом факторов, главными из которых, как показывают результаты фундаментальных исследований, были состояние военно-мобилизационной организации и военного дела в целом, а так- же (не в последнюю очередь) уровень развития вооружения. По этой причине изучение военного дела данного этноса будет еще долго оставаться актуальной научной задачей.

Внимание к таким феноменальным дос тижениям енисейских кыргызов в военном деле и выяснению их причин в зарубежной и отечественной науке проявлялось уже давно , фактически начиная с XVII в . Так , первые описания их военного дела и воору жения были выполнены еще русскими пер вопроходцами . Ряд аспектов истории и современного состояния военного дела кыр - гызов ( в конце XVII в .) затрагивались И . Идесом и А . Брандом [1967. С . 281]. В дальнейшем накопление как письменных и фольклорных , так и археологических ма териалов , позволило достаточно подробно охарактеризовать военное дело и вооруже ние енисейских кыргызов как развитого , так и позднего средневековья , о чем нам уже приходилось писать [ Скобелев , 2007]. Ре зультаты изучения такой категории оружия в составе оружейного комплекса , как клин ковое , также нашли свое отражение в ряде публикаций [ Бахрушин , 1955; Николаев , 1972; 1982; Бутанаев , 1981; 2002; Кызласов ,

1980; 1983; Кызласов , Леонтьев , 1980; Ху дяков , 1980; 1982; 1997; 2002; Худяков , Скобелев , 1984; Савинов , 1990; Грач и др ., 1998; Бутанаев , Худяков , 2000; Худяков , Ким , 2001; Выборнов и др ., 2003; Соловьев , 2003; Скобелев , 2006; Бобров , Худяков , 2008; Бобров и др ., 2010].

Однако относительно сабель – одного из видов длинноклинкового оружия , широкое бытование которых в составе оружейного комплекса кыргызов подтверждается дан ными письменных источников , хакасского фольклора и изобразительного творчества [ Бахрушин , 1955; Бутанаев , 1981; Кызласов , Леонтьев , 1980], в распоряжении специали стов имелись крайне скудные и плохо атри бутируемые материалы археологического происхождения . Так , если палаши на терри тории древней родины кыргызов – в северном Присаянье , в закрытых археологических ком плексах обнаруживали неоднократно ( по следняя по времени сводка таких находок дана нами ) [ Скобелев , 2006], то уверенно определяемые как сабли , т . е . заметно изо гнутые , образцы длинноклинкового оружия были известны лишь из числа случайных находок , даже происхождение которых с территории Приенисейского края иногда не было уверенно установлено [ Бобров , Худя ков , 2008. С . 274–283]. В связи с этим воз никала острая ситуация несоответствия сведений письменных , изобразительных ис точников и фольклора с данными археоло гии . Поэтому любые новые материалы относительно этой категории оружия чрез вычайно важны для реконструкции в целом комплекса вооружения кыргызов .

К сожалению, вводимые нами в научный оборот в настоящей статье материалы не происходят из закрытых археологических комплексов, что серьезно снижает их научную ценность. Все описываемые сабли и палаши (вместе с большим количеством иных предметов явно археологического происхождения) предоставлены авторам настоящей статьи А. Я. Ананьиным, в течение ряда лет собиравшим их в пунктах приема металлолома в населенных пунктах на территории юга Красноярского края и Хакасии. Однако даже в такой ситуации их публикация будет иметь важное значение с точки зрения количественных характеристик для данного вида вооружения (статистики), а некоторые характеристики внеш- него вида предметов позволят сделать определенные выводы относительно того, когда и в чьих руках они находились перед попаданием в грунт.

Всего в нашем распоряжении имеется 8 предметов железного длинноклинкового оружия ближнего боя . Степень их сохран ности различная , однако , общее состояние позволяет дать достаточно полную характе ристику даже для наиболее плохо сохра нившихся экземпляров .

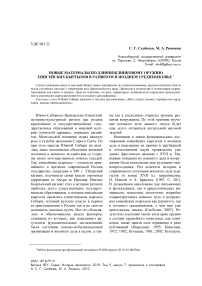

Изделие № 1 ( рис . 1, а ) сохранилось дос таточно хорошо и от коррозии металла по страдало в наименьшей степени из числа всех имеющихся находок . Это объясняется наличием сильной окалины на большей по верхности предмета , образовавшейся , види мо , из - за длительного пребывания его в сре де с высокой температурой .

Клинок является цельнокованым , равно мерно изогнутым по всей длине , вытянуто треугольным в сечении ( в виде острого угла со слабо закругленными боковыми сторо нами равной длины ), с прямым обухом (« спинкой ») толщиной около 5 мм у руко яти и 3 мм у кончика , без дол , орнамента , рисунков или надписей . Его общая длина вместе с череном составляет примерно 80 см ( длина черена около 8,5 см ). Ширина клинка у плечиков около 3,5 см , далее он плавно сужается к острому концу – скошенному на обе стороны колющему окончанию клин ка , заточенному с обеих сторон и имею щему заметное ребро жесткости в виде плавного утолщения по продольной линии ( см . рис . 1, а ).

На клинке присутствуют 2 железные обоймы с кольцами для крепления оружия к поясу или портупее ( см . рис . 1, а ). Обоймы имеют значительно больший размер , чем ширина клинка , что свидетельствует о бы лом наличии ножен , видимо , из органиче ских материалов , утраченных в погребаль ном огне . У основания клинка присутствует фигурная оковка - обойма длиной примерно 10 см , согнутая из цельной тонкой пластины железа – на всех участках она очень плотно прилегает к телу клинка ( рис . 1, б ). Оковка - обойма , видимо , служила для более плотно го удерживания клинка в ножнах и предо хранения от порезов рук и устья ножен при вставлении в них клинка ; кроме того , в го рячке боя воин мог охватывать пальцами и часть лезвия клинка и данная деталь оружия

Рис . 1 . Общий вид (а) и рукоять (б) сабли с двумя обоймами для ножен (железо)

Рис . 2 . Общий вид (а) и рукоять (б) сабли с одной обоймой для ножен (железо)

в таком случае предохраняла его от неудоб ства хвата заостренной поверхности и даже порезов [ Горелик , 2004. C. 86].

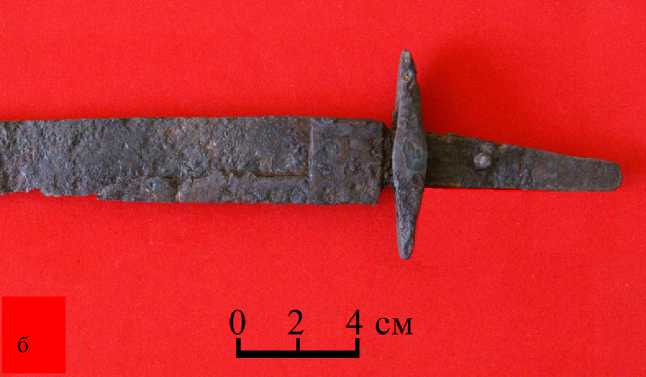

Ступенчатое сужение клинка в месте пе рехода в собственно черен (« плечики ») соз дает упор для железного напускного пере крестия - гарды по типу « ладья » общей длиной несколько более 12 см . Эта деталь оружия при взгляде сбоку имеет ромбооб разную форму ( с расширением треугольного очертания у черена и сужающимися конца ми ) ( см . рис . 1, б ). Заметное выступание пе рекрестия за линии черена и клинка позво ляет охарактеризовать его не только как упор , но и защиту для руки фехтующего .

Заметно сужающийся к концу и подпря моугольный в сечении , цельнокованый с клинком , пластинчатый черен значительной длины слегка отогнут ( наклонен ) книзу , т . е . расположен не на одной оси с полосой клинка . У его середины пробито отверстие , в которое вставлена крупная железная за клепка с головкой фигурной формы ( в виде двух полумесяцев ), видимо , служившая для крепления не сохранившихся обкладок рукояти ( см . рис . 1, б ). Наличие сохранив шейся заклепки создает определенные воз можности для частичной реконструкции рукояти , которая , видимо , имела деревян ные , костяные или иные обкладки органиче ского происхождения . Следов навершия или устройств для его закрепления не со хранилось .

Исходя из заметного и равномерного из гиба клинка , изделие может быть уверенно отнесено к числу сабель .

Изделие № 2 (рис. 2, а) в общих чертах и по размерам почти аналогично изделию № 1. Имеет в целом хорошую сохранность, хотя и несколько худшую, чем у первого из образцов (видимо, из-за несколько меньшей степени обожжения). На черене, перекрестии и ряде участков клинка видны следы корки известкования, что может говорить о длительном сроке пребывания данного предмета в грунте. Отличается от первого образца тем, что изгиб клинка не равномерный, а присутствует наиболее заметно на второй трети его длины. Оковка-обойма на клинке и заклепка на черене не имеют фигурного оформления – напротив, верхняя часть единственной сохранившейся обоймы ножен имеет фигурное скобчатое оформление. Конец слегка отогнутого книзу че-рена сильно заужен (рис. 2, б). Общая длина предмета 82 см, длина оковки-обоймы 9,4 см, длина перекрестия-гарды 11,2 см, ширина клинка у «плечиков» 2,4 см, длина черена 7 см. Изделие может быть уверенно отнесено к числу сабель.

Изделие № 3 ( рис . 3, а ) в общих чертах и по размерам почти аналогично изделиям № 1 и 2. Степень сохранности также хоро шая из - за сильного обожжения , за исключе нием заметно коррозированного конца клинка , в связи с чем не удается проследить наличие возможной двусторонней заточки и ребра жесткости на нем . По характеру изги ба клинка отличается от изделия № 2 тем , что место наиболее заметного изгиба ( почти колена ) сдвинуто ближе к рукояти и нахо дится почти посередине клинка . Обоймы для ножен отсутствуют . Хорошо сохранив шаяся оковка - обойма имеет фигурное оформ ление нижней части . Черен длиной 8 см , заметно отогнутый книзу , имеет своеобраз ную суженную в середине форму , закруг ленный конец и заклепку для рукояти , рас положенную близко к его концу ( рис . 3, б ). Общая длина предмета 90 см , длина оковки - обоймы 11 см , длина перекрестия - гарды 11,3 см , ширина клинка у « плечиков » 2,4 см , длина черена 8 см . Изделие может быть уверенно отнесено к числу сабель .

Изделие № 4 ( рис . 4, а ) сохранилось за метно хуже первых трех из - за меньшей сте пени обожжения , заметно пострадав от кор розии металла ( общая степень сохранности близка к состоянию конца изделия № 3). Сам клинок почти прямой , со стороны лезвия сильно сужающийся к острому ото гнутому концу . Обоймы для ножен отсутст вуют . На сильно коррозированной оковке - обойме прослеживаются следы ее фигурного оформления . Напускное перекрестие - гарда по типу « ладья » имеет обычную удлиненно ромбовидную форму , однако оно заметно короче , чем на первых трех образцах . Ши рокий у « плечиков » черен , заметно отогну тый книзу , имеет также широкий закруглен ный конец и заклепку для рукояти , расположенную точно в его средней части ( рис . 4, б ). Общая длина предмета 88 см , длина оковки - обоймы 9 см , длина перекре стия - гарды 7,2 см , ширина клинка у « плечи ков » 2,7 см , длина черена 7,8 см . Изделие из - за отсутствия заметного изгиба клинка условно может быть отнесено к числу па лашей .

Изделие № 5 ( рис . 5, а ) по форме клинка и размерам почти аналогично изделию № 3.

Рис . 3 . Общий вид (а) и рукоять (б) сабли с фигурным оформлением оковки-обоймы (железо)

Рис . 4 . Общий вид (а) и рукоять (б) палаша с коротким перекрестием-гардой (железо)

Рис. 5 . Общий вид (а) и рукоять (б) сабли с коррозированной и поврежденной оковкой-обоймой (железо)

Рис . 6. Общий вид (а) и рукоять (б) сабли с пластинчатым перекрестием-гардой (железо)

Рис . 7 . Общий вид (а) и рукоять (б) палаша с коррозированной и поврежденной оковкой-обоймой (железо)

Рис . 8 . Общий вид (а) и рукоять (б) сабли без оковки-обоймы (железо)

Имеет сохранность несколько худшую , чем даже у изделия № 4 ( видимо , из - за еще меньшей степени обожжения ). На черене , перекрестии и ряде участков клинка видны следы корки известкования , что может го ворить о длительном сроке пребывания дан ного предмета в грунте . Обоймы для ножен отсутствуют . Плохо сохранившаяся ( замет но коррозированная и поврежденная меха ническим путем ) оковка - обойма на клинке не имеет фигурного оформления . Черен очень слабо отогнут книзу . Заклепка на че - рене находится в его средней части . Доста точно широкий конец черена имеет выемку в торцевой части ( рис . 5, б ). Общая длина предмета 87 см , длина оковки - обоймы поч ти 10 см , длина перекрестия - гарды 9,8 см , ширина клинка у « плечиков » 3 см , длина черена 6,7 см . Изделие может быть уверен но отнесено к числу сабель .

Изделие № 6 ( рис . 6, а ) по форме клинка и размерам почти аналогично изделию № 3. Имеет плохую сохранность ; каких - либо следов окалины не отмечается . На черене , перекрестии и ряде участков клинка видны следы корки известкования , что может го ворить о длительном сроке пребывания дан ного предмета в грунте . Обоймы для ножен отсутствуют . Очень плохо сохранившаяся оковка - обойма на клинке не дает возможно сти определить вероятность ее фигурного оформления . Данный образец оружия отли чается заметно скошенными « плечиками » и наличием длинного перекрестия - гарды уп рощенной формы – в виде простой железной пластины толщиной около 0,5 см в форме сильно вытянутого ромба с отверстием для насаживания на черен в середине . Широкий пластинчатый черен расположен практиче ски на одной продольной линии с клинком . Из - за сильной коррозии металла конец че - рена утрачен , не удается проследить и нали чия заклепки на нем ( рис . 6, б ). Общая дли на предмета 77,6 см , длина оковки - обоймы 9,2 см , длина перекрестия - гарды 12,9 см , ширина клинка у « плечиков » 3,2 см , длина сохранившейся части черена 5,2 см . Изделие условно может быть отнесено к числу са бель .

Изделие № 7 (рис. 7, а) по форме клинка и размерам почти аналогично изделию № 4. Имеет плохую сохранность; каких-либо следов окалины не отмечается. На всей поверхности предмета видны следы заметной корки известкования, что может говорить о длительном сроке пребывания данного предмета в грунте. Обоймы для ножен отсутствуют. Очень плохо сохранившаяся (сильно коррозированная и поврежденная) оковка-обойма на клинке не дает возможности определить вероятность ее фигурного оформления. Перекрестие-гарда первоначально, видимо, имело обычную ладьевидную форму, но из-за сильной коррозии металла в настоящее время уверенно об этом говорить не приходится; по этой же причине невозможно установить и настоящую длину данной детали. Широкий пластинчатый черен с сужающимся концом расположен практически на одной продольной линии с клинком. Следы заклепки на нем прослеживаются в средней части (рис. 7, б). Общая длина предмета 90,8 см, длина оковки-обоймы 9,9 см, длина сохранившейся части перекрестия-гарды 9 см, ширина клинка у «плечиков» из-за сильной коррозии металла точно не может быть установлена, в нынешнем виде составляя 2,3 см, длина сохранившейся части черена 5,8 см. Изделие из-за отсутствия заметного изгиба клинка условно может быть отнесено к числу палашей.

Изделие № 8 по форме клинка аналогич но изделию № 1, по оформлению плечиков и форме перекрестия - гарды – изделию № 6, по форме черена – изделию № 3 ( рис . 8, а ). Имеет плохую сохранность ; каких - либо следов окалины не отмечается . Обоймы для ножен и оковка - обойма отсутствуют . За клепка также отсутствует , отверстие для нее на черене диаметром около 0,3 см просле живается ближе к его узкому закругленному концу ( рис . 8, б ). Общая длина предмета 80,2 см , длина перекрестия - гарды 11,2 см , ширина клинка у « плечиков » 2,7 см , длина черена 8,3 см . Исходя из заметного и равно мерного изгиба клинка , изделие может быть уверенно отнесено к числу сабель .

Все эти предметы, исходя из длины их клинков (свыше 70 см), относятся к длинноклинковому оружию ближнего боя, по материалу изготовления – к группе железных, по количеству лезвий – к разряду однолезвийных, по сечению клинка – к подразряду трехгранных, по форме острия – к виду изделий с симметричным острием, к типу с «плечиками» с обеих сторон, с перекрестиями и с прямыми или незначительно наклоненными черенами. Из-за отсутствия специального критерия относительно степени кривизны клинка следует считать услов- ным причисление части из них к палашам или саблям (предметов № 4, 6–7). Несмотря на отдельные указанные различия, необходимо отметить общее конструктивное «родство» всех этих предметов, исходя из близости как их основных форм и размеров, так и составных деталей. Они служили для нанесения и рубяще-режущих, и колющих ударов.

К сожалению , при отсутствии сведений об условиях обнаружения этих интересных предметов их датировка и принадлежность могут быть установлены лишь по имею щимся косвенным сведениям .

Так , считается , что широкое распростра нение данная категория оружия получила в кочевой среде Евразии в конце I – начале II тыс . н . э . ( см .: [ Худяков , 1980; Плотников , 1981; Соловьев , 1987] и др .). Например , единственная сабля , обнаруженная в памят никах чулымского варианта культуры кыр - гызов , датируемая XI–XIII вв ., полностью входит в этот круг [ Беликова , 1996. С . 75– 76, рис . 35, 1 ]. На большинстве описанных нами предметов присутствуют оковки - обой мы . По мнению М . В . Горелика , в Южной Сибири данная деталь оружия была наибо лее популярна в монгольское время [2004. С . 87]. Однако оковки - обоймы известны и на более поздних образцах такого оружия , например маньчжурских саблях времен Нур - хаци (1559–1626 гг .); подобная деталь из золота имеется и на одной из сабель им ператора цинской династии Цянь Луна (1735–1795 гг .) 1. Обоймы ножен изделия № 1 с петлями в виде колец аналогичны та ким же деталям ножен палаша из кургана № 1 XIII в . могильника Самохвал II в устье р . Абакан [ Кызласов , 1980. C. 143–144]. Фи гурное скобчатое оформление верхней части обоймы ножен на клинке изделия № 2 имеет полные аналогии с такой же частью детали с клинка палаша XIII–XIV вв . из памятника Соян - Сее на Енисее [ Худяков , 1997. С . 16].

Исходя из изложенного, наиболее вероятным периодом бытования данного вида оружия следует считать предмонгольское и монгольское время, т. е. XI–XIV вв. При этом, учитывая существовавшую в данный период в Евразии тенденцию постепенного увеличения степени кривизны клинка [Ху- дяков, 1997. С. 130], образцы сабель с наиболее изогнутыми клинками можно определять как более поздние по времени изготовления. Не исключено также, что отдельные из описанных нами предметов могли использоваться вплоть до начала Нового времени, т. е. до XVII–XVIII вв.

Исходя из сведений о регионе происхож дения данного оружия , следует полагать , что оно принадлежало господствовавшему здесь тогда этносу – енисейским кыргызам . В пользу этого предположения может гово рить такое важное обстоятельство , как на личие следов окалины на большинстве из делий . Несомненно , она образовалась на них в результате пребывания в сильном погре бальном огне в связи с принадлежностью к комплексу предметов сопроводительного инвентаря . Известно , что енисейские кыр - гызы и родственные им этнические группы на Енисее своих покойников хоронили по обряду трупосожжения вплоть до нача ла – середины XVIII в . [ История …, 1993. С . 168–169]; так , умерших качинцев , « ежели при смерти сами прикажут , со всем их платьем и ружьем , которым они владели , сожигают » [ Крашенинников , 1966. С . 61]. Кроме того , на большинстве описанных на ми предметов заметны следы от двух до трех поперечных изгибов полос клинков ( видимо , нынешний распрямленный вид они приобрели лишь после извлечения из грун та ). При этом если даже на каком - то пред мете в современном виде следов окалины не отмечается , то на полосе присутствуют сле ды ее изгибов , и , напротив , при отсутствии явных следов изгибов имеется окалина . Обычай сгибать клинки вдвое или втрое пе ред помещением их в курган ( после пребы вания в погребальном огне ) также характе рен именно для енисейских кыргызов – причины этого для клинков , обнаруживае мых в закрытых комплексах , уже изложены в литературе [ Худяков , 1980. C. 36].

Таким образом, можно констатировать, что часть описанных нами предметов длинноклинкового оружия ближнего боя можно датировать предмонгольским (XI–XII вв.), но большинство преимущественно монгольским временем (XIII–XIV вв.) с тенденцией еще большего омоложения некоторых из них, имеющих наибольшую степень изгиба полосы клинка. Несомненно, хронологические характеристики в таком виде отличаются значительной степенью неопределен- ности, однако, исходя из объема имеющихся на настоящее время об этих предметах сведений, более точных датировок для них установить пока не удается. Вполне определенно можно лишь заявить, что все они принадлежали енисейским кыргызам. Тем не менее ввод этих материалов в научный оборот даже в таком виде будет способствовать дальнейшему изучению военного дела народов Южной Сибири развитого и позднего средневековья.

NEW MATERIALS ON THE LONG BLADES WEAPON AT KYRGYZS FROM YENISEY IN THE DEVELOPED AND LATE MIDDLE AGES