Новые материалы по наскальному искусству скифского времени в горах Оглахты (Хакасия)

Автор: Миклашевич Е.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

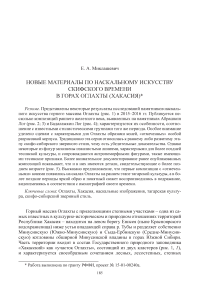

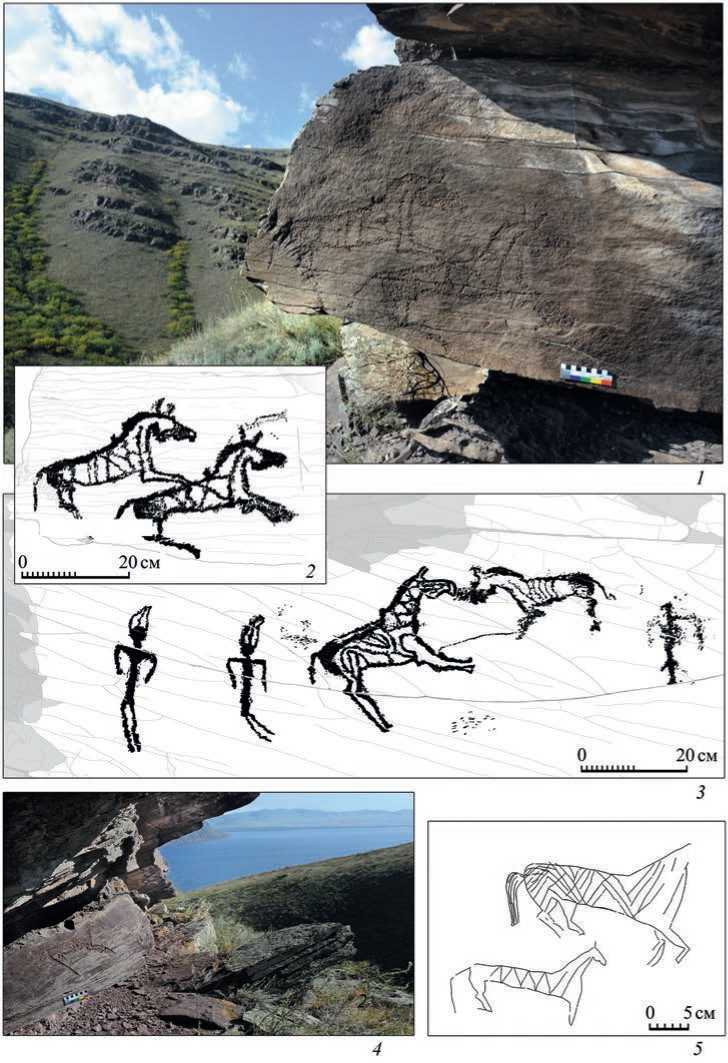

Представлены некоторые результаты исследований памятников наскального искусства горного массива Оглахты (рис. 1) в 2015-2016 гг. Публикуется несколько композиций раннего железного века, выявленных на памятниках АбрашкинЛог (рис. 2; 3) и Бадалажкин Лог (рис. 4); характеризуются их особенности, соотношение с известными стилистическими группами того же периода. Особое внимание уделено сценам с характерными для Оглахты образами коней, «отмеченных» особойразрисовкой корпуса. Традиционно эта серия относилась к раннему либо развитому этапу скифо-сибирского звериного стиля, чему есть убедительные доказательства. Однако некоторые из фигур заполнены извилистыми линиями, характерными для более позднейтесинской культуры, и сопровождаются антропоморфными фигурами, также имеющими тесинские признаки. Более внимательное документирование ранее опубликованных композиций показывает, что и в них имеются детали, свидетельствующие о более позднем возрасте (рис. 5). Высказано предположение, что первые композиции с «отмеченными» конями появились на скалах Оглахты на раннем этапе тагарской культуры, а в более поздние периоды яркий образ и понятный сюжет воспроизводились в подражание,видоизменяясь в соответствии с иконографией своего времени.

Оглахты, хакасия, наскальные изображения, тагарская культура, скифо-сибирский звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/143163941

IDR: 143163941

Текст научной статьи Новые материалы по наскальному искусству скифского времени в горах Оглахты (Хакасия)

Горный массив Оглахты с прилегающими степными участками – одна из самых известных в культурно-историческом и природном отношениях территорий Республики Хакасия – находится на левом берегу Енисея (ныне Красноярского водохранилища) ниже устья впадающей справа р. Тубы и разделяет собственно Минусинскую (Южно-Минусинскую) и Сыда-Ербинскую (Средне-Минусинскую) котловины обширной Минусинской впадины в горах Южной Сибири. Часть территории входит в состав Государственного природного заповедника «Хакасский» как «участок Оглахты», состоящий из двух кластеров (рис. 1, 1 ), и характеризуется своеобразным сочетанием лесных, лесостепных, степных

Рис. 1. Памятники наскального искусства в горном массиве Оглахты

1 – местоположение комплекса; 2 – карта южной и центральной части массива с указанием памятников наскального искусства и прибрежных ландшафтов, наличием эндемичных, редких и исчезающих видов растений и животных, уникальными сообществами степной растительности (Девяткин и др., 2000). Еще бóльшую ценность этой территории придает насыщенность природного ландшафта следами его культурного освоения на протяжении многих исторических эпох. Здесь имеются многочисленные курганы, а также другие виды археологических и исторических памятников, среди которых наиболее хорошо представлены памятники наскального искусства. Особенности рельефа обеспечили огромное количество удобных «полотен» древним художникам: выходы красноцветного девонского песчаника здесь повсюду. Большинство рисунков нанесены на вертикальные плоскости, но встречаются они и на скальных блоках и плитах, лежащих на склонах, а также на камнях, использованных для строительства курганов. Изображения, нанесенные на скалы, концентрируются большими скоплениями в разных частях хребта (рис. 1, 2). Обследование территории далеко еще не закончено, но даже известные к настоящему времени местонахождения, вместе взятые, образуют самый крупный в Хакасско-Минусинской котловине комплекс наскального искусства, имеющий исключительную ценность с точки зрения охвата хронологических периодов, разнообразия изобразительных стилей, высоких художественных качеств, репрезентативности репертуара образов и сюжетов (Миклашевич, 2015; 2016).

Исходя из этих особенностей, по инициативе руководства Государственного природного заповедника «Хакасский» была подготовлена заявка на включение объекта «Горный хребет Оглахты» в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации. Заявка успешно прошла экспертизу, и в декабре 2016 г. «Горный хребет Оглахты» включен в список кандидатов как объект смешанного (природного и культурного) наследия. Еще до этого события нами проводилось планомерное обследование территории на предмет выявления всех объектов наскального искусства и их документирование. Сейчас эти работы продолжаются уже в рамках подготовки номинационного досье. Открытие новых памятников, плоскостей и отдельных изображений, их документирование в соответствии с современными требованиями и возможностями приводят к важным уточнениям культурно-хронологической атрибуции, стилистики, иконографии и семантики наскального искусства хребта Оглахты, а порой и к полному пересмотру сложившихся концепций.

В статье представлены некоторые новые материалы по наскальному искусству одной из эпох – ранний железный век (т. н. скифское время), – полученные в ходе изучения комплекса в 2015–2016 гг., поставившие перед нами ряд вопросов, на которые пока нет ответов, но тем самым стимулирующие к дальнейшему поиску. Вообще, «скифский пласт» в наскальном искусстве Оглахты давно является объектом изучения многих исследователей, очень представителен, довольно хорошо введен в научный оборот и проанализирован ( Шер , 1980; 1993; Членова , 1981; Sher et al. , 1994; Советова , 1987; 2005; Советова, Миклашевич , 1999; и др.). Тем неожиданнее оказались находки последних лет.

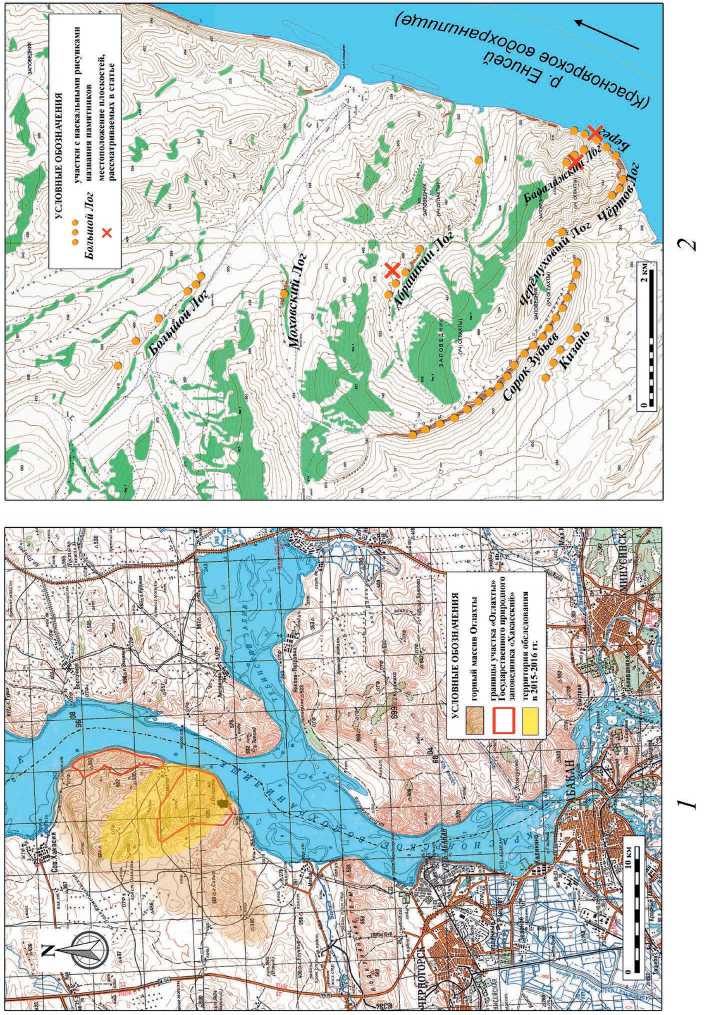

Новые изображения выявляются как в пределах ранее исследованных памятников, так и в ходе документирования «новых» местонахождений. Так, весьма интересная группа петроглифов скифского времени (в числе изображений других эпох) документирована в одном из крупных внутренних логов горного

Рис. 2. Оглахты Абрашкин Лог.

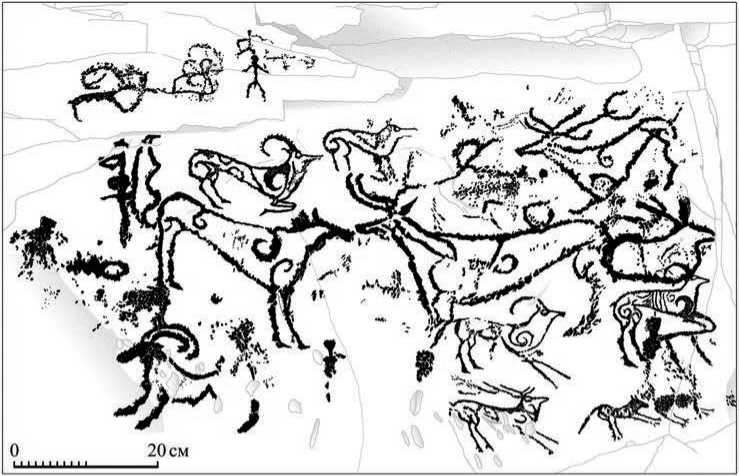

Участок II, плоскость 3, фотография ( 1 ) и прорисовка ( 2 ) многофигурной композиции

Рис. 3. Оглахты Абрашкин Лог. Фотография (1) и прорисовка (2) плоскости 6 участка II; прорисовка (3) и фотография (4) плоскости 9 участка III массива. Памятник получил название «Оглахты Абрашкин Лог» по названию лога, который изгибами протянулся почти на 5 км с северо-запада (от северной оконечности горы Сорок Зубьев) на юго-восток (до береговой линии). Северный борт лога представляет собой череду горок, склоны каждой из которых состоят из нескольких ярусов скальных выходов. Первое упоминание о петроглифах Аб-рашкина Лога принадлежит Л. Р. Кызласову, обнаружившему несколько плоскостей в его северо-западной части и отметившему, что здесь «имеется огромное множество наскальных рисунков, которые нужно изучать внимательно и стационарно» (Кызласов, 1973. С. 40). Обследование этой и прилегающих частей лога уже выявило более 30 плоскостей с петроглифами, хотя пока нами пройдено лишь около половины его протяженности.

Среди них есть несколько сцен с изображениями, выполненными в скифосибирском зверином стиле (рис. 2; 3), которые можно отнести к тагарской культуре по общей стилистике и сходству отдельных элементов с объектами мелкой пластики и рисунками на плитах тагарских курганов. Это украшенные завитками-волютами контурные фигуры оленей, козерогов и других копытных, волков и неопределенных хищников. В тех случаях, когда показан глаз, он примыкает к контуру лба. Одни животные показаны с подогнутыми ногами, другие – стоящими. У одних стоящих показано по четыре ноги, у других – по две. В композициях присутствуют и антропоморфные фигуры: большей частью это поздние дополнения, но в сцене на плоскости 9 участка III (рис. 3, 3 ) помещенный между животными человек, держащий за повод лошадь (?), противостоящую хищнику, явно был выполнен одновременно с ними. В других композициях, включающих фигуры оленей и козерогов в скифо-сибирском стиле, имеются схематичные линейные изображения лучников и невооруженных людей. Что касается изображений животных, то они представляют развитый этап звериного стиля ( Шер , 1980. С. 249–251) и имеют аналогии в наскальном искусстве Минусинской котловины, но при этом выявленная в Абрашкином Логу группа стилистически отличается от изображений несомненно той же эпохи, известных на других памятниках горного массива Оглахты. Пока не совсем ясно, чем это можно объяснить. Индивидуальные особенности мастера, выполнявшего рисунки? Но тогда почему есть аналогии на других территориях? Возможно, дальнейшее документирование поможет прояснить этот вопрос. Отметим, кроме того, что изображение хищника с головой «льва» (рис. 3, 3 ), которому можно найти некоторые аналогии в торевтике, в наскальном искусстве этого региона ранее не встречалось, так же как и сцены противостояния хищного и копытного животных.

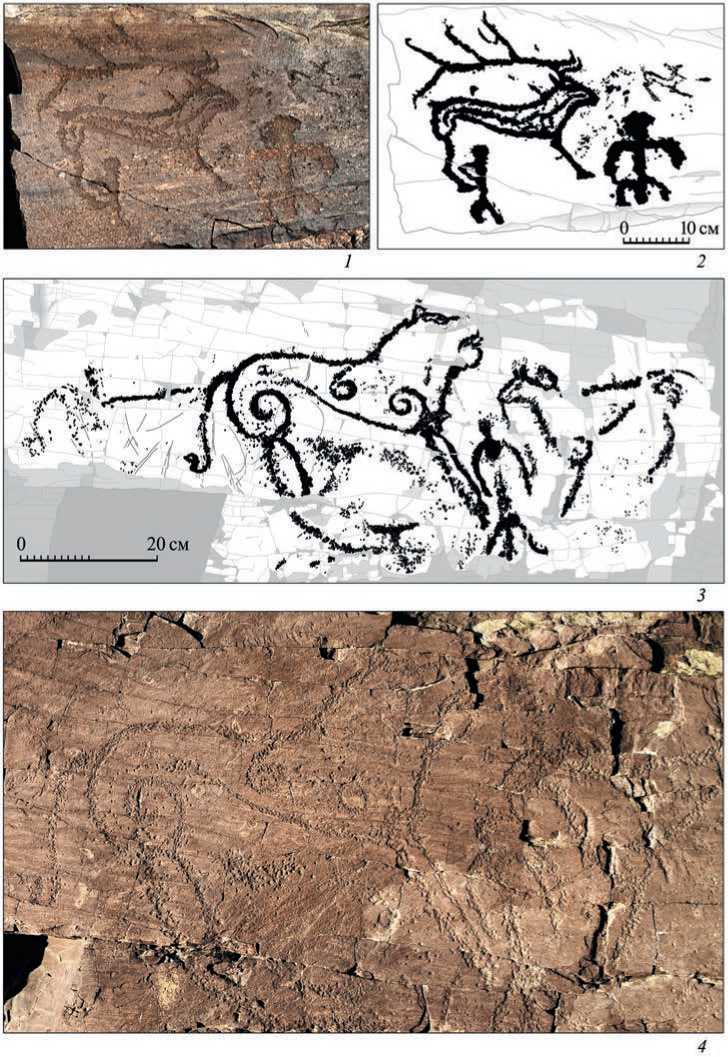

Новое обследование местонахождения «Оглахты Бадалажкин Лог» (лог, начинающийся от берега и разделяющий местонахождения Оглахты I и II – по индексации Я. А. Шера) показало, что к нему относятся как обнаруженный в 1968 г. комплекс Оглахты III ( Шер , 1980. С. 158. Рис. 91; Sher et al ., 1994), так и обнаруженный в 1983 г. пункт Оглахты VIII ( Советова, Миклашевич , 1999. С. 50; Советова , 2005. Рис. 13, 30А ). Между этими пунктами выявлен еще ряд плоскостей, не фиксировавшихся ранее. Среди них встречаются сцены (рис. 4, 1–3 ) с характерными для многих местонахождений в горах Оглахты изображениями «отмеченных» коней ( Советова , 1987; 2005. С. 36–44), выполненных в специфическом, хорошо узнаваемом стиле. Стиль этот вполне можно называть

«оглахтинским», так как подобные изображения встречены только в горном массиве Оглахты (за немногими исключениями на соседних горах Куня и Тепсей): на разных памятниках в его пределах, в большом количестве и вариациях.

Анализу изображений этой группы посвящены публикации многих авторов. Еще А. М. Тальгрен отметил сходство специфических ажурных рисунков коней на береговых скалах Оглахты, зарисованных в XIX в. финской экспедицией Аспелина ( Appelgren-Kivalo , 1931. Abb. 133; 134; 138), с изображением коня на бронзовом кельте из Минусинской котловины ( Tallgren , 1933. P. 206. Fig. 50; 52). Исследование семантики «отмеченных» коней Оглахты было предпринято О. С. Советовой (1987; 2005. Гл. 3.1). Что касается датировки, то Я. А. Шер отнес их к раннему этапу звериного стиля, сравнив по некоторым признакам с изображениями аржано-майэмирской серии, для которой предположил даты X–VIII вв. до н. э. ( Шер , 1980. С. 243–249). Н. Л. Членова отнесла оглахтинских коней с разрисованными туловищами к концу VI – V вв. до н. э. по сходству с такими же на тагарском кельте, орнаментами и фигурами на та-гарских ножах и по изображению котлов «скифского типа» вместе с подобными конями на Апкашевской писанице ( Членова , 1981. С. 86, 87)1.

Фигуры коней в некоторых композициях на памятнике Бадалажкин Лог, при общем сходстве с другими изображениями оглахтинской серии, заполнены не такими правильными клетками, зигзагами, треугольниками и «солярными знаками» на бедре, как в известных изображениях Оглахты I ( Sher et al ., 1994. Oglakhty I, 10, 45, 56a, 100 ) и Апкашевской писаницы ( Членова , 1981. Рис. 6), а извилистыми линиями (рис. 4, 3 ; см. также: Советова , 2005. Рис. 13), больше напоминающими заполнение туловищ животных и «лабиринты» в изображениях тесинской культуры ( Шер , 1980. Рис. 123; Савинов , 1995; Русакова , 2016; и др.). Антропоморфные фигуры в композиции с этими конями также имеют некоторые черты, присущие изображениям человека на плитах тесинских курганов. Это представляется довольно странным, так как многие «классические» изображения серии обладают, несомненно, очень ранними признаками, включая даже нахождение в одной композиции с типично «карасукскими» фигурами ( Sher et al ., 1994. Oglakhty III, 5 ). При этом для некоторых подобных фигур коней убедительной выглядит датировка, предложенная Н. Л. Членовой.

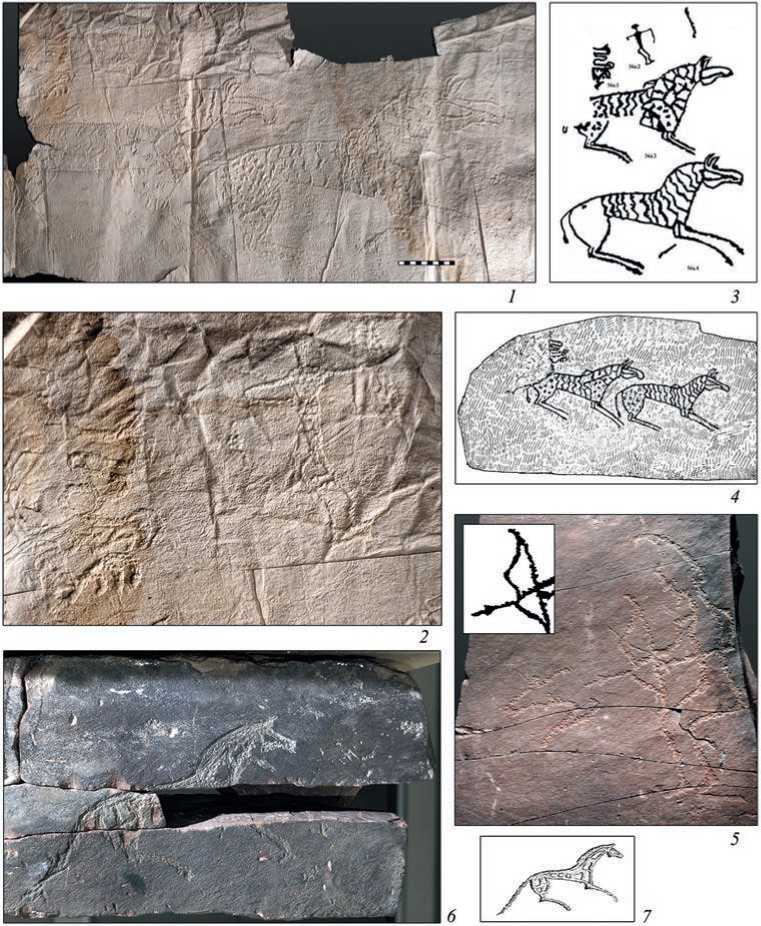

Выявленные недавно изображения заставляют вновь обратиться к вопросу о культурно-хронологической принадлежности оглахтинских «отмеченных» коней. Очевидно, что надо продолжать источниковедческий анализ этой интереснейшей и очень важной серии, тщательно уточняя детали каждого изображения и каждой композиции, сравнивая технику разных изображений, чтобы выявить нужное ядро в композициях-палимпсестах, и т. д. К сожалению, большинство самых выразительных сцен с такими конями находилось на береговых скалах, и после затопления Красноярским водохранилищем они утрачены. Однако есть возможность уточнить хотя бы некоторые из них, используя эстампажи и фотографии А. В. Адрианова, копировавшего памятник в 1907 г. ( Адрианов , 1908; Миклашевич, Ожередов , 2008. С. 170–176), фотографии 1960-х гг. Я. А. Шера,

а также фрагменты скальных блоков (выпиленных в 1966 г. А. Н. Липским), хранящиеся в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова (см., напр.: рис. 5, 6 ). Рассмотрение этих материалов показывает, что прорисовки некоторых из опубликованных изображений не совсем точны, а значит – и при анализе их какие-то значимые детали не были учтены.

Приведем в качестве примера одну из композиций участка IV памятника Ог-лахты Берег (Оглахты I, по Я. А. Шеру) (рис. 5, 1–4 ). Некие линии над крупом левого коня были отмечены на копиях и финской экспедиции ( Appelgren-Kivalo , 1931. Abb. 134), и Каменского отряда ( Sher et al ., 1994. Oglakhty I, 56a ), но, видимо, из-за фрагментарности этого изображения не были поняты. На эстампаже А. В. Адрианова (рис. 5, 1, 2 ), представляющем собой оттиск со скальной поверхности, отчетливо видно, что это морда с оскаленной пастью и передние лапы с когтями хищника, выполненного в хорошо узнаваемой стилистической манере (и манера эта не раннескифская!). Конечно, нельзя исключать возможности, что изображение хищника было добавлено к фигурам коней позднее, тем более что в других сценах с такими конями хищников нет. Однако этот факт надо принять во внимание. На эстампаже видно, что и антропоморфная фигура отличается от представленной на прорисовке: одна рука согнута в локте, в другой руке – лук.

Во многих сценах с орнаментированными конями показаны антропоморфные фигуры, чаще всего это «повелители коней» ( Шер , 1993), в характерных «скифских» головных уборах, с присогнутыми ногами и другими устойчивыми иконографическими признаками, что позволяет уверенно соотносить их с рассматриваемой серией изображений коней, даже когда они показаны отдельно. Одна из таких фигур – хорошо известный лучник, вывезенный Я. А. Шером из Оглахты перед затоплением водохранилища и экспонируемый в Эрмитаже (рис. 5, 5 ). Обращает на себя внимание, что у него показан ярусный (!) наконечник стрелы. Кроме того, общий абрис головы, показанной в профиль с выделенной бородкой, характерен для более позднего пласта наскальных изображений Минусинской котловины (типа лыжника на памятнике Сундуки и «человечков» с султанами на голове, с бородками, с оружием в руках, во множестве выбитых на скалах и плитах оград тагарских курганов), что подметила и О. С. Советова, поместив оглахтинского лучника в таблицу изображений «бородачей» ( Сове-това , 2005. Табл. 27). Сейчас уже ясно, что подобные изображения относятся не к тагарской культуре, как считалось ранее, а к хунно-сяньбийскому времени.

Таким образом, серия оглахтинских коней с сопутствующими им изображениями каким-то парадоксальным образом сочетает в себе и признаки, которые представляются раннескифскими, и те, которые говорят об этапе развитого звериного стиля, и те, которые относятся уже к послескифскому времени. Совершенно непонятно соотношение этой серии с другими группами петроглифов раннего железного века в горах Оглахты, в том числе с вышеописанными рисунками памятника Абрашкин Лог. Непонятно, с чем связана такая ограниченная локализация

Рис. 4. Оглахты Бадалажкин Лог

1, 2 – плоскость 2016/3, фотография и прорисовка; 3 – плоскость 2016/2, прорисовка; 4 – плоскость 2016/5, фотография; 5 – плоскость 2016/4, прорисовка: хакасские рисунки – подражание петроглифам скифского времени

Рис. 5. Оглахты Берег

1 – эстампаж А. В. Адрианова, выполненный в 1907 г. (МАЭ РАН колл. № 2777/180); 2 – увеличенный фрагмент эстампажа с изображением хищника и лучника; 3 – эта же композиция: копия, выполненная в 1960-х гг. (по: Sher et al ., 1994. Oglakhty I, 56a ); 4 – эта же композиция: рисунок, выполненный в экспедиции И. Р. Аспелина, 1888 г. (по: Appelgren-Kivalo , 1931. Abb. 134); 5 – камень с лучником (ГЭ, колл. № 2564/2) и фрагмент прорисовки с изображением ярусного наконечника стрелы; 6 – фрагменты плоскости с изображением коня из фондов ХНКМ; 7 – это же изображение: рисунок, выполненный в экспедиции И. Р. Аспе-лина, 1888 г. (по: Appelgren-Kivalo , 1931. Abb. 138)

этой серии. Неясен генезис подобного стиля. Возникают и другие вопросы. Есть надежда, что при дальнейшем обследовании комплекса будут выявлены другие подобные композиции, которые, может быть, помогут найти и ответы. Пока же можно высказать следующее предположение. Возможно, первые сцены с «отмеченными» конями действительно появились на скалах Оглахты на самом раннем этапе развития тагарской культуры. Это были крупные по размерам, привлекающие внимание своей необычностью фигуры. И, видимо, их было очень много. Вполне вероятно, что они производили сильное впечатление на «художников» тагарской культуры более поздних этапов ее развития, а также других последующих эпох, и те продолжали воспроизводить яркий образ и понятный сюжет, несколько видоизменяя их в соответствии с канонами своего времени. На скалах Бадалажкина Лога мы встретили петроглифы явно более поздние (рис. 4, 4, 5 ), включая даже хакасские рисунки, в которых совершенно отчетливо выражено подражание классическим образцам разрисованных коней. Много подобных подражаний и среди хакасских народных рисунков ( Кызласов, Леонтьев , 1980), найденных на отдельных плитках на памятнике «Оглахты Кизань».

В целом комплексные (экспедиционно-полевые и музейно-архивные) изыскания, связанные с изучением памятников наскального искусства в горном массиве Оглахты, даже на примере только одного хронологического пласта показывают перспективность такого подхода и лишний раз подтверждают, что чем более тщательно и полно проведено документирование, тем ближе к истине наши предположения о хронологии и значении наскальных рисунков.

Список литературы Новые материалы по наскальному искусству скифского времени в горах Оглахты (Хакасия)

- Адрианов А. В., 1908. Обследование писаниц в Минусинском крае летом 1907 г.//Известия Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Вып. 8. СПб. С. 37-46.

- Девяткин Г. В., Кустов Ю. И., Липаткина О. О., Окаемов С. А., Прокофьев С. М., Рогачева Э. В., Санникова И. В., Сыроечковский Е. Е., Штильмарк Ф. Р., 2000. Хакасский заповедник//Заповедники Сибири. Т. II. М.: Логата. С. 129-143.

- Кызласов Л. Р., 1973. Отчет о работе Хакасской археологической экспедиции МГУ в 1973 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5096.

- Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В., 1980. Народные рисунки хакасов. М.: Наука. 176 с.

- Миклашевич Е. А., 2015. Комплекс памятников наскального искусства Оглахты: информационный потенциал и перспективы исследования//Научное обозрение Саяно-Алтая. Археология. № 1(9). С. 54-77.

- Миклашевич Е. А., 2016. Памятники наскального искусства Оглахтинского хребта: перспективы номинирования в Список всемирного наследия ЮНЕСКО//Археологическое наследие Сибири и Центральной Азии (проблемы интерпретации и сохранения). Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 268-273.

- Миклашевич Е. А., Ожередов Ю. И., 2008. Фотографии сибирских писаниц в наследии А. В. Адрианова//Тропою тысячелетий. К юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 156-187. (Труды САИПИ; вып. IV.)

- Русакова И. Д., 2016. Предварительные результаты обследования петроглифов Боярского хребта в 2011-2014 гг.//Археология Южной Сибири. Вып. 27. Кемерово: КемГУ. С. 101-114.

- Савинов Д. Г., 1995. Тесинские «лабиринты» (по материалам могильника Есино III)//Древнее искусство Азии. Петроглифы. Кемерово: КемГУ. С. 22-32.

- Советова О. С., 1987. О своеобразных изображениях коней со скал Оглахты//Скифо-сибирский мир. Искусство и идеология. Новосибирск: Наука. С. 139-143.

- Советова О. С., 2005. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 140 с.

- Советова О. С., Миклашевич Е. А., 1999. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. Кемерово: КемГУ. С. 47-74.

- Членова Н. Л., 1981. Тагарские лошади (о связях племен Южной Сибири и Средней Азии в скифскую эпоху)//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М.: Наука. С. 80-94.

- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.

- Шер Я. А., 1993. «Господин коней» на берегу Енисея//Петербургский археологический вестник. № 6. С. 17-22.

- Appelgren-Kivalo H., 1931. Alt-Altaische Kunstdenkmäler. Helsingfors: Finnische altertumsgessellshaft. 47 S., 72 Taf.

- Sher J. A., Blednova N., Legchilo N., Smirnov D., 1994. Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale. Fascicule No. 1: Siberie du Sud 1. Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). Paris: Diffusion de Boccard. 156 p.

- Tallgren A. M., 1933. Inner Asiatic and Siberian Rock Pictures//ESA. Vol. VIII. P. 175-210.