Новые материалы позднего неолита лесостепной Барабы (по результатам раскопок поселения Автодром-2 в 2009 году)

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521568

IDR: 14521568

Текст статьи Новые материалы позднего неолита лесостепной Барабы (по результатам раскопок поселения Автодром-2 в 2009 году)

Планомерные археологические исследования поселения Автодром-2, расположенного в Венгеровском районе Новосибирской области, продолжаются около десяти лет. Столь пристальное внимание обусловлено тем, что до настоящего времени это крупнейший в лесостепи Западной Сибири памятник, содержащий значительный комплекс материальной культуры населения эпохи неолита [Молодин, Бобров и др., 2003]. На поселении выделены две планиграфические группы западин (юго-западная и северо-восточная), сконцентрированных вокруг остатков древнего водоема. Главным результатом работ на северо-восточной части памятника (1998, 2007–2008 гг.) явилось то, что был получен комплекс однотипной керамики, характерный каменный инвентарь, данные о жилищах [Бобров, Марочкин, 2008]. Основываясь на типологической однородности многочисленной керамики, находящей близкие аналогии в материалах Артын-ской стоянки, один из авторов настоящей статьи поставил вопрос о выделении самостоятельной поздненеолитической культуры с названием «артынская» [Бобров, 2008].

В 2009 г. Кузбасской археологической экспедицией были продолжены работы на северо-восточном участке поселения. Раскоп общей площадью 144 м2 включал в себя жилищную западину № 5 и значительную часть межжилищного пространства. Кроме того, в процессе работ был обнаружен небольшой котлован, не зафиксированный ранее при инструментальной съемке (№ 53). Выборка культуросодержащих горизонтов велась до уровня плотной суглинистой почвы темно-красного цвета, на этом же уровне осуществлялась фиксация жилищных котлованов и ям.

Стратиграфия. Визуально выделены следующие слои: 1) дерн – до 0,04 м; 2) гумусированная супесь темно-серого цвета – до 0,24 м; 3) песчаная почва белого цвета, мощностью до 0,2 м; 4) прослойка плотного песка темно-коричневого цвета, мощностью от 0,01 м до 0,18 м; 5) песчаная почва белого цвета с красным оттенком, отличающаяся от вышеописанного белого песка не только цветом, но и большей плотностью – до 0,2 м. В целом выявленная стратиграфия полностью соответствует наблюдениям, сделанным на этом участке памятника в прошлые годы [Бобров, Марочкин, 2008]. Как и прежде, основная масса находок залегает в слое белого песка. В гумусе находки почти отсутствуют, а в слое белого песка с крас- ным оттенком они локализуются вокруг котлованов. Заполнение котлованов практически однородно, и состоит из песка белого цвета с различными оттенками серого и красного.

Жилище №5. Остатки сооружения представлены котлованом, углубленным в слой темно-красного суглинка на глубину до 0,16 м. Длина его по линии СЗ-ЮВ – 5,6 м, ширина по линии ЮЗ-СВ – 4,4 м. Дно относительно ровное, стенки почти по всему периметру крутые, за исключением югозападной стороны, где они более пологие. Какие-либо признаки входа, столбовых ям, внутреннего очага не обнаружены. Уровень дна фиксировался по сохранившемуся на некоторых участках красному суглинку.

Котлован №53. Небольшой по размерам, округлой формы котлован ничем не выделялся на поверхности и был обнаружен в восточной части раскопа, на расстоянии в 4,5 м к ЮВ от жилища №5. Диаметр котлована достигает 3,2 м, при глубине относительно уровня темно-красного суглинка 0,4 м. Уровень дна зафиксирован с определенной долей условности, т.к. при сооружении котлована небольшой по мощности слой «материкового» суглинка был перерезан полностью. Небольшие размеры сооружения заставляют усомниться в его жилом назначении.

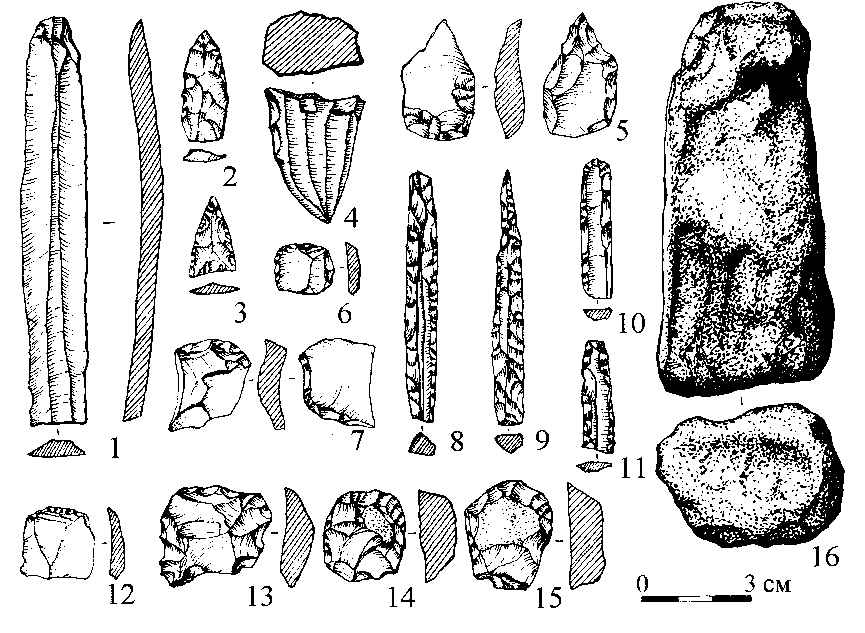

Каменный инвентарь. Отходы производства каменных орудий представлены 103 отщепами преимущественно аморфной формы и небольших размеров, и 1 поперечным сколом подживления нуклеуса. Три целых нуклеуса были найдены в слое белого песка в межжилищном пространстве. Один из них аморфный, больше напоминающий пренуклеус. Другие два, одноплощадочные, монофронтальные, несут негативы снятия пластин шириной 7–9 мм (Рис. 2, 4). Найдено 40 пластин без вторичной подработки: 5 целые экземпляры, 17 проксимальные фрагменты, 11 сечения и 7 дистальные фрагменты (длиной 15–22 мм и шириной 7–18 мм). Почти на всех фиксируется утилитарная ретушь. Пластины с вторичной обработкой обнаружены в количестве 21 экземпляра. В основном это сечения (10 экз.) и проксимальные фрагменты небольшой длины (7 экз.) шириной 8–17 мм, гораздо реже дистальные концы и целые пластины. На пластинах в равной мере представлена мелкая ретушь по одному краю на вентральной или дорсальной стороне (Рис. 10, 11). Одна ножевидная пластина с усеченным дистальным концом крупных размеров: длина 111 мм при ширине в 17 мм (Рис. 2, 1). Из 24 найденных скребков 17 изготовлены на отщепах, а 7 на пластинах. Почти во всех случаях рабочий край оформлен ретушью с дорсальной стороны. Встречаются боковые, концевые, круглые, полукруглые формы изделий (Рис. 2, 6, 7, 12–15). Два скребка на отщепах имеют по две рабочих кромки, оформленных с дорсальной и вентральной стороны соответственно (Рис. 2, 7). В единственном экземпляре представлено комбинированное орудие на крупном пластинчатом отщепе, на противоположенных торцах которого сделаны перфоратор и скребок (Рис. 2, 5). Также в единственном числе найден каменный пест конической формы, прямоугольный в сечении, на торце утолщенной части которого видны много- численные сколы и потертости (Рис. 2, 16). В слое и заполнении котлована № 5 обнаружены 1 целый экземпляр и 3 фрагмента проколок на пластинах, оформленных крупной дорсальной ретушью со шлифовкой острия (Рис. 2, 8, 9). Наконечники стрел представлены в количестве 6 экземпляров, найденных в слое и заполнении жилища № 5. Все изделия, изготовленные на пластинах струйчатой ретушью, имеют листовидную форму, вогнутую или прямую базу. Они небольших размеров: длина 23–30 мм, ширина 11–14 мм (Рис. 2, 2, 3). Следует отметить также наличие в слое и заполнении обоих котлованов порядка десяти сколов с поверхности шлифованных орудий.

Керамический комплекс. Керамика является самой многочисленной категорией находок. Количество фрагментов без орнамента превышает 2500. Фрагментов с сохранившимся орнаментом немногим менее 700. Помимо этого, в состоянии in situ были зафиксированы 7 компактных скоплений фрагментов разных сосудов. Типологически весь массив керамики четко делится на две группы.

Первая группа может быть обозначена как керамика артынского типа (Рис. 1, 1 – 3 ). В слое белого песка и заполнении обоих котлованов были найдены 95 фрагментов венчика, 391 фрагмент тулова и 2 фрагмента дна. К этой группе следует также отнести развалы трех разных сосудов (в общей сложности 10 фрагментов венчика, 130 фрагментов тулова и 3 фрагмента дна). Все развалы располагались явно in situ на плотной песчано-глинистой прослойке, на расстоянии 0,5–1 м к юго-западу и югу от жилища № 5. Глубина их залегания совпадает с нижней границей слоя белого песка. Посуда этой группы представлена тонкостенными (7–8 мм) остродонными сосудами. Встречается два вида венчиков – с прямым или волнистым краем. На всех фрагментах орнамент идентичен. Он выполнен в отступа-юще-протащенной, прочерченной или в отступающе-накольчатой технике, образуют прямые или волнистые горизонтальные линии. По свободному полю, иногда с напуском на орнаментальный пояс расположены круглые или полулунные ямки различной глубины. Встречаются как одиночные ямки, так и компактные группы из 2–4 штук. В случае, если венчик имеет прямой верхний срез, по нему нанесены косые насечки.

Вторая группа представлена остатками нескольких толстостенных (10–13 мм), вероятно, остродонных сосудов крупных размеров (Рис. 1, 4 – 6 ). Одиночные фрагменты были обнаружены в количестве 193 штук: венчик – 26, 167 – тулово. Помимо этого, в не потревоженном состоянии удалось зафиксировать четыре развала разных сосудов (в общей сложности 45 фрагментов венчика, 207 фрагментов тулова и 6 фрагментов дна и придонной части). Большая часть фрагментов и все развалы располагались в восточной части раскопа, на разном удалении от жилища № 5. Как и в случае с керамикой первой группы, развалы зафиксированы in si t u на уровне границы белого песка и песка с красным оттенком. Срез венчика во всех случаях прямой, слегка утонченный, иногда чуть отогнутый наружу.

Рис. 1. Керамика поселения Автодром-2. Объяснения в тексте.

В плане декора преобладает орнамент по всей внешней поверхности сосуда в виде горизонтальных рядов глубоких круглых ямок, ближе к венчику расположенных в «шахматном» порядке (Рис. 1, 4 ). На некоторых фрагментах помимо ямок фиксируются косые ряды небольших оттисков полулунной формы (Рис. 1, 5 ). Сосуд, представленный в развале № 6, орнаментирован частыми овальными вдавлениями гладкого орнаментира, образующими зигзагообразный узор (Рис. 1, 6 ). Срез венчика во всех случаях орнаментирован косыми насечками, в редких случаях образующих зигзаг. На сосудах этой группы иногда встречается слабо выраженный орнамент в

Рис. 2. Каменный инвентарь поселения Автодром-2. Объяснения в тексте.

виде вертикально расположенных оттисков крупной гребенчатой или гладкой качалки. Выявить его можно только при определенном освещении.

Полученные материалы вносят существенные коррективы в представление о специфике северо-восточной части памятника. Каменный инвентарь своей немногочисленностью и наличием характерных предметов (крупные ножевидные пластины, проколки с пришлифованным острием, миниатюрные наконечники стрел), а также неглубокий неправильной формы жилищный котлован идентичны комплексу, ранее соотнесенному с артынской культурой [Бобров, Марочкин, 2008]. В то же время, нарушена типологическая монолитность керамики, неизменно фиксируемая в прошлые годы. Стратиграфическая принадлежность обеих керамических групп одинакова, но внешнее различие между ними значительное. Объясняется ли оно функциональной дифференциацией разных типов посуды, или их разной культурно-хронологической принадлежностью, еще только предстоит выяснить, в том числе и в ходе дальнейших полевых наблюдений. Пока следует отметить, что керамика второй группы планиграфически тяготеет к восточным секторам.