Новые материалы ранней - начала развитой бронзы на поселениях Нижнего Притомья

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Панкратова Л.В., Конончук К.В., Щербакова А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследований, проведенных в 2014 г. на разновременных поселенческих памятниках юга Нижнего Притомья Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции. Дана характеристика керамической посуды крохалевской культуры, самусьской культуры и гребенчато-ямочного комплекса поселений Ивановка-1, -2 и Долгая-2. Приведены данные функционально-морфологического анализа предметов каменной индустрии, стратиграфически связанных с керамическими комплексами первой половины IIтыс. до н.э. Описаны остатки хозяйственного сооружения крохалевского населения на поселении Долгая-2. Рассмотрена проблема относительной и абсолютной хронологии комплексов крохалевской культуры.

Ранняя бронза, развитая бронза, крохалевская культура, самусьская культура, гребенчатоямочный комплекс, юг нижнего притомья, кузнецкая котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/14522067

IDR: 14522067 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Новые материалы ранней - начала развитой бронзы на поселениях Нижнего Притомья

В Кузнецкой котловине периоды ранней и начала развитой бронзы представлены древностями крохалевской и самусьской культур, исторически связанных с сейминско-турбинским транскультурным феноменом [Бобров, 1992; Ковтун, Марочкин, 2011]. В последние годы количество крохалевских и самусьских памятников увеличивается за счет исследований в южных районах Нижнего При-томья [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012; Бобров и др., 2013]. В 2014 г. были проведены раскопки поселений Ивановка-1, Ивановка-2 и Долгая-2 (Яшкинский р-н Кемеровской обл.), на которых получены новые материалы ранней – начала развитой бронзы.

Поселение Ивановка-1. Памятник расположен на третьей надпойменной террасе правого берега р. Томи, в 4,5 км ниже по течению от Томской писаницы. В 2014 г. раскопано 107 м2. Находки представлены керамикой русского времени, средневековья, ранней и развитой бронзы, а также каменными изделиями, что соответствует наблюдениям 2013 г. [Бобров и др., 2013]. Стратиграфическая ситуация идентична: все культурные остатки залегают в визуально однородном слое гумусированного суглинка темно-серого цвета (до 0,6 м), распределяясь по глубине с соблюдением хроностратиграфического принципа. Керамика ранней и начала развитой бронзы и предметы из камня залегают в непосредственной близости от «материкового» желтого суглинка.

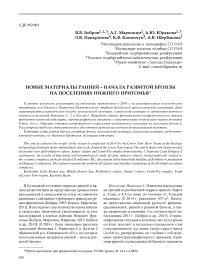

Керамика крохалевской культуры представлена остатками двух сосудов.

Сосуд 1 – 119 фр. (15 венч., 104 тул.). Значительная часть фрагментов найдена в скоплениях in situ № 1 и № 3. Сосуд баночной формы. Срез венчика прямой и украшен насечками. На внутренней стороне сосуда имеются следы нагара. Внешняя и внутренняя поверхность сосуда плотно заполнены «псевдотекстильными» отпечатками (рис. 1, 3 ). Под срезом венчика расположен пояс ямочных вдавлений овальной формы.

Сосуд 2 – 111 фр. (6 венч., 101 тул., 4 дна). Большая часть фрагментов найдена в скопление in situ № 2 (93 фр.), остальные фрагменты найдены в скоплении in situ № 3 (15 фр.) и в скоплении in situ № 1 (3 фр. дна). Сосуд непрофилированной плоскодонной баночной формы. Срез венчика прямой и имеет уплощенную форму. Стенки сосуда покрыты «псевдотекстильными» отпечатками и с внешней, и с внутренней стороны. Орнамент отсутствует (рис. 1, 1, 2 ).

Предположительно к самусьской культуре относятся 15 фр. (8 венч., 6 тул., 1 дна) от одного плоскодонного сосуда простой баночной формы (рис. 1, 6). Срез венчика прямой. В прочерченной ниями и горизонтальными рядами глубоких каплевидных наколов (рис. 1, 7, 8).

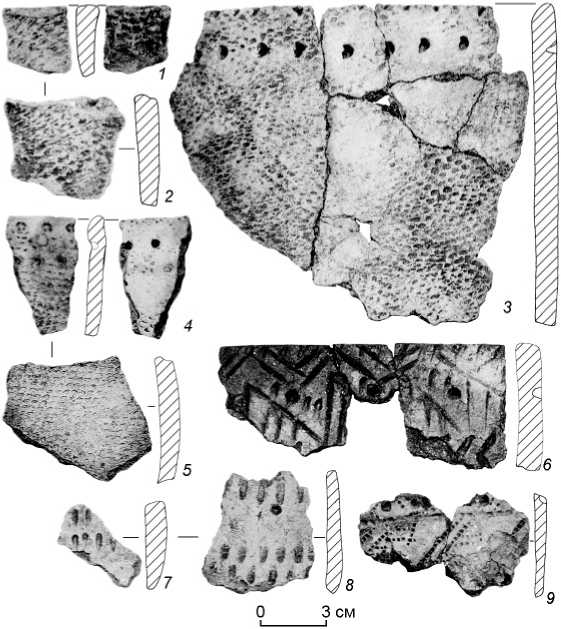

Каменные изделия представлены следующими категориями:

– пренуклеусы из небольших галек, 1 экз.;

– одноплощадочные монофронтальные нуклеусы с негативами пластинчатых снятий, 2 экз.;

– нуклеусы-желваки с негативами нерегулярных отщеповых снятий, 9 экз.;

– отщепы случайной формы, 104 экз. На 18 предметах имеются следы вторичной подработки в виде эпизодической мелкой ретуши;

– пластины (целые экземпляры, сечения и проксимальные фрагменты), 5 экз. На 2 экз. имеется подработка в виде мелкой краевой ретуши, нанесенной с дорсальной стороны;

– массивные сколы с поверхности галечных валунов, с незначительной подработкой острых кромок и следами утилитарного износа на них, 12 экз.;

– сколы с поверхности шлифованных орудий, 5 экз.;

– фрагменты плитчатых абразивов из мелкозернистого песчаника и сланцевой породы, 4 экз.;

– скребки, 7 экз. Все орудия выполнены на от-щепах. 2 экз. следует отнести к категории комбинированных орудий: на одном оформлен шип- технике венчик украшен горизонтальными зигзагами, которые пересекают вертикальные прямые отрезки. В зоне венчика прочерченный декор сопровождается поясом округлых ямок. По всей видимости, тулово сосуда до самого дна было покрыто прочерченным елочным узором. При определенном освещении можно рассмотреть на торцах прочерченных линий зубчатую нарезку, которая может свидетельствовать о нанесении орнамента гребенчатым инструментом.

Керамика с гребенчато-ямочной орнаментацией , аналогичная комплексам из памятников Новосибирского Приобья и Нижнего Притомья, включает остатки двух сосудов.

Сосуд 1 – 7 фр. тулова. Форма не ясна. В орнаменте чередуются гребенчатые оттиски и пояса округлых ямочных вдавлений (рис. 1, 9 ). Гребенчатые элементы выполнены многозубым штампом (до восьми зубцов подквадратной формы). Еще одним элементом являются горизонтальные прочерченные линии.

Сосуд 2 – 34 фр. тулова. Форму сосуда установить проблематично. Орнамент включает оттиски трех-четырехзубого штампа в сочетании с ямочными вдавле-

Рис. 1. Керамика c поселений Ивановка-1 ( 1–3, 6–9 ) и Ивановка-2 ( 4, 5 ).

перфоратор (рис. 2, 1 ), на другом – ножевидное лезвие;

– топоры-тесла, 5 экз., массивные, оформленные крупными сколами из галечных валунов, лишь с эпизодическими признаками шлифовки (рис. 2, 4 – 8, 11 );

– орудия ударного действия, в т.ч. отбойник и пест-молот, 3 экз. (рис. 2, 9 – 10, 12 );

– ножи на отщепах, 3 экз.;

– наконечники стрел – бифасы листовидной и треугольной формы, 2 экз. (рис. 2, 2 – 3 ).

Отсутствие на памятнике неолитических материалов и стратиграфическая позиция связывают изделия именно с крохалевской керамикой и/или комплексами самусьского времени, вследствие чего данные орудия можно определить как источник по хозяйственной деятельности населения Кузнецкой котловины в период ранней – начала развитой бронзы.

Поселение Ивановка-2. Местонахождение выявлено в 2014 г. в 200 м к юго-востоку от памятника Ивановка-1, также на третьей террасе правого берега р. Томи. Площадь разведочного раскопа составляет 10 м2. Стратиграфия характеризуется визуальной однородностью культуросодержащего слоя гумусированного суглинка (до 0,6 м), подстилаемого слоем суглинка серо-желтого цвета. Находки локализуются в нижних горизонтах.

Керамика представлена 14 фр. (3 венч., 11 тул.) одного сосуда крохалевской культуры (рис. 1, 4 , 5 ). Сосуд баночный. Срез венчика прямой, слегка отогнут вовнутрь. Стенки сосуда покрыты «псевдо-текстильными» отпечатками. Орнамент в зоне венчика включает две цепочки овальных вдавлений, разделенных «жемчужником». Срез декорирован отпечатками гребенчатого трехзубого штампа.

Каменные изделия представлены небольшим фрагментом плитчатого абразива из мелкозер-

Рис. 2. Каменный инвентарь c поселения Ивановка-1.

нистого песчаника (1 экз.) и аморфными отще-пами (9 экз.). Многие из отщепов имеют участки с галечной коркой, а на острых гранях предметов фиксируется т. н. утилитарная ретушь. Один из от-щепов подработан эпизодической бифасиальной ретушью.

Поселение Долгая-2 расположено в устье правого притока р. Томи – р. Долгой, в 15 км ниже по течению р. Томи от местонахождений Ивановка-1, -2. В 2014 г. изучено 47 м2. Стратиграфия: 1) дерн (0,02–0,08 м); 2) гумусированная супесь светло-серого цвета (0,04–0,18 м); 3) плотная супесь светло-желтого цвета (0,12–0,2 м); 4) суглинок красно-желтого цвета (0,24–0,4 м); 5) светло-желтый суглинок, насыщенный сланцевой крошкой.

В красно-желтом суглинке (слой № 4) выявлен комплекс крохалевской культуры, включающий остатки наземного хозяйственно-производственного помещения. Подпрямоугольная форма сооружения размерами 6 × 5 м установлена по планиграфии столбовых ям. Во внутреннем пространстве постройки зафиксирована каменная конструкция – кладка из сланцевых плит и галечных валунов, вытянутая, по всей видимости, вдоль одной из стен. Частью конструкции является очажная кладка подпрямоугольной формы. С ней связана площадка по производству каменных изделий, среди которых найдены многочисленные отщепы (411 экз.), пластины (2 экз.), желваки (9 экз.), топор (1 экз.), фрагмент шлифованного ножа с вогнутым лезвием (1 экз.). Культурно-хронологическая принадлежность комплекса удостоверяется фрагментами «псевдотекстильной» керамики, залегающими в непосредственной близости от каменной выкладки.

Исследование группы памятников, материалы которых пополняют представление о крохалевской культуре, имеют существенное научное значение. Во-первых, остается актуальной проблема ареала культуры, точнее его западной границы. По крайней мере некоторые памятники Барабинской лесостепи, рассматриваемые специалистами в рамках одиновско-крохалевского культурного пласта [Молодин, 1985], содержат «псевдотекстильную» керамику, типологически близкую крохалевской [Зах, 2009, с. 246]. Во-вторых, до настоящего времени дискуссионным является хронологическое соотношение крохалевской культуры с елунин-скими, кротовсковскими и самусьскими древностями Верхнеобского региона. В настоящее время наиболее ранняя дата «псевдотекстильной» керамики Верхнего Приобья представлена в работах Ю.Ф. Кирюшина, включившего ее в круг древностей большемысской энеолитической культуры конца III тыс. до н.э. [2002]. Впрочем, энеолити- ческая атрибуция не подтверждается наличием в крохалевских комплексах признаков развитого бронзолитейного производства сейминского облика (обзор см.: [Ковтун, Марочкин, 2011]). Согласно исследованиям И.Г. Глушкова, псевдотек-стильная керамика Верхнего Приобья, напротив, датируется второй третью II тыс. до н.э., т.е. синхронна самусьским древностям [2009, с. 126–127]. И.В. Ковтун и А.Г. Марочкин датировали кро-халевские «псеводотекстильные» комплексы началом II тыс. до н.э., связав их с началом сейминско-турбинского периода, т.е. предса-мусьским временем [2011]. Последняя точка зрения подтверждена единственной на данный момент датой по 14С нагара крохалевского сосуда с Долгой-1 – 2200–1600 гг. до н.э. (2α – 95,4 %) или 2030–1750 гг. до н.э. (1α – 68,2 %). В ходе исследований 2014 г. удалось отобрать несколько образцов для радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования, результаты которых могут помочь в решении проблемы относительной хронологии комплексов ранней – начала развитой бронзы.

Список литературы Новые материалы ранней - начала развитой бронзы на поселениях Нижнего Притомья

- Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская горная область в эпоху бронзы: дисс.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 1992. -41 с.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Исследования стоянки Долгая-1 на юге Нижнего Притомья (предварительные итоги)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. XVIII. -С. 170-174.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Панкратова Л.В., Конончук К.В. Поселение Ивановка-1 на юге Нижнего Притомья//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 175-179.

- Глушков И.Г., Глушкова Т.Н. Текстильная керамика как исторический источник (по материалам бронзового века Западной Сибири). -Сургут: РИО Сургут гос. пед. ун-та, 2009. -190 с.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. -Новосибирск: Наука, 2009. -320 с.

- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. -294 с.

- Ковтун И.В., Марочкин А.Г. Арчекасский кельт и проблема сейминско-турбинской эпохи Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи//Археология, этнография и антропология Евразии. -2011. -№ 1. -С. 69-76.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1985. -200 с.