Новые механизмы нормирования выбросов в атмосферу: концептуальный взгляд на перспективы и проблемы с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Автор: Зайцева Н.В., Май И.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 2 (30), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные аспекты системы нормирования, основанного на принципах квотирования выбросов химических веществ в атмосферный воздух для отдельных хозяйствующих субъектов. Показано, что новые подходы к установлению допустимых выбросов являются важным шагом в сторону учета показателей здоровья человека при ограничении негативного воздействия всех типов источников выбросов. Основными позитивными инновациями является учет долгопериодных показателей загрязнения, верификации расчетных данных результатами натурных измерений и использование методологии оценки риска при выборе приоритетных веществ. Сравнительный анализ в точках постов наблюдений результатов расчетов рассеивания выбросов и инструментальных данных показал необходимость корректировки сводных баз данных об источниках выбросов на территориях федерального проекта «Чистый воздух». Предложена концептуальная схема установления нормативов допустимых выбросов с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения...

Источники выбросов, сводные базы данных, квотирование выбросов, атмосферный воздух, риск, вред для здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/142224436

IDR: 142224436 | УДК: 614.7 | DOI: 10.21668/health.risk/2020.2.01

Текст научной статьи Новые механизмы нормирования выбросов в атмосферу: концептуальный взгляд на перспективы и проблемы с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Первого ноября 2019 г. вступил в силу федеральный закон Российской Федерации № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха»1.

12 городов, в которых планируется проводить эксперимент, являются объектами федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Норильск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Чита и пр. – территории с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха и высокой

степенью социального внимания населения и органов власти к проблемам загрязнения воздуха. Задача нового механизма нормирования – получить реальное снижение уровня загрязнения воздуха в этих городах за период реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Представляется, что успешная реализация эксперимента может явиться основанием для тиражирования практики квотирования выбросов на все территории страны. В связи с этим рассмотрение ключевых аспектов новых подходов с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляется важным и актуальным.

Закон предполагает реализацию следующего поэтапного алгоритма достижения задач кардинального улучшения качества воздуха в городах федерального проекта:

– 1-й этап (до 1 мая 2020 г.) – проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха;

– 2-й этап (до 1 августа 2020 г.) – расчет и оценка рисков для здоровья человека, формируемых воздействием химических компонентов выбросов;

– 3-й этап (до 1 ноября 2020 г.) – утверждение перечня хозяйствующих субъектов, для которых устанавливаются директивные квоты выбросов и определяются перечни компенсационных мероприятий;

– 4-й этап (до 1 марта 2021 г.) – внесение изменений в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Наиболее важной инновацией нового механизма с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является включение в него этапа оценки рисков здоровью. С одной стороны, это позволит выделять и ограничивать выбросы, в наибольшей степени формирующие медико-демографические потери среди населения, с другой стороны, обеспечит гармонизацию подходов к установлению выбросов и обоснованию санитарно-защитных зон. Последняя процедура предусматривает оценку риска для здоровья, которая закреплена нормативными документами2 и уже много лет применяется на практике [1–3].

Вместе с тем каждый элемент новой системы важен и реализация каждого шага вносит свой вклад в итоговый результат нормирования.

Рассматривая проведение сводных расчетов выбросов как первый шаг эксперимента, следует отметить, что после выхода в 1999 г. Приказа Госкомэкологии № 66 многие территории (Пермь, Воронеж, Липецк, Казань, Нижнекамск и пр.) создали и в течение многих лет поддерживали общегородские (сводные) базы данных, выполняли сводные расчеты рассеивания и использовали их результаты для разных задач – градостроительных, мониторинговых, прогнозных [4–6], в том числе для нормирования выбросов в атмосферу3 [6–8].

Однако практика показала, что создание сводной базы данных требует высокой тщательности при ее формировании, системной верификации и постоянной актуализации входной информации. Этому есть несколько причин.

Инвентаризация источников выделения и выбросов вредных веществ в атмосферу является зоной ответственности самого хозяйствующего субъекта и в общем случае должна проводиться согласно действующим требованиям один раз в пять лет4. Даже принимая во внимание презумпцию максимальной объективности и экологической ответственности хозяйствующего субъекта, нельзя не учитывать, что:

– природопользователи не обязаны проводить инвентаризацию одновременно, то есть база данных всегда несколько отлична от реальной;

– многие хозяйствующие субъекты при инвентаризации используют расчетные методики, которые хоть и вошли в перечень, признанный актуальным5, базируются на параметрах и моделях 10- 15-, а то и 20-летней давности (например, «Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии» (1990); «Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от основного технологического оборудования предприятий пищеконцентратной промышленности…» (1987), «Отраслевая методика определения количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздуха от технологического оборудования полиграфических предприятий» (1990).

Как следствие, результаты инвентаризации могут существенно отличаться от фактической ситуации, прежде всего, в части состава химических примесей, выбрасываемых в атмосферу. Практически ни один документ не предусматривает выделение в составе твердых выбросов мелкодисперных фракций РМ 10 , РМ 2.5 . При этом как в отечественной, так и зарубежной литературе имеются данные о наличии мелкодиперсных фракций РМ 10 , РМ 2.5 в составе выбросов многих производств [9–12] и высокой опасности для здоровья населения частиц размерами менее 10 мкм [13–15];

– методики плохо аппроксимируют выбросы нестандартных источников выбросов, для которых нередко задаются разные типы и по-разному кодируются выбрасываемые примеси;

– организационно сложной, крайней трудоемкой, требующей кропотливости и терпения является задача учета автономных источников теплоснабжения, как правило, выбросов печного и котельного оборудования частного сектора. Источникам информации о виде используемого в домохозяйстве топлива, периодах работы котлов (печей) и т.п. являются простые граждане, не имеющие обязанностей по передаче данных и не несущие ответственности за корректность этих данных;

– при формировании сводной базы данных по источникам выбросов особую проблему представляет учет выбросов автотранспорта, поскольку этот выброс крайне нестационарен во времени, зависит от результатов учета интенсивности и структуры транспортных потоков по отдельным участкам улично-дорожной сети, видов используемых в городе топлив [16, 17]. Этот элемент работ требует постоянного взаимодействия держателей сводной базы данных с органами местного самоуправления, высокой заинтересованности последних в постоянном и качественном обмене данными.

Правила проведения сводных расчетов6 (далее «Правила…») в разделе 3 допускают ограничение включения в базу данных сведений о выбросах за- грязняющих веществ. Предусмотрено, что должны рассматриваться не менее 95 % суммарных выбросов объектов, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При этом не учитывается, что незначительные по массе выбросы могут осуществляться источниками, расположенными в непосредственной близости к жилой застройке и потенциально оказывать более существенное воздействие на качество среды обитания и здоровье населения, чем мощные, но удаленные источники загрязнения.

К примеру, при формировании сводной базы данных г. Братска, в которую вошли источники, формирующие 95,2 % общей массы выбрасываемых загрязняющих веществ по городу, не были учтены источники ООО «Карат», ЗАО «Атланта», ООО «Тимокс», ООО «Альянс», ООО «Иркутский втормет», ООО «Восточно-сибирский вторчермет»; ОАО «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий»; ООО «Братский бензин» и еще почти 60 хозяйствующих субъектов, суммарный валовый выброс которых составляет почти 6,3 тысячи т в год! При этом промплощадки многих объектов граничат непосредственно с селитебными территориями (рис. 1).

Вероятно, если рассматривать систему экологического нормирования как систему фискальную, ориентированную, прежде всего, на установление экологических платежей, учет хозяйствующих субъектов с небольшими массами выбросов – хлопотная и «невыгодная» процедура. Однако с позиций обеспечения безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения устранение избыточной информации, в том числе исключение из базы данных «незначительных» мелких источников, следует выполнять не априори, до выполнения сводных расчетов, а по результатам рекогносцировочных расчетов, приземных концентраций и индивидуальных и популяционных рисков, основываясь на максимально полной базе данных источников.

Качество сформированной базы данных об источниках является залогом корректности всех последующих шагов: определения приземных концентраций загрязняющих веществ, оценки экспозиции населения, оценки и характеристики рисков для здоровья населения, выделения приоритетных веществ и объектов для квотирования, установления квот для отдельных хозяйствующих субъектов и разработки мероприятий по снижению выбросов. Неверная или даже просто неточная оценка уровней загрязнения среды обитания населения и вкладов отдельных источников в это загрязнение может явиться причиной неадекватных управленческих

Рис. 1. Пример размещения неучтенных в сводной базе данных хозяйствующих субъектов г. Братска: точка 5 – ООО «Карат» (15,98 т/г.); точка 10 – ООО «Альянс» (3,4 т/г.); точка 11 – АО «Братская электросетевая компания» (1,57 т/г.); точка 47 – ООО «Юнион Трейд» (22,07 т/г.); точка 52 – МП «ДГИ»; МО (7,72 т/г.);

точка 66 – ООО «Универсал Эко» (6,10 т/г.)

решений, рисков финансовых и временных потерь хозяйствующих субъектов или органов власти7 [18].

Одним из путей преодоления неопределенностей инвентаризации и формирования сводной базы данных является верификация результатов расчетов результатами инструментальных измерений (раздел VIII «Правил…»)6, что впервые предусмотрено в системе установления предельно допустимых выбросов. Предполагается, что если база данных сформирована корректно, результаты рассеивания будут удовлетворительно корреспондироваться с данными системы экологического мониторинга. Согласно пп. 45–50 «Правил…» по каждому загрязняющему веществу, включенному в совместный анализ, для каждого j -го поста и каждого вещества сравнивается 98-й процентиль функции распределения измеренного вещества q 98, j и уровни рассчитанных в точке размещения поста приземных разовых концентраций (при расчете кратковременных концентраций), и среднегодовые или среднесезонные фоновые концентрации C r, j с аналогичными расчетными величинами (при расчете уровней загрязнения за длительный период).

Вычисляется разность измеренных и расчетных значений (1)

А cj = q 98, j - c j . (1)

На каждом посту наблюдений по каждому веществу проверяется условие (2)

А с j > 0,25 q 98, j . (2)

При выполнении условия (2) должен проводиться анализ причин возникновения существенных значений разности, в том числе уточнение данных инвентаризаций, установление иных источников и т.п.

Если после уточнения информации существенные значения разности А c j не устранены, то значения считаются достоверными, и наличие разностей относится на перенос загрязнений от источников, расположенных за пределами территории проведения сводных расчетов. При отрицательных значениях разницы Δ с принимается равной 0. Эти же подходы применяются и при верификации данных, ос-редненных за годовой (сезонный) период.

Практика реализации первого этапа эксперимента показала в целом не вполне удовлетворительную сходимость расчетных и натурных данных. В табл. 1 и 28 приведены примеры сопряженного анализа расчетных и инструментальных данных и обоснованные в соответствии с «Правилами…» выводы о необходимости корректив исходных базы данных.

Таблица 1

Результаты инструментальных ( C изм) и расчетных ( C расч) приземных концентраций (98-й персентиль) диоксида азота в точках постов наблюдений экологического мониторинга

|

№ поста |

Территория |

с изм |

с расч |

С изм / С расч |

С изм – С расч |

Δ C |

Необходимость уточнения |

|

7 |

Братск |

0,009 |

0,26 |

0,03 |

–0,251 |

0 |

Нет (?) |

|

8 |

Братск |

0,012 |

0,171 |

0,07 |

–0,159 |

0 |

Нет (?) |

|

11 |

Братск |

0,007 |

0,055 |

0,13 |

–0,048 |

0 |

Нет (?) |

|

1 |

Красноярск |

0,009 |

0,095 |

0,09 |

–0,086 |

0 |

Нет (?) |

|

2 |

Красноярск |

0,009 |

0,114 |

0,08 |

–0,105 |

0 |

Нет (?) |

|

5 |

Красноярск |

0,022 |

0,223 |

0,10 |

–0,201 |

0 |

Нет (?) |

|

7 |

Красноярск |

0,016 |

0,108 |

0,15 |

–0,092 |

0 |

Нет (?) |

|

9 |

Красноярск |

0,024 |

0,117 |

0,21 |

–0,093 |

0 |

Нет (?) |

|

2 |

Чита |

0,048 |

0,102 |

0,47 |

–0,054 |

0 |

Нет (?) |

|

3 |

Чита |

0,047 |

0,139 |

0,34 |

–0,092 |

0 |

Нет (?) |

|

4 |

Чита |

0,066 |

0,094 |

0,70 |

–0,028 |

0 |

Нет (?) |

|

5 |

Чита |

0,049 |

0,196 |

0,25 |

–0,147 |

0 |

Нет (?) |

|

6 |

Чита |

0,043 |

0,124 |

0,35 |

–0,081 |

0 |

Нет (?) |

|

1 |

Череповец |

0,006 |

0,251 |

0,02 |

–0,245 |

0 |

Нет (?) |

|

2 |

Череповец |

0,034 |

0,254 |

0,13 |

–0,220 |

0 |

Нет (?) |

|

31 |

Магнитогорск |

0,079 |

0,09 |

0,88 |

–0,011 |

0 |

Нет (?) |

|

33 |

Магнитогорск |

0,03 |

0,06 |

0,50 |

–0,030 |

0 |

Нет (?) |

|

34 |

Магнитогорск |

0,077 |

0,16 |

0,48 |

–0,083 |

0 |

Нет (?) |

|

35 |

Магнитогорск |

0,087 |

0,08 |

1,09 |

0,007 |

0 |

Нет (?) |

|

36 |

Магнитогорск |

0,092 |

0,13 |

0,71 |

–0,038 |

0 |

Нет (?) |

|

2 |

Новокузнецк |

0,075 |

0,179 |

0,42 |

–0,104 |

0 |

Нет (?) |

|

9 |

Новокузнецк |

0,023 |

0,207 |

0,11 |

–0,184 |

0 |

Нет (?) |

|

10 |

Новокузнецк |

0,049 |

0,345 |

0,14 |

–0,296 |

0 |

Нет (?) |

|

19 |

Новокузнецк |

0,094 |

0,276 |

0,34 |

–0,182 |

0 |

Нет (?) |

|

2 |

Омск |

0,008 |

0,224 |

0,04 |

–0,216 |

0 |

Нет (?) |

|

5 |

Омск |

0,013 |

0,225 |

0,06 |

–0,212 |

0 |

Нет (?) |

|

7 |

Омск |

0,010 |

0,368 |

0,03 |

–0,358 |

0 |

Нет (?) |

|

26 |

Омск |

0,100 |

0,162 |

0,62 |

–0,062 |

0 |

Нет (?) |

|

27 |

Омск |

0,020 |

0,295 |

0,07 |

–0,275 |

0 |

Нет (?) |

|

29 |

Омск |

0,009 |

0,835 |

0,01 |

–0,826 |

0 |

Нет (?) |

|

3 |

Норильск |

1,04 |

5,53 |

0,19 |

–4,490 |

0 |

Нет (?) |

|

4 |

Норильск |

0,770 |

5,90 |

0,13 |

–5,130 |

0 |

Нет (?) |

|

11 |

Норильск |

0,720 |

4,89 |

0,15 |

–4,170 |

0 |

Нет (?) |

Таблица 2

Результаты инструментальных ( C изм ) и расчетных ( C расч ) приземных концентраций (98-й персентиль) сероводорода в точках постов наблюдений экологического мониторинга

|

№ поста |

Территория |

с изм |

с расч |

С изм / С расч |

С изм – С расч |

Δ C |

Необходимость уточнения |

|

2 |

Братск |

0,0060 |

0,0001 |

60,00 |

0,0059 |

0,0015 |

Да |

|

3 |

Братск |

0,0060 |

0,0022 |

2,73 |

0,0038 |

0,0015 |

Да |

|

7 |

Братск |

0,0060 |

0,0001 |

66,67 |

0,0059 |

0,0015 |

Да |

|

8 |

Чита |

0,0220 |

0,000003 |

733,33 |

0,0220 |

0,0055 |

Да |

|

11 |

Чита |

0,0170 |

0,0001 |

340,00 |

0,0170 |

0,0043 |

Да |

|

1 |

Череповец |

0,0060 |

0,0060 |

1,00 |

0,0000 |

0,0015 |

Нет |

|

2 |

Череповец |

0,0060 |

0,0022 |

2,73 |

0,0038 |

0,0015 |

Да |

|

5 |

Череповец |

0,0060 |

0,0012 |

5,13 |

0,0048 |

0,0015 |

Да |

|

7 |

Череповец |

0,0060 |

0,0024 |

2,50 |

0,0036 |

0,0015 |

Да |

|

9 |

Магнитогорск |

0,0080 |

0,0009 |

9,09 |

0,0071 |

0,0020 |

Да |

|

8 |

Магнитогорск |

0,0080 |

0,0005 |

16,00 |

0,0075 |

0,0020 |

Да |

|

2 |

Магнитогорск |

0,0090 |

0,0008 |

11,11 |

0,0082 |

0,0023 |

Да |

|

3 |

Магнитогорск |

0,0370 |

0,0011 |

33,64 |

0,0359 |

0,0093 |

Да |

|

4 |

Новокузнецк |

0,0060 |

0,0017 |

3,53 |

0,0043 |

0,0015 |

Да |

|

5 |

Новокузнецк |

0,1560 |

0,1080 |

1,44 |

0,0480 |

0,0390 |

Да |

|

6 |

Омск |

0,0060 |

0,0017 |

3,53 |

0,0043 |

0,0015 |

Да |

|

1 |

Омск |

0,0060 |

0,0060 |

1,00 |

0,0000 |

0,0015 |

Нет |

|

2 |

Омск |

0,0060 |

0,0023 |

2,61 |

0,0037 |

0,0015 |

Да |

|

3 |

Омск |

0,0060 |

0,0040 |

1,50 |

0,0020 |

0,0015 |

Да |

|

5 |

Омск |

0,0060 |

0,0011 |

5,45 |

0,0049 |

0,0015 |

Да |

|

31 |

Норильск |

0,0700 |

0,0370 |

1,89 |

0,0330 |

0,0175 |

Да |

|

33 |

Норильск |

0,0700 |

0,0340 |

2,06 |

0,0360 |

0,0175 |

Да |

|

34 |

Норильск |

0,0700 |

0,0400 |

1,75 |

0,0300 |

0,0175 |

Да |

Расчетные данные

Данные натурных измерений

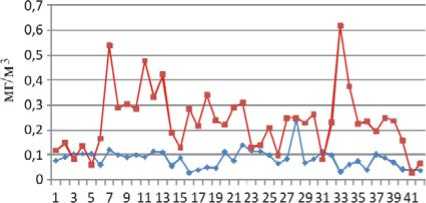

Рис. 2. Сопоставительные данные по расчетным и измеренным разовым ( q 98) концентрациям диоксида азота в точках постов наблюдения Росгидромета в городах проекта «Чистый воздух»

Как видно из представленных данных, уровни расчетных разовых концентраций диоксида серы системно превышают фактические уровни загрязнения (кратность расхождения от 2 до 90 раз). Это, скорее всего, свидетельствует о недостатках методик расчетов при установлении масс выбросов, прежде всего от энергетических источников.

Однако согласно подходам, изложенным в нормативном документе5, корректировки исходных данных такая ситуация не требует. Вместе с тем, если расчетные данные будут являться информационной базой для оценки экспозиции и рисков здоровью, есть все основания прогнозировать существенную «переоценку», завышение уровней рисков. Последнее при установлении неприемлемых рисков неизбежно будет иметь следствием разработку рекомендаций по снижению нагрузки на население и ориентацию промышленных предприятий на внедрение дополнительных воздухоохранных мероприятий. Финансовые затраты в таком случае будут слабо оправданы с позиций предотвращаемого ущерба здоровью. Оценка корректности расчетных данных по соотношению Сизм/Срасч представляется более понятным и информативным показателем и может использоваться в качестве дополнительного параметра при принятии реше- ний о дальнейших действиях по коррекции ведомостей инвентаризации.

Следует отметить, что аналогичная тенденция («завышение» расчетных уровней относительно фактически измеренных) установлена в сопряженном анализе уровней загрязнения воздуха диоксидом азота (рис. 2). Несмотря на то что в целом сходимость данных можно оценить как удовлетворительную (кратность несоответствий – от 1,1 до 20 раз в отдельных точках наблюдений), прогноз на потенциальную аггравацию рисков сохраняется.

Еще большую тревогу вызывает ситуация, когда расчетные данные значимо ниже измеряемых величин. Такая ситуация имеет место по оксиду углерода в Чите (кратность превышения измеренных уровней над расчетными до 11,5 раза), в Омске (до 9 раз), в Новокузнецке (до 6 раз).

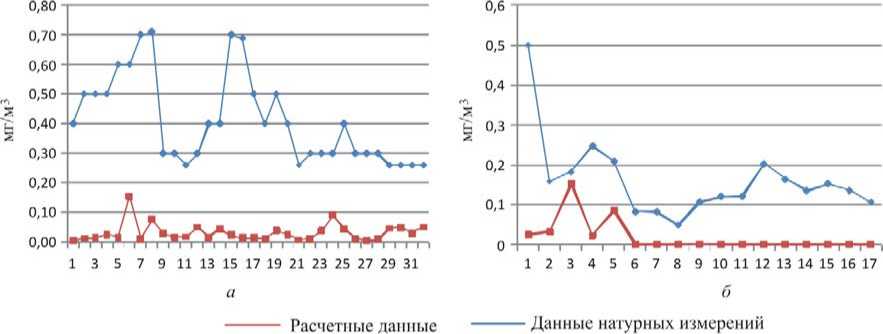

Практически не сопоставимы расчетные и натурные данные по пылям (взвешенным веществам) (рис. 3).

В силу особенностей дифференцированного кодирования твердых примесей при проведении инвентаризации выбросов и практически полного отсутствия дифференцированного инструментального измерения твердых веществ в системе мониторинга высокую сходимость результатов изначально трудно было ожидать.

Сложившаяся ситуация требует кардинального пересмотра подходов к учету твердых компонентов выбросов с обязательным включением в него идентификации и количественного определения в ходе инвентаризации мелкодисперсных фракций РМ 10 и РМ 2.5 как наиболее опасных для здоровья человека.

Еще более значимые расхождения между расчетными и натурными данными зафиксированы по специфическим загрязняющим примесям. Кратность превышения инструментально полученных разовых концентраций над расчетными составляла в отдельных точках наблюдений: сероводород – до 700 раз (см. табл. 2); водород хлористый – до 180 раз, фенол – до 6 тысяч раз и т.п.

Рис. 3. Сопоставительные данные по расчетным и измеренным разовым ( а ) и среднегодовым ( б ) концентрациям взвешенных веществ в точках постов наблюдения Росгидромета в городах проекта «Чистый воздух»

Среднегодовые расчетные концентрации специфических химических примесей также практически повсеместно были кратно (до нескольких порядков) ниже измеренных величин.

Использование расчетных данных в сложившейся ситуации для оценки рисков здоровью населения и последующих решений по квотированию выбросов заведомо может привести к результатам, не адекватным реальной ситуации.

Вместе с тем корректировка ведомостей инвентаризации и совершенствование исходной базы данных для расчетов представляется технической и / или организационной задачей. С накоплением определенного опыта формирования сводных баз данных проблемы могут быть и, скорее всего, будут устранены или минимизированы.

В качестве одного из инструментов повышения качества исходных данных может рассматриваться расширение перечня точек, в которых проводится верификация результатов расчетов. Это позволит быстрее и точнее идентифицировать причины и источники несоответствий и вносить коррективы в параметры источников. Представляется целесообразным использовать для этих задач не только данные системы экологического мониторинга, но и результаты социально-гигиенического мониторинга.

Таким образом, первым и крайне важным шагом во всей новой системе нормирования является формирование полной и корректной базы данных о параметрах источников, формирующих качество атмосферного воздуха на территории.

Следующим важным этапом в установлении нормативов допустимых выбросов должен явиться выбор приоритетных загрязняющих веществ, объектов квотирования и контрольных точек для квотирования выбросов.

Приоритетными веществами, подлежащими квотированию, признаются загрязняющие вещества, выбросы которых влияют на превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, создают риски для здоровья человека на территориях эксперимента (п. 1 ст. 3 федерального закона 194-ФЗ)1.

Впервые результаты оценки риска законодательно закреплены как элемент системы установления нормативов выбросов. Вместе с тем в риск для здоровья вклад могут вносить до десятка примесей и более, доля некоторых может быть незначительной. Актуально четкое критериальное закрепление того уровня вклада вещества в неприемлемые риски для здоровья, ниже которого квотирование выбросов представляется нецелесообразным и, как следствие, неэффективным. В силу того что определение перечня приоритетных загрязняющих веществ закреплено за Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (п. 4 ст. 4 федерального закона 194-ФЗ)1, представляется важным научное обоснование и методическое закрепление четких и единообразных методов и критериев выбора приоритетных веществ для по- следующего учета. При этом целесообразно при обосновании перечня приоритетных примесей учитывать не только расчетные риски, но и результаты эпидемиологических исследований, а в ряде случаев – доказательную базу выявленного вреда здоровью человека. Методический документ Роспотребнадзора тем более важен, что выбор приоритетных веществ напрямую связан и с расчетом вкладов отдельных хозяйствующих субъектов в формируемые риски нарушения здоровья, и может быть основанием для формирования перечня квотируемых объектов (п. 5.2. «Правил…»).

К сожалению, важнейшие позиции системы квотирования – выбор критериев нормирования и контрольных точек, на основании параметров которых и производится нормирование, – не предусматривают учета показателей рисков для здоровья. В соответствии с п. 3.2. «Правил...»: « К контрольным точкам относятся точки., в которых значения долгопериодных... или максимальных разовых расчетных концентраций приоритетных загрязняющих веществ. превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха (далее ПДК)». В соответствии с п. 4.2: «Для оценки соответствия уровня загрязнения атмосферного воздуха. используются значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.». Таким образом, результаты оценки рисков «повисают» в воздухе. Целевым показателем нормирования становится не достижение приемлемого риска для здоровья, а соблюдение ПДК.

Оценки остаточных рисков для здоровья граждан после установления квот «Правила…» не предусматривают. Полученные результаты не будут ориентировать хозяйствующие субъекты на достижение уровней загрязнения, соответствующим его допустимым рискам. Следовательно, в условиях длительного многокомпонентного загрязнения риски для здоровья и дополнительная заболеваемость и смертность населения могут формироваться и при соблюдении каждым отдельным химическим компонентом гигиенических нормативов, социально значимые результаты могут быть не достигнуты.

Принимая во внимание стратегические цели высшего руководства страны, которые определяют здоровье населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни как государственные приоритеты, представляется крайне важным при установлении нормативов вредного воздействия на среду обитания населения ориентироваться именно на критерии, связанные со здоровьем населения – риски или параметры вреда – более точно, чем ПДК, отражающие безопасность среды обитания.

На рис. 4 представлена концептуальная схема установления нормативов допустимых выбросов с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Все основные элементы системы, нормативно закрепленной федеральным законом о квотировании, сохранены.

Максимально полная, корректная инвентаризация источников выбросов. Системная актуализация и верификация данных. Формирование сводных баз данных

Выполнение расчетов рассеивания примесей с оценкой вкладов источников: определение разовых приземных концентраций, определение долгопериодных концентраций i

Сопряженный анализ результатов расчетов и инструментальных измерений

Неудовлетворительная сходимость

Удовлетворительная сходимость

Оценка риска для здоровья по регулярной сетке на всей селитебной территории города (острого неканцерогенного, хронического неканцерогенного, канцерогенного риска) ________________________4_____________________

Характеристика риска в каждой точке Оценка вклада отдельных примесей в риски. Оценка вклада источников в риски.

Формирование перечня приоритетных веществ.

Описание зон неприемлемого риска.

Рекомендации по размещению контрольных точек

Обоснование объектов квотирования.

Установление точек квотирования

Установление нормативов выбросов

с учетом вкладов источников в риски здоровью

Оценка достижения гигиенических нормативов

Не достигнуты Достигнуты

V

Инструментальные измерения на постах экологического мониторинга, постах социальногигиенического мониторинга

Уточнение, верификация ■

Уточнение, верификация

Эпидемиологический анализ. Оценка степени реализации рисков по данным медицинской статистики.

Углубленные исследования.

Оценка фактического вреда здоровью

Оценка остаточного риска

Приемлемый

Неприемлемый

Мониторинг ситуации

Корректировка планов мероприятий.

Обоснование компенсационных мероприятий

Оценка эффективности мероприятий, в том числе медико-профилактических

Рис. 4. Концептуальная схема установления нормативов допустимых выбросов с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (выделены элементы, не предусмотренные стандартной процедурой нормирования)

Вместе с тем предлагается дополнить нормативно закрепленный алгоритм рядом шагов, которые позволят обеспечить не только соблюдение установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, но и учесть последствия влияния на здоровье населения многокомпонентного загрязнения, специфичного для каждого города.

К таким шагам относятся:

– выделение зон неприемлемого риска на территориях. Такие зоны не всегда могут совпадать с зонами наибольших приземных концентраций отдельных примесей, поскольку при оценке риска учитывается суммация воздействия всех веществ, имеющих в качестве мишеней. Одни и те же органы и системы, и референтные уровни каждого компонента;

– оценка вклада отдельных хозяйствующих субъектов в риски для здоровья. Этот дополнительный критерий может учитываться при установлении приоритетности объектов квотирования. Первоочередное снижение выбросов наиболее риск-образую-щих объектов позволит оптимальным набором мероприятий получить наиболее надежное достижение приемлемых рисков для здоровья;

– оценка остаточного риска после выполнения как отдельных природоохранных мероприятий, так и всей совокупности мер, предусмотренных комплексными планами. Этап позволит оценить результативность и эффективность мероприятий по критериям приемлемого риска;

– проведение эпидемиологических и углубленных медико-биологических исследований, цель которых формирование надежной доказательной базы отсутствия или сохранения вреда здоровью населения, в том числе при сокращении выбросов до целевого уровня, установленного экологическим нормативами.

Этап представляется крайне важным поскольку, несмотря на общую ориентацию всей системы на методологию оценки рисков здоровью, риски были и остаются расчетной, прогнозной величиной. Референтные концентрации, которые являются критериями безопасности отдельной примеси, не всегда адекватны конкретным условиям многокомпонентного и длительного загрязнения. Свои коррективы в фактические уровни воздействия вносят социально-экономические условия жизни населения, особенности генотипа популяции и т.п.

Применение эпидемиологических и углубленных медицинских исследований для оценки степени фактической реализации рисков и формирования доказательной базы вреда здоровью, причиненного комбинированной аэрогенной экспозицией, повышает точность расчетных оценок [19–21]. В ряде случаев специальные исследования могут выявить факторы риска, специфичные для территории и не выявляемые расчетными методами [22]. Это крайне важно для лиц, принимающих решения на всех уровнях управления, поскольку позволяет избежать ситуаций, когда аггравация рисков ведет к необоснованным затратам на воздухоохранные мероприятия, а недооценка риска – к отсутствию ожидаемых позитивных эффектов со стороны здоровья населения при реализации проекта.

Выводы. Несомненно, новые подходы к нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являют собой важный шаг в сторону учета показателей здоровья человека при ограничении негативного воздействия всех типов источников выбросов. Основные позитивные инновации – учет долгопериодных показателей загрязнения и использование методологии оценки риска при выборе приоритетных веществ.

В силу того что, согласно федеральному закону 195-ФЗ, квоты устанавливаются для веществ, определенных как «приоритетные», требуется научное обоснование и методическое закрепление четких и единообразных методов и критериев выбора приоритетных веществ для последующего учета, в том числе на базе оценки рисков, эпидемиологических исследований и доказательной базы выявленного вреда здоровью человека.

Формирование сводных баз данных в целом по территории должно выполняться с особой тщательностью, под контролем как уполномоченных органов Росприроднадзора, верифицирующих параметры источников производственных объектов, так и органов местного самоуправления, верифицирующих параметры выбросов передвижных источников и выбросов частного сектора. Кроме исходного качественного сбора данных требуется организация работы по системной и постоянной актуализации базы и верификации параметров источников результатами натурных измерений.

Важнейшим элементом совершенствования учета выбросов должна стать дифференциация твердых компонентов с выделением мелкодисперсных фракций РМ10, РМ2.5 как наиболее опасной части пыли.

Краеугольной задачей представляется обоснование выбора контрольных точек для квотирования выбросов. Выбору контрольных точек должен предшествовать предварительный расчет рассеивания примесей при всех вариантах неблагоприятных метеоусловий, которые устанавливаются для источников разных высот, пространственная оценка распределения риска для здоровья как индивидуального, так и популяционного.

В ходе эксперимента представляется важным отработка алгоритма и критериев обоснования приоритетности объектов нормирования, в том числе с учетом выделения зон неприемлемого риска на территориях и оценки вклада отдельных хозяйствующих субъектов в риски для здоровья.

Обязательным элементом системы установления нормативов допустимых выбросов представляется оценка остаточного риска после выполнения как отдельных природоохранных мероприятий, так и всей совокупности мер, предусмотренных комплексными планами

Достижение приемлемого риска должно подкрепляться эпидемиологическим данными на территории и результатами углубленных медико-биологических исследований, цель которых – формирование надежной доказательной базы отсутствия или сохранения вреда здоровью населения в условиях сокращения выбросов до целевого уровня, установленного экологическим нормами.

Финансирование. Статья подготовлена в рамках государственного задания, НИР предусмотрена федеральным проектом «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Список литературы Новые механизмы нормирования выбросов в атмосферу: концептуальный взгляд на перспективы и проблемы с позиций обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- Практическое применение методологии оценки аэрогенного риска для здоровья населения при обосновании санитарно-защитной зоны / В.М. Боев, А.А. Киреев, С.А. Осиян, И.Л. Карпенко, В.В. Боев // Гигиена и санитария. - 2009. - № 4. - С. 82-83.

- Сабирова З.Ф., Винокуров М.В. Актуальные проблемы оценки риска для здоровья населения при обосновании размера санитарно-защитной зоны предприятий // Здравоохранение Российской Федерации. - 2015. - Т. 59, № 5. - С. 18-22.

- Гигиеническая оценка объектов добычи, подготовки и первичной переработки нефти с учетом показателей риска для здоровья / А.А. Кокоулина, С.Ю. Балашов, С.Ю. Загороднов, Д.Н. Кошурников // Медицина труда и промышленная экология. - 2016. - № 12. - С. 34-38.

- Волкодаева М.В., Канчан Я.С. Тенденции и перспективы развития комплексных (сводных) расчетов показателей воздействия выбросов загрязняющих веществ, характеризующих воздействие на качество атмосферного воздуха // Проблемы региональной экологии. - 2008. - № 6. - С. 127-131.

- Шагидуллин Р.Р., Шагидуллина Р.А., Камалов Р.И. Сводные расчеты загрязнения атмосферы как инструмент обеспечения экологической безопасности // Вестник НЦБЖД. - 2015. - Т. 23, № 1. - С. 130-133.

- Костылева Н.В., Гилева Т.Е., Опутина И.П. Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха // Антропогенная трансформация природной среды. - 2017. - № 3. - С. 106-107.

- Недре А.Ю., Азаров В.Н., Недре Ю.А. Использование сводных расчетов уровней загрязнения атмосферы при выборе градостроительных решений в рамках оптимизации городской транспортной схемы // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. - 2012. - Т. 22, № 2. - С. 18.

- Шагидуллин А.Р., Магдеева А.Р., Габдрахимова В.А. Применение сводных расчетов для анализа корректности установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в г. Нижнекамск // XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых): сборник материалов международной молодёжной научной конференции: в 6 т. - Казань, 2019. - С. 494-496.

- Assessment of the main sources of PM10 in an industrialized area situated in a Mediterranean Basin / A. Soriano, S. Pallarés, A.B. Vicente, T. Sanfeliu, M.M. Jordán // Fresenius Environmental Bulletin. - 2011. - Vol. 20, № 9 A. - P. 2379-2390.

- Characteristics of chemical components in PM2.5 from the coal dust of power plants / Y. Wang, L. Peng, Y. Wang, T. Zhang, H. Liu, L. Mou // Environ. Sci. - 2016. - Vol. 37. - P. 60-65.

- Загороднов С.Ю., Кокоулина А.А., Попова Е.В. Изучение компонентного и дисперсного состава пылевых выбросов предприятий металлургического комплекса для задач оценки экспозиции населения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2015. - Т. 17, № 5-2. - С. 451-456.

- Pope C.A. Epidemiology of fine particulate air pollution and human health: biologic mechanisms and who's at risk? // Environmental Health Perspectives. - 2000. - Vol. 108, № 4. - P. 713-723.

- A European aerosol phenomenology - 3: Physical and chemical characteristics of particulate matter from 60 rural, urban, and kerbside sites across Europe / J.P. Putaud, R. Van Dingenen, A. Alastuey, H. Bauer, W. Birmili, J. Cyrys, H. Flentje, F. Sandro [et al.] // Atmospheric Environment. - 2010. - Vol. 44, № 10. - P. 1308-1320.

- Effects of particulate matter (PM10, PM2.5 and PM1) on the cardiovascular system / G. Polichetti, S. Cocco, A. Spinali, V. Trimarco, A. Nunziata // Toxicology. - 2009. - Vol. 261, № 1-2. - P. 1-8.

- DOI: 10.1016/j.tox.2009.04.035

- Ермаченко А.Б., Кротов В.С. Гигиеническое обоснование целесообразности нормирования влияния взвешенных частиц в атмосферном воздухе с учетом их фракционного состава // Гигиена населенных мест. - 2013. - № 62. - С. 46-49.

- Бадалян Л.Х., Курдюков В.Н., Алейникова А.М. Теоретические основы системы учета фактических выбросов загрязняющих веществ автотранспортом // Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - Т. 149, № 5. - С. 31-37.

- Гусейнов А.И., Тагизаде А.Г., Джавадов Н.Г. Экономические условия жизни населения или особенностей генотипа популяции и т.п. Исследование загрязненности атмосферы в городских территориях из-за выбросов автотранспорта на регулируемых автодорожных перекрестках // Экология урбанизированных территорий. - 2015. - № 4. - С. 67-71.

- Oganyan N.G. Measurement uncertainty and corresponding risk of false decisions // Journal of Physics: Conference Series. - 2019. - Vol. 1420. - 3 p.

- Identifying the environmental cause of disease: how should we decide what to believe and when to take action? UK, London: Academy of Medical Sciences [Электронный ресурс] // The Academy of Medical Science. - URL: http: //www.acmedsci.ac.uk/index.php (дата обращения: 18.05.2020).

- Научно-методические аспекты и практический опыт формирования доказательной базы причинения вреда здоровью населения в зоне влияния отходов прошлой экономической деятельности / Н.В. Зайцева, И.В. Май, С.В. Клейн, С.С. Ханхареев, А.А. Болошинова // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 11. - С. 1038-1044.

- Brunekreef B. Environmental Epidemiology and Risk Assessment // Toxicology Letters. - 2008. - Vol. 180, № 2. - P. 118-122.

- DOI: 10.1016/j.toxlet.2008.05.012

- Маклакова О.А., Зайцева Н.В., Устинова О.Ю. Особенности формирования сочетанной патологии у детей в условиях аэрогенного воздействия техногенных химических факторов // Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей: сборник материалов IX Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием. - Пермь, 2019. - С. 423-428.